优秀羽毛球运动员林丹与李宗伟技战术特征分析

2020-05-09邢舟

邢 舟

(丽水学院教师教育学院,浙江丽水323000)

0 引言

在羽毛球比赛中,运动员的战术意图是通过其技术表现形式来凸显的,在场上双方运动员的战术思想最终体现在比赛过程中每一回合技术的较量上,其中每一分的争夺是组成一场比赛最根本的要素,且每分的争夺是由最少一次或者多次击球组成的[1]。对每一回合的技术使用率进行统计和对每一分的发生情况进行分析,并依据男单项目自身的特点来对竞技过程进行更细致的划分,有助于我们完整地探究运动员的战术意图,并从中总结规律性的特点[2]。在本研究中,从每一回合双方运动员所使用的技术、所站的区域及比赛过程中每一分球的拍数、得失分方式等方面着手,对曾经为世界上最优秀的两名羽毛球男子单打运动员的技战术打法特点做进一步了解,总结运动员巅峰期的技战术打法,力争为运动员竞技能力的提升提供可借鉴的依据。

目前羽毛球技战术的研究主要分为理论性研究和应用性研究[3-7]。而在这当中,对在竞赛中技战术实际运用的各方面数据统计占有最重要的比例,通过对不同时期的技战术数据统计,可以在一定程度上把握世界羽坛技术和战术思想、水平的发展脉络。经过多年的发展,近年来羽毛球的技战术变化是比较大的。对技战术变化的影响主要有3个方面:一是羽毛球规则的不断变化;二是运动员各方面水平的不断提高;三是羽毛球专项技术的不断创新。所以年代相对久远的研究,对当前的可借鉴意义较小,故本研究主要选取近十几年来的研究成果来进行参考。从现有的研究成果我们可以看到以下特点:目前国内分析羽毛球运动员技术和战术的文章较多,大部分文章集中于探究某一特定赛事中运动员技术和战术特点,以及制度改革对运动员技战术的影响,其中关于男单技战术的研究,较为全面地论述了技术能力与战术运用的依附关系,为羽毛球运动发展奠定了坚实的理论基础。但目前关于运动员之间技战术的对比分析的研究较少,本文希望通过分析林丹与李宗伟的比赛,探析两位运动员比赛时技战术的运用规律,并对两人之间的技术实力做一个评估。

1 研究方法

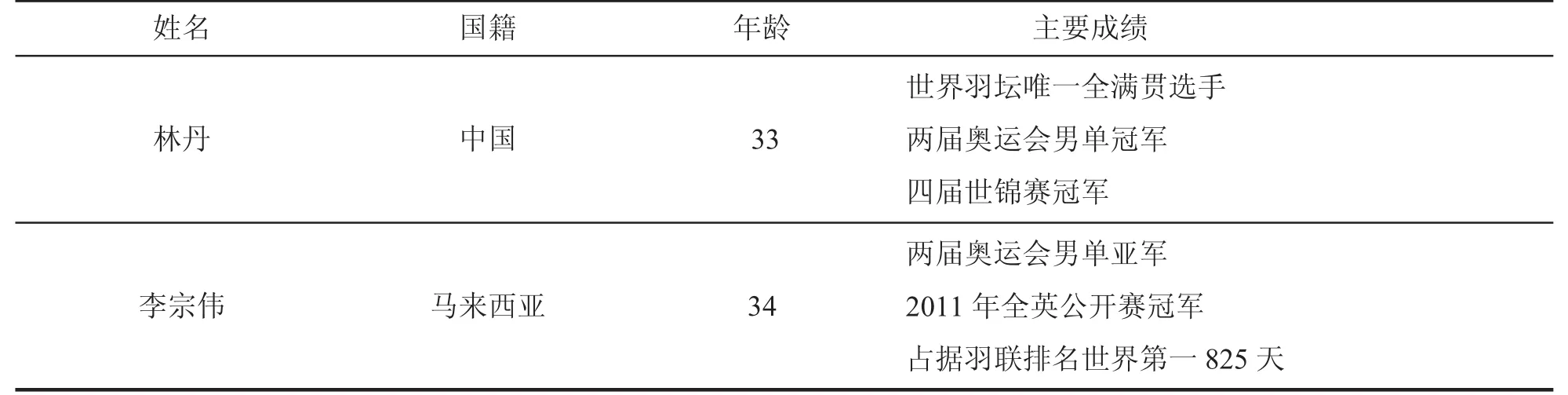

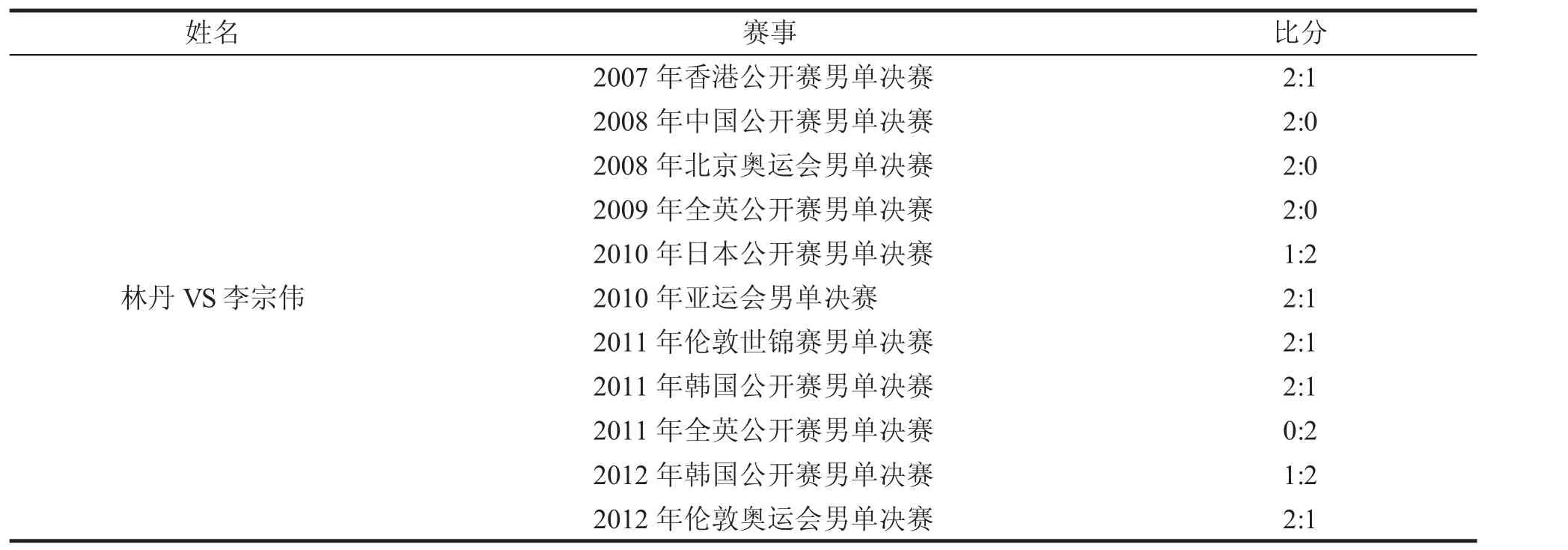

本文选取我国优秀羽毛球男单运动员林丹与马来西亚运动员李宗伟在新赛制下国际羽联四星级以上的羽毛球决赛(共11场)为研究对象,并对这11场比赛进行统计分析。林丹、李宗伟取得的主要成绩和这11场比赛的具体情况详见表1、表2。

表1 林丹、李宗伟取得的主要成绩

表2 林丹与李宗伟的11场比赛情况统计

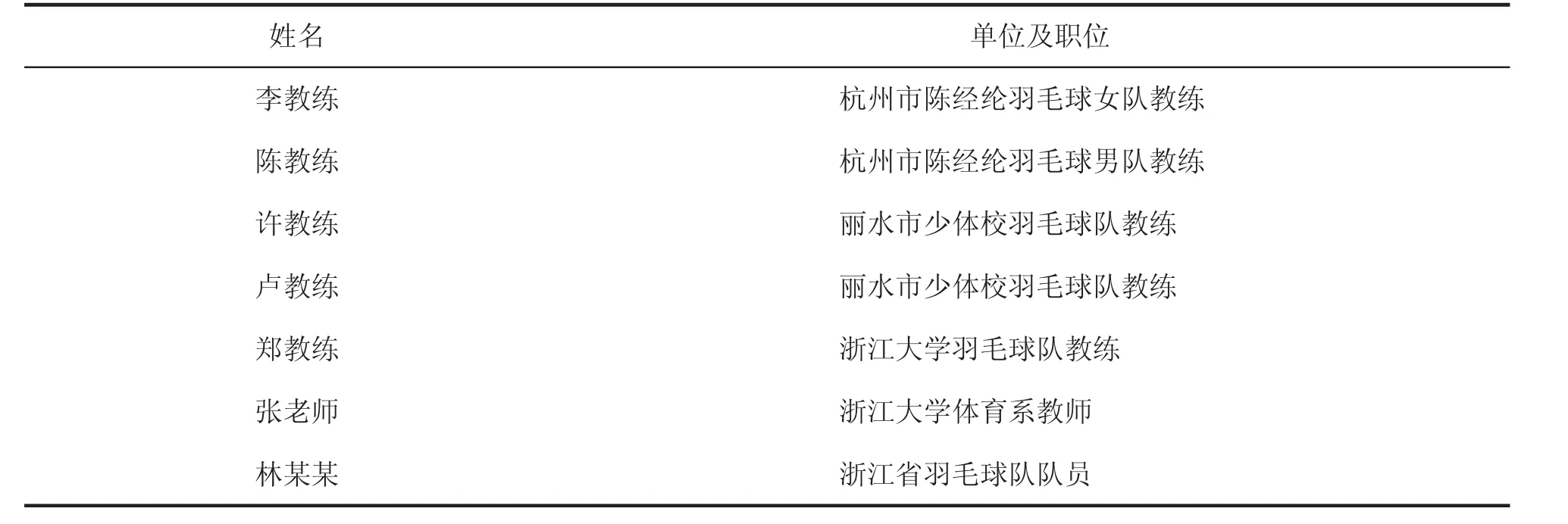

在数据编码前,针对羽毛球单打击球技术分类等相关问题,访谈陈经纶羽毛球队教练、丽水市少体校教练和浙江大学体育系多年从事技战术研究的教师等,同时征求了部分专业运动员的意见,对这些问题进行专业性的判断及评价,从而获得较为客观可靠的意见并确定统计指标。访谈专业人士名单详见表3。

表3 访谈专业人士名单

经与浙江大学羽毛球队3名队员共同探讨其中的两场比赛,依据男单技术动作的表现,按照标准对观察指标进行核对,经过商讨统一有争议动作的意见,保持在正式录入数据时标准相对一致。

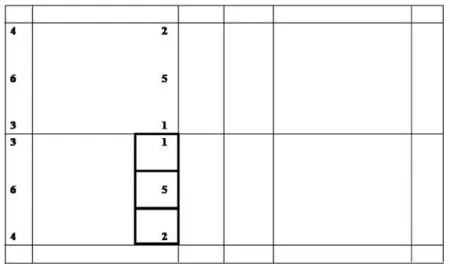

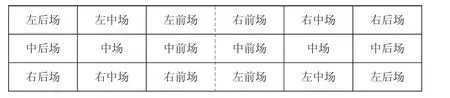

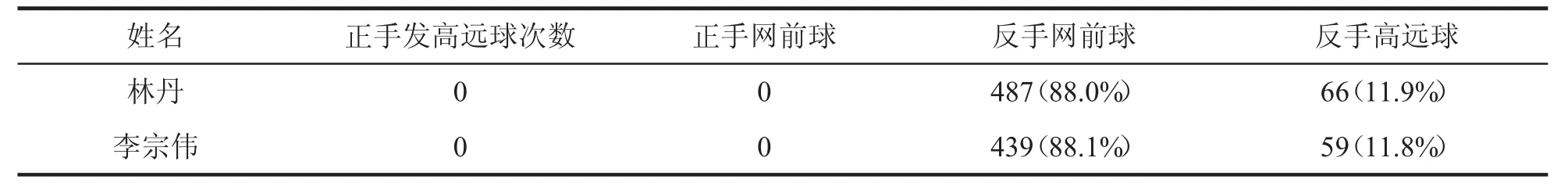

场地划分采用常见的范式,如图1、图2所示。

图1 发球区域的划分

图2 场地区域划分

2 结果与分析

2.1 发球方式对比分析

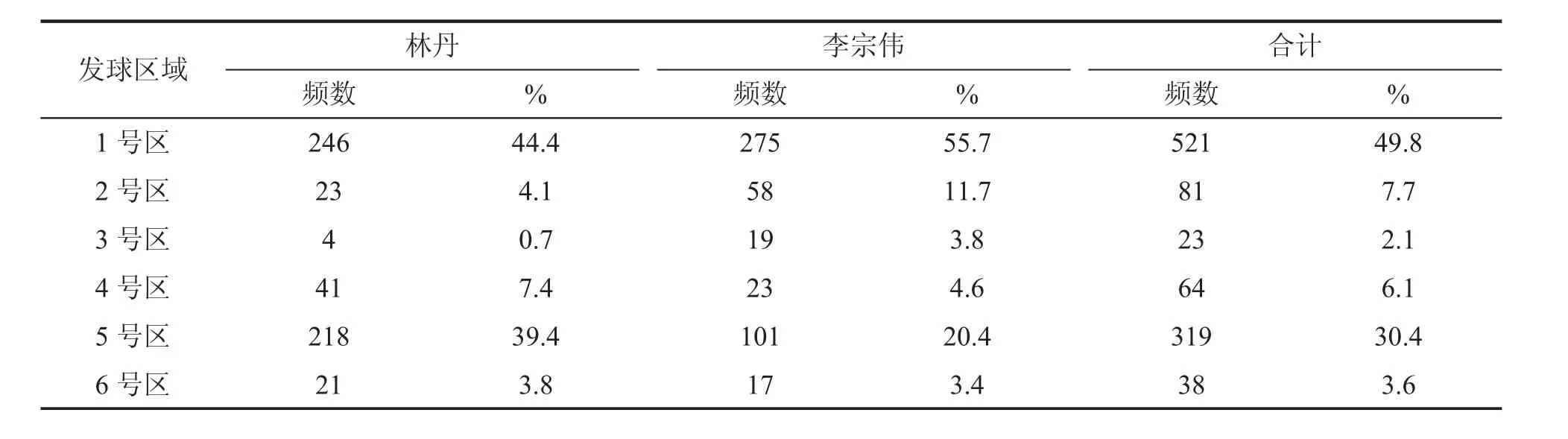

通过观察林丹与李宗伟的比赛录像,发现两名运动员通常采用的发球技战术是发网前球同时改变发球落点区域。

由表4数据可以看出,在发球方式上,林丹与李宗伟均采用反手发球为主,并且以发网前球居多(占发球总次数的88.0%),配合反手发后场球。在正手发球方式上,林丹与李宗伟均没有体现。

表4 林丹与李宗伟比赛发球方式统计表

根据两名运动员发球方式的统计数据结果,可得出如下结论:羽坛顶级男单运动员普遍采取的发球方式是反手发网前球,同时反手发后场球与反手发网前球的结合在当今男子单打比赛中是普遍存在的。

从2006年羽毛球比赛实行新赛制以来,发球方式与旧赛制有很大的差异,以往在稳字当头的战术思想指导下,发球时以发正手后场高远球为主,而如今世界羽坛顶尖男单选手在比赛时使用反手发网前球已成为一种趋势,这主要是由于新赛制下比赛节奏明显加快,通常情况下,选手从发球阶段就会有意设法操控对手击球。优秀运动员后场杀球能力都非常突出,为了不给对手形成直接进攻下压的机会,发网前球是一个很好的抑制手段。通过对发球的技术结构以及动作过程进行分析,反手发网前球的优势在于技术动作简单、发力短、动作幅度小并节省体力,配合反手发后场球具有突然性和隐蔽性,不易被对手察觉,可以有效地打乱对手的接发球战术及击球节奏,为己方第三拍的衔接创造有利机会。在高水平比赛中运动员接发球时一般都将注意力放在前场区域,偶尔使用发后场球的发球方式会突然打乱对手节奏,迫使对手退到后场击球,这很有可能造成对手接发球质量下降。但是反手发后场球在高水平比赛中不宜经常使用,发后场球的前提是建立在对手站位靠前或者对手准备不充分的基础之上的,趁其不备偷袭后场。假设两种条件都不存在,不建议发后场球。

2.2 发球区域对比分析

通过对林丹与李宗伟29局比赛的发球区域的统计(详见表5)可以直观地看出两名运动员在选择发球区域上,最多的是在1号区,占到总数的49.8%,其次是在5号区,占到总数的30.4%,2号区域排在总数的第3位,而3、4、6号这3个区域(后场区域)只占到总数的11.8%,由此可见高水平男单运动员在选择发球区域上比较倾向于1、2、5这3个区域,即发网前球为主,占到总百分比的87.9%。

表5 林丹与李宗伟发球区域汇总统计

发球区域的不同影响着随后整个回合的技战术组织。林丹的发球区域主要集中在1号位和5号位,1号位占44.4%,5号位占了39.4%,都是属于前场区域,而其他区域的比例比较少。李宗伟的发球区域主要集中在1号位、5号位和2号位,1号位占55.7%,5号位占20.4%,2号位占了11.7%,其他位置所占的比例较少。林丹与李宗伟都以发1号位为主,但在2号位和5号位的运用率上有比较明显的不同,林丹发2号区的比例要比李宗伟少,李宗伟发5号区的比例要比林丹少,其中1号位、2号位、5号位均属于网前球,说明两人在发球时更倾向于发网前小球。新赛制下林丹与李宗伟在发球区域上有相似地方也有不同点:都是以发网前小球为主,不给对方下压进攻机会,但在前场发球区域的分配上,体现了两人不同的风格。2号位和5号位两人各自有各自的分配方式,林丹发2号位的运用率为4.1%,5号位为39.4%,李宗伟发2号位为11.7%,5号位为20.4%,林丹在发球时以1号位为主,其次是5号位;而李宗伟则是1号位、2号位、5号位都有明显的涉及。通过以上分析看出林丹与李宗伟的发球区域的变化各具特点。

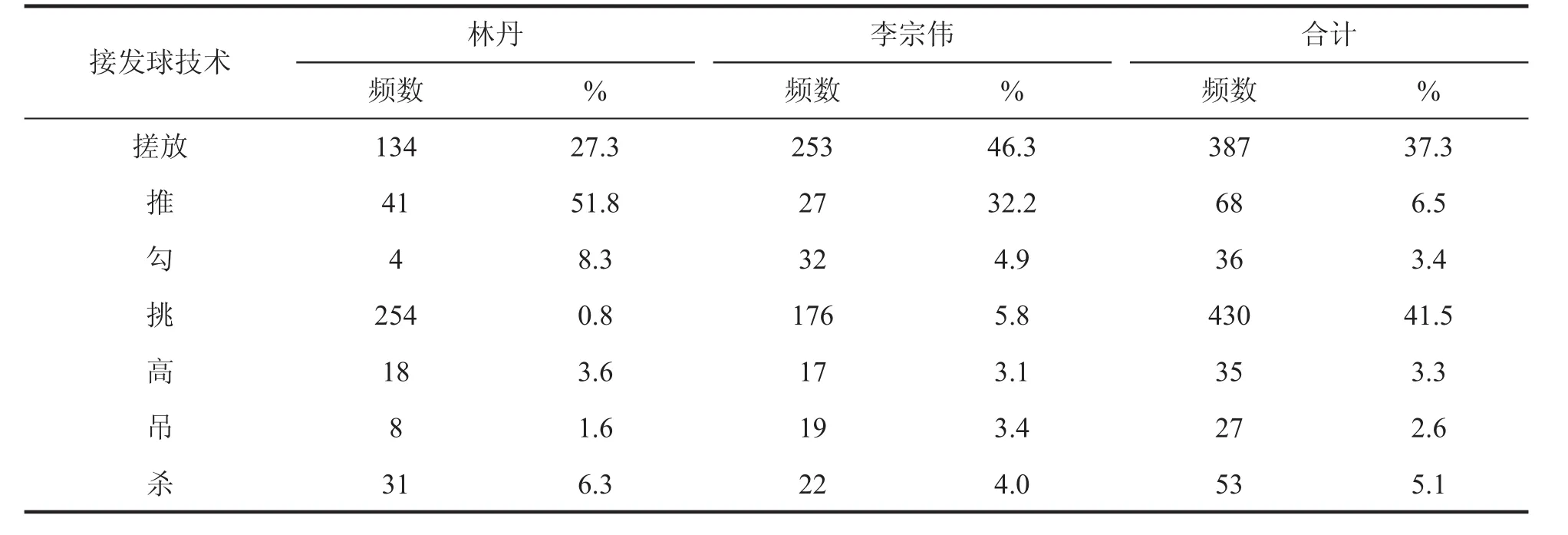

2.3 接发球技战术对比分析

通过对林丹与李宗伟29局比赛的接发球技术统计(详见表6)可以直观地看出两名运动员在接发技术的选择上运用最多的击球技术是挑球,占所有接发球技术的41.5%,其次是搓放网技术,所占比例为37.3%。在后场接发球技术的运用上,杀球使用的比例最高,达到5.1%,高球和吊球的使用量差不多,分别为3.3%和2.6%。从中可以看出两名运动员在接发球技术的运用上和在处理网前球的技术上以搓放网和挑球为主,后场球以杀球为主。

表6 林丹、李宗伟接发球技术运用统计

林丹与李宗伟前场接发球技术主要集中在搓放网和挑球这两项技术上,在高远球、杀球、吊球后场接发技术方面,林丹与李宗伟普遍采用带有进攻下压性质的杀球技术。数据显示林丹与李宗伟使用后场接发球技术比例非常少,这主要是因为高水平运动员在发球时,为了限制对手进攻,普遍采用发网前球技术,因此在接发球各项技术指标中,高球、吊球、杀球使用率会很低。但是从数据中又能看出后场接发球技术均有体现,这从侧面说明运动员在比赛时也会根据战术需要偷发后场球。

林丹在接发球时运用挑球的比例最高,而李宗伟则是运用搓放网的比例最高,这就说明了两名运动员在技战术上的重要差异。探究其原因发现:李宗伟的网前球技术非常细腻,在接发球时喜欢利用这一点优势,即利用高质量的网前球控制对手。李宗伟在网前搓球的处理上极易出现非常贴网且翻转速度极快的网前球,对手在击球时要么击球下网或回击质量不高,要么挑球不到位,给李宗伟很好的进攻下压机会。通过观察比赛视频发现,当出现这种情况时,李宗伟一般不会回到常规防守的中场位置,而是在网前等待对手出球的那一刻再伺机扑球或者快速退到中后场下压进攻,这直接令对手陷入非常被动的局面。以往的比赛,运动员在接发球技术的运用上都会以搓放网为主,挑后场为辅,但是在林丹的接发技术中却是以挑球为主,搓放网的比例不高,这种变化说明林丹在比赛中的技战术运用更加成熟,在对阵李宗伟这种网前球技术非常细腻的对手时,林丹刻意减少了与对手在网前的纠缠,避其锋芒,运用挑球技术将球挑向对手两边后场底线区域,拉开对手的防线,便于自己在控制与反控制中找寻突击机会。挑球技术看似不难,但对于比赛中的运动员来说要求是非常高的,假如挑球力度没掌握好,没将球挑到位,很容易让对手下压进攻,挑球的落点区域最好是在单打发球底线与双打发球底线之间,在这样的区域内即使对手下压进攻也不会造成很大的威胁。在后场区接发球技术的选择上,林丹与李宗伟基本上以杀球为主,他们的打法比较积极主动,在自己主动的前提下一有高球马上主动下压进攻,唯有由于自己没能判断好对方的发球线路时才会采取高球和吊球进行过渡。

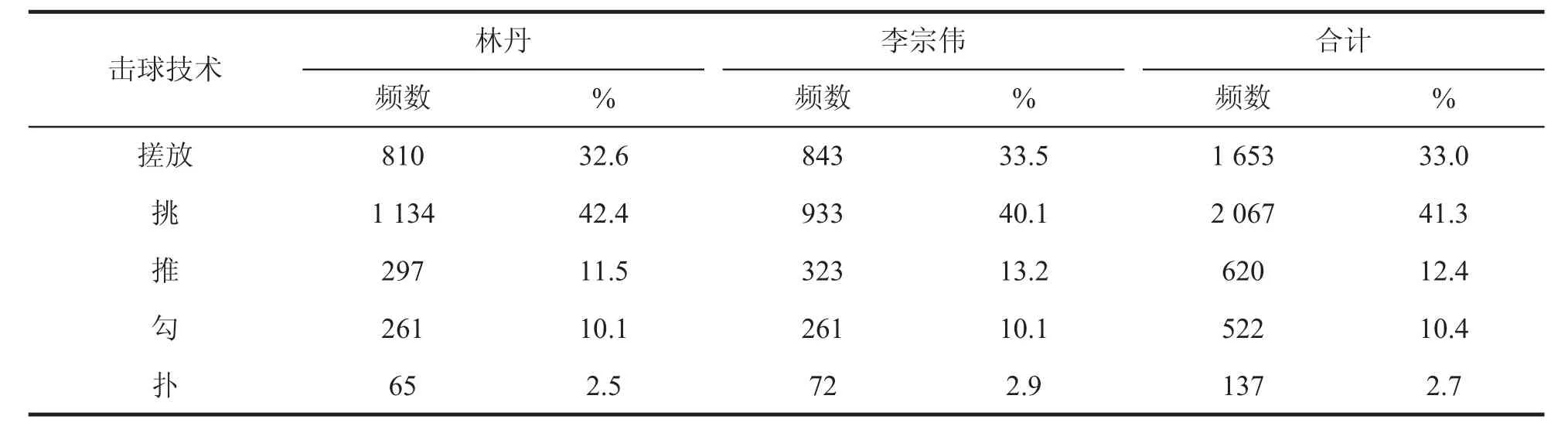

3.4 前场技术总体统计与分析

通过表7的统计数据可以看出在羽毛球比赛中前场区域的争夺日趋激烈,前场技术已经上升到整个技术板块中极其重要的一环。林丹与李宗伟在比赛中使用最多的前场技术是挑球,占到总数的41.3%,其次是搓放,占到总数的33.0%,扑球占总数比例最少,仅为2.7%。像挑球技术在比赛中使用这么频繁的现象在新赛制的比赛中实属少见。按常规来看,新赛制下比赛节奏明显加快,搓放网应该是网球区域所使用的主要击球技术,而挑球是属于防守型的击球技术,运动员不是在不得已的情况下是不会使用这项技术的。因为一挑球就意味着失去了场上的主动权,让对手有了进攻下压的机会,但是由于他俩交手多次,二人之间的技术都非常全面和细腻,又对对方的球路及技战术特点了如指掌,于是在比赛中出现多拍回合的比例非常高。两名运动员不仅进攻能力强且控制球的能力也非常突出,没有出现非常好的机会绝不会轻易地下压进攻,而是通过调动对手跑动寻找时机进攻,这样的进攻效果才会事半功倍。假如林丹挑球非常到位,而李宗伟执意选择下压进攻,场上的局面则会变主动为被动,正是因为如此,挑球技术使用的比例大大增加。搓放网技术一直都是网前区域的重要击球技术,高质量的搓放网能给对手的回球造成很大的难度,如果搓放出旋转且贴网的球,那么本方可以不用后退至常规防守位置,而是站在网前击球区域给对手形成无形的压力迫使对方挑出不到位的球,进而进攻下压。在比赛中通过搓放网与挑球这两项技术的结合能最大限度地撕扯对方的防线,因此灵活运用这两项技术显得尤为重要。

表7 林丹、李宗伟前场技术使用率统计

林丹和李宗伟在五项前场技术使用率方面相差不大,挑球和搓放网技术的使用都占有相当大的比例,其他三项击球技术的使用明显少于这两项击球技术。林丹在搓放网技术的使用率(32.6%)上略低于李宗伟的33.5%,在挑球技术的使用率(42.4%)上略高于李宗伟的40.1%。

推球作为带有进攻性质的前场技术,具有高击球点、动作小、球速快的特点,结合搓放网技术能形成假动作,造成对手的二次启动甚至直接骗过对手。李宗伟在比赛时大部分的注意力都集中在前场区域,所以能较之林丹更快地抢到高击球点进而使用推球技术造成林丹的二次启动。

扑球这项网前技术只有在搓放网技术特别细腻造成对手回球过高以及后场杀球能力突出造成对手挡网过高的情况下才会出现,一般出现前场扑球的情况,这一回合就会终止。通过观看林丹与李宗伟的比赛视频发现,林丹出现扑球的局面大部分是在大力杀球或者点杀造成李宗伟挡网过高的情况下,而李宗伟出现扑球的局面是在前场搓放出高质量的网前球造成林丹回球质量不高的情况下。

通过观看比赛录像发现,新赛制实施后,保守型拉吊打法已经不再流行。如今运动员在比赛中往往采取主动抢网的战术控制网前区域或者利用高质量挑球拉开对手的防线进而寻找突击机会。优秀运动员不仅需要全面的技术,还要学会根据场上情况合理运用技战术,这才是取得比赛胜利的关键。

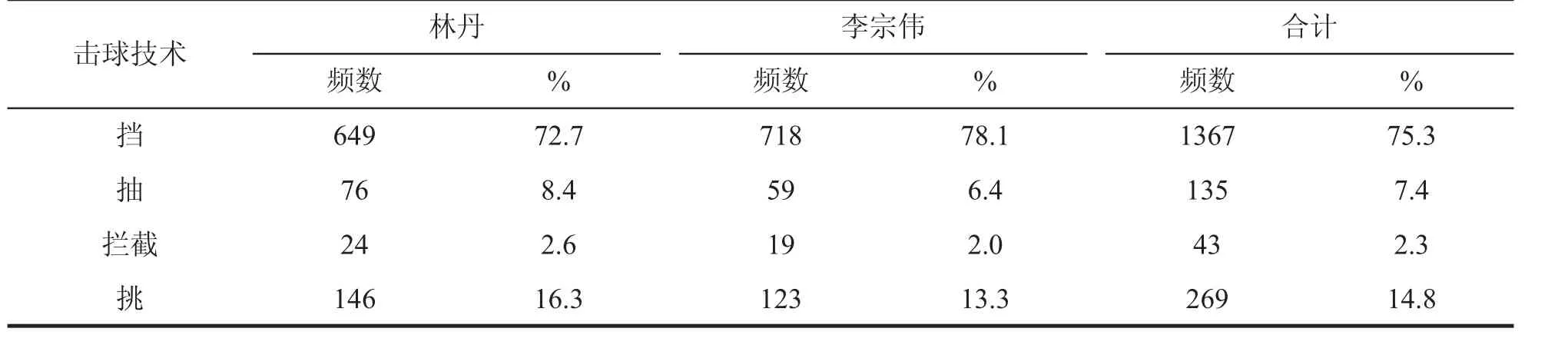

2.5 中场技术总体统计与分析

通过表8的数据可以看出,林丹与李宗伟在中场技术的使用上主要以挡网为主,占总数的75.3%,其次是中场挑球,占总数的14.8%,拦截的使用率最低,仅占总数的2.3%。

表8 林丹、李宗伟中场技术使用率统计

在林丹与李宗伟的比赛中通常会出现这么一个场景:任意一方后场杀球后,为了能在中前场抢到更好的击球点,经常不带停顿地使用杀上网战术。假设防守方在中场接杀时使用挑球这项技术,将球恰到好处地挑过对方头顶,就能很好地打破对手战术意图并打乱对手击球的节奏,从而使本方占据主动地位。

林丹与李宗伟在比赛中中场技术的运用情况比较类似,挡网技术的使用占有相当大的比例,其他三项击球技术的使用明显少于该击球技术。林丹在挡网技术上的使用率(72.7%)上略低于李宗伟的78.1%,这从侧面说明林丹下压进攻的比率较高,在其余三项技术的使用率上均高于李宗伟。

当今优秀羽毛球男子单打选手在中场技术的选择上以挡网为主,挑球为辅。原本平抽挡技术是在双打比赛中经常出现的一项技术,在双打比赛中平抽挡的好坏直接关系到比赛的胜负。在15分发球得分制的男子单打比赛中双方都以保守的控制比赛节奏为主,主动抢攻较少,几乎很少看见有平抽挡局面的出现。实行新赛制后,比赛时间明显缩短让运动员不需要为马拉松式的比赛保留体力,比赛中一有机会就展现自己快速进攻的能力以争取局面上的主动,因此在比赛中一些双打中快节奏的技术就会在单打比赛中运用出来,中场争夺中平抽挡技术运用比例的大幅度提高就是一个典型的例子。

通过观察林丹与李宗伟的比赛录像发现,挡网得分的主要原因是一方在后场强行进行下压进攻,而另一方进行积极防守,通过挡网技术回出高水平的网前球。中场平抽技术属于中场进攻技术,两位运动员在中场相持阶段,为了改变比赛节奏获取主动在加速进攻时经常采用这类技术。拦截球在场上使用的难度较高,运动员身体素质要好,反应要快,对对手的习惯球路要有所了解才能使用出这项击球技术。林丹的身高与臂长都比李宗伟有优势,在比赛中双方运动员中场僵持时,一旦李宗伟回球质量不高、飞行高度不够时,林丹往往能轻松完成空中拦截。灵活运用拦截技术能造成对手因准备不充分而丢失主动权,是中场得分的重要手段。

2.6 后场技战术总体统计与分析

通过表9的数据可以看出林丹与李宗伟在比赛中后场技术使用的基本情况。从各项技术的使用情况上看,杀球的使用率最高,其次是高球和吊球,作为被动击球方式的其余三项击球技术所占比例不高。

表9 林丹、李宗伟后场技术使用率统计

通过对比赛录像的观察和比赛数据的收集,可以看出林丹的技战术打法更为积极主动,后场进攻能力突出,极具威胁的重杀配合点杀及劈杀常常让李宗伟防不胜防。林丹有着出色的身体素质、爆发力强,这也是他发挥拉吊突击型打法的基础。2012年伦敦奥运会夺冠之后的比赛,林丹重杀的比例有所下降,取而代之的是通过击球时手腕上的变化进行点杀和劈杀。李宗伟长期占据世界排名第一的位置不仅得益于他出色的网前球技术和灵活的步伐,还因其进攻能力突飞猛进,虽然在重杀上不及林丹,但李宗伟劈杀时动作的隐秘性和突然性也常常让林丹措手不及。在高远球方面,林丹使用率略高于李宗伟,这主要因为林丹在与李宗伟的比赛中,想刻意放慢与对手的比赛节奏,拖入拉锯战,在高球对攻中,李宗伟常常在判断上出现失误,误认为球出界,这从侧面也说明林丹对后场球落点控制得非常精准,并且林丹在比赛时对自身防守十分自信,在高远球到位的基础上能确保防住李宗伟的下压进攻。

对林丹与李宗伟前场、中场、后场区域的统计数据分析结果表明:两位运动员区域击球比例从高到低依次为:前场、后场、中场。前场使用技术主要是搓放网与挑球;中场使用技术主要以挡网结合挑球为主;后场技术的使用以下压进攻技术为主。从2007年到2012年两人比赛交手录像来看,发现两人的技战术都有一定的变化。曾经林丹的打法是一味的强攻,但是从2010年以后,林丹已悄然改变了他的技战术风格,从一味的强攻变为拉吊突击的控制型打法,而李宗伟的打法越来越倾向于控网下压的打法。

3 结论与建议

在发球方式上,林丹与李宗伟均主要采用反手发网前球为主,反手发后场球为辅。在发球落点上,林丹与李宗伟主要集中在1号位与5号位上。在接发球方面,林丹主要是以挑球为主,而李宗伟则是以搓放网为主,两位运动员在接发球上呈现出控底线与控网两种不同风格。在前场技术的使用上,林丹与李宗伟运用的主要击球技术是挑球,其次是搓放网;在中场技术的使用上,林丹与李宗伟运用的主要击球技术是挡网,其次是挑球;在后场技术的运用上,林丹与李宗伟运用杀球这项技术占到所有后场技术的三分之一,先下压战术使用情况凸显,控制型杀球的技术被广泛运用。

根据以上结论,对羽毛球运动员的建议是:在羽毛球比赛中发球是唯一不受对手制约的环节,也是自身实施战术的开始。在保证发球质量的同时,还要在发球区域及线路上富有变化,以前场区域为主的同时结合偷袭后场区域,以稳定、突然、变化的发球来给对手的接发球造成压力从而破坏对手的接发球质量。接发者需注意力集中,尽量在高点击球,配合着不同线路和落点来产生变化。网前区域的争夺越来越激烈,运动员在注重抢网搓放网的同时还要根据对手的技术特点适时运用放远网的控制性战术,同时结合推球和扑球等攻击性较强的击球技术,打乱对手场上节奏;挑球要控制高度,落点要贴近底线。在中场区域防守对手杀球时以挡网为主,注意适当控制球的线路,做到挡直线和斜线相结合;在对手中场回球质量不高时主动运用平抽挡技术加快节奏制造守中反攻的机会让对手防守不及。在后场技术运用中,重杀结合点杀、劈杀往往能取得意想不到的效果,在比赛中一定要确立先发制人的指导思想,后场先下压战术已经广泛使用。根据林丹与李宗伟竞技过程中拍次分布特征和多拍结构,建议运动员在训练中除了要加强发球、接发球和发球后的攻防、接发球后的攻防外,相持阶段及多拍阶段发挥的好与坏才是比赛走向胜利与否的关键。