论王安石的天人观念和灾祥书写

——以“歌元丰”系列诗歌为例

2020-05-06刘杰

刘杰

(北京大学中文系,北京,100871)

《礼记·中庸》云:“至诚之道,可以前知。国家将兴,必有祯祥;国家将亡,必有妖孽。”[1](1692−1693)在近代西方的科学知识和观念传入中国之前,祥瑞(“祯祥”)与灾异(“妖孽”)一直都在政治领域扮演着重要角色。在灾异问题上,宋代是一个相对特殊的时代:一方面,士大夫将理性的批判精神贯彻到学术领域,汉唐以来的天人感应论备受质疑,灾异与人事机械对应的事应说在理论层面被否定;但另一方面,围绕灾异祥瑞形成的政治制度和惯例依然在国家机器的运转中发挥着作用。在激烈的党派斗争中,各派势力也往往会借灾异现象挑起是非,最典型的事例便是熙丰变法期间新旧两党关于“天变”的争论。作为变法的核心领导者,王安石的天人观念及其对灾祥的态度自然也成为关注的焦点。起初,王安石是反对汉儒天人感应论的“先锋”思想家,所谓“天变不足畏”;但在当时的背景下,一味地否定灾异天变并不能解决因天灾而导致的舆论危机。熙宁中期以后,这种危机愈发严重,因此,王安石也逐渐改变了早期强硬的态度,其笔下的灾异书写也出现了不一样的声音,其晚年闲居期间所作的“歌元丰”系列诗歌便是典型代表。这些诗歌的主题和所选择的书写策略,既反映出王安石作为政治家的智慧和魄力,也蕴含着诗人真挚的报国之心。

一、“歌元丰”系列诗歌的创作缘起

元丰四年(1081)初秋,久旱的金陵(今江苏南京)迎来了一场酣畅淋漓的大雨,及时的甘霖为鱼米之乡带来了丰收的希望,也撩起了诗人的诗思。闲居此地的王安石先后作《寄杨德逢》《再次前韵寄杨德逢》二诗[2](14−15)①,向友人杨骥(字德逢,号湖阴先生)倾诉焦躁不安的情绪与久旱逢霖的欣喜之情。此前诗人一直担心友人杨骥会因旱情而“作苦”不息,以至于顾不上自己的邀约;今见好雨知时,诗人连用两个佛教典故来形容内心的喜悦,因为这场大雨意味着友人不再需要为引水灌溉忙前忙后,可以在雨过天晴后前来拜访自己。不难看出,这两首诗带有很强的戏谑意味,诗人是想邀请杨骥雨后同游南荡,但没有将这层意思直说出来,而是假借天气的变化,暗示对方应该放下田中的农务来探望自己。诗人写亢旱,写霖雨,落脚点都在杨骥的反应,这场对农业生产至关重要的大雨不过是为二人的戏谑搭建了舞台。

然而耐人寻味的是,除了这两首诗,王安石还就这场大雨另作了一首七古赠予杨骥:

元丰行示德逢

四山翛翛映赤日,田背坼如龟兆出。

湖阴先生坐草室,看踏沟车望秋实。

雷蟠电掣云滔滔,夜半载雨输亭皋。

旱禾秀发埋牛尻,豆死更苏肥荚毛。

倒持龙骨挂屋敖,买酒浇客追前劳。

三年五谷贱如水,今见西成复如此。

元丰圣人与天通,千秋万岁与此同。

先生在野故不穷,击壤至老歌元丰。[2](1)②

同样是寄予杨骥,同样是记录久旱逢雨的喜悦,甚至连措辞都高度相似。从表面上看,《元丰行示德逢》(以下简称《元丰行》)更像是对之前两首诗的补充,抑或是更换视角后的重复叙事,但从“三年五谷贱如水”开始,诗人笔锋一转,展露出与此前二诗截然不同的趣味追求。在《寄杨德逢》《再次前韵寄杨德逢》二诗中,天变只是戏谑的背景,诗人所挂念的收成也仅限于杨家的“青秧”;但《元丰行》中所描写的丰收显然不仅仅为湖阴先生一家独有,“五谷贱如水”便说明了丰收的普遍,“三年”的时间限定则提醒读者这般丰饶的景象已经持续了多年。如此一来,诗人笔下的丰收便获得了空间和时间上的双重延展,诗歌本身也跳出了文人谐谑的小框架,颇有几分“后天下之乐而乐”的意味。这一转向也引出了下文的感叹:如此的风调雨顺,全是赖于当今天子英明神武,与天相通;有这样的明君在上,此后的千秋万岁都会和今年一样五谷丰登。想到这里,隐居在野的湖阴先生不禁欢喜异常,愿意像上古之民那样击壤而歌,赞美当下的元丰盛世。至此,诗歌的政治寓意不言自明,尤为引人注目的是,次年(元丰五年,1082)王安石还写了《后元丰行》和一组《歌元丰》绝句③:

后元丰行

歌元丰,十日五日一雨风。

麦行千里不见土,连山没云皆种黍。

水秧绵绵复多稌,龙骨长干挂梁梠。

鲥鱼出网蔽洲渚,荻笋肥甘胜牛乳。

百钱可得酒斗许,虽非社日长闻鼓。

吴儿踏歌女起舞,但道快乐无所苦。

老翁堑水西南流,杨柳中间杙小舟。

乘兴攲眠过白下,逢人欢笑得无愁。[2](1)

歌元丰五首

其一

水满陂塘谷满篝,漫移蔬果亦多收。

神林处处传箫鼓,共赛元丰第一秋。

其二

露积山禾百种收,渔梁亦自富虾鳅。

无羊说梦非真事,岂见元丰第二秋。

其三

湖海元丰岁又登,旅生犹足暗沟塍。

家家露积如山垄,黄发咨嗟见未曾。

其四

放歌扶杖出前林,遥和丰年击壤音。

曾侍土阶知帝力,曲中时有誉尧心。

其五

豚栅鸡埘晻霭间,暮林摇落献南山。

丰年处处人家好,随意飘然得往还。[2](528)

这一系列诗歌在王安石晚年的作品中显得尤为突兀。毕竟诗人自回到金陵之后便基本上不过问政事了,所作的诗歌多为《北山》《南浦》《染云》一类写景小诗;而这样一个人突然在元丰中期密集地创作了一批歌咏当朝的政治颂诗,不能不令人心生疑窦。一向对王安石颇多攻讦的《邵氏闻见录》便认为这是王安石在得知神宗乾纲独断地革新官制后“渐有畏惧上意”,故作前后《元丰行》“以谄谀求保全也”[3](190);甚至还有一些人认为王安石希望用前后《元丰行》来“彻神考之听,冀复相”(《后元丰行》李壁注)[2](1)。然而事实是王安石罢相后神宗也一直对其礼遇有加,即便略有嫌隙,王安石也不至于“谄谀求保全”。况且王安石也从未流露出希望东山再起的想法,甚至在他人如此相劝的时候还明确表示了拒绝④。除了写作动机使人生疑,这些诗歌借天变言政事的做法也与王安石往日的主张大相径庭,很难相信“元丰圣人与天通”的论调竟是出自那位倡言“天变不足畏”的“拗相公”之口。那么,王安石究竟为何要在元丰年间集中创作“歌元丰”这一系列的赞美诗歌呢?“元丰圣人与天通”种种是否是王安石出于某种目的的违心之语?本文试就这些问题展开讨论。

二、熙丰年间的天灾情况

要讨论前后《元丰行》诸作的创作动机,首先要解决的一个问题便是元丰年间是否真如王安石所言的那般风调雨顺、物阜民丰?换言之,王安石写作“歌元丰”是面对现实的有感而发,还是罔顾事实的曲意阿谀?

查阅《全宋诗》可知,元丰初年的诗歌作品中也存在着“元丰四年夏六月,旱风扬尘日流血。高田已白低田乾,陂池行车井泉竭”(孔平仲《夏旱》),“元丰五年秋,七月十九日。猛风终夜发,拔木坏庐室。须臾海涛翻,倒注九溪溢。湍流崩重城,万户竞仓卒”(郭祥正《漳南书事》)[4](10865,8867)这样的表述。毕竟对于一个疆域辽阔的帝国而言,零星的自然灾害是任何时候都避免不了的,只要这些灾害的波及范围和持续时间在可控的范围内,对国家的财政收入和政治秩序没有造成超出预期的影响,便已是天从人愿。更重要的是,讨论元丰前期的天灾和收成情况时,有一个不容忽视的参照系,即刚刚过去的多灾多难的熙宁十年。

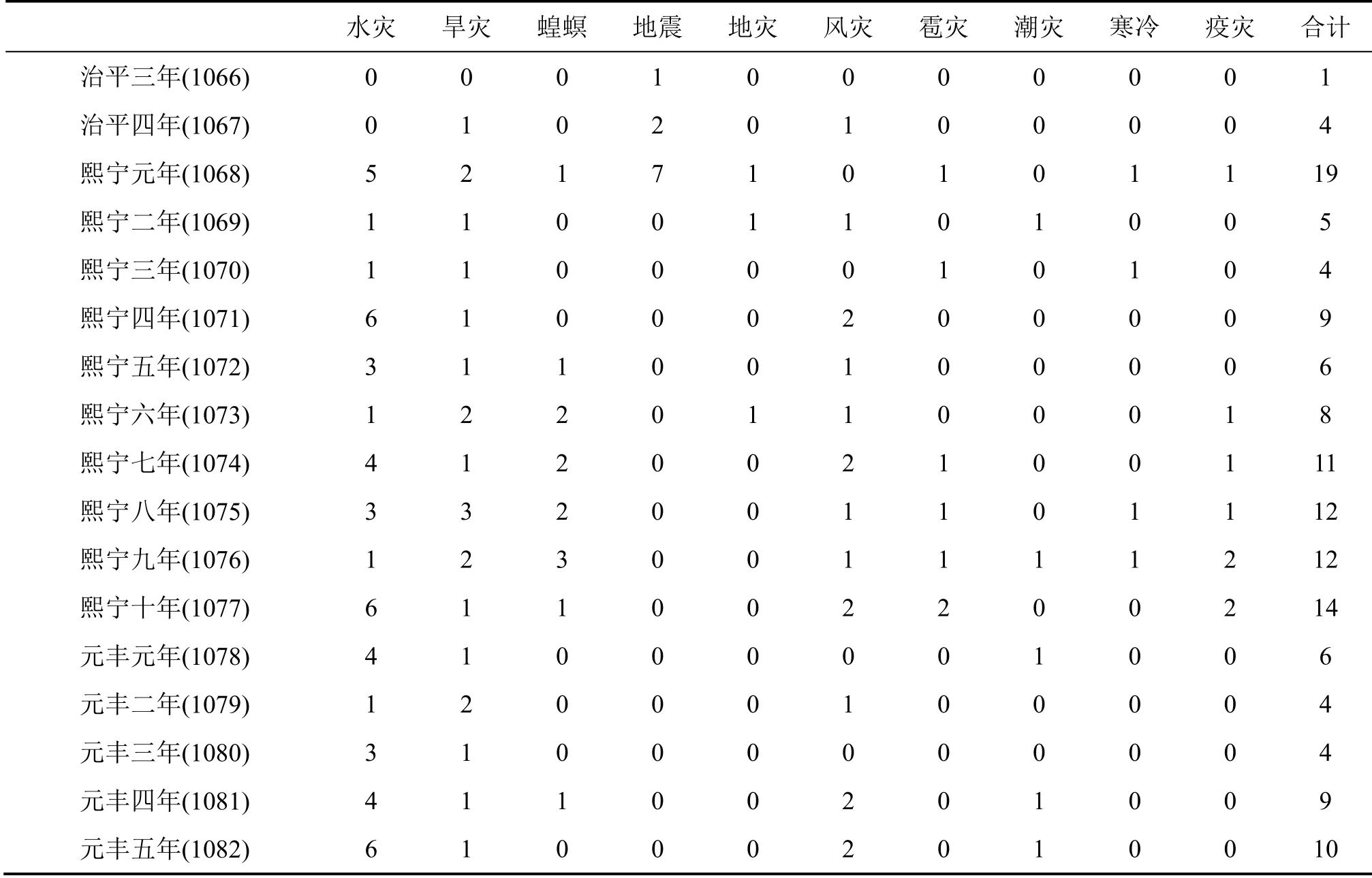

在北宋历史上,年号为“熙宁”的十年(1068—1077)颇为引人注目,一场轰轰烈烈的“大变法”在全国上下引发了剧烈的震荡。人事方面的不如意已让年轻的神宗措手不及,偏偏天公亦不作美,水旱、地震等自然灾害连年不断。笔者从李华瑞统计的《两宋各种灾害年次表》中截取了治平元年至元丰五年(1066—1082)的部分,见表1。

由表1可见,就数量而言,熙宁年间的自然灾害远远多于之前的治平年间和之后的元丰初期,熙宁七年至十年更是多事之秋,各种灾害轮番登场,相比之下,元丰最初几年的灾害发生频率的确有明显的降低。

当然,在文史研究中,数据的效力是有限的,有关自然灾害的数据在很大程度上会受到文献保存情况的影响。况且在政治史的语境下,除了灾害发生的频率、严重程度等客观情况,自然灾害的威慑力还在很大程度上取决于时人对灾害的看法和实际政治运作中对灾异理论的利用情况,带有一定的主观性。熙宁年间之所以给人留下灾害频发的印象,在一定程度上也是人为渲染所致⑤:变法既为皇帝本人所支持,而能约束皇帝的便只有主宰一切的“天”,于是反对派纷纷拾起了秦汉以来的灾异论,将这一时期的自然灾害解读为上天不满新法的表现,劝谏皇帝顺应天命,废除新法。笔者从这一时期的奏疏中摘取了一部分有代表性的论调,足见这一时期灾异论的盛行:

方今天灾屡见,人情未和,惟在澄清,不宜挠浊,如安石久居庙堂,必无安静之日。(吕诲《论王安石》,熙宁二年[1069])[5](766)

缘累年灾变,实为至多,地震朔方,益可惊骇。时览奏报,至今未已。天有常道,必不虚发,臣大为朝廷忧之。(富弼《上神宗论诞日罢燕雨泽之应》,熙宁二年[1069])[6](997)

今以盗跖之法,而变唐虞不易之政,此人情所以不安,而中外惊疑也。……乃者天雨土,地生毛,天鸣地震,皆民劳之象。(范镇奏疏,熙宁三年[1070])[6](1207)

表1 两宋自然灾害年次表(治平三年至元丰五年)

文彦博称市易司不当差官自卖果实,致华州山崩。(神宗对王安石语,熙宁五年[1072])[7](5810)

频发的灾害加上士大夫有意的渲染,使得熙宁年间朝堂上下的气氛颇为紧张。表1中的数据或许并非熙丰年间自然灾害发生情况的客观记录,但颇能反映时人对灾变发生频率的主观感知情况。这种紧张气氛在熙宁后期愈演愈烈。自熙宁九年(1076)六月起,全国饱受亢旱之苦,直至次年夏,旱情方有所好转。是年神宗决定改元,于执政所拟的若干年号中称“惟丰字可用”[8](6),可见“元丰”这个年号本身便承载着丰收的希冀。令人欣慰的是,改元后的最初几年尽管也小灾不断,但灾异的发生频率和严重程度都远远低于熙宁年间,各地也频有“蚕麦丰熟”“丰稔异常”“连岁丰稔谷贱”“是岁大稔”“九谷皆稔”“夏麦大稔”[7](7073,7135,7307,7433,7623,7884)的喜讯传来,这对久为天灾所苦的熙丰君臣来说无疑是相当大的安慰。王安石所在的金陵是以丰饶富庶闻名的鱼米之乡,丰收的景象想必更为动人。因此,前后《元丰行》中所渲染的“三年五谷贱如水”“十日五日一雨风”或许有夸大其辞的成分,但诗歌中的丰收图景应有一定的现实基础,更重要的是,这种喜悦的心情是元丰初年人们的普遍心理。熙宁年间苦涩的过往使得人们倍加珍惜眼前短暂的风调雨顺,“元丰”的年号也因此被赋予了理想化的色彩。与王安石政见不合的孔武仲和苏辙亦作有“元丰嘉号卜长年”(孔武仲《时雨》)[4](10241)、“今年真不负元丰”(苏辙《次韵和人丰岁》)[9](222)等诗句。因此,我们有理由相信,前后《元丰行》所表达的那种人寿年丰的欣喜是真诚的,绝非捏造事实的媚上之作。

三、王安石的天人观念与政治实践

即便如此,“歌元丰”诸作还是笼罩着一个疑团:毕竟王安石一向以天人两分、不畏天变著称,在诗中歌颂“元丰圣人与天通”难免显得匪夷所思。此前王安石对天变的不屑是有目共睹的,“三不足”之说 虽然并非出自他本人之口⑥,但这一说法之所以能流传开来,还是因为其与王安石的基本思想是吻合的。王安石很早便表达过对于灾异说的不以为然。在《读汉书》[2](602)一诗中,他认为京房、刘向等人借灾异弹劾宦官弘恭、石显,表面上是汉室的忠臣,但二人以阴阳灾异之说附会政事,同样后患无穷,其“迷国”与奸宦一般无二。熙宁变法期间面对保守派的攻讦,王安石也一再坚称“若因天旱人饥,便废修政事,恐无此理”,“水旱常数,尧、汤所不免”[7](6118,6147)。此外王安石还在学术层面对灾异说进行了抨击。嘉祐、治平年间(1056—1067),王安石撰成《洪范传》,对汉儒的传统解读发起了挑战。《尚书·洪范》正文载“休徵”五事(“肃,时雨若”“乂,时旸若”“晢,时燠若”“谋,时寒若”“圣,时风若”)和“咎徵”五事(“狂,恒雨若”“僭,恒旸若”“豫,恒燠若”“急,恒寒若”“蒙,恒风若”),汉儒将这里的“若”训为“顺”[10](377−380),即人事有何变动,天便会相应地做出回应。如此一来,天人感应说便内化到儒家经典中。王安石则从训诂入手,将“若”字解释为“犹如”,也就是说,“雨”“旸”“燠”“寒”“风”是为了形容“休徵”和“咎徵”所打的比方。以此类推,汉儒的天人感应论便不成立了。不过王安石也并没有完全否定天变对人君的约束作用,相反,他认为“灾异自天事耳,何豫于我”的极端唯物主义观点是“固而怠”的。在他看来,当天有异变时,人君理应进行全方位的“恐惧修省”,而不仅仅是具体针对某一事件的改弦更张[11](1189−1190)。这种较为折中的观念其实是宋代士林的公论,不少士大夫都曾表达过类似的观点,即否定灾异与人事之间的机械对应。但同时士大夫又坚持天变是对人君的警告,主张人君应敬畏天命,修省自身[12](283−296),最能体现这种观念的便是欧阳修《新唐书·五行志序》[13](873)。这种灾异观看似理性,实际上却前后对立,立场模糊。就熙宁年间的情况而言,保守派强调的是这种观念的后半部分,即天变对人君的警示作用,但在具体操作中不免将天变与新法乃至于与新法具体某一项的实施相对应,陷入了事应说的陷阱。王安石则着重反对灾异与人事之间的机械对应,认为天变与新法无关,以“水旱常事”来安抚皇帝的情绪,这距离彻底否定天人相关论便只有一步之遥了。

然而在这场理论博弈中,毫无疑问是保守派占了上风。因为对他们而言,事应说虽然违背了其学术立场,但并非不可触碰的禁区,为了抨击新法,他们甘愿重拾汉儒旧说,让学术为政治服务,例如上文所举文彦博言华州(今陕西渭南)山崩事。而王安石则不同,在君权神授的语境下,天命是君权的合法性来源,公开否认天的权威也意味着间接否定了皇权的神圣性,这自然是不可能的。何况作为士大夫群体的一员,王安石也不愿放弃天命对皇权的约束作用。在那场著名的“三不足”谈话中,王安石在回答神宗时,曾具体就“人言不足恤”和“祖宗不足法”进行了批驳,但唯独对“天变不足畏”不置可否⑦。于是乎,每当灾变发生时,保守派可以光明正大地借题发挥,而王安石的反驳就显得投鼠忌器、畏首畏尾。以熙宁五年(1072)华州山崩事为例,文彦博等可以直接上书抨击新法,而当神宗询问王安石的意见时,后者只能小心翼翼地回答:“华州山崩,臣不知天意为何,若有意,必为小人发,不为君子。”[7](5810)这实际上还是承认了山崩是天意的表现,只是因为“天意不可知”,未必是为新法而发。后来的“天文之变无穷,人事之变无已,上下傅会,或远或近,岂无偶合?此其所以不足信也”[7](6597),其实也只是在强调天文与人事之间不存在一一对应的关系,至少这种对应不是凡人能掌握的,而并没有斩钉截铁地表示两者间不存在关系。也正因为如此,“水旱常数”之说对神宗的安抚作用是有限的:既然承认天变是对人事的警告,那么当下的行为肯定是有错处的;而当下朝廷的第一要务便是变法,那么天变多半就是针对新法而发的吧。

确实,作为“天命”在直接承担者,熙宁时期神宗的心理压力恐怕是外人难以想象的。他一再地按传统避正殿、减膳食、撤礼乐、下罪己诏,内心的焦虑可见一斑。起初,王安石的“天意不可知”“必为小人发,不为君子”等说法还可以稍稍抚慰神宗,但这种坚持却并没有换来天遂人愿,面对愈演愈烈的天灾,从熙宁中期开始,神宗的心理防线逐渐崩溃。对此,王安石也束手无策。熙宁七年(1074)四月前后,神宗“欲尽罢保甲、方田等事”,王安石以“水旱常数,尧、汤所不免”“不足贻圣虑耳”慰之,不料神宗的回答相当不留情面:“此岂细故?朕今所以恐惧如此者,正为人事有所未修也。”[7](6147)就在四月初五天降大雨之时,神宗向群臣出示了郑侠的《流民图》,并斥责宰执隐瞒不报,这显然是在有意针对王安石,此举也直接导致了王安石的第一次罢相。熙宁五年(1072)的王安石可以说服神宗将借星变请罢免时宰的司天监灵台郎亢瑛刺配[7](5571),而到了熙宁八年(1075)再度有星变(彗星出现)时,神宗则直接下手诏表达了对“比年以来,灾异数见”的忧虑,令中外臣僚直言朝政阙失。王安石的上疏看似雄辩,但较之此前“水旱常数,尧汤不免”的从容,这份奏疏中费心罗列的大段史实和“天文之变无穷,人事之变无已”[7](6597)的声明未免透露出了一种声嘶力竭的无力感。皇帝的天平既已倾斜,这也是王安石最后的倔强了。

四、政治危机下的言说策略:“元丰圣人”的塑造

因王安石的灾异理论本身的漏洞,熙宁五年之后,灾异几乎成为变法派的死穴。对此,王安石自然是焦虑的。受制于理论本身的缺憾,他始终无法在这一问题上占据上风,只得将目光转向了灾异文化的另一翼——祥瑞。

宋代士大夫对于祥瑞一般持较为鄙夷的态度,因为祥瑞代表了上天的肯定,容易引发人君的骄奢心理,士大夫从行政理性出发,往往乐言灾异而抵制祥瑞,如司马光在编修《资治通鉴》的过程中就对助手下达指令,“妖异”如果“有所儆戒”则可以“并告存之”(《答范梦得书》)[14](1743−1744),而“符瑞”则是“皆无用,可删”(《与刘道原书》)[14](1301)。早年王安石的态度也与此无异。嘉祐三年(1058),交趾供瑞兽二,称是“麒麟”,一度在朝堂上引起了争议[7](4515)。为此王安石作古诗《悲哉孔子没》[2](129),颇有讽刺之意。熙宁四年(1071)二月一日,司天监奏老人星见,依故事当报送史馆,神宗以为无谓可罢,王安石随即称善,并建议将群臣上贺表的旧制也一并罢去,神宗从之[7](5337)。可见他对于这些“祥瑞”并不以为然。

然而到了熙宁中期,在保守派灾异论的压力下,他也不得不改变了立场,借灾异论的逻辑强调祥瑞的意义:既然上天可以通过灾异对人君提出警告,那么它也可以通过祥瑞来对人事进行嘉奖。熙宁六年(1073)三月,司天监奏四月朔日将有日食,王安石请神宗降德音,理由是“民每欲雨,陛下辄一祈未尝不辄应,此陛下至诚感天之效。然今岁日食正阳之月,恐宜以此降德音”[7](5918)。此年四月朔,因云阴而未见日食,作为宰臣的王安石又率群臣上书称贺:“陛下祗畏修省,夙宵靡宁,方日食时,阴晦不见,此陛下圣德所感。”[7](5930)⑧如此种种,与两年前对待老人星的态度判若两人。不过值得注意的是王安石并没有选择芝草、嘉禾、甘露等“物质性”的祥瑞,而是选择了“日食不食”这一“原本有灾却被救下”的祥瑞事件,在奏疏中他有意将此事与“祈雨得雨”进行类比。“物质性”祥瑞只代表天命对这一时期的人事表示满意,突出的是天意;而“日食不食”则强调皇帝凭一己之力终止了灾害,突出的是皇帝。如此一来,“天变”的确是“不足畏”的,但并不是因为天人不相干,而是因为“天变”是可救的。通过这一策略,王安石既向神宗传达了“灾害终究都会过去”的信念,又暗示后者其所作所为是可以“感天”的,“祈雨得雨”“日食不食”便是证明,皇帝重新获得了天意的肯定,正在推行的新法也得到了天意的支持。就这样,王安石以一种曲线救国的方式为新法找到了天人感应语境下的合法性。从神宗的角度而言,他也乐于接受这种说法——面对连年不断的天灾,能有些许迹象表明他仍然拥有天命的眷顾,也是极大的安慰。因此,尽管嘉祐末年仁宗已下令禁止官员上表称贺“日食不食”现象,但到了熙宁年间神宗还是恢复了这一旧制⑨。此外熙丰年间流行的“罗汉兴雨”轶事⑩也颇能看出神宗进行自我神化的努力,他也在积极地利用这一套逻辑为自己和新法寻找精神支持,而这也正是王安石一再鼓吹神宗“圣德感天”的目的所在。熙宁后期神宗之所以能够顶住各方压力坚持推行新法,或许也与王安石为他找到的这一精神支柱有关。

因此,在元丰四年(1081)夏秋之际,又一次久旱逢雨的经历使王安石联想到了曾经的“祈雨得雨”“日食不食”,欣喜之下他便写下了“元丰圣人与天通”等诗句。至于王安石为何在元丰四五年间突然集中创作这样一批诗歌,笔者以为可能与这一时期的政治形势有关。《邵氏闻见录》仅注意到这些诗歌作于元丰新官制颁布之际,而忽略了此时朝廷的另一项大政——西北战事。熙丰变法的一个重要目标就是强兵,王安石制定了保甲法、保马法、将兵法等一系列新法以加强军队的战斗力。多年的努力也取得了一定的成效,元丰四年,机会似乎来了。这一年六月,西夏发生内讧,幼主秉常之母梁氏发动政变,将有意归顺宋廷的秉常囚禁起来。神宗以为这是征伐西夏、收复失地的大好机会,在元丰四年和元丰五年两次出兵,然而遗憾的是,灵州(今宁夏灵武西南)、永乐(今陕西米脂西北)二役均以惨败告终。灵州之战发生在元丰四年冬,永乐之役则在次年九月,可见“歌元丰”系列诗作正写于两国用兵如火如荼之时。一面是战事的持续吃紧,一面是筹划已久的新官制的实施,元丰四年、五年可谓是多事之秋,新法面临着又一轮考验。不难想象,如果此时再来一场熙宁末年那样的大旱,将会给神宗乃至变法带来毁灭性的打击。幸运的是,这几年一直没有出现大范围的灾害,各地又频传丰收的喜讯,种种迹象表明,天命还是眷顾这位圣明天子的。王安石虽然闲居乡野,但也始终没有忘却那位曾与他“如一人”(曾公亮语)[15](10234)的皇帝和他们一同描绘的新政蓝图:

六年湖海老侵寻,千里归来一寸心。

西望国门搔短发,九天宫阙五云深。[2](599)

此诗题为《六年》,自王安石熙宁九年(1076)第二次罢相算起,王安石退居金陵的第六年恰为元丰五年(1082)。身在江湖,心怀魏阙,此时的他虽然早已无心东山再起,但仍希望用自己的方式鼓励皇帝坚持下去,“元丰圣人与天通”“十日五日一雨风”寄托的正是这位曾经的名相对神宗和新政的殷殷祝福。其所描绘的事实或许有所夸大,但感情是真挚而热烈的,在表面的颂圣背后,伫立着的是一个“西望国门搔短发”的寂寞身影。

五、结语

综上可知,王安石在这组“歌元丰”诗歌中对久旱得雨现象的关注其实与他在熙宁后期对“祈雨得雨”“日食不食”等祥瑞的鼓吹一脉相承,“元丰圣人”的提出也包含了对新法成效的肯定,在当时的时代背景下带有一定的政治目的性。但需要强调的是,这些感触都是建立在诗人的真实体验之上的,这种“在场”的体验使得诗歌中的颂圣内容带有了情感温度。这其中既有作为政治家的言说策略,也饱含着诗人的一腔真情。可以说,“歌元丰”中的灾祥书写为晚年王安石提供了一个同时表达政治立场和私人情感的契机,其中所流露出的欣慰之情也使得诗人在同时期其他诗歌作品中所表现出的从容闲适心理具有了合理性⑪。由王安石的案例也可以看出,灾异和祥瑞既是政治文化概念,也是现实中的自然现象,这都成为文学书写的题材。就宋代诗歌艺术本身的发展来看,一方面,灾祥书写这一题材本身的严肃性和神秘性造就了一种兼顾理性与感性的写作模式。宋代诗歌原本便以淑世精神和理性思辨见长,而灾祥现象所具有的政治寓意和学理内涵使得宋诗的这些特长有了用武之地。另一方面,与政治和思想领域的言说不同,大多数情况下文学书写是一种较为私人化和非功利化的行为,故而更能反映士大夫对于这一命题的复杂态度,相关议论也带有一定的感性色彩。换言之,诗歌中的灾祥书写实际上处于理性与感性、公共与私人的临界状态,极富张力,充分体现了宋代士大夫文学的复杂性,构成了文学史上的一道独特风景。

注释:

① 有关二诗的系年,李德身认为其内容与措辞皆似《元丰行示德逢》,故系于元丰四年(《元丰行示德逢》的系年则详见下文)。参见李德身《王安石诗文系年》,陕西人民出版社1987年版,第267 页。刘成国《王安石年谱长编》则认为二诗系于元丰五年(1082)作,但并未交代原因,参见刘成国《王安石年谱长编》,中华书局2018年版,第2090 页。相比之下,笔者认为李德身的观点更有说服力,今从之。

② 李德身将《元丰行示德逢》系于元丰四年(1081),根据是其中有“三年五谷贱如水,今见西成复如此”之语,而“所谓‘三年’,盖指元丰以来之三年;今复丰稔,则当作于元丰四年秋”。(《王安石诗文系年》,第267 页)其说可从。至于此诗与《寄杨德逢》《再次前韵寄杨德逢》的创作时间的先后,从诗意来看,笔者倾向于《寄杨德逢》二作在先,《元丰行示德逢》在后,因为《寄杨德逢》和《再次前韵寄杨德逢》分写了雨前和雨后的情景,应该是在两种天气下的及时反映,而《元丰行示德逢》则记叙了天气变化的整个过程,还提到了秋后的收成(大雨应该是在夏末初秋时),遣词造句也像是《寄杨德逢》二诗的“浓缩版”,应该是事后的追忆之作。在没有其他证据的情况下,这一问题还难下定论,但这三首作品内容相近、措辞雷同,大约是在同一年就同一事而发应没有疑问。

③ 按《后元丰行》顾名思义当作于《元丰行》之后,首句“歌元丰”亦是在接续《元丰行》的末句“击壤至老歌元丰”。李德身分析认为《后元丰行》提到了“麦行千里”,应该是夏季的景象,故将此诗系于元丰五年(1082)夏。参见《王安石诗文系年》,第274 页。按此说可从,宋代东南地区实行稻麦两熟制,农历五月前后是农家最忙的时节,小麦丰收,水稻插秧,此诗所写的“麦行千里”“水秧绵绵”与之正合。参见韩茂莉《宋代农业地理》,山西古籍出版社1993年版,第211-218页。《歌元丰》五首的系年较为复杂,李德身认为这五首诗是在分咏元丰元年至五年的收成情况,为避免诗意的呆滞,后三首没有出现“第三秋”等字样,其诗意又与《后元丰行》多有呼应,故应是元丰五年(1082)所作,刘成国从之。参见《王安石诗文系年》,第274 页,《王安石年谱长编》,第2092 页。但还有一种意见认为这一组诗是作于元丰二年(1079),毕竟诗歌正文中没有出现以后的纪年,且第一首的末句“共赛元丰第一秋”在嘉靖本《王荆文公诗笺注》亦作“共赛元丰第二秋”,第三首的“湖海元丰岁又登”也可以理解为是元丰二年。这种意见的代表是刘逸生执笔的《宋诗鉴赏辞典》此诗条目,参见缪钺主编《宋诗鉴赏辞典》,上海辞书出版社1987年版,第235-236 页。笔者认为,尽管第二种意见亦有道理,但就“歌元丰”的题目和“遥和丰年击壤音”等内容来看,这组诗的最终完成应该与前后《元丰行》在同一时期,还是以元丰五年为宜。

④ 《四六话》卷七:“元丰末,刘谊以论常平不便,罢提举官,勒停。游金陵,以启投王荆公,令其再起,稍更新法之不便于民者。荆公答以启,略曰:‘起于不得已,盖将有行;老而无能为,云胡不止?’”参见余祖坤编《历代文话续编》,凤凰出版社2013年版,第277 页。刘成国根据《续资治通鉴长编》所载刘谊行实,考证出此事当发生在元丰五年(1082),参见《王安石年谱长编》,第2089 页。

⑤ 李华瑞先生书中表格的统计依据是传世文献,因此,严格而言,表1所反映的是“当时的人提及灾害的频率”,而未必是“灾害发生的真实频率”。在熙宁变法期间,保守派将灾异论作为攻击新法的工具,故而在各类文书中频频提及灾害,这就给人留下了当时灾害频发的印象,也反映在表1的数据中。其实当时被保守派抓住大做文章的自然灾害很多都并不严重,如果没有新旧党争的背景,这些灾害未必会得到朝野上下的关注,也不会留在历史文献中而为后人所知。换言之,存在着这样一种可能,即熙宁年间自然灾害的发生情况并没有那么严峻,只是由于保守派热衷于渲染灾异论、频频提及各种自然灾害才给人(包括当时人和后人)留下了其时灾害频发的印象。

⑥ 学界有关“三不足”的讨论参看邓广铭《北宋政治改革家王安石》,人民出版社1997年版,第90-92 页;黄复山《王安石“三不足”说考辩》,《汉学研究》,1993年第1 期;林天蔚《为王安石辩诬二事》,林天蔚《宋代史事质疑》,台湾商务印书馆1987年版;王宇《王安石“天变不足畏”新论》,《浙江社会科学》2002年第5 期。

⑦ 熙宁三年春,神宗向王安石提及朝野上下流行的“三不足”之说,王安石辩解道:“然人言固有不足恤者,苟当于理义,则人言何足恤!故《传》称:礼义不愆,何恤于人言?郑庄公以人之多言亦足畏矣。故小不忍致大乱,乃诗人所刺,则以人言为不足恤,未过也。至于祖宗之法不足守,则固当如此。且仁宗在位四十年,凡数次修敕,若法一定,子孙当世世守之,则祖宗何故屡自变改?今议者以为祖宗之法皆可守,然祖宗用人皆不以次。”唯独未直接反驳“天变不足惧”。参见杨仲良撰,李之亮校点《皇宋通鉴长编纪事本末》卷五 九《王安石事迹(上)》,黑龙江人民出版社2006年版,第 1047 页。

⑧ 有关唐宋时期当食不食、阴云不见是否是祥瑞的争论参见陈侃理《儒学、术数与政治——灾异的政治文化史》,第210- 258 页。

⑨ 陈侃理据《文献通考·象纬考》统计,“神宗一朝共有9 次日食记载,其中阴云不见、当食不食或食不及分者竟有7 次,占了绝大多数,比率较真宗、仁宗朝的约30%大幅度提高,也是宋代历朝的顶点。”参见陈侃理《儒学、术数与政治——灾异的政治文化史》,第236 页。

⑩ 此事见载于《石林诗话》《墨庄漫录》和《东轩笔录》。参见叶梦得《石林诗话》,何文焕辑《历代诗话》,中华书局2004年版,第422 页;张邦基撰,孔凡礼点校《墨庄漫录》卷九“罗汉兴雨”,中华书局2002年版,第248- 249 页;魏泰 撰,李裕民点校《东轩笔录》卷四,中华书局1983年版,第45 页。