儒家核心价值的普世性及治理儒学的提出

——兼论治理儒学对公共管理学的意义

2020-05-06刘太刚

刘太刚

(中国人民大学公共管理学院,北京,100872)

以儒家思想为主体的传统文化是中华民族血脉里的文化基因,深刻地影响着中国人的认知和行为,也形塑着中国两千多年来的治理思维和治理活动。儒家核心价值是否具有普世性?儒学如何才能实现现代化?这两个问题关系到中国传统文化能否融入现代治理体系,从而使传统文化的精粹穿越时空、历久弥新。

一、儒家核心价值:仁、义、智

(一)衡量儒家核心价值的两条标准

儒家核心价值,实际上也就是儒家的一以贯之之道。这其中包含两个标准:一是时间标准,即核心价值能够贯穿儒家的各个时期,从古到今,恒久不易;据此,只适用于某一时段的价值不是核心价值。二是层次标准,核心价值一定是“道”的层面的提炼,而不是“术”的层面的归纳;道的层面的价值,统帅着其他价值,据此,同时符合这两条标准的儒家核心价值的提炼,唯有仁、义、智。

(二)“仁”是儒家的核心价值

儒学由孔子所创立,儒家的核心价值在孔子的言行中有所反映。就孔子的推崇程度而言,“仁”是儒家的核心价值之一。

1.孔子的高频使用

在反映孔子思想和记载孔子言行的主要著作《论语》中,有109 处提及“仁”字。可以说,论语20篇,平均每篇有5 次以上提及“仁”字。在涉及儒家价值的词语中,只有礼字能与仁字的使用频率相仿。同样,在《孔子家语》中,“仁”也是高频词。

2.“仁”为五常之首

儒家思想所倡导的主要价值,被尊奉为五常的仁、义、礼、智、信无疑是最经典的概括。《三字经》云:“曰仁义,礼智信。此五常,不容紊。”仁为“五常”之首,足见其核心地位。

3.“仁”为儒家价值丛的核心

关于儒家价值丛,主要有六组:仁、义、礼、智、信等“五常”是一组;恭、宽、信、敏、惠是一组;温、良、恭、俭、让是另一组;智、仁、勇(三达德);礼、义、廉、耻(四端);忠、孝(二德)属于另外三组。剔除其中的重复,总计18 种价值,即:仁、义、礼、智、信、恭、宽、敏、惠、温、良、俭、让、勇、廉、耻、忠、孝。其中,“五常”是这些价值的核心,因为与“五常”相比,其他四组价值要么概括不全,要么具有明显的形式性或工具性,这也正是“五常”之所以为“五常”的原因。而在“五常”之中,仁又为“五常”之首。所以“仁”是核心的核心,是整个儒家思想价值丛的核心。

4.“儒学即是仁学”[1]

“儒家的全部学说的根子,就扎在这使人成为人的亲亲而人——仁里”[2],足见“仁”在儒家价值词汇中的核心地位。

(三)“义”也是儒家思想的核心价值

1.“义”是孟子最看重的价值

尽管孔子有时也会提到“义”,但真正确立“义”核心价值地位的却是孟子。虽然孟子不是儒家学派的创始人,而且与作为儒家学派创始人的孔子还相隔数辈,但孔孟都是古典儒学的代表性人物。孔子被尊为“圣人”,孟子被尊为“亚圣”,儒家学说被称作“孔孟之道”,都使在《孟子》中的高频出现的“义”有资格与“仁”一道成为儒家思想的核心价值。

对于孟子在儒家道统传承中的特殊地位,朱熹在《孟子序说》中引述了另一位大儒程子对孟子的评价:“程子又曰;‘孟子有功于圣门,不可胜言,仲尼只说一个仁字,孟子开口便说仁义。仲尼只说一个志,孟子便说许多养气出来。只此二字,其功甚多。’”[3](3)朱熹在上文中还引述韩愈对孟子的评价:“自孔子没,独孟轲氏之传得其宗。故求观圣人之道者,必自孟子始。”[3](2)

2.仁、义相通,互为表里

孟子之所以极为看重义,是因为仁、义相通。所以孟子常常把仁和义连用,称仁义。仁义之所以常常连用,是因为仁与义之间密不可分的逻辑关系。

对于仁与义的逻辑关系,孟子这样说:“居恶在?仁是也;路恶在?义是也。居仁由义,大人之事备矣。”[4](241)换句话说:仁是内心的坚守,义是行动的准则。再引申说,仁是义的方向,义是达仁的途径;无仁无以称义,无义无以达仁。正因如此,仁与义相互支撑,共同成为儒家思想的核心价值。

(四)“智”也是儒家思想的核心价值

在孔孟等儒家先贤看来,“智”是指人的认识能力和科学理性精神(聪明)的体现。孔子说“智者不惑”“好学近乎智”,孟子说“是非之心,智之端也”,都是从人的认识能力上来理解智。这种对智的理解也符合当时人们对智的通常理解——今人所说的智商,即取此义。

智之所以是仁义之外的另一种儒家核心价值,主要是基于以下几点。

1.智被儒家先贤提到了“三达德”“四端”“五常”的高度

孔子和孟子都非常重视智。在《论语》中,孔子多次提到智(知),并提出:“知(同智)者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”[5](134)孔子甚至将智、仁、勇并称为“三达德”:“智仁勇三者,天下之达德也”,“好学近乎智,力行近乎仁,知耻近乎勇。知斯三者,则知所以修身;知所以修身,则知所以治人;知所以治人,则能成天下国家者矣。”[6]

孟子将智与仁义礼提到了人之“四端”的高度,认为:“无恻隐之心非人也,无羞恶之心非人也,无辞让之心非人也,无是非之心非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。”[4](75)

孔孟等儒家先贤把“智”提到了“三达德”“四端”“五常”的高度,足见“智”在儒家思想价值丛中的地位。

2.“智”作为一种独立的价值追求,与仁义有不同的指向

如前所述,“智”主要是指人的认识能力,是人的科学理性精神的体现。《论语》记载:“樊迟问仁。子曰:‘爱人’。问知(同智)。子曰:‘知人’。”[5](184)也就是说,仁者爱人,智者知人。仁与智各有所指,而且其功能也不同。对此,孔子还说过:“知(同智)及之,仁不能守之,虽得之,必失之。”[5](237)

实际上,孔子说“智者不惑”、孟子说“是非之心,智之端也”,都是从对客观世界的认识能力上来理解“智”。从这种角度来看,“智”是不同于仁义的一种单独的价值追求,从直观表象上看,智者未必仁义,仁义者未必智。可以说,“智”与仁义各有所指。

3.“智”是仁义之源,仁义具有内在的协调性,共同构成儒家价值丛的核心三角

实际上,孔子首创的儒家学说,完全是“格物致知”所反映出来的科学理性精神的体现,是“祖述尧舜、宪章文武”[7](129)的经验性的理论总结。在孔子看来,行仁或施仁政,是最明智的为人处世之道和治国理政之道,所以他说:“里仁为美。择不处仁,焉得智?”“不仁者不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,知者利仁。”[5](42)而孟子则做了进一步的阐发:“孔子曰:‘里仁为美。择不处仁,焉得智?’夫仁,天之尊爵也,人之安宅也,莫之御而不仁,是不智也。”[4](76)孟子还说:“仁之实,事亲是也;义之实,从兄是也;智之实,知斯二者弗去是也。”[4](143)显然,孔孟二圣的这种“悖仁义则不智”的观点,实际上也意味着“行仁义为智”或“智必行仁义”。

特别需要指出的是,“智”在儒家价值丛中的地位一直没有受到足够的重视,甚至还人为地被轻贱。这从汉儒张禹、郑玄将《齐论》(齐论语)中的《知道》(知通智)篇剔除于《论语》定本的事实中可见一斑[8]。谈起儒家的核心价值,人们总是想起仁义,甚至认为儒学就是仁学或仁义之学。在笔者看来,儒学固然是仁义之学,但儒学更是智学,是社会领域的科学理性之学——儒家的仁义来源于智、仁义本身就是人在处理人际关系及社会治理问题方面智的选择。总括说,仁是智之果,义是仁之智,仁义源于智。

(五)仁、义、智之外的其他儒家思想的价值不能称为核心价值

在孔孟的“三达德”和“四端”“五常”中,除了仁、义、智之外,礼、信、勇都不能称作儒家思想的核心价值,分述如下:

1.“礼”不能作为儒家的核心价值

尽管孔子对“礼”的重视和强调并不亚于对“仁”的强调,但从价值逻辑的角度考虑,“礼”既不在仁义之上,也不能与并列。相反,礼应服务于仁义,只是仁义的手段或工具。在孔子看来,礼的本质是敬——“礼者,敬而已矣。”[9](259)尽管孔子说“安上治民,莫善于礼。”[9](259)还说:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉!”[5](169)但用今天的话说,礼和其背后的敬都只是手段或程序正义,而仁、义才是其所应服务或保障的目的或实质正义。正因如此,孔子才会发出这样的反问:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”[5](27)换言之,礼乐刑政都只是工具价值或工具理性,作为核心价值的仁、义、智则是目的价值或价值理性。

2.“信”不能作为儒家的核心价值

尽管孔子说过“人而无信,不知其可也。”[5](24)“自古皆有死,民无信不立。”[5](173),但不顾仁、义的“信”,却一直不被孔孟所赞许。孔子明确地说:“言必信,行必果,硁硁然小人哉!”[5](194)孟子则从另一面来说:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。”[4](148)孔孟二圣这样的论断,无疑表明:信与仁、义并不是同一层面的价值,为仁、义可以舍信;不顾仁、义而一味地守信,是小人行径,而非大人所为。在仁、义与信相冲突时的这种取舍,突出体现了仁、义的核心价值地位及“信”的非核心地位。

3.“勇”不能作为儒家的核心价值

“勇”是指一种在利益上能够自我牺牲的态度和价值取向。“勇”作为一种品德,一直为儒家思想所赞许。不过,“勇”固然可嘉可赞,但还上升不到儒家思想的核心价值的层面。因为,一方面,“勇”是仁、义的衍生价值,也就是比仁、义低一个层次的价值。有仁、义就有勇。孔子说“见义不为,无勇也”[5](25),这种见义不为,实际上就是不义。所以这句话实际上是说,义必生勇,勇为仁、义的衍生价值。对此,孟子在论述文王武王之勇时(见下文),表述得更为清晰。

另一方面,儒家要求“勇”必须符合仁、义,悖离仁、义之勇不仅不被儒家所倡导,反而被儒家所谴责。孟子面对齐宣王以“勇”来逃避行仁、义的做法所给予的反驳,就体现出儒家对符合仁、义的文王武王之勇的赞誉和对匹夫之勇的鄙视。

王请无好小勇。夫抚剑疾视曰,“彼恶敢当我哉”!此匹夫之勇,敌一人者也。王请大之!

《诗》云:“王赫斯怒,爰整其旅,以遏徂莒,以笃周祜,以对于天下。”此文王之勇也。文王一怒而安天下之民。

《书》曰:“天降下民,作之君,作之师。惟曰其助上帝,宠之四方。有罪无罪,惟我在,天下曷敢有越厥志?’一人横行于天下,武王耻之。此武王之勇也。而武王亦一怒而安天下之民。今王亦一怒而安天下之民,民惟恐王之不好勇也。”[4](46)

此外,既然位列“三达德”“四端”“五常”中的礼、信、勇都不能作为儒家核心价值,其他儒家价值如忠、孝、悌、廉、耻、恭、宽、敏、惠、温、良、俭、让、恕等更不能称作儒家核心价值了。限于篇幅,本文仅选取忠、孝、悌三种价值作论证。

第一,“忠”不能作为儒家的核心价值。儒家思想固然倡导忠(诚),但儒家所倡导的忠本质上是忠于仁、义,即把忠作为仁义的衍生价值或次级价值。这种价值排序在孟子回答齐宣王的“臣弑其君可乎”之问中表现得淋漓尽致。

齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“臣弑其君,可乎?”曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残,残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”[4](53−54)

第二,“孝悌”不能作为儒家的核心价值。儒家固然倡导“孝悌”,但儒家思想所倡导的“孝悌”本质上也是仁义——向父母长辈及同辈长者行仁义,这也意味着孝悌是仁、义的衍生价值或次级价值,即孝悌是服务于仁义的工具价值。孔子云:“教民亲爱,莫善于孝。教民礼顺,莫善于悌。移风易俗,莫善于乐。安上治民,莫善于礼。”[9](259)也就是说,“孝悌”分别是服务于“教民亲爱”(仁)和“教民礼顺”(义)的工具价值,与礼乐同属于同一个价值层次,而不属于仁、义、智一个层次的儒家核心价值。

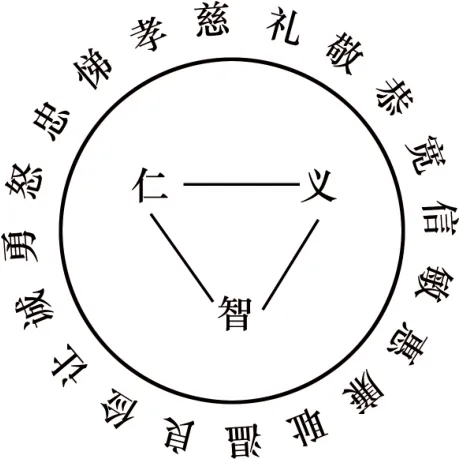

为直观起见,儒家核心价值仁、义、智的相互关系及其在儒家价值丛中的核心地位,如图1所示。

图1 儒家核心价值及次级价值

二、儒家核心价值普世性的义理推演与实践验证

普世价值(universal value)是指全人类共同推崇的价值观念,也可称为“普适价值”。普世价值的实质,就在于其能够被所有人群奉为主流价值,即能够超越所有区分人群的标志或边界——群际藩篱,如文化、宗教、民族、种族、阶层、代际(时间)、地域(空间)等樊篱。而儒家的核心价值——仁、义、智,就具有这种超越文化、宗教、民族、种族、阶层、代际、地域等种种群际藩篱的普世价值的属性①。

(一)儒家核心价值普世性的义理推演

1.儒家思想核心价值的内涵

如前所述,儒家核心价值是仁、义与智。其内涵分述如下:

(1)“仁”“义”的内涵。

孔子在不同的场合对“仁”有不同的说法。其中,最接近仁的本质内涵的说法是在樊迟问仁时孔子所答的“爱人”[5](181),即所谓的仁者爱人。这种爱人,最低要求是无恶于人,即不做损人之事,如孔子所说:“苟志于仁矣,无恶也。”[5](43)而积极方面的要求则是助人利人、推己及人,如子贡所说:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”[5](87)

对于“义”的内涵,孔孟等儒家先贤在不同语境下的解释也有所不同。其中,最接近义的本质内涵的解释是“义者,宜也。”[7](59)《说文》段注:“义之本训谓礼容各得其宜。”[10]也就是说,作为一种行为准则,“义”是指行为是否适当合理的标准或尺度。正如唐代的韩愈在《原道》中所说:“博爱之谓仁,行而宜之之谓义。”[11]

这样,仁义的内涵,简言之,就是适宜的利他。按照需求溢出理论②,这种适宜的利他正是公共性的本质和公共性的实现路径——循义利他(即依据需求价值或需求正义实现利他)的体现[12−13]。因此,凝练为一种价值,仁义也就是今人所谓的公共性。

(2)“智”的内涵。

如前所述,智主要是指人的认识能力,也就是指人对客观规律和客观现实的认识和把握能力。换言之,智是人的科学理性精神的体现。例如,樊迟问知 (同智)。子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知 矣。”[5](83)在两千多年的古代社会里,这种敬鬼神而远之的态度,无疑是那个年代非常可贵的科学理性精神的体现。

(3)儒家核心价值与西方普世价值的相通性。

如前所述,仁义就是今人所谓的公共性,智就是科学理性。这样,儒家的核心价值(仁义智)与西方世界所谓的普世价值(公共性与科学理性)在实质上是相通的。在儒家价值与西方价值的相通性方面,前人早有过精彩的论证。例如康有为在《孟子微》总论中就论证了儒家核心价值(仁义所推导的贵民思想)与西方普世价值(民主)之间的相通性:

孟子立民主之制、太平法也。盖国之为国,聚民而成之,天生民而利乐之。民聚则谋公共安全之事,故一切礼乐政法皆以为民也。但民事众多,不能人人自为公共之事,必公举人任之。所谓君者,代众民任此公共保全安乐之事。为众民之所公举,即为众民之所公用。民者如店肆之东人,君者乃聘雇之司理人耳。民为主而君为客,民为主而君为仆,故民贵而君贱易明也。众民所归,乃举为民主。如美、法之总统得任群官,群官得任庶僚。所谓得乎丘民为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫也。今法、美、瑞士及南美各国皆行之,近于大同之世,天下为公,选贤与能也。孟子早已发明之。[14]

2.从人类的进化路径看儒家核心价值的普世性:从智商强化到群商强化

在需求溢出理论看来,人类在物种的生存竞争中之所以能成为超级赢家,一方面是缘于大脑进化所导致的人类个体智商的提高,另一方面则是缘于大脑进化所导致的人类个体群商的提高,即智商强化和群商强化[15]。在此,需求溢出理论所定义的群商,不是指群体的智商,而是指人类个体合群、乐群、利群、用群的意识和智慧。而智商和群商又相互促进:智商的强化,让人类个体更加意识到靠群体的力量完全能够弥补人类的肢体牙齿等器官进化不足所导致的生存竞争中的劣势,从而更加意识到人类间合作互助的重要性,由此促进了人类群商的强化;而群商的强化,使人类间合作的范围越来越广、分工越来越细、知识生产力越来越强,从而导致人类大脑中的知识存储急速扩容、逻辑推理能力显著提升,由此促进了人类智商的强化。智商和群商的相互促进及其为人类获得的生存竞争优势,更加强化了人类在进化上的路径依赖——进化大脑而取得生存竞争优势。

这样,在人类高度依赖大脑进化而取得竞争优势的生物学规律支配下,智商和群商就成为衡量人类个体是否符合这种生物学客观规律的两个维度。显然,智商强化的进化路径必然使全人类都把“智”作为共同的价值追求,而反智者则会被社会主流淘汰;群商强化的进化路径则使合作互助成为全人类的主流,而合作互助的前提是人的适宜利他,这样群商强化的进化路径必然使全人类都把适宜的利他(也就是仁义)作为共同的价值追求,而背道而驰者则会被社会主流淘汰。其结果正如严复在评论赫胥黎的天演论(进化论)时所说:“人之由散入群,原为安利,其始正与禽兽下生等耳,初非由感通而立也。夫既以群为安利,则天演之事,将使能群者存,不群者灭,善群者存,不善群者灭。”[16](41)

也就是说,在人类进化的客观规律的支配下,人类社会的发展,一方面是人的智商不断强化的过程,在此过程中,无论何种族群的人,都会把“智”所代表的科学理性精神作为一种价值追求,从而使“智”成为一种全人类的普世价值;另一方面,也是人的群商不断强化的过程,而群商强化的本质是人的适宜的利他精神(包括利他意识和利他能力)的增强,如前所述,这种适宜的利他精神就是仁义的内涵。这样,在群商强化的过程中,主流社会也就会把适宜的利他精神作为共同追求的价值,这也就意味着把仁义作为全人类的普世价值。

(二)儒家核心价值普世性的实践验证

从实践证据的角度看,一种价值是否普世,要看其是否跨越了人类的群际藩篱,包括人类群际的同代藩篱和代际藩篱——前者是指同世代人群间的种种藩篱,如国籍、地域、文化、宗教、肤色、语言、民族等等;而后者则是指人类不同世代人群之间的时间藩篱。

1.跨越众多横向藩篱的儒家思想的核心价值

儒家学说是两千多年前中国春秋时期的鲁国人孔子所创立的思想体系。到西汉武帝采取“罢黜百家,独尊儒术”之后,儒家学说开始成为全中国各个民族、各个阶层共同尊奉的主流意识形态。此后,无论是蒙古人还是满族人入主中原,均尊奉儒家学说为主流意识形态。而且,朝鲜、日本、越南、蒙古也都深受儒家文化的影响,儒家核心价值同样被这些国家所接受。这些都是儒家核心价值超越阶层、国家、地域、民族、文化等诸多横向藩篱的实践证据。

儒家核心价值跨越众多横向藩篱的实践证据不仅来自儒家文化圈的实践,而且也来自当今文明国家对适宜的利他和科学理性的推崇,因为这种利他精神和科学理性正是儒家核心价值(仁义与智)的本质内涵。

2.跨越代际纵向藩篱的儒家核心价值

人群的代际藩篱实际上是指人群的时间间隔,类似于代沟。跨越代际纵向藩篱意味着超越时间跨度,经得起时间检验。在此方面,儒家思想的核心价值的优越性表现得尤其突出。

儒家思想体系初成于2 500年前的中国东周时期。约500年后被汉武帝奉为独尊之正统,其后近2 000年里一直是中国这个多民族国家的主流意识形态。清朝灭亡之后,在西方文明席卷中国的大背景下,虽然经历了民国初年以“打倒孔家店”为口号的新文化运动的冲击以及新中国“破四旧”“文化大革命”“批林批孔”等政治运动的冲击,儒家思想却从未被彻底铲除,从近年来民间的国学热到国家最高领导人对儒家思想的肯定,表明儒学又开始得到中国官方和民间的青睐。可以说,2 500 多年历经种种劫难却生生不息的儒家思想传承的历史,足以作为儒家思想的核心价值跨越代际藩篱有力的实践证据。

尤其值得注意的是,从儒家核心价值与西方普世价值相通的角度看,公共和理性价值在近现代西方大行其道,既是儒家核心价值超越同代藩篱的实践证据,也是儒家核心价值超越人类代际藩篱的实践证据。

三、当代儒学的不同取向与治理儒学的提出

(一)当代儒学的不同取向:心性儒学、政治儒学、社会儒学、生活儒学

自儒家学说伴随着清朝的覆亡而走下制度神坛之后,当代儒学便走上了一条制度儒学式微、心性儒学独大的新儒家之路。在新中国建立后,随着政治气氛的变化,大陆儒学很快进入蛰伏期,以至于新儒家的扛鼎之人基本都身居海外,形成了儒家道统乘桴出海的现象。

改革开放后,儒学在中国大陆开始复兴,尤其是进入21世纪之后,新儒学的传道者从传统的史哲圈里突围而出,出现了一些拥有多元学科背景的大陆新儒家或儒学传播者。例如,蒋庆是法学背景、盛洪是经济学背景、康晓光是理工科背景、于丹是新闻传播学背景。大陆关于儒学的研究取向也呈现出多元化,出现了政治儒学、社会儒学、生活儒学等若干不同取向的研究进路。

1.心性儒学

所谓心性儒学,通常指师承熊十力等当代学者,以牟宗三、唐君毅为力倡者,特别注重阐发儒学心性论的儒学研究取向,通常被称为当代新儒学。

用蒋庆的话说:“当代新儒学可以概括地称为生命儒学或心性儒学,这是因为当代新儒学所关注的对象主要是生命与心性,用哲学上的术语来说,就是个人的存在、形上的本体和以生命心性为归依的抽象的历史文化。这从唐君毅的代表作《生命存在与心灵境界》、牟宗三的代表作《心体与性体》《政道与治道》等新儒学的经典著作中都可以看到。”[17]

实际上,无论是先秦子思、孟子的思孟学派,还是宋代二程、朱熹的程朱理学,抑或明代王阳明明确提出的心学,都有鲜明的心性儒学的色彩。

2.政治儒学

政治儒学是蒋庆在批判当代新儒家的心性儒学的基础上所提出的一种儒学取向。蒋庆认为,当代新儒家所倡导的心性儒学的生命与心性有四个方面的极端化倾向:极端的个人化倾向、极端的形上化倾向、极端的内在化倾向、极端的超越化倾向等。而相比于心性儒学,承袭春秋公羊学传统的政治儒学则有九个特征:①政治儒学是较能体现儒学本意的经学;②政治儒学是关注社会的儒学;③政治儒学是关注现实的儒学;④政治儒学是主张性恶的儒学;⑤政治儒学是用制度批判人性与政治的儒学;⑥政治儒学是关注当下历史的儒学;⑦政治儒学是重视政治实践的儒学;⑧政治儒学是标出儒家政治理想的儒学;⑨政治儒学是能开出新外王的儒学[17]。

显然,政治儒学是一种更关注政治制度、政治实践和政治目标的儒学。

3.社会儒学

韩星先生认为,关于“社会儒学”的概念,大概最早是武汉大学李维武先生在《儒学生存形态的历史形成与未来转化》一文中提出的,他认为儒学在先秦至20世纪的发展中,形成了人生儒学、社会儒学、政治儒学、形上儒学、考据儒学、文化儒学等不同的生存形态[18]。“社会儒学”是指儒家的礼学——“礼学实际上是一种社会儒学,所考虑的就是通过礼乐文化建立一套完备的人与人的社会关系……这种社会儒学,是以儒学的人生哲学为指导和核心的,但它又包含着比人生儒学更为广泛的内容,涉及中国人的生活世界的诸多层面,儒学与中国人的生活世界的联系也由此而更为广泛”[19]。

与李维武先生的社会儒学观不同,韩星是在心性儒学、政治儒学的对照中提出社会儒学的,认为“心性儒学、政治儒学与社会儒学在博大精深的儒学体系中构成一种三元合和关系”,社会儒学的“基本的含义不外强调儒学要发挥其应有的社会功能、作用和影响”。社会儒学是面向大众的,以日常伦理为基本构成,也可以称为“大众儒学”“民间儒学”“草根儒学”“世俗化的儒家伦理”等,并通过梳理历史上儒学的社会教化来彰显社会儒学的主体性实践特征[18]。

谢晓东则认为,“社会儒学是一种后共同体时代的,以市民社会为基本立足点的,以非政治化为基本特征的,以人伦日用为基本关注点的儒学形态。简单地说,社会儒学是以社会为存在和发展途径的现代儒学形态”。[20]

总括而言,社会儒学的视角与下文第二种生活儒学(贴近真实生活的生活儒学,即生活的儒学)的视角颇为相近。

4.生活儒学

尽管生活儒学因黄玉顺先生的大力倡导而闻世,但学界和社会上对生活儒学却有两种不同的理解。

(1)偏形而上的生活儒学。

此种对生活儒学的理解为黄玉顺先生所特别倡导:“‘生活儒学’有别于‘生活的儒学’,并不是说要将现成既有的儒学‘生活化’地运用到实际生活当中去(这一点恰恰是许多不熟悉生活儒学的人对其望文生义的误解),而是说在重建儒学即建构儒学的一种当代思想理论形态时,在观念系统中将‘生活’视为大本大源的‘存在’——生活即是存在,生活之外别无存在。”[21]“生活儒学在总体的致思进路上,是在与现象学——胡塞尔 (E.Husserl)、舍勒 (M .Scheler)、尤其是海德格尔 (M .Heiddeger)——的平等对话中展开的。这种对话既非‘以西说中’,也非‘以中说西’,因为按照生活儒学的想法,任何现成地摆在那里的‘中’ (如所谓‘中国哲学’)或者‘西’ (如所谓‘西方哲学’)都是子虚乌有的东西。这种对话实质上是我们自己的生活的展开,亦即生活本身的一种显示形态。”[22]

在笔者看来,这种带有明显的西方哲学色彩(尤其是海德格尔色彩)的生活儒学,更恰当的称谓似应是“存在儒学”。宋大琦先生称其为“目前海内外最为‘晦涩’的一个儒学流派”[23]。其基本体系是“生活—形而上学—形而下学”。

(2)贴近真实生活的生活儒学。

这种儒学也就是黄玉顺先生所说的“生活的儒学”——“将现成既有的儒学‘生活化’地运用到实际生活当中去”。这种生活儒学的视角与社会儒学非常近似。龚鹏程先生主张,“现今应将‘生命的儒学’转向‘生活的儒学’。扩大儒学的实践性,由道德实践及于生活实践、社会实践;除了讲德行美之外,还要讲生活美、社会人文风俗美。修六礼 、齐八政 、养耆老而恤孤独、恢复古儒家治平之学,让儒学从社会生活中全面活起来,而非仅一二人慎独于荒斋老屋之间,自尽其心、自知其性而自谓能上达于天地。”[24]李承贵先生认为,儒学主要属于生活类型的学问,儒学的风格也是极生活化的,儒学的最高追求是生活。“儒学的所有政治主张、政治策略都不是以政治本身为目的,而是以生活的富足、以生活的提升为目的的。所以,儒学的最高追求是使理想生活化,使生活理 想化。”[25]

在笔者看来,对儒学有不同取向的研究进路并不奇怪,各家之说都有其合理性。其道理正如许纪霖所说:“儒家的修齐治平,既是一个不可分割的整体,同时由于各代儒家分别突出其中的不同面向,呈现出政治儒学(西汉的董仲舒)、心性儒学(宋代的朱熹)和社会儒学(明代的王阳明)等多种取向。”[26]

(二)治理儒学的提出及其对公共管理学的意义

1.治理儒学的提出

儒学的核心价值是普世的,可以有不同的面向,笔者基于公共管理学的视角,在此提出一种新的儒学研究取向——治理儒学,即以防范和解决社会问题(或称社会事务、公共事务、公共问题)为研究进路的儒学。

须指明的是,尽管对治理概念的准确界定言人人殊,但其基本共识是超越国家的单一权力中心而对社会事务进行多中心多层次的处理。在此,笔者非常赞同王绍光先生对治理一词的看法——他反对以新自由主义的规范性含义来阐释治理,主张“回到英文‘governance’与中文‘治理’原本的含义,像亚里士多德或荀子那样使用这个名词。它指的是公共管理(包括治国理政)的方式、方法、途径、能力,而不是指任何特定的公共管理(治国理政)的方式、方法与途径,不是指市场化、私有化,不是指‘无需政府的治理’,不是指‘多一些治理,少一些统治’”。[27]换言之,治理就是公共管理,治理儒学就是公共管理取向的儒学,即公共管理儒学。

2.治理儒学的要点

治理儒学的基本要点如下:

第一,以解决社会问题(公共事务)为最终归依的儒学目的论。

第二,以仁、义、智为核心价值的儒家社会建构与制度安排论。

第三,以格致诚正(内圣)、修齐治平(外王)八条目为个人参与社会治理的技术路线论。

第四,在治国理政领域重义甚于重仁的义政论(有别于传统的仁政论)。

第五,强调儒家的治理思想与当代公共管理学理论的相互滋养与阐发:以儒家的治理思想滋养和完善当代公共管理学理论,并以公共管理学理论对儒家治道及其实现路径进行系统化的现代阐发。

3.治理儒学的适宜性

治理儒学之所以能够成立,是因为治理儒学的基本要点都源自儒家或契合儒家的逻辑,且能够适应现在和未来的社会治理需要。

第一,就儒学的最终目的而言,无论是以“祖述尧舜、宪章文武”来删定《尚书》、还是作《春秋》而让“乱臣贼子惧”,抑或把孝作为先王“以顺天下、民用和睦”的至德要道,都表明孔子创立儒学的最终目的是为了解决社会问题而实现天下大治。同时,社会问题是困扰人类的永恒问题,以解决社会问题为最终目的的儒学,在任何时候都符合人类社会的需要,永不过时。

第二,就社会建构与制度安排而言,无论是孔子所主张的以孝悌为核心的家庭伦理,还是孔孟所倡导的奉行德礼之治的仁政,实际上都以仁、义、智为核心价值的社会建构,是仁、义、智的逻辑推演。由于仁、义、智具有普世性,所以围绕仁、义、智来进行社会建构和制度安排的思路也同样具有普世性,能够超越各种群际藩篱。

第三,就个人参与社会治理的技术路线而言,儒家推崇内圣外王,即从内心到行为的治理路线。其中,达致内圣的步骤依次是格物—致知—诚意—正心,而达致外王的步骤则依次是修身—齐家—治国—平天下。前四步是人的思维和认知规律的体现,后四步是人在治理中的行为规律的体现,这种从内心思维到外在行为的先后次序,是个人参与社会治理的完整路线图,古今中外及未来,概莫能外。

第四,就义政论而言,其他取向的儒学都更看重孔子所重的“仁”,在治国理政方面均以仁政为圭臬;而相对于孔子所重的“仁”,治理儒学更看重孟子所重的“义”,在治国理政方面则倡导义政。义政与传统儒学主流所尊奉的仁政之间的差别不在于其最终的目标——无论仁政、义政都以儒家核心价值(仁义智)为归依,而在于其侧重点有所不同:首先,除了前面提到的仁政重仁、义政重义之外,仁政重理念、重公共性的导向,即重价值理性而轻工具理性;而义政则更重操作、更重实现公共性的具体路径,即更重保障价值理性的工具理性。其次,仁政更贴近中国传统,更多保留了古典儒学关于治国理政的观念和制度设计,更多体现出儒家所形塑的特殊性;而义政则更注重与现代西方社会的沟通,能更多借鉴了现代西方在实现儒家核心价值(公共性和科学理性背后的仁义智)方面的制度设计和具体路径,能更多体现出儒家核心价值的普世性。最后,义政比仁政更能适应现代社会更为普遍和激烈的利益冲突的社会治理现实——就直观感受而言,“仁”给人最直观的涵义是“仁者爱人”,这样仁政给人的直观意蕴就是“爱人之政”“仁慈之政”或“菩萨之政”(需求溢出理论称之为“输出利他性之政”)。在现代社会普遍存在利益冲突在的情况下,对利益冲突一方的“爱”,往往就是对利益冲突另一方的“害”,这在邻避效应的案例中表现得非常明显;而且,在现代社会,几乎所有的强调公共利益的治理情境都会伴随某些利益主体的利益受损,这样,容易让人产生误解的仁政(误解为仁政是只讲仁慈之政),在利益冲突普遍存在的现代社会就显得有些不合时宜。而“义”给人的直观涵义则是道义和为道义而做的牺牲,从而非常适合现代社会在需求冲突或零和博弈情境下进行社会治理的现实。由此,仅就上述三点而言,义政比仁政更能体现出治理儒学所追求的儒学现代化和儒学操作化的趋向。

第五,就儒家的治理思想与当代公共管理学理论的相互滋养与阐发而言,一方面,儒家的治理思想是中国数千年治理经验和教训的总结,对当代公共管理的理论和实践有宝贵的借鉴价值,当代公共管理的理论和实践需要从中吸取历史的经验和教训以应对当下和未来的挑战。另一方面,作为两千多年前诞生于中国本土的儒家思想学说,在近代面临来自西方现代化的严峻挑战,儒学现代化是儒家思想在未来得以传承和弘扬的必由之路,而对儒学治道及其实现路径进行系统化的现代阐发,是实现儒学现代化的应有之义。因此,儒家的治理思想与当代公共管理学理论的相互滋养与阐发,是儒学思想和当代公共管理学发展的共同需要。

四、结语:治理儒学对于公共管理学的意义

公共管理学是公共事务的治理之学,治理儒学对于公共管理学科的发展具有国内和国际两个层面的意义。

就国内层面而言,治理儒学能够为国内的公共管理学研究提供一种承续中国历史传统的理论视角和逻辑体系,有利于推动我国公共管理学的本土化,并增强公共管理学学科的自主性。

当下我国主流的公共管理学是在西方公共行政学基础上发展起来的年轻学科。其主要理论基本都来自西方,如美国的政治—行政二分理论、新公共行政理论、新公共管理理论及德国的科层制理论等。这样一种完全以西方理论为宗主国的学科表现出一种明显的殖民地学科的品性。这与我国三千年公共管理的历史传统形成了鲜明的反差。而儒学(从孔子到当代儒者)就是尧舜以降三千年中国公共管理实践经验的理论总结,因而治理儒学的提出,能够为国内的公共管理学研究提供一种承续中国历史传统的理论视角和逻辑体系,有利于推动我国公共管理学的本土化,从而有助于形成公共管理理论的中国话语。

另外,国内的主流公共管理学科一直没有发展出本学科的独特理论,其所运用的理论基本都来自政治学、经济学、管理学等学科,如民主理论、公共物品理论、公共选择理论等。从而导致我国公共管理学一直是一门缺乏自主性的学科。由于古典儒学的初心是以“治国平天下”为最高追求,可以说是传统中国的公共管理学,这样治理儒学的提出有助于提高当前我国公共管理学的学科自主性。

就国际层面而言,治理儒学源自中国历史传统,有助于促进中国公共管理学在国际学术交流中与西方进行平等对话,有助于改变中国公共管理学在国际上的尾随形象,从而为世界公共管理学做出中国贡献。

由于我国当代的主流公共管理学一直追随西方理论,其在公共管理学界的国际交流基本都是运用西方理论解释中国实践,对世界公共管理学鲜有理论贡献,也鲜有能体现中国悠久历史传统的本土视角和本土声音,自然也难言与西方公共管理学界的平等对话。这种境况与中国拥有三千年社会治理的历史传统颇不相称。这样,承续三千年历史传统的、具有鲜明本土特色的治理儒学,有助于改变我国公共管理学在国际公共管理学界的这种窘境。

注释:

① 2011年11月5日在复旦大学召开了一次关于儒家与普世价值的研讨会。与会者“理直气壮地把儒家的价值观拿出来与西方的价值观等量齐观,并毫不讳言儒家价值观的优质性与历史合理性”,并提出:“中国作为一个大国,一个有着悠久历史文明的大国,不能没有自己的普世价值”(曾亦)。“站在儒学立场上,我们应该首先考虑人之为人的普世价值”(唐文明)。“普世价值是人类与动物根本区别开的那种东西”(郝兆宽)。(曾亦、郭晓冬.何谓普世?谁之价值——当代儒家论普世价值(增补本)[M].上海:华东师范大学出版社,2014.)与该研讨会更强调普世价值的本国独特性及人与动物的相别性的基调略有不同,笔者更看重普世价值在全人类中的相通性,更注重对普世价值的独特表达(传统的地域性表达)背后的普世义理的阐发,因为正是这种无问东西的相通性和普世义理的存在,才能使一国独特的价值表达能够为他国所接受和认可,也才能为中国在国外设孔子学院进行文化推广及倡导建立人类命运共同体提供义理合法性。

② 需求溢出理论是笔者提出的以儒家的核心价值(仁义智)和治理之道(居仁由义)为价值基础和核心逻辑的公共管理学理论。需求溢出理论所称的需求溢出,是指需求主体的需求超出其主体自身的满足能力的状态。换个角度说,溢出的需求是指需求主体自身无力满足的需求。需求溢出理论的核心要旨是,公共管理或社会治理的基本逻辑是循义利他,即根据需求价值或需求正义解决人的需求溢出,也就是孟子所谓的“居仁由义”。有关需求溢出理论的逻辑体系、主要观点及其应用,参见笔者2011年以来发表的近三十篇有关需求溢出理论的文章。