钢框架—中心支撑结构中支撑弹塑性分析

2020-05-05马昕

马 昕

(上海天华建筑设计有限公司,上海 200235)

1 钢框架支撑结构介绍

钢框架—支撑结构是在钢框架结构的基础上,通过在部分框架柱之间布置支撑来提高结构承载力及侧向刚度。支撑与框架体系共同作用形成双重抗侧力结构体系,不但为结构在正常受力情况下提供了一定的刚度,而且为结构在水平地震作用及较大风荷载作用下,提供了多道受力防线,形成了较理想的破坏机制[1]。

支撑的类型共有三种,包括:中心支撑、偏心支撑、耗能支撑,本文的工程实例采用了中心支撑。

2 支撑屈曲情况介绍

钢框架支撑体系中,支撑为轴心受力构件,在轴心受压的情况下,常会发生弯曲失稳,故在工程设计中,支撑的截面大小通常由稳定应力控制。在软件计算中,通常会对强度和稳定同时进行应力分析,确保支撑的安全性。

3 弹塑性分析介绍

3.1 规范中关于弹塑性分析的相关规定

根据《建筑抗震设计规范》5.5.2条规定,结合《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》,本工程具有楼板局部不连续,竖向收进、转换,平面扭转不规则三项不规则项,属于特别不规则的高层建筑,需进行特别不规则论证,故根据规范应进行弹塑性分析[2,3]。

弹塑性分析方法分为静力弹塑性分析和弹塑性时程分析两种,本工程案例采用静力弹塑性方法进行分析。

3.2 静力弹塑性分析

静力弹塑性分析又被称为Pushover分析,是基于性能的抗震设计中最具代表性的分析方法。

其步骤是先按照规范要求进行抗震分析和构件设计,然后通过Pushover分析获得结构的极限承载力,最后通过非线性位移结果评价结构是否满足目标性能要求。

4 钢框架支撑结构案例分析

4.1 工程介绍

工程位于上海市,抗震设防类别为标准设防(丙类)。场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第二组,建筑场地类别为Ⅳ类,场地特征周期为0.9 s,多遇地震下结构的阻尼比为0.03,地下室层数为2层。

主楼总层数为22层,总高度为100 m,结构形式为钢管混凝土框架柱—中心支撑,钢管混凝土柱抗震等级为二级,钢框架梁及钢支撑抗震等级为三级,楼板采用钢筋桁架楼承板,本工程嵌固于地下室顶板。

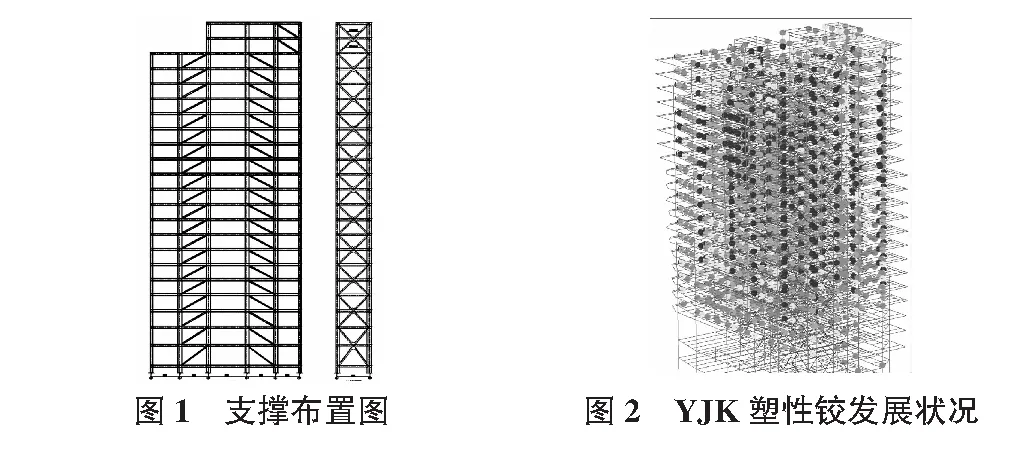

本工程为中心支撑的结构,支撑的布置形式见图1,在小震作用下,支撑是由稳定应力控制的。

4.2 静力弹塑性分析

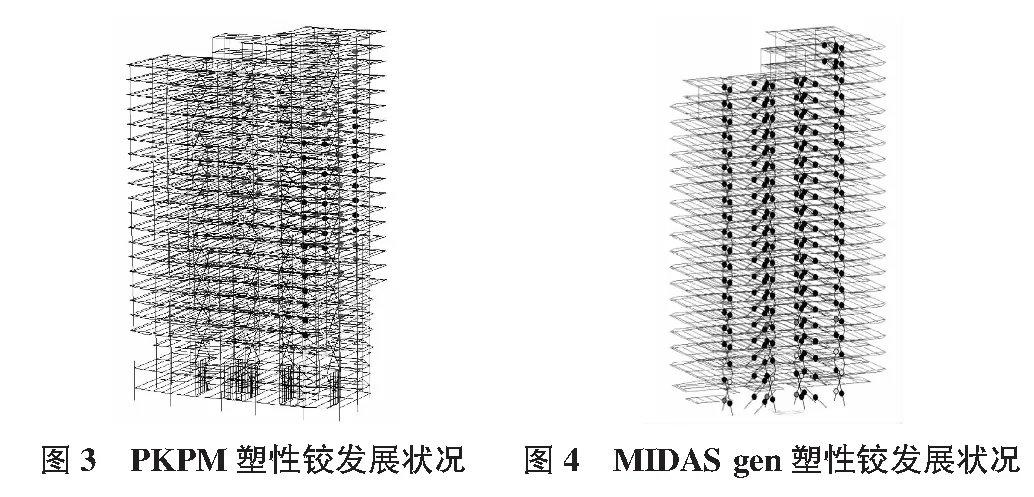

本工程运用比较常见的三种结构分析软件(PKPM,YJK,MIDAS gen)进行静力弹塑性分析,对比支撑在弹塑性分析中的塑性铰的发展状况。

4.2.1YJK静力弹塑性分析

用YJK软件进行静力弹塑性分析,结果显示塑性铰全都出现在框架梁和框架柱上(见图2),与将支撑作为第一道防线的抗震概念不相符。进一步分析发现,支撑的强度应力并未达到极限,故未出现塑性铰,而根据小震的计算结果,此时支撑理应失稳,出现塑性铰,内力应进行重分布。根据分析判断,盈建科在静力弹塑性计算中并未考虑支撑屈曲失稳的情况,故塑性铰的发展状况只和支撑强度有关。

4.2.2PKPM静力弹塑性分析

采用PKPM软件进行弹塑性分析,计算结果显示塑性铰也都出现在框架梁和框架柱上(见图3),与YJK的塑性铰发展情况基本相同,可见PKPM在静力弹塑性分析中也与YJK一样,并未考虑支撑屈曲失稳的情况。

4.2.3MIDAS gen静力弹塑性分析

采用MIDAS gen进行弹塑性分析,结果显示塑性铰的发展主要出现在支撑上,少量轻微损伤出现在框架梁,个别出现在框架柱上(见图4),塑性铰的发展状况与抗震设计理念中的多道防线相符,应为较合理的塑性铰发展。可以判断,MIDAS gen软件考虑了支撑的屈曲失稳,在第一道防线支撑屈曲失稳后,整体结构进行了内力的重分布,塑性铰向框架梁发展,个别向框架柱发展。软件分析结果中,塑性铰的发展状况与设计基本相符。

5 结语

带钢支撑的结构,在进行小震设计时,三种软件均可对支撑进行强度及稳定的应力分析。但在弹塑性分析时,只有MIDAS gen能对支撑的屈曲失稳进行分析,从而使塑性铰的发展情况与抗震设计理念中的多道防线相符,在支撑屈曲失稳后进行内力重分布,达到性能点时,大部分塑性铰出现在支撑处,少量轻微铰出现在框架梁和柱上,有效保证结构的整体抗震安全。