设计挑战性学习任务 助力学生学好数学

2020-04-29沈恋艳

沈恋艳

数学课堂教学中,怎样设计挑战性学习任务呢?

一、 观察性任务: 让学生在用心观察中发现速算方法

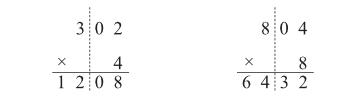

教学三年级上册《乘数中间有0的乘法》时,在学生学会竖式计算后,我设计了快速口算的教学环节。为体现公平,我先让学生出几道题,然后我和学生比谁算得快。学生很诧异,为什么我算得那么快?我在竖式中都画了条虚线(如图),然后让他们根据观察、讨论。

我给他们的挑战性学习任务是—观察: (1) 观察积被分成几部分?(2) 积的前面部分是乘数的哪一位与一位数的积?(3) 积的后面部分是怎样得到的?在观察和交流的过程中,学生逐步体会出计算的方法,而我只是把他们发现的方法加以总结。随后开展验证活动,由我出题,让一部分学生竖式计算,另一部分学生口算,比一比谁算得又对又快。挑战性的计算活动让学生充满了计算热情,爱上了计算。

二、 体验性任务: 让学生在静心体验中领悟数學概念

二年级下册《时、分、秒》这一单元,教给学生的是时间这一概念。

在教学中,我为了让学生感受1分钟有多长,设计了有层次的体验活动。第一步,静态体验1分钟。在音乐声中,静静地欣赏黄山美景,这时学生的感受是1分钟很短。第二步,动态体验1分钟。给学生1分钟,让2位学生拍皮球,其余的学生做口算题。这时,学生体会到1分钟虽然很短,但充分利用它,还是可以做很多事的。第三步,感觉体验1分钟。在游戏中,让学生自己来估一估1分钟。让学生闭上眼睛趴在课桌上,我喊开始,他们就默默地开始计时。如果估计到了1分钟,就睁开眼睛站起来。在第一次的活动中,很多学生估早了,因为他们觉得1分钟很短。也有估得比较准的学生,于是我让他们交流估的方法: 有的学生说1秒钟是“滴答”一下;有的学生说1分钟要慢慢地从1数到60。学生在活动中静下心来感受时间,他们所领悟的不只是1分钟有多长,更是学会了用心来体验事物的方法。

三、 操作性任务: 让学生在动手操作中理解数字本质

一年级下册《认识100以内的数》这一单元中涉及单数和双数的知识。我设计了动手分小棒的操作活动,让学生在操作中体会单数与双数的本质区别。我先让学生把8根小棒分成同样多的两份,学生很快把8根小棒分成4根和4根。这时我追问,两份小棒分得一样多吗?你手中还有小棒吗?接着,我让学生把11根小棒还是分成同样多的两份。这时,学生犯难了,因为不管怎么分,一边总比另一边多1根。要做到两份同样多,那手中就多1根小棒。这时我告诉学生: 像8这样能分成同样多的两份的数,叫双数;像11这样分成同样多的两份,还剩1的数,叫单数。随即又和学生一起动手操作验证了一些数的单双性。学生在摆小棒的活动中,不但体会到数的单双性,更重要的是在操作中体会到单数与双数的本质区别。

四、探索性任务: 让学生在尝试探索中找到数学方法

教学四年级下册《用数对确定位置》时,我设计了探索性学习任务。在学习了用第几排第几列确定位置的方法后,我让学生运用该方法记录我说的位置。一开始我说得比较慢,随后我加快速度,学生便觉得来不及记录了。我看到黑板上板演的学生,一开始写得很完整,后来干脆只写数字了。随即记录活动暂停,因为我们发现了问题—用第几排第几列这种方法记录位置有点麻烦。于是我引导学生探索更简单的表达方式。在探索中,有的学生认为可以像黑板上这样只写2个数字。同时有学生质疑,要是没写好就写成两位数了。于是,我们决定在两个数字中加符号。在已知的符号中,认为句号不合适,因为写大了会误以为是0;在两个数字中加点也不行,会变成小数。最终选择了逗号,就建立了如“4,3”这样的数对的初步模型。随后,又觉得这是表示位置的方法,必须有一定的独立性,就选择了计算符号中的小括号加在数对的外面。这时,我告诉学生,他们发明出的这种方式在数学中称为数对。我们为什么要用数对来确定位置,数对中的数表示什么含义,我想在这次的探索活动中,学生已经找到答案了。

(作者单位:无锡市峰影小学)