李敖与潍坊的故土情缘

2020-04-27李之凡

李之凡

李敖(1935-2018)字敖之,中国台湾著名作家,历史学家,诗人,其文学作品以强烈的现实主义批评性著称。2010年出版《李敖大全集》共收录作品达1400余万字,以自叙散文和政论杂文为主,可谓台湾文坛上的常青树,而这棵常青树的根在山东,在潍坊,在潍县东关。可以说,李敖与潍坊始终有着剪不断、舍不了、忘不掉的故土情缘,这位常年漂泊他乡的游子,就像春天里“纸花如雪满天飞”的风筝,时刻被银线一样的故乡情结维系着、牵动着。

本族潍县下河李

清末荒年闯关东

李敖本人多次在文学作品中提到自己的籍贯就是潍县,并在《李敖自传》中进一步描述道:“洪武十四年秋天,明太祖曾派傅友德为征南将军,带兵三十万征云南,那次人民的北移,是强迫性的。我的祖先,很可能是苗族。”李敖这段描述的根据是他所持有的《李氏宗谱》,查阅《潍县志稿.民社·氏族》,关于潍县李氏家族的记载有47支,其中有一支为“一族始祖显兴明初.由云南乌撒卫迁潍县东关”。

据《中国古今地名大辞典》记载,乌撒是云南少数民族的一个部落的名称,元代时归附,曾在此设立过乌撒路,明代设立乌撒卫,路和卫大致相当于现在地级市行政单位,明代乌撒卫的地域范围大致相当于今天贵州省威宁彝族回族苗族自治县,元代的乌撒路还包括今天云南省镇雄县。由云南迁到潍县东关的李氏家族,自第七世李英魁取得生员(俗称秀才)功名后,开始耕读传家,家境日渐殷实,之后又陆续出过几位监生(明清两代取得进国子监读书资格的人)、生员。由于李氏族人主要聚居在潍县东关南下河街(今泰华假广场一带),民间遂称其为“下河李”。

19世纪70年代中后期,中国华北地区爆发百年罕见的特大旱灾饥荒,百姓食糠咽菜,典屋售田,卖妻鬻子,流离失所。最严重时,饥民载途,饿殍遍野,村无人烟,满目凄惨,甚至出现了人吃人的惨剧。饥荒最严重的时间段为1877年(农历丁丑年)至1878年(农历戊寅年),史称“丁戊奇荒”。此荒以山东为最,山东又以现今的潍坊地区为最。李敖的爷爷李凤亭小时候正赶上这场大灾荒,家中炊断粮空,万般无奈之下跟随母亲外出乞讨。更为不幸的是,有一天母子二人在乞讨的路上,碰到了同样饥肠辘辘的野狗(估计是荒年中失去主人的家狗),为了保护儿子,李凤亭的母亲用身体挡住了野狗,结果被咬致死。失去母亲的李凤亭成了孤儿,到处流浪,为了填饱肚子,他打过更,看过坟,赶过马车,做过农民,当过工人,干过银楼老板,甚至还曾落草为寇成为绿林好汉。

在替闯关东的人赶马车的过程中,李凤亭离开潍县,来到东北。李凤亭何时离开的潍县,李敖本人的文字材料中并没有提到,学者陈才生根据“下河李”二十二世孙李传德所藏《李氏族谱》,推断出李凤亭离开潍县的时间不晚于1881年,即他19岁之前。另外《李敖回忆录》中记载:“爷爷活了八十三岁,其中有六十年在东北度过。”据此推断,李凤亭来到东北定居的时间是1885年。

李凤亭当土匪期间,有一次在战斗中受了伤,躲进了山洞,恰好被住在附近的一位年轻李姓女子发现,得到救助,二人由此相识相恋,这位来自热河省(今内蒙一带)的女子便是李敖的奶.奶。虽然中国民间有“同姓不婚”的传统,但无法阻挡两位年轻人火热的爱情,他们想出了一条变通之法,将姓氏李谐音为吕,用李敖的话说这叫“瞒天过海”。两人喜结连理,相约白头偕老。

俗话说“江河不弯水不流,两口子不吵不到头”,据李敖回忆,爷爷奶奶晚年的时候,仍然吵架斗气。由于奶奶长相一般,爷爷便骂她“穷山恶水,丑妇刁民”;奶奶不甘示弱,一声不吭,以冷暴力来应对,很长时间不和爷爷说话,儿.孙们即使想以照全家福的契机让二老重归于好,也无济于事。

身处乱世多迁徙

魂牵梦绕故园情

1935年4月25日,李敖出生在黑龙江哈尔滨,此时日本实际控制下的伪满洲国已经成立三年多,因此李敖称自己一出生就是“遗民”,表现了其不甘做亡国奴的拳拳爱国之心。1937年初,不堪忍受亡国奴屈辱的李敖一家19口人迁居北平,不曾想“七七事变”很快爆发。由于家中各项支出都靠父亲李鼎彝一个人操持,再也负担不起南迁的旅费,于是全家推举李敖的五叔为代表到后方去。李敖在回忆文章中介绍,父亲虽然没有南下抗日,但始终在沦陷区坚持地下抗日工作,他是打响东北抗日第一枪的民族英雄马占山的秘密盟员,这一身份一直保持到抗战胜利。

热爱祖国的李敖一家,对于家乡潍县的故乡情结更是难以割舍。李敖的爷爷李凤亭乡音难改,李敖在自叙体散文《李敖的呐喊》中以浪漫的笔调写道:“祖父替人赶马车,表演‘东北开拓史,在长白山,上,在松花江畔,他的山东口音,一直回响在那儿。”一位漂泊异乡的山东大汉的形象,跃然纸上。“每逢佳节倍思亲”,迁到东北的李敖一家每逢过年,便捧出《李氏宗谱》,放到供桌上焚香膜拜。查阅乾隆版《潍县志.风俗》,可以发现农历元旦(即春节)“祭五祀、先祖”乃潍坊古老风俗,李敖一家坚持用潍县风俗过春节,表达着对家乡的无限追思与怀念。

除了李凤亭的乡音难改,以及对故乡风俗的谨遵与坚持,李敖一家对家乡的眷恋,还表现在对出生籍贯的固执坚守。李敖父亲李鼎彝1920年考人北京大學国文系,为领吉林省公费,不得已将籍贯改为吉林省扶余县,其他家族成;员一直保留着山东潍县的出生籍贯。在北平,李敖就读于新鲜胡同小学,其小学毕业证书上写着“学生李敖系山东省潍县人”,上海儿童书局出版的《儿童故事》“爱读本刊的小读者”专栏,刊载李敖的照片说明为“山东潍县李敖”;后来在市立第四中学读书期间,他的学籍簿籍贯一栏仍然填着“潍县”。来到台湾后,李敖一直小心翼翼地保存着从爷爷手里传下来的《李氏宗谱》,并根据宗谱的记载,在其自传、年表、回忆录以及多篇自叙体散文中,多次详细叙述自己的籍贯,说自己是山东潍县人或是潍坊人。即便经历了背井离乡、漂洋过海之苦,体会过战火频仍、生离死别之恨,李敖始终牢记宗谱承载的家族记忆,牢记自己的故乡潍县,牢记自己是山东潍坊人。

爷爷故事孙铭记

大智大勇承族风

在《李敖自传》和《李敖回忆录》中,李敖两次提到东北大学副校长李锡恩最敬佩的人是爷爷李凤亭,文章转述李锡恩的话道:“我生平在勇敢、强悍、精明、厉害、豪迈上,常‘有乃祖风。”李敖两次提到这件事,恰恰说明自己对李锡恩评价爷爷的高度认同。《李敖回忆录》还记载了爷爷亲历的两件“厉害”的故事,充分表现了爷爷身上的大智大勇。

一件是智勇独战退土匪。一天晚上,有一伙土匪前来打劫,一家人吓得面如土色,颤颤巍巍,只有当过土匪的李凤亭镇定自若。他凭经验判断这伙土匪只是虚张声势,不敢真的拼命,便让儿子、儿媳大声吹哨、鸣笛,自己手拿与三国勇将张飞同款的武器丈八蛇矛,前门后门往来奔跑,呼啸叫战。经过这一番折腾,土匪们果真被震慑住了,他们在夜色中无法确定对方的虚实,最后决定撤退。临撤退时,一个土匪在院外墙头上向李凤亭开了一枪,万幸的是没有打中,子弹打碎了窗户玻璃和窗台花盆,最终打到衣柜上,留下了一个圆坑。这个留有圆坑的衣柜一直跟随李敖一家来到北平,李敖非常自豪地写道:“这个旧痕,表示了人间大勇是什么。”

另一件是以狠对狠斗赌徒。有一次,李凤亭设局坐庄,有一个赌徒手气不好,每局都输,以致于连身上的外套都输进去了。输红了眼的赌徒拔出刀来,在腿上割下一块肉来,准备“肉赌”。一般情况下,遇到这种亡命之徒,庄家都会自认倒霉,破财免灾,因为肉赌一旦开始,庄家若是不巧输了,也只能割肉,不能赔钱。李凤亭却不吃这一套,他二话不说,也割下一块肉,以示奉陪到底,赌徒一看这庄家不是善茬,只得罢手。

实际上,李敖爷爷身上体现出的大智大勇,也正是“下河李”家族“祖风”的遗传和继承,就像一些有关潍县世家大族的民谣所传唱:“鱼店谭不是玩,下河李惹不起。韩谭李杜王,打死人不抵偿。”这两则民谣反映出潍县“下河李”在明清之际的显赫地位,以及李氏族人身上勇猛彪悍的品性。下河李家族的“祖风”,由爷爷继承着、发扬着,然后传到了孙子李敖身上。日后,李敖在台湾成为文坛名家,他以思想的敏锐、见解的独到、谈吐的坦荡而自成一家,他的文学作品纵论古今,天马行空,言辞犀利,以惊世骇俗的勇气骂暴政,揭时弊,抨击蒋氏专制,倡导政治民主,呼吁祖国统一,颇有鲁迅“嬉笑怒骂皆成文章"式的睿智和幽默。李敖的为人和为文,颇有其“下河李”家族的“祖风”。

北望犹念板桥郑

最有趣的是年画

在台湾文坛上勤奋耕耘的李敖,除了牢记自己的潍县籍贯,还自始至终记,忆着家乡的名人和名产。名人指的是郑板桥,名产指的是潍县年画(即杨家埠木版年画)。

对于郑板桥,除了这位名宦自身的文艺才华和高尚的道德情操之外,李敖推崇他很重要的一个原因,当是由于郑板桥“七载春风在潍县”,做过自己家乡潍县的父母官,任期内一心为民,清正廉洁,秉公断案,政绩卓著,并且最后由于救济潍县的灾民,得罪上司而中断了仕途。就是这样一位有恩于自己家乡父老的好官,怎能不让有着浓厚故乡情怀的李敖喜爱和推崇?李敖曾发自肺腑地说:“我真高兴我的老家有这么一位县.太爷。”他认为郑板桥是一位非常了不起的人物,赞赏其为人的洒脱和风趣,尤其高度评价了郑板桥知潍县期间的诗作《逃荒行》《还家行》《思归行》所.表达的民本思想。

在《李敖自传》中,李敖还单列小标题着重提到“郑板桥生祠”。查阅史料,在《清代学者像传》中,只记载了“去官日,百姓痛哭遮留,家家画像以祀”,可见都是潍县百姓自发地在家祭祀,并没有提到建立生祠。倒是《潍县志稿.营缮·坛庙》中“周公祠”条下记道:“道光时知县何元熙又添塑邑令郑燮像,改名三贤祠。”李敖提到的“郑板桥生祠”,应当是在周公祠基础上扩建而成的三贤祠。

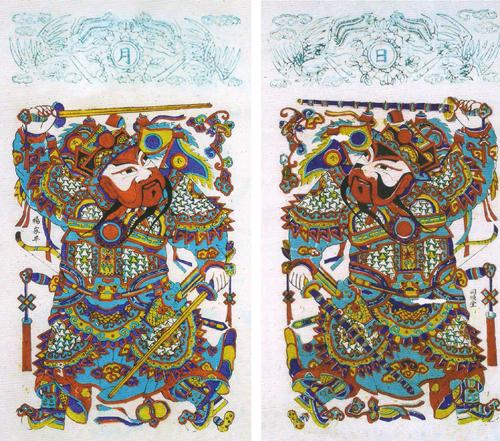

对于潍县年画,李敖的评价是“有趣”。譬如门神年画,一个是尉迟恭,一个是秦叔宝,关上门是看门驱凶,开开门便成了自家人。在《多面李敖》一文中,李敖详细介绍了以三道神为表现题材的潍县年画,该年画中的神仙人物共分两大组,左右对称,左边是利市天官、招财童子、灶王爷、灶王奶奶,右边是财神爷、八仙。李敖认为:“在山东潍县出的这种年画里面,,把这种好的神一网打尽,全部都画在年画里面了,除了门神以外,全都在里面了。”

李敖对潍县年画“有趣”的评价,.可以从两方面來分析:从题材内容方面看,《三道神》寄托着家乡父老对美好生活的无限向往和追求。整幅年画尽可能囊括着民间认可的好神仙,这和潍县年画中经常见到的《三星门神》《年年有余》《五福捧寿》《五路进财》等年画题材一样,表达着人民要致富、要增福、要长寿的强烈愿望。从艺术审美方面看,《三道神》想象丰富,艺术构思不.拘成法,整幅年画将不同类型、不同样貌、数量繁多的神仙放在一起进行艺术表现,充分践行了“画画无正经,好看,就中”古老画经理念。这种理念,也是潍县年画代代相传、经久不衰的秘诀。(作者系潍坊市委党校教师)

※该栏目文章不代表本刊观点,作者文责自负。