基于CSLE模型的广西土壤侵蚀规律

2020-04-27魏梦瑶张卓栋刘瑛娜张科利

魏梦瑶, 张卓栋, 刘瑛娜, 张科利

(北京师范大学 地理科学学部地表过程与资源生态国家重点实验室, 北京100875)

我国是世界上喀斯特面积最大(344.3万km2)、分布最广、类型最多的国家,其中西南喀斯特地区是全球三大喀斯特集中分布区,该区连片裸露碳酸盐岩面积最大、岩溶发育最强烈[1]。脆弱复杂的生态环境与不合理的人类活动导致该地区土壤侵蚀严重,危害人类生存与社会经济发展。西南喀斯特地区土壤侵蚀导致的石漠化问题逐渐严重,已经成为继黄土高原水土流失和北方地区沙漠化问题之后的我国第三大严重的生态环境问题[2],同时该地区相关研究还比较薄弱,缺少基础规律性的研究成果。

广西壮族自治区作为我国喀斯特地貌分布主要省区之一,土壤侵蚀分布范围广泛,根据广西第一次水利普查公报数据[3],广西土壤侵蚀面积达5.05万km2,占土地总面积的21.34%,同时人类不合理的土地利用导致区域水土流失加剧、石漠化日益严重,成为西部大开发战略实施的重点和难点地区[4]。目前有关广西喀斯特地区土壤侵蚀的研究相对较少且主要集中在坡面、小流域等较小尺度,李豪等[5]利用137Cs示踪技术定量研究峰丛洼地与小流域尺度泥沙堆积、土壤流失情况;陈洪松等[6]利用大型径流小区法研究了环江地区峰丛洼地区不同利用方式坡面的降雨产流与地表产沙特征的关系;王保田等[7]利用人工降雨探索了广西石漠化地区坡面侵蚀过程。已有零散研究为初步认识广西土壤侵蚀特征及其影响因素提供了有益参考。然而,由于喀斯特地貌广泛发育,地形破碎,区域差异显著,已有研究不能够完整全面反映出全区尺度的土壤侵蚀状况。水利部自2010—2012年开展了第一次全国水利普查,运用野外调查与定量评价相结合的方法,得到了全国范围土壤侵蚀强度与分布数据。本文的研究目标是利用第一次水利普查广西野外调查数据,通过分析广西土地利用、地形等重要因子,探究广西土壤侵蚀规律及空间分布特征,从而为全面、准确地认识广西土壤侵蚀现状以及水土保持规划布局和确定生态恢复治理重点区域提供重要理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

广西壮族自治区位于我国南部(104°26′—112°04′E,20°54′—26°24′N),地处云贵高原东南边缘,两广丘陵西部,南临北部湾。地形以山地为主,丘陵次之,平原较少。地势自西北向东南倾斜,四周多山地与高原,中、南部多为丘陵平地,呈盆地状。气候类型为亚热带季风气候,降水丰富,雨热同期,年均温21℃,年均降水量1 070 mm。植被类型为常绿阔叶林,主要土壤类型为红壤、赤红壤、黄壤、石灰岩土等。区域内水土流失、石漠化严重。土地利用以林地、耕地、草地和园地为主。

1.2 野外调查方法与内容

野外调查单元是为了野外实地调查土地利用和水土保持措施而划定的空间范围,根据地形分为平原区的网格与丘陵、山地的小流域[8]。选取高斯—克吕格投影分带并划分为四层网格,每一层网格在上一层网格基础上进一步划分,以4%的密度在第4层基本侵蚀调查单元中心抽取1个1 km×1 km网格作为基本位置。野外调查内容主要为土壤侵蚀各影响因子,主要包括坡度、坡长、土地利用、植被覆盖状况,以及生物、耕作、工程措施实施现状。经野外调查获得有关广西数据共有100个市县区,2 319个侵蚀调查单元,21 473个侵蚀调查地块,调查总面积686.35 km2。

1.3 数据处理与分析

在前期野外调查与准备工作完成后,利用中国土壤流失方程CSLE(Chinese Soil Loss Equation)[9]计算各侵蚀调查单元土壤水蚀模数。

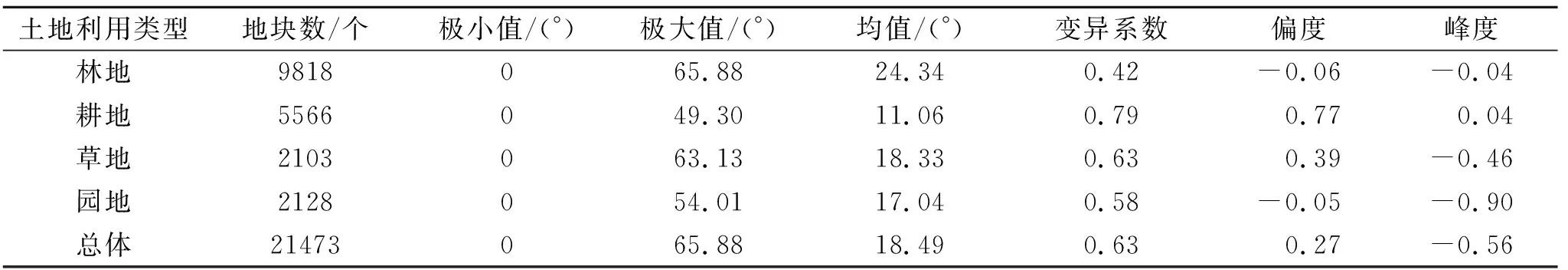

表1 主要土地利用类型坡度统计

方程基本形式为:M=R·K·L·S·B·E·T。其中:M为土壤水蚀模数,t/(hm2·a);R为降雨侵蚀力因子(MJ·mm)/(hm2·h·a);K为土壤可蚀性因子(t·hm2·h)/(hm2·MJ·mm);L和S分别为坡长和坡度因子,无量纲;B为植被覆盖与生物措施因子,无量纲;E为工程措施因子,无量纲;T为耕作措施因子,无量纲[9]。在分析统计土壤侵蚀模数过程中,根据以往小区实测数据[10]对耕作措施因子及生物措施因子进行了修正。利用SPSS 20.0软件进行描述统计分析和分类汇总,利用Pearson相关分析探索坡度、坡长与土壤侵蚀的相关关系。利用ArcGIS 10.2软件从已有研究中[11]提取石漠化地貌类型分区数据,对坡长、坡度及侵蚀强度数据进行克里金空间插值,并叠加地貌分区图进行分析。

2 结果与分析

2.1 坡度与土壤侵蚀

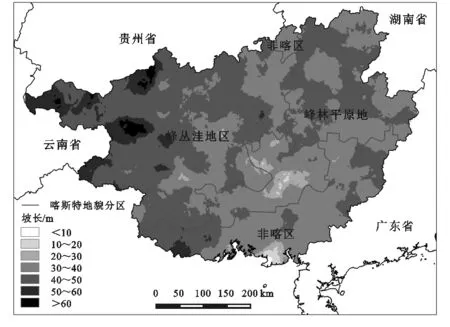

由表1可知,广西侵蚀调查单元的平均坡度为18.49°,4种主要土地利用中林地坡度最大,为24.34°,草地次之,随后是园地,耕地平均坡度最小,为11.06°。整体来看,广西坡度范围0°~70°,主要集中在0°~40°(面积占比为96.2%)。相较于东北地区(0.8°)和北方土石区(12.1°)等,广西喀斯特地区坡面整体坡度较大,但小于黄土丘陵区平均坡度(22.3°)[12]。空间上,广西坡度主要为由西北向东南递减(图1)。其中西北部邻近贵州、云南地区坡度最大,以陡坡为主,中部及北部坡度较小,地形较平缓。

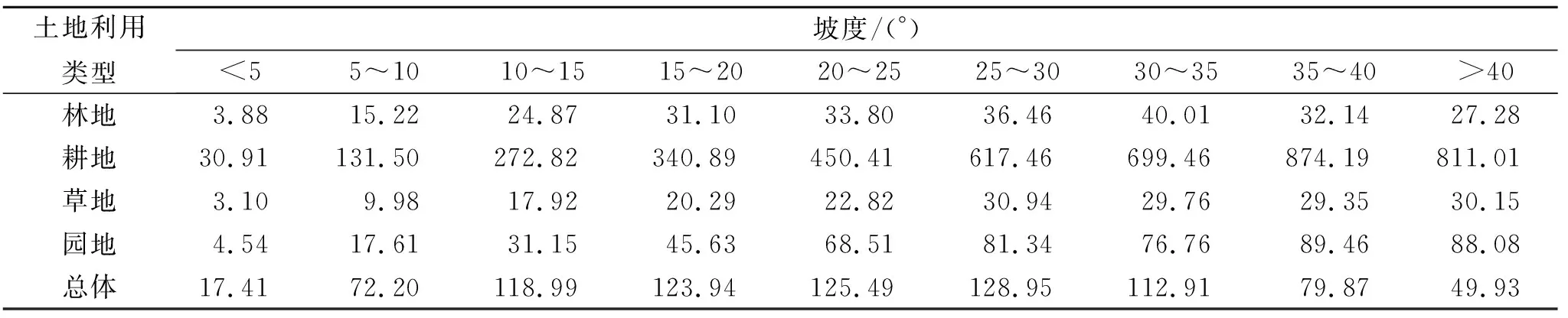

坡度是地貌形态重要因子之一,同时也是影响土壤侵蚀的重要因素[13]。研究表明,坡度对土壤侵蚀的影响具有临界坡度,即随着坡度增加土壤侵蚀量随之增加,但到达某一坡度即临界坡度后,不再增加或开始减少[14]。统计各土地利用类型土壤侵蚀模数随坡度变化情况(表2)可以看出,各土地利用类型随坡度增加,土壤侵蚀模数都呈现先增大后逐渐减小的趋势,这与已有研究规律一致[15-16]。由于不同土地利用下的侵蚀环境与主要侵蚀方式不同,侵蚀模数的最大值出现的坡度范围有所不同,林地的最大值出现在30°~35°,耕地和园地出现在35°~40°,草地和区域总体统计得到的最大值都出现在25°~30°。大于此最大值出现的坡度后,土壤侵蚀模数随着坡度的增大而逐渐减小或趋于平缓,这表明广西土壤侵蚀存在临界坡度,范围在25°~40°。

表2 不同坡度条件下各土地利用的土壤侵蚀模数 t/(km2·a)

图1 广西各侵蚀调查单元坡度空间分布

2.2 坡长与土壤侵蚀

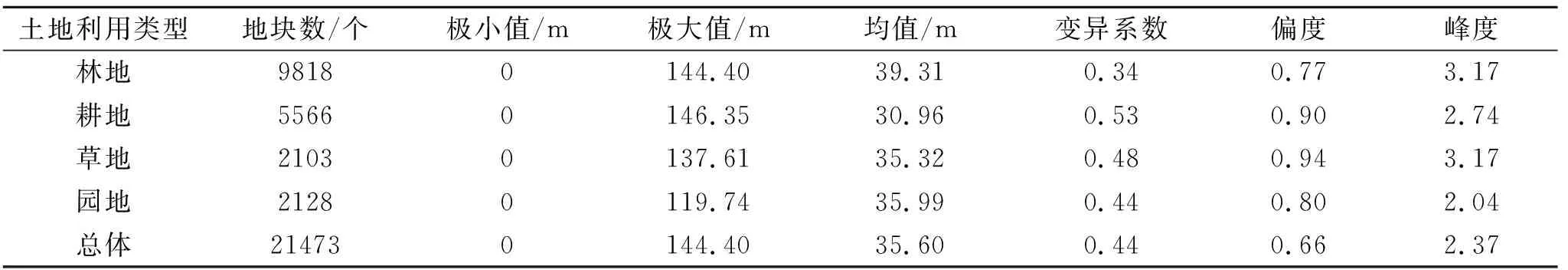

坡长通过影响坡面径流、泥沙运移来影响侵蚀产沙,是影响坡面侵蚀的重要因子[17]。通过表3可知,广西平均坡长为35.60 m。不同土地利用类型坡长状况不同,其中:林地>园地>草地>耕地,林地坡长最长,耕地坡长最短。广西侵蚀地块的坡长主要集中在10~60 m,占总体的90.1%,尤其集中在20~50 m,该部分坡长占总体的70.7%,30~40 m为坡长分布最集中的长度。相较于已有研究中东北(479 m)、黄土丘陵区(83 m)、北方土石区(121 m)等[12],广西喀斯特地区坡面整体坡长较短。图2为广西各侵蚀调查单元坡长空间分布图,从中可知,广西坡长在空间上分布规律与坡度基本一致,主要呈现由西北向东南递减的规律。其中西北部邻近贵州、云南的地区坡长最大,坡长最小的地区位于广西中部及南部沿海地区。

表3 主要土地利用类型坡长统计

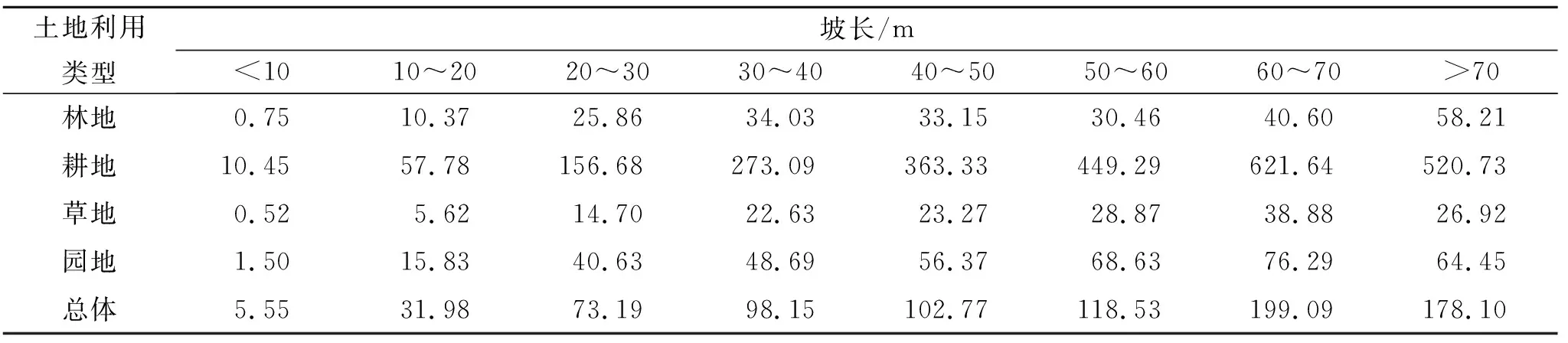

表4 不同坡长条件下各土地利用的土壤侵蚀模数 t/(km2·a)

随着坡长增加,各土地利用类型的土壤侵蚀模数也呈现出明显的增加趋势(表4)。各土地利用规律有所差异,但总体上当坡长小于70 m时,随着坡长增加土壤侵蚀模数逐渐增大,而在70 m以上的坡面,土壤侵蚀模数随坡长增加呈现降低趋势。同时,相同坡度或坡长条件下,耕地土壤侵蚀模数明显大于其他土地利用类型,侵蚀强度较大。尤其是坡度大于15°的陡坡耕地,土壤侵蚀状况严重,15°以上陡坡耕地土壤侵蚀模数是广西总体土壤侵蚀模数平均值的3.73倍。通过Pearson相关分析可知,广西地区坡长与土壤侵蚀的相关系数稍大于坡度。

图2 广西各侵蚀调查单元坡长空间分布

2.3 土地利用与土壤侵蚀

土壤侵蚀影响因素复杂,主要分为自然因素与人为因素,自然因素包括降雨、土壤、地形、植被条件等,人为因素更为复杂和不确定,人类活动影响土壤侵蚀最直接的方式为土地利用。土地利用方式会影响植被条件、土壤理化性质等,进而对土壤侵蚀产生重要影响[18]。

通过统计分析广西土地利用现状可知(表5),土地利用类型以林地为主(66.15%),其次为耕地(18.29%)、草地(6.32%)、园地(5.34%),共占总面积的96%。总体来看广西喀斯特地区地形相对破碎,平均侵蚀地块面积仅为3.2 hm2,其中有66%的侵蚀地块面积<2 hm2。见表5,广西喀斯特地区4种主要土地利用类型的平均土壤侵蚀模数为耕地>园地>林地>草地。耕地土壤侵蚀模数均值为总体的2.28倍,并分别为园、林、草地的4.81,7.18,11.65倍。这表明耕地的土壤侵蚀最严重,对广西喀斯特地区整体土壤侵蚀总量贡献较大。这主要是由于耕地受人为扰动最大,农耕活动导致土壤疏松易受侵蚀,再加之喀斯特地区土层较薄,使其土壤侵蚀的后果更为严重。除耕地外,园地受人类活动影响也较大,而林草地植被覆盖状况较好,良好的植被覆盖可以防止雨滴击溅、减缓地表径流,发达的植物根系也有利于固定土壤与改善土壤状况,因此林草地土壤不易产生土壤侵蚀。

表5 不同土地利用类型侵蚀地块统计特征

表6 不同土地利用类型侵蚀强度面积占比 %

分析不同土地利用类型侵蚀强度占比可知(表6),广西喀斯特地区土壤侵蚀强度以微度至轻度为主(88.22%),4种主要的土地利用类型相比较,耕地中强烈以上土壤侵蚀面积占比最多(28.02%)。如图3所示,广西耕地侵蚀最为严重地区主要集中在西北部及西南边界地区,其中西北部基本与坡度较大地区分布范围一致,说明陡坡耕作对土壤侵蚀影响明显。综上可以发现,4种主要土地利用类型中耕地不仅土壤侵蚀模数最大,同时侵蚀严重的地区面积占比最大,侵蚀强度和范围都最为突出。

2.4 土壤侵蚀空间分布与区域差异

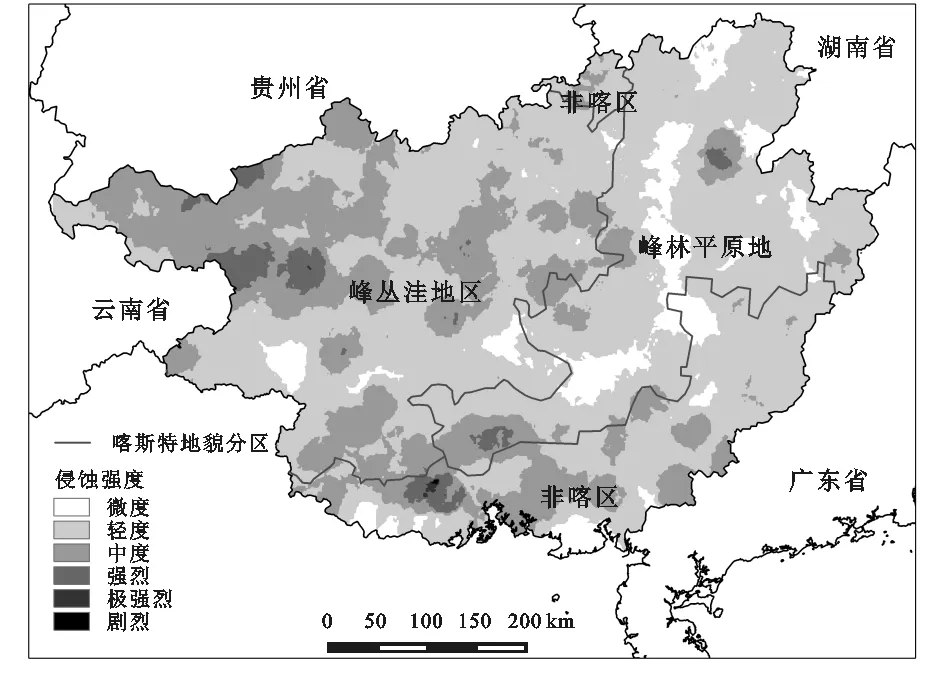

广西土壤侵蚀强度空间差异明显,土壤侵蚀强度较大(中度及以上)区域主要分布在西北部与南部地区。从喀斯特地貌分区上来看,侵蚀强度较大区域主要集中在峰丛洼地地区,部分位于峰林平原和非喀区(图4),这与地形、降雨以及土地利用、人类活动等因素有关。

图3 广西耕地侵蚀强度空间分布

图4 广西土壤侵蚀强度空间分布

结合图1—3的坡长、坡度及耕地侵蚀强度空间分布图可知,广西坡长、坡度由西北向东南递减,西北部主要为长陡坡,同时位于峰丛洼地地区,地形崎岖破碎、起伏变化大,土层较薄,坡耕地开垦严重,加之降水年际分布不均,夏季多暴雨,土壤侵蚀严重。中部地区侵蚀以微度至中度为主,中部地形以盆地和平原为主,地形较平坦,虽然人口密度较西北部大,但坡度较小,土壤侵蚀强度相对较小。降雨是坡面侵蚀重要的动力来源,各因素中降雨强度对土壤侵蚀的影响尤为重要[19]。广西南部沿海地区,虽然坡长、坡度较小,但靠近海洋,雨量充沛且降水集中,冲刷能力强,且为碳酸盐岩地区,极易发生水土流失。根据蔡卓杰等人研究可知,南部尤其东南地区人口密度大,耕地占比较多,人类活动尤其是农业活动频繁[20]。地形和降水条件加上人为不合理耕作导致该地土壤侵蚀严重。在进行区域水土流失防治和规划布局时,应在侵蚀严重地区重点布设水土保持措施,同时也要兼顾其他侵蚀地区,做到重点防护,综合治理。

3 结 论

(1) 广西平均坡长较短,为35.60 m,平均坡度较大,为18.49°。区域内坡长与坡度空间分布特征基本一致,大致呈由西北向东南递减,西北部临近贵州、云南省地区,主要为峰丛洼地,地形陡峭崎岖,坡度、坡长较大。

(2) 随坡度增加,广西各土地利用类型的土壤侵蚀模数都呈现先增大后减小的趋势,不同土地利用类型坡度临界值有所不同,集中在25°~40°范围内。坡长小于70 m时,土壤侵蚀模数随坡长增加不断增大。

(3) 广西占比最大的土地利用类型为林地(66.15%),4种主要土地利用类型分别为林地、耕地、草地、园地,共占总面积的96%。该地区侵蚀地块相对破碎,66%的侵蚀地块面积<2 hm2。各土地利用类型中耕地侵蚀模数最大,对广西整体土壤侵蚀贡献较大,尤其是大于15°的坡耕地。

(4) 广西侵蚀强度较大区域主要分布在西北部临近贵州、云南地区以及南部临海区域,中部地区也有部分地区侵蚀强度较大,这与地形地貌及人类活动,尤其是陡坡耕地开垦有关。应针对这些地区重点进行水土流失防治,避免陡坡开垦。