北方土石山区坡长对水土流失的影响研究

——以长治市山区为例

2020-09-25

(长治市水土保持试验站)

水土流失是一个全球性的生态问题,现已成为危及人类生存与发展的主要环境问题之一[1]。水土流失的加剧,导致农业生产力低下,干旱、水灾频繁发生,生态环境严重恶化[2]。尽管中国土壤退化类型较多,但最主要且分布最广的还是水土流失严重地区。水土流失量的大小,除了与土壤自身性质有关外,还与降雨、坡度、坡长、植被覆盖等因子密切相关[3]。

山西省是我国水土流失严重的省份之一,绝大部分地域被黄土覆盖,植被稀少,黄土裸露。据研究资料,20世纪50年代,全省年均输入黄河、海河的泥沙量达4.56亿t,相当于每年侵蚀地表深度2.2 mm。水土流失的主要危害为:一是冲毁土地,破坏农田,表土大量丧失,导致肥力减退,威胁粮食安全;二是淤积水库,堵塞河道,恶化水环境,影响防洪安全与饮水安全;三是加剧旱涝灾害,破坏生态平衡与稳定,影响生态安全;四是破坏交通设施与居民住宅,危及交通安全和人民群众的生命财产安全;五是水土流失损失的是取之不尽的潜在财富,留下的是世世代代的贫穷,严重影响全面建成小康社会目标实现。为此,加强对水土流失及其影响因素的深入研究十分必要。

山西省地处温带大陆性季风气候区,年降水量少且高度集中,雨型多属短历时高强度暴雨,极易造成严重的水土流失[4]。影响水土流失的自然因素较多,其中坡度、坡长为主要的地形因子。现以地处北方土石山区的长治市平顺县白马小流域综合监测站的观测数据为基础资料,对坡长与径流量和土壤流失量之间的关系进行分析研究。

1 监测区概况

监测区位于平顺县白马小流域,地处太行山西南部山地丘陵保土水源涵养区,行政区划属青羊镇管辖,地理坐标为东经113°20′30″,北纬36°07′19″。流域地貌为典型的北方土石山区,属海河流域浊漳河水系。暖温带大陆性季风气候,年均气温9.1℃,年≥10℃积温3 177.5℃;年均降水量628.9 mm,主要集中于5-9月份;年均蒸发量1 631.6 mm,相当于年降水量的2.6倍;年均风速2.3 m/s;无霜期125 d。地质构造主要为奥陶系,基岩为石灰岩,土壤类型为石灰性褐土,土层厚度0-50 cm,坡面植被主要为天然灌草。土壤侵蚀类型主要为水蚀。监测区依据流域的地形地貌特点,选择自然坡面中部的半阳坡坡段为监测地点,设置径流小区,进行连续观测。

2 小区设置与观测方法

结合流域坡面的实地条件,共设立不同坡长径流观测小区4个,小区宽度均为5 m。其中,坡长10 m小区,编号为1;坡长20 m小区(标准小区),编号为2;坡长30 m小区,编号为3;坡长40 m小区,编号为4。地面坡度均为15°,坡面为自然荒坡状态,植被盖度约为55%。小区上部设截水沟,以防外来水进入;小区下部设集流槽和输水管,收集降水径流与泥沙。小区边界采用50 cm×50 cm×5 cm规格预制水泥板材阻隔,基础埋深25 cm,地面出露25 cm;小区两侧设1.0-5.0 m隔离带。径流监测小区按50 a一遇洪水标准,设计集流槽、输水管、分水筒断面。二级分水筒量水设施,筒体为1.0 mm厚的铁皮卷制而成的Φ800 mm圆柱结构,筒高900 mm,筒体内设有平波消能活动铁丝网,筒体布设有13个Φ50 mm分流孔,分流高度700 mm。集流槽及分水筒顶部加盖处理,小区外围布设铁丝围栏。筒体依次编号,坡长小区分流桶和集流桶的编号依次为11、12,21、22,31、32和41、42。试验观测以径流量、土壤流失量两项指标为主。

径流量观测方法:每次降雨产流后,对各径流小区分流桶和集流桶中的集水水位进行量测,计算小区次降雨下径流量;土壤流失量观测方法:每次降雨产流后,将集流槽内泥沙全部清理至分流桶,对各径流小区分流桶和集流桶内的浑水进行泥沙取样。采集泥沙样品时,将分(集)流桶内的浑水充分搅匀,根据径流量的多少,每桶取1-3个样,并对所采样品进行编号、测量、静置、烘干和称重,然后计算平均含沙量。

3 观测结果与分析

3.1 坡长与径流量的关系

3.1.1 平均雨强>15 mm/h的次降雨

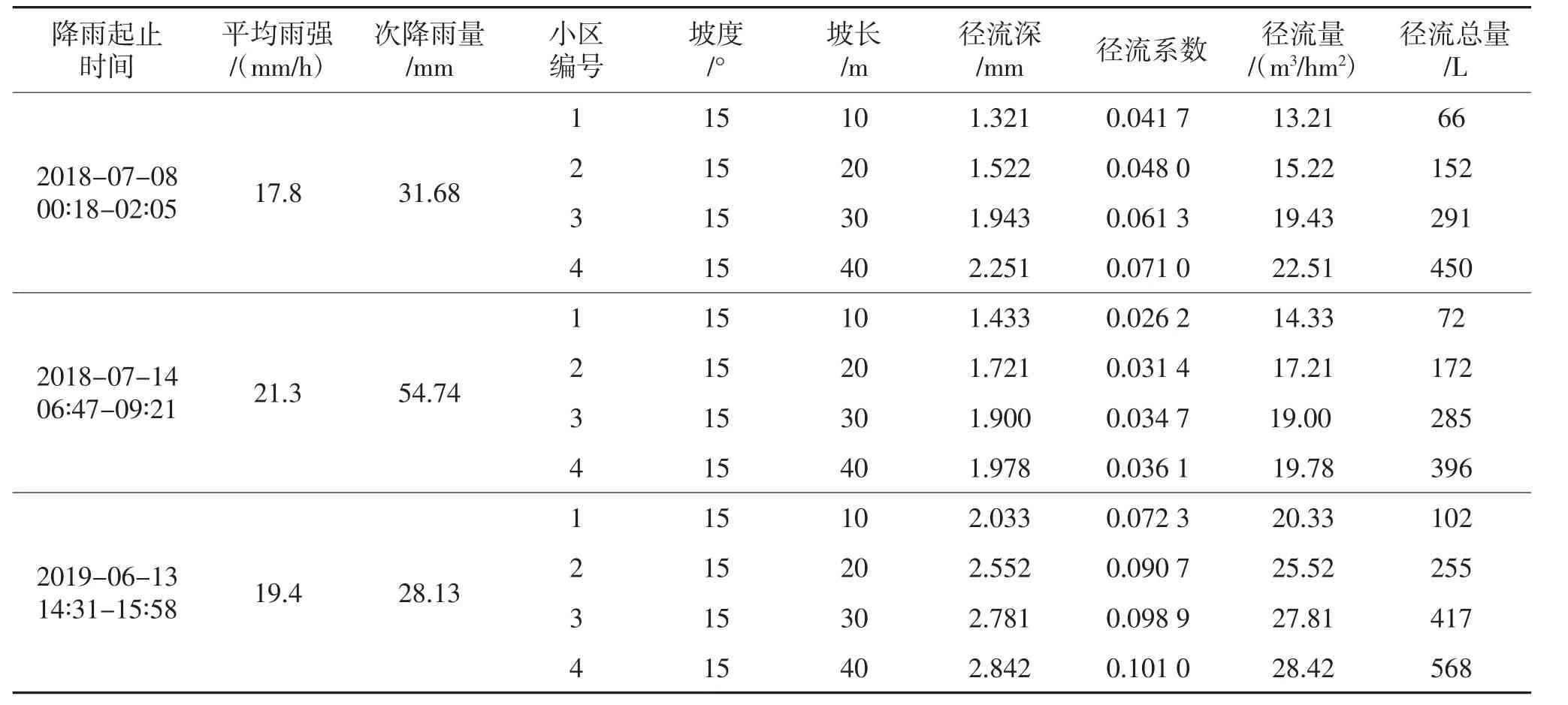

2018-2019年,共观测到平均雨强>15 mm/h降雨3次,不同坡长小区的径流量见表1。

表1 坡长与径流量的关系(之一)

从表1可以看出,3次平均雨强大于15 mm/h的天然降雨,在相同坡度条件下,径流量、径流深、径流系数与坡长呈正相关。以2018年07月08日00∶18至02∶05次降雨为例,20 m坡长较10 m坡长径流量增加15.22%,30 m坡长较10 m坡长径流量增加47.09%,40 m坡长较10 m坡长径流量增加70.40%。观测结果表明,坡长越长径流量越大。

3.1.2 平均雨强<15 mm/h的次降雨

2019年共观测到平均雨强<15 mm/h的降雨3次,不同坡长小区的径流量见表2。

从表2可以看出,3次平均雨强小于15 mm/h的天然降雨,在相同坡度条件下,径流量、径流深、径流系数与坡长呈负相关。以2019年07月11日15∶57至20∶22次降雨为例,20 m坡长较10 m坡长减少径流量89.77%,30 m坡长较10 m坡长减少径流量93.27%,40 m坡长较10 m坡长减少径流量97.08%。观测结果表明,在土石山区的特殊地质条件下,也可能出现坡长越长径流量越少的情况。

3.1.3 综合分析

出现上述情况,将其原因分析如下:在雨强较大时,地表产流速率明显大于土壤入渗速率,径流系数较大,因此,坡长越长径流量就越大;但在雨强较小时,土壤吸附力较强,径流系数较小,坡长增加径流量反而出现减小。但也不排除人为因素造成的偶然误差。

表2 坡长与径流量的关系(之二)

3.2 坡长与土壤侵蚀量的关系

3.2.1 平均雨强>15 mm/h的次降雨

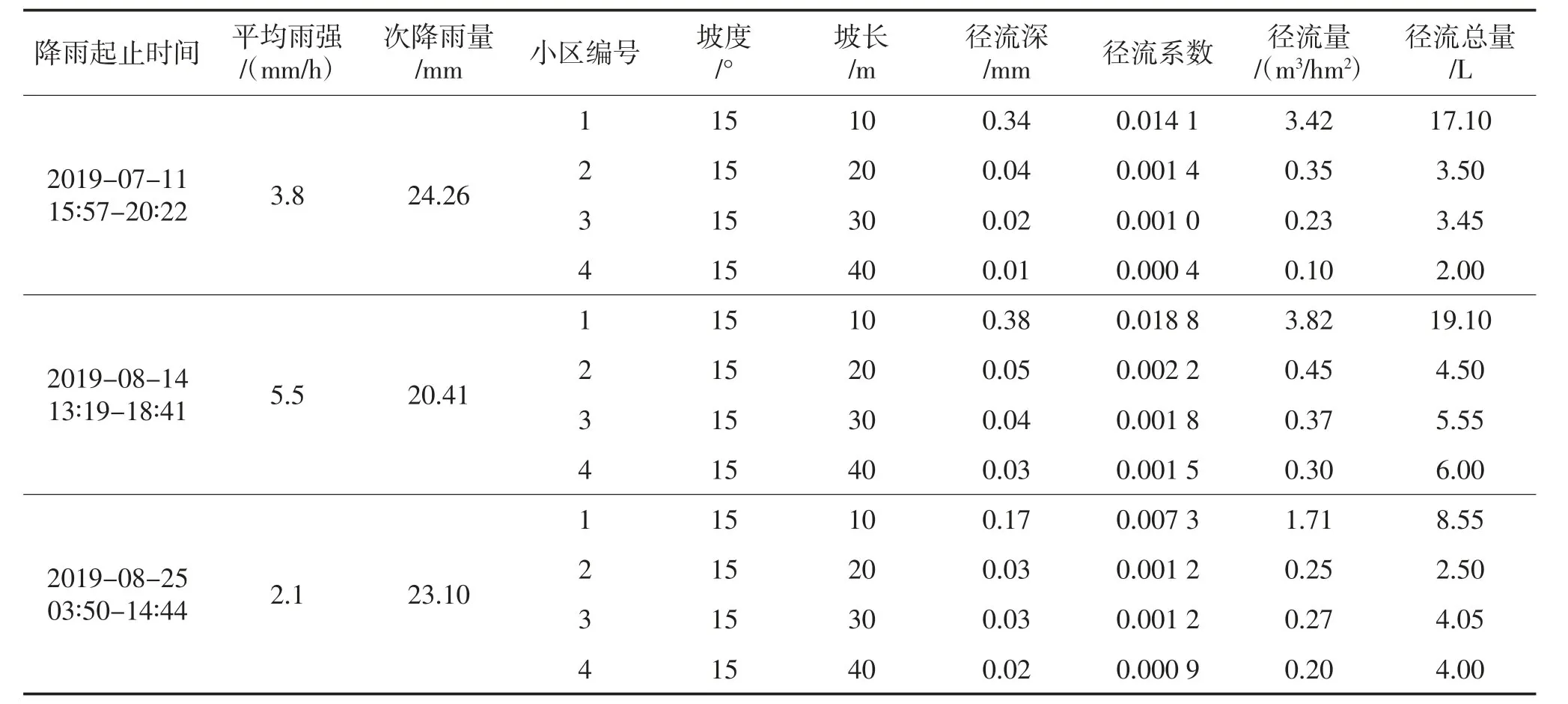

根据表1径流量资料,将3次平均雨强大于15 mm/h降雨情况下的产沙量,分析结果点绘如图1。

图1 次降雨雨强>15 mm/h 时坡长与土壤侵蚀量的相关性

图1表明,3次平均雨强大于15 mm/h的天然降雨,在相同坡度条件下,土壤侵蚀量与坡长呈正相关。仍以2018年07月08日00∶18至02∶05次降雨为例,20 m坡长较10 m坡长土壤侵蚀量增加87.71%,30 m坡长较10 m坡长土壤侵蚀量增加271.81%,40 m坡长较10 m坡长土壤侵蚀量增加357.38%。观测结果表明,坡长越长土壤侵蚀量越大。

3.2.2 平均雨强<15 mm/h的次降雨

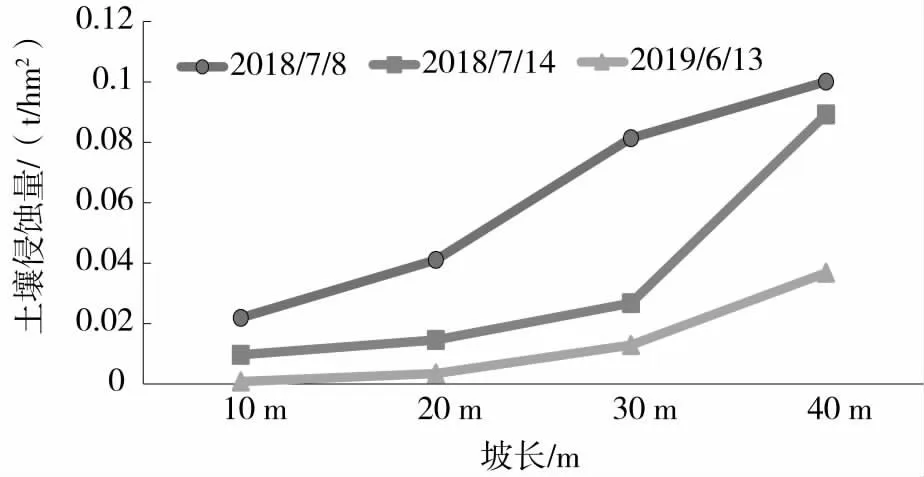

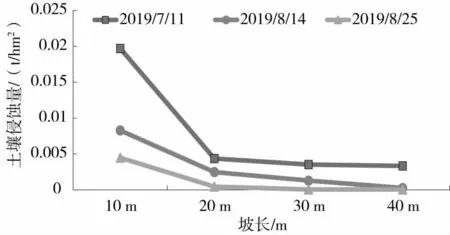

根据表2径流量资料,将3次平均雨强小于15 mm/h降雨情况下的产沙量,分析结果点绘如图2。

图2表明,3次平均雨强小于15 mm/h的天然降雨,在相同坡度条件下,土壤侵蚀量与坡长呈负相关。以2019年08月14日13∶19至18∶41次降雨为例,20 m坡长较10 m坡长土壤侵蚀量减少70.14%,30 m坡长较10 m坡长土壤侵蚀量减少84.45%,40 m坡长较10 m坡长土壤侵蚀量减少96.88%。观测结果表明,在土石山区的特殊地质条件下,也可能出现坡长越长土壤侵蚀量越小的情况。

图2 次降雨雨强<15 mm/h 时坡长与土壤侵蚀量的相关性

3.2.3 综合分析

出现上述情况,将其可能原因分析如下:在雨强较大时,坡长越长径流量就越大,因而产生的土壤侵蚀量也越大;但在雨强较小时,坡长增加则水体中的含沙量就会增加,水流能量多消耗于泥沙搬运,结果导致水流侵蚀趋于减弱。

4 结论与建议

4.1 结论

通过选择2018-2019年共6次的监测资料进行分析,可以得到以下结论:在大雨强降雨时,坡长越长,坡面径流量越大,土壤侵蚀量也越大,坡长与径流量和土壤侵蚀量呈正相关;但在小雨强降雨时,也可能出现坡长越长,径流量和土壤侵蚀量反而减小的负相关情况。

4.2 建议

影响坡面水土流失的因子诸多,包括坡度、雨强、植被覆盖率、土壤质地与土壤容重等。一般认为,坡长越长,径流量和土壤侵蚀量就越大,反之则反。但通过对2018-2019年共6次监测资料的分析,出现了坡长越长,径流量和土壤侵蚀量反而越小的反常情况,其原理与机制为何,建议今后持续进行深入研究分析。