药物洗脱支架置入术后晚期支架内再狭窄患者再次介入治疗的短期预后及危险因素分析

2020-04-27郑剑峰郭婷婷王勇胡小莹常越田原邱洪窦克非唐熠达袁晋青吴永健颜红兵乔树宾徐波杨跃进高润霖

郑剑峰,郭婷婷,王勇,胡小莹,常越,田原,邱洪,窦克非,唐熠达,袁晋青,吴永健,颜红兵,乔树宾,徐波,杨跃进,高润霖

冠状动脉支架的问世是经皮冠状动脉介入治疗(PCI)领域的一次革命并成为当前冠心病患者血运重建的主要方式[1-2]。早期裸金属支架(BMS)置入术后,支架内再狭窄(ISR)发生率高且死亡率也高,成为影响介入治疗预后的主要障碍。药物洗脱支架(DES)置入后早期ISR 的发生率显著降低,远低于球囊血管成形术和BMS 置入术,但DES 置入术后发生晚期支架内再狭窄(L-ISR)的患者随着时间的推移逐渐增多[3-5]。ISR 目前是心血管疾病患者支架置入术后的主要潜在性并发症,甚至能引起急性冠状动脉综合征,影响患者的预后及生活质量。虽然随着冠状动脉支架不断地发展,新一代DES 中ISR发生率逐渐降低,但由于冠心病患者接受DES 治疗的人群基数大且患病人数逐年增加,这类患者的数量仍十分庞大,并成为冠心病介入治疗的难题[6]。本研究旨在分析DES 置入术后发生L-ISR 的人群中老龄和非老龄患者的临床特征,并进一步探索L-ISR患者首次干预治疗后短期内发生主要不良心血管事件(MACE)的相关危险因素。

1 资料与方法

1.1 研究对象和相关定义

本研究连续入选在中国医学科学院阜外医院初次置入支架并于2016 年因首次发生L-ISR 而再入院治疗的218 例患者,根据患者的年龄分为老龄组(年龄≥65 岁,n=77)和非老龄组(年龄<65 岁,n=141)。MACE 包括心原性死亡、非致死性心肌梗死及靶病变血运重建(TLR)。相关定义参照学术研究委员会标准[7]。L-ISR 定义为:冠状动脉造影证实支架段血管管腔狭窄≥50%,且支架置入至发生ISR 的时间≥1 年[7-8]。介入治疗策略取决于术者,采用标准化PCI 策略,支架置入或球囊扩张。对于介入治疗术后的患者,推荐长期服用阿司匹林100 mg/d 联合氯吡格雷75 mg/d(或替格瑞洛90 mg,2 次/d),至少服用1 年。PCI 成功定义为:患者安全返回病房,介入治疗术后罪犯血管的TIMI 血流分级为3 级且血管残余狭窄<30%[9]。

1.2 数据收集

收集患者的人群特征、病史和临床表现以及冠状动脉造影特征和住院期间的基本情况等资料。患者血液样本在入院即刻被采集,采用标准化检查方法检测血常规、生化、凝血和血脂指标,并进一步计算中性粒细胞/淋巴细胞比值。收集患者住院期间接受的超声心动图检查数据,包括左心室射血分数(LVEF)、左心房直径、左心室舒张末期内径、室壁运动状态及心室收缩和舒张功能等。左心室收缩功能障碍定义为:LVEF<50%。左心室舒张功能障碍定义为:左心室松弛受损,伴有或不伴有弹性恢复力(舒张早期抽吸力)和左心室僵硬度增加导致的心脏充盈压升高[10]。

随访:通过电话随访收集患者此次出院后12 个月内MACE 的发生状况。

1.3 统计学方法

采用 SPSS 24.0 统计软件进行统计学分析。参数检验的连续型变量采用均数±标准差表示,非参数检验的连续性变量表示为中位数(四分位数)表示。分类变量采用率和百分比表示。连续型变量采用两样本比较,采用t检验或非参数的Mann-Whitney U 检验,分类变量组间比较采用卡方检验。应用Logistic 回归分析L-ISR 发生的危险因素。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的人口学特征和临床特征比较(表1)

与非老龄组患者相比,老龄组患者有更高比例的脑卒中、心房颤动、既往冠状动脉旁路移植术并且支架置入至发现ISR 的时间更长(P均<0.05)。而非老龄组体重指数(BMI)更高,有更高比例的冠心病家族史,组间比较差异有统计学意义(P均<0.05)。两组患者入院时的临床症状表现相似,主要表现为不稳定性心绞痛,其他基线资料比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。

表1 两组患者的人口学特征和临床特征比较[例(%)]

2.2 两组患者超声心动图和实验室检查结果比较(表2)

与非老龄组相比,老龄组患者入院时血清肌酐峰值、高敏C 反应蛋白和血沉更高,红细胞总数和丙氨酸氨基转移酶更低,差异均有统计学意义(P均<0.05)。然而,两组间LVEF 和左心房直径、左心室直径相似,老龄组存在室壁运动异常或左心室收缩功能受损的患者比例更高,但差异无统计学意义,其他血液检测指标两组间比较差异亦均无统计学意义(P均>0.05)。

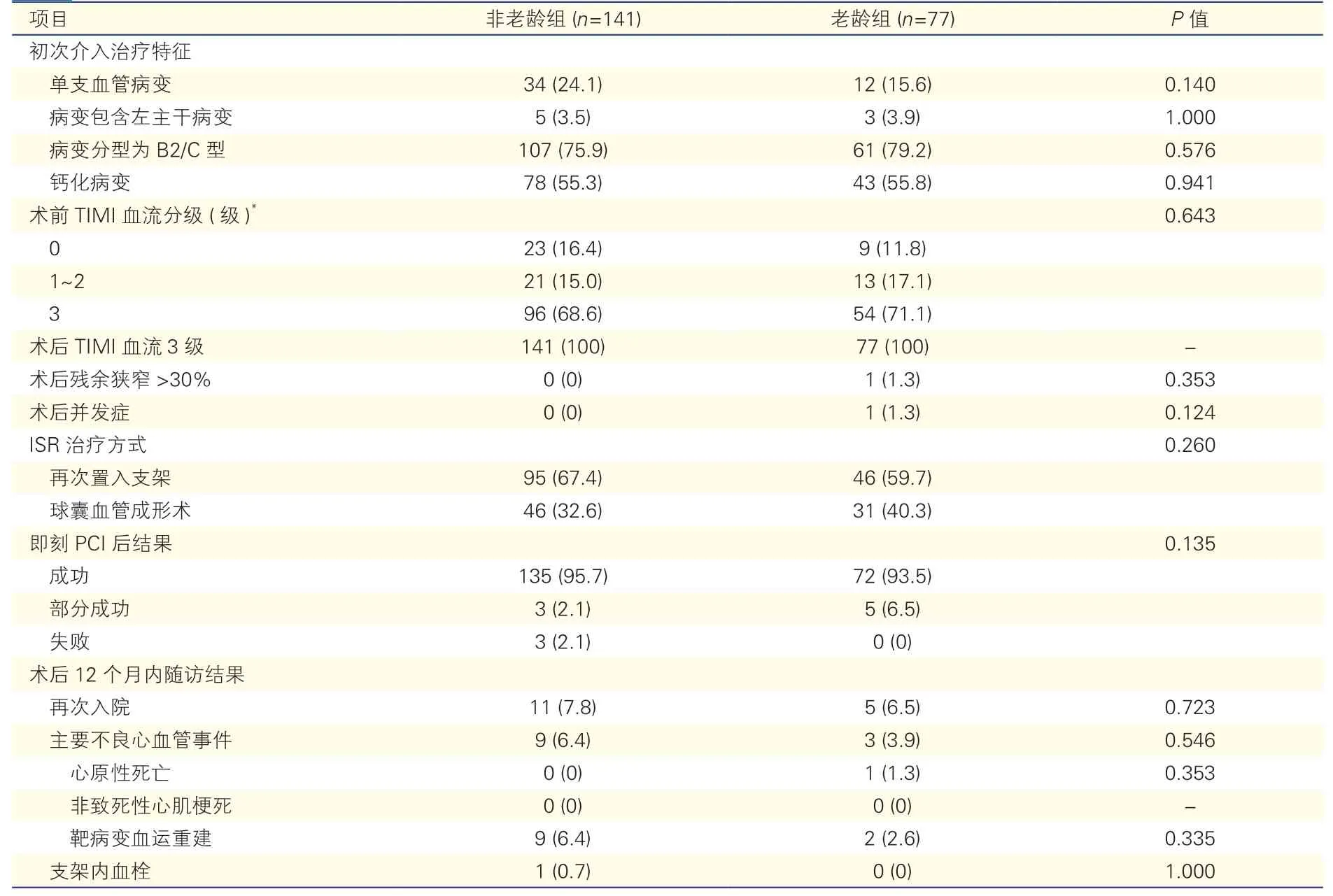

2.3 两组患者初次介入治疗特征、再次干预治疗及短期随访结果比较(表3)

初次介入治疗特征:尽管非老龄组中单支病变所占比例更高(24.1% vs 15.6%),但初次介入治疗结果和其他特征如术前TIMI 血流分级、病变分型为B2/C 型和血管钙化组间差异均无统计学意义(P均>0.05)。此外,初次介入术后TIMI 血流分级、残余狭窄和并发症等两组间比较,差异亦均无统计学意义(P均>0.05)。

再次干预治疗及短期随访:L-ISR 患者干预治疗后,12 个月随访时共有12 例(5.5%)患者发生MACE,非老龄组比老龄组发生率更高,但两组间差异无统计学意义(6.4% vs 3.9%,P=0.546)。其中老龄组发生1 例心原性死亡,2 例TLR;而非老龄组发生9 例TLR,无死亡患者;仅非老龄组中发生1 例支架内血栓,随访期间两组患者均未出现靶病变相关心肌梗死。老龄组和非老龄组患者随访期间再次入院率亦无明显差异(6.5% vs 7.8%,P=0.723)。

表2 两组患者超声心动图和实验室检查结果比较(±s)

表2 两组患者超声心动图和实验室检查结果比较(±s)

注:LVEF:左心室射血分数。*:中位数(四分位数)表示

表3 两组患者初次介入治疗特征、再次干预治疗及短期随访结果比较[例(%)]

2.4 多因素分析

参考既往研究报道的危险因素,将年龄、性别、BMI、冠心病家族史、脑卒中、心房颤动、高血压、高脂血症、糖尿病、既往心肌梗死、慢性肾脏病、入院时超声心动图特征、既往PCI 次数、置入支架总数、高敏C 反应蛋白、中性粒细胞/淋巴细胞比值、血沉、血管病变特征和即刻PCI 后结果等变量纳入Logistic 多因素分析。结果显示,左心室收缩功能障碍(OR=6.317,95% CI :1.145~34.843,P=0.034)是L-ISR 患者介入治疗后短期MACE 发生的独立危险因素。

3 讨论

本研究发现:(1)与非老龄组L-ISR 患者相比,老龄组患者有更高比例的脑卒中、心房颤动、既往冠状动脉旁路移植术,支架置入至发现ISR 的间隔时间更长,BMI 和冠心病家族史比例更低,组间差异有统计学意义(P均<0.05);其余基线临床和人口学特征两组间未见差异。(2)除红细胞计数、血清肌酐峰值、高敏C 反应蛋白、血沉和丙氨酸氨基转移酶这些变量两组间存在差异外,其余血液代谢有关指标如糖化血红蛋白、甘油三酯和低密度脂蛋白胆固醇等以及超声心动图特征两组间无明显差异。(3)在DES 置入术后发生L-ISR 的患者中,左心室收缩功能障碍与短期MACE 发生独立相关。

ISR 一直是PCI 领域的临床难题之一,随着先进的腔内血管成像技术的发展,越来越多的证据显示支架内新生动脉粥样硬化为ISR 形成的重要原因,既往的多项研究也发现DES 置入术后发生ISR患者的治疗也更具挑战性[11-13]。组织病理学研究表明,在冠状动脉原发病变组织中胶原蛋白的含量较多[14],而ISR 的病变组织主要由富含蛋白聚糖的平滑肌细胞、胶原蛋白及网状纤维组成,DES 病变组织中血管平滑肌细胞的表型与BMS 相比也存在差异[15]。人体解剖研究报道,血管内膜组成呈现动态演变特征,随着时间的推移,支架置入段血管的胶原蛋白含量增加,而细胞外基质中的蛋白多糖会逐渐减少,但与BMS 相比,DES 会出现血管延迟愈合的过程,血管平滑肌细胞并不会像BMS 那样在支架置入后1~2 年内增殖达到高峰,之后下降[16]。目前,ISR 发生的具体机制尚未完全阐明,其是一个复杂的多因素调控的病理生理过程,血管内皮的损伤、炎症反应和过度修复导致的血管内膜增生[8]最终引起血管的重构而造成ISR。ISR 间的发生差异可能由于新生内膜中胶原蛋白和蛋白聚糖的累积比例不同引起。除了新生内膜中的血管平滑肌细胞,细胞外基质的修饰也在支架置入后血管的重构中起着重要作用,细胞外基质中相关的脂蛋白如蛋白聚糖等的滞留也被发现是动脉粥样硬化早期发生过程的初始事件[17]。蔡金赞等[18]的Meta 分析中显示,药物球囊和DES 治疗作为当前治疗ISR 的主要治疗方式,能显著降低ISR 患者的MACE 及TLR 风险,但两者间的差异并不显著,且心肌梗死、死亡及支架内血栓的发生风险差异无统计学意义。本研究也发现L-ISR 患者接受治疗后短期总的MACE 及支架内血栓发生率较低。DES 置入段血管的再内皮化延迟、血浆脂蛋白渗透率增强和细胞外基质中大范围积聚的相互绑定的脂蛋白与蛋白聚糖,通常被认为是加速新生动脉粥样硬化的主要机制[19-20]。因此,DES置入后发生L-ISR 的患者再次治疗干预后,短期内发生MACE 的原因很可能是由于新生内膜细胞外基质的修饰作用和新生动脉粥样硬化进程加快所致。此外,在本研究中老龄组和非老龄组L-ISR 患者介入治疗术后12 个月内的MACE 发生率是相似的,可能也表明新生动脉粥样硬化进程在不同年龄患者中的发展具有同质性。在本研究中我们还发现,左心室收缩功能障碍的超声心动图特征是L-ISR 患者介入治疗术后短期不良预后的独立危险因素。引起左心室收缩功能异常的原因有很多,而心脏的正常收缩和舒张对维持心脏泵血功能起着重要作用[21]。心脏作为一个整体能协调一致的工作,得益于各部位心肌细胞分子间的整合重构,左心室收缩功能异常为心功能受损的一个缩影,预示着患者预后不良并且是心力衰竭发生的重要原因[22-23]。与普通介入治疗患者相比,合并L-ISR 患者的疾病状态更为不稳定,心功能所受的影响也较大。因此,当这类患者出现明显的左心室收缩功能障碍时更应注重术后的二级预防和增强风险认识。总而言之,影响L-ISR发生、发展及这类患者短期预后的具体机制目前尚不清楚,还需要更多相关的探索研究。

本研究的主要局限为单中心研究,并且所纳入的样本量较小,存在一定偏倚。其次,本研究主要探索DES 置入后发生L-ISR 的患者短期预后的危险因素,但其具体病理生理机制未能阐明,还有待进一步的研究工作。最后,受限于在当前的医疗环境,尚不能常规应用腔内血管成像技术等先进的技术来探究L-ISR 的发展演变,且这类检查费用昂贵,在临床实践中也难以全面开展。期待未来能有更多、更好的相关研究。