2019 年中国成人急性ST 段抬高型心肌梗死医疗质量控制报告

2020-04-27国家心血管病医疗质量控制中心专家委员会冠心病专家工作组

国家心血管病医疗质量控制中心专家委员会冠心病专家工作组

随着人民生活水平的提高及人口老龄化的出现,心血管疾病患病率持续增长,全国超过2.9 亿人受累[1]。据估计,到2030 年,中国急性心肌梗死患者将从2010 年的810 万增至2 260 万[2-3]。2001 年至2011 年,我国急性ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)患者住院率增加近4 倍(男性患者从4.6/10 万增长至18/10 万;女性患者从1.9/10 万增长至8/10 万)。从2013 年开始,农村地区急性心肌梗死病死率大幅超过城市(2016 年农村、城市地区急性心肌梗死死亡率分别为 74.72/10 万和58.69/10 万[1])。与此同时,心血管疾病的病情发展快、致残率高及诊疗新技术新产品费用高昂,给社会和家庭造成沉重的经济负担[4]。

针对不断增长的已患病人群和即将发病的人群,必须提高现有医疗水平,但仅凭此不足以保证患者获得高质量的医疗服务。评价和改善医疗质量,提高国家医疗卫生投入的产出效率,取得最佳的医疗结局,是国家卫生主管部门高度重视的问题。

1 急性ST 段抬高型心肌梗死医疗质量控制工作概况

2018 年1 月,国家心血管病医疗质量控制(质控)中心专家委员会冠心病专家工作组正式成立,并将重点首先放在冠心病中急重症——急性STEMI 上。根据国内外临床指南和相关行业质控体系,并结合我国实际情况,工作组建立了我国急性STEMI 医疗质量评价指标体系,形成了专家共识[5],建立了全国急性STEMI 医疗质控数据填报平台,并确定由各省、各地区心血管病医疗质控中心协助开展全国急性STEMI 医疗质控指标评价。根据计划定期发布医疗质控数据报告,提交各级卫生健康委员会和反馈给省级医疗质控中心;同时根据质控数据报告发布纠偏报告,反馈给省级医疗质控中心和卫生健康委员会。

根据2017 年的数据,工作组发布《2018 年中国心血管病医疗质量报告》。该报告指出,经过近年的医疗质控评价,相关质量改善策略和工具的应用,各级医院特别是具备经皮冠状动脉介入治疗(PCI)能力的医院中循证药物应用的情况改善明显,与英国、美国等国家的差距缩短,同时急性STEMI 诊治临床结局逐步改善,提示近年的急性STEMI 医疗质控卓有成效。但同时仍存在一些问题,比如,再灌注治疗及相关临床检查时间存在延迟,不同级别医院之间临床结局仍有显著差异等。究其原因,与二级医院再灌注治疗比例稍低、再灌注治疗中溶栓比重偏大及溶栓后后续PCI 不足有关。及时再灌注治疗,特别是及时行直接PCI,可以明确改善临床结局。基于2018 年数据平台填报情况,工作组向参加医院提供医疗质控报告,并于2019 年上半年完成全国2018 年度急性STEMI 医疗质控数据填报。

2 急性ST 段抬高型心肌梗死医疗质量分析

2.1 全国急性ST 段抬高型心肌梗死患者接诊医院及病例数量分布情况

根据2018 年全国心血管病专业医疗质量管理控制情况调查表(NCIS)数据汇总,共31 个省、市、自治区3 405 家医院(二级医院2 019 家,三级医院1 363 家,未定级医院23 家)住院患者中明确诊断为急性STEMI 的患者共450 581 例,占全部住院患者的0.4%。急性STEMI 患者住院期间发生心原性死亡的比例中位数为3.1%(0%,7.0%),非康复出院患者比例中位数为9%(3%,30%)。

2.2 急性ST 段抬高型心肌梗死医疗质量控制评价

本次冠心病专业医疗质控报告主要数据来源于国家心血管病医疗质控中心的急性心肌梗死医疗质控数据填报平台,截至2019 年5 月31 日,已有全国24 个省、市共243 家各级医疗单位在急性STEMI医疗质控数据填报平台注册,187 家医院填报有效数据,参加各医院收集2017~2018 年全年急性STEMI 病例,用于医疗质控数据填报,形成医疗质控报告。目前共填报急性STEMI 病例数量34 526 例,其 中2017 年14 001 例,2018 年17 788 例;2018 年三级医院病例数量16 375 例,二级医院病例数量1 413 例,PCI 资质医院病例数量17 692 例,非PCI资质医院病例数量96 例。

基于2018 年各省、市各医院急性STEMI 医疗质控数据填报平台数据,我们对照2017 年急性STEMI数据及中国急性心肌梗死(CAMI)注册研究数据进行比较分析。CAMI 注册研究是一项前瞻性、多中心、全国性注册研究,涵盖中国大陆地区3 类行政级别(省、地、县)的108 家医院。该研究观察了2013 年1 月至2014 年9 月急性心肌梗死患者30 d 内及6 个月的预后、急性心肌梗死后的死亡率及再住院率。此外,中国冠心病医疗结果评价和临床转化研究(China PEACE)在其全国代表性临床注册登记网络(包括城市地区58 家三级医院、5 家二级医院,农村地区的99 家县级医院)中收集2015 年急性心肌梗死住院病例12 108 例,我们对部分共有指标进行分析比较。同时,我们还与法国、英国、美国等国家的相关数据进行了比较。

2.2.1 急性ST 段抬高型心肌梗死患者一般情况

根据急性STEMI 医疗质控数据填报平台2018 年数据,我国急性STEMI 患者的平均年龄为(62.25±12.35)岁,41~80 岁患者占88.7%(15 770/17 777),其中51~70 岁患者占56.5%(10 036/17 777);随着人口老龄化的出现,老年人群占比增加,65 岁以上患者占41.8%(7 435/17 777),75 岁以上患者占16.5%(2 928/17 777),80 岁以上的高龄患者占比达6.6%(1 166/17 777),与2017 年急性STEMI 患者年龄分布基本相当。在性别分布上,仍以男性为主(76.3%,13 569/17 777)。到院患者出现心原性休克的比例为3.3%(592/17 786),心脏骤停的比例为1.5%(271/17 787),女性出现心原性休克的比例稍高于男性,男性与女性出现心脏骤停的比例基本相当(图1)。

不同级别医院比较:与三级医院相比,二级医院急性STEMI 患者年龄较大(P<0.0001,图2),男性患者所占比例稍低(76.7% vs 71.3%,P<0.0001),就诊急性STEMI 患者到院心原性休克(3.2% vs 5.1%)及心脏骤停(1.5% vs 2.3%)发生比例稍高(P均<0.05)。

图1 2018 年我国不同性别急性ST 段抬高型心肌梗死患者到院时心原性休克及心脏骤停的发生率

图2 2018 年我国不同级别医院接诊急性ST 段抬高型心肌梗死患者的年龄分布

PCI 资质医院与非PCI 资质医院比较:随着医疗技术水平的均衡发展,越来越多的医院具备开展介入治疗的能力,表现在本次参与填报的医院以PCI 资质医院为主。2018 年填报急性STEMI 病例中仅有96 例在非PCI 资质医院就诊。与PCI 资质医院相比较,非PCI 资质医院的患者年龄更大(P<0.001),余一般情况大致相仿。

2017 年与2018 年比较:患者的年龄分布、性别分布、总体病情严重情况(心原性休克及心脏骤停)差异均无统计学意义(P均>0.05)。2018 年在二级医院就诊的心脏骤停患者比例稍有增高(2017 年vs 2018 年:1.1% vs 2.3%,P<0.05),而三级医院急性STEMI 患者中心原性休克及心脏骤停的比例有所降低(2017 年vs 2018 年:心原性休克3.6% vs 3.2%,心脏骤停1.8% vs 1.5%,P均<0.05)。

1995~2015年法国急性STEMI患者数据显示,患者的平均年龄从(66.2±14.0)岁下降至(63.5±14.6)岁[6];2014年美国ACTION-GWTG 数据显示,急性STEMI 患者平均年龄为(61.9±13.1)岁,男性占70.7%[7],与我国患者的平均年龄及性别构成基本一致;1995~2010 年期间法国4 项全国性调查显示,15 年间老年患者中心原性休克的患病率从11.6%降至6.7%(P=0.02)[8];而在丹麦,急性STEMI 后心原性休克的发生率从2010 年10.0%降至2017 年6.6%[9]。2018 年我国急性STEMI 数据提示,心原性休克发生率为3.3%,低于欧洲国家。

2.2.2 过程指标

2.2.2.1 急性ST 段抬高型心肌梗死患者中循证药物使用情况

国内和国际指南均明确推荐,所有无禁忌证的急性STEMI 患者应在入院24 h 内尽早应用阿司匹林、P2Y12受体拮抗剂和β 受体阻滞剂。住院治疗期间及出院带药中也推荐适宜患者应用阿司匹林、P2Y12受体拮抗剂、β 受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)/血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)、他汀类药物,并对已接受ACEI 和β 受体阻滞剂治疗且左心室射血分数(LVEF)≤40%、有心力衰竭或糖尿病的患者,推荐使用醛固酮受体拮抗剂。

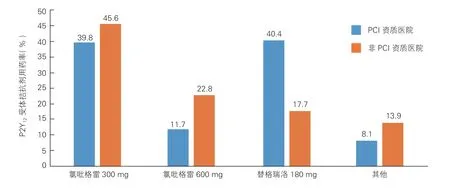

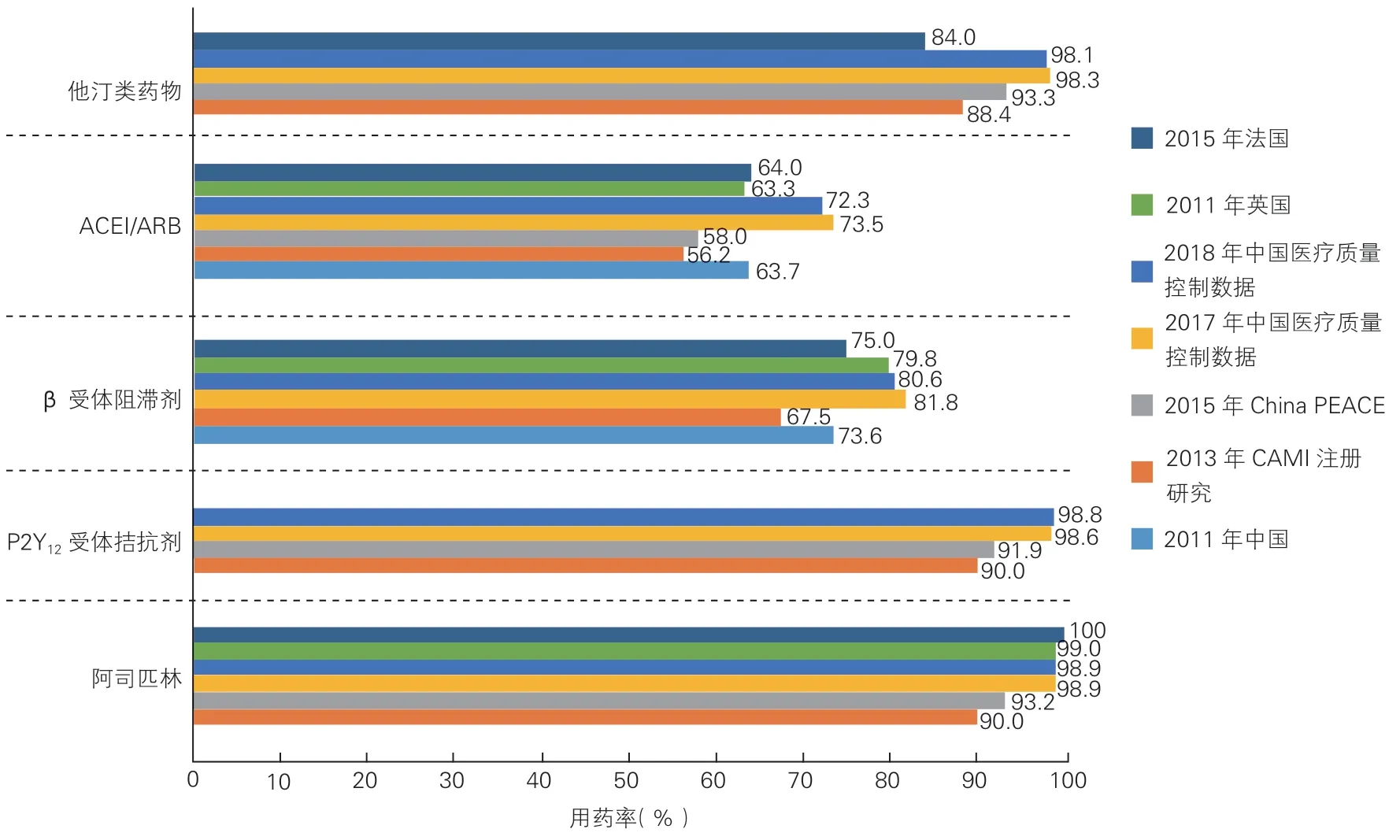

根据2018 年我国急性STEMI 医疗质控数据,所有适宜患者在入院24 h 内阿司匹林使用率为98.1%,P2Y12受体拮抗剂(包括氯吡格雷和替格瑞洛)使用率为98.0%(其中氯吡格雷300 mg 39.8%,氯吡格雷600 mg 11.8%,替格瑞洛180 mg 40.3%),β 受体阻滞剂使用率为67.5%。适宜患者住院用药及出院带药情况见表1。29.1%(5 104/17 524)的急性STEMI患者有醛固酮受体拮抗剂应用指征,其中85.1%(4 342/5 104)的患者出院带药包含醛固酮受体拮抗剂。另外,96.8%的住院患者在住院期间及出院宣教中接受了健康教育、戒烟或心脏康复项目。

表1 2018 年我国急性ST 段抬高型心肌梗死患者住院期间用药及出院带药情况[例(%)]

不同级别医院比较:二级医院及三级医院急性STEMI 患者入院24 h 内阿司匹林及P2Y12受体拮抗剂应用均高于95%,且在P2Y12受体拮抗剂负荷用药类别上无明显差异。二级医院患者住院期间及出院时β 受体阻滞剂、ACEI/ARB 的应用比例高于三级医院(P<0.01),二、三级医院急性STEMI 患者中有醛固酮受体拮抗剂适应证的患者比例相当,但二级医院出院带药中醛固酮受体拮抗剂的比例明显低于三级医院(49.6% vs 88.2%,P<0.0001),住院期间及出院时其余用药无明显差异(图3)。

PCI 资质医院与非PCI 资质医院比较:与非PCI资质医院比较,PCI 资质医院的急性STEMI 患者入院24 h 内抗血小板药物及β 受体阻滞剂(入院24 h 内P2Y12受体拮抗剂负荷用药类别见图4)以及住院期间和出院时β 受体阻滞剂、ACEI/ARB 应用比例较高。

2017年与2018年比较:急性STEMI患者入院24 h内P2Y12受体拮抗剂负荷情况的类别差异显著,主要体现在替格瑞洛的应用率从2017 年29.6%提高至2018 年40.3%(P<0.001)。其余住院用药及出院带药上略有差别(图5)。二级医院的循证药物应用进展明显(图6),其中入院24 h 内P2Y12受体拮抗剂的应用中,替格瑞洛180 mg 负荷所占比例从2017 年9.3%增长至2018 年42.2%。三级医院循证药物应用无明显变化,仅入院24 h 内替格瑞洛180 mg 负荷比例增加(2017 年 vs 2018 年:31.7% vs 40.2%,P<0.0001)。

与CAMI 注册研究中显示的数据比较,阿司匹林、P2Y12受体拮抗剂、他汀类药物、ACEI/ARB、β 受体阻滞剂的使用均保持较高比例,并有所增长,阿司匹林、P2Y12受体拮抗剂、他汀类药物的使用率均在90%以上,ACEI/ARB、β 受体阻滞剂也分别从既往56.2%、67.5%提高到72.3%、80.6%。2018年医疗质控数据中入院24 h 内循证药物使用率远远高于2015 年China PEACE 数据(例如,阿司匹林98.1% vs 33.1%,P2Y12受体拮抗剂98.0% vs 42.4%,β 受体阻滞剂 67.5% vs 41.0%),但China PEACE中基层医院占比较高。2018 年医疗质控数据中各种住院用药与China PEACE 数据比较均稳中有升(阿司匹林98.9% vs 93.2%,P2Y12受体拮抗剂98.8%vs 91.9%,ACEI/ARB 72.3% vs 58.0%,他汀类药物98.1% vs 93.3%),见图 5。

图3 2018 年我国不同级别医院急性ST 段抬高型心肌梗死患者中循证药物的应用情况

图4 2018 年我国PCI 资质医院与非PCI 资质医院急性ST 段抬高型心肌梗死患者中P2Y12 受体拮抗剂负荷用药情况

图5 我国急性ST 段抬高型心肌梗死患者住院期间循证药物用药变化趋势及与法国和英国的比较结果

图6 2017~2018 年我国不同级别医院急性ST 段抬高型心肌梗死患者住院期间循证药物用药变化趋势及比较

中国急性STEMI 患者中阿司匹林及P2Y12受体拮抗剂的使用率均达到98%左右,与英国国家心肌梗死项目基础数据库(MINAP)2011 年数据[10]有可比性。2015 年法国数据显示,急性STEMI 患者入院早期P2Y12受体拮抗剂中替格瑞洛使用率为59%,他汀类药物、β 受体阻滞剂、ACEI/ARB 使用率分别为84%、75%、64%(图5)[6];2014 年美国数据显示,急性STEMI 患者出院带药中阿司匹林、β 受体阻滞剂、他汀类药物使用率分别为99%、98%、99%[7];中国数据与法国、美国数据均有可比性。

2.2.2.2 急性ST 段抬高型心肌梗死患者再灌注治疗情况

2018 年我国急性STEMI 医疗质控数据显示,在适宜患者中再灌注治疗的比例为86.3%(15 355/17 785),其中直接PCI 占97.8%(15 023/15 355),溶栓治疗占2.2%(332/15 355),溶栓治疗成功率为85.5%(284/332)。22.0%(73/332)的溶栓患者接受溶栓及介入联合治疗。

急性STEMI 患者发病后到院中位时间为4.5(2.0,10.0)h,其中发病12 h 内到院的比例为80.5%(14 214/17 664)。到院实施溶栓治疗的中位时间为45.5(23.0,88.0)min,其中到院30 min 内实施溶栓治疗的比例为34.9%(116/332)。到院实施直接PCI的中位时间为78(46,144)min,其中到院90 min内实施PCI 的比例为58.7%(8 500/14 488)。

不同级别医院比较:不同级别医院再灌注治疗存在差别,三级医院中再灌注比例为86.8%(14 204/16 372),二级医院再灌注比例为81.5%(1 151/1 412),二级医院患者发病12 h 内到院的比例高于三级医院(84.9% vs 79.5%,P<0.001)。二级、三级医院再灌注相关指标具体见图7。二级医院30 min内溶栓比例与三级医院相当,但溶栓成功率更高(93.0% vs 82.3%),90 min 内实施PCI 比例与三级医院相当(63.0% vs 58.3%)。

图7 2018 年我国二级、三级医院急性ST 段抬高型心肌梗死患者中再灌注治疗比例和方式及溶栓药物的使用情况(%)

与非PCI 资质医院比较,PCI 资质医院到院患者发病时间更短,再灌注比例明显升高(49.0% vs 86.5%),30 min 内溶栓的达标率更高(7.7% vs 36.1%)。

基于我国2018 年急性STEMI 医疗质控数据,发病12 h 内到院的急性STEMI 患者比例从2017 年77.6%增长至80.0%(P<0.00001),再灌注治疗比例从2017 年83.7%增长至86.4%(P<0.001);到院30 min 内溶栓比例无明显差异,但溶栓药物瑞替普酶的应用增加,从2017 年52.0%增至56.6%;到院90 min 内行直接PCI 的比例明显增高(52.5%vs 58.7%)。二级医院中,患者发病12 h 到院的比例明显提高,从2017 年73.7%增至2018 年84.9%(P<0.0001);再灌注治疗比例亦提升明显,从2017 年67.8%升至2018 年81.6%,90 min 内实施PCI 的比例从2017 年48.4%提升至2018 年63.0%(P<0.0001)。三级医院中再灌注治疗比例轻度增高,从2017 年85.5% 增 至2018 年86.8%,到 院90 min 内实施PCI 的比例也从52.8%提升至58.3%(P<0.0001)。

2018 年我国急性STEMI 医疗质控数据显示,患者发病后到院中位时间与CAMI 注册研究基本相似[11],发病12 h 内到院比例从既往的66.7%增长至80.0%。再灌注治疗人群中,溶栓比例明显下降,与CAMI 注册研究中省级医院相比,溶栓比例从3.1%降至1.9%,直接PCI 比例则从58.7%增长至84.5%(图8)。溶栓药物也从既往以尿激酶为主转变为以第三代溶栓药物瑞替普酶为主。一方面与本次急性STEMI医疗质控参与单位中医院级别较高、PCI 资质医院占比较高有关;另一方面,目前的数据与既往省级医院数据相比亦有较大提升,提示近年急性STEMI 医疗质控卓有成效。与以基层医院为主的China PEACE数据比较,2017 年、2018 年我国急性STEMI 医疗质控数据显示再灌注治疗率明显提高;2015 年China PEACE 院内再灌注治疗率仅为44.2%,从急性STEMI医疗质控平台中所获得的二级医院再灌注治疗率2017年为67.8%,2018 年为81.5%。这说明,近年急性STEMI 医疗质控工作对于不同级别医院医疗质量的提升均起到了积极的作用。

图8 CAMI 注册研究及2017 年和2018 年我国急性ST 段抬高型心肌梗死医疗质量控制数据中再灌注治疗的情况

我国适宜患者中再灌注治疗比例与英国MINAP 2011 年数据[10]持平(86.3% vs 84.0%)。在溶栓药物的选择上,瑞替普酶比例升至56.6%,尿激酶占27.4%,与2006 年英国常用的溶栓药物构成比基本一致,但低于英国2011 年第三代溶栓药物所占比例(71.3%)[10]。然而,中、英两国在再灌注治疗的时效性上仍然有一定差距。中国急性STEMI 患者从出现症状到抵达医院的中位时间为4.5(2,10)h,而2011 年英国患者从出现症状到接受再灌注治疗的中位时间为2.5(1.5,5.5)h。法国患者发病至到院时间从1995 年240(140,540)min 减少到168(100,398)min[6],优于中国;法国再灌注治疗率从49.5%增至82.0%,PCI 实施比例从12.0%增至76.0%,溶栓比例从37.5%减少到6.0%,中国数据较之有可比性。与美国数据比较,中国急性STEMI 患者在再灌注治疗比例及时效性上仍有差距:2010 年美国急性STEMI 再灌注治疗比例为94.2%,到院90 min PCI达标率为92%~94%[12];2014 年美国急性STEMI 患者30 min 内溶栓比例为54%,非转运和转运患者90 min内PCI 实施比例分别为95.9%和31.5%[7]。

2.2.2.3 急性ST 段抬高型心肌梗死患者相关检查实施情况

根据国内及国际急性STEMI 诊治指南及医疗质控指南,急性STEMI 患者应在入院后尽快行心电图检查,接受超声心动图检查评价心功能及血脂检测。

2018 年我国急性STEMI 医疗质控数据显示,急性STEMI 患者到院进行心电图检查的中位时间为3(0,7)min,其中到院10 min 内进行心电图检查的比例为82.1%。91.7%的患者到院后进行血脂检测,中位时间为到院10.00(0.92,20.00)h,其中24 h内完成检测者占89.2%。87.0%的患者到院后行超声心动图评价左心室射血分数(LVEF),其中24 h内完成超声心动图检查者占55.7%。

不同级别医院比较:二级医院患者到院心电图检查中位时间与三级医院无明显差异(3 min vs 3 min),但到院10 min 内行心电图检查的比例高于三级医院(88.6% vs 81.6%,P<0.0001)。二级医院患者到院24 h 内低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的检查比例高于三级医院。二级医院患者通过超声心动图评价LVEF 的比例低于三级医院(79.3% vs 87.7%),但到院24 h 内超声心动图检查比例高于三级医院(64.1% vs 55.0%)。

PCI 资质医院与非PCI 资质医院比较:与非PCI资质医院比较,PCI 资质医院到院10 min 内行心电图检查的比例较高(72.9% vs 82.2%),通过超声心动图评价LVEF 的比例明显较高(66.7% vs 87.1%)。

2017 年与2018 年数据比较:与2017 年相比,2018 年患者到院10 min 内进行心电图检查比例增长明显(71.8% vs 82.1%,P<0.0001),LDL-C、超声心动图评价LVEF 的比例均无明显差异。二级医院检查比例及及时性改善明显,2018 年患者到院10 min内心电图检查比例从2017 年66.3%增至88.6%,到院24 h 内LDL-C 检测率从89.2%增至95.1%,24 h内超声心动图检查率从42.5%增至64.1%(P均<0.0001)。2018 年三级医院中患者到院10 min 行心电图检查比例提升明显,从2017 年72.4%升至81.6%(P<0.05)。

根据MINAP 数据,2011 年英国住院患者超声心动图检查率(69.1%)[10]高于同年的中国数据(61.9%),2018 年我国急性STEMI 数据显示超声心动图评价LVEF 的比例较2017 年稍有提高,87.0%的急性STEMI 患者入院后行超声心动图检查。2014年美国急性STEMI 患者到院10 min 行心电图的比例为68.0%[7],2017 年我国急性STEMI 医疗质控数据显示到院10 min 内行心电图比例为71.8%,与美国相当,2018 年提升明显,为82.1%。

2.2.3 结局指标及效价变量

根据2018 年我国急性STEMI 医疗质控数据,患者中位住院时间为 7(5,10)d,平均为7.66 d,平均总住院费用为46 647 元[ 中位数 41 707.52(31 819.00,55 007.00)元]。其中95.1% 的急性STEMI 住院患者好转出院,院内心原性死亡率为2.7%,非心原性死亡率为0.1%,因各种原因放弃治疗者占2.2%。急性STEMI 患者出院30 d 内的非计划全因再入院率为0.6%(113/17 778),起病30 d内心原性死亡率为2.7%。其中80 岁以上患者住院期间心原性死亡率为13.6%,首诊30 d 内心原性死亡率为13.0%。

2.2.3.1 效价指标比较

不同级别医院比较:二级、三级医院患者平均住院时间一致,二级医院住院总费用明显低于三级医院(35 916 元 vs 42 194 元)。再灌注治疗与否和再灌注治疗方式与住院费用明显相关。

PCI 资质医院与非PCI 资质医院比较:非PCI资质医院住院费用明显低于PCI 资质医院(中位数:9 532 元 vs 41 786 元),进一步说明再灌注治疗与否和再灌注治疗方式与住院总费用相关。

2017 年与2018 年数据比较:与2017 年相比,2018年患者平均住院时间明显缩短(9.09 d vs 7.66 d,P<0.0001),住院费用减少(中位数:43 819 元 vs 41 708 元),以三级医院为著,中位住院费用从44 621 元降至42 194 元(P<0.05),但在二级医院,总住院费用有所增加,从33 978 元增至35 916 元。

2.2.3.2 结局指标比较

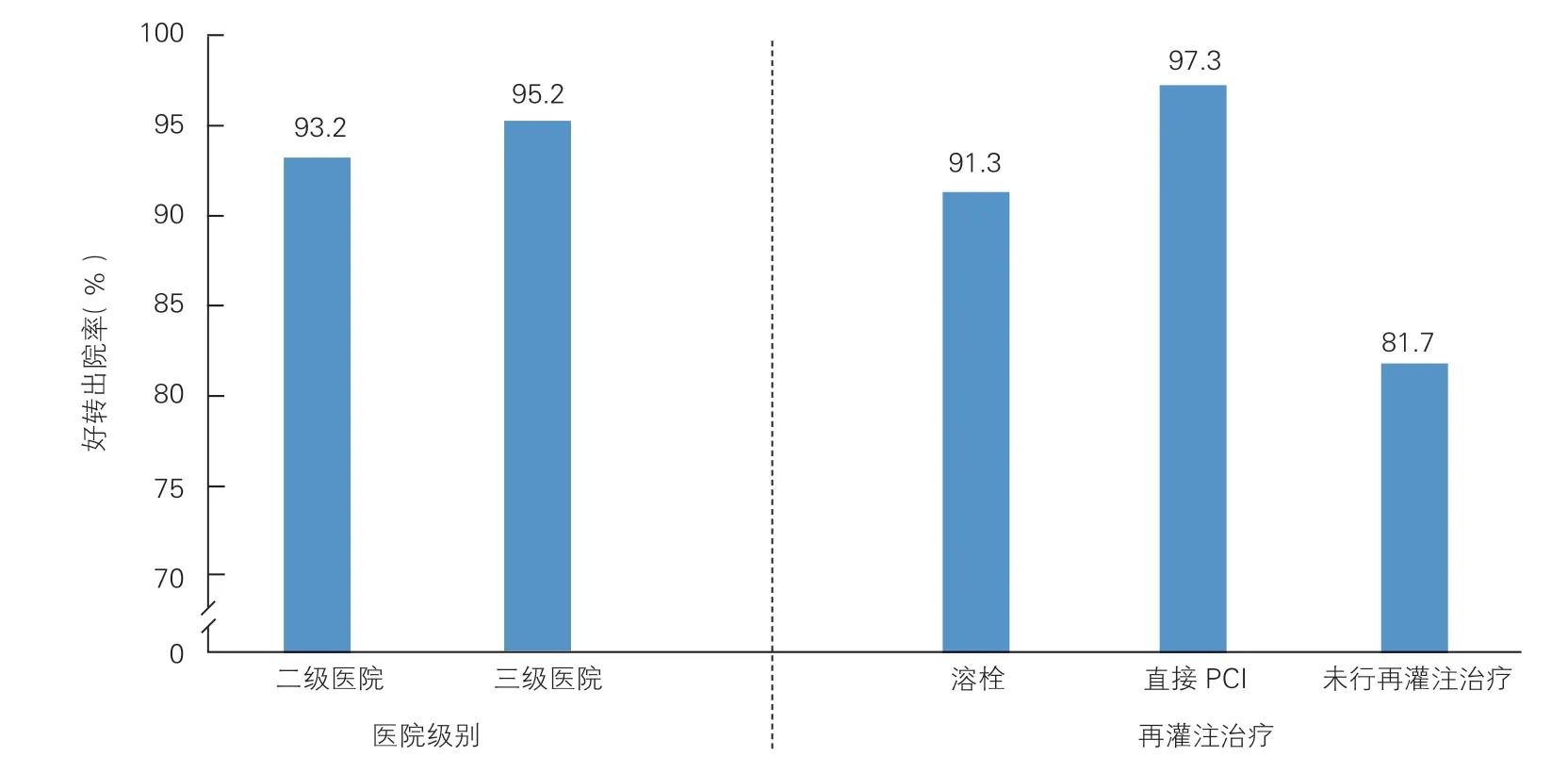

三级医院的急性STEMI 患者住院结局好于二级医院(图9),二级、三级医院首诊30 d 内心原性死亡率(3.2% vs 2.7%)及出院30 d 内再入院率(0.8%vs 0.6%)相当。

再灌注治疗与否及再灌注治疗方式决定临床结局。再灌注治疗采取直接PCI 方式的患者好转出院比例明显高于采取溶栓治疗的患者及未行再灌注治疗的患者,心原性死亡比例也最低(图9、10)。

PCI 资质医院急性STEMI 患者的住院结局明显好于非PCI 资质医院,住院好转出院率分别为95.2%和76.0%,心原性死亡率分别为2.7%和4.2%。两者出院30 d 的再住院率相仿,非PCI 资质医院心急性STEMI 患者首诊30 d 内心原性死亡率高于PCI资质医院(6.3% vs 2.7%)。

图9 2018 年我国不同级别医院及不同再灌注治疗方式下急性ST 段抬高型心肌梗死患者好转出院结局分布情况

图10 2018 年我国急性ST 段抬高型心肌梗死患者不同再灌注治疗方式下的结局

与2017 年相比,2018 年急性STEMI 患者住院结局及首诊30 d 内心原性死亡率均无明显差异,出院后30 d 非计划再入院率有所下降(0.8% vs 0.6%),见图11。2018 年二级医院住院好转出院率轻度升高,心原性死亡率有所降低,因病例数限制,与2017 年间比较差异无统计学意义。2018 年三级医院的结局指标中,除出院后30 d 再入院率有所下降(0.9% vs 0.6%,P<0.05)外,余指标无明显变化。

与CAMI 注册研究数据相比,2018 年急性STEMI 患者首诊30 d 死亡率没有明显改变(3.1% vs 2.7%),30 d 再住院率明显下降(5.1% vs 0.6%);患者住院结局明显改善,好转出院率为95.1%,死亡或放弃治疗的比例从9.3%降至4.9%(图11)。与China PEACE 2015 年数据比较,2018 年住院全因死亡率从5.7%降到2.8%。临床结局的改善反映急性STEMI 医疗质控有成效。

图11 CAMI 注册研究与2017 年和2018 年我国急性ST 段抬高型心肌梗死医疗质量控制数据中患者结局指标比较

与英国MINAP 2011 年数据[10]相比,2018 年我国急性STEMI 患者院内死亡率稍低(3.8% vs 2.8%),但院内因各种原因放弃治疗者占2.2%,其中可能存在部分死亡病例,故院内总死亡率可能与英国相当。2011~2014 年美国ACTION-GWTG 数据显示,急性STEMI 患者院内死亡率为5.9%~6.4%,2015~2016年美国65 岁以上老年急性STEMI 患者院内死亡率为7.2%[13],2017 年欧洲心脏病学会急性STEMI 诊疗指南报告,根据欧洲国家注册研究,未经选择的急性STEMI 患者院内死亡率为4%~12%[14];近期一项系统性回顾分析集合2019 年5 月前发表的各国研究数据后发现,急性冠状动脉综合征患者住院死亡率为2.1%~5.1%[15],2018 年中国急性STEMI 医疗质控数据显示院内死亡率与其基本相当。美国2008年数据显示,急性心肌梗死患者30 d 全因死亡率为7.8%[16];法国数据提示,1995~2015 年急性STEMI患者30 d 死亡率逐年下降,从14%降至3%,主要与早期再灌注治疗和循证药物的应用有关[6];2013年我国急性STEMI 患者30 d 死亡率为3.1%,2018年为2.7%,与欧美数据基本相当。在急性STEMI患者住院时长方面,我国始终高于英国,2011 年我国急性STEMI 医疗质控报告中中位住院时间为11(7,15)d,2017 年、2018 年中位住院时长均为7(5,10)d,而2011 年英国仅3(2,5)d。

3 问题分析及未来工作重点

3.1 问题分析

与既往心血管病医疗质控报告相比,2018 年我国急性STEMI 患者的年龄、性别构成均无明显改变,随着老龄化社会的出现,80 岁以上高龄患者占比逐年增长;高龄患者病变复杂,合并症多,病死率高(住院期间心原性死亡率为13.6%,急性STEMI 首诊30 d内心原性死亡率为13.0%),是急性STEMI 患者中的高危人群,对高龄患者的救治是急性STEMI 诊治中需要解决的重要问题。

总体来说,经过近年来的医疗质控评价、相关质量改善策略和工具的运用,我国急性STEMI 患者中循证药物应用的情况改善明显,与英、美等国的差距缩短,同时急性STEMI 诊治临床结局逐步改善,提示近年急性STEMI 医疗质控卓有成效。具体来说,自医疗质控工作系统开展以来,与2017 年相比,2018 年急性STEMI 患者再灌注治疗的比例增高,到院90 min 内PCI 的达标率提高,尤其二级医院在循证药物应用、再灌注治疗的比例及及时性、急性STEMI 相关检查的及时性方面均有明显改善,提示近年急性STEMI 医疗质控工作对于不同级别医院医疗质量的提升均起到了积极的作用。然而,医疗质量改善的同时仍存在一些问题。

3.1.1 时间延迟

再灌注治疗时间仍存在延迟:患者到院90 min内实施直接PCI 的比例仅为58.7%,与国际、国内治疗指南中推荐的标准及欧美数据差距明显。

相关检查的及时性需进一步提升:尽管与2017年相比,2018 年急性STEMI 患者到院10 min 内进行心电图检查的比例明显增高,入院24 h 内LDL-C检测比例也在80%以上,住院期间通过超声心动图评价心功能的比例与欧美国家持平,但24 h 内行超声心动图检查的比例仍然偏低(55.7%)。入院后超声心动图检查有利于早期评价心脏情况(例如,排除急性STEMI 机械性并发症),早期启动改善心功能的治疗,从而减少再灌注治疗并发症,改善患者预后。

3.1.2 临床结局改善不明显

尽管2018 年急性STEMI 患者再灌注治疗的比例和及时性(到院90 min 内PCI 达标率)较2017 年有所改善,但临床结局指标改善不明显。原因分析:一方面,再灌注治疗的及时性仍有很大提升空间,虽然2018 年到院90 min 进行PCI 的比例接近60%,但与国际标准差距明显,进一步提升或将明显改善临床结局;另一方面,可能与此次数据来源以三级医院为主,目前三级医院结局指标已经处于相对较好情况,进一步改进空间有限,而二级医院及基层医院来源的数据占比较小,根据现有数据分析提示,二级医院特别是基层医院临床结局无明显改善,因此扩大收集基层医院数据并进行分析、指导,加强对基层医院诊疗规范化的培训及管理,将明显改善临床结局。

此外,近期的一项系统性回顾分析发现,医疗质量改进干预措施可以适度改善过程指标,但对临床结局作用不明显[15],与我们近期的数据分析结果相吻合,因此需要进一步寻找关键指标,以获取临床结局的进一步改善。

3.1.3 不同级别医院之间临床结局仍有差异

在就诊患者情况(年龄构成、心肌梗死部位、发病12 h 内到院比例)、再灌注时间(到院30 min内溶栓治疗比例、到院90 min 内直接PCI 比例)、循证药物应用、常规检查等方面,不同级别医院无明显差异,但二级、三级医院的结局指标仍有差异,三级医院的好转出院率高于二级医院,心原性死亡及因病重等原因自动出院的情况少于二级医院。这与二级医院就诊急性STEMI 患者心原性休克和心脏骤停比例稍高、再灌注治疗比例稍低、再灌注治疗中溶栓比重偏大及溶栓后续PCI 不足有关。及时再灌注治疗,特别是及时行直接PCI,可以明确改善临床结局。此外,虽然二级医院循证药物应用率改善明显,但重症患者中药物应用比例仍低于三级医院,说明在现有诊疗模式的情况下,需要继续加强对重症患者诊治的培训和管理,以进一步改善预后。

3.2 未来工作重点

为整体提升全国急性STEMI 诊疗质量,下一步工作重点主要涉及以下两大方面。

3.2.1 提高数据填报质量及数量,提高基层医院参与度,形成准确、有效、有代表性的医疗质量控制报告

目前在国家卫生健康委员会医政医管局主导下,以国家心血管病中心为基地,已经组建了国家心血管病医疗质控中心专家委员会冠心病专家工作组,确定急性STEMI 质量评价体系并构建数据填报平台。平台目前运行流畅,下一步计划与医院质量管理系统(HQMS)、医疗保险数据库、国家卫生健康委员会单病种数据库、死亡登记数据库等进行链接和合并,发挥数据连接产生的协同效应,使数据分析准确、可靠,兼顾宏观趋势及具体问题把握。

此外,需要进一步提高基层医院的参与度,提高基层医院数据填报质量及数量,从而形成准确、有效、有代表性及指导性的医疗质控报告,因此需要进行更多的推广工作,下一步具体措施包括:通过各省、自治区、直辖市心血管病医疗质控中心开展推广心肌梗死医疗质控工作,促进急性STEMI 医疗质控平台填报;细化医疗质控指标定义,形成数据填报标准化流程,同时定期进行全员培训来确保医疗质控数据的准确性、完整性、连续性。

3.2.2 形成定期反馈沟通改进机制,加强基层医院诊疗规范化培训及管理

定期发布急性STEMI 医疗质控报告,提交各级卫生健康委员会并反馈给省医疗质控中心,通过强化问责机制促进医疗质量的改善。对各级填报医院定期、及时反馈沟通医疗质量评价结果,并在医疗质控指标体系下形成适用于各种不同级别医疗机构的急性STEMI 标准流程管理方案,将医疗质控工作中的重要环节体现在方案中,带动各省、市规范诊疗,从而提升急性STEMI 诊疗质量;同时对急性STEMI 标准流程方案实施中遇到的困难进行分析,提供指导意见及建议,真正做到提升不同级别医院特别是基层医院的诊疗水平,从而提高国家的整体诊疗水平。

另外,为提高医疗从业人员专业水平,计划通过多种方式,完善加强各级医疗单位医务工作者特别是专科医师的培养和继续教育,从而提高总体医疗服务水平及规范医疗流程。