唇齿相依 相得益彰

——江苏运河地区民歌整理与研究之我见

2020-04-26周玉波

周玉波

(江苏第二师范学院 文学院, 江苏 南京 210013)

由北至南,京杭大运河在江苏境内流经徐州、宿迁、淮安、扬州、镇江、常州、无锡、苏州等地,各地在文化形态上既有共性,也有自己的特点。此种共性与特点,在各地民歌中亦有体现。如徐州民歌受北方民歌影响较为明显,行腔高亢,内容多样,为地方曲艺如琴书、梆子等提供了丰富的营养;苏州民歌历史悠久,情思婉曲,更因冯梦龙辑《挂枝儿》《山歌》的存在,而与中国文学发展史有着紧密的联系;扬州、淮安地处中间地带,扬州清曲、清淮小曲无论腔调还是内容,都具有鲜明的南北杂糅色彩。在“文化运河”场景下,将运河沿线地区民歌视作一个整体,进行全面系统的整理与研究,考察这些民歌的生成发展情况,分析不同地区民歌的同与不同,讨论其与运河相互依存、共生共长的关系,确认其在民歌史、文学史、文化史上的地位与功用,既有意思,也有意义。

一、江苏运河民歌整理与研究的成绩及存在问题

以苏州民歌、扬州民歌为代表的江苏民歌,是中国民歌大家庭中的重要成员,冯梦龙辑录的《挂枝儿》《山歌》以“私情谱”著名,因为与晚明文学革新思潮有着互相促进的特殊关系,并且于近现代歌谣发展有着导夫先路的功劳,一直是民歌史与文学史、文化史研究的重点。明清两代的扬州民歌则因其与商业娱乐业的连体共生特性,在地区文学研究领域具有标本意义,如胡适、韩南等均对描写晚清扬州市井生活的小说《风月梦》中规模出现的民歌俗曲给予了高度评价。笔者在《从“寄生”到“共生”——明清小说与民歌关系浅说》[1]59-66一文中即认为,《风月梦》中的民歌与小说情节的推进已经融为一体,民歌构成其时地区生活的独特景观,也是小说文本的有机组成部分。苏州、扬州以外的其他江苏运河沿线地区,其民歌同样历史悠久,内容丰富,既是地域文化的瑰宝,也是运河文化的明珠。以运河为纽带,加强对各地区历代民歌的整理与研究,有助于客观全面地认识、评价江苏民歌的文学、文化、历史、民俗等多方面价值,整体性彰显江苏民歌在中国民歌版图中的地位,彰显江苏运河地区民歌在全流域运河文化带建设中的突出作用。

最近20年,随着各地“民歌/歌谣集成”工作陆续完成,江苏运河沿线地区民歌的整理与研究,取得了相当的成绩,其中以苏州民歌、扬州民歌成就最著。苏州民歌的整理与研究重点,围绕吴歌的挖掘与整理、吴歌与吴文化的关系展开。一方面,整理本《吴歌·吴歌小史》(顾颉刚等辑,王煦华整理)的出版,集中展示了吴地民歌的别样风采,冯梦龙辑《挂枝儿》《山歌》的版本与内容研究也有新的发现,笔者在国图藏本明代戏曲选集《万锦清音》附录的《挂枝儿》《山歌》中,又辑出通行本未收的部分民歌,进而确认《清音》中的《挂枝儿》《山歌》,是另有祖本,为冯梦龙研究、吴歌研究、吴文化研究增添了新的材料[2]50-58;另一方面,《白茆山歌集》《芦墟山歌集》《吴歌遗产集粹》等的编辑出版,相关主题论坛的陆续举办,为吴歌这一非物质文化遗产在新时期的传承与保护,提供了重要的支撑。扬州民歌的整理与研究,以韦人的扬州清曲系列成果最为突出(有《扬州清曲》《扬州戏考》等),此外车锡伦等对扬州聚盛堂、鸿文堂唱本的溯源介绍,中国台湾青年学者柯美而对晚清扬州民歌集《晓风残月》的个案剖析,张美林、韩月波《扬州民歌史略》对扬州民歌传播史的勾勒,在不同层面拓展了扬州民歌的研究范围,对扬州民歌的音乐史、文学史、文化史意义作了较为系统的爬梳。近年来,笔者依托主持的《淮阴师范学院学报(哲社版)》“民歌整理与研究”专栏平台,有计划地组织了一批运河地区民歌研究专题文章,有苏州童谣研究、清淮小曲研究、徐州民歌与徐州琴书关系研究、扬州盐商唱曲风气研究等,试图由点及面,逐步探究江苏运河地区民歌的风貌特征,在运河文化、江苏地域文化演进的框架内,透视运河地区民歌的嬗变轨迹,以及其在凝聚人民意志、传承中华文脉、彰显民族精神等方面所起的作用,在学界取得了良好反响。

总体而言,近年来有关运河地区民歌的整理研究虽然成果丰硕,但是也存在一定的不足或说是有待强化完善之处。如在文献挖掘上,已经陆续编成(出版)的各地“民歌/歌谣集成”,重点仍是收集在民众中流传的民歌,而对纸质文献包括域外汉籍民歌文献了解、挖掘较少,如清末民初苏州、扬州均有一批极活跃的书社、书坊,印行了大量的时调俗曲唱本,其中既有以《劈破玉》《满江红》《五更调》为代表的明清民歌的遗存,也有各类新兴号子、山歌、善歌,研究者至今对此鲜有关注。除此之外,各地还有一些珍贵的写、抄唱本,因为未入馆藏不见公私著录,寻访不易,知之者尤稀,而因为缺少足够的文献依据,学界对部分运河地区民歌俗曲的发展情况必然缺少清晰的认知。典型者如“淮红调”。“淮红调”是“两淮(旧指淮阴、淮安)俗曲满江红”的省称,《中国戏曲剧种大辞典》指“淮红戏,江苏省地方戏曲剧种之一,起源于宿迁,因由当地流行的‘淮红调’发展而成,故称”[3]422。据《辞典》的意思,“当地”是指宿迁,但是宿迁有“淮红调”么?文献中没有记载。只有淮红戏而不见赖以形成的“淮红调”,未免是淮红戏研究者的遗憾。那么“淮红调”在哪?在前已面世的同治间两淮盐运使方浚颐藏抄本《晓风残月》(见中国台湾联经出版事业公司《明清末刊稿汇编初辑·方忍斋所著书》,1976年)中,恰恰辑存了若干完整的“淮红调”,一是让人得以了解“两淮俗曲满江红”与常体“满江红”在形制上有何联系与区别,二是为“淮红戏”找到了它的前身。《晓风残月》中的“淮红调”与“满江红”分别是这样的:

淮红调

一见俏冤家,头带(“带”当作“戴”。民间唱本中此类讹误所在多有,如“哎哎哟”常作“哎哎叹”,引唱本内容类似问题概不出注)一对茉莉花,身穿着一件玉色纱罗卦。钮扣子似金打,露出了金练子,石榴红的兜兜上绣着一枝并头莲的荷花,香珠子在大夫上挂。下穿一条银红纱罗裙,绿纱裤带螺丝结儿打。蛋青鞋子满帮花,小小金莲刚半揸。拿一根银头玉嘴三镶乌木杆子长烟袋,荷包□满绣花。锤金扇子在右手拿,扇坠子似翡翠虾蟆。生成一付芙蓉鹅蛋瓜子脸,樱桃小口糯米银牙,会说几句疼人话。风流要算你第一,活活的把人来爱煞,好个俊俊俏俏小冤家。一见俏冤家,魂飞到天涯,冤家哎你就来了罢,免得奴记挂着。我为你身子有了病,我为你心中乱如麻。我为你懒说懒笑懒把话来讲,懒上象牙床,我为你茶不思来饭不想,小命儿难招架,不久要赴黄沙。想当初认不得冤家也罢了,到还好,到如今丢不下撇不下。撇不下我的小冤家,我二人想他一个妙良方,变一对并头的花,鸳鸯枕上同去耍。变一对并莲的花,那才有抓拿。

满江红

一更里哭小郎,撇得奴守孤帏好不凄凉。奴只得哭声夫来叫了声郎,冤家哎你些一刻在何方。二更里哭小郎,记得去年同把月来赏。到今年逢时遇节不得成双,人儿嗳你饶寿而亡。三更里哭小郎,我就是百般样鏖蛮你,你只得淡笑无言不肯将奴伤,冤家嗳软款温柔要算你第一桩。四更里哭小郎,小郎儿嗳新买的陈设物件都在奴的房,冤家嗳睹物把情伤。五更里哭小郎,我为你懒梳妆,懒说懒笑懒把话来讲懒上象牙床。我为你茶不思来饭不想,人儿嗳我命不得久长。

由上例可以看出,无论是“淮红调”还是“满江红”,词格都较为松散,完全符合民歌俗曲重调轻词的特点。珍贵的是,《残月》辑存“淮红调”与“满江红”中,有部分标注了详尽的板眼符号,可作今人研究其音乐特性的参考。

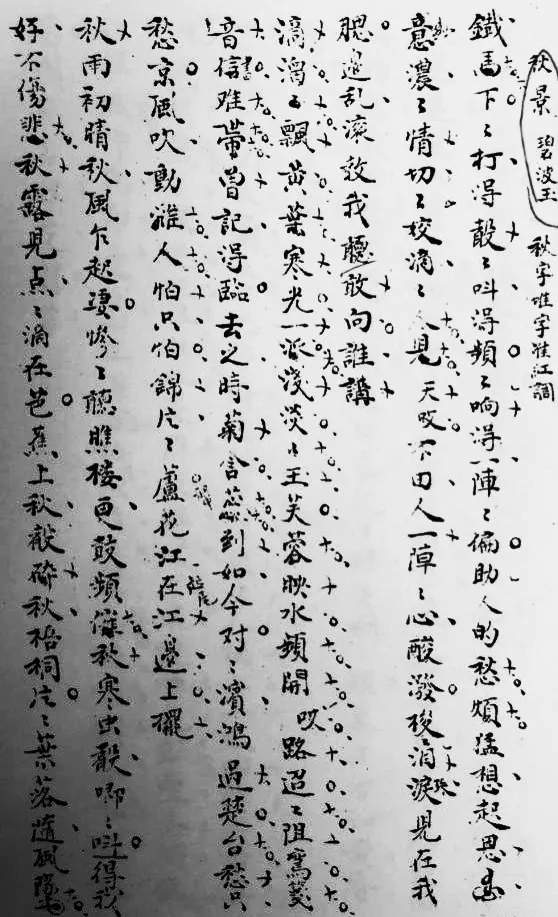

图1 《晓风残月》书影

运河地区民歌的整理与研究,还存在着两重两轻现象,即重个案轻整体,重理论轻应用。突出的表现是,多以具体地区为单位,梳理其民歌发展状况,而少有以运河文化为背景的综合性整体性研究;多是在理论层面,分析各地民歌的历史、内容、特点,少有在非物质文化遗产传承保护层面,对运河地区民歌在新形势下的开发利用提出建设性意见。

此外,地区间民歌整理与研究的不平衡现象也较为突出,苏州、扬州之外,其他地区的民歌整理研究工作,几无亮点,欠账太多。

二、江苏运河民歌整理与研究的内容及思路

笔者以为,江苏运河地区民歌整理与研究的主要内容,可分为三大板块。

一是历代民歌的收集整理。以苏州、无锡、常州、镇江、扬州、淮安、宿迁、徐州为单元,依据现有文献,同时结合民间文化调查结果,逐个蒐集整理这些地区流传的历代民歌,编成《江苏运河地区民歌集》,纵向上客观呈现各地区民歌的发展轨迹,横向上亦可直观了解各地区民歌间的相互影响。《民歌集》最终分为两个部分,一部分是纸质文献,另一部分是以图录形式,做成在线共享数据库,包括各地区代表性民歌与代表性传人的音频视频档案资料。

二是在运河文化、地域文化框架下,探究江苏运河地区民歌的生成发展史,分析其主要内容、音乐特征、现存状况,以及民歌与其他民间艺术,与文学、文化演进的互动关系,并在中国民歌发展史的坐标系中,讨论运河地区民歌的价值与定位。本板块在强化民歌主体研究的同时,重视其与赖以生存发展的环境也即运河背景关系的研究,重视民歌与其他文学文化形式相互影响的研究——如苏州民歌与评弹的互动,无锡民歌与锡剧的互动,扬州民歌与扬剧的互动,淮安民歌与淮剧、淮海戏的互动,徐州民歌与琴书、梆子的互动。此类互动,目前只有零星研究,并不全面深入。此类地方剧种,多数原本就是在民歌小调基础上繁衍发展而成,形成戏剧剧种以后,其中仍然保留了大量的民歌体曲调,与板腔体基本曲调交相辉映,深受听众喜爱。如淮剧、扬剧中,常用民歌体曲调有“下河调”“靠把调”“荡湖船”“八段锦”“银纽丝”“大补缸”“无锡景”“送郎调”“柳叶子”“拜年调”“打菜苔”“丁黄氏调”“花鼓调”“小补缸”“跳槽调”“手扶栏杆”“磨坊调”“十送调”“高邮西北乡”等近百种。这些民歌体曲调,丰富了戏曲的表现形式,拉近了戏曲与民众的距离,客观上也对民歌小曲的传播与保护起到了积极的作用,理应成为运河地区民歌研究的重点对象。

三是根据“运河文化资源开发利用与保护传承并重”的总体要求,将运河地区民歌整理研究与当下的文化资源开发利用结合起来,尽可能实现民歌整理研究与开发利用、传承保护的互利共赢。截至目前,运河地区民歌的传承保护工作成果并不理想,开发利用更未形成明显效益。笔者以为,以打造旅游文化品牌为例,苏州吴歌、扬州清曲、淮安小曲、徐州小调,等等,都有大量曲目可以挖掘、整理、复活,以作繁荣运河地区旅游文化的有用资源,其中多有可供借鉴的案例,如北京、天津、东北等地的民间曲艺团体,近年来表演的《照花台》《送情郎》等时调小曲作品,广受观众欢迎,已经成为一种特别的文化现象。江苏运河地区民歌完全可以整合现有资源,推出一批群众喜闻乐见的民歌精品,形成以《挂枝儿》(苏州)、《无锡景》(无锡)、《八段景》《梳妆台》(扬州)、《五更调》《淮红调》(淮安)、《叠断桥》(徐州)等为代表的民歌文化产品集群,更好地助力运河文化带建设。

此一方面,可资利用的历史文献所在多有,如《挂枝儿》。《挂枝儿》是明代吴中民歌的代表,可是清中期以后,《挂枝儿》渐渐销声匿迹,不能不说是一个很大的遗憾。好在自康熙起直至近代,《太古传宗·弦索时剧新谱》《纳书盈曲谱》《箫笛合谱》等保存了若干《挂枝儿》(《挂真儿》)的工尺谱,根据吴歌“妖而浮”(刘义庆《世说新语·言语》)、“清婉”多情、“绵绵徐游”(范成大《吴郡志·风俗》)的基本特征,今人完全可以综合各谱译出尽可能接近原貌的《挂枝儿》。如音乐史家张仲樵据乾隆年间艺人抄本中《挂枝儿》的工尺谱译出新谱如下[4]109:

图2 《挂枝儿》的译谱

笔者以为可据此大致确定运河民歌整理与研究的具体路径。首先是以竭泽而渔的方式,从各种总集、别集、选集、笔记、小说、戏曲、方志中,全面搜集和整理历代运河民歌文献资料。民歌资料的搜求永无止境,整理者一是不能仅仅满足于依靠馆藏文献,因为如上所说,已有的馆藏文献以各地已经编成的民歌/歌谣集成为主体,明、清、民国民歌唱本所收无多,历史断层感较为明显,笔者持续多年致力于民间唱本文献搜罗,所得无论品种还是数量,与已知馆藏文献相比,并不逊色,两者是互证互补的关系,整理者不能忽略此类文献的存在。与此同时,开展有针对性的民歌作品与民歌艺人情况专题调查,形成《江苏运河地区民歌集》与配套数据库。再次,在对大量原始资料进行甄别整理的基础上,在运河史、文学史、音乐史、文化史的多重语境中,全面系统地总结运河地区民歌发生、发展到成熟的全部过程,详细探讨民歌自身的发展规律及其与运河的互动关系,撰成《江苏运河地区民歌研究》。为突出此项工作对当下运河文化带建设的推动作用,彰显民歌的文化产业开发利用价值,《研究》应含有《江苏运河地区民歌传承保护与产业开发意见》等内容。

具体方法不一而足。如将文献收集与田野调查相结合,在广泛搜罗文献资料的同时,深入开展田野调查,包括对重点作品与代表性民歌艺人的调查,争取形成一批项目副产品,为当下的非物质文化遗产传承与保护提供借鉴。传统方法与现代技术相结合,充分利用已经成熟的多媒体、数据库技术,做到线上线下同步,提升工作质量与成果利用率。还可对一些代表性作品与代表性文人,如冯梦龙与吴歌、方浚颐与扬州民歌、淮沭地区民歌群落等,进行个案分析。

三、江苏运河民歌整理与研究中的创新

创新是学术工作的生命。与此前已有的各地“民歌集成”相比,运河地区民歌整理与研究应该强化多方面的创新。

首先是近年来陆续发现的苏州、扬州等地明清、民国民歌唱本资料,完善了运河地区民歌发展史的链条,也使得《江苏运河地区民歌集》能够具有厚重的“史”的意味,大量全新资料的充分利用,应该成为现阶段运河地区民歌整理与研究的最大创新。

长期以来,人们了解晚清民国苏州民歌,多是据国图藏恒志书社、崇本堂书坊梓行的俗曲唱本,实际上,苏州较为著名且民歌发行量较大的书坊还有许多,如秀歌书社、文通书局等,均印行了大量的山歌、善歌唱本,成为吴中民歌发展史上的一道胜景。另即使是人们熟知的恒志书社,印行的民歌俗曲中相当大的部分,至今仍然无人知晓。如恒志书社有《十九路军阵亡将士追悼会景》,歌咏轰动中外的一·二八淞沪抗战这一重大事件,歌云:

诸位静静心吓,听我唱新闻,要唱一只淞沪抗日情吓,追悼末阵亡将士魂吓,让我那个慢慢能,唱给同胞听。东邻矮日本吓,真勿讲理信,一月廿八进兵上海城吓,夺我末江湾吴淞镇吓,闸北那个一带末,完全布日军。幸我十九军吓,协同第五军,尽心抗日卫国又卫民吓,打得末日本呒脚奔吓,三换那个司令末,仍旧勿而灵。日本勿能胜吓,只得求和平,停战和议条约签端正吓,限期末日军就撤净吓,恢复那个闸北末,江湾吴淞镇。此次抗日军吓,个个赤胆心,奋勇杀敌情愿命牺牲吓,马革末裹尸死犹生吓,精神那个不死末,万古千秋名。发起追悼会吓,着手来筹备,五月廿八就在苏州开吓,体育场中间搭祭台吓,四面那个花圈末,满场挂挽对。阵亡将士位吓,灵塔拿来代,名匠扎就九层全扎彩吓,电灯末装得叫叫关吓,悲壮那个热烈末,威风好气概。十一点五分吓,开会先振铃,军乐悠扬主祭官员进吓,全场末肃立来致敬吓,翁照垣个总指挥,领导席间存。先行三鞠躬吓,静默三分钟,全城停止暂时绝交通吓,然后末要拿祭文诵吓,国府那个要人末,都来真威风。廷楷蔡将军吓,就此要阅兵,马上训话全场士兵听吓,鸦雀末无声寂寂静吓,礼成那个散会末,纪念留摄影。我今唱完了,同胞须纪牢,对日经济大家要绝交吓,提倡末国货最为妙吓,挽回那个利权末,民国万岁高。

1932年5月28日,十九路军、第五军及苏州各民众团体联合,于苏州公共体育场举办淞沪抗战阵亡将士追悼大会,此歌乃追悼会场景的写真。“十一点五分吓,开会先振铃,军乐悠扬主祭官员进吓,全场末肃立来致敬吓,翁照垣个总指挥,领导席间存”,等等,在当时媒体的新闻报道中都有详尽描述。《十九路军阵亡将士追悼会景》之“景”,是指用的江浙民歌“苏州景”“无锡景”的调式,类似者还有“西湖景”“上海景”“秦淮景”,以及嘲讽市井风月的“堂子景”。《追悼会景》的内页标题,作“十九路军阵亡将士追悼会歌”,实际上仍是民歌。鲁迅《且介亭〈“题未定”草(之六)〉》说及陶潜云 :“除论客所佩服的‘悠然见南山’之外,也还有‘精卫衔微木,将以填沧海,刑天舞干戚,猛志固常在’之类的‘金刚怒目’式,在证明着他并非整天整夜的飘飘然。这‘猛志固常在’和‘悠然见南山’的是一个人,倘有取舍,即非全人,再加抑扬,更离真实。”[5]436以往提及吴中民歌,人们多以冯梦龙《山歌叙》中的“私情谱”为其基本特征,由《追悼会景》可知,私情之外,苏州民歌也有“同胞须纪牢,对日经济大家要绝交吓,提倡末国货最为妙吓,挽回那个利权末,民国万岁高”这样的宏大叙事的内容,它的价值,与陶诗中的“刑天舞干戚,猛志固常在”,其实是一样的。

另如清淮小曲。清淮小曲指明中叶以后,在原江苏省淮阴(清江)、淮安等地流行的以民间俗曲组套,清唱俚词、故事的民歌小曲[6]300-303。此前人们多是从淮剧曲目与民间艺人处了解清淮小曲的大致曲调与内容,笔者新近获得的民国间抄本,封面题即作“清淮小曲”,内容有《独坐书斋》《魏曹操他本是三国之中第一奸雄》《春宵一刻值千金》《十八摩》《一更里小尼姑独坐禅堂》《一更里小尼姑闷坐禅堂》《正月里来了无有花》《一更里来叹烟花》《喜成双爱成对》等。“独坐”“魏曹操”“春宵一刻”是剧曲,“十八摩(摸)”与“正月里”(通常作“十二月花名”或“唱春调”)、“一更里”是各地常见小曲,“喜成双”少见。《白雪遗音》卷二有《满江红·喜成双爱成双》,歌云:

喜成双喜成双,喜的是红罗帐,俏佳人配才子,梁鸿配孟光,我与你作夫妻,地久并天长,天赐麒麟子,早生状元郎,享乐华受富贵,金玉满堂代代近君王。

通识以为,“满江红”是清中期以后兴起、主要流行于苏北苏中(扬州、淮安、盐城、连云港)、鲁南部分地区的一种俗曲曲调,“天赐麒麟子,早生状元郎,享乐华受富贵,金玉满堂代代近君王”云云,则是典型的婚嫁喜歌。如此可以认为,《白雪遗音》中此一《满江红·喜成双喜成双》,是以“满江红”调演唱的婚嫁题材喜歌,抄本《清淮小曲》中《喜成双爱成对》,也是婚嫁喜歌,而且也是用的小调形式,它的出现,大大缩小了《满江红·喜成双爱成双》的流行区域,私意两种“喜成双”的流行地,相距不会太远,很大可能,《白雪遗音》中的《满江红·喜成双爱成双》,就是出自苏中甚至两淮。《喜成双爱成对》一共两节,其一云:

喜成双爱成对,才郎又把美人陪,哎哎,奴佳青春才交十八岁。手拉手儿进香闺,哎哎,二人同饮共交杯,喝他一个醺醺醉。解纽扣入罗闱,哎哎,鸳鸯枕上陪郎睡,哎哎,风流人儿必睡在一堆。

排除衬句(“风流人儿必睡在一堆”可视作衬句)衬词的因素,两首《喜成双》在词格上差别无多,“解纽扣入罗闱,鸳鸯枕上陪郎睡”的句式,与“享乐华受富贵,金玉满堂代代近君王”基本一样;《喜成双爱成对》全曲22句,分五板,两节间有过板,过板前为上阙,过板后为下阙,疑其调式亦是“满江红”。类似抄本《清淮小曲》等文献中此前鲜为人知的内容的加入,对深化、细化两淮地区民歌的整理与研究,无疑有着极为重要的作用。是以私心以为,唯有尽可能多地占有、利用文献,在此基础上编成面目一新的《江苏运河地区民歌集》,而不是对已经竣工的各级各类“集成”“大全”重新剪辑,才能免除整理工作的剪刀浆糊之讥;立足翔实文献开展的具体研究,才能避免虚空高蹈,人云亦云。

除此以外,上说借助新兴的多媒体设备与云端技术,为运河地区代表性民歌曲目、代表性民歌艺人建立全息数据库,拓展传播覆盖面的同时,方便全球专家实现共享式研究;在注重文献整理与理论分析的同时,强调此一工作对运河文化带建设、对文化产业发展、对非物质文化遗产传承保护的积极推动作用,同样体现了运河地区民歌整理与研究的创新意识。整理研究过程中,还要充分吸收利用相关学科、领域的新理论、新方法。运河民歌研究并非单纯意义上的文学、文化理论研究,而是融合了文学、音乐、历史、文化、产业、地域等多学科知识的综合性研究,传统理论之外,还须借鉴艺术人类学、文学社会学、产业经济学等学科的观点、工具与方法,以提升此项研究的整体质量与应用价值。

四、江苏运河民歌整理与研究的价值和意义

大而言之,运河民歌整理与研究的价值与意义,可概括为以下几个方面:

一是以专题、专项的形式,具体、深入地贯彻落实习近平总书记关于保护大运河、推进大运河文化带建设的指示精神,同时为了呼应中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,即尝试通过对运河地区民歌的整理研究,为传承中华文脉、提升人民群众文化素养、增强国家文化软实力、推进国家治理体系和治理能力现代化等作出应有的贡献。

二是此一整理与研究,是站在推进运河文化带建设的高度,全面系统地梳理运河地区民歌的前世今生以及其蕴含的文化意义。既突出各地区民歌的个性,又以运河为纽带,整体呈现其依河而生、声气相通的共性,以及与江苏地区文化同频共振、相互依存的血脉关系,是民歌研究的细化,也是运河地区文化、江苏地域文化研究的拓展。

三是此项工作通过对相关文献的深入挖掘,结合活态民歌的现实情况,对各地区重点民歌如苏州《挂枝儿》、扬州《劈破玉》、淮安《满江红》、徐州《叠断桥》等提出具体的保护传承意见,助力江苏打造最富文化内涵、最具地方特色、最具观赏价值的运河文化旅游精品线路,助力实现运河文化资源开发利用与保护传承的双赢。

运河地区民歌整理与研究的意义,更体现在将运河视作民歌传播与接受的有效载体,并在“文化运河”场景中强化对运河活体文化、民歌俗曲活体文化以及二者关系的理解。

运河确实是民歌传播与接受的有效载体。仍以清淮小曲与“淮红调”为例。有意见认为,两淮交通发达,经济繁荣,从而必然使文化传至四方,同时又将四方文化汇至两淮,据初步考索,与清淮小曲有直接亲缘关系的曲种,南有扬州清曲、南京白局,北有赣榆牌子曲、徐州丝弦、鲁南五大曲,东有海州五大调、盐阜宫曲,西有湖北内河小曲、四川盘子,等等。若再将各地民歌加以比较研究,可以发现“淮调”几乎传播全国[6]300-303。淮调传播全国,尤其是运河沿线地区的民歌小调汇入两淮地区(如淮剧中有北京俗曲“太平年”),与运河成为文化传播载体有着密切的关系。另有专家介绍“满江红”与“淮红调”的形成,云明初时期,淮安府盛产的盐通过水路运往南方各地,江浙一带、长江沿岸的居民食用的都是淮安的食盐,船工们通过长江一路向上运送食盐,傍晚时期,每当行至湖北段时,就能够听到远处传来优美动听的民歌,于是船工们将所听到的民歌旋律带回淮安传唱,该曲调与当地的民间音乐融合,即形成了新的曲调。由于船工们听到民歌的时候正值傍晚,江面在夕阳的映射下,一片红彤彤景象,于是将其取名“满江红”。淮安的“满江红”分为两路发展,一路向东(扬州)发展,形成扬州清曲中的重要曲牌之一,一路向西发展形成“淮红调”即后来淮红戏的主要曲调[7]76-77。2000里运河,与依附运河而生的广大船民、沿线地区民众,各地不同的风气、习俗,多种元素交相融合,使得运河在“载体”功能之外,更扩大成为民歌传播与接受的特殊场域,进而使得运河地区民歌成为中国民歌版图中惹人注目的景观,“文化运河”的内涵也因此愈加丰富。

还以个案为例。1928年,在刘半农指导下,青年学者常惠根据中央研究院历史语言研究所收藏的车王府曲本等文献,整理编撰了一册《北京小曲百种》,辑录了100首在北京地区流行的民歌俗曲,典型者如《探清水河》,歌中指明故事发生在“京西蓝靛厂火器营”。但是这些民歌虽在北京流行,却并不一定是北京土产,如其中的《斜倚栏杆》,在同治间江苏文人余治倡请禁绝的“淫词小本唱片目”中作“门倚栏杆”[8]193,是江苏地区常见小调,至今仍有传唱,俗称“手扶栏杆叹十声”。《百种》整理者在“调子”栏阙如,实则通常作“栏杆调”或“叹十声调”。《斜倚栏杆》曲词云:

桃叶尖尖柳叶青,小货郎担担站在门庭。搁下钢针盘丝线,梳洗打扮下了楼亭。斜倚着栏杆叹罢了一声,鸳鸯枕上劝多情。一路鲜花休要采,行舟走马多加小心。早下店晚起身,日出三竿出店门,押押气儿,小亲亲,谁是小哥哥的知心人。柿子开花白似霜,小妹妹心肠我不忘。我要忘了小妹妹你,一命死了在长江。在长江在长江,一命死了不还乡。柿子开花白似霜,小哥哥心肠我也不忘。我要忘了小哥哥你,年年生病在身上。在身上,在身上,一命死了见阎王。柿子开花白似霜,二人心肠全也不忘。单等小哥哥回家转,夫妻暂且度时光。度时光,度时光,夫妻到老金玉满堂。

此歌为南方特产,有内证外证,内证是“我要忘了小妹妹你,一命死了在长江。在长江,在长江,一命死了不还乡”。北方民歌中,有海有湖有河,鲜有长江,长江只在南方民歌中常见。外证是除余治所列“淫词小本唱片目”外,清季扬州鸿文堂发行唱本有《新刻时调叹十声》云:

荷花出水尖又尖,去年想你到今年。去年想你尤只可,今年想你把病添。把病添来把病添,想思的病儿害到何年。手扶栏干叹一声,鸳鸯的枕上劝情人。外面鲜花少要采,行船走马要小心,呀呀由,小亲亲,谁是你知心合意人。手扶栏杆叹二声,不必妹妹细叮咛。路上鲜花我不采,行船走马自小心,呀呀由,小亲卿,小妹妹是我知心合意人。手扶栏干叹三声,昨日是你来敲我家门。欲要开门迎接你,又怕傍人试试奴的心,呀呀由,小情郎,又怕傍人来试奴的心。手扶栏杆叹四声,昨日是我来敲你家门。是我是我真是我,是我走你家门前过,耳听香房人言语,忍气吞声转家门,呀呀由,小亲卿,忍气吞声转家门。手扶栏干叹五声,情哥哥说话好不中听。姐在房中人言语,你一拳一脚打开我家门。打起火来点起了灯,青纱帐内看分明,呀呀由,小情卿,鸳鸯枕上捉奸情。……枝枝花开白如霜,情哥哥恩情我也不敢忘。不敢忘来不敢忘,十月的怀胎在身上。若然忘了情哥哥的恩,横生倒养见言王。八月里桂花香,九月里菊花黄,小妹妹的恩情我也不能忘。不能忘来不能忘,行船走马过长江,若然忘了小妹妹的恩,番江洛海不得还乡。

歌中“虱子藏在毛布眼,杨辣子跌下罗罗藤”,是地道的扬州方言。南歌北上,须抹去南方方言痕迹,是以《北京小曲百种》的《斜倚栏杆》中不见了“杨辣子跌下罗罗籐”的踪影。《新刻时调叹十声》首句是“荷花出水尖又尖”,到了《斜倚栏杆》,首句变作“桃叶尖尖柳叶青”,北京时调《探清水河》的首句,是“桃叶尖上尖,柳叶青满天”。此一变化,说明荷花是南方民歌的常用意象,桃叶柳叶在北方民歌中更受青睐。另《斜倚栏杆》中的虚腔(衬词)“押押气”,本来不知何意,由鸿文堂唱本知乃是“呀呀由(哟)”的误写。此种误写,只能在流传过程中发生,源头不可能有误,由此亦可证《叹十声》(《门倚栏杆》)是《斜倚栏杆》的母本,也即《斜倚栏杆》原是南方民歌。1922年上海文益书局印行的《时调大观(初集)》中,更是径将此歌标为“新刻十栏杆扬州小调”。

本为南方民歌,却在北京/北方流行,很大可能,是借由运河水道北上,也即运河是民歌俗曲传播的通道之一。运河成为民歌俗曲传播的通道,是因为运河的重要功能,一是运物,二是运人,人群集散来往,天然地形成民歌俗曲传播与接受的良好条件。汪曾祺小说《露水》,即描写了一对民间艺人在运河航船上卖唱的情形。小说这样写道:

正在快抽起跳板的时候,有两个人逆着人流,抢到船上。这是两个卖唱的,一男一女。男的是个细高条,高鼻、长脸,微微驼背,穿一件褪色的蓝布长衫,浑身带点江湖气,但不讨厌。……他用磁盘竹筷奏了一段更加紧凑的牌子,清了清嗓子,唱道 :“一把扇子七寸长,一个人扇风二人凉。松呀,嘣呀,呀呀子吆,月照花墙。手扶栏杆口叹一声,鸳鸯枕上劝劝有情人呀。一路鲜花休要采吔,干哥哥,奴是你的知心着意人哪!”这是短的,他还有些比较长的,《小尼姑下山》、《妓女悲秋》。他的拿手,是《十八摸》,但是除非有人点,一般是不唱的。他有一个经折子,上列他能唱的小曲,可以由客人点唱。一唱《十八摸》,客人就兴奋起来,统舱的客人也都挤到“烟篷”里来听。[9]902

小说没有描写唱《十八摸》的具体情形。在上海大明书局1948年印行的《新编时调小曲》中,收有《十八摸》的完整唱词,全曲结尾,有这样的对话 :“(旦白)到哉到哉,客人上岸罢。(丑)勿上岸哉,搭阿姐同被头哉。(旦)倷要死哉。(丑)亲口嘴去。(旦)上岸罢,下次会哉。(旦)客人慢走,下次会哉。(丑)下次会哉。”此处“上岸”“客人慢走”等等,与小说中运河船上艺人卖唱的场景,正好契合无间。

换言之,运河沟通南北,沟通者物、人之外,还有文化,包括此种民众喜闻乐见的民歌俗曲。陆路传播的同时,《斜倚栏杆》或许正是借助“两个卖唱的,一男一女”这样的民间艺人,依靠运河上的船只,由南向北,由北向南,由河及岸,在人群中生根发芽,顽强生长,所谓“场域”,即含此意在内。

《斜倚栏杆》是南歌北上。有指民歌《杨柳青》是因天津杨柳青的地名而得名(天津民歌《画扇面》的起首句是“天津那个卫城西杨柳青”),如是则可证明扬州地区流行的《杨柳青》是北歌南下,北地《杨柳青》南下到达扬州,经本土化改良后,成为全新调式的南方民歌。以“杨柳青”为题的民歌,运河沿线地区如山西、江苏、浙江均有,以运河为纽带,将这些散落各地的《杨柳青》如珍珠般串联起来,比较其内容(词格)、音乐(腔格)的联系与区别,进而分析方言、民风、习俗在不同地区民歌俗曲中的反映,进而将江苏运河地区扩大为运河全流域,将“江苏运河地区民歌整理与研究”扩大为“京杭大运河沿线地区民歌整理与研究”,未尝不是一篇很有新意的大文章好文章。“将运河视作民歌传播与接受的有效载体,在‘文化运河’场景中强化对运河活体文化、民歌俗曲活体文化以及二者关系的理解”,《斜倚栏杆》的北上,《杨柳青》的南下,《满江红》《淮红调》的生成,都是此一命题中的鲜活案例。运河与民歌俗曲唇齿相依、相得益彰的生命共同体关系,由此种关系而焕发的“文化运河”的魅力,亦于此得以完美体现。

责任编辑:刘海宁