近代武汉汉口里份的外部空间形态特征

2020-04-17周柯伊彭仲雄姚宏安徽建筑大学建筑与规划学院安徽合肥230022

周柯伊 ,彭仲雄 ,姚宏 (安徽建筑大学建筑与规划学院,安徽 合肥 230022)

0 前言

在漫长的历史长河中,很多富有鲜明地域特色和时代特征的民居被流传下来,这些居住形态或被保留,或经改造,彰显着中国传统民居文化。比较有名的有北京的胡同、上海的里弄。其实在武汉的汉口也有类似的传统民居形态——里份。这些传统的建筑群落都有着自己独特的时代特征,它们往往能代表一个城市的地域文化,是城市的魅力所在。

如果说建筑是城市的文化语言,那么里份民居就是武汉方言的呈现。它经历了三个阶段的演变过程,形成了邻里和谐的人居环境,展现着里份民居特有的风韵。里份民居的建筑布局中通常也会运用到天井,与我国传统的民居建筑布局相似,例如皖南的徽派建筑、福建的土楼。里份文化内涵在其建筑中的反映,也在其布局中传递,映射出一种文化理念和信仰。

1 里份产生的背景和历史时期

从汉代的里坊制开始,到宋朝全盛的街巷制,城市街巷由封闭式形态转变为开放式形态,但“里”一直都存在城市的布局中。在特定的历史阶段,每个城市的居住布局形态都有着其各自的特点,表现着当时的文化特征。到如今,我国仍有许多城市还保留着过去的居住片区,这些片区都有着不同的“称呼”,比如上海的“里弄、弄堂”,北京的“胡同”,而汉口则将其称为“里份”、“里分”或者“里巷”。“份”在武汉的方言中是小范围的居住区域,而里份建筑中的道路称为“巷子”[1]。

当人们谈论汉口江汉关的优秀近代建筑时,常说这些优秀的近代建筑正是这个历史文化名城的魅力,但是他们常常忽略了最具汉口地方特色的里份民居文化。简而言之,只有加上里份民居才能真正地体现汉口历史文化名城的称号,这个城市才真正具备“文化血性”。

汉口的里份按照时间的发展顺序,可以分为5个时期:

①传承时期:古代“里”的产生(唐代-1860年)

在武汉,最早的“里”在唐代产生,当时的“里”主要集中于城市的中心,布局采用中国传统民居合院式的布局形式。

②再生时期:近代里份的产生(1861-1910年)

因《天津条约》的签订,武汉的汉口被设定为对外开放的通商口岸,帝国列强相继在这里建立了租界。因此两个方面的原因导致近代里份的产生,一是随着通商口岸的开放,西方的大量建构技术也随之传入汉口,这为近代里份的产生提供了技术上的帮助;二是汉口成为对外通商口岸后,商品贸易得到发展,房地产行业随之产生,这为近代里份的产生提供了产生的条件。

③兴盛时期:近代里份的兴盛(1911-1937年)

在这个时期里,汉口的近代里份得到全盛的发展。由于大量建筑材料和建筑技术的引入,汉口租界区大规模建造了一批优秀的砖木结构、砖石结构和混合结构的里份建筑。永贵里、辅唐里和坤厚里就是这个时期的优秀代表建筑。在1930年以后,汉口政府制定了严格的建筑法律法规,里份建筑形成进入规范化时期,江汉村、洞庭湖和同兴里等均是这一时期的。在这个时期,门楼得到良好的发展,有中式石库门、土库门和欧式小洋楼等,其装饰也甚为华美。

④衰败时期:近代里份的衰退(1938-1949年)

在1937年全面战争爆发到1949年武汉解放前夕,商品贸易受到极大的影响,汉口的里份不但没有新建的,反而被战后摧毁了很多。

⑤动荡时期:现代里份的改造(1950-至今)

从建国后至今,汉口里份的发展一直处于不稳定阶段,有消极地保护,也有积极地维护,但仍没有引起政府及民众的足够重视。从1949年至2001年,武汉的里份就消失了近60余条,连武汉最大的“华中里”里份也未保留下来。

2 里份的演进过程

历史的推进,社会结构的转变,对汉口的里份产生了巨大的影响,依据时间推移可分为低层联排式里份、新式里份、别墅式里份三个阶段。

19世纪末,国外在这一时期由于建筑生产技术发生了很大变化,出现很多的住宅类型,而典型的代表——联排住宅[2]。在土地有限的前提下,联排住宅能满足多户共同居住,这类住宅被谋取暴利的开放商所喜爱,其空间通常以三合院或四合院布局,中间是个非常小的天井,构造简单,空间狭窄且封闭[3]。这类里份建筑通常密度很高,绿化面积少,居住环境十分恶劣。

20世纪20年代前后,资本主义商品经济的发展下,社会中产阶级增多,很多有钱的军阀、商贾对住宅有了更高的要求,新式里份在这一社会背景下产生。新式里份采用了现代的住宅单元平面,房间的布置以主次之分扩大了主要使用面积,同时扩宽了巷道,整个居住环境更为舒适。20世纪30年代后,局部三层的里份建筑出现,空间组合由内向封闭转为对外开放,院墙也在这时期被取消。这一时期的里份建筑独立性更强,建造的灵活性大,因此被称为“别墅式里份”。

其实,汉口里份建筑发展的方式和上海的里弄具有相似性。在发展的最初,为了最大化地利用土地,传统的庭院被压缩成天井形态。这种建筑的建造周期短,构造简单且能满足基本日常生活需要,成为房地产开发商的首选。其建筑形式一字排开,层数一般不超过三层,留有狭窄的过道作为必要的联系通道。在物质生活水平提高后,人们对居住环境的需求引发了里份的二次“蜕变”。所以,人们相信这种最初的低层联排式里份是历史特定时期城市住宅商品化的必然产物。因此,了解里份的演变过程,能更好地理解里份的外部空间形态特征。

3 里份的外部空间形态特征

3.1 里份中巷子的形态特征

里份中的道路在武汉的方言中通常被称为巷子,巷子可以分为主巷、次巷和支巷。根据与城市道路的连接方式,又可分为以下4种类型(图1)。

①主巷型:只有一条主巷与城市道路相连接,左右有对称的支巷,而主巷的一侧或两侧为建筑。

②主次巷型:有一条主巷与城市道路相连接,内有支巷和次巷,支巷侧在一边,建筑分布在两侧。

③综合型:具有主巷型和主次巷型的特点,而且有至少一个的出入口与城市道路相连接,支巷左右相错布置。

④网格型:主巷、次巷和支巷整体布局呈棋盘式,且与城市道路相交,但有些巷子曲折变化。

3.2 里份中天井的形态特征

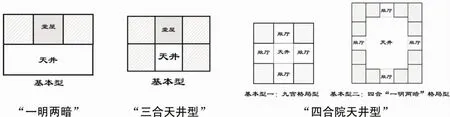

天井民居有着较长的历史,在全国范围内分布也较为广泛,其平面布局方式非常多样化。天井作为天井民居平面布局中的核心点,其布置影响着空间的组合方式,决定了空间的整体关系[4]。从这一点出发,可将里份中的天井民居分为以下三种类型(图2)。

①“一明两暗”型

“一明两暗”意为三开间房屋,从中间开始,依次为明间、次间、梢间和尽间。

②三合天井型

三合天井型即为主屋三间,两边各一间厢房为辅助用房。这种类型向横向发展至五开间、九开间或者十一开间,向纵向延伸以增加两厢房间数量[5]。

③四合院天井型

四合院天井型即为天井空间的四个方向上都为敞厅,四个敞厅和天井空间呈十字型格局。这种类型一类呈九宫格局,另一类是由四个“一明两暗”型相向组合而成。

和北京的胡同和上海的里弄相比较,武汉的里份有着更多的平面布局形式,有一间式、两间式、三间式等。在联排式里份阶段,为了土地最大化利用,传统的民居院落空间被狭小的天井空间所替代,从而保证住宅的通风和采光。在新式里份后期,天井的布置也被用为隔开主要房间和辅助房间,起到过渡空间的作用,可形成良好的通风环境。

3.3 里份中入口的形式——牌楼

图1 里份中巷子分类

图2 天井空间的基本原型

图3 中式土石库门

图4 欧式小洋楼的门楼

图5 中西合璧的门楼

“牌楼”是里份入口的标志构筑物,它是里份内外秩序的“边界”。经过“牌楼”进入里份的主巷,就意味着进入里份的“内部”。同时,它也是识别街面地段的标识物,承载着里份的文化记忆。各个“牌楼”都有着自身的独特性,其附近的空间展现着不同的活动场景。

根据牌楼的建造形式,可将里份的牌楼形式大致分为以下三种类型。

①中式土石库门

这类的牌楼在材料上,基本用夯土和石材,门洞一般呈方形或圆拱形。其门头的装饰常常采用传统的图案样式,既能接近中国园林的装饰风格,也不失去高贵的气质(图3)。

②欧式小洋楼的门楼

欧式小洋楼的门楼旁有对称的柱子,柱子的上部是具有文艺复兴时期的柱头,中间是门楣。门楣一般为三角形,中间具有帕提农神庙的浮雕和造型,也有的用的是拱券,上部为矩形的门楣,底部是方形柱基(图4)。

③中西合璧的门楼

中西合璧的门楼一般用红砖材料,门楼的墙采用类似于马头墙的样式。门洞采用欧式的拱券型,也有的用中国古典园林的圆拱洞型(图5)。

4 结语

武汉汉口里份的外部空间形态特征可以总结为“外部与商业结合,总体布局韵律协调,街道绿化相依”,其内部空间“围合安静,平面样式多样,环境舒适宜人”,内外空间的组合共同形成了独具特色的“汉派”民居。在里份的主巷里,可以感受到饱含情感的公共空间,邻里之间在这里相互交流,无处不体现着里份特有的生活气息。如今,走在里份里,就像旅行在汉口的民国历史中。通过行走,人们可以感悟到过去的建筑师对里份的思考与解读。在这些石砖的痕迹中,历史在这里流淌,在这里诉说着里份的一点一滴。