牙周炎治疗中的咬合控制

——“两期四步”治疗病例分析

2020-04-09王琛玮孙方方吕晶露李厚轩吴国锋

王琛玮 孙方方 吕晶露 李厚轩 吴国锋

咬合控制与牙周病治疗关系密切[1],目前虽然一般认为咬合不是牙周炎发病始动因素(主要为菌斑导致的牙周附着丧失),但大量临床证据提示咬合不良造成的“创伤性力”是可能导致牙周病发展加重的危险因素[2]。III期、IV期牙周病(依据2018 年国际牙周病和植体病新分类法[3])患者余留牙受创伤性力作用容易出现松动移位,严重者甚至发生余留牙咬合不良并继发颞下颌关节功能紊乱(TMD)症状。与此同时,咬合不良与TMD症状又使得患牙咬合力不均匀、更易受有害侧向咬合力[4],因此需要为此类患者制定合理咬合控制方法。本文围绕1 例重度牙周炎伴TMD病例,详细介绍了作者“两期四步”的咬合治疗临床策略(两期:第一期-确定颌位,第二期-重建咬合;四步:①咬合分析-②垫治疗-③过渡修复-④长期修复),并具体介绍了架技术和数字化技术2 种技术在牙周病咬合控制治疗中的作用。

1 患者病情

1.1 一般情况

患者,男,46 岁,自诉牙齿松动近10 年并渐觉症状加重;2017 年9 月11 日来南京大学医学院附属口腔医院(南京市口腔医院)牙周病科初诊,首诊诊断为“慢性牙周炎(重度,广泛型)”,已行部分松动牙(16/17/27)牙拔除术、余留牙龈上洁治术、龈下刮治术及根面平整术等治疗;患者后因其上颌牙列缺损伴双侧颞下颌关节区不适症状,被转诊至口腔修复科会诊治疗(2017 年9月29日)。

1.2 临床检查

1.2.1 口腔检查 ①牙齿情况:16、17、27牙缺失,缺牙区愈合良好,对牙未见明显伸长;全口余留牙广泛松动I°并有明显移位,牙尖交错位(ICP)时上下牙咬合接触不良,15、26牙咬合早接触;②牙周情况:全口余留牙牙龈退缩明显,口腔卫生状况尚可(前牙龈缘处未见明显菌斑及软垢堆积,后牙远中面及邻面探及少量软垢);余留牙均探及明显牙周袋3~10 mm,牙龈易出血。

1.2.2 颌面部检查 ①颞下颌关节区检查:双侧颞下颌关节区域扪诊(+),左侧关节区较右侧明显;双侧未闻关节弹响;左侧咀嚼肌群扪诊(+),右侧肌群无异常;②下颌运动功能检测:开闭口运动正常,张口度约3横指宽,张口型未见异常;双侧侧向运动为组牙功能,个别牙下颌侧向运动中有咬合异响;前伸运动后牙存在咬合接触干扰。

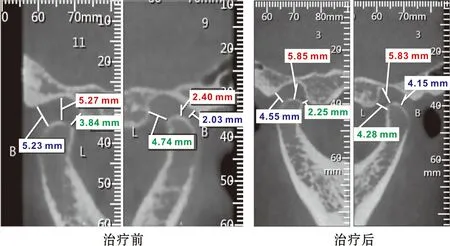

1.2.3 辅助检查 ①影像学检查(图1):CBCT检查结果(2017 年9 月29 日)显示患者“右侧髁突前下移,关节盘间隙普遍增宽,左侧髁突后移关节前间隙普遍增宽;全口牙槽骨II-III度混合型吸收”;②动态咬合检查:采用数字化咬合分析系统检查患者ICP时两侧咬合力分布不均匀(左侧咬合力占总比74%,右侧占26%),前后牙咬合力分布也不均匀(咬合力主要集中于后牙区,右侧前牙区几乎无咬合力显示);全牙列咬合力力心明显偏左侧。

图1 垫治疗前双侧颞下颌关节CBCT检查结果

1.3 临床诊断

①牙周炎(III期,B级);②上颌牙列缺损(伴余留牙咬合关系不良);③TMD。

2 治疗设计

2.1 病情分析

该病例发病始动因素为其重度牙周炎,病程发展结果导致3 颗患牙(16/17/27牙)被拔除以及全口余留牙松动移位,导致余留牙咬合接触不良,并有可能是患者出现TMD的病因之一(患者就诊前咬合和颞下颌关节状况不明)。与此同时,患者余留牙咬合力不均匀、易受有害侧向咬合力,缺牙也使得余留牙咬合力负担加重,上述因素共同反向导致了慢性牙周炎症状的进一步加重。

2.2 颌位分析

2.2.1 口内检查 采用滑轨法(咬肌去极化后)将患者颌位引导至正中关系位(CR位),观察到患者实际下颌颌位较牙尖交错位(ICP)明显向左前方移位(图2~3)。

图2 CR位口内咬合照

图3 CR位架咬合照

图4 ICP位较CR位架切导针仅降低0.8 mm

图5 ICP位与CR位架模型不同咬合印记

2.3 治疗设计

综上,考虑到患者颞下颌关节区不适症状及存在牙列咬合错乱情况,作者认为咬合控制治疗不应单纯从牙列咬合纠正与恢复考虑,而应着眼于患者口颌系统的整体协调与功能,基于口颌系统整体个体化特征先为其寻找到最适的下颌位置(CR位)[5],验证其有效性后再为口颌系统局部重建上下颌良好咬合关系。整个治疗方案设计分成2 个阶段实施(图6)。

图6 患者咬合控制与牙周治疗过程时间轴示意图

2.3.1 第一期 寻找最适颌位:根据患者口颌系统个体化特征设计并制作数字化垫,引导双侧下颌髁状突回到关节居中位置、实现双侧肌力平衡的最适颌位;同时垫也发挥固定松动余留牙、均匀分散力的作用,配合同期进行的牙周序列治疗。本阶段治疗难点在于如何寻求并确定患者的最适颌位(CR位)。

2.3.2 第二期 重建良好咬合:在第一阶段既定颌位上恢复上下牙列良好咬合,评判成人正畸或直接修复方法重建咬合的可行性,目的是使用微创(最少预备余留牙)、美观、快速方法实现良好疗效。因正畸治疗方案周期较长,患者拒绝此方案,因此为患者设计了“部分冠连续修复”的二期修复方案,目的是进行咬合重建并长期固定松动患牙。本阶段治疗难点在于如何在既定颌位上实现精准咬合重建。

3 治疗过程

3.1 第一期治疗-寻找最适颌位

图7 数字化垫设计与加工过程

图8 数字化垫临床戴用检查情况

3.2 第二期治疗-重建良好咬合

3.2.1 过渡修复体治疗

3.2.1.1 治疗设计 第一阶段治疗已为患者找到了其最适颌位-CR位,但发现在此颌位上13、14、15牙尖处于与下颌牙同名牙尖相对位置(图9);而24、25、26牙舌尖偏均与对颌牙颊尖相对(图10),上述现象是造成患者咬合不良和咀嚼功能差的原因。

图9 修复前右侧牙列咬合情况(颊面观) 图10 修复前左侧牙列咬合情况(舌面观) 图11 过渡修复后右侧牙列咬合效果(颊面观)

经过治疗小组详细讨论与3D打印牙颌树脂模型术前模拟,作者设计过渡修复体采用部分冠连续修复体(材料为聚甲基丙烯酸树脂,PMMA)的治疗形式,具体设计为“11-15牙颊面+面部分冠”(图11)、“24-26舌面+面部分冠”(图12),重新恢复患者双侧牙正常的覆盖关系,同时减少基牙预备量以达到“微创”治疗目的;连续修复体的修复形式也将起到从向固定松动牙的作用,使其形成一个整体以利于牙周后续治疗与组织恢复。

图12 过渡修复后左侧牙列咬合效果(舌面观)

3.2.1.2 治疗效果 临床患者口内戴入PMMA过渡修复体,可见修复后前牙区前导功能恢复良好,侧方引导为组牙功能,余留牙均与对颌牙均匀咬合接触,无咬合早接触、咬合干扰等异常情况(图13~15)。实际修复效果与术前模拟情况一致(图11~12)。

图13 修复后右侧牙列实际咬合情况 图14 修复后左侧牙列实际咬合 图15 部分冠连续修复体口内咬合检查

3.2.2 长期修复体治疗 患者修复后继续接受系统牙周病序列治疗与复诊,过渡修复体戴用功能良好,但在术后6 个月后修复体面出现明显磨损,为避免过度磨损导致患者颌位关系发生变化,治疗小组决定为其进行上颌长期固定修复体治疗。可供选择的修复材料包括牙科金属、陶瓷、树脂以及聚醚醚酮(PEEK)材料,通过进一步比较4 种材料(金属美观性能不佳、陶瓷硬度过大、树脂耐磨性差)优缺点,作者最终选择PEEK材料作为长期修复体材料。PEEK作为一种理化性能与生物安全性兼优的新型医用材料,其弹性模量与牙本质接近、外观呈灰白色(表面可以烤塑处理)、耐磨性显著优于PMMA树脂,并且可以通过传统压铸、数字化铣削及3D打印等多种方式加工,近年来不少文献报道了其在口腔修复领域的成功应用案例。本病例PEEK修复体目前已经良好在位、正常行使口腔功能19 个月(2019 年1 月至今)(图16),初步验证其具有良好的机械性能与粘接性能(计划另文详细介绍),其长期疗效正在继续观察中。患者牙周状况稳定并未进一步发展,未再出现颞下颌关节不适症状。

图16 PEEK长期修复体口内复诊情况

4 病例总结

重度牙周炎临床较为常见,但若合并TMD症状处理起来则比较棘手[8]。作者基于口颌系统整体健康诊疗观的指导,比较发现了患者正中关系位与牙尖交错位两者间存在明显颌位差异[9],进而根据正中关系位制定了“两期四步” (即先寻找最适颌位,再重建良好咬合)的临床策略,经过33 个月临床观察疗效良好,达到长期、稳定和健康的预期治疗效果。此外,本病例在整个治疗过程中还充分运用了架技术和数字化技术两类重要技术:前者帮助医师整个诊疗过程能够准确模拟患者口颌系统的特征,实现了个体化功能性修复的目标;后者在技术上保障了本病例“先定颌位再建咬合”分阶段临床治疗实施,达到了精准修复的临床效果。受限于文章篇幅,本文未能详细介绍该病例同期牙周序列治疗方案设计及治疗过程,也曾建议患者采用正畸方法纠正咬合问题但患者拒绝,作者认为在方案选择时不宜直接考虑口腔修复手段而应给予患者更多知情权,关于该病例远期治疗效果将继续长期随访下去。