福州万寿桥商业文化探析

2020-04-08黄清敏

黄清敏

(闽江学院人文学院,福州350108)

引言

万寿桥(今解放大桥)位于福州南台(今台江区),它原是北宋元祐八年(1093)由太守王祖道募资倡建的一座浮桥。为跨越闽江天堑,打破两岸隔绝状态,王祖道在江中埋下巨柱,以粗大藤缆使之与木船相连,船上铺设厚板,两边围以扶栏,又在南部、北部、中部分别修建济川、泗洲、中亭等三个亭子,供行人憩息。梁克家在《三山志》中记曰“南港三千五百尺,用舟百,号南桥。衡舟从梁板其上,翼以扶栏,广丈有二尺,中穹为二门,以便行舟。左右维以大藤缆,以挽直桥路于南北,中岸植石柱十有八而系之”[1]。元大德七年(1303),万寿寺僧人王法助又募资改建石桥,总长170 丈的石桥历经19 年的艰苦努力最终完工。宋元以来,栉风沐雨,屡有重修。千百年来,万寿桥横跨闽江两岸,是福州南下的第一通道,水陆要津的特殊地理位置彰显着浓烈的商业文化气息。

一、优越的地理条件

汉代以来,福州北部地势高亢的屏山率先成为城市依托,闽越王无诸在此揭开了二千二百多年的闽都序幕,福州城初露峥嵘。岁月荏苒,南麓的“子城”大约于500 年后在太守严高的规划下进入福州城区[2]。唐五代又几度扩建,闽王王审知筑罗城,尽揽子城和老城之利,南北月城的修建又使城区增添了整齐有序的街坊。一次次的扩建,一次次的完善,伴随着一片又一片的沼泽地转化为城区,福州城逐步向南扩展,直至隔绝南北的闽江阻断城市南向的脚步。旧时的子城一直是福州城行政机构荟萃之处,南面的市民集中区随着人口的增多,他们从坊市中突围而出,自由开放、互相沟连的街巷应运而生,河网稠密的南台渐渐成为商业贸易的首选之地。至元代,台江两岸已相当繁华,南台地势开阔,元政府大力发展交通,万寿桥头一带商业渐趋繁盛,优越的地理条件常常吸引大批商船在此停泊。

万寿桥俗称大桥,它扼千里闽江咽喉,闽江中心的中州岛正如长虹卧波中的一方跳板,挽起了大桥两端,“大桥头”成为水陆交汇之地。万寿桥周边遍布着大大小小的由水域冲积形成的陆洲,西侧的苍霞洲,东侧的后洲恰如桥之两翼辐射周边,带动境内物资流通。四通八达的巷弄将这些陆洲与万寿桥连接,如叶脉一般的水陆网络彼此沟连。长期以来,福建省内的各大水系由于武夷山脉、戴云山脉的阻隔,往往支离破碎、自成体系,如何实现省内外交通的一体化长久困扰着福建先民。闽江贯通闽北,可在一定程度上弥补沿海与内陆交通不便的缺陷。闽江是福建人的母亲河,它航线长,船舶多,干支流交织如网,闽北二十余县,赖闽江沟通,形成庞大水路网络,闽江因此成为福州与闽北腹地、甚至是江浙一带货物流通的黄金水道。福州是航运的中心,这里江宽水深,河涌纵横,潮汐可至,舟楫趋如赴;闽北重镇南平则是闽江航运的枢纽,扼闽江上游三源之咽喉,帆樯云集。闽江干流进入福州平原以后,河面展宽,河网密度增大,在为两岸居民提供用水、灌溉便利的同时,也成为水上交通大动脉。长期以来,福州与闽江流域一直有着紧密的经济联系,以茶叶、木材、纸张为大宗的闽北土特产品循闽江顺流而下,在万寿桥一带汇集,进而销往海外及全国各地。据记载:“八闽物产,以茶、木、纸为大宗,皆非产自福州也。然巨商大贾,其营运所集,必以福州为的。故出南门数里,则转移之众,已肩属于道。江潮一涨,其待输运之舰帆樯尤林立焉”[3]。福建武夷山名茶有着优良传统,至今仍为中外饮茶者所青睐。福州是洋商购买华茶的重要据点,福州茶商公会就设在万寿桥附近,“福建茶叶的出口九成在福州,福州有五家外国洋行垄断茶叶贸易”[4]。闽北杉木的外销,亦离不开这一路径,“福建延、汀、邵、建四府出产杉木。其地木商,将木沿溪放至洪塘、南台,(运至)宁波等处发卖。外载杉木,内装丝绵,驾海出洋。每赁兴化大海船一只,价至八十余两。其取利不赀”[5]。竹笋也是闽北重要的外销土特产品,“闽中延平属邑,新笋出土经尺者,皆伐之,曝为明笋,岁千万斤,贩行天下,其利无算;又制为纸,利皆以万计”[6]。闽北盛产的纸品亦经由闽江顺流而下,运往万寿桥附近集散,形成全省最大的纸品市场。从福州经海路输入的进口商品,也沿着这一水系输送到该流域的每一个角落,大大促进了地区间的物资流动与经济发展。闽江在福州台岛水域被分为南北两支,其环南台岛北汊,从南台江经过万寿桥至马尾为闽江内河主航道。历史上,福州的对外贸易往来及福州与省内其他地区的人员、货物流动,均离不开闽江水运。由闽江水系构成的巨大商业网络遍及流域广大地区,沿闽江北上,越过仙霞岭,通江南各省,沿海岸航海南下至东南亚地区。在古代,水路交通远较陆路更为便捷,闽江经马尾港入东海,是全省水上交通大动脉。“宋以后,沿江岸设置道头,船只均可通航,南台(台江)港区形成”[7]。“自打铁港折入新港,再折万寿桥,三折高桥,四折象桥。此隘下由马江,上入城河,而为各处渡船所必由之区也。渡船者贩运柴米、百货,卸入舢舨候潮入城资用,万家咸于是乎赖”[8]。以万寿桥以为纽带的河海、水陆紧密结合的水运网络已经形成,日益成为城市动脉的倚畀。

二、繁荣的商品市场是万寿桥商业文化形成的关键

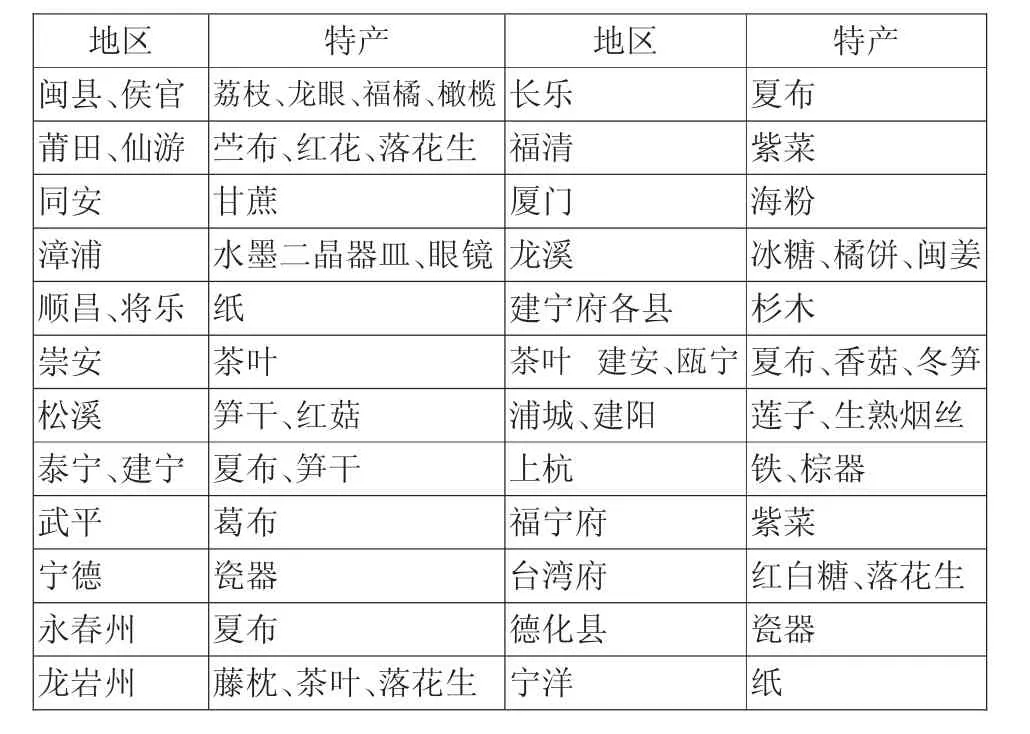

福州自古以来就是我国东南沿海商业名城,汉代与东南亚等地已有海上往来。面海背山,广阔无边的大海,闽江如玉带般穿城而过,为福州提供了得天独厚的自然条件。明清以来福州商业迅猛发展,人口聚集,号称“七闽重镇旧繁华,九陌三衢十万家”[9],城区“民居辐辏,夜作不休”[10],呈现出一派繁华景象。从南门外延伸至闽江边亦已形成热闹的街市,“中亭街,自扬威坊至万寿桥数里,居民鳞次”[11]。环绕于万寿桥周边的潭尾街、桥对岸的仓山下渡街都是万人攒动,引人驻足。清初许旭在《闽中纪略》感叹道:“福州自城南还珠门抵南台二十里,百货填集,珍奇充轫,触目灿烂。比之阊门,何啻几十倍!闽中子女玉帛、羽毛、齿革,无不甲于天下”。“闽中千家万户,烟火相望,庶富如此”[12]。万寿桥坐落于南来北往的必经之地,大桥头亦因此形成当时福州最为喧嚷的街市之一。万寿桥周边沿江两岸是福州的货物集散中心,南台地区成为省城最大的商品集散之地。随着水运路线的拓展,境内的义洲、帮洲等处河道纵横,沿河道头密布,多分布于万寿桥北和仓前桥南的沿江一带。来自闽北等地的货物纷纷集中到这里,俨然已是福州乃至福建全省的贸易中心。明万历年间,南台成为福州主要的市集所在地。清乾隆年间,台江出现了大量“溪行”,经营闽北货物的代销生意。各类行当都建有自己的商行,“福州南台牛皮为一行、鞔鼓为一行、马革为一行、皮箱为一行、角器为一行、牛骨为一行、骨货为一行”。这些商行主要经营批发生意,以统一价格售出商品后,再由各路行商将之转运各地,其中,牛角梳“盘运最广”。制烟亦十分有名,“油炒福烟”驰名天下。其他如铜锡、玉器、药材、纸房等店行更多。各地物产都在此集结:

《闽政领要》所记南台转运各地物产简明情况表[13]

此时的南台俨然是闽江流域及沿海的商品交汇之地,商人将福建各地的产品运至福州,尔后转运四方。随着人口的膨胀以及台江地区商业发展的带动,南台岛也逐渐得到了发展。明初以来,万寿桥南端的藤山山麓成为盐仓汇集地,藤山一带自此有“盐仓前”“仓前山”之誉。众所周知,盐是人体不可或缺的元素,丰厚的盐利历来为封建政府严格掌控,数百年间,成千上万吨的食盐由此沿闽江逆流而上,运销闽西闽北山区。购买来自仓前山的食盐,正是闽西、闽北百姓“开门七件事”中不可或缺的一环。乾隆嘉庆年间,木材、水产等商品供不应求,万寿桥南岸的下渡、观井、仓前等地亦已成市。

清代中期以后,万寿桥一带已成为福州商贸中心区,省会历来是达官贵人和富豪绅商聚集之地,需要大量的生产生活必需品,无限商机吸引着大量人流贸易。大桥头闹市附近,有一些街巷里弄,聚集了大量以经营和生产日用器材为主的手工作坊。闽商们为了获取高额利润甘冒海涛风险,运输各类产品,传递市场信息,开辟海内外市场。闽江水域舟船云集,来往船舶穿梭不断,四处码头人头攒动,商行货栈热闹非常。为了更好地互助互利,有效规避内部恶性竞争,带有同乡会性质的会馆也应运而生,万寿桥一带即建有26 座各县会馆,为保障地区商贸发展起了良好作用。这些会馆不仅仅是各地商人在福州经商活动的大本营,也是他们显示自身经济实力的最好载体,各地会馆无不建得雕梁画栋、高大轩敞。长期经营同类商品的商人组织成行会性质的行业研究所,各业堂、会、公帮陆续成立,商行、货栈鳞次栉比。他们资本雄厚,规模宏大,以批发为主,经营物质达到500 多种,除辐射全国外,还远销东南亚和欧洲。商业聚集的结果,以万寿桥为中心形成了四通八达的商业街市,三十六行,行行皆有。大桥头这一黄金地段自然是大型商场必争之地,百龄百货在上海创设了百龄分号,专司采购苏沪杭名品,是当时时尚人士必往之处,著名华侨领袖胡文虎开设的“虎标永安堂”分行济世救人,福州中国国货公司货品琳琅满目,高耸挺立的大楼互为犄角,成三足鼎立态势,是当时福州地标性建筑。在经闽江一进一出的货物转运中,万寿桥一带形成一个至关重要的转运节点。

三、繁华的商市风情是万寿桥商业文化的具体展现

以万寿桥为核心的南台作为福州殷盛繁华之地,万寿桥周边的商市风情可以从当时文人墨客留下的作品中领略几分。陆游任职福州期间,踏上王祖道倡建的浮桥,感受着风起云涌、惊涛拍岸,他百感交集,写下了《渡浮桥望南台》一诗:“客中多病废登临,闻说南台试一寻。九轨徐行怒涛上,千艘横系大江心。寺楼钟鼓催昏晓,墟落云烟自古今。白发未除豪气在,醉吹横笛坐榕阴”[14]。桥面的宽阔与雄伟气势跃然于诗人笔端,体现出诗人对闽中人民征服闽江天险、架设南台浮桥的赞颂。他希望能闲坐于团团如盖的榕荫下,在醉吹横笛中,清享这一方乐土的一派清宁。万寿桥将台江与仓山相连,商业圈相互辐射,触发了闽江沿岸无限商机。意大利旅行家马可·波罗途经福州,毫不吝惜地称赞元代万寿桥一带商贸之盛:“这城的一边,有一条一英里宽的大河,河上有一座美丽的长桥,建筑在木筏上面,横跨河上。这城里建造了许多船只,航行在这条河上,珍珠、宝石的商业很盛,这是因为许多船从印度载着商人来到此地”[15]。马氏的记载虽不足全信,但至少可以说元、明以后,万寿桥周边已成为一个水系四通八达、港口码头遍布的新商业区了。明代闽中十才子之一的陈亮有《江南桥夜坐》:“潮落滩声急,秋高夜气清。商船依岸泊,野烧隔江明。租税方多事,山林负此生。频年多旅食,此地几经行”[16]。江南桥坐落于在盐仓山前,后为万寿桥的一部分。谢肇淛博学多识,他认为万寿桥的建造工艺高超,神力亦远远不及,“吾郡台江大桥亦百馀丈,跨大江而度,三十九门,江涛澎湃,亦自恐人,不知当时何以建址。大抵闽人工于此伎,亦不烦神力耳”[10]。在谢氏的记载之中,他对家乡工匠的惊叹赞美流于笔端,自豪之情溢于言表。

清代万寿桥周边商市更为繁盛,雍正年间(1722-1735)潘思榘在《江南桥记》里写道:“南台为福之贾区,鱼盐百货之辏,万室若栉,人烟浩穰,赤马余皇,估艑商舶,鱼疍之艇,交维于其下;而别部司马之治,榷吏之廨,舌人象胥蕃客之馆在焉,日往来二桥者,大波汪然,绾毂其口,肩摩趾错,利涉并赖”[17]。明清时期福州是对琉球贸易的主要口岸,明代就设有市舶司,清朝的闽海关亦设于此,通晓番文、精通礼法的翻译人员自然是必不可少的,“舌人象胥”在海外贸易发展的过程中发挥了重要的作用。烟波浩渺中、涛声浆影里,水上居民疍民的船只往来其中,他们常年居住在船上,成为闽江上一道独特的风景。

在反映福州风情的竹枝词中,万寿桥的影踪也是时时可见。“香甜文旦与仁栽,道是新从下路来。晓起鱼虾腥满市,帆樯无数泊南台”;“贩鲜郎说往南台,一道长桥划浪开。日日桥边盼郎信,信来争得似潮来”[18]。歌咏声中,人们眼前仿佛映射出南台江面帆樯林立、百舸争流的繁忙景象。万寿桥使福州城变得生动了,大桥周边的河网像人的血脉一样在城市体内纵横交错,和人们唇齿相依、休戚相关。与万寿桥相接的中亭街是以鱼货贸易为主的全省水产品的集散地,据载:“中亭街,上与沙合桥接,下至万寿桥止。鱼虾趁潮入市,城内外之以鱼货为业者,必黎明互市于此”[19]。明代中亭街商业贸易空前繁盛:午夜涨潮,渔民便蜂拥至中亭街,随潮上市,鱼货就地交易。清叶观国诗《榕城杂咏》:“江南桥水绿沄沄,去马来船戴火云”[20],生动地描述了江南桥万家渔火闪烁、水天相照的情景。清末大学者谢章铤有《万寿桥歌》:“天遣长虹划江水,六鳌先驾中洲起。……,桥边行者蹋狂雨,低昂一盖当风操。扶持转瞬到彼岸,凌空谈笑忘惊涛。乃知中流砥柱力,不遇艰危人不识。江海方为水火争,阑干未觉鱼龙迫。今日登桥忽太息,龙泾马渎无颜色。天吴大笑层楼巅,狂蛟睥睨桥南北”[21]。谢氏述江水湍急,遇大风雨时乘船之人屡濒险境,幸有此桥方可安全抵达。清光绪年间,何振岱作《夜过万寿桥》:“百廛夹道矗蜂房,奔毂声中万影忙。彩鹢初横新贾舶,卧虹已换旧舆梁。洪澜不砥忧春泛,弦月孤明惜夜良。吹笛榕阴何许客,此中可有陆龟堂”[22]。反映了南台木屋林立拥挤,万寿桥上车马行人繁忙、江上商船云集。既有春潮泛浪,也有弦月相映。桥下运货船只往来穿梭百舸争流,桥上买卖双方闲坐柳荫友好商谈。万寿桥不容置疑地附着在福州人生活中,静静守护着晨曦暮霭日落月起,静静凝视着冬去春来沧海桑田。

四、结语

万寿桥是福州交通的大动脉,是福州市区南北走向主干道之一,其商业活动的开端和发展与南台地区水陆交通的开发和发展紧密相连,每一次的潮涨潮落,每一次的云卷云舒,都推动着万寿桥从无到有,从贫瘠走向繁华,其所承载着的商业传统与商业文明是闽都文化的重要组成部分。今天,我们在新的历史条件下,重温万寿桥的辉煌历史,诠释万寿桥的商业文化,无论是丰富闽都文化的内容还是推动福州社会经济发展都具有重要意义。