新型冠状病毒肺炎不同时期CT表现及中性粒细胞/淋巴细胞比值、T淋巴细胞亚群变化

2020-04-07侯可可张娜李桃周觅石雪梅赵果城

侯可可,张娜,李桃,周觅,石雪梅,赵果城

自2019年12月起,一种不明原因的新型冠状病毒肺炎在我国湖北武汉市出现并流行,其传染范围迅速波及我国及全世界20余个国家和地区,迄今为止,感染确诊人数超过70000例。2020年2月11日,世界卫生组织宣布该病毒引起的肺炎命名为2019冠状病毒病(corona virus disease 2019,COVID-19)。该病毒同时攻击和损害人的呼吸道、消化道黏膜。COVID-19主要累及呼吸系统[1],可表现为严重的肺部感染[2],在血液系统表现为淋巴细胞的进行性减低[3]。外周淋巴细胞是免疫反应的中心细胞,目前关于COVID-19不同病程时期的CT征象及外周淋巴细胞计数相关性的分析报道较少。本研究搜集本院56例COVID-19患者的急性期、恢复期(部分为重症期)影像学资料,并结合中性粒细胞计数与淋巴细胞计数的比值(neutrophil count and lymphocyte count ratio,NLR)及外周血T淋巴细胞亚群水平进行分析,并探讨其相关性,有助于加深对COVID-19的认识,指导临床对疾病早期危险识别及精准治疗,提高疾病治愈率。

材料与方法

1.研究对象

搜集成都市公共卫生临床医疗中心2020年1-2月确诊的56例NCP患者的病例资料,其中男29例,女27例,年龄19~84岁,平均(48±13.5)岁。临床表现:发热53例,咳嗽50例,气紧15例,胸痛7例,腹泻2例。所有患者均符合国家卫健委和中医药管理局《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第六版)》[3]诊断标准,并按照标准将患者分为普通型(n=38),重型(n=11),危重型(n=7),危重组中有3例患者死亡(轻型患者属于肺部无炎症表现[3],故未纳入)。病例资料包括急性期(入院)及恢复期或重症期(出院)NLR、外周血淋巴细胞亚群、胸部HRCT等资料,并进行相应的统计分析,部分出院患者未追踪到免疫学相关数据。急性期指新入院,平均病程小于7天,恢复期指达到出院标准的最后一次检查及危重组3例死亡患者的最后一次检查(重症期)。

2.实验室检测方法

56例患者均经双侧鼻拭子或咽拭子采取标本,均由四川省或成都市疾控中心咽拭子检测新型冠状病毒核酸阳性。

3.检查设备与方法

所有患者均采用GE BrightSpeed螺旋CT扫描,扫描条件120kV,400mA(自动毫安),噪声系数11,探测器排数16,螺距1.75:1,床速17.5的常规扫描和探测器排数配置2×0.625的分段高分辨扫描。所有扫描均在患者深吸气末或平静吸气末进行屏气扫描,扫描范围自肺底肋膈角水平至胸廓入口。采用标准肺窗(窗位-550HU,窗宽1350HU)、纵隔窗(窗位40HU,窗宽350HU),采用骨算法重建。所有图像由两位高年资副主任医师在同一台工作站上共同阅片,得出结论。重点观察病灶分布、形态、密度、数量及伴随情况等,如遇不同意见经过讨论达成一致。

实验室仪器采用贝克曼DXFLEX流式细胞仪。使用EDTA抗凝的真空采血管,参照采血管生产商提供的操作指南采取最小体积的血样,以确保合适的样本稀释度。对每个患者的样品与上样管对应进行标记;吸取5μL tetra CHROME四色试剂加入上样管底部;采用反向加样法,准确吸取50μL均匀混合的抗凝全血加于试管底部;在室温(20~25℃)避光条件下孵育15min;加入500μL的OPti LyseC Lysis Solution溶血素,在室温(20~25℃)避光条件下孵育15min;加入500μL生理盐水,在室温(20~25℃)避光条件下孵育5min,加入Flow-COUNT Beads充分混匀后上流式细胞仪检测,采用流式细胞仪的CXP软件,使用获取软件获取样本数据,运行潜在语义分析(Latent semantic analysis,LSA)算法进行分析,可得出CD3+、CD4+、CD8+T淋巴细胞的绝对计数,正常值范围:CD3+T淋巴细胞770~2041个/μL、CD4+T淋巴细胞414~1123个/μL、CD8+T淋巴细胞238~874个/μL。

4.统计学方法

结 果

1.影像学表现

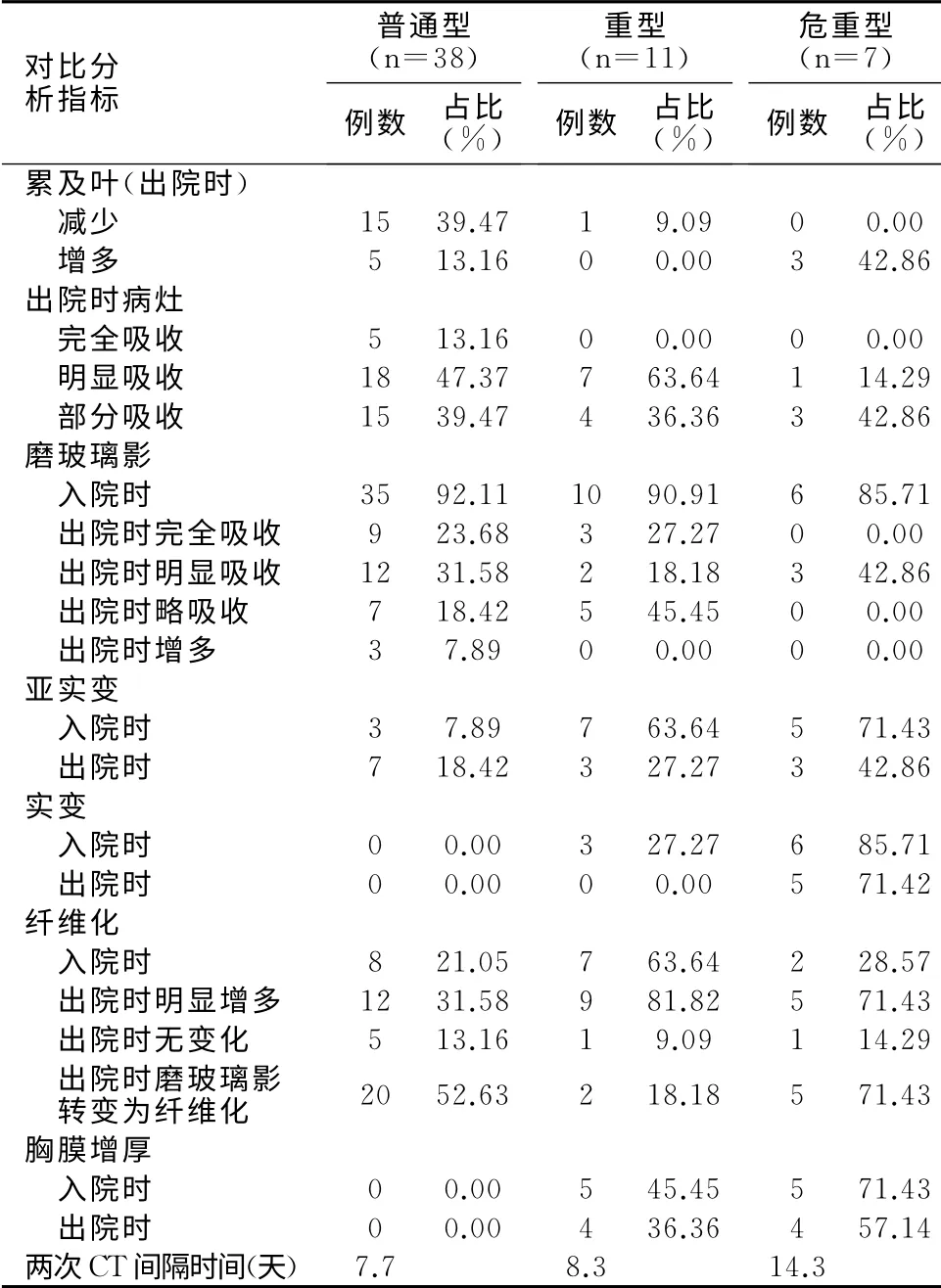

38例普通型患者出院时累及肺叶数目减少的患者有15例(39.47%),增多的患者有5例(13.16%);出院时病灶完全吸收的患者5例(13.16%),明显吸收的患者18例(47.37%),部分吸收的患 者15例(39.47%)。入院时表现为磨玻璃影35例(92.11%),出院时完全吸收9例(23.68%),明显吸收12例(31.58%),略吸收者7例(18.42%),出院时病变增多者3例(7.89%)。入院时亚实变病灶3例(7.89%),出院时7例(18.42%);出院和入院明显实变0例;入院时纤维化病灶8例(21.05%),出院时病灶增多者12例(31.58%),无变化者5例(13.16%),磨玻璃影转变为纤维灶者20例(52.63%)(图1);入院和出院胸膜增厚都不明显(表1)。

表1 影像征象

11例重型组患者出院时累及肺叶数目减少者1例(9.09%);出院时没有患者病灶完全吸收,明显吸收者7例(63.64%),部分吸收者4例(36.36%);入院时表现为磨玻璃影10例(90.91%),出院时完全吸收3例(27.27%),明显吸收2例(18.18%),略吸收5例(45.45%);入院时亚实变病灶7例(63.64%)(图2),出院时3例(23.27%);入院时实变病灶3例(27.27%),出院时全部恢复正常;入院时纤维化病灶7例(63.64%),出院时纤维化病灶增多9例(81.82%),无变化者1例(9.09%),出院时磨玻璃影转变为纤维灶者2例(18.18%);入院时胸膜增厚5例(45.45%),出院时胸膜增厚4例(36.36%)(表1)。

7例危重型组患者中3例(42.86%)死亡,死亡前最后一次CT(重症期)呈"白肺"改变,累及肺叶数都增多、实变明显。另外4例患者出院时病灶明显吸收1例(14.29%),部分吸收3例(42.86%)。7例中入院时磨玻璃影6例(85.71%),出院时明显吸收3例(42.86%);入院时亚实变病灶5例(71.43%,图3),出院时亚实变病灶3例(42.86%),见表1。

2.实验室检查

普通型组、重型组、危重型组NLR入院时均值分别 为4.01±5.62、6.13±6.08、14.42±9.78,CD4+T淋巴 细 胞 计 数 入 院 时 均 值 分 别 为4 5 3.3 9±3 6 0.2 2、281.82±138.24、170.00±128.48,组间差异有统计学意义(P=0.001、0.048)。三组出院时NLR均值分别为3.22±2.93、4.37±3.34、9.62±10.50,CD4+T淋 巴细胞计数均值分别为527.59±215.99、385.88±44.65、313.14±266.39,组间差异有统计学意义(P=0.006、0.033)。入院时、出院时三组间CD3+、CD8+、淋巴细胞计数差异均无统计学意义(P>0.05,表2)。

表2 NLR及外周淋巴细胞对比分析

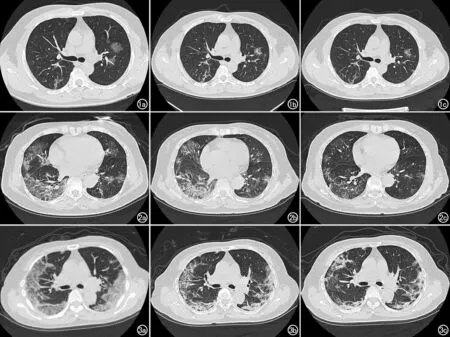

图1 普通型NCP,男,48岁,发热咳嗽5天。a)发病5天胸部CT显示双肺上叶散在磨玻璃影,边缘模糊;b)发病11天复查胸部CT显示磨玻璃影减淡、范围缩小,其内可见小叶间隔增厚;c)发病14天复查胸部CT显示磨玻璃影进一步吸收,小叶间隔增厚较前减轻。 图2 重型NCP,女,65岁,咳嗽、胸痛4天入院。a)发病4天胸部显示右肺中叶、左肺上叶舌段、双肺下叶弥漫分布磨玻璃影与纤维灶并存;b)发病10天,右肺下叶病灶增多、密度增高、实变加重,左肺下叶病灶局部小叶间隔增厚;c)发病15天,右肺中叶、左肺上叶舌段、双肺下叶病灶明显减少、密度减淡、范围缩小。 图3 危重型NCP,女,64岁,发热、咳嗽、乏力、全身肌肉酸痛4天入院。a)胸部CT显示双肺广泛间质性改变、实变并磨玻璃影改变,中外带、胸膜下为主;b)发病8天复查胸部CT显示实变明显减轻、磨玻璃影减少,小叶间隔增厚较前明显;c)发病11天复查显示小叶间隔增厚进一步减轻。

讨 论

1.影像学特征

胸部HRCT作为当前对COVID-19早期筛查与诊断、后期评价疗效与预后的主要手段,能客观评估不同时期肺部受损情况及并发症的发现,尤其是HRCT有较高的空间分辨力,可对初级肺小叶及肺间质等细微结构进行良好显示[4]。通常早期[5]病灶较局限,斑片状、亚段或节段性分布为主,以肺外带、胸膜下明显,部分患者早期表现为无特异性磨玻璃影,或为单肺叶小斑影,或表现为磨玻璃影,其间可有小叶间隔增厚。在病变进展期[6],双肺可迅速发展为多发或弥漫磨玻璃影、浸润影,病灶增多、范围增大,累及多个肺叶,部分病灶变密实,呈亚实性改变,磨玻璃影、实变影、条索影三者或共存[7]。如没有得到及时和有效的诊疗,病程可能进展为重症期,双肺可见弥漫性病变,少数呈“白肺”表现,病灶可以大片实变影为主,合并磨玻璃影,多伴有明显的条索影、纤维化。在病程缓解、恢复期,病灶减少,范围缩小,渗出性病灶明显吸收,原肺实变影复张,散在残留条索影及纤维化改变,以双肺中外带、胸膜下明显。本次研究的普通型组大都符合病程早期改变,病灶以局限、渗出灶为主。重症组及危重型组入院时亚实变分别为7例(63.64%)、5例(71.43%),而普通型组只有3例(7.89%),出院时普通型组反而增加了4例,重型组和危重型组有所减少,提示部分普通型组患者病程在某种意思上是发展的。入院时出现实变病灶的重型组、危重型组分别3例(27.27%)、6例(85.71%),提示了病情的严重程度,出院时危重型组也存在实变没有完全改善的情况,甚至有3例患者死亡。磨玻璃影在恢复期明显吸收,残留纤维灶,在此次研究中发现青壮年患者吸收较好,危重型组的病程较长,而老年患者纤维化程度不容忽视,纤维化的程度对未来长期肺功能的影响有待研究。

2.NLR与T淋巴细胞亚群的相关性

淋巴细胞减少是COVID-19患者的常见特征,这很可能与疾病严重程度和死亡率有关,而COVID-19也和其他病毒性肺炎一样[8],中性粒细胞计数大多正常或稍低、淋巴细胞计数普遍减低,从而导致NLR的比值加大,随着病程进展和病情的加重、淋巴细胞计数进一步下降,NLR比值进一步增大。在本次研究中,笔者发现急性期时三组组间NRL有明显差异,特别是重型组与危重组,均值分别为6.13±6.08、14.42±9.74,提示在病程的急性期淋巴细胞明显下降,说明急性期淋巴细胞的改变与影像改变有一定程度的同步性,与病情的危重程度相关联。在病程恢复期,NLR比值有所下降,但是普通型组、重型组、危重型组仍然分别高达3.22±2.93、4.37±3.34、9.62±10.50,提示淋巴细胞尚未恢复,免疫机制尚未修复,而其中一名死亡的危重型患者最后一次NLR高达19.55。

CD3+表示成熟的T细胞,CD4+则是协助发挥免疫功能的细胞,CD8+是免疫抑制细胞,它们之间相互制约、平衡。本次研究结果显示在NCP急性期CD3+、CD4+表达普遍下降,重型、危重型组尤为明显,说明T细胞的免疫功能受到了抑制,而CD8+分为抑制性T细胞(Ts)和细胞毒性T细胞(Tc),CD8+的轻度下降表明Ts患者机体免疫力被激活。以往研究发现SARS患者的外周血T淋巴细胞亚群计数、CD8+、CD4+均明显降低,尤其是CD4+T淋巴细胞的减低最为明显,反映出患者机体的免疫功明显被抑制,这可能是病毒的直接作用。而作为与SARS同源性的COVID-19病毒,通过比较急性期普通型、重型、危重型COVID-19的T淋巴细胞,结果发现患者免疫功能与分型相关,随疾病加重递减,其中危重型7例患者中4例患者年龄在60岁以上,死亡的3例分别为64岁、77岁、80岁,且合并了冠心病、冠脉搭桥术后、肾衰或心律不齐、硬皮症等,本身机体免疫功能较差也导致了免疫力进一步减低。在出院恢复期,T淋巴细胞不同程度得到了恢复,普通型基本全部恢复正常,而重型和危重型虽然有所恢复,但是还是低于正常值,3名死亡的危重型患者最后一次CD4+T淋巴细胞计数下降到两位数甚至个位数。长期的免疫功能有待随访及研究。既往有学者通过支气管肺泡灌洗液T淋巴细胞亚群及细胞学分型对肺间质病进行分类[9],而COVID-19患者本身状况及配合度较差,进行支气管肺泡灌洗不易操作,易从外周血T淋巴细胞亚群着手。

综上所述,COVID-19患者在影像上表现多样,但其进展具有一定的规律性。NLR及CD3+、CD4+、CD8+T淋巴细胞绝对计数可能与肺部急性期改变有关。可作为普通型、重型、危重型的预测指标,其中NLR、CD4+T淋巴细胞绝对计数的价值最高。淋巴细胞计数及T淋巴细胞亚群计数的显著减低与肺部受损程度具有一定相关性,但本研究是回顾性研究,因此在病例选择上可能存在一定偏倚,尚需要增加样本量进行前瞻性研究,以进一步确定NLR及CD3+、CD4+、CD8+绝对计数等作为预测NCP临床分型的效用、早期危险识别及预后的判断。