内置碟簧自复位混凝土剪力墙基于性能的截面设计方法

2020-04-02徐龙河肖水晶

徐龙河,肖水晶

(北京交通大学土木建筑工程学院,北京 100044)

传统的抗震设计要求“小震不坏,中震可修,大震不倒”,通过防止倒塌避免造成人员伤亡,但是震后构件及结构的严重破坏会造成巨大的经济损失,也影响人们的正常生活[1—2]。因此,国内外学者提出一种可恢复功能结构,使结构在地震后不需修复或稍加修复即可快速恢复其正常使用功能[3—4]。

实现结构功能可恢复的方法主要包括设置可更换构件或者减小结构的残余变形[5—8]。为了实现剪力墙结构震后功能可恢复,Kurama等[9]对一种采用预压装配的无粘结后张预应力混凝土联肢剪力墙进行试验研究,结果表明,这种新型剪力墙体系具有良好的刚度、强度、延性和耗能能力,并且能控制震后的残余变形,使结构恢复使用功能;Sritharan和Aaleti等[10—11]提出一种新型带端柱的无粘结自复位混凝土剪力墙体系,通过设置预应力筋提供恢复力,并在墙体与端柱间设置耗能装置耗散能量,该体系具有稳定的耗能能力和良好的复位能力,能减小震后结构的残余变形;Liu等[12]提出一种新型可更换墙脚剪力墙,通过在墙脚处设置可更换的耗能构件,实现结构的高耗能能力和震后可更换性能。

为了使剪力墙能同时避免墙脚破坏和减小残余变形,徐龙河等[13—14]提出一种新型内置碟簧自复位混凝土剪力墙,其主要由墙体及墙脚两侧的碟簧装置组成,碟簧装置具有较高的抗压能力,卸载后能恢复到变形前的状态,为墙体提供恢复力,减小结构的震后残余变形。本文根据自复位剪力墙截面的复杂受力分析,推导其承载力理论计算公式。提出基于性能的截面设计方法,通过定义四水准下结构的性能目标和损伤状态,直接基于第三水准下的位移目标设计剪力墙截面尺寸,碟簧装置几何尺寸、承载能力和变形能力。最后对设计的内置碟簧自复位混凝土剪力墙进行弹塑性分析验算,进而验证设计方法的可行性。

1 内置碟簧自复位剪力墙力学性能

1.1 受力特点

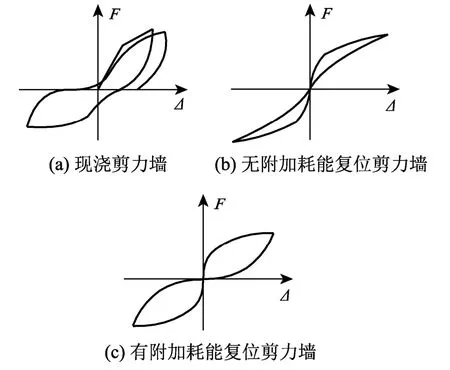

内置碟簧自复位钢筋混凝土剪力墙的构造如图1所示,碟簧装置对称布置在两侧墙脚处,并通过高强螺栓和预埋件与墙体联接。碟簧装置中的碟簧具有较高的抗压能力,卸载后能恢复到变形前的状态,为墙体提供恢复力。墙体中部竖向分布钢筋深入支座中,墙体与支座固结,为墙体提供有效的刚度和抗剪能力。在水平荷载作用下,构件的主要变形模式为墙脚处碟簧装置的压缩和拉伸,在弹性阶段,构件变形较小,墙脚处的竖向变形主要为墙体与连接件间的接触变形;随着荷载增大,构件的变形增大,墙脚的竖向变形为碟簧与碟簧间的压缩变形,卸载时,压缩后的碟簧能提供恢复力,使墙体回到变形前的位置,实现构件自复位的目的。图2给出了不同形式剪力墙滞回曲线的对比,当自复位剪力墙中无附加耗能装置时,构件的耗能能力较小,其理论滞回曲线如图2(b)所示,卸载后构件基本能回到变形前的位置;当自复位剪力墙中有附加耗能装置时,构件具有饱满的类旗形滞回曲线,具有较强的耗能能力,如图2(c)所示;普通剪力墙的滞回特性如图2(a)所示,构件残余变形较大。

图1 自复位剪力墙构造Fig.1 Configuration of the self-centering shear wall

1.2 设计目标

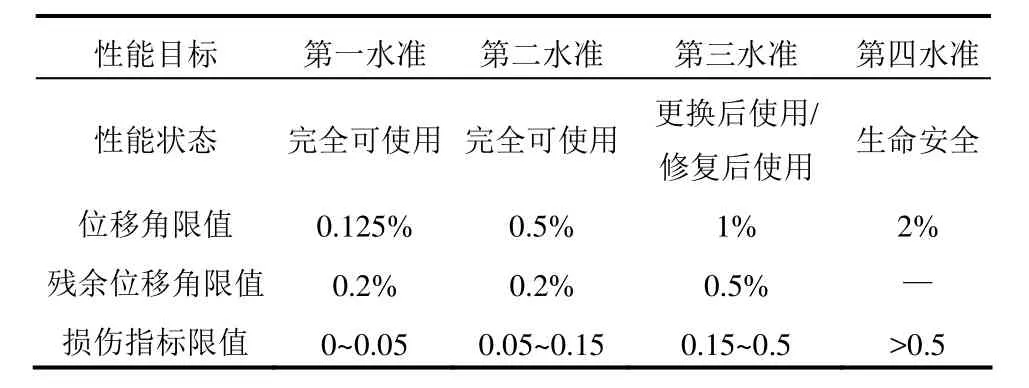

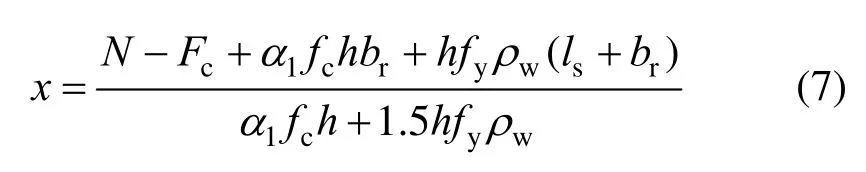

为实现自复位剪力墙结构的性能化设计,吕西林等[15—16]提出了针对自复位剪力墙结构的性能指标,包括结构位移控制、残余位移控制、最小基底剪力控制。为了满足结构的性能化设计要求,将自复位剪力墙构件的性能水准提高,设定极罕遇地震下的位移角限值为 2%,不同状态下的性能水准和目标如表1所示。其中,前三水准下的位移角限值按规范要求确定,残余位移角的限值及第四水准下的位移角限值参考文献[17]确定。由于在第三水准下 0.5%的残余位移角指标对应于结构处于可修复状态,当位移角大于0.5%时认为结构不可修复,因此第四水准下的残余位移角不定义。对于“更换后使用”这一性能水准,其性能指标根据设计的可更换耗能装置确定。

图2 不同形式剪力墙滞回曲线对比Fig.2 Comparison of hysteresis loop of different shear walls

表1 自复位剪力墙结构性能指标及损伤状态Table 1 Performance index and damage state ofself-centering shear wall structure

对于内置碟簧自复位钢筋混凝土剪力墙,主要依靠墙脚两侧的碟簧装置复位和耗能,同时提高墙体的延性性能。为了保证自复位剪力墙震后快速恢复使用功能,需保证墙体部分无损伤或损伤较小。因此,本文将自复位墙体性能目标与损伤指标对应,将自复位构件的性能状态定量化,各级损伤指标的限值如表1所示。由于自复位结构性能水准相比传统结构提高,则其主体结构的损伤相对传统结构需更小,本文结合已有研究中不同破坏状态对应的损伤指数,定义结构可修复的最大损伤为0.5,当大于0.5时,认为结构不可恢复或者恢复成本较高 。

2 设计方法

根据表1中的性能目标,通过基于位移的设计方法,求得剪力墙构件的基底剪力V和弯矩M,进而根据V、M对内置碟簧自复位剪力墙的几何参数、配筋形式及碟簧装置进行设计并验算,设计时主要考虑极限状态的设计参数。剪力墙几何尺寸如图 1所示,主要设计参数如下:

1) 剪力墙截面长度lw,厚度h,高度H,配筋形式;

2) 墙脚碟簧装置的长度br,宽度bw,高度hw;

3) 碟簧装置中碟簧的几何尺寸、组合方式,内、外管几何尺寸,挡板几何尺寸,连接件几何尺寸;

4) 墙脚洞口边缘混凝土的约束形式,主要包括纵筋直径和间距,箍筋直径和间距。

2.1 基本假定

为了推导内置碟簧自复位剪力墙的极限承载力计算公式,进行以下假定:

1) 剪力墙的墙肢在轴力和弯矩作用下的承载力计算与柱相似,区别在于墙肢除在端部配置竖向钢筋外,还在端部以外中间区域配置竖向分布钢筋,竖向分布钢筋参与抵抗弯矩,计算承载力时应包括部分受拉竖向分布钢筋的作用。分布钢筋的直径一般比较小,容易压曲,为简化计算,不考虑受压竖向分布钢筋的作用;

2) 截面变形符合平截面假定;

3) 不考虑混凝土受拉作用;

4) 受压区混凝土的应力图用等效矩形应力图替换,应力达到α1fc;

5) 墙肢端部的受拉、受压钢筋屈服;

6) 从受压区边缘算起1.5x (x为等效矩形应力图受压区高度)范围以外的受拉竖向分布钢筋全部屈服并参与受力计算,1.5x范围以内的竖向分布钢筋未受拉屈服或未受压,不参与受力计算[19]。

7) 碟簧装置通过高强螺栓和预埋件与墙体和支座连接,且其与墙体和支座的接触面平整,面积较小,传力均匀,因此,分析时假定受拉侧和受压侧的碟簧装置受力为集中力。

2.2 构件受力分析

剪力墙构件受到轴力N、剪力V和弯矩M的共同作用,受力复杂,对墙肢截面进行受力分析,能更好的了解剪力墙的受力状态,评估剪力墙构件的承载能力。本文提出的内置碟簧自复位混凝土剪力墙在满足上述各项假定下,其底部截面受力形式如图3所示。

图3 内置碟簧自复位剪力墙截面受力示意Fig. 3 Sectional forces diagram of self-centering shear wall with disc spring devices

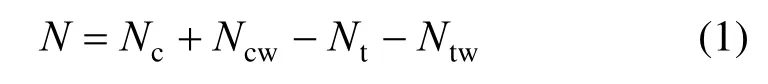

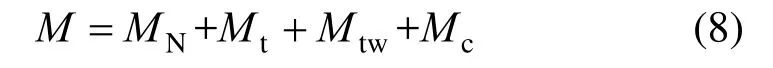

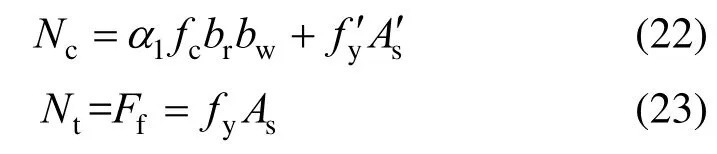

由截面受力平衡可得:

其中:

联立式(2)~式(5),代入式(1)可得:

则:

当x>br时,对受压区中心取矩得:

其中:

忽略x2项,化简后得:

当x≤br时,认为混凝土不受压,仅碟簧装置受压,对受拉区碟簧装置中心取矩得:

其中:

化简后得:

上述公式中:Nc与Nt分别为墙脚碟簧装置的受压承载力和受拉承载力;Ncw为受压侧混凝土的抗压承载力;Ntw为受拉侧钢筋的抗拉承载力;Mc、Mt、Mcw、MN和 Mtw分别为 Nc、Nt、Ncw、NN和 Ntw对受拉侧可更换碟簧装置中心或对混凝土受压区中心的对应弯矩;Ff为单个碟簧装置的摩擦力,若无附加摩擦,其数值为0;Fc为单个碟簧装置提供的恢复力;α1为与混凝土等级有关的等效矩形应力图形系数;ls为墙体与支座相连段的长度;x为剪力墙截面的等效矩形应力图受压区高度;fc为混凝土抗压强度;fy为竖向分布钢筋屈服强度;As为受拉钢筋的面积;ρw为剪力墙竖向分布钢筋配筋率,根据ρw= As/ (h × ls)计算得到。

2.3 碟簧装置受力分析

碟簧装置的几何尺寸主要根据普通钢筋混凝土剪力墙墙肢边缘约束长度及墙肢塑性铰区高度进行初步估计,再根据碟簧尺寸和组合方式进行校核,满足以下条件:

式中:lc为剪力墙约束边缘长度;lp为剪力墙塑性铰区长度。

墙肢受到外荷载作用后,一侧可更换碟簧装置受压,另一侧受拉,卸载后受压侧碟簧为墙肢提供恢复力,为了保证自复位剪力墙两侧碟簧装置的承载能力与普通剪力墙墙脚承载力相当,本文提出按等强设计原则设计碟簧装置的承载力,即自复位剪力墙墙脚处碟簧装置的受压、受拉承载力与传统剪力墙墙脚的受压、受拉承载力相等,若碟簧装置无附加摩擦,则其受拉承载力为0。计算公式如下:

在碟簧装置中,主要由组合碟簧承受压力,附加耗能装置承受拉力,若碟簧装置中无附加耗能,则碟簧装置不承受拉力,墙脚处可自由抬升。因此,单片碟簧的尺寸可根据墙脚处承受的压力确定,并通过碟簧的不同组合方式改变碟簧装置的承载能力和变形能力。碟簧的组合形式主要分为叠合组合、对合组合及复合组合,叠合组合可增大组合碟簧的承载力,对合组合形式可增大组合碟簧的变形量,复合组合为叠合与对合的组合,如图4所示。为了满足碟簧装置承载力与变形的要求,组合碟簧选用复合组合的形式,各参数计算公式如下:

式中:Fc为单个碟簧装置提供的恢复力,即为组合碟簧的承压能力;Hr为组合碟簧的高度;F1为单片碟簧的承载力;δ为碟簧装置的变形量,根据墙脚处的变形需求确定;δ1为单片碟簧的变形量;n为每组叠合碟簧的数量;m为对合碟簧的组数;H0为单片碟簧的高度;t为单片碟簧的厚度。

图4 组合碟簧形式Fig. 4 Forms of combination disc springs

在无附加摩擦的碟簧装置中,其承载能力 Nc即为组合碟簧的承载力 Fc,其高度 hw由组合碟簧高度Hr及连接件高度叠加。若在碟簧装置中附加摩擦,其承载能力Nc即为组合碟簧承载力Fc与摩擦力Ff叠加,其高度hw由组合碟簧高度Hr、连接件高度及摩擦装置高度叠加。为了保证装置具有良好的复位能力,需对组合碟簧进行预压,预压力 Fp大于等于摩擦力Ff。

3 算例分析

3.1 模型介绍

以某框架-核心筒结构为算例,其平面布置如图5所示。该结构为一幢13层的双核心筒写字楼,结构总高度61.2 m(包括屋顶高度),首层层高5.7 m,其他层层高均为4.3 m。该结构位于8度抗震设防区,设防类别为丙类,场地类别为Ⅲ类,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.2 g,多遇地震作用下场地的特征周期为 0.45 s,结构阻尼比为 0.05。楼面恒荷载标准值为 5 kN/m2,楼面活荷载标准值为 2 kN/m2,屋面活荷载标准值为3 kN/m2。每层重力荷载代表值取1.0恒载+0.5活载。首先根据规范建议,按框架承担的剪力为底部总剪力的20%分别计算框架与核心筒的总剪力,进而得到所选剪力墙的剪力[16]。选择结构中的一片墙进行设计分析,位置如图5所示,考虑到楼层较高,只在底层设置碟簧装置较难避免其他楼层墙脚损坏,因此实际设计时在不同高度处分别设置碟簧装置。为了方便模拟,本文选择底部两层墙体进行理论计算和验证,总高度H为10 m。根据荷载传递规则计算得到本文所选择的墙段所承受的轴向承载力N=8082 kN,根据基于性能的目标,按第三水准下位移角限值为 1%进行设计,得到普通剪力墙所承担的基底剪力 V=1411.1 kN,底部截面弯矩M=14.11 MN·m。

3.2 设计过程

1) 选定材料。混凝土强度等级选用C50,受力钢筋选用 HRB400,箍筋选用 HPB300,预埋件及碟簧装置中的钢材选用Q345钢。

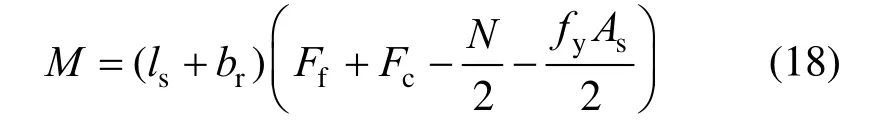

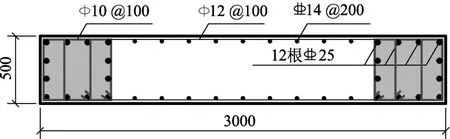

2) 初步确定碟簧装置尺寸。根据平面布置规则及设计轴压比的要求,初步确定剪力墙截面尺寸为11.4 m×0.5 m,根据规范配筋率要求,边缘约束区域布置12根直径25 mm的钢筋,如图6所示。按2.3节所述方法,选定碟簧装置的长度br为500 mm,宽度bw为500 mm,因此,根据碟形弹簧规范GB/T 1972-2005选择碟簧尺寸,其参数如表2所示。

图5 结构平面布置图Fig. 5 Plan view of the structure

图6 所选剪力墙截面配筋 /mm Fig. 6 Section reinforcement details of the selected shear wall

表2 单片碟簧参数Table 2 Parameters of the disc spring

3) 碟簧装置承载力计算。由于附加摩擦能提高结构的耗能能力,若未附加摩擦的自复位剪力墙能满足性能要求,则附加摩擦后也能满足性能要求,因此设计的碟簧装置均按未附加摩擦考虑并验证。首先按等强度原则计算墙脚处的承载力 Nc=8775 kN,则选择10片碟簧进行叠合组合;设计时,为了使墙体不破坏,实现大震后可修复,按层间位移角达到1%时碟簧变形量为0.75δ1考虑,则对合组合碟簧组数为4组,组合后碟簧的高度为1124 mm。结合式(19)~式(21),得到墙脚处碟簧装置的长度br=500 mm,宽度bw=500 mm,高度hw=1500 mm。

4) 墙体理论承载力计算。根据2.2节理论计算式(7)可得x=497 mm,则按式(18)计算得到剪力墙底部截面承受弯矩为M=10.925 MN·m,基底剪力V可由M/H得到V=1092.5 kN。

3.3 有限元分析

图7 内置碟簧自复位剪力有限元模型Fig.7 Finite element model for self-centering shear wall with disc spring devices

本文选用有限元软件 MSC.Marc建立内置碟簧自复位混凝土剪力墙数值分析模型,其有限元模型如图7所示。混凝土材料选用von Mises屈服准则和各项同性化准则,其应力-应变关系选用经典的混凝土本构模型Kent-Park模型,钢筋选用塑性本构模型,其应力-应变关系选用四段式模型[20],如图7所示。模拟时,墙体采用分层壳单元,对墙体中混凝土和钢筋进行分层定义,分别模拟混凝土和钢筋的不同性能,且分层壳单元能考虑面内弯曲—面内剪切—面外弯曲之间的耦合作用,能全面的反映壳体结构的空间力学特性[21]。对于边缘约束区的钢筋采用杆单元,墙脚处碟簧装置采用杆单元。由于碟簧装置通过高强螺栓和预埋件与墙体和支座连接,可按固结考虑,模拟时通过杆单元两端节点分别与墙体节点和支座节点共用节点实现,碟簧装置的力学特性通过MSC.Marc中的简化非线性弹性材料定义,其位移与弹性模量关系如图7所示,若碟簧装置中附加摩擦,则需考虑摩擦耗能,可通过叠加模型实现,具体方法可参考文献[13]。

本文对内置碟簧自复位混凝土剪力墙进行静力弹塑性分析,得到基底剪力与加载位移的关系,如图 8所示。模拟得到的剪力墙基底剪力为1067.7 kN,按 2.2节理论计算的基底剪力为1092.5 kN,两者相近,说明本文设计内置碟簧自复位剪力墙的方法合理。

图8 内置碟簧自复位剪力墙基底剪力-顶点位移角关系Fig. 8 Relationship between base shear force and top drift ratio for self-centering shear wall with disc spring devices

相比于普通混凝土剪力墙,内置碟簧自复位混凝土剪力墙极限承载力降低,主要由于墙脚处可更换的碟簧装置仅承受压力,且墙脚两侧设置碟簧装置导致混凝土墙截面削弱,墙体抗拉能力差,可通过在装置中增设摩擦耗能或预应力筋提高复位剪力墙的承载能力,但其延性较好,能更好的满足结构震后功能可恢复的需求。

3.4 损伤计算

图9给出了内置碟簧自复位剪力墙在往复荷载作用下的力-位移关系,结果表明,自复位剪力墙具有很好的复位能力和稳定的耗能能力。当位移角分别达到0.5%和1%时,构件仍无明显残余变形,残余位移角仅为0.012%和0.022%,如表3所示,远小于表1中限值要求,满足基于性能设计的目标。

图9 内置碟簧自复位剪力墙力-位移角关系Fig. 9 Relationship between reaction force and drift ratio for self-centering shear wall with disc spring devices

表3 自复位剪力墙各级位移角下性能指标Table 3 Performance index of self-centering shear wall under different drift ratio

为了进一步评估自复位剪力墙的损伤状态,本文利用文献[18]提出的方法对剪力墙的损伤进行量化。对于内置碟簧自复位剪力墙,由于墙脚更换为碟簧装置,无混凝土开裂,则按开裂变形等于屈服变形前一级位移来计算,则本文开裂位移取为10 mm,屈服位移取为 15 mm,极限位移取为100 mm,考虑到自复位结构位移延性较好,由位移引起的损伤占比较小,文献[18]损伤指标中位移项的系数也取为βi,βi为构件的影响因子。计算得到自复位剪力墙各级位移下的损伤指标系数如表4所示。

表4 自复位剪力墙各级位移角下损伤指标系数Table 4 Damage index coefficients of self-centering shear wall under different drift ratio

表3也给出了各级位移下剪力墙的损伤数值,可以看出,每级位移下构件的损伤值较小,当位移角达分别到 0.5%和 1%时,构件损伤为 0.012和0.21,满足结构在第二水准和第三水准下的需求,符合基于性能设计的目标。

图10为内置碟簧自复位剪力墙在位移角为1%时的应变分布,可以看出墙脚处无集中应变,仅在碟簧装置边上部分混凝土应变较大,但最大塑性应变值仅为 0.00124,表明墙体主体部分无明显破坏和损伤累积。

图10 内置碟簧自复位剪力墙1%位移角下的应变分布Fig. 10 Strain distribution at 1% drift ratio for self-centering shear wall with disc spring devices

4 结论

本文提出内置碟簧自复位混凝土剪力墙基于性能的截面设计方法,针对震后结构功能可恢复需求,定义四水准下结构的性能目标和损伤状态。对结构中的一剪力墙进行截面设计,并对其进行有限元模拟,得到以下结论:

(1) 进行内置碟簧自复位混凝土剪力墙设计时,主要设计参数包括剪力墙截面尺寸和配筋,碟簧装置几何尺寸、承载能力和变形能力。

(2) 根据内置碟簧自复位混凝土剪力墙设计目标和截面受力状态推导的理论计算公式能很好地评估剪力墙的承载能力,计算结果与有限元模拟结果吻合较好,验证了设计方法的可行性。

(3) 对内置碟簧自复位混凝土剪力墙进行弹塑性分析表明,结构具有较好的复位能力,墙体的损伤也得到有效控制,在位移角分别达到0.5%和1%时,残余位移角分别为0.012%和0.022%,损伤指标分别为0.12和0.21,出现损伤部位主要集中在碟簧装置边上的部分混凝土,最大应变值仅为0.00124,表明墙体部分无明显破坏和损伤累积。因此,按本文方法设计的自复位剪力墙,能满足结构在第三水准下可修复的需求,符合基于性能设计的目标。