贵州安顺地区岩腊片区水淹坝岩溶内涝成因分析

2020-04-02王若帆

王 瑶,王若帆

贵州安顺地区岩腊片区水淹坝岩溶内涝成因分析

王 瑶,王若帆

(贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队,贵州 遵义 563000)

水淹坝岩溶内涝是安顺市西秀区发育最大范围的岩溶内涝,严重制约了当地经济发展。本文以岩溶地下水系统为单元,通过开展1:10000水文地质调查、地球物理勘探、水文地质钻探等手段,查明内涝所在区的岩溶发育特征、水文地质条件。在此基础上分析得出,水力坡度小、岩层倾角缓造成地下河管道淤塞;人类工程活动使有水落水洞口堵塞,加之广阔的集雨面积和连续的强降雨是造成水淹坝岩溶内涝的主要原因。通过对水淹坝内涝成因分析,为岩溶内涝灾害综合整治提供参考依据。

岩溶内涝;水力坡度;人类工程活动;淤塞;强降雨

水淹坝岩溶内涝位于贵州省安顺市西秀区岩腊乡北侧一带,处于贵州省规划的贵阳—安顺都市圈内,是未来贵州省规划发展的重要区域。水淹坝岩溶内涝是区内现存最大的内涝点,每年发生数次内涝,严重制约了当地的经济发展。系统的研究区内水文地质条件及内涝成因是十分必要和紧迫的。

近年来,不少学者对岩溶内涝类型、形成机制等进行了研究[2-7],但这些研究成果仅对单点进行研究,范围较为局限。本文以水淹坝所处的岩溶地下水系统为单元,通过水文地质调查、结合地球物理勘探、动态监测、降雨量监测等手段,综合分析水淹坝岩溶内涝的成因,为下一步岩溶内涝的治理提供参考依据。

1 区域概况[1]

水淹坝岩溶内涝所在的岩溶地下水系统为水淹坝地下河系统,系统地势南高北低,地形起伏较大,相对高差50-200m左右,地貌组合类型为峰丛洼地及峰丛沟谷。西侧以二叠系乐平统龙潭组(P3)底界为界,南侧、东侧以地表水分水岭为界,北侧以葡萄冲河形成最低排泄基准面为界,面积34.96km2。系统内主要的含水岩组为二叠系阳新统栖霞-茅口组(P2),岩性为灰、深灰色中厚层至厚层块状灰岩,含燧石结核和少许不规则白云质条带,岩层产状95°∠20°。水淹坝地下河系统内地质构造以北东向岩松箐背斜、水淹坝向斜(图1)。

图1 水淹坝内涝区水文地质图

1-岩溶下降泉 左:编号 右上:流量L/s 右下:高程m 2-地下河及出口 3-有水落水洞 4-落水洞及岩溶洼地 5-竖井 6-探采结合井 7-地质界线及地层代号 8-系统界线 9-枯水期内涝范围 10-平水期内涝范围 11-丰水期内涝范围 12-物探线 13-背向斜轴 14-断层 15-地下水长期监测点 16-地下水流向

2 内涝现状及内涝区水文地质特征

2.1 内涝现状

据访问与调查,该洼地年年发生内涝,淹没时间长达15~30天,淹没、绝收面积500亩,农业综合经济损失达50万元/年。据调查,洼地北缘地势较低,常年有水淹没,枯水期淹没面积45亩左右;丰水期发生内涝,一般淹没面积为500亩左右;暴雨季节,溶蚀洼地内发育的落水洞及周边出露的泉点都会出水,水量较大,洼地发生内涝范围增大,延伸至水淹坝村南面谷地内,淹没面积达1000多亩。

2.2 地质构造

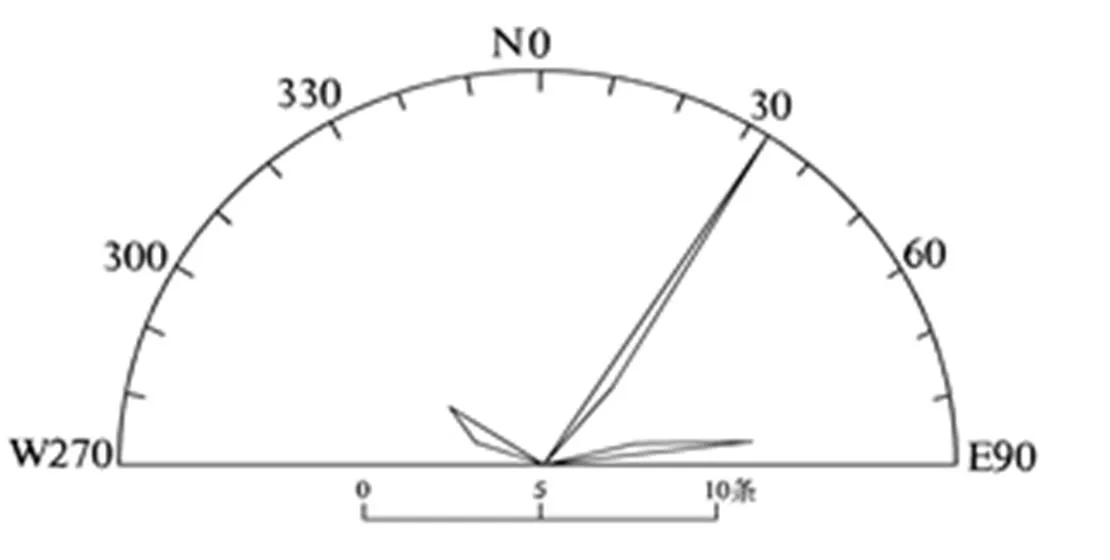

水淹坝洪涝洼地位于北东向岩松箐背斜、水淹坝向斜及北东东向断层的交汇部位,通过开展地面调查,节理裂隙极为发育,通过该区1m2范围节理走向进行统计,制作的节理走向玫瑰花图(图2)可知:节理走向30°~40°最为发育,计12条; 节理走向80°~90°次发育,计6条。

图2 节理走向玫瑰花图

2.3 岩溶发育特征

洪涝洼地区,平面上岩溶具分带性,在不同含水岩组与隔水层处沿接触带岩溶发育。为查明洪涝洼地含水岩组、层位岩溶发育情况,在地下河出口下游区实施了一口“探采结合井”,孔深200.58m。根据钻孔揭露情况(图3),孔深33.16~39m为第Ⅰ层岩溶段,该孔深段见大量河沙充填,为溶洞发育段,可能为早期形成的地下河管道;孔深93.5~98.8m为第Ⅱ层岩溶段,该孔深段发现干溶洞,大量黄色泥土夹带小砾石充填,结构紧密;孔深168.6~174m为第Ⅲ层岩溶段,钻遇干溶洞,大量黄色泥土夹带小砾石充填。由此可见,在石灰岩为主的二叠系中统栖霞茅口组(P2q-m)地层中,岩溶发育强烈,且具有显著的多层性特征。

图3 CK2号“探采”结合孔揭露地层结构成果图

2.4物探解译

为了查明该地表水流入地下后运移方向,采用充电梯度法物探手段(见图4),以K082有水落水洞为中心,按垂直于洼地长轴和短轴方向布置1线和2线。以充电梯度法原理,根据K082落水洞的地表水与径流带为集中管道流在充电梯度法剖面上零值点特征,将充电零值点解释为主径流带中心位置。

图4 水淹坝岩溶内涝洼地示意图

1.碳酸盐岩含水岩组;2.碎屑岩含水岩组;3.突发期内涝范围;4.一般内涝范围;5.枯水期内涝范围;6.断层;7.地质界绝不止于此及代号;8.地下水流向;9.岩溶下降泉 左:编号 右上:流量LS 右下:高程m;10.有水落水洞;11.机井;12.干枯的落水洞;13.地球物理勘探线及编号

根据物探充电梯度曲线表明(图5),1线的零值点位于1线的19.1m和2线的93.2m处。依据充电梯度法极值点与管道中心埋深的关系:h=0.7P(P为充电曲线极值点间的距离)计算;主径流在1剖面下部的中心埋深21m,2剖面下部14m。平面上将该两个零值点连线后发现,地表水通过该落水洞进入地下,由南向北运移; 在葡萄冲附近以地下河出口形式排泄出地表。该地下河出口暴雨时,流量可达48L/s,暴雨停止后一段时间,出口出现断流。根据调查,与内涝发生的时间基本一致。

图5 物探1线(左)2线(右)充电梯度法及高密度ρs反演断面示意图

洼地中部,沿北西侧山体底部发育有多处落水洞,如图4所示,落水洞K1、K2、K3近似呈东西向展布,地表出露地层为二叠系中统栖霞-茅口组(P2)浅灰色厚层状灰岩为主,岩石节理裂隙较为发育,主要以走向为50°及80°为主。调查时落水洞内无水,充填有大量粘土及树枝等,洞口基本被粘土覆盖。暴雨时,地下水从这些落水洞中涌出;暴雨后,洼地内集水又从这些落水洞中回落。

根据以上特征,推测洼地内应发育有地下河管道。为查明洼地地下河管道发育规模、大小、位置及深度等情况,开展了地球物理勘探工作。以垂直于洼地短轴方向布置2条物探线,采用电距为5m的高密度测深。根据物探二维反演断面图(图6),这2条物探线上深部均出现了2处低阻异常;但这2处低阻异常均较窄,推测为溶隙发育带。溶隙发育带有两条:第一带为4线的埋深10~15m与5线的地下埋深3~8m之间,通过连线,该裂隙带发育方向近东西向;第二带为4线的地下埋深4~7m深度与5线的地下埋深6~8m,通过连线,该裂隙带发育方向约为北东65°。

图6 物探4线(左)5线(右)高密度二维反演断面示意图

2.5 水文地质条件

系统内地下水主要接受大气降水汇流呈地表溪沟灌入落水洞补给,受地形展布方向及北东向背、向斜控制,地下水沿北东向大型节理,总体由南向北径流,受葡萄冲河切割以地下河出口的形式集中排泄于地表(见图1)。

3 内涝成因分析

1)通过地面调查及地球物理勘探证实,该洼地内发育有地下河管道,地下河管道由南向北发育。K082号有水落水洞为该地下河管道的补给来源之一,也是该洼地的主要排水入口(图7)。K082号有水落水洞洞口高程1 300m,S108号地下河出口高程1 250m,相对高差50m,地下河管道长约3 800m,水力坡度1.32%。因水力坡度小,地下水流速慢,小于洪水泥沙冲淤平衡的4%~5%,泥沙易于淤积。洼地所在区岩层倾角小于30°,地下水流速受到制约。所以容易在地形相对平缓的区域形成面积较大的地下岩溶潭或岩溶湖,使地下水流速进一步减缓。受人为工程活动影响,落水洞洞口被粘土及碎石覆盖,造成其排水不畅,从而形成内涝。

图7 水淹坝地下河剖面示意图

2)从物探解译成果结合钻探成果分析,洼地所在区岩溶管道呈层状,K1、K2、K3号落水洞形成浅层地下河管道,该管道基本受土层及碎石淤积,大部分通道被堵塞,降雨汇入量>排泄量,地下水位升高,造成暴雨季节向外突水。

3)洼地所在水文地质单元,集雨面积为12.59km2,洪水总量按下式计算:

Wp=0.1×c×F×H24·p(1)

式中:C为洪峰径流系数,取值0.842;F为集雨面积,取值12.59km2;H24·p取值166;根据式1计算得,24小时岩溶内涝区洪水总量为175.97×104m3,初步估算岩溶内涝容积约为130.79×104m3,强降雨时S108号地下河出口流量达1.5m3/s,其日排水能力为12.96×104m3,10年一遇的强降雨,仅需18小时就能将岩溶洼地灌满,其排水时间约为14天。

综上所述,该洼地所在区集雨面积广,地下河管道在垂向上呈层状发育,且该区水力坡度小,仅为1.32%,造成地下水流速慢,地下河管道易被黏土堵塞,加之人为工程活动的影响,地下河管道及主要排水口K082号有水落水洞洞口被石块及黏土淤塞,造成排水不畅,从而形成岩溶内涝。

4 结论

1)水淹坝岩溶内涝发育于二叠系阳新统栖霞-茅口组(P2)石灰岩地层中,受北北东向构造控制,地下河管道向北东发育。该区岩溶在垂向上呈层状,K1、K2、K3号落水洞所构成的地下河管道为浅层管道,且大多被黏土及碎石淤塞。岩溶洼地中K082号有水落水洞为主要排水口,其与S108号地下河出口水力坡度仅为1.32%,且区内岩层倾角小于30°,造成地下河管道中的地下水径流速度较慢,容易被黏土淤塞。人类工程活动使K082号有水落水洞洞口被石块及黏土覆盖,造成排水不畅。

2)水淹坝岩溶洼地所在区集雨面积为12.59km2,十年一遇的强降雨仅需18小时即可将洼地装满,而水淹坝地下河的排洪能力不足。

综上所述,宽广的集雨面积与地下河管道、落水洞淤塞是形成水淹坝岩溶内涝的主要原因。

[1] 王若帆,焦恒,易瑞,等.贵州打邦河流域镇宁幅1:5万水文地质环境地质调查成果报告[R].贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队,2017.

[2] 李庆松,李兆林,裴建国,等.马山东部岩溶洼地谷地内涝特征与治理规划[J].中国岩溶,2008,27(4):359-365.

[3] 黄秀凤.下牙谷地岩溶内涝成因分析与治理工程方案设计[J].安全与环境工程,2017,24(4):52-57.

[4] 曾家俊,黄爱华,刘松,等.广西德保岩溶内涝灾害成因分析[J].水利与建筑工程学报,2015,13(6):118-122.

[5] 覃小群,蒋忠诚.广西岩溶县的生态环境脆弱评价[J].地球与环境,2005,33(2):45-51.

[6] 杨富军,蒋忠诚,罗为群,等.广西典型岩溶内涝成因与防治分析[J].广西科学院学报,2009,25(2):119-122.

[7] 姜亚飞,王万金.贵州省安龙县戈塘镇大海子岩溶洪涝的治理及其工程意义[J].贵州地质,2014,31(2):146-149.

Genesis of the Shuiyanba Karst Waterlogging in, Yanla, Anshun, Guizhou

WANG Yao WANG Ruo-fan

(No.114 Geological Team, Guizhou Bureau of Geology and Mineral Resources, Zunyi, Guizhou 563000)

The Shuiyanba karst waterlogging is the most developed karst waterlogging in Xixiu District, Anshun City, which seriously restricts the development of local economy. This paper has a discussion on karstification, hydrogeological features and genesis of the karst waterlogging in the studied area based on 1:10000 hydrogeological survey, geophysical exploration and hydrogeological drilling data. The study indicates that gently dipping formation, low hydraulic gradient, siltation of underground river pipes, blockage of sinkholes caused by human engineering activities and vast catchment area and continuous heavy rainfall are responsible for the formation of the Shuiyanba karst waterlogging.

karst waterlogging; hydraulic gradient; human engineering activity; siltation; heavy rainfall

2019-06-12

王瑶(1986-),女,四川合江人,工程师,主要从事水文地质、地热地质工作

文献标识码:A 文章编号:1006-0995(2020)01-0125-05

10.3969/j.issn.1006-0995.2020.01.025