磨溪地区台缘带灯四段储层地质特征及其控藏作用

2020-04-02何顺秦启荣王家树李飞范玲

何顺,秦启荣,3,王家树,李飞,范玲

磨溪地区台缘带灯四段储层地质特征及其控藏作用

何顺1,2,秦启荣1,2,3,王家树4,李飞4,范玲4

(1.西南石油大学 地球科学与技术学院,成都 610500;2.西南石油大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610059;3.四川省页岩气资源与环境协同创新中心,成都 610500;4. 西南油气田分公司川中油气矿,四川 遂宁 629000)

磨溪地区震旦系地层埋藏深,油气资源丰富,是川中地区油气增产的关键,为进一步深化对灯四段储层的地质认识,本文以岩心及薄片观察资料为基础,结合测井及生产资料,分析磨溪地区灯四段储层地质发育特征及其对气藏分布的控制作用,结果表明:磨溪地区灯四段储集岩主要为凝块云岩、藻叠层云岩、藻纹层云岩和砂屑云岩,储集空间以粒间溶孔、粒内溶孔和晶间溶孔为主,少量裂缝,储层类型为裂缝-溶洞型,裂缝及溶孔对储层渗透率起决定性作用。灯四段储层的形成受沉积作用、成岩作用和构造作用三者控制,沉积作用是储层形成的基础,构造作用和成岩作用是储层形成的关键,控制这储层的分布和储层物性的好坏。岩溶作用及储层物性与岩性分布对气藏的形成分布具有控制作用,丘滩相发育的凝块云岩和藻叠层云岩以及被岩溶作用强改造的高孔渗透段是气藏分布的有利区域。

磨溪地区;灯四段;储层特征;控藏作用

四川盆地碳酸盐岩地层分布广泛,是一类极为重要的油气储集岩,早期天然气的勘探发现四川盆地多套碳酸盐岩具备良好的油气储集能力,且勘探目标主要集中与中浅层碳酸盐岩储层,并发现多个中浅层油气藏,受勘探技术手段的影响,对深层碳酸盐岩油气藏的发现相对较少。1964年于威远地区首次发现震旦系油气藏,证实了四川盆地震旦系碳酸盐岩勘探潜力巨大,震旦系碳酸盐岩以发育白云岩为主,白云岩种类众多,其中微生物白云岩为主要的储集岩。高石梯-磨溪地区是现阶段川中地区油气勘探的重点地区,并不断取得突破,在勘探开发过程中也发现中多问题,其中磨溪台缘带储层发育具有较强的非均质性。由于震旦系地层沉积时间早,构造演化时间长,受多期构造运动的叠加改造,储层地质特征较为复杂,储层发育不均质较强。前人研究认为岩溶作用是储层储集空间发育的最主要原因,但进一步研究显示,灯影组储层发育不均质性受多种因素的影响,不同要素对储集空间的影响不同,对油气藏的形成及开发具有重要影响。

本文以川中地区震旦系灯影组四段白云岩为主要研究对象,结合研究区区域地质资料,通过对研究去现有钻井岩心、岩石薄片、测井、地震资料及实验测试分析资料,明确磨溪地区灯影组储层地质特征,通过分析研究区沉积、成岩及构造作用对储层发育的影响,在保证油气源充足及保存条件良好的基础上,探讨储层地质特征对油气藏的控制作用,为今后该地区深层碳酸盐岩油气的勘探与开发提供一定的理论指导。

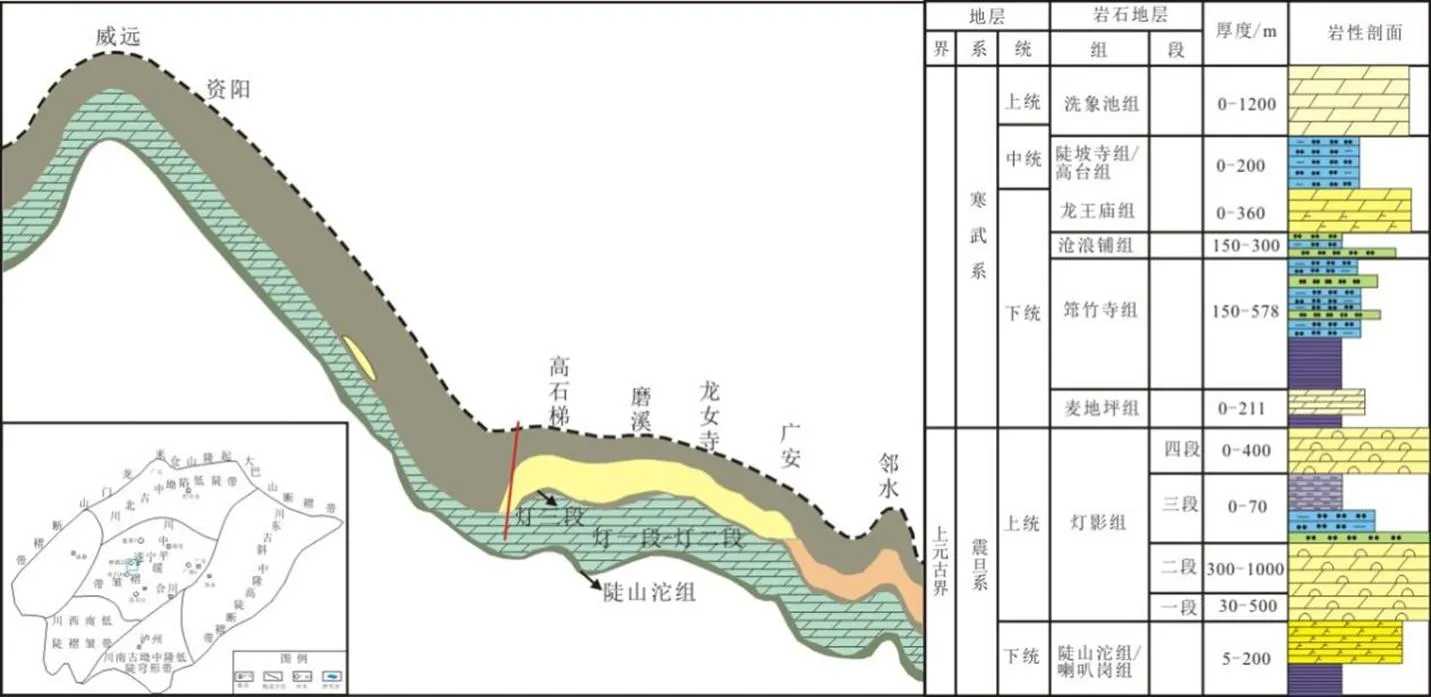

1 区域地质背景

磨溪地区台缘带位于四川盆地遂宁市境内,构造位置上处于川中古隆平缓构造区向川东南高陡构造区的过渡地带,属于乐山—龙女寺古隆起东翼高部位地区[1-7],是发育与古隆起上的一大型潜伏背斜构造带,构造整体呈现北东东—南西西向展布[3-8]。古隆起的形成最早追溯到桐湾运动时期,至喜马拉雅运动时期最终形成,期间经历多期构造隆升与剥蚀作用,是一个构造演化具有长期性和复杂性的古隆起[8]。自震旦系开始,灯影组地层沉积后历经多期构造运动的叠合改造,其中震旦纪末期的桐湾运动Ⅱ幕对灯影组地层的影响和改造最为强烈和重要,受桐湾运动Ⅱ幕运动影响,磨溪地区灯四段地层整体抬升,差异隆升的影响灯四段地层中产生大量的构造缝,同时地层暴露于地表之上接受大气水的淋滤溶蚀,开启了研究区岩溶储层演化的开始阶段,加里东运动时期磨溪地区宏观构造格局基本形成,经过燕山运动到喜山运动的改造最终定型,形成磨溪地区现有构造格局[8]。

灯影组上覆及下伏地层分别为寒武系筇竹寺组泥岩及陡山沱组泥岩,具有有机质丰富、厚度大、有机质热演化程度较高的特点,其中灯影组三段及筇竹寺组泥页岩均可作为灯影组的油气源,同时,筇竹寺组可作为灯影组地层的直接盖层,磨溪地区经历多期构造运动改造,经喜山运动的最终改造而定型,磨溪地区在乐山-龙女寺古隆起形成演化过程中长期处于古隆起的高部位,是油气聚集的有利指向区,因此,灯影组储层发育特征是影响油气差异聚集的主要控制因素。

图1 研究区区域位置图

2 储层地质特征

2.1 储层岩石及储集空间类型

2.1.1 储层岩石类型

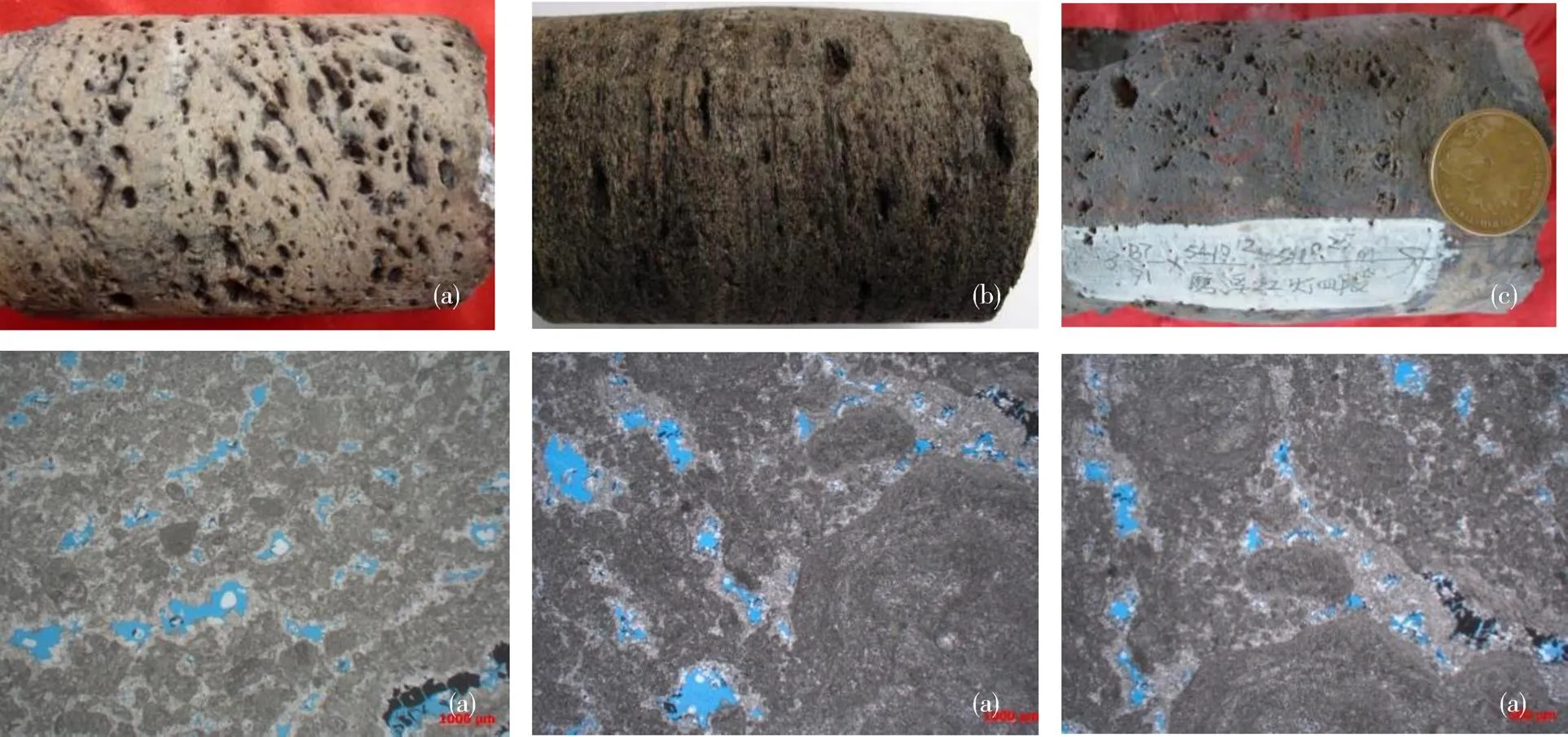

通过对灯四段储层约500m钻井岩心观察及岩石薄片鉴定结果分析,磨溪地区灯四段储层以发育多类白云岩为主,包括泥晶白云岩、泥质白云岩、凝块云岩、藻叠层云岩、藻纹层云岩。

图2 磨溪台缘带灯四段主要储集岩石类型

1)凝块云岩:成岩过程中微生物藻类沉积后粘结泥、球粒或砂屑,最终成岩形成,通过岩心观察得到凝块云岩观察面的面孔率介于3%~6%之间,孔洞溶蚀作用明显,溶蚀孔洞被沥青和白云石部分充填,大量溶蚀孔洞构成岩体主要储集空间,是磨溪地区灯四段储层的最主要储集岩类。

2)藻叠层云岩:藻叠层云岩主要为微生物藻类在生长过程中形成的水平纹层状、波状或缓丘状藻叠层状形成,岩心观察面孔面洞率主要分布在4%~8%,部分达10%以上,其岩溶改造作用强,溶蚀孔洞发育,是仅次于凝块云岩的重要储集岩类。

3)砂屑云岩:砂屑云岩的形成与早期岩石的破碎再成岩相关,早期白云岩在高能水动力条件下发生机械破碎形成砂屑,在有利于藻类生长的环境下形成藻粘结砂屑云岩,若形成环境不利于藻类的生长,砂屑成分多由泥晶云岩破碎形成,构造典型的砂屑云岩。

磨溪地区灯四上亚段和下亚段储层岩石均以凝块云岩、藻叠层云岩及砂屑云岩为主,但垂向上两亚段不同岩类含量差异明显,灯四上亚段藻叠层云岩发育程度高于下亚段,而凝块云岩储层的发育却低于下亚段。

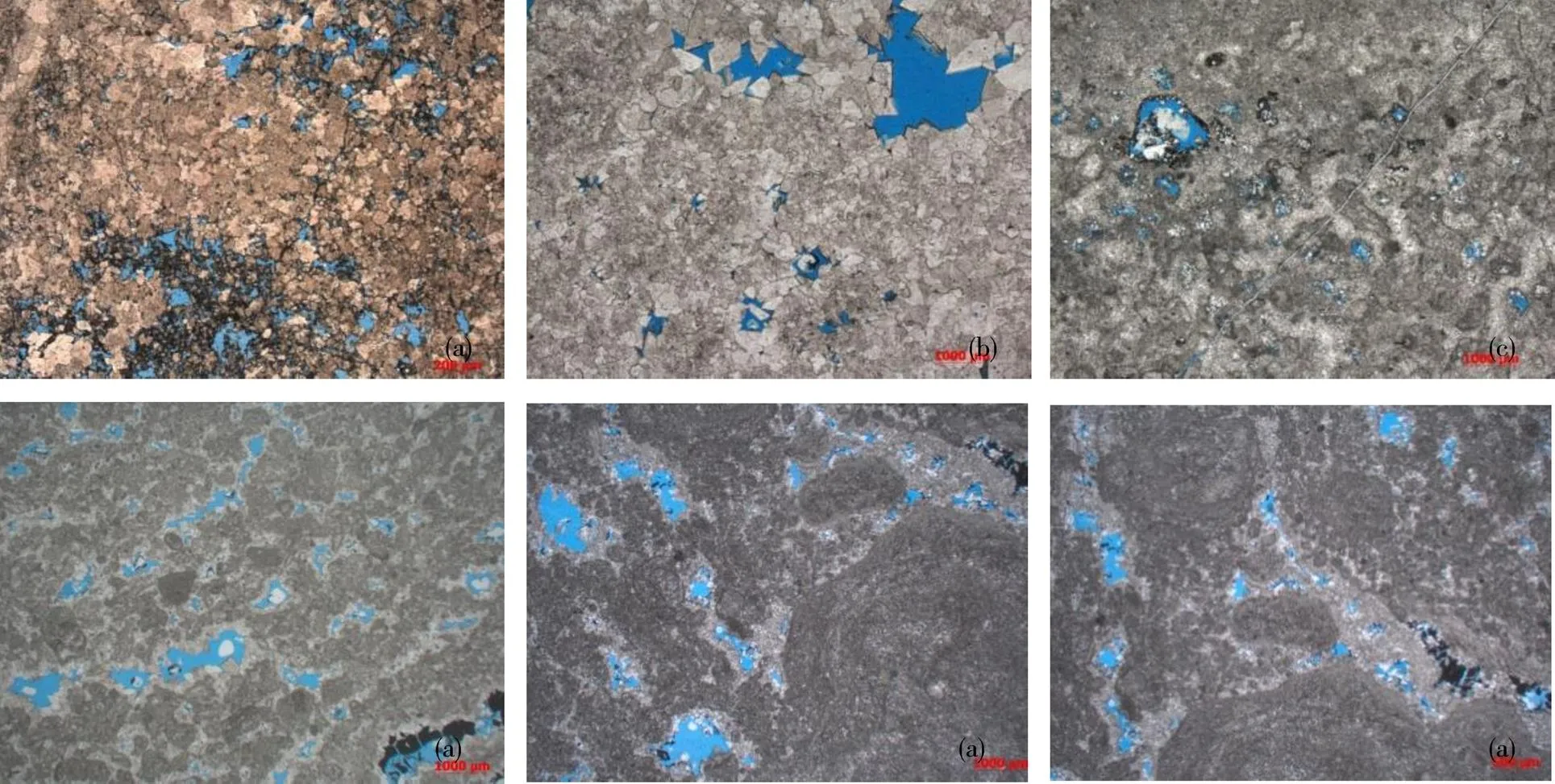

2.1.2 储层储集空间类型

磨溪地区台缘带灯四段储层沉积时代早、后期改造时间长,发育多种类型的储集空间[12-14], 根据孔隙形成因素、孔隙形态、孔隙大小及分布特征可将其换分为孔隙、溶洞及裂缝三大类,储层储集空间类型包括以次生孔隙为主的储集空间、以溶蚀孔洞为主的储集空间以及以裂缝组成的少量储集空间。

1)粒间(溶)孔:原生粒间孔是由成岩颗粒相互支撑形成的,当胶结作用发育不完全或未完全被后期矿物充填时,残余粒间孔隙。在大气淡水和酸性流体的溶蚀作用下,胶结物甚至部分原生矿物颗粒被溶蚀,部分大型溶蚀孔洞内壁可见白云石胶结半充填及残留沥青,是灯四段主要的储集空间。

2)晶间孔和晶间溶孔:由于强烈的重结晶作用,藻凝块云岩及砂屑云岩中原生组构易遭受破坏而形成规则三角状的晶间孔,部分晶间孔受溶蚀作用形成晶间溶孔,晶间孔和晶间溶孔也是灯四段较为重要的储集空间类型之一,受到颗粒的组构控制,该类孔隙空间主要存在于藻凝块云岩及砂屑云岩中。

3)粒内溶孔及铸模孔:粒内溶孔及铸模孔属同一类溶蚀孔隙,是由于大气水对成岩矿物选择性溶蚀作用的结果,当颗粒的外部轮廓保存较好时,则称为铸模孔,其孔隙的形成与地层沉积期同步或半同步,为同生期-准同生期溶蚀孔隙。

4)格架孔与窗格孔:该类孔隙主要包括在藻的粘结、障积生长过程中,粘结、缠绕生长搭架形成格架孔及藻丝体腐烂后形成的窗格孔洞,这类孔隙的形成与藻类密切相关,因此该类孔隙主要出现于藻叠层岩、藻凝块岩和藻纹层云岩中。

5)溶洞:灯四段发育的溶洞多呈层状或沿裂缝、溶缝呈串珠状分布,少量围绕岩溶角砾分布,溶蚀孔洞形状各异,按形成期次分类主要分为三类:层状分布的同生期至准同期溶洞、风化壳岩溶成因溶洞及埋藏溶蚀成因溶洞。

5)裂缝:裂缝的形成与多期构造运动紧密联系,早期张性缝多被白云石等矿物充填,充填程度高,仅存少量裂缝空间,形状不规则,晚期剪切缝未充填,可提供一定油气储集空间。

图3 磨溪台缘带灯四段储集空间类型

2.2 储层物性特征

储层物性是影响储层产能最主要的因素[15-16],通过对磨溪地区灯四段共1630个孔渗实验数据进行分析,灯四段储层孔隙度分布在2.4%~4.79%,全段平均孔隙度3.54%,储层段渗透率平均值分布区间较大,为0.01~10mD之间,整体表现为孔隙度和渗透率双低的特点,局部储层段孔渗性较高。

2.2.1 孔隙度

本次实验中储层孔隙度的测量主要包括柱塞样岩心孔隙度及全直径岩心孔隙度两种,测试结果显示:柱塞岩心孔隙度总体分布在2.40%~23.5%之间,单井柱塞岩心平均孔隙度介于2.40%~4.80%,主要分布在2~6%之间,总体平均为3.54%;全直径孔隙度分布在2.1%~6.22%之间,单井平均在2.49%~4.04%,总体平均孔隙度为3.35%,根据碳酸盐岩储层孔隙度分类标准,灯四段储层孔隙度较低,为低孔隙度储层。分别对磨溪地区钻井柱塞样品及全直径样品孔隙度和渗透率频率分布直方图进行对比分析,得到柱塞岩心样品与全直径岩心样品孔隙度和渗透率分布规律极为相似,柱塞样孔隙度主要集中分布在2%~6%之间,占样品总数的92.3%,全直径样品孔隙度在2%~6%之间的样品占75.76%,柱塞样品孔隙度介于2%~4%之间的样品占总样品数的73%左右,全直径样品则为51%作用,远低于柱塞岩心样品。

2.2.2 渗透率

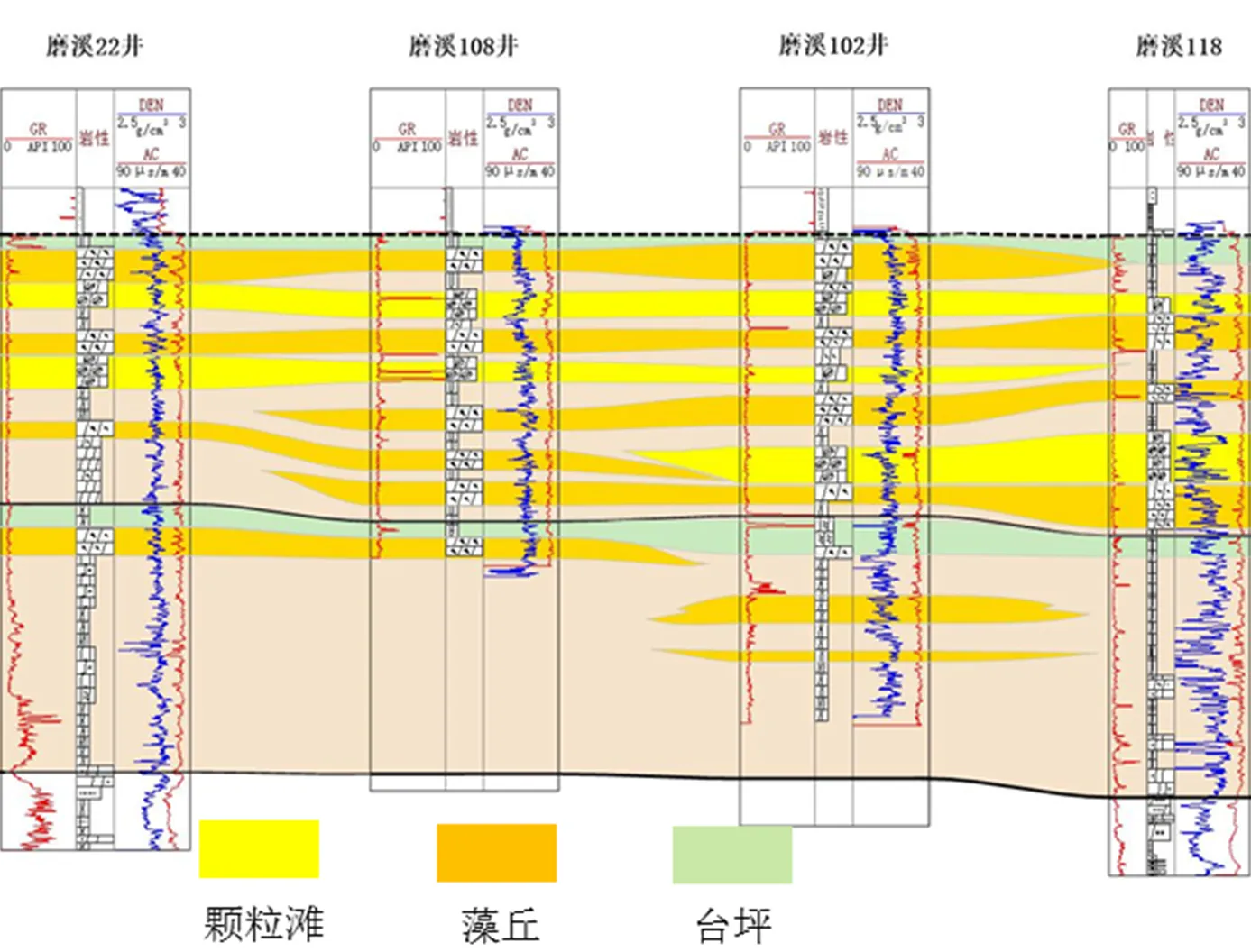

图5 磨溪22-磨溪118井灯四段沉积相剖面图

储层渗流能力的强弱通常采用渗透率定量表征,通过对磨溪地区515个岩心样品渗透率测试统计结果分析,样品测试渗透率分布区间主要分布在0.01~10mD之间,平均渗透率值为平均值为7.865mD,占全部测试样品总数的68.2%,渗透率相对较低,为低渗透性储层;分别统计实验样品垂直渗透率及水平渗透率数据统计,样品垂直渗透率主要分布在0.1~10mD之间,平均为0.087mD,水平渗透率多大于1mD,平均为16.12mD。全直径样品水平渗透率明显高于垂直渗透率及柱塞样品渗透率,通过分析认为全直径水平渗透率较高主要是受溶洞发育影响,储层溶洞主要为顺层发育,横向连通性强,对灯影组储层水平渗透性具有较大的贡献,同时在储层裂缝发育段会出现渗透率剧增的现象,表明未充填裂缝对储层渗透率的贡献极为重要。

图4 灯四段储层岩心孔隙度及渗透率分布直方图

3 储层地质特征影响因素

灯四段储层的形成是长期构造演化的结果,其形成及分布受多种因素的影响,根据川中磨溪地区台缘带沉积、成岩及构造演化特征,沉积、成岩作用是储层形成的基础,构造运动主要控制储层岩溶作用的发生及裂缝的发育。

3.1沉积及成岩作用对储层的影响

3.1.1沉积作用

沉积作用是控制灯四段储层发育的主要因素之一,不同沉积环境下发育不同的沉积相,不同沉积相下主要沉积岩类差异巨大,磨溪地区台缘带灯四段储层形成期主要为局限台地沉积环境,包含藻丘、颗粒滩、泻湖及台坪4个亚相。灯四段储层最主要的储层相带是丘滩相,其分布特征影响储层区域性发育分布格局,沉积环境是储层储集空间形成的物质基础,沉积相横向展布及纵向叠置关系极大程度上影响了储层的发育分布,研究区灯四段储层主要为颗粒滩向和藻丘相沉积叠置形成(图5)。

通过对岩心及储层特征参数的统计分析,结果表明:丘滩体的发育厚度与储层发育厚度具有正相关关系,相关系数高(图6),空间上由西向东丘滩体厚度发育由大变小,测井结果也显示初等厚度由西向东逐渐减薄。对不同岩性储层孔隙度的统计分析表明区内灯四段优质储层的发育分布明显受沉积相控制明显,储层段主要发育在丘、滩相中,总体上丘滩相储层平均孔隙度为3.9%,明显大于台坪相及泻湖相,表明丘滩相为储层的形成提供了基础。

3.1.2成岩作用

图6 磨溪灯四段储层厚度与丘滩体厚度关系图

磨溪地区灯四段沉积物在沉积之后经历多期构造运动,不同期次的构造运动中地层的抬升和埋藏及其伴随的成岩作用和强度各不相同,对储层的发育影响也不尽相同,整体可分为同生期-准同生期成岩作用阶段、浅-中深埋藏期成岩作用阶段、表生成岩作用阶段,以及压实作用、胶结充填作用、溶蚀作用、白云石化作用和交代作用等成岩作用类型,灯影组地层古老、埋深大、成岩史复杂,其中压实、胶结、充填作用是使沉积物体积减少、储层物性变差,不利于灯影组储层的形成和发育。

埋藏岩溶作用对储层的形成具有重要的影响[20],通过对钻井岩心特征观察描述,可识别得到三期明显的岩溶作用,分别对应早期岩溶、表生岩溶和埋藏期岩溶作用,其中桐湾运动时期形成的岩溶作用对储层的影响最大,能够形成大量具有储集空间和渗透能力的溶蚀孔、洞,桐湾期岩溶发生在表生岩溶期,是对灯四段储层贡献最为重要的一期岩溶作用。

3.2 构造作用对储层的影响

构造作用对储层的影响体现在增大储层储集空间及提供流体渗流通道等两方面,一方面,未充填裂缝和半充填裂缝可提供一定油气储集空间,另一方面,裂缝可作为后期地下水下渗发生岩溶作用的通道,对增大储层渗透率贡献巨大[19]。

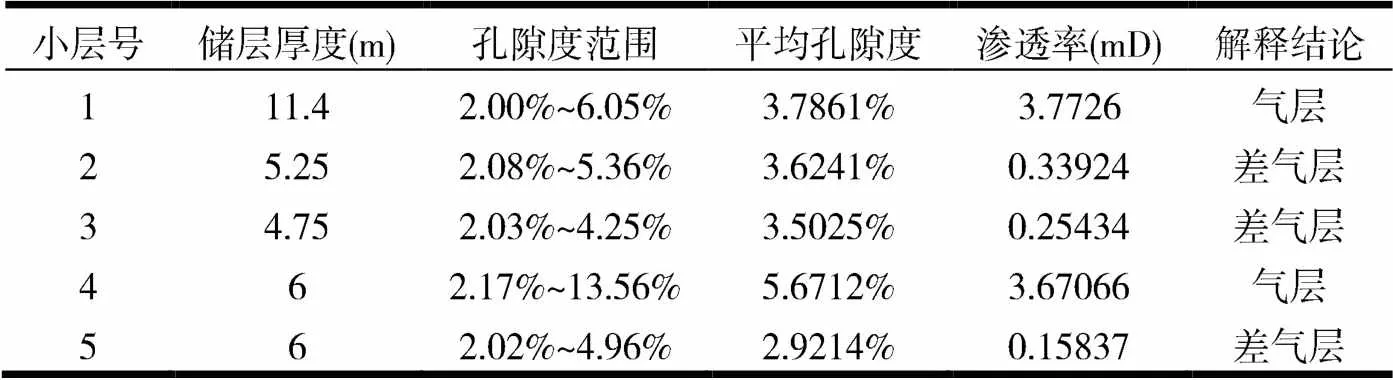

MX109井储层评价参数统计表

灯四段地层形成时间早,经历多期构造运动的叠加改造,灯四段储层中发育多期构造缝,根据岩心及薄片中裂缝相互交切关系观察,磨溪地区灯四段储层发育多期裂缝,早期裂缝多被全充填,充填无包括白云石、沥青及渗流粉砂,由于后期溶蚀作用的发生而扩溶,对储集空间几乎没有贡献,但是对于油气的运移聚集形成古油气藏具有重要作用,后期裂缝几乎未被矿物充填,处于开启状态,对油气藏的形成的储层渗流有重要作用,裂缝的存在对储集空间的影响相对较小,但由于其具有喉道无法比拟的连通性,对储层渗流能力影响巨大,对储层的贡献主要体现在有效沟通孔洞储集空间,起到优化改善储层渗透性的作用。分别对带裂缝及不带裂缝共485个实验样品进行渗透率测试,得到两类不同实验样品孔隙度差别不大,但带裂缝样品明显高于带裂缝样品渗透率,由此可见,灯四段储层裂缝的存在主要体现在增大储层渗透率。

4 储层对油气藏形成的控制

灯影组气藏气源丰富,根据前人研究结果,灯四段气藏具有混缘特征,气源包括灯影组藻云岩及上覆寒武系筇竹寺组,其中筇竹寺组厚度大,孔隙度及渗透率均较小,可以作为灯四段储层的直接盖层,同时灯四段储层中分布的藻云岩亦达到生烃条件,和储集空间形成自生自储的配置关系,由此可见,磨溪地区灯四段生烃及保存条件均较好,同时储层具有较大的非均质性,因此,灯四段气藏的形成与分布受储层物性特征及后期构造改造二者共同作用。

4.1 储层物性对油气影响特征

磨溪地区在烃源条件及封盖条件良好的情况下,灯四段储层的孔隙度及渗透率分别决定储层油气储量大小、渗流能力及单井产能。对比分析不同井单井产能及对应井储层物性测试结果分析以及同一井不同产气层段储层岩石物性差异,以磨溪地区109井、22井等高产气井以及103井、105井等低产井为例进行说明,磨溪109井和磨溪22井单井产气量分别为105.61×104m3/d和63.98×104m3/d,测试孔隙度分别为4.79%和4.30%,分析两井储层孔隙度和渗透率大小发现两井孔隙差异较小,而渗透均较大,且磨溪109井测试渗透率大于磨溪22井。磨溪103井和磨溪105井单井测试产量为14.87×104m³/d和24.46×104m3/d,测试孔隙度分别为3.81%%和3.93%,结果显示低产井灯四段储层孔隙度与高产井差别极小,而低产井渗透率确大幅度小于高产井,表明渗透率是控制油气天然产能的重要条件。同一井不同层段储层的物性亦表现出明显差异,磨溪109井灯四上亚段储层共5个含气层段,包括两个气层段和三个差气层段(表1),储层段平均孔隙度为3.9%,平均渗透率为1.64mD,解释气层段平均孔隙度为4.43%,渗透率为3.72mD,差气层段平均孔隙度为3.34%,渗透率为0.25mD,由此可见,气层段与差气层段孔隙度差别不大,而气层段渗透率远大于差气层段渗透率,结果表面,储层渗透率是影响油气产能的中要因素。

图7 磨溪地区灯四段储层物性差异分析散点图

4.2 构造作用对油气影响

构造运动对灯四段油气藏的形成具有双重作用,一方面,桐湾运动时期,磨溪地区地层改造强烈,磨溪地区灯发生构造抬升使得灯四段储层暴露于地表,接受大气水的淋滤溶蚀及风化剥蚀,形成大量不规则溶蚀孔洞,并于灯四段上部形成古岩溶风化壳储集体,同时产生大量裂缝,为地表水及地下水的下渗提供通道,为地表流体的进一步下渗以及流体在储层中的横向运移提供了良好条件,促进岩溶作用的横向及垂向分布,灯四段岩溶作用的发生包括地表渗流带、垂向渗流带、水平渗流带和深部缓流带,其中垂直渗流带和水平渗流带的发生均与裂缝的发育密切相关,形成厚度大,物性良好的有效储层。另一方面,构造运动过程中产生的大型断裂,使得灯四段地层侧向上直接与寒武系筇竹寺组相接处,同时沟通下部灯二段及陡山沱组页岩烃源岩,成为油气运移的通道。

5 结论

1)磨溪地区灯四段储集岩主要为凝块云岩、藻叠层云岩、藻纹层云岩和砂屑云岩,储集空间以粒间溶孔、粒内溶孔和晶间溶孔为主,少量裂缝,储层类型为裂缝-溶洞型。

2)灯四段储层的形成受沉积作用、成岩作用和构造作用三者控制,沉积作用为储层形成的基础,构造作用和成岩作用是储层形成的关键,控制这储层的分布和储层物性的好坏。

3)岩溶作用及储层物性与岩性分布对气藏的形成分布具有控制作用,丘滩相发育的凝块云岩和藻叠层云岩以及被岩溶作用强改造的高孔渗透段是气藏分布的有利区域。

[1] 秦章晋,刘志毅,周吉羚.川中安岳—磨溪地区灯影组储层特征及控制因素[J].东北石油大学学报,2015,39(06):87-94+6-7.

[2] 王静怡,胡明毅,高达,邢梦妍,刘泠杉.川中地区灯影组四段储层特征及主控因素[J].断块油气田,2016,23(06):697-702.

[3] 吴娟. 川中高石梯-磨溪构造震旦系灯影组-寒武系龙王庙组油气多期成藏和流体压力演化[A]. 中国石油学会石油地质专业委员会、北京石油学会.第八届中国含油气系统与油气藏学术会议论文摘要汇编[C].中国石油学会石油地质专业委员会、北京石油学会:中国石油学会石油地质专业委员会,2015:18.

[4] 施开兰. 高石梯—磨溪地区震旦系灯四段地层及沉积相研究[D].西南石油大学,2016.

[5] 徐珂,戴俊生,冯建伟,任启强.磨溪高石梯区块断层对裂缝分布的控制作用[J/OL].西南石油大学学报(自然科学版):1-12[2018-10-10].

[6] 马德波,汪泽成,段书府,高建荣,江青春,姜华,曾富英,鲁卫华.四川盆地高石梯—磨溪地区走滑断层构造特征与天然气成藏意义[J/OL].石油勘探与开发,2018(05):1-11[2018-10-10].

[7] 金民东. 高磨地区震旦系灯四段岩溶型储层发育规律及预测[D].西南石油大学,2017.

[8] 王頔. 川中地区晚震旦世—早寒武世构造古地理演化及油气地质意义[D].长江大学,2017.

[9] 莫静,王兴志,冷胜远,林刚,熊剑文,谢林,周正.川中地区震旦系灯影组储层特征及其主控因素[J].中国地质,2013,40(05):1505-1514.

[10] 王爱,钟大康,党录瑞,彭平,毛亚昆,任影,杨强.川东地区震旦系灯影组储层特征及其控制因素[J].现代地质,2015,29(06):1398-1408.

[11] 李宗银,姜华,汪泽成,王铜山,鲁卫华,吕宗刚.构造运动对四川盆地震旦系油气成藏的控制作用[J].天然气工业,2014,34(03):23-30.

[12] 袁海锋,徐国盛,王国芝,毛敏,梁家驹.川中地区震旦系油气成藏过程的相态演化与勘探前景[J].成都理工大学学报(自然科学版),2009,36(06):662-668.

[13] 周正. 川中地区震旦系灯影组储层研究[D].西南石油大学,2016.

[14] 王国芝,刘树根,刘伟,范蕾,袁海锋.川中高石梯构造灯影组油气成藏过程[J].成都理工大学学报(自然科学版),2014,41(06):684-693.

[15] 杨青,周红飞,王文之,全志方.川东北地区龙王庙组地质储层特征与主控因素研究[J].中国水运(下半月),2018,18(08):175-176+179.

[16] 施泽进,彭俊,王勇.川东南地区灯影组储层特征及其控制因素研究[J].成都理工大学学报(自然科学版),2010,37(01):1-8.

[17] 徐燕丽. 川中地区震旦系—寒武系油气成藏条件研究[D].成都理工大学,2009.

[18] 刘树根,孙玮,赵异华,王国芝,宋林珂,邓宾,梁锋,宋金民.四川盆地震旦系灯影组天然气的差异聚集分布及其主控因素[J].天然气工业,2015,35(01):10-23.

[19] 姜振学,李峰,杨海军,等. 库车坳陷迪北地区侏罗系致密储层裂缝发育特征及控藏模式[J].石油学报,2015,36(S2):102-111.

[20] 刘聪颖. 川中GST构造灯影组顶部岩溶古地貌恢复及其对储层的影响研究[D].西南石油大学,2014.

Reservoir Characteristics and Control Effects of the Fourth Member of the Dengying Formation in the Moxi Area, Central Sichuan

HE Shun1,2QIN Qi-rong1,2,3WANG Jia-shu4LI Fei4FAN Ling4

(1-School of Science and Technology, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500; 2-State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500; 3-Sichuan Cooperative Innovation Center of Shale Gas Resources and Environment,Chengdu 610500; 4-Central Sichuan Oil & Gas Field, Southwest Oil & Gas Field Company, CNPC, Suining, Sichuan 629000)

The deeply buried Sinian System rich in oil and gas in the Moxi area is the key to increasing oil and gas production in central Sichuan. The study based on the observation of core and thin section, in combination with logging and production data, indicates that reservoir rocks of the Fourth Member of the Dengying Formation in the Moxi area are composed of clotted dolomite, algal stromatolite, algal lamellar dolomite and dolarenite, and reservoir space is mainly composed of intergranular dissolved pores, intragranular dissolved pores and intercrystalline dissolved pores as well as a small amount of fracture, and reservoir type is fracture-karst cave type, and the fracture and solution pore play a decisive role in the reservoir permeability. The formation of the reservoir rocks of the Fourth Member of the Dengying Formation was controlled by sedimentation, diagenesis and tectonism, while karstification, reservoir physical property and lithologic distribution got the formation and distribution of gas reservoirs under control. The clotted dolomite, algal stromatolite developed in the hilly facies and high-porosity infiltrations strongly modified by karstification are favorable gas reservoirs.

Moxi area; Fourth Member of the Dengying Formation; reservoir; control

2019-05-05

何顺(1993-),男,湖北孝感人,在读研究生,构造地质学与非常规油气地质

P618.13

A

1006-0995(2020)01-0019-07

10.3969/j.issn.1006-0995.2020.01.005