吃饭最有趣

2020-03-31靳卫红

靳卫红

从小爱看食谱,并且要求实践。爸爸为了满足我的要求,曾经跟我一起对着菜谱做了一种叫菜松的食品。把青菜叶子切了油炸,那是上百个菜谱中比较容易实现的一个。但是失败了,油温控制不好,炸糊了。至今引以为笑谈。以前的菜谱都是文字,没图片,反正我还没有吃到过名为菜松的菜。细想了这道菜,或是著书人的创发,为贫瘠的时代特别研发的一道菜,可能根本是不好吃的吧。

一个人口味偏咸偏淡、偏荤偏素,吃饭中很能下意识地表现自我。你若吃得太咸或太荤,可能会遭到某种歧视。对吃饭重视与否表明他的过去和历史。我曾遇见一个美国人,他觉得我们中国人吃饭太浪费时间了,他一般就吃汉堡或是三明治,再加几杯咖啡。美国人对吃饭一副不咸不淡的样子,对照着中国人在吃饭上的消磨,有些惭愧。

然而,真正的现实是:吃饭,给我强烈的精神安慰。也可以说,是炮制吃食的过程给我很强烈的感情抚慰。我太过紧张和郁闷的时候,愿意去下厨,会慢慢地恢复过来。所以,无论在哪个国家旅行,逛书店都不会拉下食品书籍系。有好看的,都往回背。我曾在法兰克福书展上,看到一个巨大的美食书籍展示,我以为那是最有魅力的书籍展。

话入正题。孙晓枫兄给了一道命题,谈谈吃的阶层。这个话题挺有趣的。“阶层”这个词与我从小就耳熟能详的一个词“阶级”很相像。

阶级不同,对食品的理解肯定不一样,这一不同就变成了附着在食品之上的文化了。煮大块肉和精工细作的肉糜狮子头,支撑在背后的东西是绝不一样的。茶和糖这些现在看来普通的东西很长时间一般人根本接触不到。日本人津津乐道其割烹之道,山葵是抹在生鱼片上还是放在酱油里,那也跟农民是没有关系的。吃进去管饱,拉出去肥田,农民式的吃法曾经五湖四海,现在已经很难寻觅,人更考虑饮食和健康。德国一些地区固执地保留下来真正的农民菜,比如巴伐利亚地区,无论餐馆多么高级,无论你为一顿饭付了多少钱,它的根基是农民菜,以求多求饱为目的,所有的东西都有些超尺寸的,一只猪肘、一只鸡、一盘肉肠,只为一个人。意大利人不这么做,这也与它的历史、经济状况和市民文化有密切关系。

现代社会,经济、政治和物流的发展,食品的大量交汇融合,动摇了阶级的概念。独占食品资源的阶级变小了,已经没有什么效力,我想这也是晓枫使用了“阶层”一词的缘由。再深究,甚至“阶层”也不能概括这样的变化。我思索,在这样大的变化之后,“群”的概念倒是有可能。我看不见一个阶層共守相似的口味,但以群的方式暂时性抱合却是不少。按这个思路可以试着把话题说下去。

20世纪中国经历运动、经历贫穷,可一旦有机会,吃喝立刻变成为生活中最重大的事情。所以,中国文化断裂得如此厉害,可饮食文化似乎并没有费什么力气就接续上了。中华文化保留得最周全的就是饮食文化了。

群的认同有时很绝对,比如一个重庆女孩对我说过:“江苏是个好地方,就是可惜没什么吃的。”这让出生于淮扬吃饭区的我而言大为惊讶,还有人可以这么批评我区。对于浓烈的四川口味来说,其他地方的饭菜实在是太淡了。事实上,吃淡口味的南方人曾经因为这一点保持了一定的食阶上的优越感。数十年来,川味系是一个大群,国内气象万千,国际上鱼香肉丝、宫保鸡丁也是汉味代表,以至于压住了前期大群粤味系,只见川味而不见其他。

群的认同有时候也很模糊。吃汉堡包炸鸡块成长的一代人已经回答不了他们属于哪个食区,他们属于另一个群。

有几个群实在不敢小觑,贵州的牛瘪火锅——一道有名的臭菜,牛胃液弄出来煮炖,实在还没有勇气试一下;南京人吃旺鸡蛋已经让很多人却步,但和岭南人的密唧(现称三吱菜)相比,实属小巫见大巫;山东人吃的各种昆虫也令我服气了,但是再看广东大排档密布的海甲壳虫,还算是美好食品。挑战的都是极限,只有无穷的勇力与动力,才能使用如此直接的方式过瘾。这些尝试在旧时代里都是最低级人群的果腹之物,现如今在一个恰当的时机,被召唤出来,华丽地变身为食道的代表。

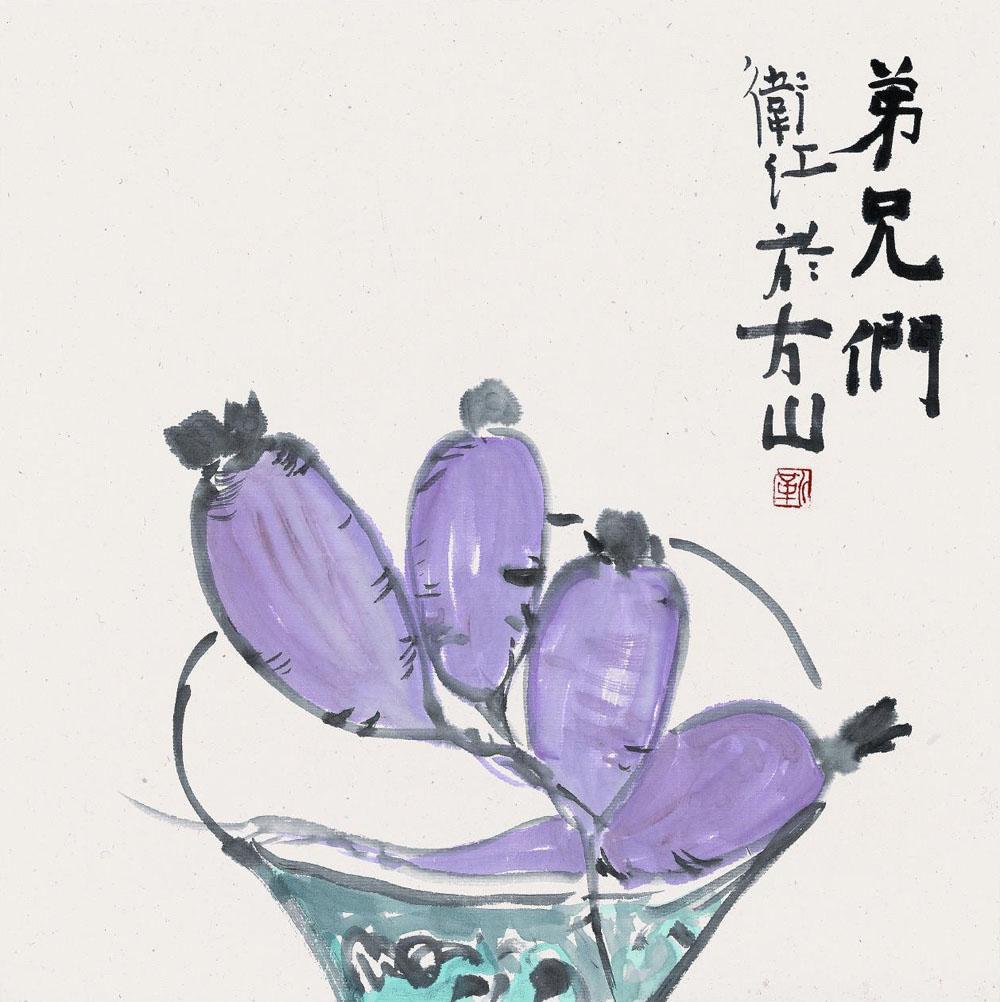

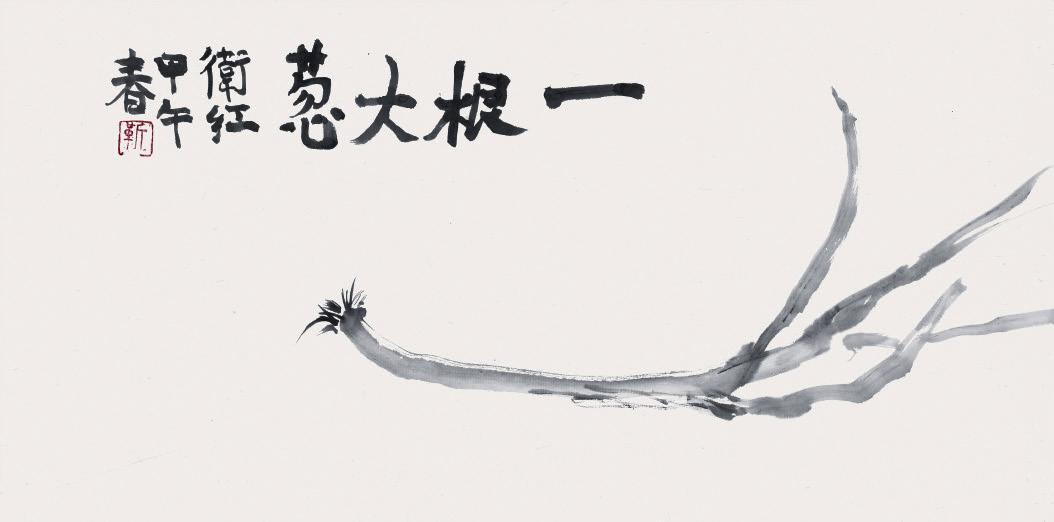

不厌其烦地对一样食材作无限想象,我想属于这个群。再回过头看“阶层”这两个字,似乎有它的道理。富余的阶层(不是富裕)可行道,不论在精神或物质的层面,这便是文化了。