环境心理学视角下寒地城市老年人居住环境分析

2020-03-30李雷立张宇奇吉林建筑大学研究生学院吉林长春130000

李雷立,张宇奇 (吉林建筑大学研究生学院,吉林 长春 130000)

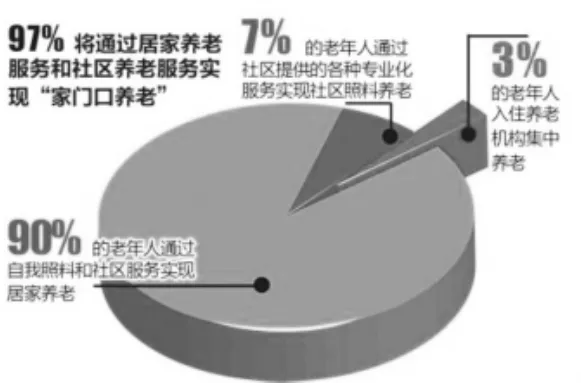

据统计,中国目前老龄化人口已占总人口数量的14%,预计到2050年中国老龄化人口将达到4亿。对此,我国政府提出了90%由家庭自我照顾,7%享受社区居家养老服务,3%由机构代为照顾养老的“9073”养老模式。但目前,我国老人居住的住房普遍老旧,生活环境适老化程度低。为此,有必要通过理论分析,探讨环境对老年人的影响,为营造适合老年人生活的社区空间提供科学指引。

“9073”养老模式

1 老年人的情绪反应

人所处的环境会与人的情感相互作用。所谓“触景生情”,其中“景”代表环境刺激,而“情”则代表人们对其的情绪反应。相比其他弱势群体,老年人情感体验相对敏感而其情感表现方式更为内敛。因此,老年人对于环境刺激影响下的情绪反应值得人们去关注。

1.1 气候环境刺激下老年人的情绪反应

寒地城市是指一月份平均气温为0℃(32°F)或者更低,并位于高于纬度45°地区的城市。严寒、冰雪、冷风的侵袭对于城市环境的宜居性产生了巨大影响。同时,还存在可生长植物品种少,绿化环境较为单调;太阳入射角度低,建筑阴影面积大等不利因素。

随着年龄的增长老年人自理能力会显著下降,往往需要借助拐杖及轮椅等辅助工具进行行走。严寒气候冰雪不易融化,道路湿滑,特别是高层住宅阴影区域更是如此,对老年人的日常行动造成不便。并且,害怕寂寞的老年人往往希望在社会活动中获得归属感。但长期处于冬季低温气候对于老年人积聚性活动造成影响,冬季老年人缺乏彼此交流的活动空间。长此以往对老年人身心健康产生不利因素。

1.2 生活环境刺激下老年人的情绪反应

受社会大环境影响,独居养老将成为我国养老的主要模式。为了减轻子女负担,大多数老年人也更愿意自理生活起居。在这样的环境条件下,老年人的心理状态需要得到格外的关注和保护。环境刺激对于空巢老人而言主要有两个方面:对于自身身体机能的控制感减弱;以及长期独处、缺乏与子女的信息交流导致的无助感增加。随着年龄的增长,老年人的身体机能不断衰弱。“行为约束”理论认为,当某些因素干扰或妨碍人去做想做的事情,就会失去控制感。而当老龄人口逐渐失去对身体的控制权后,会在其认知上产生不可逆的消极心态。缺乏子女陪伴的独居老年人长期累积的无助感以及对死亡的恐惧会导致抑郁症等一系列身心疾病。如果在此期间无法寻找外在的精神依托,环境中的任何干扰和约束会加剧老年人的心理对抗,对其身心造成损害。

2 居住环境对老年人的影响因素分析

2.1 目前寒地城市老年人居住环境现状

以我国东北地区为例,由于受到国家战略布局影响,东北地区老年人多数曾经工作于大型国有企业中。由于老年人的认识能力下降,适应新环境的能力较弱,所以大部分老年人仍生活在单位分配的老旧住宅中。此类居住环境适老性设计较为薄弱,已经不适合老年人居住。

2.2 老年人对于使用环境的知觉困难

韦伯-费希纳定律曾指出:刺激强度的增量与原刺激强度的关系影响人对刺激变化的知觉。小增量对低强度刺激的变化较易察觉,而对于高强度刺激则需要较大增量才能觉察它的变化。人的感知能力会因生理或心理原因降低,这点在盲人、幼儿、老年人等弱势群体上体现的尤为明显。目前随着城市化步伐加快,城市发展迅速,人们身边的居住环境正在发生频繁变化,让老年人难以适应。老年人不易察觉城市变化所带来的高强度刺激背景下的某个重要的细节变化,而老人辨别方向所依赖的参照物或景观随着城市更新而被改变样貌甚至消失不见。当下,城市老年人口走失现象屡见不鲜,老龄人口等弱势群体在使用环境方面发生的困难值得人们去关注。

日益更新的城市生活环境

3 环境心理学理论下的老年人生活环境设计

3.1 改善外来老年人对城市地图的认知

城市化加快导致越来越多的子女希望其父母在更好的环境条件下安享晚年。相比在乡村环境下养老,选择在城市定居的年轻人更愿意接待父母到物质配套更丰富的城市环境生活,而此类外来老人与城市当地居民对于城市地图的认知不尽相同。

城市外来老年人往往对建筑风貌、路名标志以及特色商店更加敏感;而当地老年居民往往对日常生活的相关场所更加关注。随着年龄的增长,老年人对于身体的控制力逐渐下降。拒绝搬家,不愿意出远门。除了日益苛刻的身体条件之外,也因为老年人一生形成的观念和习惯难以改变。在更换新环境后的陌生感及不安全感是老年人抗拒搬家的主要原因。老年人的社会活动范围随着年龄的增长而逐渐缩小,若无共同爱好支撑,离开老邻居后再很难交到新朋友会使老年人感到孤单落寞。有研究发现,相比生活条件较差地区的原有居民,搬出该地区的居民即使生活条件有显著改善,其平均寿命仍然要低于原有居民。老年人由于出行不便,因而印象清晰的范围有缩小的趋势。其为了提高环境适应能力,往往需要付出沉重的代价。

在城市更新的过程中,保留具有典型意义的历史要素和场所,使其对新、旧环境之间建立纽带联系,有利于老年人更快的适应新环境。比如长春市火车站经过多次改建,但仍保留其独特的钟楼造型坐落在人民大街上,较高的地势与易于辨别的建筑轮廓为过往人们提供方向指引。

3.2 空间定向的合理利用

维特鲁威在《建筑十书》中曾经提出了他认为理想的城市模式:城市中心应设有大庙和广场,放射形道路从中心向四周辐射,相互间用环形主干道链接。这一环形与放射形结合的形式对后代发过城市建设产生了很大影响。如长春市的早期建设也曾经以巴黎城市规划作为参考,采用了类似的环路定向系统。目前,大部分中国居民仍然更习惯使用坐北朝南、左西右东的定向体系,而放射形路网必然会产生大量斜路。蒙蒂罗曾经考察城市斜路对步行者的空间定向影响并指出以下三类斜路可能会导致定向混乱:①带有斜向转弯或交叉路口;②与当地支配地位的道路模式不符;③与基本方位斜交。由此可见,环路定向系统下的斜路命名方式,值得深思。如长春市,斜路的命名方式可以参考大马路区域的命名方式,为行人提供方向指引。1907年长春正式开埠通商,1912年,南北向贯穿整个商埠地的“商埠大马路”建成,既今日大马路。后来,在大马路沿途,自北门开始陆续修建了6条东西走向的马路与大马路交叉,并分别命名为二马路(现长春大街)、三马路,直至七马路。而过于单一的马路命名方式会让外来者难以辨别方位。后期横向的三马路至七马路以大马路为截点,分为东西两部分,并在路牌上加以明示,改善了人们对方向的认知感。

长春市人民广场鸟瞰图

3.3 适老性住宅的居住环境设计

目前大部分我国寒地城市现有住宅仍不适用于居家养老使用。适老性住宅的套内空间需以简洁高效为前提,相比增加玄关、过厅等复杂设计,门厅采用开敞设计反而更能够为老年人提供心理安全感。同时,使用现代化洁具满足卫生间适老化改革,已经普及的电动马桶,对于擦拭不便的老年人提供方便有效的清洁帮助;热水器布置不易过高,以防老年人无法操作;由于寒冬季节使用者外出后鞋底会粘有未融化的冰雪及泥土,门厅地面需采用耐污、防滑、防水材质。此类以人为本的细节设计,会增加老年人日常起居的便捷性,帮助老年人提升居住环境的适应性。

3.4 营造舒适的视觉环境

3.4.1 减少炫光对老年人的影响

由于身体机能的下降,老年人对舒适光环境的需求更为苛刻。不仅要求光线均匀、柔和、含蓄,而且应避免过强、过弱、反差过大的眩光。卧室应注意光环境对老年人造成的不利影响,如西侧大面积开窗的户型,过强西晒阳光易降低老年人视觉能力,产生不适症状。

3.4.2 减少视错觉对老年人的影响

视错觉存在于生活的真实环境中。吉布森曾指出,人们在观测二维图形时之所以产生视错觉,是因为观察时间较短而未详察。在对建筑外观进行设计时,过于重复使用密集、矛盾的空间图形会使视觉能力退化的老年人产生眩晕和不安感。对于老年人通行较频繁的公共场所,应尽量避免使用地面立体画作为装饰。对于带有坡度的路面,应有明显参照物作为参考,避免护理人员产生坡度错觉,未妥善安放轮椅产生自行倒溜的危险。在医院、疗养院、社区服务中心等老年人占比较大的公共场所,需提供较清晰的直觉判断,强调简单和便捷性,避免因视错觉对老年人产生不利影响。

由密集元素重复构成的建筑外立面宜引发老年人不适感

4 结语

当下老年人口比例不断增长,对于老年人生活环境的认知需要认识到老年人对环境的需求并进行重点考虑。正确认识老年人面临的心理压力和难题,将其运用在完善社区配套、提升通用住宅的适老性程度中,才能够从根本上改善老年人口的居住环境问题。做到真正方便老年人群使用的、“以人为本”的居住环境。