Falcon9系列任务手册全解读

2020-03-24宋强

+ 宋强

从2010年6月4日到计划于11月5日(UTC)发射的第三代GPS导航定位的第四颗卫星,在10年5个月的时间里,Falcon 9系列将完成100次发射的壮举。这里的Falcon 9系列包含了三发Falcon Heavy,但不包括2016年9月1日在发射台爆炸的那一枚。

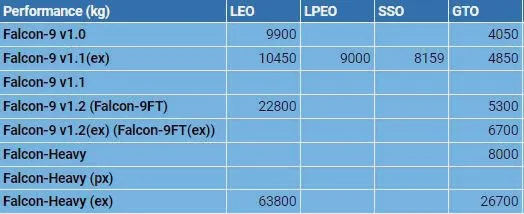

之所以这么归类,是因为Falcon 9火箭,LEO能力从最早9900kg的v1.0,到10450kg的v1.1,再到22800kg的v1.2,能力提高了1倍有余,既然把它们都称为Falcon 9,那为什么不能将Falcon Heavy纳进来统一称为Falcon 9系列呢?(参见表1)

100发,不仅是一个具有符号意义的数字,更是一个代表型号成熟的标志。

SpaceX成为业界关注的焦点久矣,也一直是航天业者的讨论热点,为什么一直讨论SpaceX呢?一方面是其确实出色,另一方面是因为其相对开放透明的对外策略:每次发射前有press kit,有视频直播,有各路大V在社交媒体上的表现等等。本文要关注的就是这个press kit,直译过来是新闻资料袋,实际上就是个对外发布的任务手册,包含有空间任务的一些基本情况。业界总在讨论Falcon 9火箭产品开发快速迭代、不断改进,这个小册子里应该或多或少都会有所体现,本文搜集了官方发布的SpaceX入轨发射的所有任务手册(截止到DM-2/Crew Dragon发射,共计86+3份)。

一、任务手册里包含了什么

任务手册并不是SpaceX独有的,很多国外火箭一些可以公开的任务都有press kit,国内的也有,只是不在网上对外发布。(参见图1)

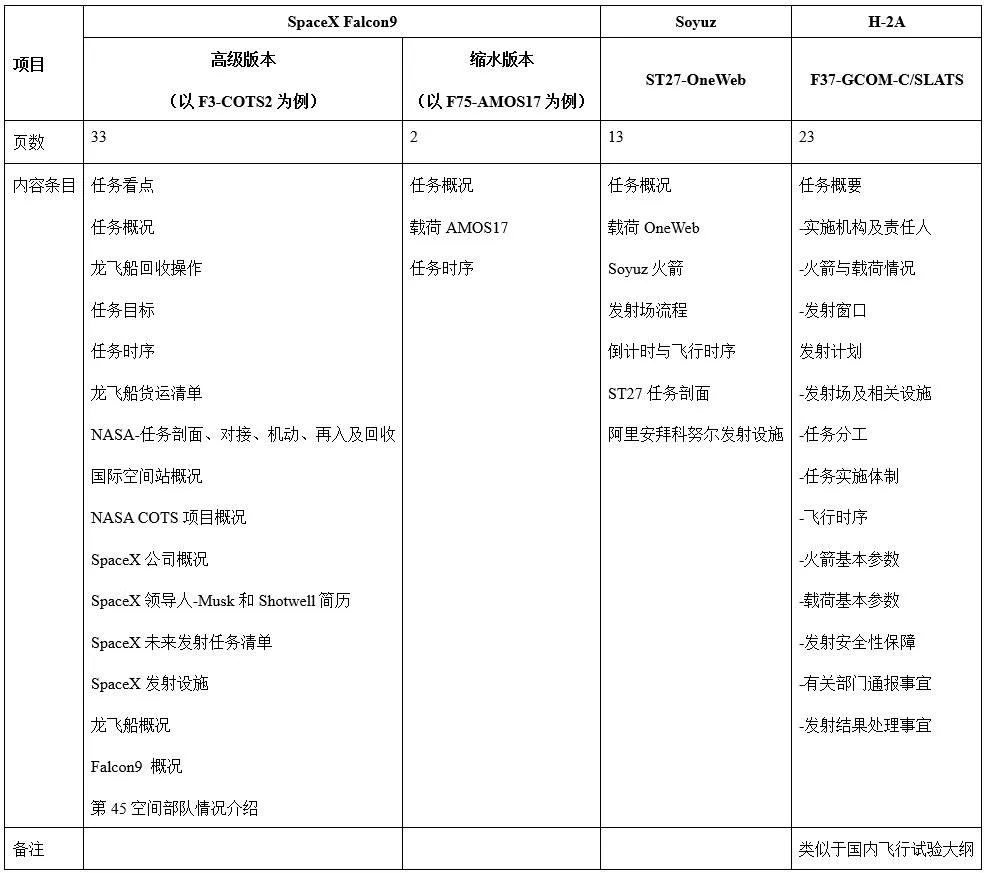

在早期,SpaceX的任务手册内容很丰满,有火箭、载荷、发射场、大工程背景、科学项目、公司、领军人物等各种信息的介绍,笔者关注的火箭这一部分,有详细的射前准备流程、飞行时序、发动机性能等信息,随着Falcon 9火箭的不断成熟,press kit的内容也在不断缩水,许多重复的内容都省略了,甚至在DM-2/Crew Dragon之后就停止了发布。表2给出了几型典型火箭、几次任务手册的内容对比情况。

表1 Falcon 9系列一览

图1 Soyuz和Falcon9任务手册封面

再结合space launch report网站整理的发射简报,每发任务的时序、目标轨道、载荷重量都能了解个八九不离十。

二、从任务手册我们能收获什么

1.数说Falcon 9/H发射记录

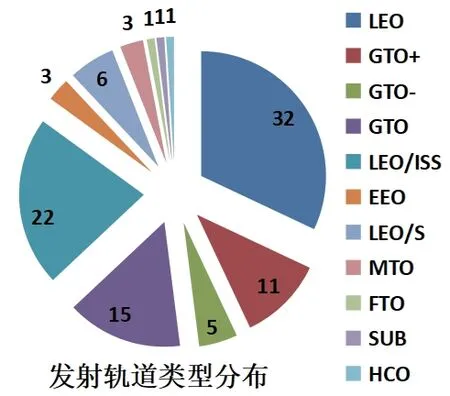

我们通过对Falcon 9/H发射记录进行多维度的梳理与统计,由数据分析揭示SpaceX的发展历程,这些维度包括:发射轨道类型、不同首区发射次数、历年发射次数、任务性质、各型号版本发射次数、发射载荷质量(若无特别说明,一箭多星按单次发射的总重计)等多个方面。(参见图2-12)

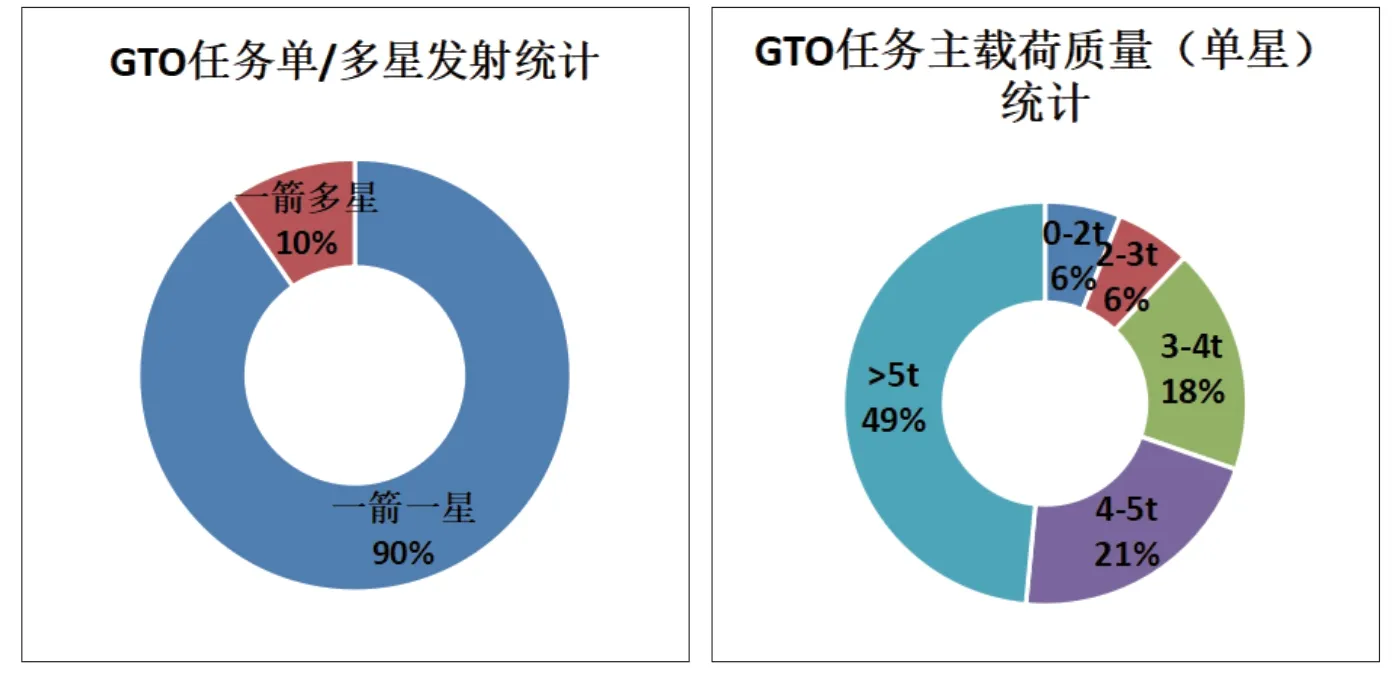

LEO任务占比约50%,GTO(+/-)任务占比接近3 0%,其他任务约20%。

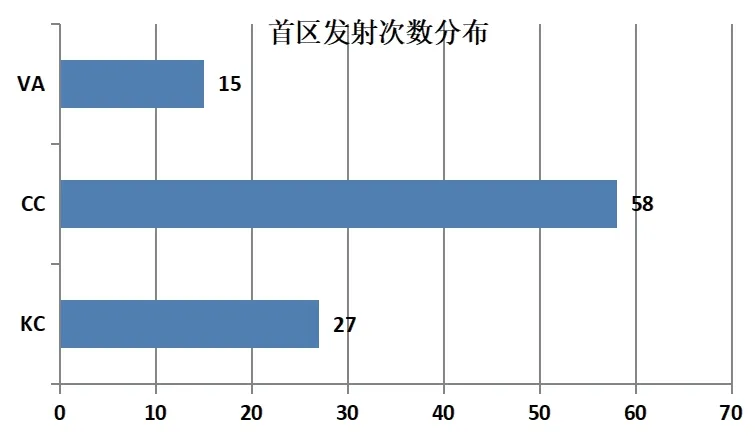

南射向发射大倾角轨道(如:二代铱星组网)一般在范登堡空军基地(VA)进行,占比约15%;东(北)射向任务(如:国际空间站补给、GTO)均在卡纳维拉尔角(CC)/肯尼迪航天中心(KC)进行,占比85%。

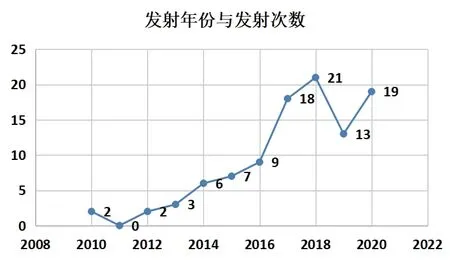

在2016年后,发射量基本达到两位数,2018年达到21次,2020年有望创造新的纪录。

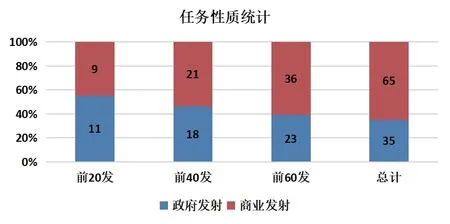

政府发射任务占比约40%,主要包括NASA商业补给服务(CRS)20次以及空军、NRO、国防部的任务。

虽然随着任务数量的累计,政府发射任务的比例呈逐渐降低的趋势,但这也一定程度上说明在研制早期,政府订单对SpaceX的强大支撑作用。

2019年之前,商业发射以GTO商业卫星、铱星为主,在星链项目进入组网发射后,其发射次数和占比短时激增,已占到总商业发射的20%,而且长远来看还将高速增长,其自身创造发射需求的特征非常显著。

表2 任务手册包含内容的对比

图2 发射轨道类型分布

图3 首区发射次数分布

图4 历年发射次数分布

图5 任务性质统计

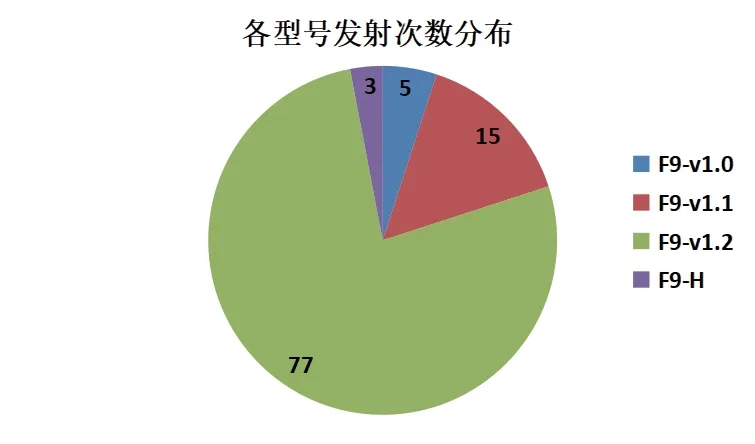

早期版本的v1.0和重型发射数量很少,二者之和也不及两位数,v1.2大量发射,达到总量的约75%。

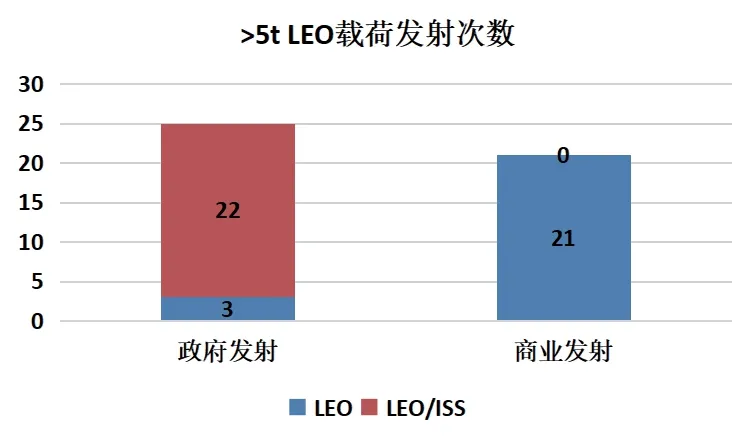

在56次LEO(/ISS)任务中,有47次任务的载荷超过5t,23次为龙飞船CRS任务,15次为星链,8次为铱星。

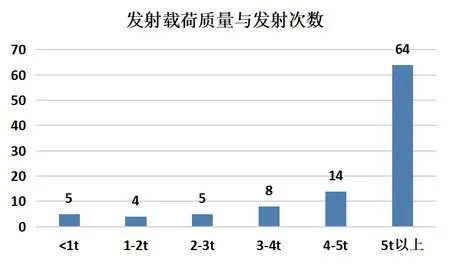

在所有发射载荷中,60%以上大于5t,小于1t的只有5次。单次发射载荷质量最小的是TESS深空探测器(0.35t),最大的是星链一箭60星组批发射(15.6t)。

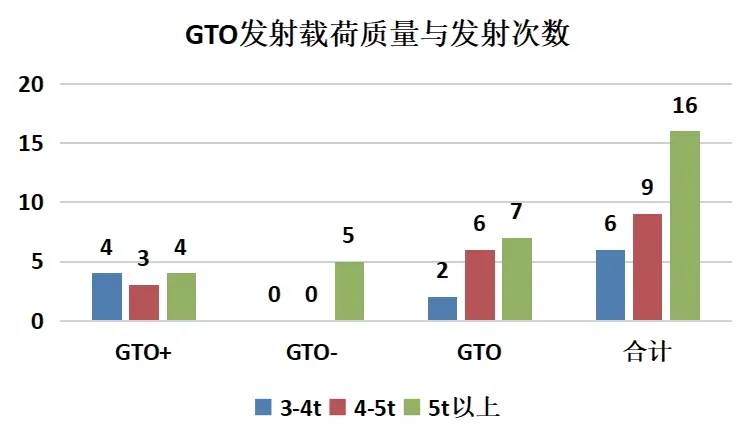

在30次GTO发射任务中,50%超过5t。

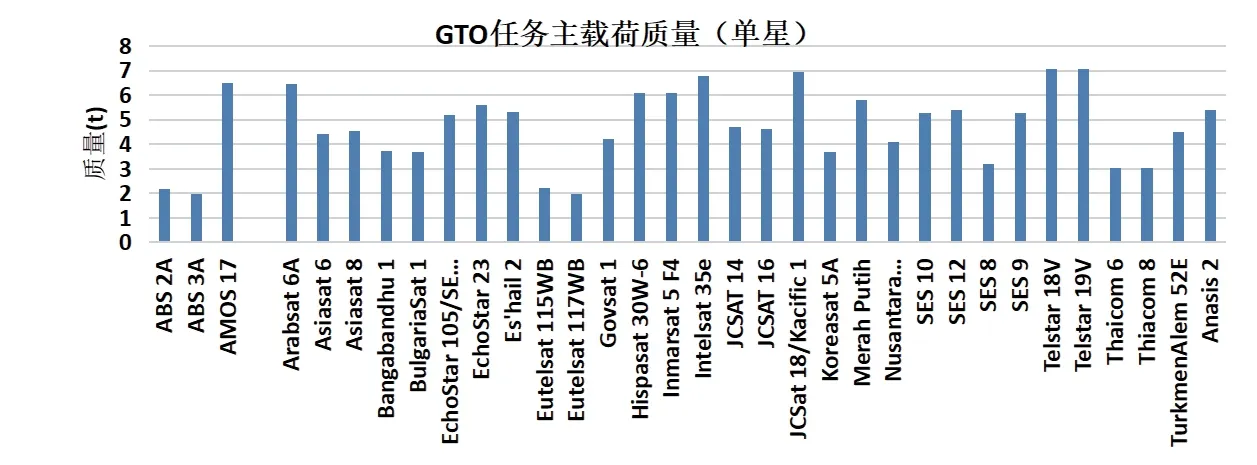

进一步对GTO任务进行主载荷单星质量的统计分析,可见Falcon 9主要承担的是5t级一箭一星任务,单星质量小于4t的占30%,小于3t的占12%。

从上述统计,可知:

Falcon9主要承揽的是LEO(含部分大倾角、非SSO的任务,如二代铱星)和GTO任务;简而言之SpaceX用一型火箭包揽了其他发射服务商好几型火箭的任务;

主要在卡纳维拉尔角/肯尼迪航天中心进行发射,占比约80%;

以CRS任务为代表的政府发射订单对SpaceX有强力支撑作用;

作为初始版本的v1.0与中间版本的v1.1,在有限的发射次数后,即停产弃用;

GTO载荷5t级(含以上)居多,占到70%;

近年来,星链项目发射需求激增,SpaceX自身创造发射需求的特征非常显著。

2.Falcon9构型发展历程

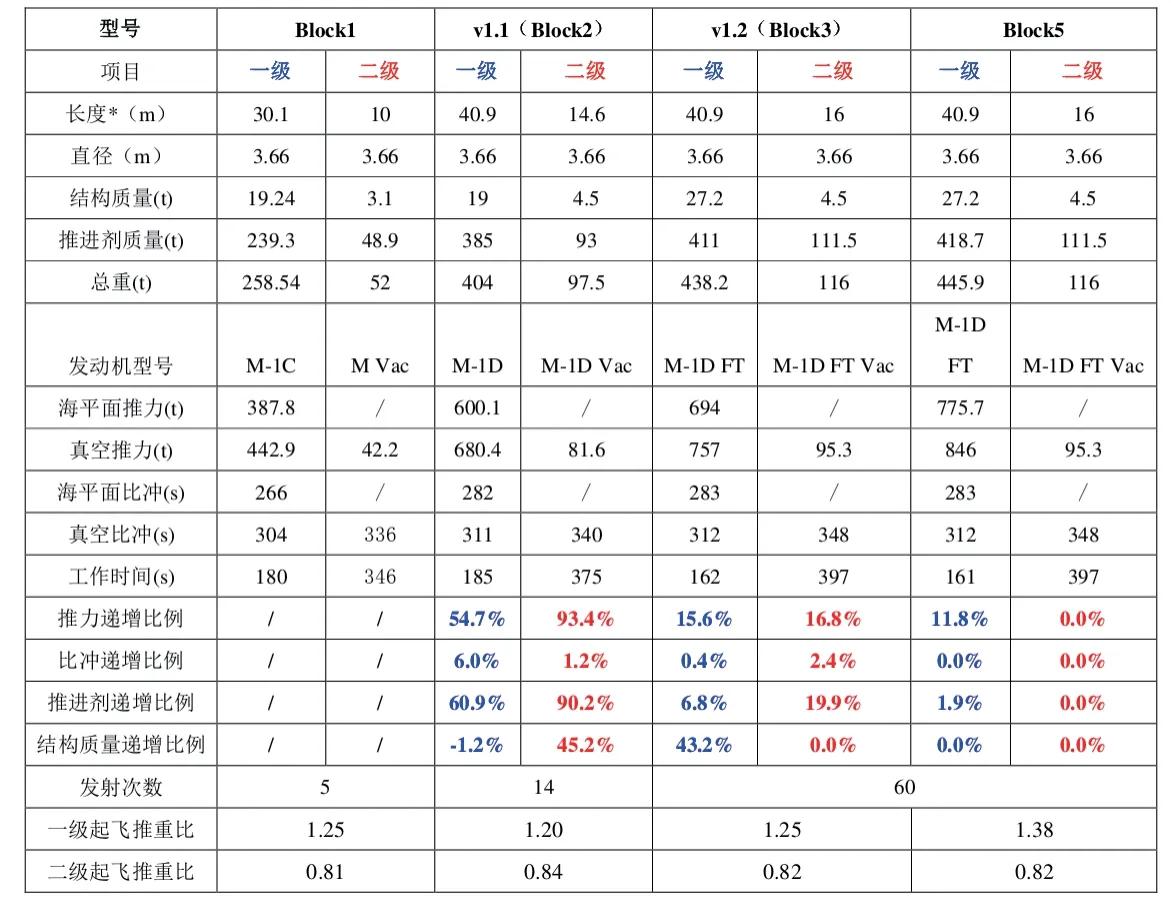

Falcon9发展历程所涉及的主要参数见表3。

图6 任务性质统计(续)

图7 各型号发射次数统计

图8 LEO载荷发射次数统计(大于5t)

图9 发射载荷质量分布统计

图10 GTO发射载荷质量分布统计(单次发射)

图11 GTO发射载荷质量分布统计(单星)

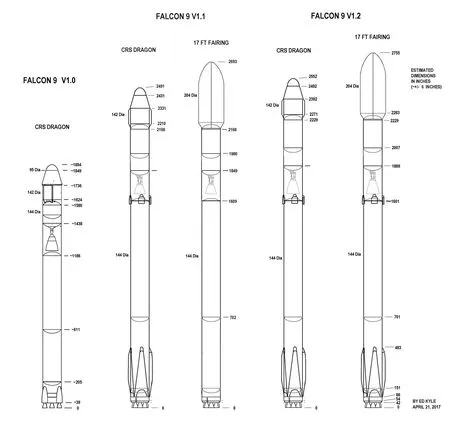

Falcon9的三个版本对比示意图给出了三个版本对比(参见图13),其中:

v1.0即Block1,F1-F5,发射了5次;

v1.1即Block2,F6-F20,发射了15次;

v1.2可细分为Block3-5三个版本,由于在后期出现了回收的老版本一级+高版本二级混搭使用的情况,故一般笼统称为v1.2,F21-F81,发射了61次(不含重型发射的3次),F55为Block5构型首飞。

从表3中可见,各版本间的主要区别在于发动机性能(推力、比冲)增加、子级长度/加注量增加,这种改进未必能通过飞行时序直接表现出来,与国内火箭发动机不变、单纯增加子级长度,继而延长该级飞行时间有所不同。

从v1.1开始,进行了一级垂直回收试验,并在F21和F23分别取得首次陆上、海上回收成功。

在任务手册中能够映证的4个项目如下:

一级发动机节流能力的变化;

级间段长度变化(二级发动机喷管增长);

采用过冷推进剂;

一级重复使用的频率。

3.按型号改型版本解读

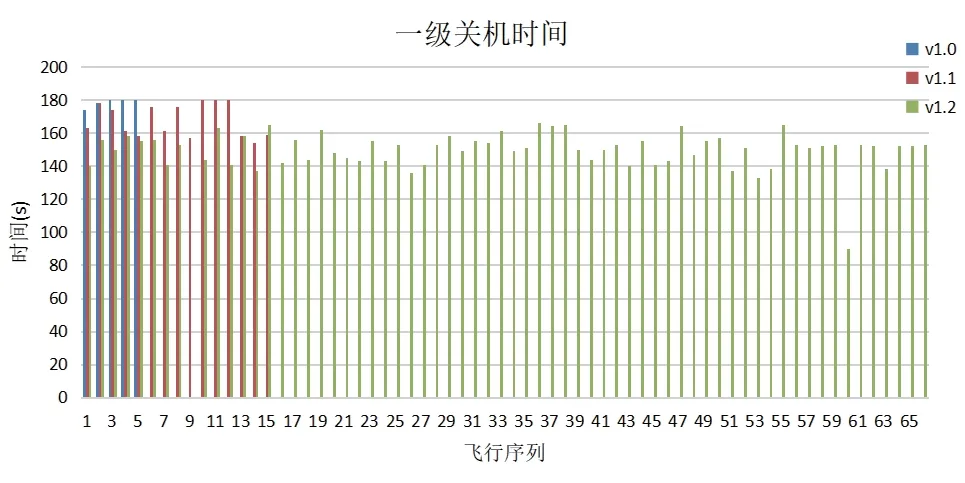

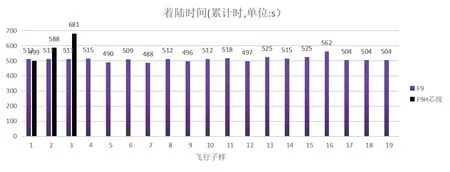

按型号三个版本进行关机时间的对比统计(图14),可见一级关机时间140~180s不等,不仅和型号版本有关,从v1.1开始陆续进行一级回收试验,一级关机时间与是否回收,是陆地回收还是海上回收也有关系。

在F4、F5任务手册中,明确描述了一级两台发动机提前关机,起到关机过载控制的作用,在v1.1型首飞的F6任务中提及在接近一级关机时,发动机进行节流以控制关机过载。

图12 GTO发射载荷质量统计_续

表3 Falcon9火箭发展历程所涉及主要参数

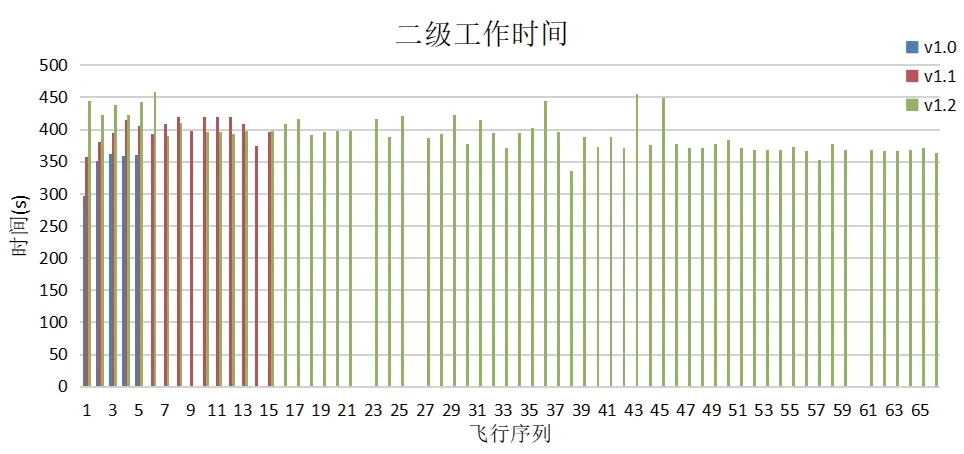

二级工作时间(图15),基本与表3中所记录的350~400s相符,有部分超出此范围的子样,可能和使用过冷推进剂、目标轨道/载荷质量差异、发动机节流、部分时序数据仅精确到分钟等因素综合作用有关。

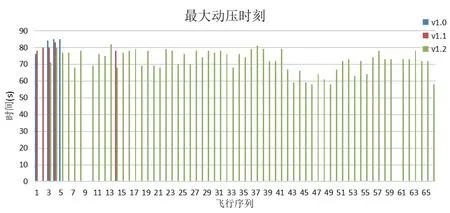

最大动压时刻发生在60~85s区域内,与每次具体飞行方案有关。(图16)

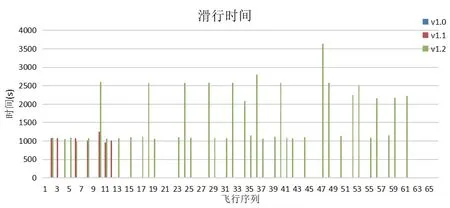

对于有多次启动的任务,统计了滑行时间(图17):以发射GTO任务滑行1000s左右的居多,其次是采用滑行约半个轨道周期(2500s)、霍曼转移方案的二代铱星、星链等近地轨道任务,滑行时间最长的是GPS导航卫星的发射任务(未将Falcon 9H的一并统计,Falcon 9H-3二级执行了4次启动,滑行时间累计11879s,>3小时)。

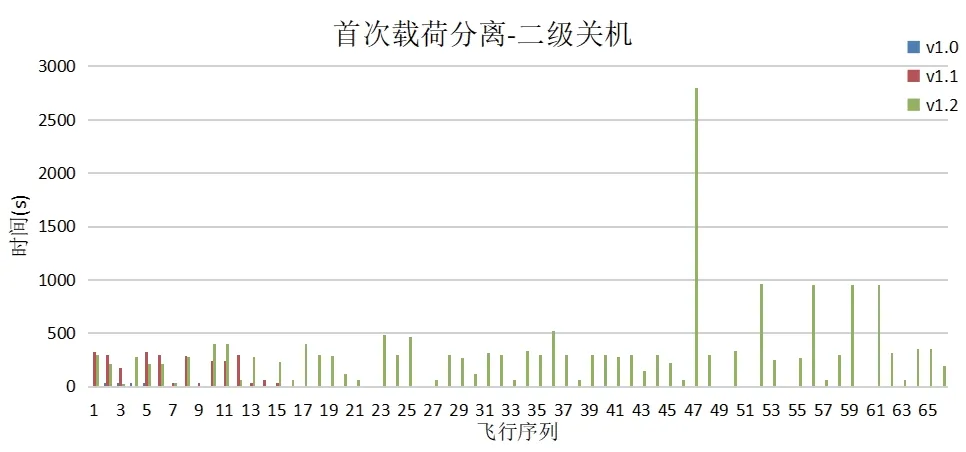

从二级关机到载荷分离所间隔的时间(参见图18),多集中在几十秒~几百秒不等,GPS导航卫星和星链发射任务则相对较长,达到2800s和近1000s。即便考虑末速修正和调姿定向,几百秒以上的时间也显得冗长,综合考虑可能是出于分离点测控条件的考虑,以GPS导航卫星发射为例:二级关机点位于澳大利亚南部上空,星箭分离点位于美国西海岸西南部上空。

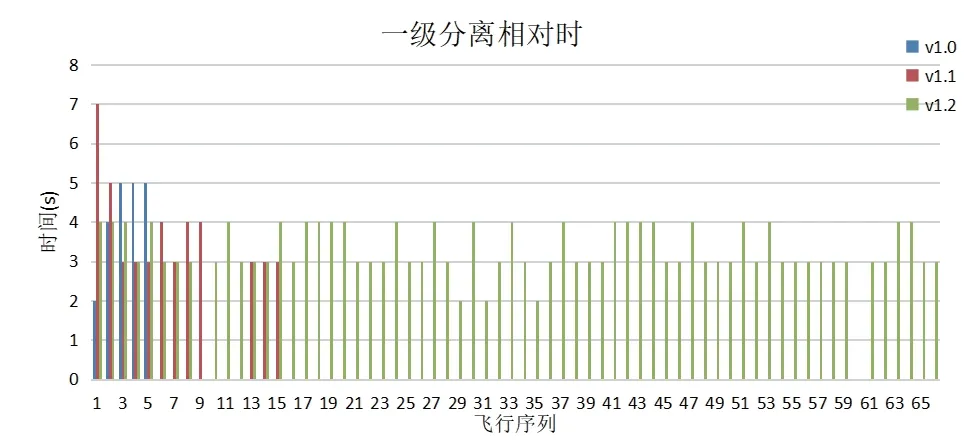

在一二级分离附近,从一级关机到分离、从分离到二级启动,两个相对时间信号取值分布见一级分离相对时间图(参见图19)。可见分离到前者 3-4s居多,关机后效结束执行分离,在v1.1前两次飞行中,取了7s和5s,可理解为新改进发动机,保守多留了几秒。

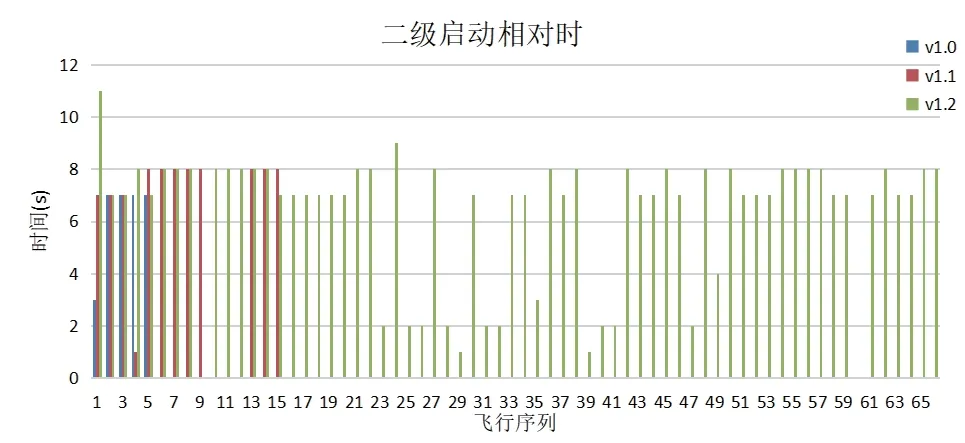

Falcon9级间分离是冷分离,作动杆反推,从分离到二级启动的时序设计,理论上和级间段长度(分离行程)、一级剩余推进剂质量、分离力(分离速度)应有关系,图20中数据的表现并不能支撑相关推断。v1.2首发F21取值11s,同前述还可解读为硬件改进后首发的保守,但之后多发稳定在7~8s中,偶尔为1~4s,难道与一级复用的情况有关?类似的相对时序,国内火箭在型号固化后一般是不会有改动的,毕竟已经过多次地面试验和飞行考核了。

4.多星分离时序

图13 Falcon9的三个版本对比示意图

图14 一级关机时间(MECO)

图15 二级总工作时间

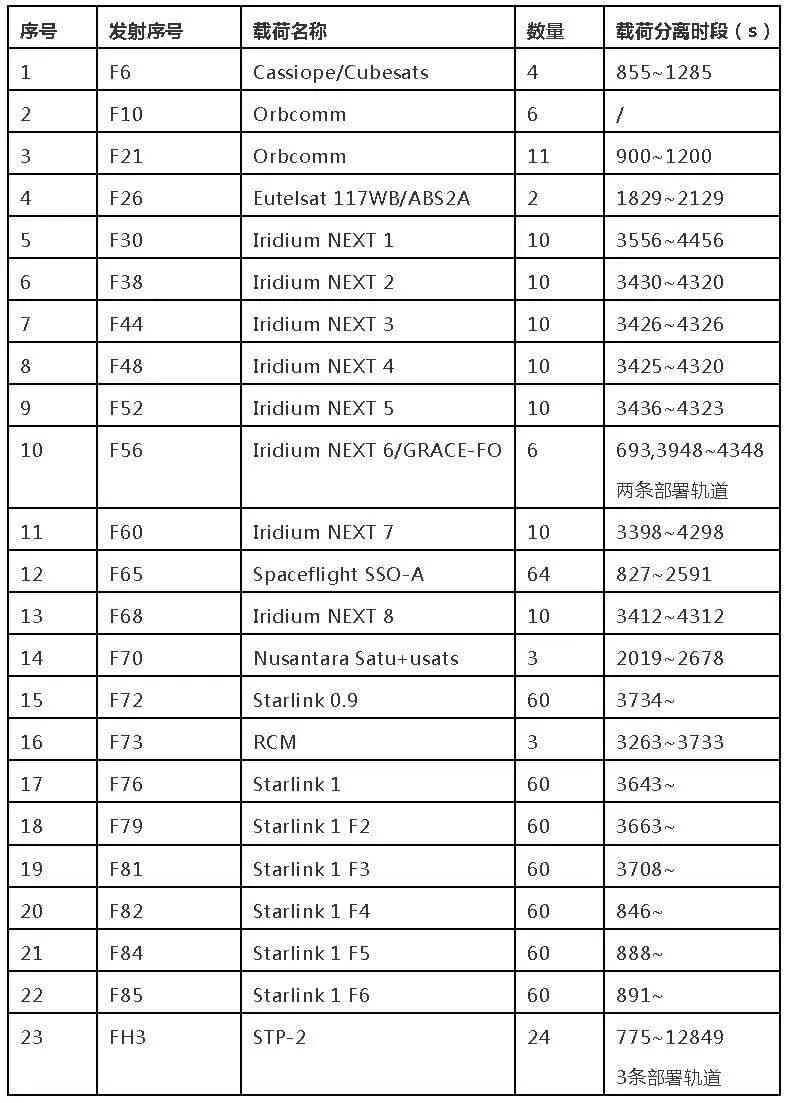

SpaceX承担的一箭多星发射任务,占到总任务量的约1/4,比较典型的有:二代铱星、星链等,多次启动实施差异化轨道部署的较少。表4列出了多星发射任务载荷分离时段的基本情况。相比之前对星箭分离的认知,还是有不少值得琢磨之处,比如:二代铱星一箭10星发射,间隔约100s才分离一颗卫星,国内似乎较少采用这种模式。星链走的则是另一个极端,60颗卫星整体一次性与火箭分离,再自行分散。

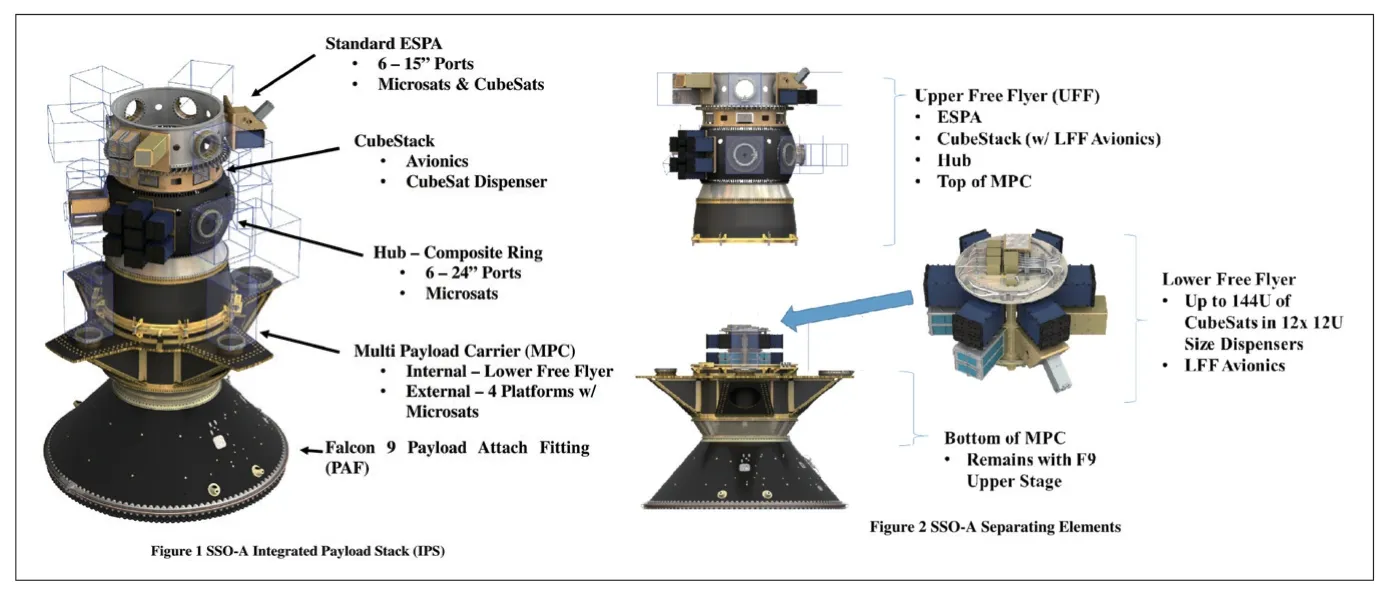

在F65 Spaceflight一箭64星拼车发射任务(参见图21、22)中,多星分配器由Spaceflight公司承制,SpaceX并未负责多星分离的设计与实施。

5.射前准备流程

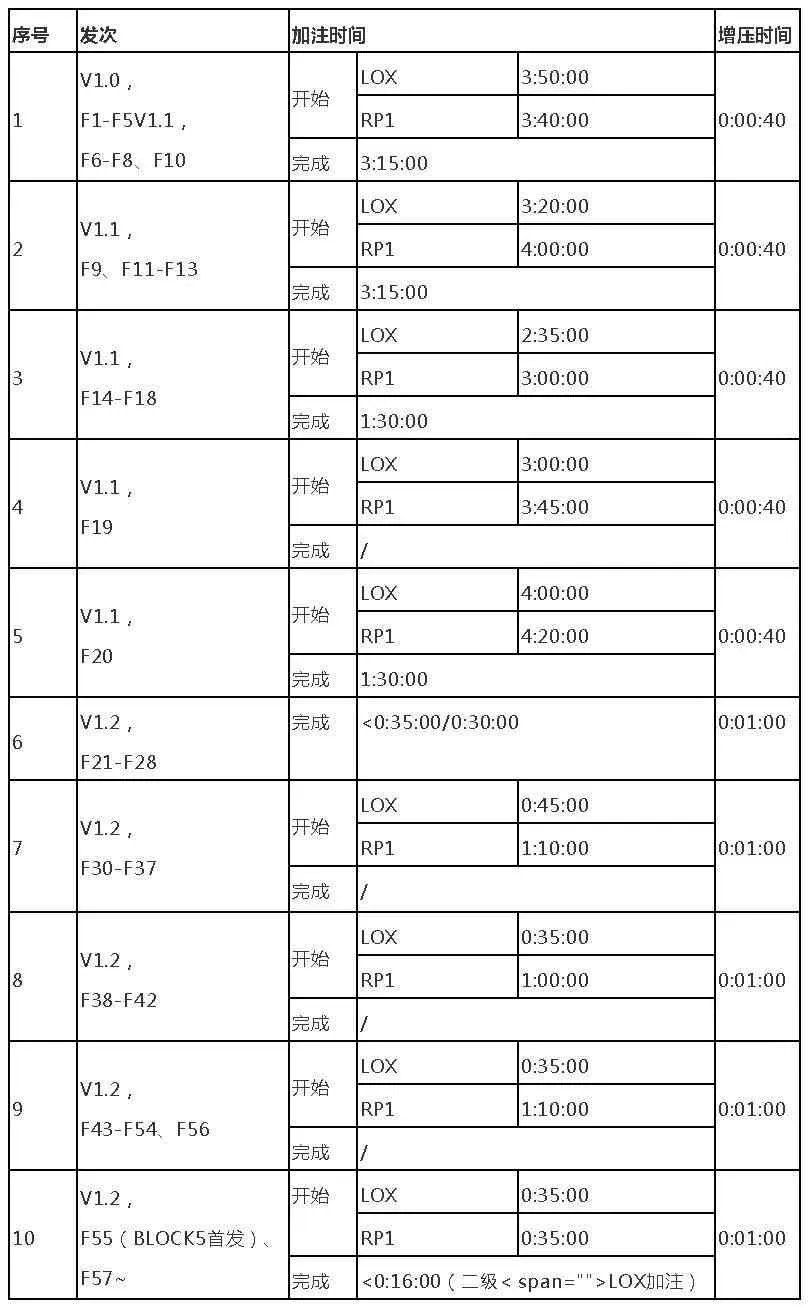

射前时序变化,主要是加注、预冷、增压,其他的信息过少,射前关键工序时间对比情况见表5。

综合而言:

加注时序大致经历了约-4h/-3h/-1h/-0.5h开始加注四种状态,相应的完成加注时间有-3h/-1.5h/-0.5h/-0.25四种状态,并在Block5版本上达到极致(Falcon 9H的加注时间相比Block5略有提前),可见随着过冷推进剂的使用,射前流程安排在不断的压缩,以期发挥“过冷”的效果;但似乎在加注流程安排上也存在一定的反复,即F21-F28期间已试验了-0.5h状态,但在Block5之前又回到了-1h状态;

射前预冷从F27开始,从-10m->-7m;

射前增压从F21开始,从-40s->-1m,可能是加长箭体后,气体需求量增加。

6.一级回收段解读

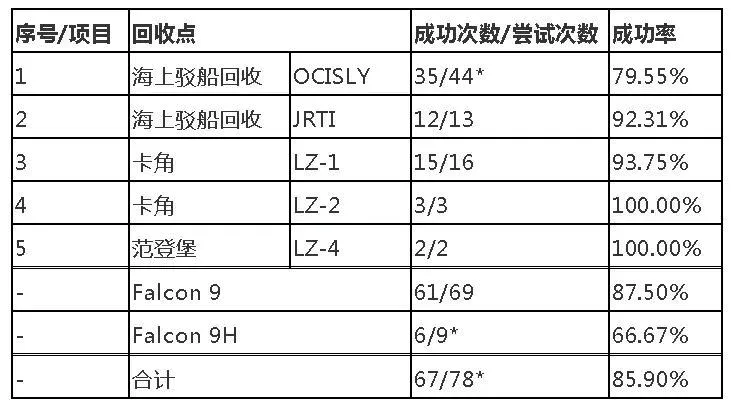

Falcon 9从F6开始进行再入返回减速试验,到F21首次陆地回收成功,再到F23首次海上回收成功;截止目前,Falcon 9/H总共进行了78次一级回收尝试,67次成功,为回收配备了两个海上平台、三个陆地回收着陆场,基本情况统计见表6。

图16 最大动压时刻

图17 滑行时间

图18 载荷分离-二级关机时间

图19 一级分离相对时间

除Falcon 9早期版本以及计划中的不出驳船以外,一级工作时间与回收距离的关系基本如表7。

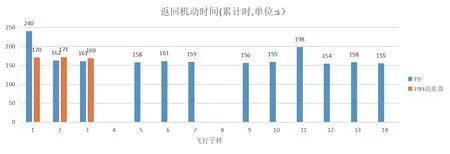

其中陆上返场、近海回收需要在一二级分离后进行返回机动、减速机动和垂直着陆机动三次机动;远海回收只执行减速和垂直着陆两次机动。

Falcon 9H两个助推器大致工作150s,芯级通过节流工作180~210s,芯级回收点航程较Falcon 9一级较远,最远达到过1200km(F9H-F3),三次芯级回收均未成功。F9H-F1的芯级还执行了类似近海回收的返回机动程序。

海上驳船是个好的选择,大大提升了回收选点的灵活性,比内陆发射,航线下建回收场坪要灵活——火箭一级推进剂足以支持其返回到离岸300km距离的,就不必让驳船开出去那么远,能力不富裕的就让驳船开到600km等候。SpaceX目前一共有四条驳船,运营维护费不低,似乎是为更高密度的发射和回收做好准备。

2020年2月17日,F-82 星链第5次组批发射一级未能成功进行海上回收;3月6日,马斯克在社交媒体上发文称是错误的风场数据导致的回收失败,这引发了回收段会使用测风数据的猜想,可能会调整一级上升段方案或在下降段考虑风的影响,提前让船移动到指定位置等待,也可能两者兼有之。

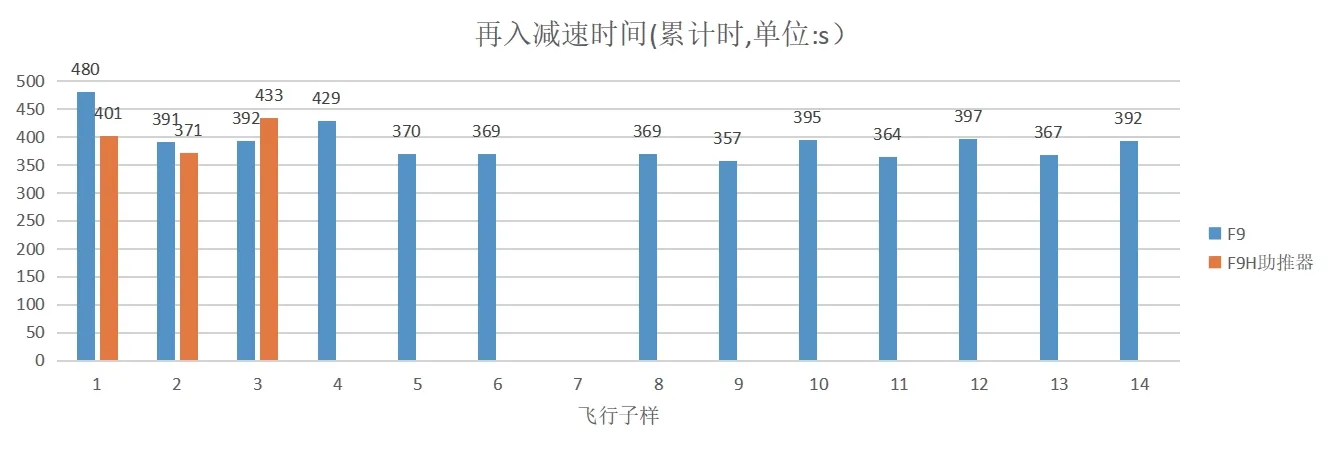

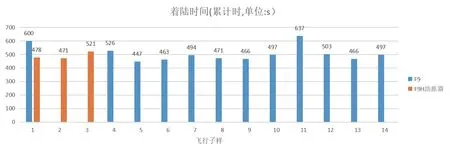

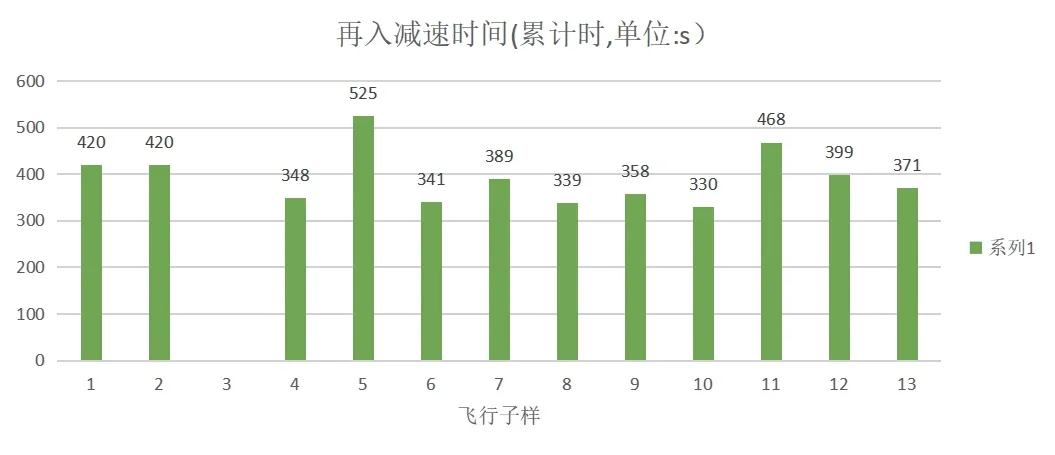

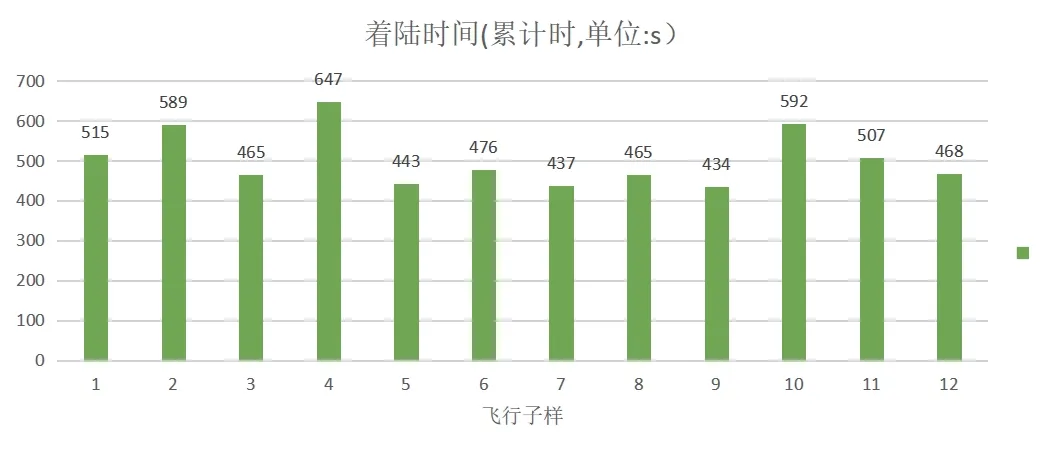

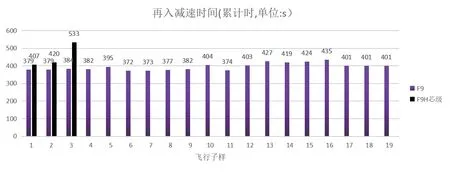

通过任务手册的数据,也能对部分任务的回收段时序有所认知,按陆上回收、近海回收和远海回收分别进行了图例绘制,可知:

A)对于陆上回收,一般在级间分离后20s内进行返回机动,390s左右进行再入减速机动,在起飞后约450~600s左右完成着陆动作;(图25-27)

B)对于近海回收,一般在350~400s左右进行再入减速机动,在起飞后约500s左右完成着陆动作;(图28、29)

图20 二级启动相对时间

表4 SpaceX一箭多星发射载荷分离时段

C)对于远海回收,一般在380s左右进行再入减速机动,在起飞后约500s左右完成着陆动作。FH-F3的芯级回收距离最远,达到1200km+,故相应的时序发生最晚。(图30、31)

7.一级复用情况统计

从2017年3月30日第一次使用二手一级火箭开始,到2020年F81为止,Falcon 9一子级复用的基本情况如表8所示。可见在80余次的发射任务中,有接近70%都使用了复用一子级。一子级从编号B1046开始为Block5版本,之前的版本未有使用超过两次的记录;而全系列Falcon 9火箭一子级目前总共生产数量约60个左右。

从复用时间间隔来看,最短间隔时间50天,最长619天,平均值167天,尚未出现1个月内复用的情况,说明真正意义上的快速检测、复用可能仍处于研究与试验中。(参见表9)

2020年2月初,SpaceX的工程师在卡角肯尼迪航天中心做了简短的演讲,涉及以下主要信息:

翻新Falcon 9一级需要1个月的时间;

成立了类似于民航客机检修的箭体翻新小组;

芯级回收以后只留在发射场当地的厂房中,基本不会跨州使用或返回霍桑的工厂;

翻新过程中,需检查连接部位和焊缝,并确保所有的航电设备都工作正常,检修工作要求非常细致,所以耗时较长,团队尚在实践中摸索。

2020年3月18日,第6批星链组批发射,首次使用了五手一级箭体,编号B1048.5,使复用次数达到新的记录——5次,是当初宣称的小规模翻修节点,但在一级飞行末段,外围的1台发动机发生故障,一级回收也出现问题未能够成功着船。在发射前夕,SpaceX总裁肖特维尔表示,公司不再对Falcon 9火箭一级进行设计改进,同时不打算复用一级超过10次以上,但不排除进一步改进火箭二级的可能。(参见图32)

图21 F65-Spaceflight SSO-A多星发射任务想象图

图22 F65-Spaceflight SSO-A多星发射分配器图解

2020年6月以来,在星链带来的高密度发射中,B1049与B1051均实现了6次飞行;B1058把复用时间缩短到50天。

2020年8月31日,马斯克在推特上称将会在Starlink任务中将猎鹰9的复用次数推高到10次。

8.按主要任务类别解读

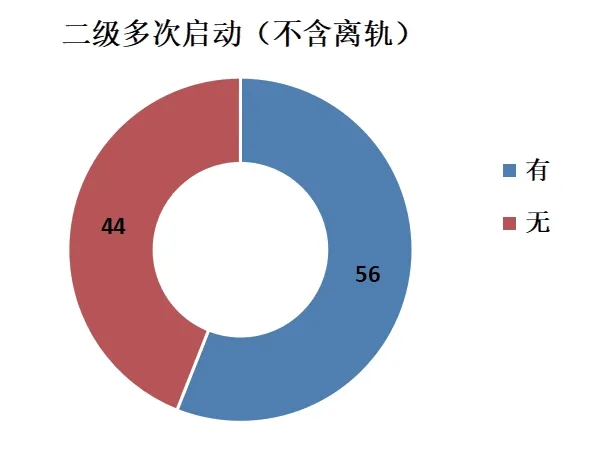

Falcon9/H执行的100次发射任务,一半以上任务均采用了多次启动,多次启动技术大大提升了发射任务灵活性,只有国际空间站、星链等轨道高度较低的发射任务未应用多次启动技术。

(1)国际空间站(ISS/LEO)任务

2020年3月7日,发射的CRS-20任务,是SpaceX执行的第一阶段“商业补给服务(CRS)”合同的最后一发。可以说SpaceX是从承担CRS任务起家的,有20余次的飞行都是和国际空间站相关的。在这20余次的飞行中,两级火箭连续工作时间500~600s,发射高度较低的LEO任务是比较合适的。

货运龙飞船质量(含2t左右的补给物资)一般在8t左右,在回收技术成熟后利用富余运载能力实现一级陆上回收。也有几例比较特殊的情况,采用了海上回收模式,具体原因不详。首次海上回收成功就是F23 CRS-8/Dragon10任务。有两次任务(F-71、F74)主动段时序仅有2s的差异,但分别采用了陆上和海上回收;另,F-69执行的载人龙飞船试验任务,飞船重12.5t,采用的是海上回收模式。

CRS合同不仅仅是一个发射合同,是火箭+飞船的打包销售合同,其针对的是“俄罗斯联盟火箭+进步号飞船”的组合。通过这20余次任务所开展的研制、试验与改进,SpaceX不仅做到了火箭部分重复使用,也做到了飞船部分重复使用,开启了航天业内重复使用的新模式。

(2)二代铱星(Iridium NEXT)组网任务

铱星系统是低轨全球移动通信系统,第一代铱星星座总计66颗卫星,分布在6个近地轨道面上,1998年完成部署。其部署(含补充星),选用了4型火箭:其中60颗,以一箭五星的方式由Delta2 7920-10C重型发射12次完成部署;21颗,以一箭七星的方式分3次由Proton-K/DM-5发射完成;剩下的,都以一箭双星的方式完成,CZ-2C/FP发射了6次,Rockot/Breeze-KM发射了1次。

二代铱星计划,于2007年启动,只选用了一型火箭进行发射,就是SpaceX的Falcon 9,主要以一箭十星的方式发射入轨,组网任务耗时2年时间,发射了8次,共计75颗卫星。采用了二级长时间滑行+远地点二次启动、发动机短时间工作的发射方案,由于二次启动的速度增量需求很小,Falcon 9二级的大推力发动机工作时间很短,最短3s最长11s,而且可能还是节流状态,技术上是比较领先的。

表5 SpaceX射前关键工序时间对比

在8次发射任务中,有3次没有回收(没派出驳船),但其中的2次执行了再入减速和落海动作,可能是进行回收子样累计试验。

(3)地球同步转移轨道(GTO/GTO+/GTO-)任务

2013年12月,Falcon9火箭F7发射SES-8卫星是其首次GTO任务。在总计30次的GTO任务中,对重量不同的载荷采取差异化策略,通过一子级回收/不回收、远地点高度调整(GTO-/GTO/GTO+)多种组合满足用户和重复使用的需求。

Falcon9是市面上罕见的可适应主流GTO载荷的两级串联、且不用氢氧动力的火箭,无论是美国自己的Delta、Atlas,俄罗斯的Angara、Proton,欧空局的Ariane,日本的H-2,还是国内的CZ-3A系列、CZ-7A等,都不符合这1条,要么用了更多的级数,要么用了氢氧动力。这说明Falcon9在结构轻质化、发动机综合性能方面已经达到很高水平,牢牢抓住了“火箭”的根基。火箭,火不就说的是发动机吗?箭说的不就是箭体结构吗?加上多次启动的技术,更是如虎添翼,成为一型“包打天下”的产品,不用再加个三级或是四级了。

三、体会和认识

1.SpaceX的发展离不开官方的实质性支持

从某种程度上说,Spacex是美国ULA公司垄断发射市场和俄罗斯垄断载人天地往返格局的受益者,NASA有限的经费要用于航天发射、空间站补给、载人往返,在这两个垄断供应商的高价面前捉襟见肘。况且ULA因为手握大量军方订单,使NASA在议价中处在极其不利的地位。转而扶植太空探索技术公司等私营供应商,也是一种破局的选择。

NASA从人才、技术、政策等方面对SpaceX大量倾斜,还对这家新兴企业进行了输血式的经费扶持。在Falcon 9飞行的早期,几乎所有合同都来自于NASA,即使到了它颠覆国际商业发射服务市场、强力切入军方发射市场的今天,NASA合同在Falcon 9的任务当中也占有很大的比重。

表6 Falcon 9/H一级回收基本情况统计

表7 Falcon 9一级工作时间与回收距离

图23 一级驳船回收平台

图24 整流罩回收船

2.中国商业航天的环境与美国不同

中国的发射服务业格局与美国有较大的差异。因为体制和机制,国有发射服务商的议价能力很低,发射服务的利润率被人为控制在某个水平。偶然甚至会出现政策性亏损。

国家允许商业企业进入发射服务业之后,出现了多家国有和民营的发射服务公司,提出了很多型号,在市场上竞争有限的合同。近几年,虽然中国的全年发射数量全球领先,但还是不能让火箭产能充分“吃饱”。

3.商业航天的产品定位与目标

卫星应用市场才是整个航天产业的大盘,所以SpaceX搞火箭只是个开胃菜,星链才是正餐。殖民火星呢?不知道,也许会给人惊喜,姑且算是道令人期待的surprise甜点吧。

SpaceX的定位和产品研发路线很明确:扬长避短,追求大运力,不做小型号;减少型号种类,Falcon 1负责演示验证,Falcon 9包办近地轨道发射,龙飞船解决空间站往返,星舰志在火星,星链负责盈利。

4.未来新应用方向的猜想

将航天器发射入轨是运载火箭目前唯一的应用场景,未来新的市场空间在哪里?更大的火箭、完全重复使用的火箭、太空旅游、洲际航行、卫星星座、空间站货运补给、卫星抢救飞行器、太空电梯?目前来看拓展新领域的尝试很艰难,要想守住已有的阵地都很困难,但不拓展生存空间恐怕于情于理都说不过去。

图25 陆上回收时序1

图26 陆上回收时序2

图27 陆上回收时序3

图28 近海回收时序1

人类移动速度的变化过程:靠两条腿跑步,最优秀的马拉松运动员平均速度是20km/h;起码,快马加鞭可达40km/h;乘坐汽车,速度达100km/h;乘坐高铁,速度达300km/h;乘坐民航客机,速度达到了 800km/h……宇航员由火箭载入太空,速度达到27000km/ h——从民航客机到火箭,速度跨度猛然加大,笔者总感觉中间欠缺了承上启下的一种时速5k到10k级的交通方式,我们可以猜想,是类似协和飞机那样的超音速客机还是亚轨道旅游飞行器?

5.产品成本真的能降低吗?

航天是个小众行业,在国内的圈子就更小了,配套厂商、试验场地,可供选择的很有限,即便尽可能的杜绝了单一供应商,引入竞争机制,产品成本真的能降低很多吗?成本高的原因就在于市场小、需求小、规模上不去,因此寻找更广大的市场空间,打造杀手级应用,才是降低成本的关键。另外,行业寡头的存在,存在已久的利益链条,只有出现掀麻将桌的玩家,才能倒逼全行业重新洗牌,可是“拖家带口”的,真的好转身吗、能转身吗?

四、总结

本文对搜集到的SpaceX Falcon9/H任务手册进行了内容整理,结合发射记录、发射简报的情况,从发射记录解读、飞行时序、射前准备时序、任务分类统计等多个维度,回顾了Falcon9火箭发展历程、多星分离、射前准备流程的演变、一级回收复用等颇具特点的方方面面,有以下主要认识和观点:

我们总关注SpaceX,既是因为其确实出色,也是因为其对外界相对的更公开透明;

图29 近海回收时序2

图30 远海回收时序1

图31 远海回收时序2

表8 一子级复用的基本情况

早期,以CRS任务为代表的政府发射订单对SpaceX的存续及技术进步有强力支撑作用;近年来,星链项目发射需求激增,SpaceX自身创造发射需求的特征非常显著;

作为初始版本的v1.0与中间版本的v1.1,在有限的发射次数后,即停产弃用;

在任务手册中基本能够映证四个项目:一级发动机节流能力的变化、级间段长度变化、采用过冷推进剂、一级重复使用的频率;

多星发射分离(时序)设计有特点;

射前加注程序大致经历了约-4h/-3h/-1h/-0.5h四种状态;

一级回收主要有0km(返场)、300km(近海)、600km(远海)三种模式,具体选择主要与运载能力富余情况有关,并与上升段工作时间呈现一定的匹配关系;海上驳船是个好的选择,大大提升了回收选点的灵活性;

真正意义上的一级回收后快速检测、复用还未实现,目前的一子级使用次数最高达到6次,复用最小间隔时间为50天;

SpaceX不仅造火箭,还造飞船、卫星,开创了火箭、飞船重复使用的新模式;

Falcon9火箭动力系统综合性能、结构轻质化已经达到很高水平,是罕见的可适应主流GTO载荷的两级串联、且不用氢氧动力、“包打天下”的火箭。

表9 一子级复用间隔时间统计

图32 多次启动任务比例

图33 龙飞船执行补给任务

图34 Falcon9火箭与第二代铱星

图35 部分世界运载火箭图例