剑麻3种主要病害研究进展及其展望①

2020-03-21赵艳龙李俊峰姚全胜何衍彪吴婧波李国平

赵艳龙 李俊峰 姚全胜 何衍彪 柳 凤 吴婧波 李国平 杨 洁

(中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 广东湛江 524091)

剑麻又称西沙尔麻,是龙舌兰科植物的统称,由于其独特的纤维属性,经济价值大,用途广,广泛应用于工矿、渔业、国防、森林、纺织、航运、电梯、物流运输、汽车制造和造纸等领域[1-2]。剑麻麻渣可制造生物有机肥,麻渣水提取的皂素可用于制药[1-2]。剑麻还可以酿造龙舌兰酒[3-5],墨西哥的剑麻酒成为该国国酒,闻名于世,剑麻还可以制造生物能源[6-8]。H.11648(简称东1号)是我国20世纪60年代引进的优良品种,70年代初大面积推广,已成为剑麻种植的当家品种。该品种纤维产量高,质量好,为我国的剑麻产业的发展做出过重大贡献。但由于长期种植单一品种,作物品种退化,抗病力严重降低,剑麻园病害愈发严重,剑麻斑马纹病、剑麻茎腐病和剑麻紫色卷叶病的发生已成为制约剑麻生产发展的重要因素。本文对这3种病害的病原和形态特征、症状和发生流行规律、防治方法等方面的研究进行详细介绍,以便使从事剑麻病害研究和防治工作的同行清晰了解目前剑麻病害的研究概况,为剑麻病害今后的研究方向及防治技术提供参考,保证剑麻事业的健康发展。

1 剑麻斑马纹病

我国1970年发现此病,1973年暴发流行,以后逐渐发展到各植麻区,致使剑麻产量和质量严重下降,造成巨大损失,已成为剑麻园最主要的真菌性病害之一[9-13],因为其病原菌在土壤中能存活数年至数十年,是一类重要的土传病害[14]。国外的剑麻,因斑马纹病的发病非常严重而没有有效的防治措施,致使H.11648剑麻无法种植[15-16]。

1.1 病原及形态特征

剑麻斑马纹病是一种真菌性病害,国内外报道的病原菌有3种,分别是烟草疫霉(Phytophthora nicotianaeBreda de Hann)、棕榈疫霉(Phytophthora plamivoraButler)和槟榔疫霉(Phytophthora arecae),其中大多数为烟草疫霉[16-18],而 Roy 等[19]发现,印度剑麻园的斑马纹病病原菌为烟草疫霉的变种(Phytophthora nicotianaeBreda var.parasitica)。烟草疫霉菌的寄主范围很广,在我国已记载的寄主有龙舌兰麻、凤梨、番茄、辣椒、番木瓜、柑桔、黄瓜、烟草、鳄梨、胡椒等60多种植物[20]。

菌落均匀或棉絮状或绒毛状,无色、无隔,十分松散,没有生长圈和条纹,在CA(胡萝卜)培养基中气生菌丝中等茂盛至十分茂盛,边缘明显,但在PDA(马铃薯)培养基中气生菌丝稀少,在菌落中间稍多一点;菌丝经常突起肿大,这是该菌的形态特点之一。菌落边缘不整齐,呈小点丛状。将菌块置于皮氏液中可形成大量孢子囊,孢子囊球形、宽卵形、犁形,顶生、侧生或间生,大小变化甚大;具明显乳突1~2个,不易脱落。孢子囊成熟时,游动孢子从孔口逸出,肾形,有二根鞭毛,可游动,游动一段时间后,变成休止孢,休止孢子近圆形。厚垣孢子球形,顶生或间生。藏卵器球形,臂薄、无色。雄器近球形,圆筒形,穿雄生,卵孢子球形,无色或金黄色[1,16-17]。烟草疫霉菌形态特征见图1、2。

1.2 症状和发生规律

1.2.1 症状

斑马纹病病原为烟草疫霉菌,可侵染剑麻全株,多数是先感染叶片,然后向剑麻茎和轴扩展,分别引起叶斑、茎腐和轴腐3种症状,条件适合时甚至可致使剑麻整株死亡[1,13,16](图3)。

图1 烟草疫霉菌菌落形态

图2 菌丝、孢子囊和游动孢子

图3 剑麻斑马纹病症状

(1)叶斑症状

病原菌侵染剑麻叶片时,最初在侵染部位出现微小褪绿斑点,呈水渍状,高湿环境下,病斑迅速向外扩展,逐渐形成深紫色和灰绿色相间同心环,以后病斑中心变黑,分泌出黑色粘液,后期病斑组织坏死皱缩,呈现深褐和淡黄相间的斑马纹。天气潮湿情况下,叶片病斑有白色霉状物,即病菌的菌丝体[1,13,15,21]。

(2)茎腐症状

叶斑继续向茎部扩展造成的症状。叶片因失水而褪色发黄、纵卷,逐渐萎蔫下垂。发病严重时叶片全部下垂,只剩下一根孤立的叶轴。纵剖茎部,发病部位病斑褐色,病健交界处有一条粉红色的分界线,以后病组织逐渐变黑,腐烂有恶臭味,病株易倒[1,13,15,21]。

(3)轴腐症状

病情继续向叶轴扩展所表现的症状。叶片初为褐色、卷起,病情严重时,用手轻拉,叶轴易从茎基部抽起或折断,未展开的嫩叶腐烂,有恶臭味,上有不规则的轮纹病斑,有时呈灰白色和黄白相间的螺旋形轮纹[1,13,15,21]。

1.2.2 发生流行规律

斑马纹病的发生流行与季节变化密切相关,在一年中的发病大致可分为点片发病、扩大流行、流行势下降3个阶段,新发病区7月份前只在少数病区麻株上发现,8月份以后病株、病叶增多,9~10月份病情急剧上升,达到流行高峰,10月份后病势下降,老病区4月中旬开始发病,6~7月进入流行期,直到10月份[1,22]。

带菌土壤是斑马纹病主要的侵染来源,烟草疫霉菌的交替寄主和带病种苗也是该病的初侵染源,另外,麻田病株和未经处理的病田麻渣都可能成为斑马纹病的侵染来源。剑麻斑马纹病经风、雨、肥料、泥土、人畜、车辆、农具等进行传播,主要是通过叶片伤口侵入,也可通过叶片气孔入侵[1,23]

病害发生流行与气象因素、立地环境、麻龄、品种、栽培管理措施及田间菌量等因素都有一定关系。降雨是病害侵染的最主要条件,由于降雨提供了高湿条件,有利于病菌的繁殖、侵染和传播;麻田地势低洼、积水、排水不良、冲刷、土质粘重、地下水位高、居民点和牛栏附近等人畜活动多的麻田,均易引起斑马纹病;剑麻不同种质或品种、不同的麻龄,抗病性有很大差异;栽培管理过程中若造成麻株叶片伤口(如雨季定植、割叶、机械作业等),偏施氮肥、麻渣未处理回田,杂草荒芜,易引起斑马纹病[1,21,24-25]。

目前,还未见斑马纹病发生规律与不同地区的相关性报道,各参考文献对发生规律的描述基本一致。

1.3 防治方法

剑麻斑马纹病的防治贯彻“预防为主,综合防治”的方针,采取以农业栽培措施为主,化学药剂防治和抗病育种相结合的综合防治措施。

1.3.1 农业防治技术

目前,农业栽培技术措施是防治剑麻斑马纹病的主要方法,效果最佳。由于雨水是该病传播蔓延的主要方式,因此做好“防水”工作是防治斑马纹病的关键措施。要搞好麻田基本建设,开设排水沟、防冲刷沟和隔离沟,减少流行传播;地势低洼、平坦或地下水位高的麻田,要起畦种植;雨季和雨天尽量减少田间作业;幼嫩麻田的割叶要在旱季进行;尽量减少对麻株的损伤;麻头低洼的要培土;对易发病的麻田定期进行检查;割叶应在晴天进行,连续雨天或台风雨后对全部麻田作全面检查,发现病株要挖除茎腐、轴腐病株烧毁或深埋;不能偏施氮肥,要多施钾肥和石灰以提高麻株抗病力;麻渣要堆沤腐熟后才使用;病穴补植抗病品种[1,13,22,26-28]。

1.3.2 化学防治

割叶刀口和植株下部叶片,可喷施10%乙磷铝或0.5%敌克松或1%波尔多液进行保护;病穴土壤用1%硫酸铜、1%乙磷铝或0.5%敌克松喷药消毒防治[1]。

有关学者用含毒介质法对28种药剂进行筛选,并在大田进行喷药接种测验,结果表明代森锰、代森锰锌和NC918不仅防效高,而且叶面复盖良好,旱季能在叶上存留30 d[21]。

新种剑麻苗要用托布津处理伤口,或用1%的疫霜灵消毒切口,对发病初期及无病株的底层叶片可用 2%疫霜灵喷药防治[23,29]。

刘巧莲等[30]对13种药剂的室内毒力进行测定,认为我国防治剑麻斑马纹病的最佳药剂为敌克松,甲基托布津、精甲霜·锰锌、霜脲锰锌、烯酰吗啉、锰锌·氟吗啉和克菌特等6种杀菌剂次之。郑金龙等[31]对6种防治剑麻斑马纹病的杀菌剂进行田间药效试验,建议生产上可使用55%敌克松WP 200倍液和70%甲基托布津WP500倍液来防治剑麻斑马纹病。

1.3.3 抗病育种

国外的科学家半个世纪前就尽力培育抗病高产的优良品种,但效果都不甚理想。坦桑尼亚育种者培育出高产的H.11648品种,但该品种易感斑马纹病,H.67041和莱氏龙舌兰麻抗病但不丰产[21,32]。我国育成的品种(种质)有10多个,其中粤西1号、广西76416、热麻1号等品种抗性较好,但由于其产量和纤维等其它综合性状比当家品种东1号差而无法大面积推广[24,33-35]。尽管这样,我国剑麻育种工作者还是利用转基因技术,获得一些抗斑马纹病的剑麻转基因植株材料。

2 剑麻茎腐病

剑麻茎腐病是20世纪30年代首先在坦桑尼亚东部的一个省发现的,然后扩展到坦噶地区和坦噶尼喀[36],我国最先于1987年在广东省的火炬、金星和东方红等农场的麻田发现茎腐病,死亡20多万株,经济损失高达200多万元[1,13]

2.1 病原及形态特征

大多学者的研究结果表明:该病的病原为半知菌类曲霉属的黑曲霉(Aspergillus nigervan Teigh)。在PDA培养基上生长迅速,菌丝发达、密集。菌落近圆形,扁平状。菌丝初期白色,后变为黄色,圆筒形,有隔。菌丝体中伸出特化的厚壁足细胞,足细胞膨大不明显。分生孢子梗从足细胞或从老熟菌丝局部膨大处长出。顶端膨大为球形至近球形的顶囊;着生单层或双层小梗;小梗上产生分生孢子,分生孢子近圆形,初期表面光滑,后变粗糙或密生细刺[1,36-38]。

然而,Elizabeth等[39]的室内接种结果表明:威氏曲霉(Aspergillus welwitschiae,一种腐生真菌)是引起茎腐病的病原菌。

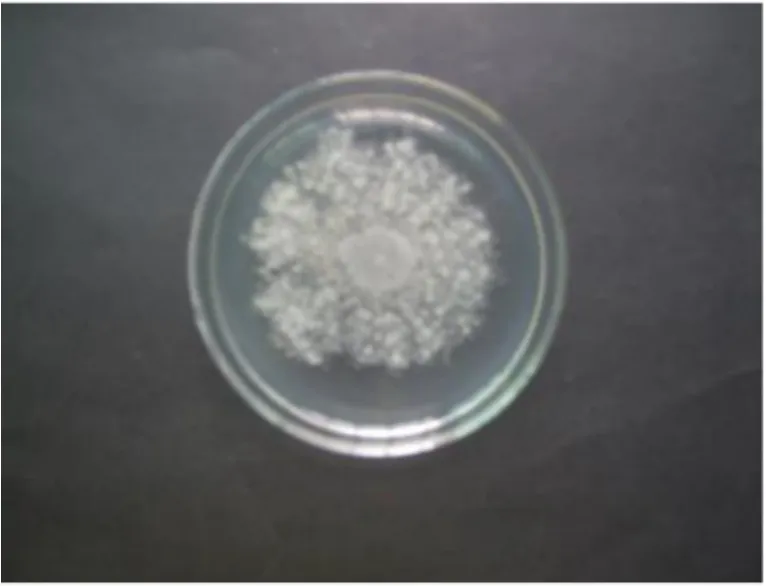

黑曲霉菌的形态特征见图4、5。

2.2 症状及发生规律

2.2.1 症状

(1)大田症状

病菌一般从割叶伤口侵入。发病初期有发酵酒味,后期组织腐烂,在病组织表面产生大量白色的菌丝体和黑色霉点状的子实体,子实体在显微镜观察含有大量分生孢子。茎部感染后,病健交界处有明显的红褐色或淡红色分界线。急性型病斑初期叶片呈水渍状褪绿,随后变成黄褐色。病组织腐烂,并有大量浑浊液溢出。病原菌通过叶基伤口侵入到茎部,并纵向扩展,致茎部组织腐烂,造成叶片失水,整株凋萎,最后死亡。慢性型病斑在被侵入伤口处呈黑褐色或红褐色水渍状,病菌扩展较慢,不易造成整株死亡[1,37,40]。Maud M等[36]则把茎腐病分为湿腐和干腐2种症状,该2种症状非常相似,最主要的区别在于湿腐是在切叶的基部开始感染,干腐则是在土壤以下的茎部组织开始感染的,且湿腐组织一般表现潮湿柔软而干腐组织一般都呈现干硬症状。剑麻茎腐病发病症状见图6。

图4 黑曲霉菌落形态

图5 分生孢子梗和分生孢子

(2)室内接种症状

通常在接种后8~10 d后观察到发病症状。叶片基部表现出萎黄、萎蔫等外部症状,部分叶片开始出现湿腐病症状。12~15 d后,麻株茎部坏死,但植株未死亡。15 d后,叶片易脱落。茎基部呈潮湿、黄色腐烂,麻茎部完全坏死,受感染的组织产生黑色的分生孢子。30 d后,大部分麻茎死亡,叶柄坏死,叶基部呈淡黄或红色症状[39]。

2.2.2 发生规律

剑麻茎腐病的发生和流行过程,一般可分为越冬、始发、流行和病情下降4个阶段。越冬期温度较低,不适宜黑曲霉生长,一般为12至翌年2月份;始发期温度逐渐上升,发病率仍较低,一般是指3~4月份;流行期随着温度的升高,发病率和死亡率开始急速上升,一般是指5~9月份;下降期发病率和死亡率逐渐下降,一般是指10~11月份[1]。

剑麻茎腐病的发生与流行是与剑麻品种的抗病性、麻株的营养水平、割叶时的气候条件以及栽培管理水平都有密切的关系。大量调查研究表明,麻株营养失去平衡,特别是钙含量过低,其抗黑曲霉菌的能力下降较快,则易造成茎腐病的流行;长期偏施氮钾肥,利于茎腐病的发生;夏秋季节气温高、雨水多、湿度大,对病害的发生流行极为有利,其中温度是引起发病的主要条件,但能否发生流行,首先取决于植株的抗性,然后才是气象条件和病原菌的因素;麻田荒芜,少施钙肥,偏施氮钾肥,割叶质量低,以及强割等都有利于茎腐病的发生[1,40]。

目前,还未见茎腐病发生规律与不同地区的相关性报道,各参考文献对发生规律的描述基本一致。

2.3 防治方法

对剑麻茎腐病的防治,同样要贯彻“预防为主,综合防治”的原则,采取以农业防治为主,化学防治、生物防治等方法为辅的防治方法。

2.3.1 农业防治

(1)增施钙肥,提高植株抗病能力

剑麻是喜钙作物,对钙肥需求量较大,多种试验表明,增施钙肥,可有效地防治剑麻茎腐病。石灰的施用,最好是在麻园大行间撒施、中耕或开沟撒施[1]。

(2)采用避病措施,调整割叶时间

调整割叶时间,由于高温高湿有利于病害的发生与流行,因此,要尽量避免在高温多雨季节割叶,通过调整割叶时间,减少茎腐病的发生流行造成损失,从而达到避病的目的[1,36]。

(3)其它农业措施

宜采用株芽苗繁殖麻苗,走茎苗不能作种苗,种植麻苗不能从病区选苗,要选用健康无病壮苗种植;应选择无病地块种植剑麻,麻田淘汰后不要连作剑麻;为增强植株抗病性,种植前,在地上撒施石灰消毒并增加植株Ca含量;种植畦面整成龟背状利于排水;麻苗种植前用托布津或多菌灵1 000倍液浸泡,以抑制病菌的侵染;确立严格的割叶制度,病区的割叶强度要适当降低;病区田除及时增施石灰以外,还要增施有机肥,保持麻株的营养平衡;要用熟练工割麻,保证割叶质量,避免造成过大的伤口面积和不必要的伤口;要加强麻田管理,控制杂草,以降低麻田的相对湿度[1,41]。

2.3.2 化学防治

李道和等[1]的研究表明,防治剑麻茎腐病有效的农药是40%灭病威胶悬剂、25%多菌灵可湿性粉剂和25%复方多菌灵胶悬剂。

郑金龙等[42]对6种防治剑麻茎腐病的杀菌剂进行田间药效筛选试验,结果表明:防治效果最好的是50%咪酰胺锰盐可湿性粉剂和10%苯醚甲环唑水分散粒剂,其次是40%硫·多菌灵悬浮剂和7.5%氟环唑乳油,而40%五硝基多菌灵可湿性粉剂和3%甲基多抗霉素可湿性粉剂防效最差。并建议生产上交替使用50%咪酰胺锰盐可湿性粉剂、10%苯醚甲环唑水分散粒剂和40%硫·多菌灵悬浮剂防治剑麻茎腐病。

2.3.3 生物防治

植物病害生物防治是指利用有益微生物或微生物代谢产物对植物病害进行有效防治的技术与方法。它具有无毒、无害、无污染、不产生抗药性等优点,不仅符合人们对绿色食品的需求,而且为农业的可持续发展提供重要保障,因此,生物防治逐渐成为病害防治研究的热点。

国内外学者对由黑曲霉引起的植物病害及其防治进行了大量研究。黄雪兰等[43]研究了哈茨木霉、深绿木霉和寡雄腐霉对黑曲霉菌落生长及分生孢子萌发的抑制效果,结果表明:这几种生防菌对黑曲霉抑菌效果显著,可用于田间防治剑麻茎腐病。Magalhaes等[44]从沙丘落叶层中分离到16株伯克氏菌(Burkholderiasp.),并研究它们对黑曲霉菌菌丝的抑制率,在温室中对剑麻茎腐病的防治效果最高可达95%,田间防治效果最高达76%。Barbosa等[45]的研究发现:类芽孢杆菌、短杆菌和芽孢杆菌能显著抑制菌丝生长,可降低茎腐病田间发生率。侯美珍等[46]研究了荔枝果皮和果核提取物对A.niger的抑菌率达到90%以上。秦士维等[47]从蓝莓果实中分离到的葡萄有孢汉逊酵母对黑曲霉菌丝生长的抑制率达76.45%。

3 剑麻紫色卷叶病

剑麻紫色卷叶病的发生与流行在地理位置上遵循由南向北的规律,2001年11月在海南昌江青坎农场首先发现,不到半年时间便迅速蔓延全场及周边农村,2002~2006年剑麻紫色卷叶病在海南大面积流行,造成海南迪发剑麻公司昌江青坎基地等处666.67 hm2剑麻平均减产30%以上,损失惨重。2003年1~2月份在广东省徐海片植麻农场及周边农村剑麻发生零星病株,至2010年发展到3000 多hm2[13,48],后来,又进一步蔓延至广西浦北县张黄镇东方农场麻区[49]。

3.1 病原和形态特征

该病由新菠萝灰粉蚧引起。该粉蚧形态特征:若虫体呈淡黄色至淡红色,触角及足发达,行动活泼。1龄体长约0.5~0.8 mm,1龄若虫后期虫体背部有少量均匀的蜡质分布;2龄若虫体黄褐色变淡灰色加深,长约1.2 mm,体表逐渐被均匀的蜡质物覆盖,后期虫体基本呈灰色;3龄体长约2.0 mm,虫体完全被自身分泌物所覆盖;成虫体呈淡红色,体长2~3 mm;虫体卵形且扁平,披白色蜡粉,其触角退化,行走缓慢[48,50]。

新菠萝灰粉蚧形态特征见图7。

3.2 症状及发生规律

3.2.1 症状

初期叶尖部和叶边缘变紫色,叶尖卷曲,逐渐向下扩展,并出现大量的褪绿黄斑,黄豆大小,病健交界不明显,病斑不断扩展,叶缘紫红色越来越明显,后期干枯变黑,麻株根系最后枯死。该病常伴随心腐,症状表现为:病组织初期灰黑色,叶肉叶汁被消耗,仅余表皮和纤维;后期变白色,叶片上半节脱落[13]。

紫色卷叶病发病症状见图8。

图8 剑麻紫色卷叶病症状

3.2.2 发生规律

新菠萝灰粉蚧首先是在剑麻内生叶的叶基危害,然后蔓延至叶片中部、上部及轴心嫩叶和整个麻株。通过大量吸食叶片汁液,消耗植株营养,同时分泌蜜露,产生煤烟病,严重时,分泌某种毒素致根系坏死,产生剑麻紫色卷叶病[48-49,51]。

远距离传播是通过带粉蚧虫的种苗进行传播,近距离传播是通过风、雨、蚂蚁等进行传播[48,51]。

发生流行条件:干旱季节有利于粉蚧的发生,从而造成紫色卷叶病的的大发生与流行,而多雨季节,尤其是大雨或台风雨容易冲刷附在麻株上的粉蚧虫,使虫口显著减少,减轻该病的发生;营养丰富的剑麻叶汁能够吸引大量粉蚧吸食危害,有利于该病发生。另外,经过大量调查研究,发现Cu、Mo、S等微量元素与紫色卷叶病呈明显至极显著的关系[48-49,51]。

剑麻紫色卷叶病主要发生在海南和广东二省的植麻园,发生流行规律在这二省的表现没有差异。

3.3 防治方法

3.3.1 抗性苗

2010~2014年,广东省湛江农垦东方红农场黄标等从海南昌江选择感染紫色卷叶病的重病区采集植株已恢复生长多年的麻园无病走茎苗,并通过母株钻心繁育446万株,大田种植面积1 000 hm2,苗圃及大田种植均未发生紫色卷叶病,防治效果极佳。但这种抗性苗非遗传变异剑麻,不能获得稳定的抗病性,只有通过母株钻心繁育得到的腋芽苗才具有高抗性,即使对该抗性苗进行组培,也只有部分的抗病性,正因为这种抗性的非遗传性限制了抗性麻苗的快速繁育[52]。

3.3.2 粉蚧防治

粉蚧是紫色卷叶病的主要传播媒介,防治好粉蚧是防治该病的关键,此外,增施Cu微量元素可以提高植株抗性[25]。张伟雄等[48]采取化学防治、生物防治和栽培措施防治相结合的防治手段,收到良好的效果。

(1)化学防治

首先对粉蚧危害程度分级为轻度、中度和严重3个等级,根据不同的危害程度,采取不同的药剂喷杀方式,可选择48%毒死蜱乳油,或40%速扑杀乳油,或3%啶虫脒乳油,或40%乐果乳油,喷药时叶片正反面都要喷湿喷透。对为害程度轻的麻园也可撒施呋喃丹或特丁磷颗粒剂[48]。

黄标等[51]建议:剑麻小苗用40%氧化乐果浸泡,大田麻可用40%氧化乐果,或45%氯氰菊酯,或40%新介达,或35%蚧杀特,或18%虫蚧灵,或25%红箭等药剂交替使用。也可用特丁磷撒施。

(2)生物防治

华南农业大学资源与环境学院通过饲养天敌瓢虫和草蛉并释放到剑麻园控制新菠萝灰粉蚧,中国热带农业科学院环境资源与植物保护研究所使用绿僵菌制剂防治粉蚧,目前都处于试验阶段,大田施用未取得理想效果[48]。

(3)栽培措施

用剑麻石灰撒施机将石灰撒施到剑麻茎上,既可作Ca肥调节土壤酸性,也对防治粉蚧起一定作用。针对发病严重的老麻区,实施轮作和调整作物布局,改善生态环境,达到控制粉蚧的发生的目的。平衡施肥和增施有机生物肥,增强麻株的抗虫能力[48]。

4 存在问题

剑麻是我国热区的一种特色经济作物[53],20世纪50年代引进我国生产,曾为我国热区经济特别是为广东、广西、海南、云南、福建等农垦农场经济的发展做出过巨大贡献[54],广东省东方红农场甚至被誉为“剑麻之乡”。然而,随着市场经济的发展,剑麻产业呈逐渐萎缩之势,曾经的“剑麻之乡”,剑麻种植面积大幅度减少,剑麻不再是朝阳产业,究其原因,与产品市场低迷、劳动力成本高、机械化耕作程度低等有关,病虫害的为害特别是近年来新菠萝灰粉蚧和剑麻紫色卷叶病的为害,也是限制剑麻产业发展的重要因素[2,53]。目前剑麻病虫害的研究存在以下几方面问题。

4.1 研究力量单薄

由于全国剑麻种植规模小,多年来,国家和地方对剑麻研究不够重视,因此从事剑麻研究的人员少,专门从事剑麻病虫害研究的几乎没有,2008年,国家成立麻类产业技术体系,设置剑麻育种岗位和剑麻栽培岗位,以及2个剑麻试验站[55],并在病虫害监测经费的支持下,我国的剑麻病虫害研究逐步得到发展,但也只是从事零星和粗浅的研究,没有专门的剑麻病虫害研究的高水平团队,以至于发生新的病虫害不能及时应对,造成巨大损失,如剑麻紫色卷叶病发生10多年以来,由于未能找出该病发生的真正原因,不能很好地防治该病的发生与蔓延,严重损害麻农积极性,剑麻种植面积锐减。

4.2 防治方法各有优劣

剑麻斑马纹病和剑麻茎腐病,目前的防治措施都是以农业防治为主,即通过控制麻园湿度、减少创伤、平衡施肥等措施以提高植株抗病性或阻止病原菌侵染,这种方式对防治该二种病害效果比较明显,但这种方法需要通过精细的管理措施才能达到理想的防治效果,工作比较烦锁,而且有些防治措施可操作性差(如调整割叶时间)。化学防治作为一种辅助防治手段,防治效果没有农业防治措施明显,但化学防治操作比较简单,防治技术容易掌握,麻农易于接受,目前对化学防治的研究还比较少。生物防治具有无毒、无害、无污染、不产生抗药性等优点,但其防效慢等问题比较突出。目前虽然针对黑曲霉菌和新菠萝灰粉蚧进行了研究,然而未见有应用于剑麻这三种病害防治的报道。剑麻紫色卷叶病发生与新菠萝灰粉蚧密切相关,因此以防治该粉蚧为主要防治手段,但因为还没完全弄清楚该病发生机理,防治效果比较差。剑麻抗性苗的繁殖和在生产上的应用收到了理想的防治效果[52]。

4.3 抗病育种进展缓慢

H.11648自20世纪60年代引种试种以来,一直以来,饱受病虫害滋扰,主要原因是长期种植单一品种[2,25]。由于剑麻生长周期长(从种植到开花10年以上),种质资源少,剑麻遗传背景模糊等,加上投入育种研究的力量小,造成育种效率低下,至今未能育成既抗病又高产优质的剑麻新品种[2,18]。

5 建议

5.1 加强剑麻病虫害研究经费和人员投入

应充分重视剑麻病虫害给剑麻产业发展造成的损失,国家、企业和科研院所三方组建剑麻病虫害研究团队,给予充足的经费支持,对剑麻病虫害进行更全面和深入的研究,并利用国家病虫害监测防控项目,对剑麻病虫害长期监控,尽量减少病虫害对生产的影响。

5.2 加大抗病育种工作力度

目前,剑麻生产上的主栽品种使用的依然是20世纪60年代引进的H.11648,因长期种植,品性退化明显,对各种病虫害的抵抗能力显者降低[2,51,54],迫切需要新的综合性状与当家品种一致而抗病性较强的剑麻品种,因此,应加大人力、物力和财力的支持,各方联合攻关,尽快培育新的抗病品种,以应用于生产。当前,转基因工程技术已经成熟,Silvia Flores-Bentez 等[56]以普通剑麻幼叶作为外植体,通过农杆菌和基因枪,成功地将GUS基因导入普通剑麻,并得到转基因植株。借鉴前人的研究成果,通过转基因工程、诱变育种、细胞融合育种、分子育种等新技术手段,培育剑麻抗病新品种完全有可能。对于剑麻紫色卷叶病,目前生产上正在应用推广的抗性苗虽然不具有遗传性,但其防病效果相当不错,建议研究其抗病机理,为紫色卷叶病的抗病育种提供参考。

5.3 加强病害防治措施的研究

农业防治技术措施在防治剑麻病害中起到很好的防治效果,目前生产上应用比较多,但因为该工作麻烦不易操作,部分麻农要完全按照该防治措施执行比较困难,因此防治效果经常不尽如人意。化学防治手段具有防效快速的优点,而且剑麻是纤维作物,在剑麻上使用化学农药不会造成人体食用中毒的问题,可以多选择性地使用低毒化学防治,建议加强化学防治药物的研制,为化学防治提供更多轮换使用的药物,提高化学防治的效果,同时建议研发适合麻田作业的喷药机械以减轻劳动强度,提高工作效率。生物防治具有无毒、无害、无污染、不产生抗药性等优点,建议加强生物农药的研发。

5.4 重点加强对剑麻紫色卷叶病的研究

剑麻紫色卷叶病自2001年在海南发生以来,逐步发展到广东剑麻园,并呈现严重的趋势,广西剑麻也发现有零星危害,但仍然未弄清楚该病

发生原因,给该病的防治造成巨大困难[13,48-49]。因此,应组织相关专家,成立专项,重点对该病的发生机理进行研究攻关,为今后有效防治该病奠定良好基础。

6 展望

剑麻病害特别是剑麻紫色卷叶病对剑麻生产造成了巨大的损失,病害的不断滋生侵扰对现有的防治方法和措施构成极大挑战,需要充分重视剑麻病害,要更加广泛深入地进行研究,包括研究它的病原、发生流行规律,研发出安全、高效和实用的防治方法和手段。当前,国家对剑麻这种特色经济作物越来越重视,国家麻类产业技术体系和广东省现代农业产业技术体系对剑麻育种和剑麻栽培技术研究给予稳定的经费支持,农业部热作病虫害疫情监测和防治项目对剑麻病虫害的监测和防治对病虫害的预防发挥巨大作用。对剑麻三种主要病害,不断研究新的防治技术和措施:加强化学防治、生物防治药物和技术的研发推广应用,加强抗病育种力度,通过杂交育种和现代育种手段相结合,包括分子生物学、转录组学、植物基因组学和植物基因工程等先进技术手段在剑麻抗病育种中的研究与应用;建立完善剑麻病害预警网和监测体系,加强病害监控,及时采取防治措施。相信在不久的将来,将会研发出一大批高效实用的病害防治方法和技术,培育出抗性高、综合性状好的剑麻新品种以替代现有的当家品种,包括剑麻紫色卷叶病等在内的各种新病害能够得到及时发现、研究和有效的防治,剑麻斑纹病、剑麻茎腐病和剑麻紫色卷叶病这三种主要病害得到有效及时的防治,促进剑麻生产的健康发展。