黄土丘陵沟壑区典型农作物产流产沙效应研究

2020-03-19孙从建侯慧新郑振婧

孙从建, 侯慧新, 陈 伟, 杨 伟, 郑振婧

(1.山西师范大学 地理科学学院, 山西 临汾 041000; 2.中国科学院 新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室, 乌鲁木齐 830011)

水土资源作为人类生存发展中最重要的自然资源,其安全已成为当今最受关注的环境问题之一。近年来,随着人类社会的快速发展,不合理的人类活动导致一些区域水土流失加剧,进一步威胁水土资源安全[1]。水土流失不仅阻碍人类发展、加剧江河湖库淤积和洪涝灾害,也是面源污染发生的重要形式和运输载体,是生态环境进一步恶化的主要助推力[2]。水土流失的产生与自然环境及不合理的人类活动有紧密的关系,其中水土流失的自然驱动因素如降雨强度、坡度坡长、植被覆盖等与区域水土流失间的关系已经引起了相关研究者的广泛关注[3-4]。例如基于模拟降雨试验,研究者发现区域水土流失产生频率与降雨强度呈正相关关系[5-6];张珊珊等[7]通过遥感影像定量分析了不同坡度等级下石漠化与水土流失之间的相关性;丛鑫等[6]基于济南市人工径流小区试验数据,证明水土流失量与当地坡度呈正相关关系;戴金梅等[8]研究发现植被覆盖度的增加能有效降低土壤侵蚀量。而现有的研究中对于土地利用方式、种植模式变化等人为因素与区域水土流失影响机制的研究开展较少,尤其是在我国水土流失较为典型的黄土高原地区相关研究较为匮乏。

黄土高原是我国重要的农业区[9],其疏松易蚀的土壤特征[10]、夏季集中的降水类型以及土地过度耕种和植被退化等原因导致区域水土流失面积居全国首位[11]。近年来,水土流失的加剧使得黄土高原大量可耕作土壤水分及养分流失[12],生产力下降,人地矛盾日益尖锐,水土流失问题已经成为制约黄土高原经济社会发展的最严峻的生态问题。丘陵沟壑区作为黄土高原重要的农业活动区,肩负着区域粮食生产的重任,而近年来在盲目的经济价值的追求下,土地过度开垦、种植模式落后、作物品种单一导致区域水土流失加剧、生态环境不断恶化。严峻的区域水土流失引起了相关研究者的关注,并对不同植被覆被下的黄土高原产流产沙特性开展了相应的研究。然而以往的研究多采用人工冲刷模拟试验[13-14]对不同植被类型的水土保持效应进行研究,也有研究者探索了自然降雨下农作物的水土保持效应,但大都集中于单一作物[15-17]或单一作物不同坡度[18-19]及不同耕作模式下[20-22]的水土保持效应分析,其研究结果为当地坡耕地水土保持工作提供了一定的科学指导,但对于不同降雨类型下多种农作物的产流产沙特征及水土保持效应的认知依旧较少。

本研究选取水利部乡宁县冯家沟水土保持监测站作为观测点,基于2014—2016年的实测降雨数据及人工径流场5种不同农作物措施的产流产沙量数据,分析不同农作物在不同雨型下的产流产沙特性,探索黄土丘陵沟壑区不同农作物的水土保持效应,以期为研究区坡耕地水土保持工作提供重要的参考信息。

1 研究区概况

乡宁县冯家沟水土保持监测站(110°48′—110°47′E,36°58′12″—35°58′N)位于乡宁县冯家沟村上游,为黄土残垣沟壑区,属黄河一级支流鄂河一级支沟。监测点涉及流域总面积0.86 km2。该区域属典型的黄土残垣沟壑区地貌,地势西北高东南低,冲沟发育。气候属于暖温带半干旱大陆性季风气候,年平均气温9.9℃,极端最高气温36℃,最低气温-18℃;流域内最大年降水量732.7 mm,最小年降水量312 mm,多年平均降水量514 mm,年内分布极不均匀。研究区土壤以黄绵土为主,抗冲蚀性差;研究区内植被以芦草、苍耳、狗尾、苋菜、蒿草等为主。

2 试验设计与处理

2.1 试验设计

本试验通过自然降雨条件下对人工径流场泥沙、径流量监测的方式进行。径流场包括在15°坡面上建成的9个长20 m,宽5 m,面积为100 m2的标准人工径流小区(图1),并对小区从1—9依次进行编号,其中9号小区为没有植被覆盖的基准径流小区,3-7号小区为农作物覆盖措施小区,农作物种类选用黄土高原普遍种植的作物:红薯、谷子、玉米、大豆和土豆。为保证各径流区内径流互不干扰,各小区之间建50 cm水泥围埂,小区底部设5孔集(分)流桶用于收集坡面产生的径流和泥沙。农作物于每年4月底至5月初开始耕种,耕作方式为人工播种并进行定期除草,施肥措施保持一致,为6.67 kg/hm2。

图1 试验场设计示意图

2.2 监测方法

采用虹吸式自记雨量计记录降雨历时,根据降雨过程线计算降雨量及降雨强度;小区径流观测通过小区分(集)流桶水位,计算次降雨径流量,统计年降雨径流总量;小区土壤侵蚀泥沙量通过测定径流含沙量,计算小区次降雨泥沙流失量,并汇总计算小区年降雨泥沙流失量,得出该小区土壤侵蚀模数。泥沙采样时,将分(集)流桶浑水充分搅匀,并将所采样品统一进行记号、量积、称重,计算出土壤流失量。

2.3 数据处理

本次研究将引发任一径流小区集流桶内产生泥沙和径流的场降水定义为侵蚀性降水[23]。为明确侵蚀性降水特征值与不同作物措施水土保持效应的关系,选用2014—2016年的典型侵蚀性降水的最大30分钟降雨强度I30,降雨量以及降雨历时与5种不同类别的作物措施的径流系数及产沙量,运用SPSS 19.0进行双变量相关分析。通过K-means聚类分析方法对侵蚀性降雨进行分类,采用经典统计方法对5种不同雨型下5种不同农作物的产流产沙量进行对比分析,并使用Origin 8.0作图。

3 结果与分析

3.1 不同农作物措施对次降雨产流产沙量的响应

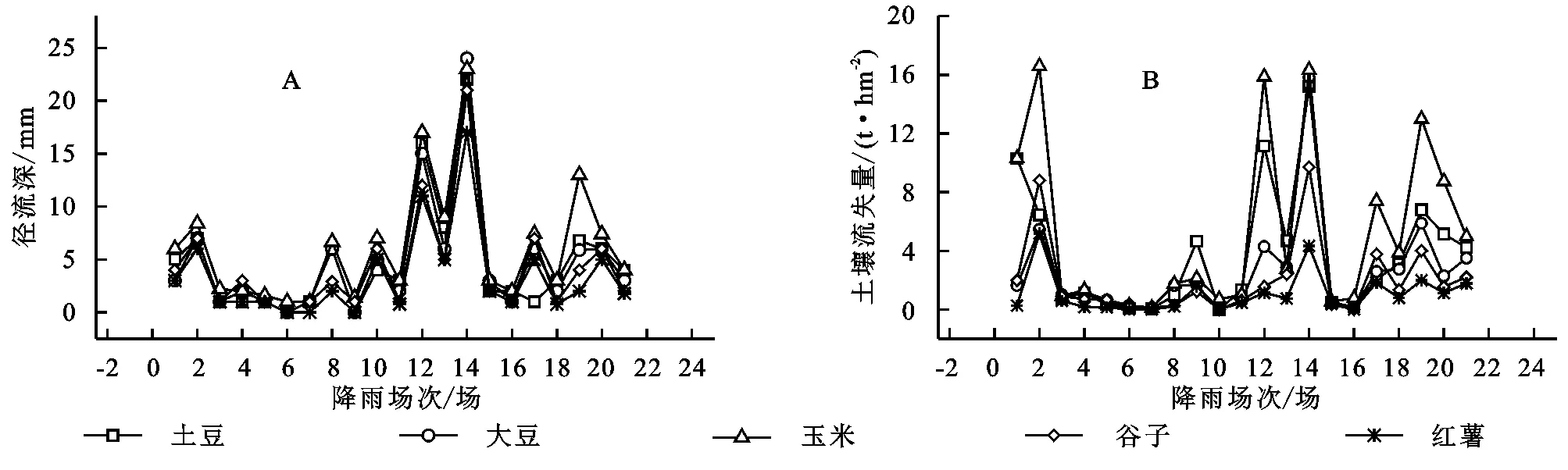

由图2可知,5种不同农作物措施径流量及土壤流失量随降雨场次变化规律较为一致,且大体上玉米措施的产流量及土壤流失量在不同场次降雨中均最大;红薯措施与谷子措施的径流量与土壤流失量在不同场次中均较低;土豆与大豆措施径流量与土壤流失量在不同场次中差别不大。这可能与玉米措施在传统耕作中,为保证产量,株距较大,且植株覆盖度低,相比较其他植物措施减少雨滴动能的能力较弱等因素有关;而土豆与大豆植株较矮,植株枝叶扩散范围大,覆盖度有相似性,因此其产流量及土壤流失量差异较小;红薯植株属于藤蔓植物,覆盖面积较大,所以使雨滴在下落过程中减小动能,防止土壤被溅蚀。通过对比不同农作物措施随降雨场次径流量与土壤流失量变化可知,二者有相似性,即同一场降雨中,5种不同植物措施径流量增加,其土壤流失量亦相应增加,且玉米措施在不同场次降雨中的径流量与土壤流失量均较高,红薯措施与谷子措施较低,而不同农作物措施在不同场次降雨中径流量差异较小,土壤流失量差异较大。

图2 次降雨不同农作物产流产沙量

3.2 降雨特征值与不同作物小区产流产沙量的关系

水土流失最直接的原动力是降水,降水量及降水强度对水土流失量有直接影响。降雨强度越大,雨滴动能和终极速度越大,对土壤表层稳定性破坏越大,土壤冲刷量也越大[24];当雨强不断增大时,相同降雨历时内降雨量增大,土壤透水能力下降,土壤含水率逐渐饱和,降雨变成地表径流的概率也随之上升。通过对2014—2016年21场典型侵蚀性降水的相关特征参数及相对应的产流、产沙量的系统分析发现(表1):不同作物小区的产沙量、产流量均与最大30 min降雨强度(I30)及降雨量有相关关系,即随着降雨强度与降雨量的增大,各作物小区产流量、产沙量均增大;而产沙量、产流量与降雨历时相关性不大。对比不同的作物小区发现,红薯、土豆覆盖下的径流小区产沙量与I30相关系数分别为0.492,0.483,呈显著相关(p<0.05);谷子、大豆、玉米覆盖下的径流小区产沙量与I30呈极显著相关(p<0.01),相关系数分别为:0.844,0.687,0.624。分析表明,各种植措施下的径流小区产沙量均与降雨量有关,其中红薯、谷子、玉米覆盖下的径流小区与降雨量显著相关(p<0.05),相关系数依次为:0.474,0.518,0.483;大豆、土豆覆盖下的径流小区产沙量与降雨量呈极显著相关(p<0.01),相关系数分别为:0.697,0.845。从降雨特征参数与不同作物径流量间的相关分析结果可知:谷子、红薯、大豆与I30的相关系数依次为:0.849,0.612,0.573,在p<0.01条件下相关性极显著;玉米、土豆措施下的径流量与I30在p<0.05条件下显著相关;除谷子外,5种作物措施小区的径流量与降雨量均极显著相关(p<0.01),相关系数依次为:大豆(0.693)、土豆(0.693)、红薯(0.691)、玉米(0.660)。

3.3 不同农作物措施在不同雨型下产流产沙特性研究

3.3.1 侵蚀性降水分类 不同的作物措施由于植株地上部分(植被覆盖度、株高等)、地下部分(根形态、根面积等)的差异[25],加之不同类型降雨的降雨特征差异,往往导致不同农作物措施在不同雨型条件下的产流、产沙特性的差异[26]。将研究区21场侵蚀性降水根据I30、降雨量及降雨历时等因素通过聚类分析可分为Ⅰ雨型、Ⅱ雨型、Ⅲ雨型(表2)。其中Ⅰ雨型降雨量中心值为12.45 mm,降雨历时中心值为650 min,I30中心值为16.45 mm/h,降雨特征值在3种雨型中均居中;Ⅱ雨型降雨量中心值在3种雨型中最大,为27.2 mm,降雨历时较长,中心值为922 min,降雨强度较低,I30中心值为7.27 mm/h;Ⅲ雨型降雨量中心值为12.42 mm,为3种雨型中最小,降雨历时较短,中心值为181.23 min,降雨强度最大,I30中心值为18.38 mm/h。综上,研究区内Ⅰ雨型包括以降雨量及降雨历时中等、降雨强度居中为特征的4场降雨;Ⅱ雨型共发生频次为3场,以历时较长、降雨量较大、降雨强度较小为主要特征;Ⅲ雨型发生14场,该类型降雨历时短、降雨量较小、降雨强度较大。

3.3.2 不同农作物措施对不同类型降雨的产流产沙响应 不同雨型下不同农作物的产流产沙规律不同(图3),分析可知:随着降雨强度增大,各农作物措施平均产流量及土壤流失量均增多;其中,雨强最大的Ⅲ雨型下5种不同农作物措施平均产流量及土壤流失量最大;降雨量大、历时较长、降雨强度低的Ⅱ雨型与降雨量及降雨强度居中的Ⅰ雨型条件下各作物措施下产流量及土壤流失量差别较小。

表1 降雨特征参数与不同作物产流、产沙量的相关系数

注:*和**分别表示相关程度达显著(p<0.05)和极显著(p<0.01)水平。

表2 侵蚀性降水分类结果

图3 不同类型降雨条件下不同农作物措施累积径流泥沙效应

在Ⅰ雨型条件下,玉米覆盖下的径流小区平均产流量最大,为5.171 mm;谷子措施产流量次之,为4.12 mm;土豆措施(2.77 mm)与大豆(2.89 mm)措施产流量差别较小;红薯措施产流量为5种农作物措施中最少,为1.97 mm。Ⅱ雨型条件下,玉米措施小区产流量4.954 mm,为5种不同农作物措施中最大;土豆与大豆措施小区产流量均为4.615 mm;谷子措施小区产流量为3.692 mm;红薯措施产流量最少,为3.642 mm。Ⅲ雨型条件下玉米措施小区产流量最大为17 mm,土豆措施小区次之,为15 mm;红薯措施小区产流量为11 mm;谷子措施小区产流量最少,为9 mm。

5种不同农作物措施小区在不同雨型条件下的土壤流失量变化趋势与产流量变化一致,即随着降雨强度增加,5种措施小区土壤流失量增加。在Ⅰ型降雨条件下,玉米措施小区的土壤流失量最大,达到1.122 t/hm2;其次为土豆、大豆、谷子,土壤流失量分别为1.117,0.97,0.764 t/hm2;红薯措施小区土壤流失量最小,为0.67 t/hm2。Ⅱ雨型条件下,玉米措施小区土壤流失量最大,为4.190 t/hm2;红薯措施小区土壤流失量最小,为1.096 t/hm2;土豆措施小区土壤流失量(3.552 t/hm2)仅次于玉米,大豆、谷子土壤流失量分别为2.571,2.115 t/hm2。Ⅲ雨型条件下,玉米措施小区土壤流失量最大,为12.883 t/hm2;红薯措施小区土壤流失量最小,为1.128 t/hm2。

综上所述,5种不同作物覆盖小区的平均产流量与土壤流失量均与降雨强度呈正相关关系。且在3种不同的降雨类型下,玉米措施小区的产流量及土壤流失量最大。除Ⅱ雨型外,红薯措施小区在不同类型降雨条件下产流量及土壤流失量均最小,说明红薯是更适用于雨强较大的降雨下的坡耕地的水土保持作物。

4 讨 论

本研究基于多年自然降雨条件下分析了侵蚀性降雨特征值即I30、降雨历时、降雨量与不同作物措施的相关性,结果表明:5种作物产流产沙量均与I30及次降雨量有显著或极显著相关关系,这一结果与马星[25],王丰[27],黄志霖[18]等的研究结果一致。几种作物中谷子覆盖下的径流小区土壤流失量及径流深与I30相关系数最大,即受雨强影响较大;土豆措施覆盖下的径流小区土壤流失量及径流深与降雨量呈极显著相关且相关系数最大,即受降雨量影响较大,各径流小区产流产沙量与降雨历时无显著的相关关系。不同的作物由于其植株形态、株高、叶面积、根系发育等具有差异导致其对不同类型侵蚀性降水响应不同[28],其产流产沙特性亦不尽相同。在3种不同的降雨类型条件下红薯措施的产流产沙量最小,这可能与红薯植株属于藤蔓植物,植株较低、叶面积较大、地表覆盖率较高有关,红薯的这些生理特性能有效降低雨滴下降的速度及降水对表层土壤的溅蚀,从而阻止土壤随侵蚀性降水的流失。类似的现象在我国华中地区[29]和湘江流域[30]的相关研究中也得到进一步证实。

5 结 论

(1) 不同场次降雨中,玉米措施产流量及土壤流失量较大,红薯措施与谷子措施最小。土豆措施与大豆措施差别不大。

(2) 不同作物小区产沙量、产流量均与最大30分钟降雨强度I30及降雨量有显著和极显著相关关系,与降雨历时相关性不大。谷子措施下的径流小区产流产沙与I30显著相关且相关系数最大;土豆措施下的径流小区产流产沙量与降雨量显著相关且相关系数最大。

(3) 5种作物在不同雨型下产流产沙特性不同,且在雨强较大的Ⅲ雨型下各作物措施径流深最深,土壤流失量最大;红薯措施在不同雨型下产流量及土壤流失量较少,玉米措施在不同雨型下产流量及土壤流失量较大。

综上,红薯作为一种经济作物,是黄土高原丘陵沟壑区坡耕地水土流失防治的优选作物,而玉米由于植株特性及耕种方式的特点,不适于研究区内坡耕地的推广选种。