抗菌药物专项整治对普外科Ⅰ类切口围手术期抗菌药物使用情况的影响

2020-03-19张红梅傅萍金彩辉夏明

张红梅 傅萍 金彩辉 夏明

近年来,由于抗菌药物应用不规范造成了严重的不良后果,随着时间的推移变得更加严重,特别是出现了超级细菌,给了人们及临床药学上一个警钟。为了延缓耐药菌株的出现,应该加强规范使用抗菌药物,在临床上让患者用着安全、安心,同时降低不良反应的发生率及医疗费用[1]。因此,本院大力支持卫生部要求,自2011年起就开始了抗菌药物专项整治。本院采用抗菌药物专项整治对Ⅰ类切口上手术前中后进行使用,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年4月至2018年1月本院实施的普外科Ⅰ类切口手术患者90例作为本研究对象,将所有患者随机分为2组。对照组45例,其中男28例,女17例;年龄25~71岁,平均年龄(48.4±1.3)岁;病程1~3年,平均病程(1.8±0.8)年;研究组45例,其中男30例,女15例;年龄26~68岁,平均年龄(46.6±1.8)岁;病程1~2年,平均病程(1.5±0.4)年。2组患者的性别比、年龄、药物使用情况等基本资料差异有统计学意义(P<0.05),并且均知情同意本研究,同时通过医院伦理委员会批准。

1.2 纳入标准 (1)所有入选者皆自愿参与本研究;(2)患者均是行普外科Ⅰ类切口手术治疗者;(3)无药物禁忌症者。

1.3 排除标准 (1)具有本研究相关药物过敏反应史者;(2)术后具有严重并发症者;(3)伴有肾、心等脏器疾病者[2,3]。

1.4 方法

1.4.1 对照组:对照组患者应用常规抗菌药物进行治疗,比如注射用头孢西丁钠(深圳致君制药有限公司,国药准字:H20083490),术前1 h静脉注射2 g,术后24 h内,每6小时用药1次,1 g/次;注射用头孢曲松钠(国药集团国瑞 药业有限公司,国药准字:H20033891),1~2次/d,1 g/次,连续使用>1周[4]。

1.4.2 研究组:研究组在对照组的基础上试试专项整治干预,主要包括以下2个方面:①完善管理体系与组织结构[5]。按照《全国抗菌药物临床采用专项整治活动方案》中基本原则,对于统筹管理方面,本院院长属于第一负责人。医院感染科室与药剂科、医务科等构成抗菌药物使用合理的专业小组,将本院的相结合起来,对Ⅰ类切口手术围术期抗菌药物的应用标准于操作过程进行了修改。②强化培训与监督作用。抗菌药物合理使用小组成员在科室中对规范用药实施一对一地培训,用普外科Ⅰ类切口手术作为试验,小组成员定期对手术患者应用抗菌药物的合理性以及效果等评价,同时在在院会议中进行反馈以及在院内网上公布[6]。

1.5 观察指标

1.5.1 根据本院临床药学科室成员所制定的围手术期抗菌药物调查表,对抗菌药物使用状况实行调查与评估,同时依次填写以下调查内容:是否应用抗菌药物、药物类型、用药时机、用法剂量和方法、用药疗程、伤口痊愈状况等,并且调查表根据所填写各项指标实施统计与分析[7]。

1.5.2 比较2组患者药物使用持续时间,以1 d、3 d、7~10 d以及11~15 d为参考标准。

1.5.3 邀请临床药物使用专家对术后患者使用频次与频率进行评价,其主要药物为β-内酰胺类2代头孢以及β-内酰胺类等类型[8]。

1.5.4 比较2组患者的用药时机以及疗程方面,用药时机以术前1~2 h和术后1 h为参考标准;疗程以术后24 h以及术后72 h为主要参考依据。

2 结果

2.1 对比2组患者整治前后的药物使用情况比较 整治前研究组使用率明显低于对照组(P>0.05),整治后研究组合理率显著高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者整治前后药物使用状况比较 n=45,例(%)

2.2 2组患者抗菌药物使用的持续时间比较 研究组持续时间显著短于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者药物使用持续时间情况比较 n=45,例(%)

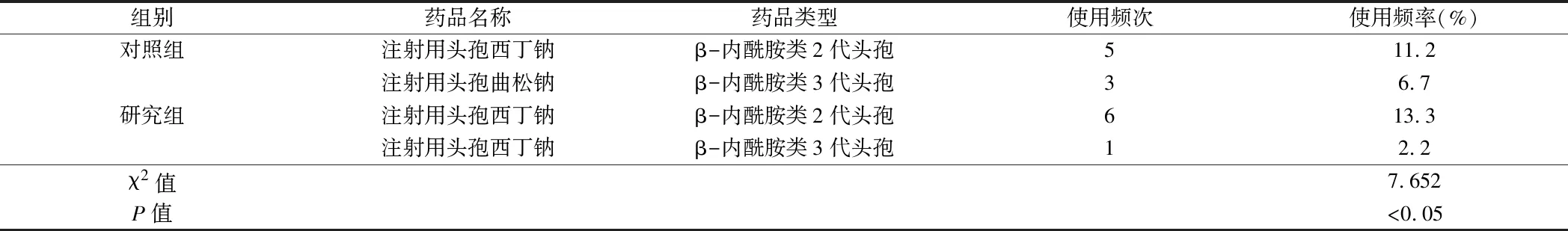

2.3 2组患者各类抗菌药物的使用频数和频率比较 研究组使用频数与频率明显优好于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者的各类抗菌药物的使用频次与频率比较

2.4 2组患者的给药时机和疗程比较 研究组用药时机与疗程明显优于对照组(P<0.05)。见表4。

3 讨论

按照《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》

表4 2组患者的用药时机和疗程方面比较 n=45,例(%)

要求(Ⅰ类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超过30%,原则上不联合预防使用抗菌药物),本院抗菌药物使用率总体已达标,但骨折复位内固定术、颅骨肿物切除术和神经占位切除术预防使用率仍>30%,应重点加强此类手术的管理,加大对其干预力度,降低抗菌药物使用率。

由于国内革兰阴性的大肠埃希菌对氟喹诺酮类药物耐药率较高,此类药物作为外科围手术期的预防用药比例应予严格控制。2013年本院还存在选择氟喹诺酮类左氧氟沙星作为预防用药的情况,随着整治时间的持续和整治力度的加大,氟喹诺酮类药物不再作为预防用药使用,抗菌药物预防使用选择二代头孢的病例在专项整治后有较大幅度提高。从预防使用的第二代头孢菌素组成方面看,价格便宜的头孢呋辛使用率在逐年上升。针对脑外科Ⅰ类切口手术可能的污染菌主要是金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌,预防用药首选第、二代头孢菌素,MRSA感染高发医疗机构的高危患者可用(去甲)万古霉素。调查发现本院神经外科使用头孢曲松较高的原因是:(1)医生认为头孢曲松能透过血脑屏障,不论脑膜是否存在炎症,使用后脑脊液中药浓度均能达到抑制多数革兰氏阴性菌的有效药浓,而且对阳性菌也有很强的抑制作用,且不产生细菌耐药性,不良反应小,所以临床应用广泛。(2)神外科手术时间较长,头孢曲松半衰期长,术中不用再追加剂量。(3)2012年《国家抗微生物治疗指南》中颅脑手术围手术期预防用药推荐包括头孢曲松J,所以神经外科用药品种基本合理。(4)还与本院抗菌药物品种目录中无一代头孢有关,临床上只能选择二代(如头孢呋辛)和三代头孢(如头孢曲松)作为预防用药。

接受清洁手术患者,在皮肤、黏膜切开前30 min至1 h内或麻醉开始时给药,万古霉素等由于输注较长时间,宜在术前1~2 h给药。清洁手术的预防用药时间≤24 h,个别如心脏手术可能延长至48 h。本次调查中,本院I类切口手术在术前0.5~2 h给药的比例由2013年的79.23%上升到2015年的100%,给药时机都能做到规范化。抗菌药物使用时间≤24 h的比例由2013年的2.90%上升到后期的81.82%,不再出现使用时间>72 h的现象,整治效果显著。但是还存在部分手术用药疗程过长现象。尤其是骨外科和神经外科用药疗程过长现象比较严重,部分手术用药疗程仍为3 d。研究表明,延长用药时间并不能进一步降低细菌感染发生的风险,反而容易造成细菌耐药。应加强与医生的沟通,避免过度依赖抗菌药物的心理;同时通过本文改进措施和方法强化执行。

本院I类切口预防使用抗菌药物品种选择、剂量和给药途经、给药时机和用药疗程合理性都有大幅提升,但是还存在一些不合理现象:(1)骨科部分手术预防使用剂量过大。(2)眼科手术预防用药品种选择和给药途径不合理。眼科Ⅰ类切口手术(如白内障、青光眼或角膜移植、泪囊手术等)可能的污染菌为金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌,预防用药应局部应用妥布霉素或左氧氟沙星等。

针对本院Ⅰ类切口围手术期预防用药现存的问题制定有针对性的措施,纠正过度依赖抗菌药物预防感染的理念和医疗行为。(1)抗菌药物临床应用管理应进一步完善管理流程,建立长效监控机制。根据指导原则和细菌耐药监测结果制定手术部位和各类医院感染的相关制度,对各种手术的品种选择、用药时间做出详细规定。(2)加强全院控制感染的环节管理,如手卫生管理、严格无菌操作、消毒隔离和耐药菌防控、缩短术前住院时问、精细化术后管理等综合措施,降低医院感染的发生率,减少抗菌药物过度的预防应用。(3)建立持续改进的处方点评制度与奖惩制度,与骨科和神经外科主管院长和科主任签订责任状,将抗菌药物合理使用与科室绩效挂钩,对累犯医师加大处罚力度,提高医师责任意识。(4)及时调整医院用药目录,增加口服吸收良好的抗菌药物,减少静脉或肌注给药的药物;减少具有。肾、耳毒性的氨基糖苷类等药物入选目录;同时转变医生习惯性用药思维,加大对《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》推荐用药的宣传。(5)加强药学服务。抗菌药专科临床药师深入问题科室,针对现存的问题,加强与医生的交流并加强培训,让广大临床医生及时掌握新的药物治疗学理论及药政法规等。在本研究中,在使用抗菌药物的同时实施专项整治干预,患者明显得以改善,药物使用情况较为合理,且降低了其使用率。本研究结果显示,整治前研究组使用率明显低于对照组(P>0.05),整治后研究组合理率显著高于对照组(P<0.05)。

本研究结果显示,研究组用药时机与疗程明显优于对照组(P<0.05)。这是因为围手术期使用抗菌药物在临床上极为普遍,疗效也得到了药物专家的肯定,药物应用便捷,价格适宜。此外抗菌药物的联合使用也相对较常见。但是围术期用药通常不推荐联合用药,只有在预期有厌氧菌感染或其他病原菌感染时方可联用[11]。普外科手术切口部位产生感染的主要是凝结酶阳性葡萄球菌与金黄色葡萄球菌,最适宜的抗菌药物为第1代头孢菌素,根据卫生部38号令所提供的参考依据,乳腺、甲状腺以及腹外疝手术等情况选用第1代头孢最为适宜[12]。而周围血管外科手术则可以使用第1代头孢菌或者第2代头孢菌等抗菌药。使用抗菌药物仅仅是防止患者在术后产生感染,临床上使用抗菌药物管理属于一项体统性的、综合性的项目,需要医院以及各个部门相互合作,一起努力[13]。本研究中,选取了普外科Ⅰ类切口手术围术期使用抗菌药物进行预防,大大提高了其合理性,抗菌药物预防应用率得以降低,抗菌药物应用种类得以减少,抗菌药物应用情况和时间等方面都趋于合理,并且应用方法更为恰当。

本研究结果提示,研究组持续时间显著短于对照组(P<0.05);研究组使用频数与频率明显好于对照组(P<0.05)。通常情况下,对Ⅰ类切口围手术期抗菌药物采用一代头孢。但在临床实际应用中不规范用药情况极为突出,而联合用药的现象普遍存在。专项整治的抗菌药物指征主要有败血症以及化脓性脑膜炎等多种细菌形成的混合感染类疾病,病情极为严重,如果不能及时得到控制,感染严重或长时期用药、混合感染等都会产生细菌耐药性症,若遇到此类病情单一用药根本达不到有效血药浓度。因此,依据《指导原则》及《抗菌药物表》,在临床上一般无指征就不可以联合或重复使用抗菌药物,即便需要联合用药,原则上不能超过2种,在围手术期Ⅰ类切口时,抗菌药物的使用是不允许联合用药及二线抗菌药物的尽量不使用[14]。在临床药学上对Ⅰ类切口围手术期使用合理的抗菌药物是主要要求之一,合理规范使用抗菌药物在Ⅰ类切口上起预防感染作用,否则就会发生一系列不安全问题。经过专项整治后,抗菌药物使用率得到了改善。该院在抗菌药物专项整治活动中取得了比较满意的成果,从抽取的围手术期Ⅰ类切口预防使用抗菌药物调查情况得到的结果,整治后,抗菌药物的联合用药使用率、疗程得到了大幅度改善,很大程度上减轻了患者的经济负担。但也存在一定的不足之处,由于部分医生对《指导原则》和《抗菌药物表》的内容及专项整治活动的精神要点理解不够透彻明了,所以没有严格按照要求使用抗菌药物。在使用过程中,仍然存在过度或少量使用的现象,在使用率和使用时间等指标上应加以改进[15]。所以,卫生部应强化专项整治活动,规范合理用药,降低医疗费用,减轻患者经济压力,最终彻底改善滥用抗菌药物。

综上所述,采用抗菌药物专项整治措施对普外科Ⅰ类切口手术围手术期实施干预,有效提高了围手术期抗菌药物使用的合理性,使临床中所存在的问题得以改善,降低了药物使用率,减少了抗菌药物使用种类,围手术期抗菌药物使用时机与疗程都较为合理,降低手术感染率的产生。效果极佳,临床上应当进一步推广应用。