基于游客视角的民族旅游社区多主体共生因素研究

2020-03-13唐仲霞

邵 利, 唐仲霞

(青海师范大学 经济管理学院, 西宁 810008; 青海省自然地理与环境过程重点实验室, 西宁 810008)

文旅融合发展已经上升到国家战略层面并成为旅游业发展的重大战略导向,这使得民族旅游在当下已成为人们出游的重要选择,民族地区旅游业已成为新时期带动人民致富和乡村振兴的重要力量。民族旅游社区是指以少数民族地区自然与人文旅游资源为吸引物而构成的具有民族性、地域性和社会性的社会共同体和社会聚落的地域文化空间集合[1]。旅游作为一种新型生计方式导致一系列社区内外部居民与其他相关利益群体以及与社区内外部物质空间相互作用、相互影响的发展演变,各利益主体由于各自诉求的差异性引发了相互之间的矛盾与纠纷。旅游者作为旅游业存在与发展的基础,在旅游过程中,其对其他利益主体的感知影响他们最终的获得感与满意度,成为制约民族旅游社区旅游业持续发展的重要因素。因此,如何协调处理旅游社区中当地居民、政府、旅游企业等利益主体共生关系,从而进一步探究民族旅游社区游客与其他共生主体共生因素,提升游客的获得感,实现多主体共生发展已成为亟待解决的现实问题。

作为一种全新的符合旅游发展趋势的思想和理念,旅游共生研究得到了学界的一致认可[2],成为业界关注的焦点。综合国内外相关研究成果发现,早在1984 年,由Stringer和Pearce 撰写的题为“Toward a Symbiosis of Social Psychology and Tourism Studies”的文章开启旅游共生研究之先河,强化了旅游研究中“以人为本”的思想,以期实现社会心理与旅游研究的共生[3]。国内关于旅游共生的研究始于2001年,学者钟俊撰写的《共生:旅游发展的新思路》一文,较为系统地阐释了旅游情境下共生的含义、特质、实现形式以及关键措施,为后续旅游共生研究提供了新的理论视角[4]。国内旅游共生研究从提出到现在大致经历了萌芽、兴起、发展、提升发展四个阶段[2],研究内容及领域也呈现广泛性与多样性的特点。旅游共生最初基于共生基础理论[5],随后旅游共生延伸到了文化旅游领域,关于文化遗产保护与开发共生及红色旅游共生的研究开始增多[6-9],再后来,区域共生研究也取得了突破性进展,“一体化共生”“边界共生”“分工共生”[10-12]等概念渗入到区域旅游研究中。此后,旅游共生又渗透到了产业与企业共生领域,弓志刚首次从共生的视角解析了乡村旅游产业链概念,并基于其共生特性提出了构建山西省乡村旅游产业链共生系统的多种途径[13];申秀英和卜白华研究了中国古村落旅游企业之间以及与其他关联企业之间的“共生进化”问题,为古村落旅游企业产业价值链延伸和经济效应提升提供了理论依据[14]。旅游业的综合性也促使旅游共生渗透到农业、体育、地产等领域[15-17]。

上述研究成果为旅游共生的后续研究奠定了重要基础。然而,已有的研究成果较少从民族旅游社区利益主体角度出发,或是仅停留在对利益主体的关系与共生机制研究层面,对旅游社区多主体共生因素的探究缺乏针对性,这为本文研究内容的展开提供了广阔的空间。因此,本文基于共生理论,构建了基于游客视角下的多主体共生因素模型,选取青海省典型民族旅游社区为研究案例地,并运用结构方程模型进行了验证,旨在探寻游客与其他主体之间的共生关键因素,为民族旅游地实现文旅融合发展提供理论参考依据。

一、理论基础与模型构建

(一)理论基础

旅游共生作为实现旅游业持续发展的必经之路,为未来旅游行业的发展指明了新的方向。共生理论包含三个要素,分别为共生单元、共生模式和共生环境,三要素地位与作用各不相同。共生单元是构成共生关系的基本单元,共生环境是外部条件,指共生单元以外所有影响因素的总和,共生模式又称共生关系,作为关键要素意指共生单元之间的作用方式[18]。本研究,在以青海省三大5A级景区为核心的民族旅游社区,选取当地政府(Government)、社区居民(Resident)、旅游企业(Enterprise)、游客(Tourist)四个主体作为共生单元,共生环境即为以旅游景区以及周边环境为主,包括旅游自然环境和旅游人文环境,以实地调查的问卷数据为依据,基于游客视角探索民族旅游社区游客与其他主体及其内部之间的共生关键因素。

(二)模型构建

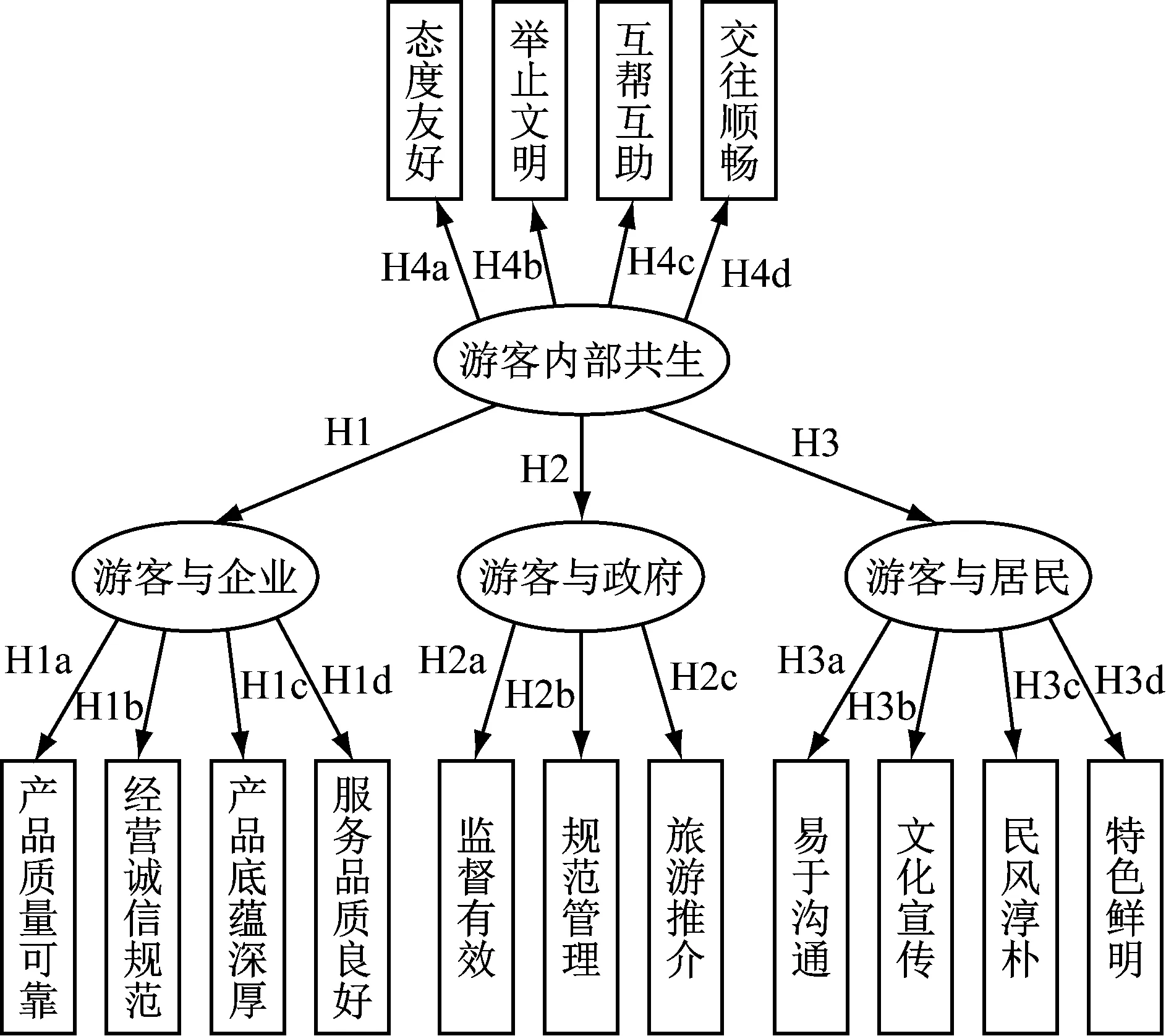

在旅游共生环境中,各共生主体承担的角色不同,发挥的职能作用也各不相同,通常认为政府具有宏观调控、协调以及监督管理、制定服务标准、提供规制框架、保护旅游者权益、强调整体服务、建立公平的旅游公共服务体系的职能[19-20];而旅游企业应当在了解利益相关者需求的前提下,与其建立沟通、信任、和谐、忠诚的关系,在接受大众监督的同时注重提升企业社会责任感[21-23],这是旅游企业永葆活力的关键所在。在多元利益共生主体之中,居民是最易被忽视的一个弱势群体,居民旅游参与的程度不仅与旅游开发给居民带来的变化有关,还与居民如何认识政府部门和企业的规划密切相关[24]。游客作为旅游的主体,其对旅游过程中基础设施完备程度、企业服务水平、主客互动体验的感知对地区旅游持续性发展至关重要,这一目标的实现离不开各方利益主体的密切协作。在对各主体共生因素进行文献梳理的基础上,基于游客视角提取游客与各主体之间共计15项共生因素。(1) 游客对政府涉及3项因素:监督有效、规范管理和旅游推介;(2) 游客对居民涉及4项因素:易于沟通、文化宣传、民风淳朴和民族特色鲜明;(3) 游客对企业涉及4项因素:产品质量可靠、经营诚信规范、产品底蕴深厚和服务品质良好;(4) 游客内部之间涉及4项因素:态度友好、举止文明、互帮互助、交往顺畅(见图1)。

图1 基于游客视角多主体共生因素模型

(三)研究假设

依据构建的游客视角下多主体共生模型做出如下假设。(1)H1:游客内部共生(Tt)对游客与企业(Te)共生具有正向影响;H2:游客内部共生对游客与政府(Tg)共生具有正向影响;H3:游客内部共生对游客与居民(Tr)共生具有正向影响;(2)游客与企业间共生与企业的产品质量可靠(Te1,H1a)、经营诚信规范(Te2,H1b)、产品底蕴深厚(Te3,H1c)、服务品质良好(Te4,H1d)之间存在正向关系;(3)游客与政府间共生与政府的监督有效(Tg1,H2a)、规范管理(Tg2,H2b)、旅游推介(Tg3,H2c)之间存在正向关系;(4)游客与居民间共生与居民的易于沟通(Tr1,H3a)、文化宣传(Tr2,H3b)、民风淳朴(Tr3,H3c)、民族特色鲜明(Tr4,H3d)之间存在正向关系;(5)游客与游客间共生与游客的态度友好(Tt1,H4a)、举止文明(Tt2,H4b)、互帮互助(Tt3,H4c)、交往顺畅(Tt4,H4d)之间存在正向关系。

二、研究设计

(一)案例地选取

作为一个藏、回、土、撒拉、蒙古等少数民族聚集的省份,青海省民族旅游业为地区经济发展与人民生活水平提高做出了巨大贡献,旅游业越来越成为地区发展的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,而青海湖景区、藏传佛教塔尔寺、互助土族故土园景区3家5A级景区的带动作用不言而喻。青海湖景区作为省内最负盛名的景区,有着广泛的吸引力;藏传佛教塔尔寺作为中国藏传佛教格鲁派六大寺院之一以及中国西北地区藏传佛教的活动中心,因其文化与艺术性吸引着数以万计的游客前来驻足;互助土族故土园景区作为以土族居民为主的旅游社区,在2017年晋升5 A级景区后,发展势头迅猛,也使得“七彩互助”的名号声名远扬[25]。三大核心景区2017年全年国内外游客接待量分别达到330.46万人次、277.54万人次和374.49万人次,旅游收入达3.28亿元、6.41亿元和16.82亿元,同比增长达32.69%、27.15%和20%。选取青海省3大5A级景区为核心的旅游社区为相关研究案例地具有较高的代表性与典型性。

(二)问卷设计与数据收集

本研究问卷题项采用李克特7分制量表形式,“1~7”分别代表了从非常不同意到非常同意的递进层序。同时,依据游客特性设计了包括性别、年龄、职业、教育程度、旅游形式等人口结构学特征指标。

本研究采取实地调研的方式获取数据,调研时间为2017年8—10月,在互助土族故土园旅游社区、青海湖旅游社区、塔尔寺旅游社区分别发放问卷253份、400份、265份,共计918份。收回问卷895份,回收率为97.49%,剔除不完整答卷与选项一致性的答卷后,最终得到有效问卷数为836份,三大旅游社区分别为互助土族故土园237份,青海湖355份,湟中塔尔寺244份,总有效率为93.41%,有效满足了本研究的统计需求。

(三)样本人口统计学特征

问卷的人口结构学特征呈现以下特点:被调查游客在性别比上,女性略大于男性;所从事的职业方面差异性较大,涉及学生、政府人员、企业职员、个体户、商人等多种职业;年龄方面以16~45岁居多,占比约为80%;收入方面集中于2000~6000元之间,占比为46%,2000元以下及6000元以上人群占比较少;在教育程度方面以本科与中专、大专为主,占到了被调查游客的70%以上;而在旅游方式上,自主旅游成为游客出行的主要方式,占比达到50%以上,其次为跟团游;对于重游意愿,绝大多数游客对三地表示了好感,希望再次重游与向朋友推荐的意愿强烈。总体看来,样本间差异性较大,代表性较强,可以较好满足本研究相关要求。

三、结果分析

(一)调查问卷的信度与效度分析

运用SPSS19测算的本研究的信度与效度,结果显示:三大旅游社区针对游客调查问卷的总体信度较高,游客对政府(Tg)、游客对居民(Tr)、游客对企业(Te),以及游客之间(Tt)问项所测Cronbach’α系数分别为0.799、0.81、0.836和0.906,整体问卷信度为0.922,远高于临界值0.7。运用因子分析方法测算问卷的效度较好,游客对政府(Tg)、游客对居民(Tr)、游客对企业(Te),以及游客之间(Tt)问项所测KMO值分别为0.692、0.749、0.817和0.793,整体问卷效度为0.911,远高于临界值0.7。对照国外学者Fornell的标准[26],表明问卷设计科学合理,适合于本研究。

(二)多主体关联性分析

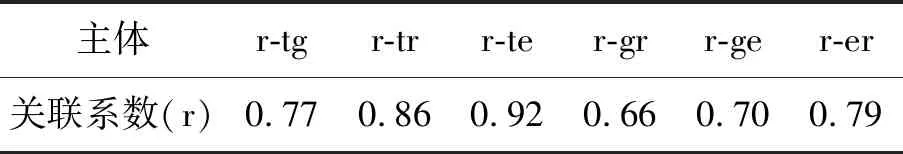

基于游客视角,由表1 可得,各主体之间关联系数均在0.66以上,表明各主体之间关联性较高,其中游客与企业关联性最高(0.92),政府与居民之间关联性相对较低(0.66),表明在旅游情境下,民族旅游社区各主体之间存在广泛共生性,并基于各自的利益诉求紧密联系在一起,形成了利益共同体。

表1 多主体关联系数

注:r-tg表示游客与政府间的关联系数,其他同理

(三)多主体共生感知分析

基于游客视角,运用均值法测算其对企业、政府、当地居民以及游客内部之间共生因素的感知值,根据Likert提出的7分制评测等级量表(表2),得到测评结果:Tt-Te、Tt-Tg、Tt-Tr、Tt-Tt的总体感知值介于4.94~5.25区间内,Tt-Te与Tt-Tg感知度为“比较同意”,Tt-Tr与Tt-Tt感知度为“同意”。

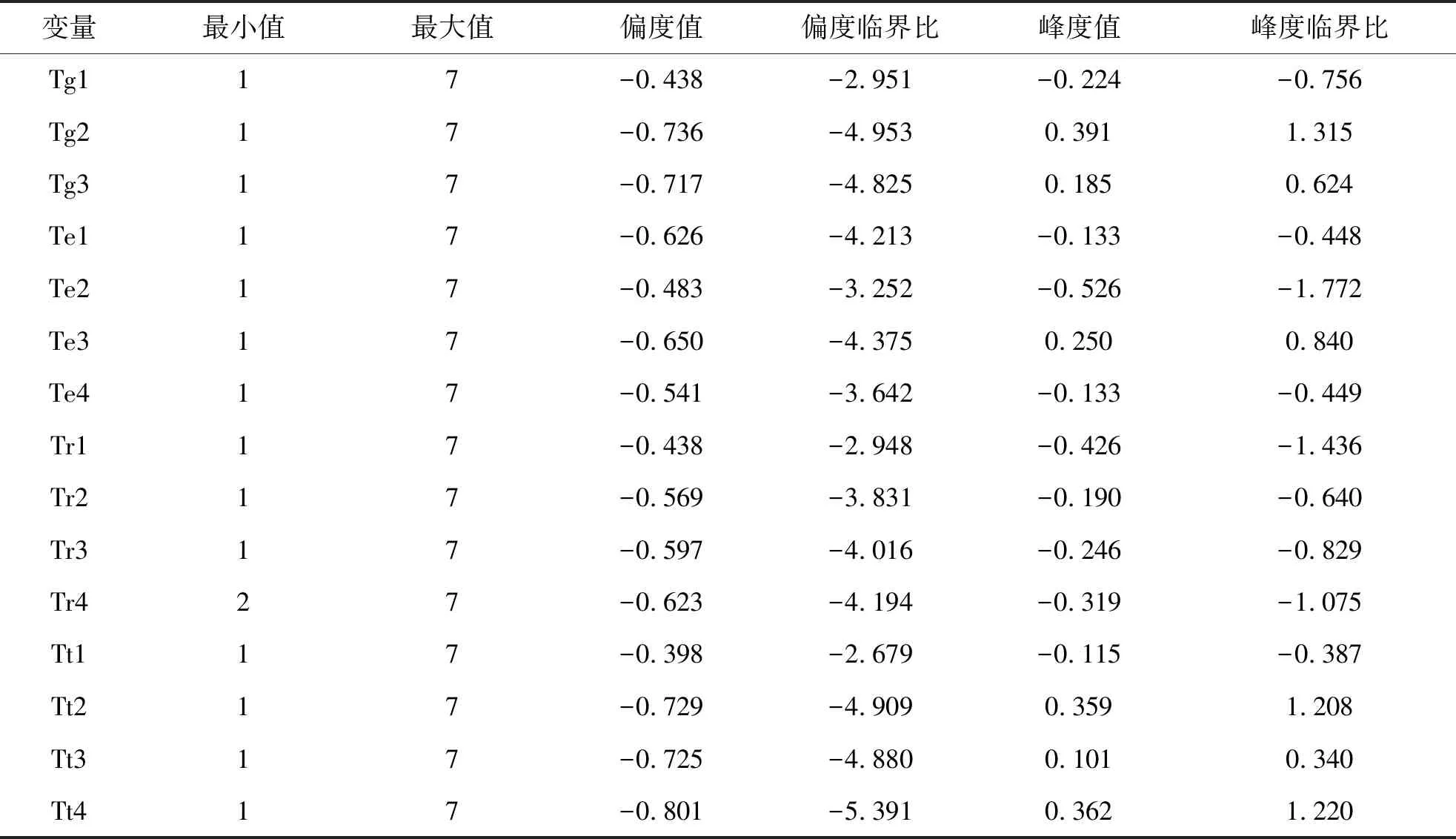

(四)数据正态性检验

由表3所示,本文数据的所有偏态系数绝对值介于0.398~0.801之间,均未大于3,峰度系数绝对值介于0.101~0.526之间,均未大于8,依据Kline提出的数据正态分布检验标准[27],表明数据趋近正态分布。AMOS内定估算法由ML法(Maximum Likelihood Estimates)进行参数估计,研究证实ML法在大多数情境下,其参数估计结果较其他方法为佳,因此本文采用此法进行参数估计。

(五)模型验证结果

1.拟合指数

本研究经过修正后的模型拟合指数见表4,对照 Hu和Benter[28]提出的标准,CMIN/DF、GFI、AGFI、PGFI等拟合指数均达到了相应标准,从而说明数据与模型拟合得较好,是一个可以接受的模型。

2.假设检验结果

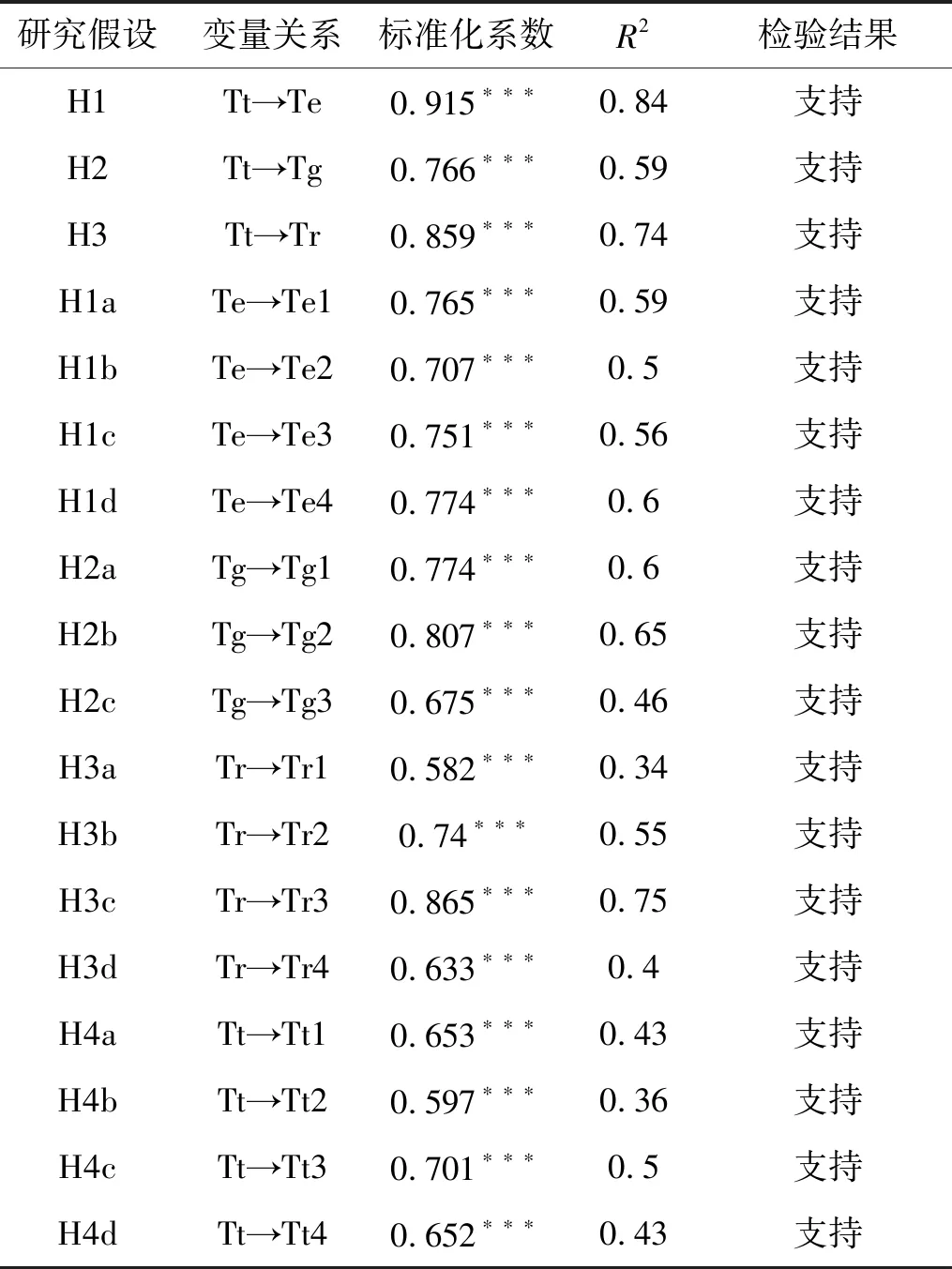

经过对预设理论模型的修正,最终得到基于游客视角的多主体共生模型以及结构模型的分析结果(见图2、表5),其中标准化路径系数反映了测量变量对各潜在因素的相对重要性。结果表明:

(1) Tt-Te、Tt-Tg和Tt-Tr之间路径系数介于0.766~0.915区间内,在0.001水平下显著,故H1、H2与H3得到支持;

(2) Te-Te1、Te-Te2、Te-Te3和Te-Te4之间的路径系数介于0.707~0.774区间内,在0.001水平下显著,故H1a~H1d得到支持;

(3) Tg-Tg1、Tg-Tg2和Tg-Tg3之间的路径系数介于0.675~0.807区间内,在0.001水平下显著,故H2a~H2c得到支持;

(4) Tr-Tr1、Tr-Tr2、Tr-Tr3和Tr-Tr4之间路径系数介于0.582~0.865区间内,在0.001水平下显著,H3a~H3d得到支持;

(5) Tt-Tt1、Tt-Tt2、Tt-Tt3和Tt-Tt4之间路径系数介于0.597~0.701区间内,在0.001的显著水平下显著,H4a~H4d得到支持。

总体来看,路径系数整体上介于0.582~0.915之间,表明模型的基本适配度较好,指标变量能有效反映被测潜变量的构念特质。

表2 感知度测评等级

表3 偏度与峰度值

表4 拟合指数

图2 实证分析结果

3.模型预测力分析

如表5所示,R2表示个别观察变量被其潜在变量解释的变异量,结果表明:

(1) 在H1~H3之中,其R2值排序依次为:Tt-Te>Tt-Tr>Tt-Tg;

(2) 在H1a~H1d之中,其R2值排序依次为:Te-Te4>Te-Te1>Te-Te3>Te-Te2;

(3) 在H2a~H2c之中,其R2值排序依次为:Tg-Tg2>Tg-Tg1>Tg-Tg3;

(4) 在H3a~H3d之中,其R2值排序依次为:Tr-Tr3>Tr-Tr2>Tr-Tr4>Tr-Tr1;

(5) 在H4a~H4d之中,其R2值排序依次为:Tt-Tt3>Tt-Tt1=Tt-Tt4>Tt-Tt2。

表5 结构模型分析结果

注释:***表示变量间在P<0.001水平下显著

从整体上来看,被测的18项变量之间,R2>0.5的数量为12项,占比为66.67%,表明预设模型的内在质量检验良好。

四、结论与启示

(一)结论

本文基于共生理论,在参阅相关参考文献基础上,预设了基于游客视角下的多主体共生因素模型,选取青海省三个典型民族旅游社区为相关案例地,并运用结构方程模型进行了验证,依据整体感知度评价结果以及结构方程模型分析结果,得到以下主要结论:

(1) 在民族旅游社区,游客与居民、企业以及政府之间存在较强的共生性,各主体之间联系紧密,存在广泛利益性。当地政府作为旅游政策、规划的制定者以及旅游管理制度的实施者,在民族社区旅游业发展过程中始终是不可忽略的中坚力量,其积极的行为会激发旅游企业活力,增强居民旅游参与度,改善生活质量,带给游客高质量的旅游体验。单一共生主体的行为都会对其他主体的行为产生影响,相互之间虽存在差异化的利益矛盾冲突,但是各方主体都力争寻求更加广泛的利益平衡点,实现共生性发展。

(2) 基于游客视角,游客对其他共生主体的感知度评价整体较高,游客对企业与政府的感知度为“比较同意”,游客对居民及内部之间的感知度为“同意”。政府部门对社区旅游业发展的宏观把控以及对旅游企业、居民的规范管理,整体上提升了游客的满意度,旅游企业也能在此过程为游客提供富有地域民族特色的旅游产品和高质量的服务。当地少数民族居民作为民族社区旅游地的主人,其淳朴的民风和深厚的民族文化底蕴给外来游客带来了异与他地的观感与体验。民族旅游社区特色文化与传统民俗往往催生游客的文化认同与尊崇感,易于促使游客间形成团结互助的和谐关系,减少矛盾与冲突,这也成为民族旅游社区健康持续发展的基石。

(3) 游客与企业之间存在4个共生因素,关键因素为“服务品质良好”;游客与政府之间存在3个共生因素,关键因素为“规范管理”;游客与当地居民之间存在4个共生因素,关键因素为“民风淳朴”;游客内部之间存在4个共生因素,关键因素为“互帮互助”。旅游企业与游客之间具有高接触性,因而企业行为直接影响到游客的感知评价,“服务品质”的优劣直接关乎企业的兴败,政府部门与游客之间的接触具有间接性,游客往往只能在整个游览过程中或是结束后才能对政府部门的工作给予宏观的评价,而在此过程中,旅游管理秩序、景区建设规划的优良直接影响游客的评价导向。在民族旅游社区,过度商业化以及文化演艺的失真性与游客所追求的民族文化体验往往形成较大反差,成为文化冲突的根源,如何在发展旅游业的同时保持地方文化的淳朴与原真性成为文旅融合发展的关键点。游客之间互帮互助往往能达到“双赢”的效果,在形成良好人际关系的同时获得高质量的旅游体验。

(二)启示

在民族旅游社区旅游业发展的过程中,游客是旅游业存在和发展的基石,让游客获得高层次的旅游体验成为当地政府、旅游企业以及社区居民努力的方向,各方共生主体虽然利益诉求不同,相互之间也存在利益冲突,但是旅游业的持续健康发展始终具有普利性[29-30]。因此,地方政府在推介本省旅游地的同时,应做到规范管理与有效监督旅游企业与社区居民的行为;旅游企业应该以提升服务品质为目标,诚信经营并提供高质量、底蕴深厚的旅游产品;社区居民在参与旅游的过程中应该与游客友善交往,保持淳朴的民风并宣传本民族文化。

(1) 政府部门要推动旅游制度增权。首先,要按照省内发展“一优两高”的总要求,加强旅游相关立法工作,切实保障其他共生主体的合法权益。其次,要完善旅游业发展管理制度,建立完善的旅游企业制度管理体系,明确旅游企业与社区居民的权责关系,保障居民的既得利益。再次,要建立游客权益保障机制,在旅游业良性有序发展的进程中,保证旅游主体的合法权利。最后,要切实保护好民族传统文化,使之发扬光大,促进文旅融合发展。

(2) 旅游企业要以提升服务品质为根基,整合优质旅游资源,发掘旅游资源潜力,在以自然景观为主的景区重点考虑提升游客互动参与的可能性和有效性。在文旅融合的背景下,要在注重经济效益的同时兼顾地方文化的宣扬,提供高质量的文旅产品,为外来游客提供极致的多样化的体验。要以政府政策为导向,在制度框架内科学运营旅游企业,建立企业与游客和谐共生发展的长效机制。

(3) 文化是民族旅游的重要内涵。居民作为民族旅游社区的主人以及民族文化的承载者,要秉承正确的文化发展理念,贯彻政府实施的文化传承与保护法规,努力保持文化的“本真性”,抵制“文化虚无主义”,对于游客外来文化要去粗取精,去伪存真,在文旅融合发展中要更加注重文化的传承与品质内涵的挖掘。