米仓山南麓旺苍地区地貌类型及成因机制

2020-03-12

(成都理工大学地球科学学院 四川 成都 610059)

一、研究背景

米仓山地区位于四川盆地和川北山地之间的界线附近,为秦岭山系广义大巴山的一段。其中紫阳县任河以西称米仓山,以东为狭义大巴山。旺苍地区位于米仓山南麓,在地理上属于南方地区,发育有大量的典型的南方亚热带岩溶地貌。在之前资料中我们得知到,米仓山山体主要的基岩为岩浆岩,其中又以中——酸性岩为主,其代表为花岗岩。同时,岩溶地貌的形成,碳酸盐岩是必不可少的,经差异风化形成该种地貌,表明该地区岩性种类至少不止一种。这就说明,在米仓山形成过程中,沉积环境发生了变化,山地成型之后,又受到不同作用的影响,造成差异风化,最终形成旺苍地区的岩溶地貌。

二、地貌及其特征

米仓山南麓旺苍地区发育有大量的典型的南方亚热带岩溶地貌,岩溶区内碳酸盐岩性、岩相变化大,地块切割较深,溶蚀地貌和堆积地貌十分发育。其典型类型如下:

(一)地表岩溶地貌

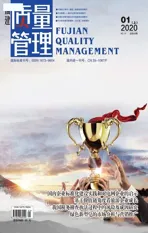

1.溶沟——石芽:这是较为常见的裸露型岩溶地貌,主要分布在山坡——山麓地带。石芽呈现处似馒头状突起和长条状突起。其中,长条状突起的长轴延伸方向与坡向近乎平行。溶沟初始时期沿岩层面或这是构造裂隙发育,后期经过改造,部分沿地表水流发育,宽度差异较大。溶沟——石芽之间构成网格状。(如图2—1)

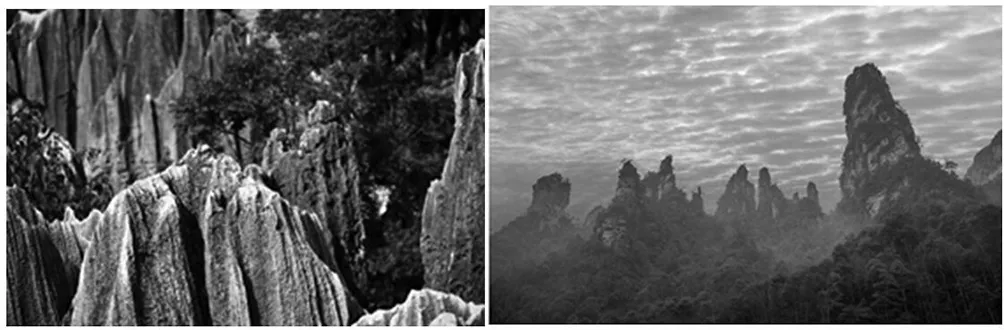

2.峰丛——溶蚀洼地:该种地貌主要分布于本区地势相对平缓的岩溶台地上,封顶的高程较高,岩性的层面清晰,层状地貌明显,主要的岩性为二叠系、三叠系的灰岩及少部分的寒武系的灰质白云岩和奥陶系泥质灰岩。峰丛基部相连,融峰呈现出圆锥状。峰丛之间存在大小不同、形态各异的溶蚀洼地,它们在平面形态上呈近圆形和椭圆形,在区域上呈串珠状分布在岩溶台地上。洼地中发育落水洞和溶蚀漏斗等,底部覆盖有溶蚀残余物和流水沉积物。(如图2—2)

3.岩溶峡谷:本区的岩溶峡谷主要分布在研究区的北部,峡谷两侧山体高程较高、峡谷宽度较窄,切割深度较深。峡谷两岸紧束,山势陡峭,为悬崖绝壁。在岸坡处碳酸盐岩溶蚀微弱,形成著名的七里乡、苍王峡风景区。在五权以西,高阳以北一带,岸坡的碳酸盐岩溶蚀强烈,地表岩溶主要为溶蚀裂隙、落水洞等,溶洞暗河及伏流发育,局部形成脉状管道系统。(如图2—3)

图2—1 溶沟与石芽 图2—2 峰丛

图2—3 旺苍岩溶峡谷 图2—4 旺苍地下溶洞

(二)地下岩溶地貌

地下溶洞:溶洞主要分布于现代河谷两岸和岩溶台地上洼地底部,呈层状,表现出廊道和管道组合式的化石洞穴。洞内的次生化学沉积丰富,发育有滴水形成的方解石堆积,形成石钟乳、石笋、石柱等堆积地貌。部分岩溶洞口附近发育有疏松多孔、成层性好、可见清晰曾层理的钙化堆积。溶洞中有重力崩塌作用在洞穴和裂隙中形成的碎屑堆积物,磨圆度低,分选性差,为灰岩角砾。(如图2—4)

三、地貌特征影响因素

(一)构造作用的影响

广义上的米仓山地区包括了米仓山逆冲推覆带,它位于扬子克拉通基底的北缘,介于四川盆地和南秦岭造山带之间,是沉积盆地和造山带之间的耦合部。米仓山西邻龙门山造山带,东抵大巴山弧形推覆造山带,区内为北东东——北东向的大断裂分为汉南隆起和米仓山隆起,主体构造走向近东西向,在其东段转向为北东向。米仓山的大地构造位置特殊,处于多个构造单元结合部位,地质发展历史和现在的地质构造面貌也受这些地质构造单元多期次不同程度的作用和影响。

旺苍地区位于四川盆地和米仓山冲断带之间的界线附近,在地貌上是处于盆地与山地交汇处附近。

据资料显示,该处的断层中存在严重的挤压破碎现象,存在大量构造角砾岩,以逆冲断层为主,少部分为正断层;此外,在断层的周围,褶皱十分发育。综合估计,该地区曾经受过强烈的挤压作用,推测发生过挤压造山运动。在逆断层附近存在着规模大小不等的和形成时间不等的剪节理。断裂构造带的岩石破碎,以断层角砾岩为主,后期填充物不致密,连通性好。此外,在局部张性应力的作用下,形成了为数不多的正断层,在正断层上盘发现了十分密集的张性节理。

在褶皱方面,研究区内的沉积岩具有典型的平行层理,在岩层挤压弯曲时,由于各层弯曲程度不同,枢纽处易产生虚脱现象,产生一定的空隙,且节理发育。

以上这些现象,意味着构造运动对岩溶地貌形成的作用可以列举为两个方面:

第一方面是构造作用使得岩石破碎,进而使岩石与地下水、地表水及其他的可以对岩层起到风化作用的外界物质的接触表面积。

第二方面是构造带由于疏松多孔,所以是常常是地下水良好的渗透带。

(二)岩石特征的影响

1.岩石的成分

研究区内可溶的岩石主要是碳酸盐岩,研究区内,以碳酸盐岩为主的地层分布十分广泛,厚度近2千米。碳酸盐岩的矿物成分中,由石灰岩溶解度最高,在石灰岩大量出露的区域内,岩溶地貌也最发育;而白云岩溶解度较小,岩溶地貌发育差。同时,在同种类型的碳酸盐岩中,泥质成分和硅质成分含量越高,岩溶地貌发育程度就越差。一般碳酸盐岩中各类岩石的可溶性从大到小依次为:灰岩、白云质灰岩>灰质白云岩>白云岩>硅质灰岩>泥质灰岩。

2.岩石的结构

岩石的结构影响主要在于矿物颗粒和孔隙度两个方面。

在结构因素方面,碳酸盐岩矿物颗粒的粒径越小,其与水流的接触表面积就会变得越大,岩石的相对溶解速度就会越快,这有利于岩溶作用的进行;反之则溶解速度会变慢,就容易阻碍了岩溶作用的发展。

同理,碳酸盐岩内部矿物颗粒之间的孔隙度越大,水流就越发地容易进入岩石内部和矿物颗粒之间,就能够更容易地使岩石发生溶解,该地区就更容易形成岩溶地貌;反之,当岩石中矿物颗粒之间十分紧凑,孔隙度较为细小的时候,岩石的溶解度反而不高,岩溶作用效果不明显。

(三)流水作用的影响

1.流水的溶蚀作用

在岩溶地貌的形成过程中,二氧化碳的存在起到了至关重要的作用。首先,能够形成岩溶地貌的岩石岩性主要为碳酸盐岩,而其中又尤以石灰岩为主,石灰岩的化学成分主要为碳酸钙CaCO3。在地下水和地表水的运移过程中,大气中的二氧化碳与水结合形成碳酸H2CO3,即:CO2+H2OH2CO3。该反应为一个可逆反应,很显然碳酸的化学性质不稳定,容易再次分解为水和二氧化碳,但通过电离反应也使得水中的氢离子H+含量大量增加,

即:H2CO3H++HCO3-。水中的氢离子含量增加,伴随碳酸氢根也逐渐增多,氢离子与碳酸钙反应,碳酸钙溶解,这就生成了碳酸氢钙,即:H++CaCO3=HCO3-+Ca2+。

在化学反应中,在当大气中二氧化碳的含量增大时,反应向正反应方向进行,碳酸含量明显增加,进而又推动反应向正方向进行,最终,碳酸钙被大量反应而溶解,岩溶地貌发育。

综上所述,在流水的作用下,岩溶地貌发育程度与二氧化碳含量呈正相关,二氧化碳含量越高,岩溶地貌发育程度就越高,反之,则发育程度就越低。

2.流水的流动作用

水的流动性对岩溶地貌的发育程度也具有一定的影响,其流动性越高,影响的程度就越大,岩溶地貌也就越发育。这是因为流动的水可以使水中的二氧化碳得到及时的补充,增大其对岩石进行溶蚀的效果;同时,流动的水能带动水底的砂、砾等碎屑成分对岩石进行机械侵蚀,这样更有利于岩溶作用的深入。

(四)气候的影响

1.温度

温度与水中二氧化碳的含量多少之间呈反比关系,当温度较高的时候,大气中的明显减少,反之则二氧化碳含量较多。虽然如此,但另一方面,在水分子的电离反应H2OH++OH-中,温度的上升能使反应向正反应方向进行,从而使水中的氢离子增多,溶解以碳酸盐矿物为主的岩石的能力加强,更有利于形成溶蚀效果。

2.大气压强

大气压强对岩溶地貌的影响主要在于对二氧化碳浓度的控制,在温度等其他条件相同的情况下,气压越高,水中的二氧化碳含量就越高,岩石的溶解度也就越大;反之,气压越低,二氧化碳的含量会随之降低,岩溶效果就越不明显。

3.大气降水

大气中降水量的多少是影响岩石溶解速度的主要因素,因为水和可溶性岩石是喀斯特作用的两个必不可少的基本条件。当降水量充足的时候,水的循环加快,水分得到不断的补充,延长增加溶解不饱和的时间,使得溶解作用得以不间断地持续进行着,所以,在这种情况下,喀斯特作用强,岩溶地貌就十分发育;反之,在干旱的地区,降水量不够充足,则喀斯特作用弱,岩溶地貌并不发育。

四、结论

第一,在早中生代时期,南北中国陆块碰撞导致秦岭洋最终闭合消亡,岩石沉积环境由海相环境逐步变为陆相环境,沉积岩石的岩性逐渐由碳酸盐岩转化为陆源碎屑岩。在以碎屑岩为主的区域内,碎屑岩溶解度低,溶蚀作用较为微弱;反之,在碳酸盐岩较多的区域中,则溶蚀作用十分明显,岩溶地貌更加发育。碳酸盐岩类型多种多样,又以石灰岩和白云岩为主。并且,不同种类之间其溶解性也存在着差异,伴随该地区还存在在碳酸盐岩沉积之前早已沉积并且成岩的溶解性极低的陆源碎屑岩,故产生了差异风化,造成了岩溶地貌的形成和发育。

第二,断裂带和褶皱等构造表明研究区曾经经受过较为强烈的构造运动的作用。由于构造作用的影响,在断裂处和褶皱处的岩石破碎程度较高,且存在压力和张力作用下形成的各类张性或剪性节理,这些构造特征都或多或少地增大了岩石表面与水流接触的表面积,从而也增大了溶蚀作用规模,促进溶蚀地貌的发育。

第三,在气候上,由于该地区在地理上属于中国的南方,所以气候特征为亚热带季风气候。受季风的影响,研究区气候较温暖、潮湿,降水量足,为岩溶地貌的形成提供了介质基础。同时,受大气压强的影响,大气中二氧化碳含量和浓度高,容易形成碳酸,对成分以碳酸钙为主的石灰岩存在程度非常高的溶蚀作用。