早期康复干预对颅脑外伤术后运动功能障碍患者功能恢复及生活质量的改善作用

2020-03-11李晓雪

李晓雪

(辽阳市第三人民医院神经外科,辽宁 辽阳 111000)

颅脑外伤是一类病情相对复杂的疾病,治疗难度相对较大,极易导致患者丧失生命。同时,神经系统的受损会导致患者机体多功能发生障碍,如术后的运动功能障碍,严重影响患者的日常生活[1]。据专家介绍,颅脑外伤是神经外科中最常见的疾病,由于颅脑损伤合并多发伤的患者,伤情重、变化快、休克发生率高,低血氧严重,有着较高的致残率和病死率。部分病情严重的脑损伤患者,即便经积极手术治疗幸存下来,也可能会留下一些认知、运动、情感方面的后遗症。因此,抢救这类患者需要争分夺秒,稍有疏忽就会错过抢救时机。而且,抢救颅脑外伤患者,不仅需要医师精湛的医疗技术,也是对医院多学科及整个抢救团队技术熟练程度和配合程度的考验,同时也与护理团队的精心护理密不可分。研究表明,在颅脑外伤患者接受手术治疗后,介入早期康复干预的相关方法,对患者进行身心方面的关注与护理,能让患者主动认识到配合疾病治疗的重要性,从而在一定程度上帮助颅脑外伤患者术后恢复运动恢复、改善生活质量,是尽快促醒、保护患者脑功能的关键[2]。本文以94例颅脑损伤患者为研究对象,探讨早期康复干预的应用价值。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本试验择取的研究对象为94例我院收治的颅脑外伤患者,入院时间集中在2018年5月至2019年7月。利用计算机对所有患者施行数字编号,以编号的奇偶性质将所有患者归入两组内,每组47例。编号为奇数的患者纳入对照组内,有男性患者数26例,女性患者数21例;患者年龄最大为63岁,最小年龄为20岁,平均年龄为(39.14±7.13)岁。致伤原因:22例患者因遭受意外交通事故,17例患者为不慎从高处掉落,8例患者为遭受重物撞击。编号为偶数的患者纳入观察组内,有男性患者数27例,女性患者数20例;患者年龄最大为65岁,最小年龄为21岁,平均年龄为(39.09±7.11)岁。致伤原因:23例患者因遭受意外交通事故,17例患者为不慎从高处掉落,7例患者为遭受重物撞击。纳入标准[3]:经分析诊断,所有患者的临床体征及检查结果均符合颅脑外伤的诊断标准,且均入院接受手术治疗。研究人员对患者及家属进行试验相关事项的普及与讲解,患者及家属对试验参与表示自愿、同意。排除标准[4]:①肾、肝、脾等存在系统性疾病;②精神系统患有严重疾病,未能有效沟通;③恶性肿瘤;④治疗依从性低或基础资料缺失。两组患者一般资料中的数据指标经统计分析后,在性别、年龄及致病原因方面的差异呈现未有显著性(P>0.05),具备研究价值。

1.2 方法 对照组患者施行常规的护理模式,定期巡视病房,了解患者的机体状态,仔细记录患者呼吸、心率及血压等方面的生命体征变化;观察手术创口是否出血或有液体渗出,及时更换敷料并保持其干燥等;若发现患者存在异常情况,及时报告医师,采取对症处理措施。

观察组患者应用的护理方案为常规护理与早期康复干预的结合,常规护理措施与对照组一致,按照医院已有流程进行即可;早期康复干预的主要措施如下:第一,基础护理。患者从手术室出来后,护理人员要及时与主刀医师进行沟通,了解患者的实际病情,全面了解患者术后的药物应用及导管护理等相关情况,做到心中有数,尽可能为患者提供全方位的护理。第二,心理护理。颅脑损伤是危及人类生命安全的主要疾病之一,其发生会让患者及家属均陷入恐惧之中。而恐惧、紧张等情绪的出现,极不利于患者机体的有效康复,甚至还会在一定程度上影响疾病的最终治疗效果。为此,护理人员应在与患者、家属沟通的过程中,随时关注患者的情绪状态与心理变化,分析患者发生不良情绪的原因,并在此基础上,结合患者的文化程度、性格特征等给予心理安慰,帮助患者控制不良情绪的出现。当然,护理人员需告知患者不良情绪对疾病疗效的消极作用,并指导患者掌握正确的调节情绪的方法,让患者保持平稳心态的同时,主动配合医护人员对护理工作。针对疾病治愈及预后过于担忧的患者,护理人员可将本院救治成功的类似案例,对其进行宣教及讲解,帮助患者树立战胜疾病的信心。第三,知识宣教。为提升患者的服药依从性、护理依从性,促进患者主动配合治疗工作,护理人员应将颅脑损伤的诱因、体征、手术治疗过程及目标、预后等相关知识均向患者进行普及,提升患者的疾病认知水平,纠正其不合理认知,主动在术后进行康复锻炼。第四,肢体康复干预。针对术后还未恢复意识的患者,护理人员应定期对患者进行肢体按摩,促进血液循环。在此期间,护理人员注意控制按摩拍打的力度,也可指导家属对患者的肢体进行按摩,防止静脉栓塞的出现。对于自主意识恢复的患者,护理人员告知患者主动运动对疾病治愈的重要性,指导患者进行握手、翻身等运动,随后根据自身实际情况,循序渐进地增加运动强度,促进患者肢体的功能恢复。第五,日常生活能力的恢复培养。护理人员在对患者进行康复干预时,有意识的帮助患者进行日常生活能力的恢复,指导患者合理从事穿衣、洗漱、如厕等日常生活行为。在患者机体不断好转后,再指导其进行其他相对有难度的生活行为,促进患者尽早恢复正常生活。第六,引流管干预。针对留置的引流管患者,术后妥善固定引流管并保持其通畅,防止滑脱、扭曲、受压,翻身、抬头或搬动患者时避免牵拉引流管;引流袋放置于患者头部水平位置,家属不要随意抬高或放低床头,不能随意去调节引流高度,不能自行放掉引流液。提醒患者及家属不要自行拔管,避免不良情况的发生,危及患者的生命安全。第七,饮食干预。提醒患者及家属以高热量、高蛋白和富含维生素、纤维素,丰富而易消化的食物为主,避免大量饮水。对于有吞咽困难的患者,需防止进食时误入气管,必要时可实施管饲,满足患者的机体营养需求。

1.3 观察指标 对两组干预前后的运动功能及日常生活能力等指标进行统计,比较其差异性[5-6];其中,运动功能评分选择Fugl-Meyer量表,分值越低,代表患者的运动功能越差[7]。日常生活能力的评分应用Barthel指数量表,分值越低,代表患者的日常生活能力越差[8]。

1.4 统计学处理 数据的差异分析应用统计学软件SPSS20.0,计量资料选择()表示,组间比较实施t检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

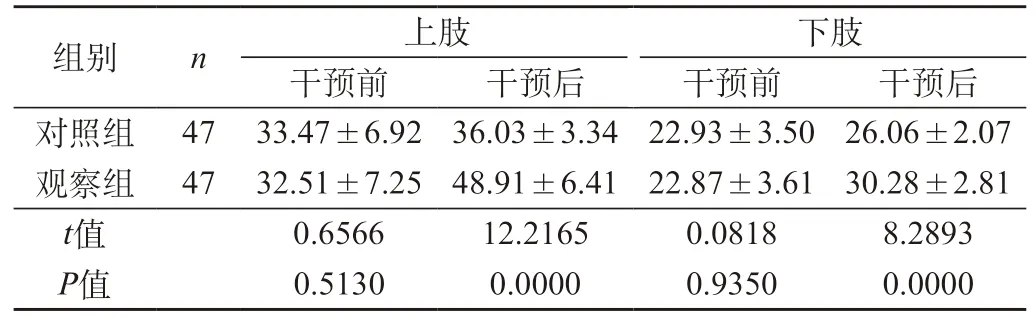

2.1 两组干预前后的运动功能比较 经分析,两组患者的上肢及下肢运动功能,在干预前的差异未呈现统计学意义(P>0.05)。而在干预后,观察组的上肢及下肢功能评分分别为(48.91±6.41)分、(30.28±2.81)分,均高于对照组的相关指标,差异P<0.05。见表1。

表1 两组干预前后的运动功能比较(分,)

表1 两组干预前后的运动功能比较(分,)

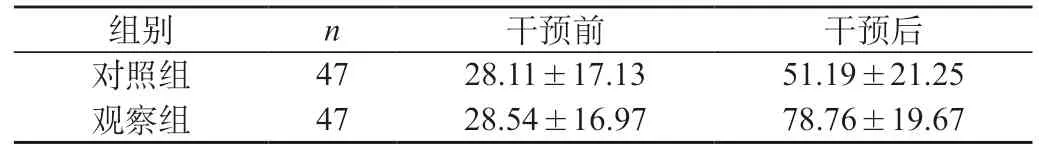

2.2 两组干预前后的日常生活能力分析 对照组与观察组在干预前,日常生活能力的评分差异不大(t=0.1225,P=0.9030)。在干预后,观察组的日常生活能力评分达到(78.76±19.67)分,而对照组仅为(51.19±21.25)分,差异具有显著性(t=6.5274,P=0.0000)。见表2。

表2 两组干预前后的日常生活能力分析(分,)

表2 两组干预前后的日常生活能力分析(分,)

3 讨 论

颅脑外伤可导致患者发生意识障碍、记忆缺失及神经功能障碍,具有患病率高、病情严重且病情进展速度较快等特点,是导致人类死亡的主要疾病[9]。临床中,对于颅脑损伤患者的有效治疗方法多为手术。但经实践证明,经手术治疗的颅脑外伤患者,若在术后不及时进行康复护理,则会导致患者发生运动功能障碍,对患者的日常生活造成不良影响[10]。早期康复理念已在临床中广泛应用开来,其应用至颅脑外伤术后发生运动功能障碍的患者中,通过实施心理、肢体、认知、日常生活能力等多方面的护理措施,帮助患者尽快恢复上下肢体的运动功能,从而逐步恢复日常的生活能力。众所周知,人的精神面貌和治疗信心是促进患者机体康复的一股隐形力量,会带来良好的康复效果。因此,在对患者进行早期康复干预时,为帮助患者树立信心,护理人员应与患者家属积极沟通,安慰家属缓解其焦虑情绪,耐心解释病情的发展变化,详细介绍康复项目和康复方法的效果,鼓励他们积极陪同参与患者的康复过程。为尽快恢复患者的运动功能,护理人员应对患者进行早期康复介入,根据患者实际情况指导其进行床上运动;定期翻身叩背和体位调整,同时指导家属进行循经拍打,向患者及家属普及宣教肢体专科康复照护知识,尽可能点帮助患者克服运动功能障碍,恢复正常的生活。本文结果显示,观察组经早期康复干预后,运动功能及日常生活能力均优于对照组,P<0.05。由此说明,在进行手术治疗的颅脑外伤患者的术后干预中,应用早期康复,能有效缓解患者的运动功能障碍,实现肢体功能的有效恢复,改善生活质量。