300例不同年龄段有牙人群上唇软组织侧貌的锥形束CT三维测量分析

2020-03-05章婷婷胡常红彭燕周文翘张慧聪刘蝶

章婷婷 胡常红 彭燕 周文翘 张慧聪 刘蝶

重庆医科大学附属口腔医院全口义齿诊疗室 口腔疾病与生物医学重庆市重点实验室重庆市高校市级口腔生物医学工程重点实验室 重庆 401147

美学是影响无牙颌患者全口义齿修复整体满意度的重要因素[1-2],无牙颌患者面下1/3达到外观与面部整体的自然和谐是全口义齿修复的重要美学目标。面部美学是一个相对主观的概念,Marachlioglou等[3]发现,患者与医生对全口义齿的美学评价常常不同,因此,主观性使得义齿美学目标变得相对模糊且复杂。Waliszewski[4]提出,全口义齿修复应实现“自然”的美学概念:具有与患者性别、年龄相符的解剖学形态,并结合个性化和艺术感,实现与面部整体外观的和谐。对于老年无牙颌患者而言,义齿修复后的自然美观效果应该与同年龄段有牙人群的面下部美学特征相符。目前国内外对全口义齿美学的研究多集中在人工牙和基托美学上[4-8],对面下部美学的研究资料较少[9]。虽然口腔正畸学领域对面下部软组织侧貌的研究较多[10-12],但大多局限于青年有牙人群。目前关于老年有牙人群面下部美学的研究数据相对缺乏,本研究通过使用三维重建软件对老年有牙人群上唇部软组织侧貌特征的锥形束CT(cone beam computed tomography,CBCT)影像学数据进行测量和分析,并将其与青年、中年有牙研究对象的测量结果进行比较和研究,从而为无牙颌患者的全口义齿修复提供面部美学的客观参考依据。

1 材料和方法

1.1 研究对象的选择

从重庆医科大学附属口腔医院放射科回顾性随机抽取于2016年10月—2018年12月进行CBCT拍摄的20~89岁患者的影像资料进行研究。对患者CBCT拍摄标准如下:1)患者头位固定,端坐放松,面部中线与地面垂直,眶耳平面与地面平行,嘴唇自然放松; 2)CBCT机为KaVo 3D Exam CBCT(Imaging Sciences International公司,美国),球管电流5 mA,球管电压120 kV,曝光时间8.9 s,层厚 0.3 mm;3)CBCT输出数据以Dicom格式储存。

使用软件Invivo Dental 5.3对患者CBCT影像数据进行三维重建并筛选,共选择300名患者的CBCT影像学资料进行研究。所有影像学资料要求:1)影像资料清晰;2)患者面部形态对称、协调,无畸形;3)患者面部表情自然、放松;4)患者为有牙,无中切牙或第一恒磨牙缺失;5)除第三磨牙外,患者每个象限的两颗以上后牙均未进行正畸、外科或修复治疗;6)前牙区正常覆覆盖。

1.2 试验分组

将符合标准的300例CBCT影像学资料根据患者年龄分为3组,患者的基本情况见表1。

表1 3组患者的基本资料Tab 1 Basic characteristics of three groups

1.3 研究方法

使用软件Invivo Dental 5.3对CBCT影像资料三维重建后,进行三维定点测量,运用增强和定向工具(如放大、亮度和对比度)以改善标志点的可视化。根据侧面图对上唇长度、上唇厚度等相关测量指标进行测量,并进行上唇皮肤段侧面轮廓形态学分析。

1.3.1 参考标志点及参考线 本研究中采用10个参考标志点及1条参考线,如图1所示。Sn:鼻下点;Ls:上唇缘点;Sm:上唇皮肤中点;Sto:上口点;ANS:前鼻棘点;A:上齿槽座点;UP:上中切牙最突点;Hm:A与UP连线的中点;US:上口点对应的上中切牙点;UI:上中切牙切点。参考线Sn-Ls:Sn与Ls的连线。

图1 测量参考标志点及参考线Fig 1 Reference points and reference lines

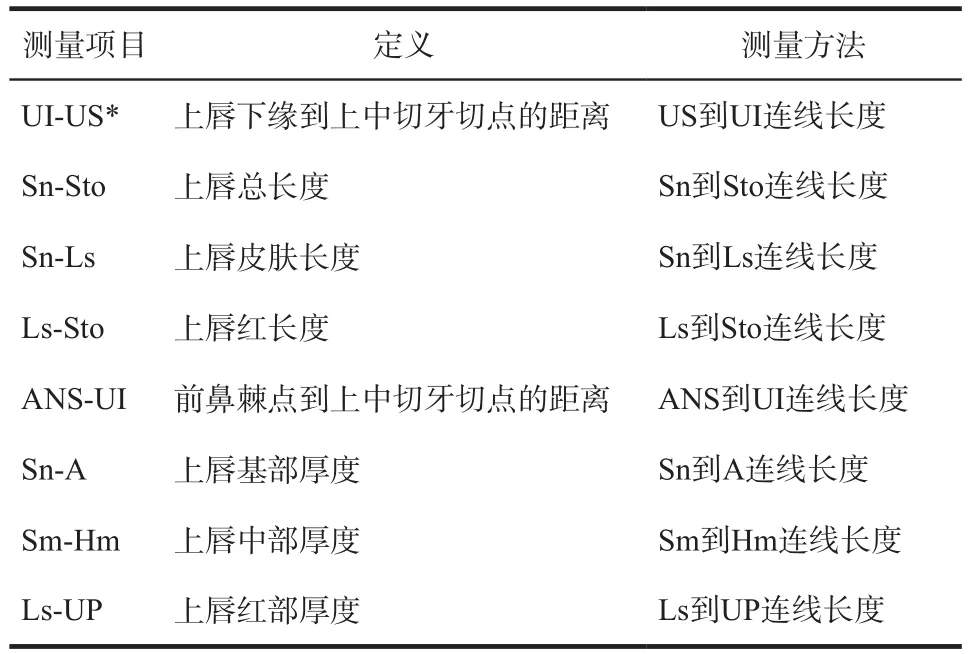

1.3.2 测量项目 根据参考标志点与参考线,使用软件Invivo Dental 5.3进行线距测量,测量项目见表2。

表2 上唇长度、厚度的线距测量项目Tab 2 Distance measuring items of upper lip thickness and length

为了消除由于测量技术以及放大相关原因等造成的系统误差,使用测量值间的比值对上唇长度和厚度进一步比较研究(表3)。

表3 上唇长度、厚度各测量项目间的比值Tab 3 Ratio measuring items of upper lip thickness and length

为了消除观察者之间的误差,所有定点测量仅由1名经过正畸头影测量培训的试验者进行,所有数据重复测量3次,每次测量间隔时间不少于2周,取其平均值。

1.3.3 上唇皮肤段侧面轮廓形态学分析 根据上唇皮肤段侧面轮廓与参考线Sn-Ls连线的关系,将上唇皮肤段侧面轮廓分为凹形、直形、波浪形、凸形4种形态(图2)。

凹形(图2A):上唇皮肤段侧面轮廓位于Sn-Ls连线内侧,可见一明显最凹点,通过最凹点与Sn、Ls点形成一小于180°的角;直形(图2B):上唇皮肤段侧面轮廓位于参考线上,无明显最凹点或最突点,上唇皮肤段侧面轮廓表现为一条较直的线并与参考线重合;波浪形(图2C):上唇皮肤段侧面轮廓同时位于参考线上、内侧或外侧,既有明显最凸点又有明显最凹点,通过最凸点、最凹点与Sn、Ls点连线无法形成单一角度;凸形(图2D):上唇皮肤段侧面轮廓位于参考线外侧,有一明显最凸点,通过最凸点与Sn、Ls点连线可以形成一个大于180°的角。

1.4 统计分析

将3组研究对象的测量数据以平均值±标准差表示,使用SPSS 20.0版(IBM SPSS Statistics,美国IBM公司软件)进行统计分析。

各测量项目按照年龄分组进行单因素方差分析,并使用LSD检验进行多重比较;非正态分布或方差不齐使用非参数检验,检验水准为双侧α=0.05。

图2 上唇皮肤段侧面轮廓形态Fig 2 The prof i le of upper lip skin

2 结果

2.1 3组上唇、上唇红长度各指标的测量结果

上唇、上唇红长度各指标测量结果见表4。分析上唇长度各指标可见,3组间UI-US值减小,Sn-Ls/ANS-UI的比值增大,3组间差异有统计学意义,进一步行两两比较,差异均有统计学意义(P<0.05);Sn-Sto/ANS-UI值在中年组及老年组间差异无统计学意义(P>0.05),但均高于青年组且差异有统计学意义(P<0.05)。进一步分析上唇红长度各指标可发现,3组间Ls-Sto/Sn-Ls、Ls-Sto/Sn-Sto和Ls-Sto/ANS-UI值的差异均有统计学意义,按照青年组、中年组、老年组的顺序依次减小,经两两比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表4 3组上唇及上唇红长度各指标的测量结果Tab 4 The length of upper lip and upper lip vermilion measurements in three groups

表4 3组上唇及上唇红长度各指标的测量结果Tab 4 The length of upper lip and upper lip vermilion measurements in three groups

测量项目 青年组 中年组 老年组UI-US/mm 1.962 2±1.107 1 0.835 3±1.206 6 0.014 1±1.225 6 Sn-Ls/ANS-UI 0.478 3±0.063 3 0.528 7±0.066 4 0.558 1±0.062 7 Sn-Sto/ANS-UI 0.749 1±0.068 6 0.773 6±0.062 5 0.772 9±0.060 1 Ls-Sto/Sn-Ls 0.755 4±0.164 7 0.615 5±0.140 8 0.483 0±0.115 5 Ls-Sto/Sn-Sto 0.473 7±0.068 6 0.413 1±0.060 1 0.343 2±0.059 0 Ls-Sto/ANS-UI 0.354 3±0.056 6 0.319 0±0.049 9 0.264 7±0.046 6

2.2 3组上唇厚度指标的测量结果

上唇厚度各指标的测量结果见表5。青年组、中年组、老年组Ls-UP值和Ls-UP/Sn-A值依次减小,组间差异有统计学意义,进一步行两两比较,各组间差异均有统计学意义(P<0.05);3组间Sm-Hm/Sn-A值的差异无统计学意义(P>0.05)。

表5 3组上唇厚度各指标的测量结果Tab 5 The thickness of upper lip measurements in three groups

表5 3组上唇厚度各指标的测量结果Tab 5 The thickness of upper lip measurements in three groups

测量项目 青年组 中年组 老年组Ls-UP/mm 12.355 8±1.950 3 10.634 2±1.782 4 9.924 9±1.951 4 Ls-UP/Sn-A 0.962 8±0.132 8 0.891 2±0.135 4 0.840 5±0.145 0 Sm-Hm/Sn-A 0.898 2±0.081 4 0.883 2±0.092 5 0.873 6±0.092 4

2.3 上唇皮肤段侧面轮廓形态学分析

对上唇皮肤段侧面轮廓4种形态进行分类统计,结果见表6。青年组凹形所占比例最大(68%),波浪形比例较小(4%),本组资料中未发现凸形;中年组凹形所占比例较青年组下降,直形、波浪形与凸形所占比例较青年组均上升,3种形态的总和达到51%;老年组中凹形所占比例最小(12%),波浪形与凸形比例较中年组明显增多,分别达到33%和34%。

表6 3组患者上唇皮肤段侧面轮廓形态分型的比例Tab 6 The proportion of different upper lip skin classifi cation in three groups %

对老年组进一步按年龄分组,并进行分类统计,结果见表7。100例老年组样本中60~69岁、70~79岁、80~89岁年龄段的样本数分别为33、34和33例。60~69岁年龄段直形所占比例最大(12例,36.4%),70~79岁年龄段波浪形所占比例最大(15例,44.1%),80~89岁年龄段凸形所占比例最大(21例,63.6%)。

表7 老年组各年龄段上唇皮肤段侧面轮廓形态分型的比例Tab 7 The proportion of different upper lip skin classifi cation in elderly group at different ages %

3 讨论

3.1 上唇长度、上唇厚度增龄性变化

本研究结果显示,随着年龄的增加,上唇长度的变化趋势为上唇皮肤逐渐变长,上唇总长度逐渐变长,上唇红暴露量逐渐减少,这与其他研究[13-14]的结果相符合。Fujimura等[15]研究发现,皮肤的弹性会随着年龄的增长而下降,由此推测上唇变长与皮肤弹性下降有关。

本研究测量了在静止自然闭口状态时,上唇下缘到上中切牙切点的距离(UI-US),代表了静息状态下中切牙与上唇下缘的关系。结果发现,青年组为(1.962 2±1.107 1) mm,中年组为(0.835 3±1.206 6)mm,老年组为(0.014 1±1.225 6)mm,随着年龄增加有逐渐减少的趋势。Drummond等[16]研究表明,在19~60岁不同年龄组,随年龄增加,上切牙在休息、说话、微笑时暴露量显著减少。Formby等[17]研究表明,30岁年龄组与18岁年龄组相比,上唇静息状态时上切牙暴露量减少1 mm。Vig等[18]报道,随着年龄从10岁增加到30岁、从30岁增加到60岁,静息状态时上中切牙暴露量分别减少约3.7、3.4 mm。这些都证明了上切牙暴露量逐渐减少的增龄性变化趋势,但具体测量值的差异可能与测量方法、年龄段分组以及不同人种有关。结合本研究上唇长度随年龄增加的研究结果,可以推测中切牙切缘暴露量减少的变化趋势与上唇变长是有相关性的。本研究结果中,60岁以上老年组在静息状态下,上中切牙切点与上唇下缘之间的距离为(0.014 1±1.225 6)mm,这提示在为老年无牙颌患者进行全口义齿修复时,应注意上前牙排列与上唇下缘的关系,切牙的暴露量应该与患者的年龄相符合。在平均年龄为(72.04±5.58)岁的老年有牙人群中,因为口周复合体衰老而呈现的自然外观是上中切牙切缘位于平齐上唇下缘的位置,或位于该位置附近。年龄越大,中切牙暴露量越小;衰老变化的表现特别明显时,上唇甚至可以遮挡中切牙切缘。

随着年龄的增加,上唇厚度也发生相应的改变。本研究结果显示,上唇厚度随着年龄变化有逐渐变薄的趋势。Wulf等[19]推测,唇部皮肤老化,表皮和真皮变薄并出现胶原纤维碎片化的结构变化,是造成上唇变薄的可能原因。本研究中,上唇红部厚度(Ls-UP)、上唇红部厚度与上唇基部厚度比值(Ls-UP/Sn-A)随着年龄变化有逐渐减少的趋势,但是3个年龄组间上唇中部厚度与上唇基部厚度的比值(Sm-Hm/Sn-A)差异无统计学意义。由此可以推测,虽然上唇有整体变薄的增龄性变化趋势,但是上唇各个部位的衰老变薄程度并不完全一致,与上唇基部和中部相比,上唇红部厚度变化更大,这个现象是否与上唇周围肌肉附着有关,还需要进一步的研究。

3.2 上唇皮肤段侧面轮廓形态学改变

Penna等[20]从整形美容角度,通过直接肉眼观察将上唇形态归纳为3种:1)上唇短凹,唇红突出,上切牙暴露量为2~3 mm;2)上唇较直且中等变长,唇红轻微内卷,上切牙切缘位于上唇下缘;3)上唇明显变长形成围绕上切牙的凸曲线,唇红内卷,上切牙不可见。

在本研究中,使用了具体的定点测量方法对上唇侧面轮廓进行进一步分型与分析,将上唇侧貌轮廓形态表现分为4种类型,分别是:凹形、直形、波浪形、凸形。不同年龄组上唇皮肤段侧面轮廓形态学分析结果显示,随着年龄的增长,波浪形和凸形成为更多见的上唇轮廓形态,而这两种类型在中青年人群中所占比例则较少。根据老年组不同年龄段上唇皮肤段侧面轮廓形态学分析结果,笔者推测,从青年到中年直到老年的衰老进程中,上唇侧面轮廓也发生阶段性变化,其一般变化趋势为:凹形→直形→波浪形→凸形。

此外,分析本研究对于上唇厚度增龄性变化的结果可以看出,唇红部变薄程度相对于上唇中部和基部更大,且年龄越大,唇红部变薄程度越明显。老年组虽然有天然牙列支持上唇,但上唇仍然表现出不同于年轻人的侧貌轮廓形态,最典型的是波浪形和凸形,且年龄越大,凸形所占比例越多。笔者推测,上唇不同部位厚度变化不一致可能与波浪形和凸形这些特有的上唇衰老形态有一定相关性。根据Wohlert[21]的研究,上唇伸展时的口周反射老年人不如青年人灵敏。由此推测,老年上唇侧貌特点与青年有差异可能与增龄性神经反射变化有一定相关性。也有研究[22-23]表明,面部骨骼的骨密度随着年龄的增长而下降,与骨密度损失、形态学变化以及骨量的总体减少有关。基于这些研究,笔者推测,上唇侧貌轮廓形态增龄性变化可能与骨的增龄性也有一定相关性。

3.3 上唇增龄性变化对无牙颌修复面部美学的指导意义

全口义齿修复的美学目标是,借助人工牙和基托恢复无牙颌患者由于牙列缺失和牙槽骨吸收所造成的软组织支撑不足及塌陷,恢复患者面下部自然美观的形态。在临床上,患者面下部的表现,尤其是上唇部的侧貌轮廓形态是由人工牙、基托和唇部软组织自身共同决定的。人们对于面下唇部“丰满”效果的理解主要包括两点:一是借助义齿支撑起塌陷的上唇,二是要求义齿使上唇体现出年轻、丰满的形态特征。因此,在调整蜡堤确定前牙区丰满度、排列上前牙以及试排牙评估义齿美观效果时,如果忽略了与患者年龄相关的上唇软组织改变,就无法做出科学合理的判断。

将前牙丰满度恢复到什么程度是很常见的临床问题。由于审美主观性的存在,医生对于丰满度的确定偶尔感到犹豫不定,也会出现与患者意见有分歧的情况。通过对老年有牙人群的唇部特征分析,可以为无牙颌患者唇部丰满度美学修复提供客观参考。本研究对老年有牙人群的研究建立在已有合适垂直距离的前提下,然而对于无牙颌患者,垂直距离过高或过低都会影响唇部表现。因此,在义齿垂直距离合适,且人工牙与基托位于中性区(即原天然牙列和牙槽骨的位置)前提下,人工牙和基托不仅要为塌陷的唇部软组织提供足够的支撑,还要恢复与其年龄符合的有牙人群自然的唇部特征。

对老年无牙颌患者而言,义齿只能支撑唇部改变其塌陷状态,却无法改善患者唇部软组织变长、变薄,尤其是形态改变的老化状态,仅仅通过义齿修复难以获得丰满年轻态的面下部外观。当评价前牙丰满度时,若患者唇部表现为“波浪形”或“凸形”时,不能被这种现象误导而怀疑人工前牙位置错误或基托厚度不足,应该检查患者前牙区牙槽骨的吸收情况,并结合患者年龄与上唇长度、厚度等衰老程度变化,从而作出相对准确的判断。本研究结果可以指导临床医生正确认识增龄性变化的上唇侧貌特征,有助于临床决策和医患沟通。