中国大米安全风险分析

2020-03-05石少龙

石少龙

(湖南省粮食和物资储备局,长沙410008)

分析大米安全风险,首先要肯定我国大米处于“适度进口”范围。尽管我国粮食生产、流通与消费存在一些问题,且已是粮食净进口国,但大米进口把握在适度范围,符合我国国家粮食安全战略。对于我国已是粮食也是大米进口大国的说法,值得商讨。虽然我国的确已成为最大的米粮进口国,但作为人口大国,我国的大米进口量,首先是总量不大。2012年以来的粮食进口量比较多,但水稻、小麦、玉米这三大谷物的年进口量在1 000万t左右,仅占国内产量的2%左右。我国每年进口粮食过亿吨,但绝大多数是大豆。大量进口大豆极大地缓解了国内耕地紧张尤其是主粮用地紧张的局面。其次,从越南进口的大米是大头。越米的涌入,主要靠的是价格低廉优势、米粉原料优势、卫生指标优势,然而海关的进口量有限,而对走私米的打击不曾停止。再次,国际大米贸易总量和多国缺米的矛盾,注定中国成为不了粮食贸易上的进口大国。最后,我国分品种粮食进口量有增有减。譬如,粮食进口总量中的小麦,不再是上世纪80年代动辄进口上千万吨。近些年我国大米进口增加了,小麦进口却减少了。虽然大米“进口”尚在“适度”范围,但还存在一些风险和隐患。

1 国内大米消费人口有增无减

我国到底有多少人消费大米,有多个口径的数据。全国以大米为主食的人口不低于60%,几乎是一个公认的数据。2014年,农业农村部韩长赋部长撰文指出:“大米、小麦是我国的基本口粮品种,全国60%的人以大米为主食,40%的人以面食为主[1]。”也有人分析,全国约2/3的人口以大米为主食。原来不吃或吃不到大米的北方、西部地区消费者,现在越来越多的乐意以大米为主食。此外,全球半数以上的人口以稻米为主要食物来源,与中国同处亚洲的国家,有更大比例的人口以稻米为主要口粮。

2 国内大米生产增长空间不大

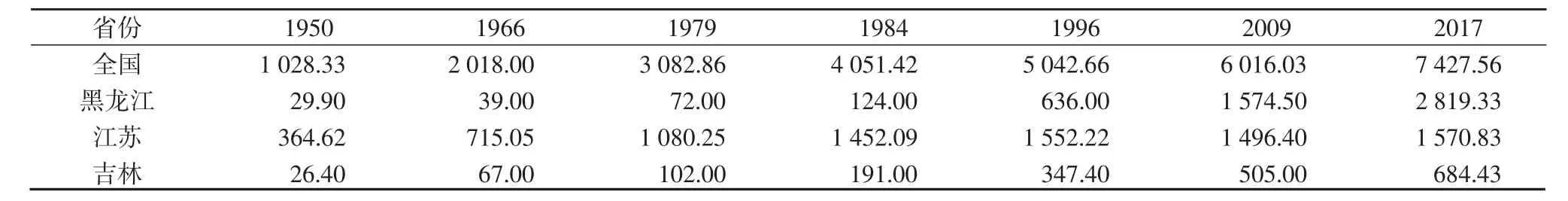

2.1 粳稻产量已达历史高位

1949年,我国粳稻产量还不到1 000万t,但1950年即突破 1 000 万 t,1966 年、1978 年、1984 年、1996年、2009年分别突破2 000~6 000万t的千万吨级纪录。2017年,我国粳稻产量突破7 000万t,达到7 428万t,比建国初期增加6倍多(见表1)。粳稻生产排名前3位的黑龙江、江苏和吉林三省,产量为5 074.59万t,占全国的68%。粳稻生产发展最快的东北地区,1949年产量为 58.10万 t,占全国的 7%,2017年增长到3 825.81万t,占全国的一半。粳稻产量位居全国第1位的黑龙江省,2017年产量达到2 819.33万t,占全国粳稻产量的38%。黑龙江粳稻生产量已达历史高位,粳稻第2生产大省江苏的播种面积趋于稳定。全国粳稻产量短期难有大幅度增长,除非南方籼稻地区成规模的“籼改粳”。

2.2 籼稻产量出现下降趋势

2.2.1 籼稻产量占比减少

1977年,全国籼稻产量登上1.0亿t的台阶。实行家庭联产承包责任制的1983年、1984年,籼稻产量上了 1.3 亿 t的台阶,1990 年再上 1.4 亿 t的台阶,1997年籼稻产量为迄今最高水平的1.47亿t。本世纪以来,全国籼稻年产量均在1.4亿t以下。相对于粳稻生产的突飞猛进,籼稻生产基本停滞不前。全国籼稻产量占当年稻谷总产量的比重,由1949年的83.4%减少到2017年的65.1%,主要原因是籼稻生产发展的同时,粳稻地区尤其是北方地区粳稻生产发展更快。籼稻产量占稻谷总产量的比重每10~20年下降5个百分点(表2)。

表1 建国以来粳稻产量变化情况 (万 t)

表2 建国以来籼稻产量占比情况

2.2.2 早籼稻生产明显下降

早籼稻生产下降突出表现在两个方面:一是早稻产量降到近50年来最低水平。2019年,全国早稻产量降至2 627万t,最接近该产量的数据是1965年的2 495万t。进入本世纪的20年,只有3个年份的早稻产量低于3 000万t,包括粮食产量减幅较大的2003年,其时早稻产量为2 945万t,再就是2018年和2019年。二是早稻播种面积降到建国以来最低水平。2019年,全国早稻播种面积445万hm2,只及播种面积最高年份1976年1 302万hm2的1/3。该年与2018年,是2个仅有的播种面积不到500万hm2的年份。虽说近年早稻产量仅占全年粮食产量的4%左右,早稻产量减少似乎对全年粮食产量影响有限,但是,上世纪70、80年代,早稻产量占到全年粮食产量的10%以上,最高时占到19%,接近1/5。即使与2009—2018年早稻产量平均值3 256万t相比,2019年的产量也少了600余万t。这在客观上为进口大米甚至走私大米提供了空间,其中不乏可以替代早籼米的中低档进口米。低端大米的大量进口,反过来冲击了国内早籼米市场。

2.2.3 主产省品质较差的籼稻面积正被压减

籼稻大省湖南、江西的产量在下降。以湖南为例,近年全省粮食产量包括稻谷产量的排名在退后。一是湖南粮食总产已降到第10位。湖南粮食总产多年处在全国第8位。内蒙古、吉林后来居上,湖南退居其后。2018年黑龙江、河南、山东等3省粮食产量上了5 000万t,湖南为3 023万t。二是湖南稻谷产量退居第2位。湖南稻谷产量40多年来位居全国第1,2017年黑龙江稻谷产量2 819万t,湖南为2 740万t,比黑龙江少79万t。三是湖南早稻产量只比江西多35万t。2019年湖南早稻产量降至17年来的最低点,为661万t,江西也降至626万t,但江西的种植面积略多于湖南。当然,湖南水稻生产的这种变化,与全省紧紧围绕“绿色兴农、质量兴农”发展思路相关。湖南主动调优水稻生产布局,压减品质相对较差的早籼稻面积,2018年发展高档优质稻 71.5万 hm2。

2.3 水稻面积、单产、总产短期难有大的突破

2.3.1 从面积来看,稻谷种植面积相对稳定在3 000余万hm2

本世纪以来,全国稻谷年均播种面积为2 960万hm2,最多的一年是2015年的3 078万hm2,2010年以来的播种面积均为3 000多万hm2。黑龙江省是个例外,其稻谷播种面积从1973年最低时的12.85万hm2增加到2017年最高时的394.89万hm2,同期占全国稻谷播种面积的比例由0.37%增加到12.84%,但2018年主动压缩冷凉区域低产粳稻种植面积16.60 hm2。黑龙江省还有一些水稻生产者在国家和省明确退耕要求的土地上、在未经批准开垦的土地上或者在禁止开垦的土地上种植水稻的现象。这表明黑龙江省多少还有可供开垦的水稻田。除此之外,再无可在本省大面积增加水稻耕地的省份。

2.3.2 从单产来看,改革开放前后20年年均每667 m2增产由8 kg降至2 kg。

改革开放40年,全国稻谷单产从1978年的3 978 kg/hm2增加到1998年的6 366 kg/hm2,年均增长率高达 2.38%,年均增加 119 kg/hm2,折合每 667 m2约增加8 kg。而全国稻谷单产从1998年的6 366 kg/hm2增加到2018年的7 027 kg/hm2,年均增长率只有0.50%,年均仅增加33 kg/hm2,折合每667 m2约增加2 kg。

2.3.3 从总产来看,短期难有大的突破

稻谷面积不见增长,单产增幅甚小,总产的增加就有限。而且,近年调整种植结构、探索实行耕地轮作休耕制度试点、粮食价格有减无增,既制约着粮食种植面积的增加,也影响了农民种粮的积极性。

3 水资源、土壤环境等影响水稻生产的问题仍然严重

以水稻生产为主的农业用水占我国用水量的60%,水资源短缺已成为制约我国水稻生产的一大因素。我国淡水资源总量约占全球水资源的6%,人均水资源占有量约为2 200 m3,仅为世界平均水平的1/4。每年农业生产缺水200多亿m3。水资源分布也极不均衡,北方地区水资源短缺矛盾更加突出,水稻生产大省黑龙江的三江平原和华北平原很多地区超采地下水灌溉,导致地下水位下降,并形成世界最大的地下水开采漏斗区。

土壤环境等问题严重影响到我国可持续性的粮食安全战略。2014年《全国土壤污染状况调查公报》指出,全国土壤污染总的超标率为16.1%。南方土壤污染重于北方;长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出,西南、中南地区土壤重金属超标范围较大;镉、汞、砷、铅 等4种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。耕地土壤重金属等污染物点位超标率达19.4%[2]。全国每年仅因重金属污染而减产的粮食达1 000多万t,被重金属污染的粮食也多达1 200万t。

4 “镉大米”成为大米质量安全的痛点

水稻是我国种植面积最大、单产最高的粮食作物,也是对重金属吸收最强的大宗谷类作物。农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心对我国部分地区稻米质量安全普查的结果表明,约有10%的稻米中镉含量超过《食品中镉限量卫生标准》(GB15201294)限定标准值0.2 mg/kg[3]。重金属大米污染问题,是近10年来困扰我国粮食质量安全特别是大米质量安全的问题。2009年、2013年相继发生的“镉米”事件及2017年“镉麦”问题的曝光,引起了社会对水稻、小麦重金属超标问题的关注。这里面有缺乏正面认识的问题,即一些官方人士,一些科技专家,不愿意或不善于面对重金属污染问题。还有不能客观对待的问题,即极少数媒体炒作、个别机构“妖魔化”镉稻米的现象时不时存在。此外,关于重金属方面的大米检测标准,国家标准与欧盟标准不一致,即国家标准高于欧盟标准,也使得稻米主产省的超标比例比较高。

5 粮源、贸易与禁运风险存在过或可能再度发生

5.1 粮食来源风险问题

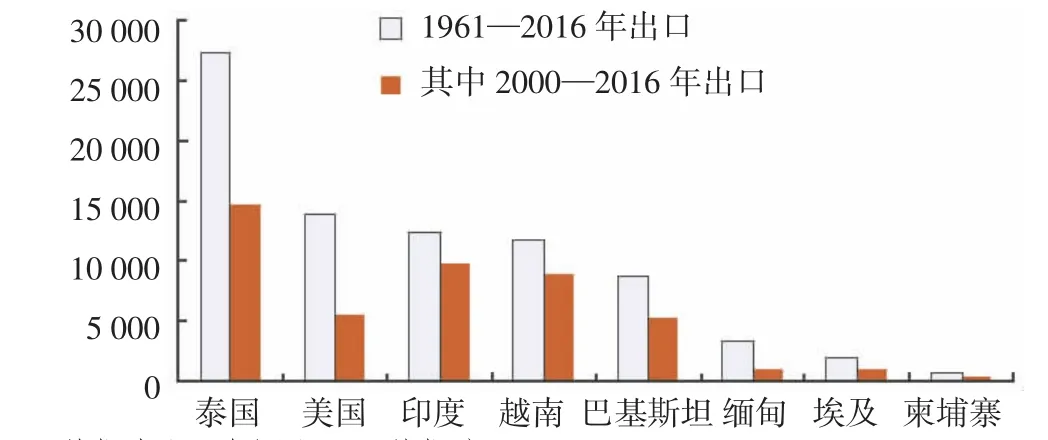

一是国别风险。以大米为例,相对于200多个国家,剔除大米出口国不多的因素,有限的大米出口国中,多数也有进口,但却是净出口国,纯出口国很少。真正有一定规模出口大米的国家只有泰国、美国、印度、越南和巴基斯坦(图1)。二是收成风险。可供国际交易的粮食尤其大米原本有限,若加上“天灾人祸”,粮源问题就很难保证。2018年,全球有33国的9 600多万人口遭受严重的粮食安全问题[4],而饥饿人口总数接近10亿。三是垄断风险。当中国成为大豆“超级进口国”时,美国、巴西大豆产量均跃过亿吨、阿根廷超过0.5亿吨,如果不开辟新的采购来源,三个最大产豆国可对中国需求起到较大制约作用。四是依赖风险。在适合种植区,一个粮食品种可以从无到有。上世纪60年代的大豆,阿根廷仅上万公顷、巴西只几十万公顷。尔后,扩种到上千万公顷,巴西是上世纪80年代、阿根廷更是本世纪的事了。如果大米依赖进口,说不定美国等种稻不多的国家也会加速多种,大米可能成为“大豆第二”,以大米为主食的中国,不是不可能存在这种新的过度依赖风险。五是平衡风险。过去说第三世界、现在可以说缺粮的欠发达国家包括非洲国家也需在国际市场采购,因而中国从政治角度、外交角度的平衡方面考虑,不可多进主粮,更不能去世界粮食市场“抢购”。

5.2 粮食贸易风险问题

FAO统计数据显示,主要粮食作物国际贸易中大米贸易量占比最低,只有百分之几。大米的贸易份额较低主要是由于大多数生产国家自我消费且贸易往往受国家出口限制所致。粮食从生产国运输到消费国这一整条贸易路线中所必经的关键节点有可能面临中断或阻塞风险[5]。当下的中美贸易摩擦,就是一个实例。过去有人认为,在市场经济条件下这些风险几乎不大可能出现,何况美国的粮食禁运措施也并未全部成功。但从中美贸易摩擦事件发生情况看,大米贸易也存在风险。

数据来源:联合国FAO数据库。

图2 2000—2018年中国稻米进口量

5.3 粮食禁运风险问题

20世纪下半叶,世界上发生过多起粮食禁运事件。50年代朝鲜战争爆发后,美国对我国实行过包括粮食在内的禁运政策,粮贸往来基本断绝。1965—1967年,美国曾对印度采取限制出口粮食的政策,最终迫使印度改变其反对美国入侵越南的外交政策。1970年,当“马克思主义者”阿连德当选为智利总统后,美国立即停止对智利的粮援。1980—1981年,苏联入侵阿富汗,美国对其实行谷物禁运,后来,加拿大、澳大利亚、欧盟等美国传统盟国纷纷参与粮食禁运[6]。

6 大米进口毕竟有了量的突破

尽管大米进口尚处于适度范围,但在数量方面还是出现了前所未有的变化(图2)。有三个迹象值得注意,一是我国大米年进口上了百万吨级。2000—2011年,我国大米年进口量只有几十万吨,少的年份20多万t,多的年份70多万t,2012年起一跃而为200万t之上,其中200多万t的年份为2012—2014年,300多万 t的年份为 2015、2016、2018年,2017年达到 403万t的历史最高水平。二是我国大米进口量占稻谷产量的比例开始出现大于主粮进口量占粮食产量比例的现象。2012年前,大米进口量占稻谷产量的比例在0.5%以下,2012年进口 237万t,占 1.15%,但不及稻谷、小麦和玉米三大主粮合计进口量占粮食产量的1.84%。这种状况在2016年、2017年发生变化,这两年大米进口量占稻谷产量的比例分别为1.69%、1.89%,而三大主粮合计进口只占粮食产量的1.54%、1.70%,2018年两者基本持平。三是大米走私的数量不小。

7 大米进口集中在个别国家可能导致真需粮时无粮

倘若主要依靠进口的大豆消费也算是粮食安全隐患的话,那真正的粮食安全威胁与危险,还是小麦、稻谷等两大主粮的对外依赖。稻米和小麦两大主粮的进口,不能集中在个别国家。一是,如果因为大的自然灾害,导致某国粮食严重减产,那么该国首先是减少粮食出口。二是,如果因为贸易摩擦,某国牵头或者参与,那么,该国可能减少甚至冻结粮食出口。三是战争等因素也是要考虑的。大米进口长期集中在一两个国家,很可能导致真正需要粮食时买不到粮食,不利于粮食安全。

8 低价大米长期流入国内不利于保护稻农利益

近10年来,全球粮食价格下跌幅度较大,国际市场粮食价格远低于国内市场,进口玉米、小麦、水稻等到岸含税价(三大主粮配额内关税)都低于国内市场价[7]。我国通过粮食最低收购价亦等同于粮食收购保护价收购的稻谷,起到了托市作用,保护了稻农利益。自2004年起,这一年一定的托市价,走过了7年上调、3年下调、5年持稳的历程,其中7年上调是指2008—2014年连续7年上调,早籼稻、中晚籼稻、粳稻分别从每50 kg 70元、72元、75元上调到135元、138元、155元,上涨幅度分别为 92.86%、91.67%和 106.67%。通过托市价收购的稻谷,连年压库,即所谓“高产量、高库存”。为什么出不了库,一个重要原因是有国外低价大米流入。有段时间,铁路沿线车站,几乎都可采购到低价进口米,公路运输线上,可以直接输送来自边境的低价进口米。从而,本可在国内市场正常流通的托市稻谷压库滞销,正常的销售出库、储备粮轮换受到影响。压库多而久,财力不支持,矛盾的焦点便容易指向收购价。

9 大米实际进口量大于统计进口量可能误导决策

评估与进出口大米相关的粮食安全问题时,不能仅局限于官方统计数据。有关粮食进出口数据,诸多研究者或撰稿人多采用国家统计局数据,而国家统计局的进出口数据来源于海关总署,1978年为外贸业务统计数,1980年起为海关进出口统计数。该统计中的粮食进口,并不包括民贸渠道和走私进来的粮食。我国官方网站刊出的《越南通过“边境小额贸易”渠道向中国走私大米》一文称,通过“边境小额贸易”方式出口中国的越南大米,比通过一般贸易方式出口至中国的大米以及中国自产的大米便宜很多。中国买家更多地选择以“边境小额贸易”方式进口越南大米,以省去各种费用支出。越南通过一般贸易对华出口大米的数量占越南一般贸易出口大米总量的35%,若加上“边境小额贸易”管道,则对华出口大米总量占越南各管道出口大米总量逾50%。实际上,越南通过“边境小额贸易”管道向中国出口大米,全部通过越方在中越边境单方私设的口岸或出货点输出,均系对华走私[8]。央视《经济半小时》2013年7月18日播出的《越南来的走私米》,提到每年从越南走私入境的大米,至少在百万吨以上。这些粮食显然没有进入统计报表。如果不考虑非正规渠道的大米进口数量而进行决策,就会影响决策的正确性。