临床微生物学教学模式改革探索

2020-03-04黄晶晶孙宏莉范洪伟谢秀丽张占杰徐英春

黄晶晶, 孙宏莉,5,范洪伟,谢秀丽,5,张占杰,徐英春,5*

(1.中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院 1.检验科; 2.感染内科; 3.医务处;4.“侵袭性真菌病机制研究与精准诊断”北京市重点实验室, 北京 100730; 5.中国医学科学院 北京协和医学院 临床检验诊断学系,北京 100730

近年来,随着临床微生物抗菌药物耐药率增长、多重耐药菌发生率升高、新发病原体不断出现及医院内感染暴发等问题日趋严重,临床微生物实验诊断的重要性日趋上升[1-2]。“实验诊断学”课程中的“感染性疾病的实验室诊断及常见病原体的医院感染控制”课程,是大多数医学生了解临床微生物的起点,也是医学生们进行相关基础知识学习的平台。2015年以前,该课程的授课主要由具有丰富实验室经验的老师,在教室中通过PPT进行讲授。但这种方法缺乏师生之间的互动,不能充分发掘学生自身的主观能动性。另外,学生对真实的实验室工作缺乏现实、直观的认识。为此,教学组通过对授课形式进行新的尝试与探索,提高教学效果与教学质量。主要的改革方向包括增加小组互动讨论,以及进行实物教学。

1 教学材料准备

1.1 教师多科协作

微生物感染防控需要临床多科室协作,特别是感染内科、院感办,需要临床微生物室工作人员与其联手进行院内感染病原体鉴定、药物敏感性检测、分子生物学分型、传播途径确认及相关人员感染防护控制。医院已有成熟的院内感染备案、上报体系及特殊病原体(如高致病性病原体)上报系统。因此,为加强学生对于感染性疾病的整体认识,需要多学科协作介绍具体情况,课前老师及学生代表针对多重耐药菌医院感染控制课程进行交流,搜集各方建议,最终本着贴近临床及调动学生的兴趣点及积极性的原则决定并开展针对多重耐药菌医院感染控制的小组互动讨论模式,便于学生有一个完整的认识,为今后临床学习及医疗工作打下基础。

1.2 典型/特殊病原体准备

为使学生对病原体有一个感性的认识,需要课前准备典型的病原体,包括球菌、肠杆菌科细菌、非发酵菌、分枝杆菌、厌氧菌和真菌等菌株(图1),以及革兰、弱抗酸、六胺银、墨汁等染液以制备各种染色涂片用于显微镜下观察;并且,需要专业技术人员讲解仪器原理以及进行操作演示。

*A.Escherichia coli(extended broad-spectrum β-lactamase: positive) keyhole phenomenon; B.methicillin-resistant Staphylococcus aureus(test D: positive)图1 实物教学模式教学材料示意图Fig 1 Schematic diagram of teaching materials in object teaching mode

2 教学模式应用

2.1 针对多重耐药菌医院感染控制的小组互动讨论模式

病原体,尤其是多重耐药病原菌的医院感染控制,是目前所有国内医院所共同面临的重大问题与挑战[3]。同时,该问题需要临床医生、院内感染防控部门与临床实验室的共同参与。围绕这一话题展开较为深入的讨论,以期增进医学生临床病例分析、感染防控、抗菌药物合理使用等方面的认识,同时使学生对临床实验室的工作有更为全面的了解。

为此,教学组对原有授课内容进行如下改进:1)学生通过自由组合分为3~5个兴趣小组。2)为每个小组选派1位导师,指导学生选定1个院内感染相关的话题。拟可选题目包括:某种医院常见多重耐药细菌(如:多重耐药鲍曼不动杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)最新研究进展,手卫生与院内感控的联系,抗菌药物合理使用与多重耐药菌控制等。3) 学生利用 1 个月时间开展调研工作,充分发挥主观能动性。形式包括:文献回顾、医院现状调查、问卷调查等。4)调研完成后,用 1 课时时间,各小组对研究成果进行汇报总结。主要采用PPT发言的形式。

2.2 针对临床微生物基础知识的实物教学模式

临床微生物的实验室诊断重经验、重操作、重解读。以往课堂授课的形式,往往过于简单化、书本化、模式化,不能起到很好的效果。为增强医学生的实际认识,课程根据授课内容、学生数量等调配课时与分组,增设实物和现场教学。包括:1)常见病原微生物的形态学,包括培养基上菌落形态、不同涂片染色后的显微镜下形态;2) 病原微生物的体外药物敏感性测定与结果解读;3) 新型病原微生物检测技术原理及应用,如基质辅助激光解吸-电离飞行时间质谱(matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry,MALDI-TOF MS)等。

3 教学效果与成果

小组互动讨论模式中,每组推选1名学生代表进行计时8 min演讲,具体介绍各组选题调研结果,由感染内科、院感办和临床微生物实验室导师小组共同评价学生汇报成果。汇报课堂上,全场爆发10次掌声,学生们从病原体、传染源及传播途径、院内感染防控等视角完整阐述了医院内感染的全过程。汇报结束后由各科室老师分别点评,并补充校正一些不够准确的概念,如社区获得性感染和医院获得性感染如何区分等。此外,微生物研究人员还补充了耐药相关机制,便于学生理解耐药性产生的原因,形成一个完整的知识体系。

小组互动讨论模式使每名学生参与其中,掌握领域内的某个方面的内容,再通过听另外3个小组介绍的其他方面内容(表1),以及汇报后导师的补充,把知识体系拼凑起来。告别了以往灌输式学习的机械、刻板、低效,用人人参与的方式融会贯通,使得知识的记忆更加深刻。课上学生摆脱了手机、笔记本电脑,全身心投入课堂,认真听课率达100%。课后,全班合力将内容撰写成文,发表中文核心期刊综述一篇,题为“多药耐药鲍氏不动杆菌医院感染最新研究进展”[4]。

实物教学模式中,学生在导师的带领下,模拟临床标本进入实验室后操作全过程进行演示。从最开始的标本接收、接种,随后孵育培养,以及后续的鉴定、体外药物敏感性检测。首先最有价值的收获是学生形成了生物安全防护的意识。进入实验室穿防护服、戴口罩、手套,这些最基本的防护体现在样本处理全程。学生在现实实验室的氛围中,感受到生物防护是一切研究开始的前提。此外,通过实际观看固体培养基上菌落(图2)以及显微镜下微生物的微观形态,学生对微生物的体外培养有一个初步的认识。并且,在了解新技术原理并实际应用后,学生对微生物检验与临床的相辅相成有了更进一步的了解。

图2 实物教学模式现场教学Fig 2 On-site teaching of object teaching mode

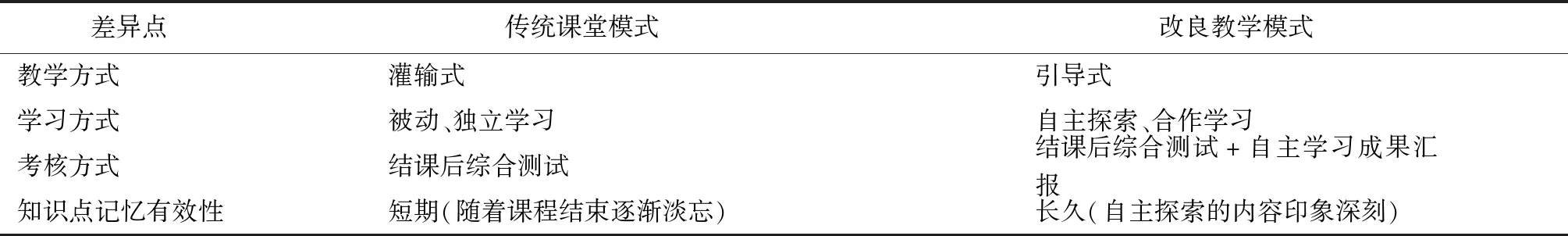

相较于既往传统课堂模式,改良教学模式的教学效果显著(表2)。学生的学习方式优化,从被动、独立的学习方式转换为自主探索、合作的学习,知识点记忆更为深刻、持久。此外,增加的自主成果汇报的考核方式,综合考评了学生的团队协作、自主学习、语言表达的能力,学习成果多元化。

表1 小组互助讨论模式研究成果汇报情况表Table 1 Report form of research results during mutual group discussion teaching mode

NA.not applicable(不适用).

表2 传统课堂模式和改良教学模式的特征比对Table 2 Comparisons of characters on teaching mode betweent raditional and improved mode

4 结语

通过教学方式改革,变更了既往灌输式学习模式,取而代之的是小组互动讨论模式和实物教学模式,呈现了乐寓于学、身临其境的学习新面貌。当然,现有的新教学模式尚有可提升的空间,如小组互动讨论模式中,在学生自主成果汇报之后,若能增加1个课时进行主题拓展(如通过小组间辩论的形式),可增强各个环节间知识的连贯性。此外,实物教学模式对教师现场实践能力和丰富的实物素材提出了更高的要求,若现实条件无法满足,实验室人员可致力于开发“医学检验虚拟仿真实训系统”,为更多的医学生提供学习平台。