围刺配合穴位注射甲钴胺对急性带状疱疹性神经痛的治疗作用*

2020-02-29周朝生唐维桢李秀丽蔡海东王立东

许 纲 周朝生 唐维桢 许 洁 徐 刚 李秀丽 蔚 青 程 超 李 文 蔡海东 王立东

(1上海市第十人民医院 同济大学附属第十人民医院带状疱疹神经痛诊疗中心,上海 200072;2上海市第十人民医院崇明分院康复医学科,上海202159)

带状疱疹(herpes zoster, HZ)属于神经-皮肤共病,是机体免疫功能下降后,复苏的水痘-带状疱疹病毒(varicellar-zoster virus, VZV)对神经和皮肤的侵害所致。该病多见于老年人,最常见的并发症是带状疱疹后神经痛(postherpetic neuralgia, PHN)。据广东省的流调报告,50岁以上的成年人带状疱疹发作1个月后PHN的发生率为40.2%[1]。PHN是一个世界难题,治疗上颇为棘手,严重影响病人的生存质量,因此预防PHN的发生是当务之急。常规抗病毒治疗可促进皮疹的愈合,但对预防PHN的证据并不一致,没有证据表明抗病毒药物有保护神经的作用[2]。为减轻病人的痛苦,降低PHN的发生,尽早保护神经有重要的临床意义。

祖国传统医学认为HZ多为热毒与气血搏结于肌肤及脉络所致。治疗以清热解毒,通络止痛为原则,有内、外治法,而针灸疗法是具有代表性的外治法之一。研究表明,针刺穴位可有效调节机体免疫功能,提高机体痛阈或耐痛阈,运用于HZ急性期及后期神经痛疗效显著[3]。VZV 复制时的DNA并不集聚在人神经元中, 被重新激活复制的VZV顺着轴突传送到皮肤[4],皮下神经纤维以及皮肤是VZV侵害的重灾区。囊泡发作后持续的局部疼痛意味着皮下神经丛,表皮神经纤维和末梢的受损。因此痛区皮下是我们关注的重点[5]。围刺和穴位注射是治疗带状疱疹神经痛常用的方法,易于被病人接受,且疗效明显,但确切的作用机制尚未探明。

HZ急性期是“神经源性炎症”反应阶段,来自神经元的P物质(substance P, SP)和降钙素基因相关 肽 (calcitonin gene-related protein, CGRP)大量释放可产生级联反应,引发包括促炎因子白介素-2(interleukin-2, IL-2)和抗炎因子IL-4的变化。而老年PHN病人血清中IL-2 水平显著降低[6],SP水平显著升高[7],在PHN进展中具有重要作用。因此针对急性带状疱疹性神经痛(acute herpetic neuralgia,AHN),最新的指南指出尽早控制局部神经炎症反应,调节免疫功能,保护受累神经是预防PHN的一个重要手段[8]。HZ往往局限在单一神经节支配区,因此检测病变组织周围的相关因子,可反映局部神经-免疫功能状态。本研究通过检测AHN病人治疗前后疱液中的SP,CGRP,IL-2和IL-4表达变化,探究围刺和穴位注射甲钴胺(Methylcobalamin,MeB12)对AHN病人神经-免疫功能的调节作用。

方 法

1.一般资料

本研究已通过同济大学附属第十人民医院伦理委员会审批(RES-24; SHSY-IEC-KY-4.0/17-24/01),于2016 年7月至2018年6月间在第十人民医院康复医学科进行。所有病人均知晓治疗方法,自愿参加本研究并签署知情同意书。

纳入标准:参照中国针灸学会2014年循证针灸临床实践指南[9]推荐的诊断标准。招募位于躯干T6-10节段的AHN病人,符合诊断标准,年龄50~80岁,疱疹面积> 2.0%(约2个手掌面积),病程不超过11天。HZ发作区域有烧灼痛等症状,且疼痛评分≥6分,无明显发热。

排除标准:病程超过12天;年龄超过80岁的年老病人;严重晕针及病灶部位有化脓、感染、溃疡者;酗酒;有出血倾向、应用抗凝或抗血小板聚集药物;伤口难以愈合或瘢痕体质;严重高血压;糖尿病;严重肝肾功能不全;认知功能障碍;系统红斑狼疮;淋巴瘤;白血病;艾滋病;结核等;不能坚持治疗的病人。抽取的疱液标本总量低于0.3 ml者;抽取的疱液标本被穿刺血污染者;病历资料不完整者。

剔除及脱落标准:试验中新发现的不符合纳入标准或符合排除标准者;未按照试验方案规定接受相应治疗者;临床资料不全或病人依从性差,影响结局指标及疗效评价者作为脱落处理;发生严重不良事件、并发症或特殊生理变化,不宜继续接受治疗者作为脱落处理;因各种原因试验中途退出治疗、失访的病例也作为脱落处理。

招募105例50岁以上单侧T6-10节段的AHN病人,6位病人因各种原因被排除,余下99例病人符合纳入标准。按随机数字表法随机分为围刺组、穴位注射组和联合组各33例,分别施以相应的治疗。

2.治疗方法

入选病人均口服伐昔洛韦(每片0.3 g,国药准字H10960202,四川明欣药业有限责任公司),每次0.3 g,每日2次。①围针组:依据中国针灸学会标准[9],根据病人病灶的部位,嘱病人摆好舒适且术者易操作的体位。充分暴露需针刺的部位,先用75%的酒精棉球对针刺部位进行常规消毒。选用0.35 mm×40 mm的毫针,采取围刺法,取疱疹周围8~10个阿是穴斜刺。针刺后接通电针仪,采用连续波,脉冲频率与强度以病人耐受为度,留针20 min。②穴位注射组:选穴同上,用药为甲钴胺注射液(1 ml:0.5 mg,注册号H20160386,日本卫材株式会社)1.0 mg/2 ml,配伍利多卡因注射液(5 ml:0.1 g,国药准字H37022147,山东华鲁制药有限公司)2 ml。用2 ml一次性注射器,0.45×16一次性针头,每个穴位皮下注射0.4~0.5 ml。第一次注射后,观察半小时,病人没有出现任何不适的症状,方可离开。③联合组(围针+穴位注射组):采取如上围刺法。20 min后,如上采用相同药物和方法进行穴位注射治疗。第一次注射后,观察半小时,病人没有出现任何不适的症状,方可离开。三组的治疗每日1次,14次为一个疗程。每日复诊时评估病情,疗程结束后(第15天)对各项观察指标及总疗效做评定分析。

3.疗效观察

由于针刺和穴位注射的特性,治疗过程无法做到双盲,为客观评价治疗效果,本研究采用单盲法,由一位未参与治疗的医师,对病人的症状改善情况进行评估。

疱疹评价指标:主要观察止疱时间、结痂时间、脱痂时间。以出现疱疹作为起始时间,于治疗第1~14 天每次治疗前记录疱疹情况。评价指标包括:①止疱时间:水疱停止增多的时间;②结痂时间:水疱干涸,结痂面积≥50%的时间;③脱痂时间:痂皮完全脱落的时间。

疼痛评价指标:①疼痛强度:主要采用带状疱疹简明疼痛量表(zoster brief pain inventory, ZBPI)评估病人在过去24 h内的疼痛强度(0为不痛,10为无法忍受的疼痛),以及治疗期间的疼痛程度的变化,每次治疗前记录前1天的疼痛情况。②疼痛面积:以病人自身右手手掌覆盖的范围多少折算疼痛面积的大小。③病人的总体改善情况:在急性和慢性疼痛评估中,疼痛程度从基线下降了30%,50%及以上有重要临床意义。本研究中将疼痛程度减少了4分,即疼痛减轻了50%认定为明显改善。按照PHN有临床意义疼痛的定义,疼痛强度≤2分,因对病人的日常生活和睡眠的影响较小,因此归类为无临床意义的疼痛强度,可不必治疗。本研究评估了治疗终点时疼痛强度≤2分的人数。

生活质量评估:采用欧洲生活质量评估量表(Euro QoL)评估病人治疗14天前后自我感觉的健康状态。0为最差的健康状态,100为最好的健康状态。

4.主要试剂

IL-2和IL-4的ELISA试剂盒均购自美国invitrogen公司,SP和CGRP的ELISA试剂盒均购自美国 eBioscience公司。

5.标本采集及检测

治疗前用1 ml一次性注射器抽取病人疱液0.5~1.0 ml,立即冻存于-20℃冰箱保存,待标本集齐后同批测定。疗程结束后在病人原疱疹痛区,用2~3个透明玻璃火罐,真空法拔罐20~30 min,待罐内皮肤出现晶莹透明的水疱若干,去罐抽取发疱液0.5~1.0 ml,立即冻存于-20℃冰箱保存,待标本集齐后同批测定。采用 ELISA 法检测每份疱液中IL-2,IL-4,SP和CGRP水平。严格遵照试剂盒说明书进行操作。

6.统计学分析

采用 SPSS 22.0 统计软件进行统计分析,计数资料以构成比(%)描述,采用Mann-Whitney秩和检验;计量资料以均数±标准差()描述,连续14天的疼痛评分采用重复测量数据的方差分析。组间比较采用单因素方差分析,以P< 0.05 为差异有统计学意义。

结 果

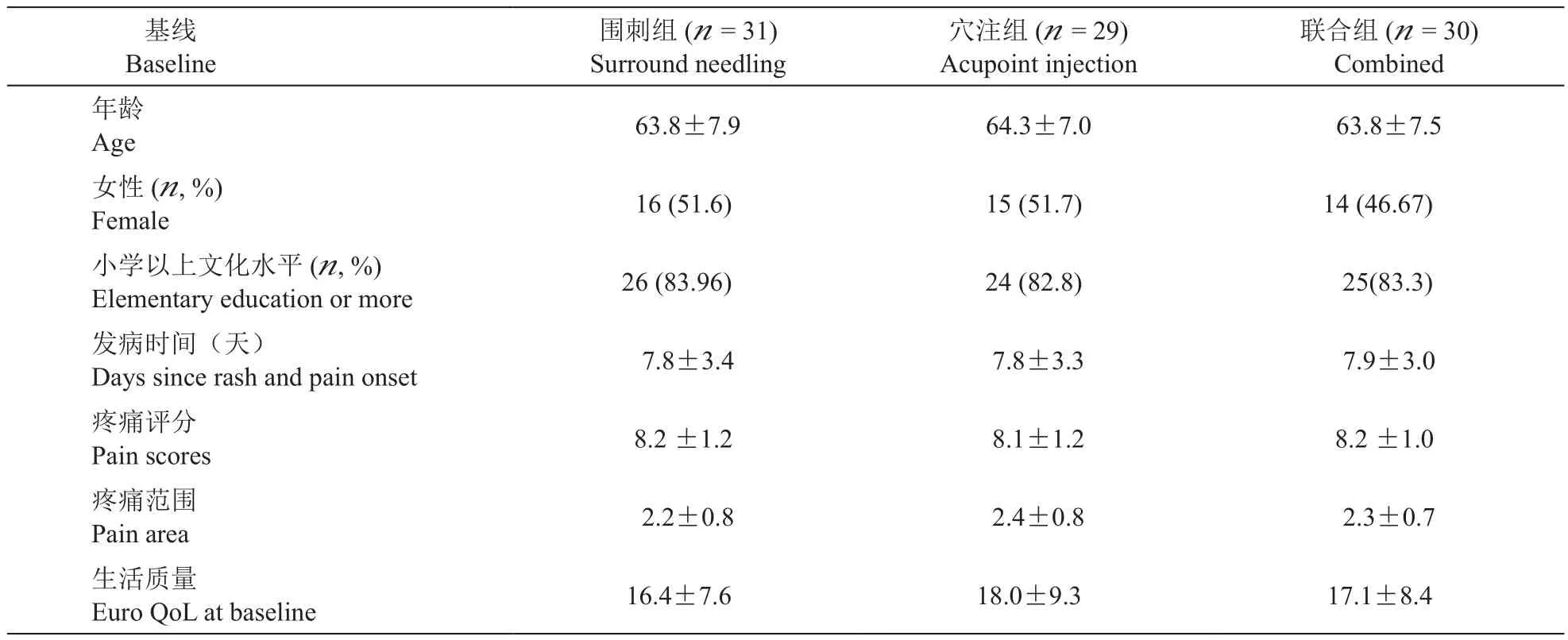

1.受试者一般情况

三组病人在性别、年龄、受教育程度、病程、病位分布等方面一般资料比较差异均无统计学意义(P> 0.05,见表1)。治疗过程中围刺组病例脱落2例(1例因服用镇痛药而中断治疗,1例因效果不明显而中断治疗),穴位注射组脱落4 例(2例因服用镇痛药而中断治疗,1例因效果不明显而中断治疗,1 例因心脏病住院中止治疗),联合组脱落3 例(1例因服用镇痛药而中断治疗,2例因自身原因而中断治疗)。

2.临床疗效观察

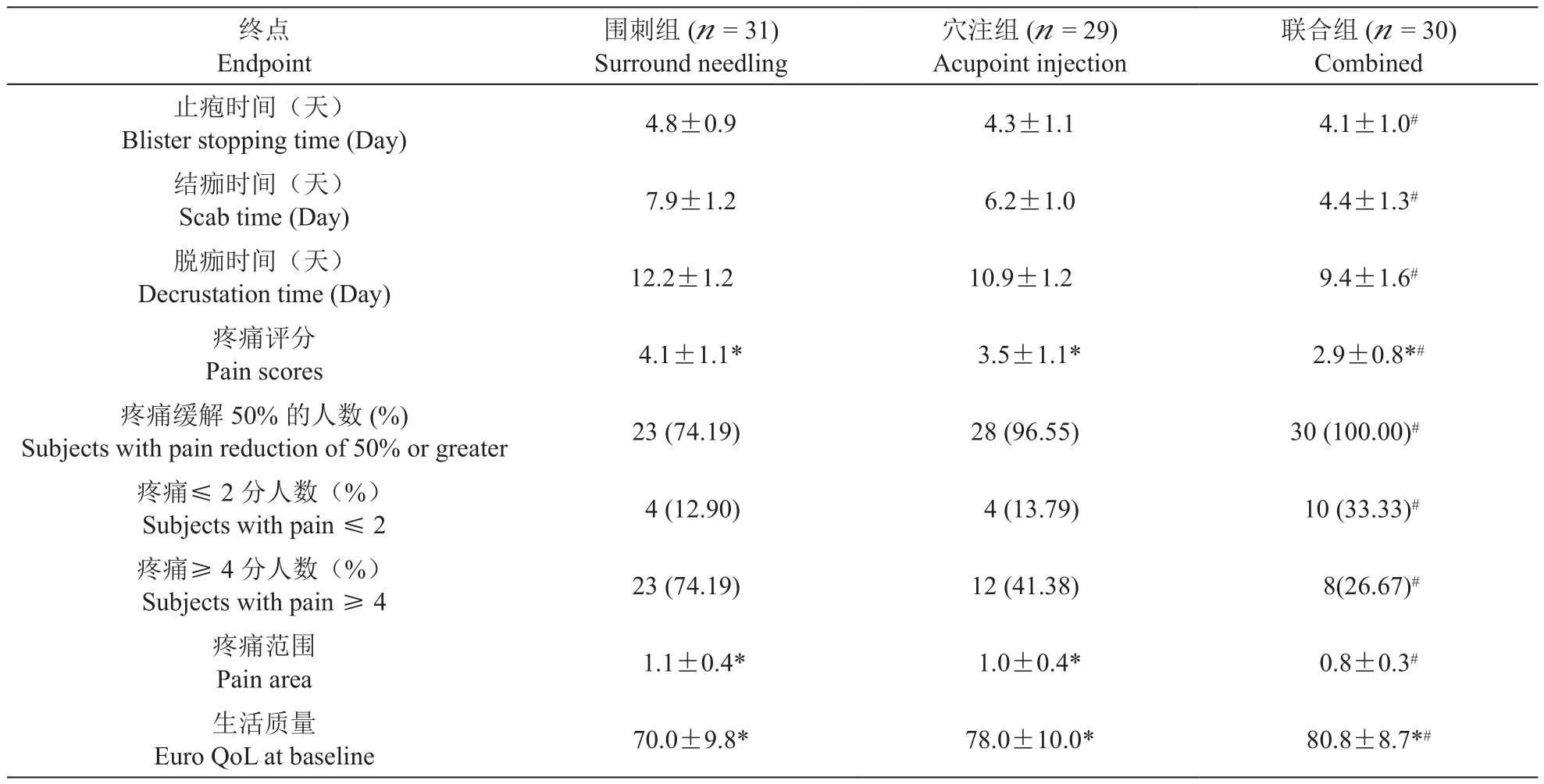

疱疹愈合情况比较:治疗过程中三组的止疱时间、结痂时间及脱痂时间比较差异有统计学意义(P< 0.05,见表2),其中联合组明显早于其他两组。

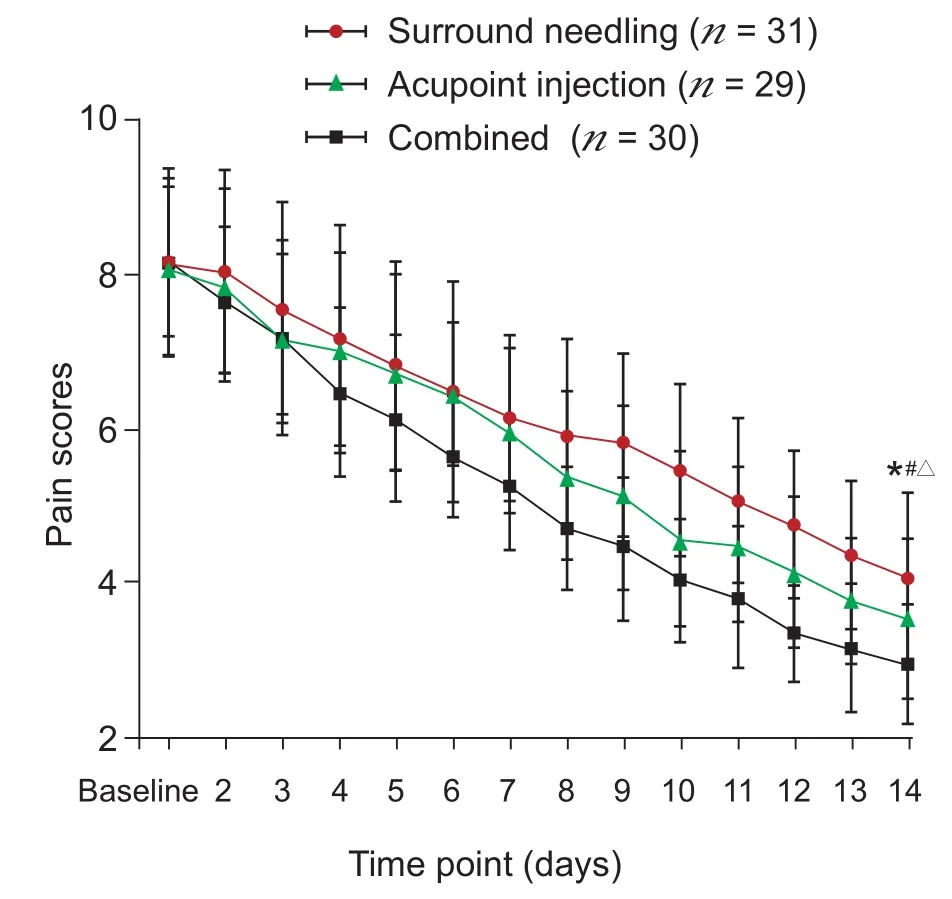

疼痛改善情况比较:三组病人治疗前疼痛评分比较差异无统计学意义(P> 0.05),组间具有可比性。重复测量数据的方差分析显示,经一个疗程治疗后三组病人疼痛评分的交互效应,组间效应和时间效应均有统计学意义(P< 0.05)。图1所示三组病人治疗过程中疼痛均值的变化趋势。终点时疼痛减轻达到50%的人数,疼痛评分≤2分的人数及比例,疼痛评分≥4分的人数及比例,三组比较差异有统计学意义(P< 0.05)。三组病人治疗后的疼痛面积均较治疗前有明显改善(P< 0.05),治疗终点三组比较差异有统计学意义(P< 0.05,见表2)。

生活质量改善比较:三组病人治疗后的欧洲QoL 评分均较治疗前有明显改善(P< 0.05),三组比较差异有统计学意义(P< 0.05,见表2)。

3.检测指标比较

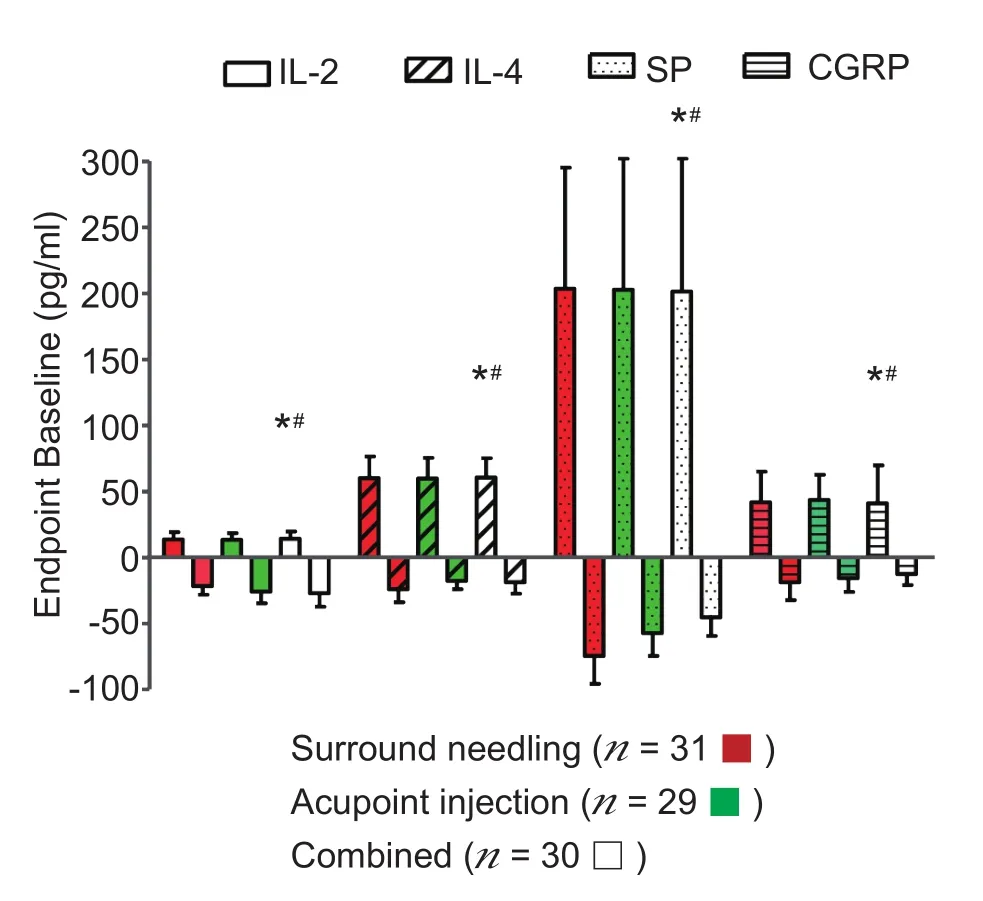

治疗前三组病人疱液中IL-2,IL-4,SP和CGRP含量比较差异无统计学意义(P> 0.05),组间具有可比性。治疗后三组病人发疱液中IL-4,SP和CGRP含量较治疗前均有不同程度下降(均P< 0.05),治疗后三组间比较差异具有统计学意义(P< 0.05);相对应的是治疗后三组病人发疱液中IL-2含量较治疗前均有不同程度上升(均P< 0.05),且治疗后三组间比较差异具有统计学意义(P< 0.05,见图2)。

讨 论

本研究结果证实,治疗终点时三组病人的皮肤脱痂时间均不超过2周,疼痛强度均有明显改善。统计分析表明疼痛程度和面积变化比较,三组间差异有统计学意义。综合脱痂时间,疼痛缓解50%以上的人数及比例,疼痛评分≥4分人数及比例,以及疼痛评分≤2分的人数及比例等指标,联合组明显优于其他两组(见表2)。据报道50岁以上的带状疱疹病人中超过95%急性期会伴有疼痛,60%~70%的病人在发作后1个月仍持续疼痛,40%的病人疼痛剧烈[10]。本研究结果提示单纯围针治疗和穴位注射MeB12疗效比较单一,疼痛评分≤2分的比例不足14.0%,难以鉴别是治疗效应还是疾病本身的自愈过程。而联合组病人疼痛评分≤2分的比例达到33.3%,高于自行恢复的比例[10],疗效明显优于另外两组。 MeB12是临床常用的神经营养类药物,对神经组织有特殊的亲和力和营养作用,可促进髓鞘的形成,轴突细胞骨架的转运,对维持神经细胞髓鞘的形成、外周神经的再生和神经系统的维护有重要作用。临床数据表明MeB12可促进周围神经病变和自主神经失调症状的改善,有效缓解神经病变的症状。本研究的临床观察发现痛区局部注射MeB12对带状疱疹亚急性期疼痛有明显的治疗作用[11],而且局部给药的治痛效果明显优于系统给药,值得进一步探究其在HZ急性期中的神经保护作用。本结果表明在围刺基础上,配合穴位注射可直接将MeB12输送到被VZV损坏的局部皮下神经组织,对AHN有明显的治疗作用。利多卡因是常用的局麻药,也是带状疱疹神经痛的推荐药物之一[8],与MeB12合用,可减少病人注射时的恐惧,又起到暂时缓解疼痛的作用。

表1 入组病人的一般情况()Table 1 Clinical data of the subjects ()

表1 入组病人的一般情况()Table 1 Clinical data of the subjects ()

联合组(n = 30)Combined年龄Age 63.8±7.9 64.3±7.0 63.8±7.5女性(n, %)Female 16 (51.6) 15 (51.7) 14 (46.67)小学以上文化水平(n, %)Elementary education or more 26 (83.96) 24 (82.8) 25(83.3)发病时间(天)Days since rash and pain onset 7.8±3.4 7.8±3.3 7.9±3.0疼痛评分Pain scores 8.2 ±1.2 8.1±1.2 8.2 ±1.0疼痛范围Pain area 2.2±0.8 2.4±0.8 2.3±0.7生活质量Euro QoL at baseline 16.4±7.6 18.0±9.3 17.1±8.4基线Baseline围刺组(n = 31)Surround needling穴注组(n = 29)Acupoint injection

表2 三组病人疗效比较()Table 2 Comparisons of the overall improvement among groups ()

表2 三组病人疗效比较()Table 2 Comparisons of the overall improvement among groups ()

*P < 0.05,与治疗前相比; #P < 0.05,三组间相比*P < 0.05,compared with before treatment; #P < 0.05,comparison among the three groups.

联合组(n = 30)Combined止疱时间(天)Blister stopping time (Day) 4.8±0.9 4.3±1.1 4.1±1.0#结痂时间(天)Scab time (Day) 7.9±1.2 6.2±1.0 4.4±1.3#脱痂时间(天)Decrustation time (Day) 12.2±1.2 10.9±1.2 9.4±1.6#疼痛评分Pain scores 4.1±1.1* 3.5±1.1* 2.9±0.8*#疼痛缓解50%的人数(%)Subjects with pain reduction of 50% or greater 23 (74.19) 28 (96.55) 30 (100.00)#疼痛≤2分人数(%)Subjects with pain≤2 4 (12.90) 4 (13.79) 10 (33.33)#疼痛≥4分人数(%)Subjects with pain≥ 4 23 (74.19) 12 (41.38) 8(26.67)#疼痛范围Pain area 1.1±0.4* 1.0±0.4* 0.8±0.3#生活质量Euro QoL at baseline 70.0±9.8* 78.0±10.0* 80.8±8.7*#终点Endpoint围刺组(n = 31)Surround needling穴注组(n = 29)Acupoint injection

图1 三组病人治疗过程中疼痛强度的变化()Fig.1 Pain intensity scores of subjects in three groups at each time point during the 14-day treatment period()

图2 三组病人治疗前后疱液中IL-2,IL-4,SP和CGRP含量的比较()Fig.2 Comparison of the expression of IL-2, IL-4, SP and CGRP in blister fluid among three groups before and after treatment ()

约83.3%的PHN病人疼痛表现在局部[12]。疱疹发作后受累区持续的疼痛提示局部皮下神经纤维受损在PHN发病机制中起着重要作用[13]。而AHN往往是PHN危险因素之一,疱疹皮下组织中的促炎因子,刺激并敏化局部的伤害感受器是其中的一个重要原因。皮肤是神经-免疫应激反应的主要场所,免疫细胞和神经胶质细胞,神经元相互作用的失衡可改变疼痛敏感性,并介导从急性疼痛到慢性疼痛的演变。T细胞所介导的免疫应答与VZV再激活高度相关。T细胞亚群在HZ急性期病人局部分布异常,Th1/Th2 免疫应答失衡被认为是其发病的主要机制之一。IL-2、IL-4具有免疫激活功能,IL-2和 IL-4 活性可间接反映Th1/Th2 变化。HZ急性期伴有疼痛病人血清包括IL-4在内的多种细胞因子水平均高于健康对照组[14]。也有人发现PHN病人,HZ急性期(发病10天内)皮损部位细胞浸润数量减少,血清IL-4浓度低于HZ病人的可检测下限[15]。有研究发现HZ急性期病人(病程在2~12天),疱液中IL-4明显高于对照组,而IL-2明显低于对照组,细胞因子的表达出现失衡[16]。本研究结果发现,三组病人治疗前疱液中IL-4含量均高于正常值;而IL-2含量,明显低于正常值,这可能与VZV刺激的炎症反应增强相关,IL-2含量明显低于正常值,提示其炎症反应不足,与他人的研究结果一致[16]。HZ病人机体IL-2水平显著低于健康人组,特异性Th1 抗病毒免疫明显减弱,进一步破坏机体多种免疫机制,可能是HZ发生和发展的主要免疫机制[14],会影响对VZV的有效抑制,导致皮损更严重,从而导致神经痛的持续存在[15]。

肽能神经纤维与调节炎症和神经性疼痛相关。SP和CGRP对于炎性痛觉过敏的形成有重要作用,参与了神经病理性疼痛的形成和维持。其途径之一就是SP直接刺激T细胞增殖,促进活化的Th1 细胞产生IL-2[17]。CGRP可促进局部 CD4+T细胞聚集,促进 CD4+T分泌抗炎因子IL-4[18]。CGRP又能抑制T细胞释放IL-2 等细胞因子。老年带状疱疹及PHN病人血浆SP水平均较正常人明显增高[7],迅速释放的SP可导致炎性物质积聚。PHN病人痛区的表皮角质细胞中可检测到CGRP的水平明显增高[19]。而IE63蛋白刺激CGRP释放增加可能会导致与VZV感染相关的神经痛[20]。本研究结果发现,围刺组、穴位注射组和联合组三组病人治疗前疱液中SP含量、CGRP含量,均异常升高,与他人的血清结果一致[21],这可能与VZV刺激的炎症反应增强相关。SP局部表达的增强,可刺激T细胞增殖,促进活化的Th1 细胞产生IL-2[17],加强对VZV的有效抑制;而CGRP局部表达的增强,可促进 CD4+T分泌抗炎因子IL-4[22]。治疗后的发疱液中SP和CGRP含量与治疗前比较均有明显的下降,与他人的血清结果一致[23]。相对应的是IL-2含量均有明显增加并近于正常值;而IL-4含量均有明显下降并近于正常值[16],联合组的变化程度较其它两组更为明显。据报道,多种针灸方法单独或联合使用,可调节HZ急性期病人血清中IL-2,IL-4等细胞因子的表达[3]。而我们的结果发现围刺组治疗后发泡液中IL-2和 IL-4含量的变化较穴位注射组更明显,提示围刺治疗对促炎和抗炎因子分泌的调节更加明显。穴位注射组SP和CGRP含量的下降较围刺组明显,提示局部给予MeB12主要调节了肽源递质的释放。而围刺配合穴位注射治疗,即调节局部SP和CGRP的释放,又使得IL-2与IL-4比例趋于平衡,发挥了双重作用。值得注意的是服用泛昔洛韦也可通过改善HZ病人血清Th1/Th2 细胞因子平衡,降低血清P物质水平[24]。在此基础上的围刺及穴位注射MeB12治疗,起到了叠加作用。

本研究结果证实,围刺和穴位注射MeB12对带状疱疹的皮肤愈合,疼痛缓解,生活质量的改善等方面均有良好的疗效,而两者联合的疗效明显优于单独使用,提示围刺配合穴位注射MeB12可产生更明显的治疗作用。三组病人治疗后的发疱液中SP和CGRP含量与治疗前下降程度,IL-2和 IL-4含量变化程度等指标,联合组的变化较其它两组更为明显,结果提示围刺治疗对痛点局部的镇痛作用,可能在于调节其促炎和抗炎因子的平衡。穴位注射的镇痛作用主要在于调节肽源递质的释放。而围刺配合穴位注射治疗AHN的机制可能与其调节局部SP和 CGRP 释放,减少刺激性痛觉传递,减少炎性介质分泌,使得IL-2与IL-4比例趋于平衡,两种方法结合,可发挥调节免疫保护神经的双重作用,值得临床推广。本研究的局限:疱液和治疗两周后局部发疱液的可比性有待于进一步证实,今后的研究需按照病程,进一步分层细化,今后的研究考虑包括同期仅用抗病毒的带状疱疹无痛病人和伴有神经痛病人的疱液,进行比较;同时将检测指标的含量与临床疗效指标进行相关性分析,增加可比性。