844例牙源性角化囊肿的临床病理学分析

2020-02-28王彦瑾谢晓艳洪瑛瑛白嘉英张建运李铁军

王彦瑾,谢晓艳,洪瑛瑛,白嘉英,张建运△,李铁军△

(北京大学口腔医学院·口腔医院, 1. 病理科, 2. 口腔颌面医学影像科, 3.门诊部 国家口腔疾病临床医学研究中心 口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室 口腔数字医学北京市重点实验室,北京 100081)

牙源性角化囊肿(odontogenic keratocyst, OKC)是一种良性、单囊或多囊、发生于颌骨的牙源性发育性囊肿,由于其生长具有局部侵袭性,术后具有较高的复发倾向,且有时可与痣样基底细胞癌综合征(nevoid basal cell carcinoma syndrome, NBCCS)伴发,因而一直备受关注。2005年出版的《WHO头颈部肿瘤分类》中曾将其归属为良性牙源性肿瘤,并更名为牙源性角化囊性瘤(keratocystic odontogenic tumor), 然而,这一分类和命名在国际上引起了诸多争论。2017年,新一版《WHO头颈部肿瘤分类》中又重新将其改称为牙源性角化囊肿,并归类为“牙源性发育性囊肿”[1]。对于OKC是“瘤”还是“囊”的争论以及有关其命名上的意见分歧,反映了人们对其病变性质的认识不一[2]。目前,有关OKC及其亚型的临床、影像学特点、治疗方法选择和预后判断等方面,仍存在一些有待澄清的问题。本文通过回顾分析2000—2018年就诊于北京大学口腔医院的844例OKC患者的临床病理资料,并将其临床、影像学及病理学特点与随访资料进行相关分析,期望能为OKC的临床诊治提供依据及思路。

1 资料与方法

1.1 研究对象

收集2000年1月至2018年12月于北京大学口腔医院初次诊断为OKC或与其相关疾病的病例844例,入选病例均具有典型OKC病理表现,排除正角化牙源性囊肿及因炎症等导致的组织学不典型病例。

依据OKC的临床病理特点,分别分类为:(1)散发型OKC:特指发生于颌骨内的、不伴发NBCCS的病例[3];(2)综合征相关OKC:指颌骨OKC伴发NBCCS,后者的诊断标准符合相关文献描述[4-5](图1);(3)实性型OKC:指颌骨内实性病损,由多个充满角质的、形态符合OKC表现的囊肿样结构组成[6];(4)外周型OKC:指发生于颌骨外软组织间隙内的、形态符合OKC的软组织囊肿[7]。所有病例均经两位高年资口腔病理医师确诊,组织学观察包括衬里上皮形态特征、角化特点、囊壁内有无增生上皮岛和/或卫星囊、炎症反应等。本研究所涉及患者资料的收集已经通过北京大学口腔医院生物医学伦理委员会批准。

1.2 临床资料收集及分析

收集患者的临床病理及影像学资料,包括性别、发病年龄、发病部位、症状、影像学表现(单/多房、是否有牙根吸收、是否伴埋伏阻生牙等)、类型(散发型、综合征相关型、外周型及实性型)、治疗方法(开窗术、刮治术及截骨术)等。通过电话或门诊复查对患者定期随访(随访663例,失访181例),随访截至2019年6月30日,随访时间6个月至18年,平均随访时间为(4.07±3.85)年。

1.3 统计学分析

本研究为回顾性队列研究,采用SPSS 20.0软件进行数据分析,计量资料的比较分析采用t检验,计数资料使用卡方检验。对单个因素使用Kaplan-Meier法构建生存曲线,Log-rank法检验;使用Cox回归模型对选取的评价因素进行多因素分析(向后Wald法),以双侧95%CI为统计标准,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本情况

本组844例患者中,散发型OKC患者805例(95.4%),综合征相关OKC患者32例(3.8%),实性型OKC患者3例,外周型OKC患者4例。

14例散发型OKC表现为多发性颌骨囊肿(1.7%),临床检查排外了NBCCS,但93.8%的综合征相关OKC(30/32例)呈多发性表现,3例实性型OKC及4例外周型OKC均为单发。散发型OKC涉及824个颌骨病损(805例),综合征相关OKC涉及103个病损(32例),本研究中有关部位、影像学特点及治疗方法的统计以病损数为准,因此,在收集的629例影像学资料中,共涉及684个病损,其中散发型OKC患者599例(601个病损),综合征相关OKC患者27例(80个病损),实性型OKC患者2例,外周型OKC患者1例。

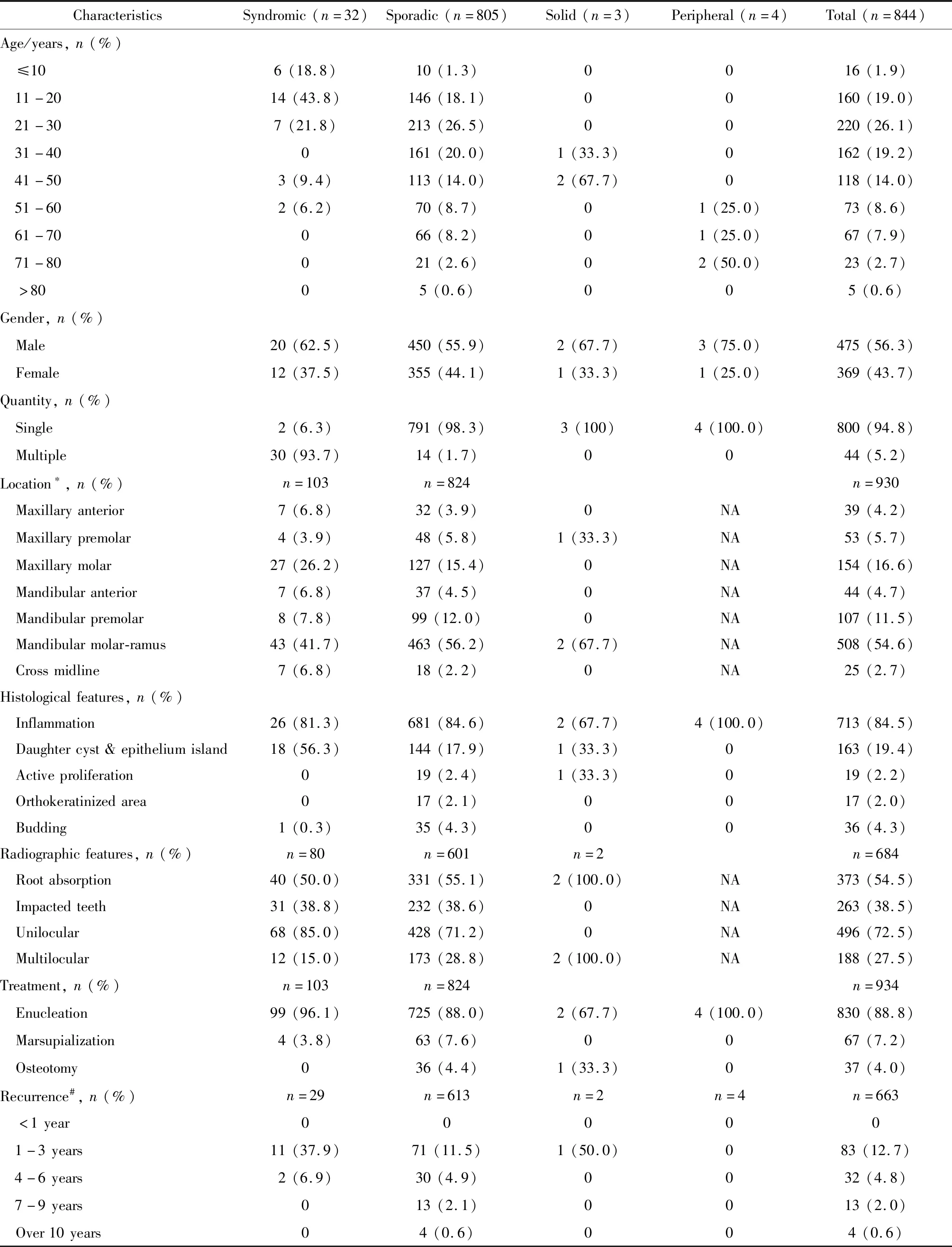

对患者进行电话及门诊复查随访,包括628例散发型OKC、29例综合征相关OKC、2例实性型OKC和4例外周型OKC,另外181例患者失访(21.4%),平均随访时间4.07年。统计多发患者的复发情况时,一个病损复发即视为复发,以该复发病损的特点进行预后分析;若有多个病损复发,则选取随访时间最长的病损加以分析。各类型患者的临床病理、影像学特点、治疗及随访资料见表1。

2.2 年龄及性别

散发型OKC:患者年龄分布广泛,最小者1岁,最大者87岁,平均年龄(36.03±16.81)岁,发病高峰为11~30岁,占全部散发型OKC患者的44.6%(358/805例)。男性450例,女性355例,男女性别比为1.27 ∶1,女性患者发病年龄稍低于男性,男性平均(37.87±17.73)岁,女性平均(34.08±15.50)岁,差异有统计学意义(t=3.248,P<0.05)。

综合征相关OKC:患者平均发病年龄(20.97±14.68)岁,显著低于散发型OKC患者(t=5.030,P<0.05)。男性20例,女性12例,男女性别比为1.75 ∶1,与散发型OKC相比差异无统计学意义(χ2=0.523,P>0.05)。不同性别的综合征相关OKC患者发病年龄之间差异无统计学意义(t=0.064,P>0.05),见图2。

实性型OKC平均发病年龄为45.00岁,2例男性,1例女性。外周型OKC平均发病年龄为65.75岁,3例男性,1例女性。

2.3 发病部位

805例散发型OKC患者统计病损数824个,74.2%(611/824)发生于下颌,其中下颌磨牙及升支区为最好发的部位(463/824,56.2%),累及下颌前牙区者37个,前磨牙区99个,在累及磨牙及升支区的463个病损中,12例跨越中线。25.8%(213/824)发生于上颌,其中上颌前牙区32个病损,前磨牙区48个,累及磨牙及上颌结节区者127个(6例病变跨越中线),约33.8%(72/213)的上颌病损累及上颌窦。

综合征相关OKC患者统计病损数103个,60.2%(62/103)发生于下颌,其中下颌前牙区7个,前磨牙区8个,下颌磨牙及升支区同样是最好发的部位(43/103,41.7%,4个病损跨越中线)。约39.8%(41/103)发生于上颌,累及上颌前牙区者7个,前磨牙区4个,在累及磨牙及上颌结节区的27例病损中,3例病变跨中线。14.6%(6/41例)累及上颌窦,显著少于散发型OKC(χ2=4.491,P<0.05)。综合征相关OKC与散发型OKC相比,更易发生于上颌(χ2=9.119,P<0.05),见图3。

实性型OKC与外周型OKC均为单发,前者分布于上颌前磨牙区(1例)和下颌磨牙升支区(2例),后者发生于后颊部(3例)及翼腭窝(1例)。

2.4 组织学特点

844例各型OKC均呈现典型的OKC组织学特点,衬里上皮为较薄复层鳞状上皮,表层不全角化,基底细胞核深染、呈栅栏状排列,此外,有些病例的囊壁内含子囊或上皮岛(图4A、B),炎症可使区域衬里上皮失去其原有特点,有些病例的衬里上皮可表现基底细胞蕾状增殖。

约84.6%(681/805例)的散发型OKC和81.7%(26/32例)的综合征相关OKC中观察到了不同程度的炎症反应。综合征相关OKC的囊壁中子囊和上皮岛的出现率显著高于散发型OKC(分别为56.3%和17.9%,χ2=23.430,P<0.05)。17例(2.1%)散发性OKC中可见局部区域上皮呈正角化。35例(4.3%)散发型OKC和1例(0.3%)综合征相关OKC中可见基底细胞蕾状增生,两者差异无统计学意义(χ2=0.112,P>0.05)。

实性型OKC的病变呈实性,由多个充满角质的囊肿样结构组成,其衬里上皮表现或部分表现OKC的典型特点(图4C)。外周型OKC的衬里上皮表现典型的OKC特点,以此可区别于发生于软组织的表皮样囊肿(图4D)。实性型和外周型OKC中也可见不同程度的炎症反应。

表1 OKC的临床病理及随访资料Table 1 The clinicopathologic characteristics and follow-up data of OKCs

*, the location was based on the center of lesions, peripheral OKCs were not account; #, multiple cases were just counted once, the shortest recurrent or longest follow-up lesions were chosen.

2.5 影像学特点

OKC的影像学表现各异,可呈单房或多房性透射影,一般边界清楚可有骨白线切迹,与牙齿关系密切,常伴有牙根吸收或埋伏阻生牙,其影像学特点可与含牙囊肿、单囊型成釉细胞瘤等其他类型的颌骨病损类似(图5)。

在具有影像学资料的601个散发型OKC病损中,71.2%(428/601)为单房,28.8%(173/610)为多房;55.1%(331/601)出现牙根吸收,38.6%(232/601)伴有埋伏阻生牙。综合征相关OKC的多房病损较散发型OKC少,约占15%(12/80),两者差异有统计学意义(χ2=8.17,P<0.05)。综合征相关OKC中,50.0%(40/80例)出现牙根吸收,38.8%(31/80例)伴埋伏阻生牙,与散发型病例类似。具有影像学资料的2例实性型OKC均表现为多房性透射影,但局部有密度增高区,病损区域边界不清。

2.6 治疗及随访

本组病例的治疗方法包括刮治术、开窗术(也称造袋术、减压术)和截骨术。刮治术为伴周缘处理的彻底刮治术,刮除全部病变组织,并使用石炭酸处理暴露骨面3次,之后用酒精中和3次。开窗术通过在病损处开窗后留置阻塞器,以生理盐水腔内冲洗3次/d,每3个月复查,视病变恢复情况决定二期刮治术的时机。病变范围较大的病例采用区段截骨术。

824个散发型OKC的病损中,88.0%(725/824)行刮治术,7.6%(63/824)行开窗术,4.4%(36/824)行截骨术。综合征相关OKC由于发病年龄小且多发,多采用分次刮治的序列治疗,即不同部位的病损在不同时期进行刮治,仅4个(3.8%)病损使用了开窗术,无行截骨术的病例。3例实性型OKC均行刮治术,4例外周型OKC行病损单纯摘除术。

行开窗术的散发型OKC病损63个,大部分位于下颌磨牙及升支区(56/63,88.9%),3个位于下颌前磨牙区,4个位于上颌(2个累及上颌窦);行开窗术的综合征相关OKC病损4个,均位于下颌磨牙及升支区,其中2个为同一患者的双侧病损。随访发现,除1例(散发型OKC)开窗失败、后改行彻底刮治术外,其余66个病损均治疗有效,52个在不同时期进行了二期刮治,其余14个病损随访至今未行二期刮治,其中有8个随访时间超过3年(随访时间最长者为9年),均无失败表现。在52个进行二期刮治的病损中有5个失访,14个复发(包括11例散发型OKC,3个综合征相关OKC病损来源于2例患者)。就患者性别、发病部位、影像学及组织学特点等因素构建Kaplan-Meier生存曲线,Log-rank检验未发现与复发相关的因素,后续预后分析仅针对进行二期刮治的开窗病例。

具有随访资料的散发型OKC患者613例,平均随访时间(4.10±3.87)年,总复发率18.9%(118/613例),复发高峰在术后1~3年,术后13年以后未发现新的复发病例。588例行刮治术,118例复发,复发率为20.1%,其中单纯刮治术545例,复发率为19.6%(107/545例);开窗后行二期刮治术43例,复发率为25.5%(11/43例),两者差异无统计学意义(χ2=0.879,P>0.05)。25例截骨术病例随访均未复发[随访时间1~14年,平均(3.42±4.31)年]。

针对散发型OKC病例的临床资料(年龄段、性别、部位、单/多发)、影像学资料(单/多房、是否有牙根吸收、埋伏阻生牙)、组织学特点(是否可见炎症、子囊、正角化区域、上皮增生活跃、基底细胞蕾状增生)、保守治疗(单纯刮治/开窗后刮治)等因素进行共线性检验,确定各因素之间彼此独立。针对以上因素分别绘制Kaplan-Meier曲线并进行Log-rank检验,发现年龄段(χ2=18.857,P<0.05)、单/多房(χ2=22.419,P<0.05)、单纯刮治/开窗后刮治(χ2=7.959,P<0.05)对复发的影响有统计学意义。对以上因素进行Cox多因素分析,仅发现单/多房病损与复发相关,即多房性病损更易复发(表2), 其他因素(如是否有子囊、行单纯刮治术还是开窗后行刮治术等因素)与复发无统计学相关性。

表2 散发型OKC的Cox回归分析Table 2 The quantities in the Cox regression equation with sporadic OKCs

对有随访资料及影像学资料的501例病例(多房性病损155例,复发46例;单房性病损346例,复发38例)进行卡方检验,显示多房性病损较单房性病损更易复发,差异有统计学意义(χ2=26.808,P<0.05),与上述分析结果一致。

综合征相关OKC行刮治术后复发率为44.8%[13/29例,随访时间1~11年,平均(2.93±3.02)年],显著高于散发型OKC(χ2=178.262,P<0.05)。采用上述同样方法进行预后分析,所有因素Log-rank检验P值均大于0.05,提示这些因素与综合征相关OKC的复发无显著相关性。

2例行刮治术的实性型OKC有1例在术后两年复发,4例外周型OKC行单纯摘除术后无复发。

3 讨论

OKC约占全部颌骨囊肿的10%~30%[3],好发于青壮年,11~30岁为发病高峰,可能还存在51~60岁第二发病高峰[1]。男性较女性稍多发,但差异并不明显。好发部位是下颌磨牙及升支区,多沿颌骨长轴生长[8]。约5%的病例与NBCCS相关[4,9]。本研究所得到的流行病学资料与以往文献基本相符,但发病年龄集中于11~30岁,第二发病高峰不明显。在本组散发型OKC中,女性发病年龄低于男性。

与其他颌骨囊肿相比,OKC具有较高的术后复发率,以往研究所报道的复发率为12%~50%[10-11],复发一般出现在术后的1~5年,少数发生在术后更长时间[12]。以前的研究认为OKC的复发受多种因素影响,可能与治疗方法[13]、手术难度和囊壁中子囊[14]等相关,囊壁中散在的子囊及上皮岛不易去除,牙根周围的复杂结构增加手术难度,使囊肿壁难以完整摘除,促使疾病复发。本研究对大样本量的散发型OKC及综合征相关OKC进行了长期随访及预后分析,发现散发型OKC行单纯刮治术后的复发率为19.6%,开窗术后行二期刮治术者的复发率略高(25.5%),但两者差异无统计学意义,行截骨术治疗的患者无复发。经多因素分析,散发型OKC刮治术后复发与病损影像学呈多房性改变呈显著相关,除此之外,单纯刮治术和开窗术后刮治这两种保守治疗方法、囊壁中子囊的存在、单/多发等因素对复发率的影响均无统计学意义。综合征相关OKC行刮治术后的复发率较高(44.8%),显著高于散发型OKC,对于这一结果应慎重解释,因为90%以上的NBCCS患者表现为颌骨多发性囊肿,有些行刮治术后发生的病损是复发或是新发很难确定,特别是发生部位邻近的时候。本研究结果提示,综合征患者行颌骨囊肿刮治术后应密切随诊,因为接近一半的病损可能局部复发或再发。

开窗术有创伤小、最大程度保存患者颌骨外形及功能等优点,但因其疗程长、对患者依从性的要求较高,在一定程度上限制了其应用[15-16]。本研究对67个行开窗术的OKC病损进行了临床观察,除1例开窗失败后改行彻底刮治术外,其余66个病损均治疗有效,其中52个病损进行了择期刮治,虽然二期刮治术后仍有复发(14/47, 29.8%),但本组中有14个病损随访至今(8个病损超过3年)未行二期刮治,临床上无失败表现,这提示部分OKC病损有可能通过开窗术有效控制。但是,毕竟本组行开窗术治疗的病例数有限,对其适应证选择、二期刮治时机以及预后判断等方面还需更多病例的积累。对于病变较大、刮治术可能导致病理性骨折、依从性较好以及年轻(颌骨及牙胚发育尚未完成)患者,可优先考虑开窗术,定期复查,开窗6个月以上且病变有愈合倾向时,酌情行二期刮治术[15-16]。对于仅行开窗术、未进行二期刮治但病损得以控制的患者,临床上应注意密切随诊,因为此种方法虽消除了原主要病损,但有可能未彻底去除病变的上皮,留下复发隐患[17]。当然,即使采用单纯刮治或开窗后二期刮治的OKC患者,定期随诊也是必要的,特别是术后3年内。

本组病例中,综合征相关OKC占所有OKC的3.8%,发病年龄低于散发型OKC,93.7%为颌骨多发囊肿,行刮治术后的复发率高且复发间隔短。值得注意的是,在散发型OKC中亦有少数多发性病例(1.7%),对于年龄较小的多发性OKC患者,诊断应特别注意排除NBCCS的可能,因为颌骨多发性OKC常常为NBCCS的初发症状。

实性型OKC和外周型OKC作为特殊的亚型较为少见,相关研究少,多为个案报道[6,18]。本组病例中,实性型3例,外周型4例,其中实性型病例行刮治后可复发,外周型经单纯摘除术可治愈。从本组患者的平均年龄来看,实性型(45.00岁)和外周型(65.75岁)均大于散发型OKC和综合征相关OKC患者。

OKC主要发生在颌骨内,其生长具有一定的隐匿性[3-4],病变的早期诊断存在困难,待临床发现时病变已波及较大范围,导致颌骨较大的破坏,从而影响患者口腔颌面部的外形和功能。由于OKC生长的局部侵袭性,采用保守性手术治疗后具有较高的复发倾向。我们通过大样本的回顾性研究,分析了844例OKC的临床病理特点发现:(1)散发型OKC第二发病高峰不明显;(2)综合征相关型OKC的发病年龄低于散发型OKC,易多发;(3)实性型OKC及外周型OKC有独特的病理学表现,较为罕见,但目前来看发病年龄均大于其他两型。在对各型OKC进行随访的过程中发现:(1)OKC复发的高峰在术后1~3年;(2)散发型OKC的复发与病损影像学表现为多房性改变呈显著相关;(3)部分散发型OKC可由开窗术有效控制,对于未行二期刮治的开窗病例应定期随诊;(4)综合征型OKC最易复发,未发现确切的复发相关因素;(5)实性型OKC病例行刮治后可复发,外周型OKC经单纯摘除术可治愈。虽然对于OKC是囊肿还是肿瘤的争论告一段落,但对于其发病机制和生物学行为的认识还有待不断深入。