田园诗歌的生态话语“认知”识解

——以华兹华斯的《孤独的割麦女》为例

2020-02-24殷少平张勇

殷少平 张勇

一、引言

威廉姆·华兹华斯(William Wordsworth,1770-1850),英国浪漫主义时期的“湖畔派”诗人(Lake poets)领袖,生活在英国社会从农业文明向工业文明的急速过渡期,嗅到了隐藏在工业文明繁荣背后的自然生态危机,最终遁迹于山水田园长达50余年,创作了大量歌颂自然、爱护自然和人与自然共处的伟大诗篇。华兹华斯的诗歌文笔清新而朴素,活泼而深刻,自然而流畅,尤其山水诗极其灵秀,优美动人,寓情于景,情景交融。诗歌主题大多描绘自然风光、山水田园、劳动人民和青年男女等。无疑他成了描绘英国自然风光的专业画匠,就其描绘本质上也总带有地域风情,可见诗人已然达到“诗中有画,画中有诗”的“诗画一律”境界,在诗艺上实现了划时代的革新,以至有人称之为英国史上第一位现代诗人。他在《抒情歌谣集》序言中提到:所有优美的诗歌都是人们在宁静时回忆起来的一种强烈感情的流露(the spontaneous overflow of powerful emotion)。不难看出,华兹华斯的田园诗皆源于对身边自然形式(乡村古寺、田园山川、河流湖泊、鸣鸟幽谷等)的细致观察和精心体验,将自身与大自然融为一体。从生态语言学角度看,这些诗歌均可堪称优秀的生态话语(ecological discourse)。文章从认知语言学角度分析他的《孤独的割麦女》(The Solitary Reaper)(下面简称“《割麦女》”)这首田园诗歌,旨在厘清:第一,诗人是如何用“语言”这个中介表达出个人内心的生态观;第二,笔者如何另辟蹊径地运用生态话语分析对诗歌进行研究。

二、研究现状

目前检索中国知网CNKI发现,学界对《割麦女》进行研究的论文有40多篇,主要基于文学和语言学两个领域,其中99%的论文是纯文学视角展开,如:主题、文体(语态、格律、措辞、意象、美学和风格等)、文学理论(人文主义、结构主义、二元对立、后殖民主义、女性主义、生态文学和女性生态文学),大都阐述了华兹华斯笔下的自然风光的美丽、割麦女的“孤独”、诗句格律的押韵、措辞的灵活、意象的美学、对“以人类为中心”和“男权主义”的反对和对“女性主义”和“保护自然”的倡导等,只有一篇是基于语言学的系统功能语法理论从语场、语旨和语式三个方面对诗歌的文本进行剖析,进一步探讨诗歌的内涵和意境美。可见现有关于《割麦女》的研究大多停留在文学的主题、文体和文学理论上,理论深度还不够,特别是对话语没有深入的“认知”研究,没有通过经验联系的框架语义来研究语言范畴的丰富多变和层级关系,也没有从认知隐喻的角度去探讨语篇隐含的生态话语内涵,更没有从图形-背景的转移和变换来研究“割麦女”和“大自然”的具体内在关系。为此,文章以田园诗《割麦女》的生态话语为研究对象,重点运用认知语言学的框架语义、认知隐喻和图形-背景理论识解该诗所体现的生态话语。

三、初步解读

《割麦女》这首诗的主题是一位高原姑娘在大自然中劳动的画面。全诗共四个小结,每个小结包括8个诗行。第一节描述了诗人看见一位苏格兰高原麦田里的少女正在收割麦子,听到她的歌声回荡在深邃的峡谷中,感受到人与自然的和谐画面;第二节描述了诗人由割麦女的歌声联想到大自然中的歌唱家“夜莺”和“杜鹃”,夜莺的歌声能为穿梭于阿拉伯沙漠的疲惫旅人解乏消渴,杜鹃的歌声能为深处寒冬的赫伯利岛民带来春天的希望,此处诗人将少女和夜莺、杜鹃相比,充分体现了作者的人与自然平等观;第三节描写了诗人试图在猜测割麦女唱歌的内容,虽不懂但是可以通过音调推测出姑娘唱的是人类在自然实践活动中的经历;第四节描写割麦女的婉转歌声不绝,执镰弯腰割麦亦不绝,这歌声、这画面久久回荡在诗人“爬山”的旅程中,不愿挥去,体现了姑娘对劳动的热爱,与大自然母亲形象融为一体。

总体来说,每节诗行是押韵的(abab ccdd),其中第一节和第四节中的第一行和第三行没有押韵。有关诗行的押韵与否是意义表达驱动的。押韵的如:lass/pass;grain/strain;profound/sound;chant/haunt;bands/sands;heard/bird;seas/Hebrides;sings/things;flow/ago;lay/today;pain/again;ending/bending;still/hill;bore/more这些都是自然的、平静的、合拍的自由行为(少女经过;谷穗沉重;峡谷深邃;歌声萦绕;沙子成堆;赫伯利海;歌唱琐事;逝水流年;吟诵今日;再次痛苦;弯腰不止;寂静山脊;承载更多)。不押韵的人与自然互动的图形背景凸显,如:field/herself(田野与独自);sang/work(唱歌与劳动)。

四、框架语义分析

在20世纪70年代末,Charles J.Fillmore在格语法(Case Grammar)理论的基础上提出并发展了框架语义学(Frame Semantics),被视为通向理解及描写词语和语法结构意义的一种途径。框架语义学认为,为了理解语言中词的意义,人们头脑中必须先有一定的概念结构,它能够为人们理解词语的表达提供背景知识,即语义框架知识(Johnson et al,2001)。框架语义学以经验主义和以皮亚杰(J.Piaget)的建构论为哲学基础,主张人的认知来源于后天主客体相互作用的结果。Fillmore认为:“句子描述的是场景(scene),场景中的各参与者承担格角色。通过透视域(perspective)的选择,一部分人参与进透视域,成为句子的核心(nucleus)成分,每一个核心成分都带有一个深层语法关系(grammatical relation)。其他参与者不一定能进入句子,即使出现在句子中,只能成为句子的外围(periphery)成分。这样,每一个句子就有格角色和语法关系两个平面,这两个分析平面把句子跟它所描述的场景联系起来,解释句子的语义和句法现象。”

Fillmore(1997)称意义是联系着场景的,人们通过反复体验真实场景才能在大脑中形成“概念结构”(“场景结构”)。陶明忠、马玉蕾(2008)称和“底层结构(underlying structure)”一样,“概念结构”表达的仍是与动词相关的语义角色及语义角色之间的关系。所以格语法中的“场景结构”与“底层结构”都是框架语义学中的“概念结构”。此外也称格语法中的“核心成分”和“外围成分”是框架语义学的“参与者”和“道具”,体现为“核心框架元素”和“非核心框架元素”。总之框架(frame)指通过经验获得的模式化状态和情景。例如,人们在理解“餐馆”这个概念时,会有一组默认的相关概念作为背景,如顾客、服务员、菜单等,这些概念共同形成了“餐馆”的框架。又如,在词库里land与ground的含义模糊,若将其置于框架语义下就迎刃而解了:land属于与sea对应的框架内,而ground隶属与air对应的框架内。

下面从框架语义对《割麦女》进行生态话语分析。首先在“田园”框架中,会有一组默认的概念作为背景,如田野、生物、乡民、劳动等,这些概念共同形成了“田园”的框架。此外通过经验还可以进一步以“田野”“生物”“乡民”“劳动”等为框架。在《割麦女》中,在“田园”框架下有框架“田野”[field田野/highland高原/vale河谷/hill山/sickle镰刀]、“生物”[grain麦穗/nightingale夜莺/cuckoo杜鹃]、“乡民”[lass少女/maiden女仆]、“劳动”[reap收割/cut割/bind捆/sing唱/chant吟]。此外,也可以以“田园少女”为框架,会有独自[single一个/solitary孤独的/by herself靠自己/alone独自一人]、唱歌[sing唱/sings常态唱/singing正在唱/chant吟唱/song歌曲]、音调[melancholy忧郁的/thrilling兴奋的/plaintive哀怨的/welcome欢迎的/humble普通的/notes音符/lay短诗/music音乐]、歌声[voice人声/sound回声]、主题[old旧的/unhappy不开心的/far-off遥远的/familiar matter琐事/sorrow悲伤/loss失落/pain痛苦/battle战场]这一组默认的概念作为背景。既然有人唱歌,自然会有人观赏,便有了“旁观者”的框架,即为:经过[pass]、看见[behold/see]、驻足[stop]、聆听[listen]、脑海回荡[bore in mind and heart]。以上框架元素皆自然构成了《割麦女》的框架语义概念。最终通过“田园”这个框架概念进而激活了所有其他概念。在框架语义学中,一个词代表一个经验范畴,而该范畴亦可用于众多语境中,其典型用法即背景情景跟定义的原型匹配。通过“田园”框架,《割麦女》的画面跃然纸上,清新明了。

此外,诗人进一步使用框架语义,通过丰富的词汇生动精确刻画诗歌的各种意象和具体语义。如用lass[少女;美丽]和maiden[少女;仆人]来明确定义割麦女是一个年轻漂亮的女仆;用single[形式单一]、solitary[内心孤独]、by herself[依靠自己]和alone[独自一人]来精心勾勒出割麦女虽单人独马、内心孤寂,却也靠自己自力更生,撑起了一片天;用field[田野]、highland[高原]、vale[河谷]来详细描绘割麦女在高原上的田野上割麦,而不是在一马平川的田野上劳动;用reap[收获;获得]、cut[用刀割]和bind[用绳子捆]细致地刻画了割麦女丰收和干农活儿的娴熟;用nightingale[夜莺;快乐之鸟]和cuckoo[杜鹃;希望之鸟]来刻画割麦女的歌声婉转动听,传达希冀和福祉;用voice[嗓子声音]和sound[物化声音]来精确刻画割麦女的歌声如此嘹亮以至久久回荡在河谷中;用melancholy[忧郁]、plaintive[哀怨]、humble[普通]、welcome[受欢迎]、thrilling[兴奋的]形象地描绘了割麦女的曲子虽忧郁哀怨普通却颇受欢迎和令人兴奋;从theme[主题]、old[旧的;老的]、unhappy[不开心的]、far-off[遥远的]、sorrow[悲伤的]、loss[所失]、pain[悲痛]、battle[战场]和familiar matter[琐事]构建了割麦女唱歌主题皆源于对自然生活的体验;从behold[看;动作]、pass[走过]、see[看见;结果]、listen[听;持续动作]、motionless[静止;身体]和still[安静;身心]可以侧面反映割麦女的歌声让路人为之倾心驻足。

总之,从认知语言学的哲学体验观看,“田园”框架语义下,诗人构建了一个鲜明的田园框架概念背景,接着用更细致的“割麦女”框架生动描述了每一个范畴词所带来的具体语义,让“田园”场景和“割麦女”形象从各个层面和视角清晰绽现,给读者呈现出一个从视觉、听觉、感觉和触觉的多模态画面,充分体现了人与自然的“天人合一”。

五、认知隐喻分析

Lakoff & Johnson(1980)称隐喻不仅是一种修辞手段,更是人们赖以生存的认知手段和思维方式。认知语言学认为,隐喻是跨越范畴的认知过程,通常由“本体”和“喻体”构成,包含分属不同范畴的两个认知域:“目的域”和“源域”,前者是认识的对象,通常是陌生的、未知的、抽象的概念;后者是借助的对象,往往是熟悉的、已知的、具体的概念。隐喻通过把不同范畴中的概念联系起来并将跨越范畴的映射实现语义特征迁移,实现对目的域特征的重新认识以便让人们更容易识解抽象陌生的未知概念。Lakoff & Johnson(1980)将概念隐喻分成三类:实体隐喻、结构隐喻和方位隐喻。

(一)实体隐喻

实体隐喻是指以人类生理实体的经验为基础,把事件、行为、情感、思想等抽象概念视为实体的方法。以通货膨胀为例:这里将上涨的经验处理为实体,形成“Inflation is entity”(通货膨胀是实体)的实体隐喻。如:Inflation is lowering our standard of living.(通货膨胀日益降低我们的生活水平);Inflation is backing us into a corner.(通货膨胀把我们逼入绝境)。

诗中,“No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands.(夜莺在这时嘀呖啼啭也不如这歌声暖人心房)”和“A voice so thrilling never was heard in spring time from the cuckoo-bird,breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides.(杜鹃声声唤醒了春光,啼破了海上辽阔的沉寂,也不如这歌声动人心肠。)”就是两个实体隐喻。纵观英国诗歌中的杜鹃和夜莺形象,一直都是美妙事物的替代品,是快乐的化身。因此这里将人们对“夜莺”和“杜鹃”的经验处理为实体,称其为“快乐的化身”和“春天的希望”。夜莺让远在沙漠的疲惫旅人们解乏消渴,杜鹃给极地赫伯利群岛的寒冬带来了春天的希望。诗人赋予夜莺和杜鹃与人平等的权利,说明了诗人的人与自然平等的生态观。夜莺和杜鹃赋予人们快乐和希望,进一步体现了人与自然的和谐。

(二)结构隐喻

结构隐喻的作用最为显著,因为它们使人们超越指向性和所指,给人们提供了基于另一概念构建一个概念的可能性。如“时间就是金钱”这个隐喻中,“时间”和“金钱”各自都是一个概念,如果将来源模式“金钱”的结构映射到目标模式“时间”中去,前者的某个点对应于后者里的某个点。时间的流动模式被规约化地对应到金钱的流动模式上,即一去不复返的流动模式凸显了其珍贵与难得。

在《割麦女》诗歌最后一节中,“And as I mount up the hill(当我登上高高的山岗)”是个结构隐喻,此处“hill”实际上是“life(人生)”。换言之:“人生就是爬山。”这个隐喻中,“人生”和“爬山”各自为一个概念,将来源模式“爬山”的结构映射到目标模式“人生”中去,人的生命活动被规约化地构想为爬山活动:来到这个世界(山脚下为起点),不断爬行(生活过程),到达山顶(生命终结)。此外,将开头的“behold her”中的“her”实际上用割麦女的形象映射到大自然的大地母亲形象上,割麦女在诗中的意象成了人类母性的代表和人类原初的象征:崇高、伟大、无私、奉献。显然,诗人把人类的生活看作是主客体的互动,人类是主体,自然是客体;人类与自然相互依赖、相互作用,最后融为一体,实现“天人合一”。

(三)方位隐喻

方位隐喻是一种概念隐喻,是说话者通过基本的空间概念,例如:上下、内外、中心边缘等一系列的目标概念联系在一起。比如:高兴是上,难过是下。那么“I'm in high spirits.(我情绪高昂。)”和“You let me down.(你让我心情低落。)”就是方位隐喻。现在讨论这三种认知隐喻在《割麦女》中是如何体现和运用的。

诗人在诗中提到“the sickle bending(弯弯的镰刀)”,此处“bending(弯的)”本来指镰刀或月亮的弯曲状态,此处该形状隐喻为被劳动的苦重压弯了腰。此外,“mount up the hill”中的“up”本义是向上,此处可以隐喻为“积极热情”,诗人在听了割麦女的令人振奋的歌声之后备受鼓舞,以积极向上的心态去攀登人生高峰。最后,诗中“motionless and still”本来是指身体在空间上处于静止,即零移位状态,这里隐喻为心理活动中的静止状态。这些隐喻时时刻刻提醒读者:人与自然在很大程度上惊人的相似。Romaine(1996)曾指出:“我们选择的赖以生存的隐喻非常重要。”诗人在诗中选择的隐喻处处体现着积极向上的生态话语,隐喻分析让其更形象直观,更让读者体会到人与自然的相互依赖、相互作用和相互融合。

六、图形-背景理论分析

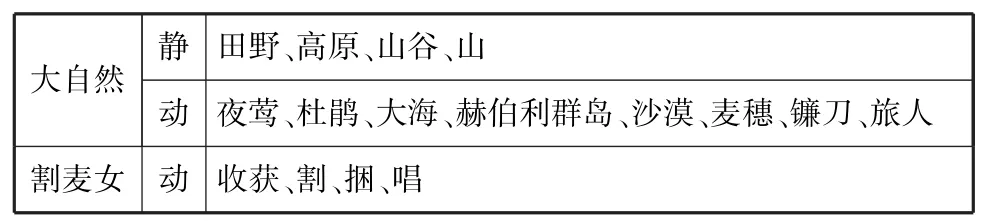

丹麦心理学家埃德加·鲁宾(Edgar Rubin)是最早将源自格式塔心理学的图形-背景理论引入心理学的人,并且为进一步解释图形和背景之间的转换,他还设计了人面/花瓶图(the Face/Vase Illusion)。人面/花瓶图显示,图形和背景会随着观察者注意焦点的变化而变化。即使图形和背景可以相互转换,但还是有规定限制的。语言学家Leonard Talmy最早把图形-背景理论引入认知语言学的研究中,并对其进行了深入的分析。他认为“图形-背景”分离原则是语言组织信息的一个基本认知原则:图形是一个移动的或概念中可移动的物体,其路径、位置或方向被视为变量,其特殊值是相对值;背景是一个相对参照框架的静止的参照物,图形的路径、位置或方向相对于背景是静止的。一般来说,人们既看到背景又看到图形,只是因物体的凸显度和观察者的焦点不同而已。Peter Stockwell在《认知诗学导论》提到:“焦点具有选择性,而不是一视同仁的。知觉场中的某些要素被选中作为焦点,被选中的要素通常归为图形。阅读文学文本是一个动态的体验,是一个不断更新焦点来塑造和追随图形-背景关系的过程。”中国学者将该理论应用于对中国经典诗词的研究和解读,力求探索蕴藏在不同于本土文本解读的“情”“画”“志”“意”。董璞玉在《图形-背景理论下的唐诗解读》中说:“图形-背景理论为分析、鉴赏诗歌提供了一个新的途径。”下文将以“图形-背景”理论来对《割麦女》进行话语分析。总体来说,《割麦女》所呈现的画面就是大自然和割麦女两个大的意象。根据图形-背景理论来说,在一定的图形和背景特征下,图形和背景是可以随着观察者焦点的变化而变化的。在确定图形和背景之前,先需明白图形特征和背景特征可以自由转换的条件(图1),再明确诗歌中大自然和割麦女的特征(见表1)。

图1 图形-背景特征

表1 诗中的大自然和割麦女形象对比

题目《孤独的割麦女》乍一看,主题是凸显割麦女的,读者自然以“割麦女”为图形,以“大自然”为背景。首先,从运动和静止角度,诗歌第一节开头用“你看!那高原上年轻的姑娘”唤起了读者的注意,诗人让读者看高原“背景”下的“图形”姑娘。紧接着从“独自一个人正在田野上,一边收割,一边在歌唱”和“她独自在那里又割又捆”描述割麦女“割”“捆”“唱”,在背景田野上一直处于运动状态,且独自一个人,既完整又独立。此外,割麦女相对于大自然较小。最后,诗人通过夜莺和杜鹃的反衬,描绘割麦女的婉转歌声及其歌唱主题来突出其较高的关注度。所以,此种视角下,依据“图形-背景”特征来看,“割麦女”属于“图形”,“大自然”属于“背景”。在诗人眼里,大自然,亦称“大地母亲”,是人类生命的源泉,是人类赖以生存的场所,默默无私地以“背景”的方式为人类的生存和发展提供源源不断的资源;割麦女宛如大地母亲的孩子,是大地母亲爱的焦点,在大自然的怀抱里恣意徜徉。

然而,再一想,开头的“behold her”中的“her”也可以指“大自然母亲”,多数读者在读的过程中和读后会被大自然层次清晰和色彩鲜明的画面感深深打动和吸引,诗中不仅有开阔大气的高原峡谷,还有金黄色的麦浪在秋天的田野上随风摇摆,更有在沙漠里歌唱的夜莺和赫伯利岛啼啭的杜鹃……让人身临其境,浮想联翩,读者似乎能看见、听见、感觉、尝到和吸入大自然所提供的各种灿烂的色彩、歌声、丝一样的质地、空气的香甜和万物的芬芳,此时大自然也处于运动中,是完整的,关注度、显著度和自立性明显增高,虽无意争“焦”,已然成“焦”,仅凭借“自然”实力便自然地被当作“图形”了。相比之下,置身于高原上随风舞动的麦浪中的割麦女却显得十分渺小。诗人通过描写割麦女的渺小来反衬大自然的宏大壮观。此外,在整个画面中,割麦女最突出的便是她忧郁的歌声了,她的歌声引出了大自然中的歌唱家夜莺和杜鹃,一个是快乐之子,一个是希望之子。诗人从少女的歌声中听出其孤独忧郁的内心世界,然而这一切似乎在与大自然接触刹那便消失了。显然她已自然化,可与自然交谈,诉说不畅,并从中获取慰藉。所以,夜莺杜鹃的出现,从某种意义上也给“孤独的割麦女”带来快乐和希望,此种视角下,自然中的夜莺杜鹃也充当了图形角色。显然,如果以“割麦女”的渺小和有限来反衬“大自然”的宏大和无限,依据“图形-背景”理论特征,大自然是图形,割麦女是背景。在诗人的视野里,割麦女虽然孤独,但是她早已融入了大自然中,成为不可或缺的一部分,在大自然的怀抱里,她是温暖的、是幸福的、是被爱的。

七、结语

文章在生态话语分析的框架中从认知语言学的框架语义理论、认知隐喻和图形-背景理论的角度对华兹华斯的田园诗歌《割麦女》进行了分析和讨论,并试图通过语言分析来探讨意义是如何被语言形式体现的。通过分析,一方面揭示了在分析语言的过程中,诗人是如何用语言这个中介表达出自我内心的生态观;另一方面向读者演示如何借助诗歌对生态话语分析进行研究,也展示了认知语言学理论是如何与生态话语分析实践相结合的。分析显示,《割麦女》主要勾勒了田园诗歌中的大自然和割麦女两大形象。从框架语义理论看,大自然[包罗万象;广袤无边;大地母亲],割麦女[孤独;渺小;勤劳;坚毅];从认知隐喻看,一个是大“Her”,一个是小“Her”,都代表着“母性”特征:崇高、伟大、无私和奉献;从图形-背景理论来看,大自然和割麦女可以相互转换、相互融合,尽显“天人合一”的生态观。