德育任务视角下理科课程标准与教科书的一致性研究

2020-02-22严虹

摘 要 教育部《中小学德育工作指南》中指出:“课程育人”是实施德育工作途径之一。长期以来,理科课程由于其学科特点,落实德育任务的形式势必与文科课程有着较大的差异。研究从显性和隐性两个方面,针对义务教育阶段理科课程标准与教科书进行德育任务一致性研究,分别从横向分布、纵向趋势以及学科比较三个视角进行深入分析,從而得出主要结论,以期为我国理科课程相应设置提供一些启示。

关键词 德育任务 课程标准 教科书 一致性

一、问题的缘起

为了落实立德树人根本任务,不断增强中小学德育工作的时代性、科学性和实效性,2017年教育部发布《中小学德育工作指南》[1](以下简称《工作指南》),其中指出:“课程育人”是实施德育工作途径之一;“要根据不同年级和不同课程特点,充分挖掘各门课程蕴含的德育资源,将德育内容有机融入到各门课程教学中”。理科课程作为基础教育阶段课程设置的重要组成,必然也应该成为落实德育任务的重要载体之一。然而,由于理科课程的自然科学属性,落实德育任务的形式势必与文科课程,特别是道德与法制、语文、历史等课程有着较大的

不同。

在我国,课程标准是规定某一学科的课程性质、课程目标、课程内容、实施建议的教学指导性文件。而教科书是按照课程标准的要求进行编写的教学用书。根据国际教育成就评估协会(International Association for the Evaluation of Educational Achievement,简称IEA)对于课程层次的划分,课程标准属于期望课程,即国家、社会期望教授的课程;教科书属于潜在的期望课程,它具有半官方属性,在很大程度上影响着实施课程(教师的教学内容、方式)的进行。

本研究基于德育任务的视角,针对国内现行义务教育阶段理科课程标准与教科书进行一致性研究。

二、研究设计

1.研究对象的选择

根据教育部《义务教育课程设置实验方案》,将数学、科学、生物、物理、化学五门课程现行课程标准[2-6]以及教科书[7-11](以人民教育出版社出版系列教科书为代表)文本作为研究对象。

2.研究思路与方法

《工作指南》中指出德育内容包括理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育共五项内容,这是德育任务的显性层面要求;另外指出:数学、科学、物理、化学、生物等课要加强对学生科学精神、科学方法、科学态度、科学探究能力和逻辑思维能力的培养,这是理科课程当中德育任务的隐性层面要求。

鉴于理科课程的特殊性,虽然不能完全如同道德与法制、语文、历史等课程将德育内容进行显性呈现,但是其中涉及的部分内容以及问题情境仍然可以直接呈现德育内容。因此,本研究主要从德育任务的显性呈现、隐性渗透两个方面进行研究(如表1所示)。

对于理科课程标准文本,将其中每一条内容条目作为基本单位;对于教科书文本,根据不同学科的编写特点,将其中每一个最小完整内容块(比如“章首语”“知识点”“探究环节”“实验环节”“单元小结”“练习题”等等)作为基本单位,根据理论框架就“显性呈现”“隐性渗透”分别进行编码并统计。

研究中引入“一致性程度”指标作为观测德育任务视角下理科课程标准与教科书两者的吻合程度,即计算显性呈现(或隐性渗透)各个指标各自所占比重差额绝对值之和。绝对值之和越大,两者一致性程度越低;反之,一致性程度越高。

基于上述“德育”任务理论框架,主要采用内容编码、描述统计、比较研究等定性与定量相结合的研究方法,分别从横向分布、纵向趋势、学科比较三个方面进行研究。

三、研究结果

1.横向分布的一致性研究

(1)显性呈现情况

通过文本分析和频度统计,课程德育任务显性呈现频次的绝对和相对数值如图1所示。

①由于课程标准与教科书文本呈现形式的不同,教科书中显性呈现频次远多于课程标准,是其总数的4.8倍。其中,两者在“理想信念教育”呈现频次均为最低,课程标准中没有出现相应内容条目,教科书中也仅出现1次(数学三年级下册第六章“年、月、日”中出现了“7月1日”建党节以及“10月1日”国庆节的相关图片,涉及中国革命文化教育内容)。“心理健康教育”出现频次均为最高,课程标准中出现84次,教科书中出现324次(其中出现交流、合作、讨论、分组学习等词条,涉及“心理健康教育”中的“学会学习”“人际交往”等内容)。

②课程标准与教科书文本在五个指标分布的一致性程度比较高(50%)。其中,所占比重差距较大的指标是:社会主义核心价值观教育(教科书高于课程标准所占比重15%);生态文明教育(教科书低于课程标准所占比重15%)。

③课程标准在五个指标分布中差异较大,理想信念教育所占比重最小(0%),心理健康教育所占比重最大(48%);教科书在五个指标分布中,中华优秀传统文化教育、生态文明教育和社会主义核心价值观教育所占比重较为相似,均为20%左右。

(2)隐性渗透情况

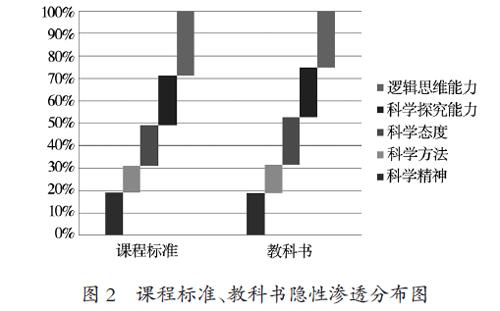

通过文本分析和频度统计,课程德育任务隐性渗透频次的绝对和相对数值如图2所示。

①由于课程标准与教科书文本呈现形式的不同,教科书中隐性渗透频次同样远多于课程标准,是其4.2倍。其中,“科学方法”出现频次均为最低,课程标准中出现104次,教科书中出现了466次。“逻辑思维能力”出现频次均为最高,课程标准中出现253次,教科书中出现了930次。

②课程标准与教科书在五个指标分布的一致性程度非常高(8%)。其中,所占比重差距最大的指标是:逻辑思维能力(教科书仅高于课程标准所占比重4%);差距最小的指标是:科学精神和科学探究能力(教科书与课程标准相所占比重吻合)。

③课程标准和教科书文本在五个指标分布中,科学精神、科学态度和科学探究能力所占比重均较为相似,均为20%左右。

2.纵向趋势的一致性研究

(1)显性呈现情况

鉴于义务教育课程设置情况,关于纵向趋势的研究对象选定为:理科课程标准以数学学科中的“课程内容”部分为例,理科教科書以数学学科为例。[12]

考虑到课程标准“课程内容”部分,第三学段内容条目数量最多,因此,将其各个指标呈现频次除以相应学段内容条目数量(即“条均相对频次”),得到课程标准条均相对频次图。同时,考虑到各个学段教科书文本篇幅的不同,因此,将其各个指标呈现频次除以相应学段页码总数(即“页均相对频次”),得到教科书页均相对频次图,可以得出:

①在课程标准“课程内容”部分,涉及显性呈现的内容非常之少,仅在“心理健康教育”指标出现,比如“能运用数表示日常生活中的一些事物,并能进行交流”;“经历与他人交流各自算法的过程,并能表达自己的想法”等等内容条目,涉及“心理健康教育”的“与人交往”等相关内容。

②在教科书中,涉及显性呈现的内容(378次)较之课程标准(仅11次)多很多。其中,“理想信念教育”指标最少,仅在第一学段出现1次;在“社会主义核心价值观教育”“中华优秀传统文化教育”“生态文明教育”指标当中,均呈现“凸”形分布,在第二学段出现频次最多,却在第三学段出现频次最少。“心理健康教育”指标三个学段基本持平。

③“心理健康教育”在课程标准第二学段当中呈现频次最高,第三学段当中呈现频次最低;而在教科书当中三个学段则持平。

(2)隐性渗透情况

分别统计课程标准、教科书在三个学段中隐性渗透指标相对频次数据,可以得出:

①在课程标准“课程内容”部分,“科学精神”“科学态度”“逻辑思维能力”三个指标均一致地呈现递增趋势;“科学方法”指标呈现“凹”形分布,在第一学段出现频次最高;“科学探究能力”指标则在第三学段呈现频次最低。值得一提的是,“科学态度”在第三学段的条均相对频次最高,接近0.30。

②在教科书文本中,五个指标均一致地呈现递增趋势。值得一提的是,“科学精神”指标在第三学段的页均相对频次最高,接近0.40。

③课程标准、教科书在“科学精神”、“科学态度”、“逻辑思维能力”三个指标当中的趋势一致,均为随着学段逐级递增。

3.学科比较的一致性研究

(1)数学学科

分别统计数学课程标准、教科书在显性呈现、隐性渗透两个方面的分布情况,可以得出如下结论。

①在显性呈现方面,数学教科书与课程标准分布的一致性程度非常低(152%)。数学标准仅在“社会主义核心价值观教育”以及“心理健康教育”指标有所涉及,其中,“社会主义核心价值观教育”仅出现2次,第四部分“实施建议”中“发扬教学民主,当好学生数学活动的组织者、引导者、合作者”;“教师以平等、尊重的态度鼓励学生积极参与教学活动,启发学生共同探索,与学生一起感受成功和挫折、分享发现和成果”。“心理健康教育”主要涉及其中“学会学习”“人际交往”等内容。数学教科书除了“理想信念教育”指标仅出现1次,其余指标所占比重分别为:30%、34%、17%、19%。

②在隐性渗透方面,数学教科书与课程标准分布的一致性程度比较高(50%)。数学标准所占比重最大(逻辑思维能力)与最小(科学探究能力)指标的差值为45%;数学教科书所占比重最大(逻辑思维能力)与最小(科学方法)指标的差值为19%。

③数学教科书与课程标准在隐性渗透分布的一致性程度高于显性呈现。在显性呈现方面,数学教科书与课程标准在“心理健康教育”指标差距最大(-76%),在“理想信念教育”指标差距最小(0%);在隐性呈现方面,两者在“逻辑思维能力”指标差距最大(-22%),在“科学方法”指标差距最小(-3%)。

(2)科学学科

分别统计科学课程标准、教科书[13]在显性呈现、隐性渗透两个方面的分布情况,可以得出如下结论。

①在显性呈现方面,科学教科书与课程标准分布的一致性程度比较低(64%)。科学标准中“生态文明教育”指标所占比重最大(46%),比如,“培养对自然的好奇心,以及批判和创新意识、环境保护意识、合作意识和社会责任感,为今后的学习、生活以及终身发展奠定良好的基础”,“了解科学、技术、社会和环境的关系,具有创新意识、保护环境的意识和社会责任感”等等;没有出现“理想信念教育”指标条目,其他三个指标差异较大。科学教科书中“心理健康教育”指标所占比重最大(57%),比如,“向同学介绍自己收集的叶”,“说一说发生的现象与其中的道理”等等;同样没有出现“理想信念教育”指标条目,其他三个指标所占比重非常接近,分别为15%、14%、14%。

②在隐性渗透方面,科学教科书与课程标准分布的一致性程度比较低(62%)。科学标准中“逻辑思维能力”指标所占比重最大(46%),比如,“发展学习能力、思维能力、实践能力和创新能力,以及用科学语言与他人交流和沟通的能力”,“经过推理得出结论,并通过有效表达与他人交流自己的探究结果和观点”等等;“科学方法”指标所占比重最小(11%),“科学精神”、“科学方法”、“科学态度”、“科学探究能力”四个指标所占比重均在20%以内。

科学教科书分布则相对较为均衡。其中,“科学精神”“科学态度”所占比重最大(26%),比如,“科学实践”环节,“调查生活中的工具”,“我们一起来探索磁铁的秘密吧”涉及“科学精神”中的实践精神、实证精神、探索精神等相关内容;“打开袋子看一看,我们的观察对吗?”“用多种方法观察一片叶”涉及“科学态度”中的好奇心、灵活性等相关内容。“科学方法”所占比重最小(8%)。

③科学教科书与课程标准在显性呈现、隐性渗透的一致性程度非常接近。在显性呈现方面,科学教科书与课程标准在“生态文明教育”指标差距最大(-32%),在“理想信念教育”指标差距最小(0%);在隐性呈现方面,两者在“逻辑思维能力”指标差距最大(-28%),在“科学方法”指标差距最小(-3%)。

(3)物理学科

分别统计物理课程标准、教科书在显性呈现、隐性渗透两个方面的分布情况,可以得出如下结论。

①在显性呈现方面,物理教科书与物理课程标准分布的一致性程度比较低(56%)。物理标准中“生态文明教育”指标所占比重最大(47%),比如,“关心科学技术的发展,具有环境保护和可持续发展的意识”,“认识物质的形态和变化、物质的属性、物质的结构与物体的尺度,了解新材料及其应用等内容,关注资源利用与环境保护等问题”,“了解我国和当地的水资源状况,有关心环境和节约用水的意识”等等;没有出现“理想信念教育”指标条目,其他三个指标差异较大。物理教科书中“心理健康教育”指标所占比重最大(50%),比如,“想想议议”环节,“同学们在一起讨论运动和力的关系”,“并与同学交流”等等;同样没有出现“理想信念教育”指标条目,其他三个指标所占比重非常接近,均在20%以内。

②在隐性渗透方面,物理教科书与物理课程标准分布的一致性程度比较高(44%)。物理标准中“科学探究能力”指标所占比重最大(44%),比如,“此阶段的物理课程不仅应注重科学知识的传授和技能的训练,而且应注重对学生学习兴趣、探究能力、创新意识以及科学态度、科学精神等方面的培养”,“经历科学探究过程,具有初步的科学探究能力,乐于参加与科学技术有关的活动,有运用研究方法的意识”,“在本标准中,科学探究既是学生的学习目标,又是重要的教学方式”等等;其余四个指标分布较为均衡,均在20%以内。

相对于物理标准,物理教科书分布则更为均衡。“科学精神”指标所占比重最大(23%),其余四个指标分布均在20%左右。

③物理教科书与课程标准在隐性渗透方面的一致性程度高于显性呈现。在显性呈现方面,物理教科书与课程标准在“生态文明教育”指标差距最大(-28%),在“理想信念教育”指标差距最小(0%);在隐性呈现方面,两者在“科学探究能力”指标差距最大(-22%),在“科学方法”指标差距最小(3%)。

(4)化学学科

分别统计化学课程标准、教科书在显性呈现、隐性渗透两个方面的分布情况,可以得出如下结论。

①在显性呈现方面,化学教科书与化学课程标准分布的一致性程度比较高(44%)。化学标准中“生态文明教育”指标所占比重最大(38%),比如,“增强安全意识,逐步树立珍惜资源、爱护环境、合理使用化学物质的可持续发展观念”,“人类要合理地开发和利用资源,梳理保护环境、与自然和谐相处的意识,保证社会的可持续发展”,“联系生产生活实际了解水的净化、水的污染和水资源保护”等等;没有出现“理想信念教育”指标条目,其他三个指标差异较大。化学教科书中“心理健康教育”指标所占比重最大(53%),比如,“将你的看法与同学交流”,“讨论”等等;同样没有出现“理想信念教育”指标条目。

②在隐性渗透方面,化学教科书与化学课程标准分布的一致性程度比较低(62%)。化学标准在“科学探究能力”指标所占比重最大(54%),比如,“引导学生体验科学探究的过程,启迪学生的科学思维,培养学生的实践能力”,“帮助学生了解科学探究的基本过程和方法,发展科学探究能力”,“义务教育阶段化学课程中的科学探究,是学生积极主动地获取化学知识、认识和解决化学问题的重要实践活动”等等;“逻辑思维能力”所占比重最小(4%),其他三个指标所占比重均在10%-20%之间。

相对于化学标准,化学教科书分布则更为均衡。其中,“科学探究能力”指标所占比重最大(23%),“科学方法”指标所占比重最小(17%)。

③化学教科书与课程标准在显性呈现方面的一致性程度高于隐性渗透。在显性呈现方面,化学教科书与课程标准在“心理健康教育”指标差距最大(22%),在“理想信念教育”指标差距最小(0%);在隐性渗透方面,两者在“科学探究能力”指标差距最大(-31%),在“科学方法”指标差距最小(2%)。

(5)生物学学科

分别统计生物学课程标准、教科书在显性呈现、隐性渗透两个方面的分布情况,可以得出如下结论。

①在显性呈现方面,生物学教科书与生物学课程标准分布的一致性程度比较低(74%)。生物学标准中“生态文明教育”指标所占比重最大(53%),比如,“它是农林、医药卫生、环境保护及其他有关应用科学的基础”,“热爱自然,珍爱生命,理解人与自然和谐发展的意义,提高环境保护意识”,“生物与环境关系的知识,对学生形成热爱大自然、爱护生物的情感,理解人与自然和谐发展的意义以及提高环境保护意识十分重要”等等;没有出现“理想信念教育”指标条目,其他三个指标所占比重均在10%-20%之间。

生物学教科书中“心理健康教育”指标所占比重最大(55%),比如,“在观察的基础之上,还需要同别人交流看法,进行讨论”,“并和老师、同学进行交流”,“请你就这个话题跟同学交流”等等;同样没有出现“理想信念教育”指标条目。

②在隐性渗透方面,生物学教科书与生物学课程标准分布的一致性程度比较低(54%)。生物学标准中“科学探究能力”指标所占比重最大(48%),比如,“能够在探究能力、学习能力和解决问题能力方面有更好的发展”,“初步具有生物学实验操作的基本技能、一定的科学探究和实践能力,养成科学思维的习惯”,“生物学课程中的科学探究是学生积极主动地獲取生物科学知识、领悟科学研究方法而进行的各种活动”等等;“科学方法”所占比重最小(6%)。生物学教科书中“科学探究能力”指标所占比重最大(27%),“科学精神”所占比重最小(12%)。

③生物学教科书与课程标准在隐性渗透方面的一致性程度高于显性呈现。在显性呈现方面,生物学教科书与课程标准在“心理健康教育”指标差距最大(37%),在“理想信念教育”“社会主义核心价值观教育”指标差距最小(0%);在隐性渗透方面,两者在“科学探究能力”指标差距最大(-21%),在“科学态度”指标差距最小(5%)。

(6)比较分析

纵观数学、科学、物理、化学以及生物学五个学科在显性呈现、隐性渗透的基本情况,可以发现如下结论。

①就显性呈现方面而言,五个学科课程标准、教科书所占比重最大的指标均不一致。比如,数学标准所占比重最大的是“心理健康教育”,数学教科书则是“中华优秀传统文化教育”;科学标准所占比重最大的是“生态文明教育”,科学教科书则是“心理健康教育”。五个学科标准、教科书均没有涉及“理想信念教育”指标的相关内容。

就教科书与课程标准的一致性程度而言,五个学科从高到低依次是:化学、物理、科学、生物学以及数学。

②就隐性渗透方面而言,科学、物理学科标准、教科书所占比重最大的指标不一致。科学标准所占比重最大的是“逻辑思维能力”,教科书所占比重最大的则是“科学精神”和“科学态度”;物理标准所占比重最大的是“科学探究能力”,教科书所占比重最大的则是“科学精神”。数学标准、教科书所占比重最大的均是“逻辑思维能力”;化学和生物学标准、教科书所占比重最大的均是“科学探究能力”。科学和物理学科所占比重最小的均是“科学方法”,其余三个学科标准、教科书所占比重最小的指标均不一致。

就教科书与课程标准五个指标的一致性程度而言,五个学科从高到低依次是:物理、数学、生物学、科学和化学。

四、主要研究结论

通过对义务教育德育任务视角下理科课程标准和教科书横向分布、纵向趋势和学科比较三个方面的一致性研究,可以得出以下基本结论与启示。

1.横向分布方面

第一,理科课程标准、教科书均较为重视“心理健康教育”,对“理想信念教育”指标关注较弱。

在显性呈现方面,理科课程标准、教科书“理想信念教育”指标呈现频次均为最低;“心理健康教育”指标呈现频次均为最高。虽然理科课程囿于其学科特点,在显性呈现方面远不及文科课程能够直接落实“德育”任务的显性呈现方面,然而,相较于其余四个指标的呈现频次,“理想信念教育”指标的支撑内容确实显得过于单薄。

第二,理科课程标准、教科书均较为重视“逻辑思维能力”,对“科学方法”指标关注较弱。

在隐性渗透方面,理科课程标准、教科书“科学方法”指标渗透频次均为最低;“逻辑思维能力”指标渗透频次均为最高。这与自然科学学科重在思维能力训练的基本特征相符,然而,课程标准和教科书当中均为过多涉及具体科学方法的内容。

第三,理科课程标准、教科书在隐性渗透方面的一致性程度(8%)远高于其在显性呈现方面的一致性程度(50%)。

课程标准与教科书的一致性程度在显性呈现方面有待加强,理科教科书在编写过程中应该更为关注课程标准的相关要求。

第四,理科课程标准在显性呈现、隐性渗透方面分布的差异性均大于理科教科书。两者在显性呈现方面分布的差异性均大于隐性渗透方面。

2.纵向趋势方面

第一,理科教科书在“社会主义核心价值观教育”、“中华优秀传统文化教育”以及“生态文明教育”指标当中均在二学段(4-6年级)相对频次最高,而在三学段(7-9年级)相对频次最低。

第二,理科课程标准、教科书均在“科学精神”、“科学态度”以及“逻辑思维能力”指标当中呈现逐级递增趋势。理科教科书则在五个指标当中均呈现该趋势。一定程度上说明理科课程对于隐性渗透方面的重视程度逐渐增加。

第三,理科教科书较之标准,在隐性渗透与显性呈现频次比值在三个学段均更为接近。

第四,理科教科书和标准在第三学段中隐性渗透与显性呈现的比值都是三个学段之中最大的。一定程度上说明,德育任务视角下教科书和课程标准的编写风格在第三学段与第一、第二学段出现较大差异。

3.学科比较方面

第一,综合德育任务两个方面学科教科书与标准一致性程度,五个学科从高到低依次是:物理、化学、科学、生物学以及数学。

第二,化学学科是唯一显性呈现一致性程度高于隐性渗透的学科。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.中小学德育工作指南[EB/OL].(2017-08-22)[2018-03-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/201709/t20170904_313128.html.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育小学科学课程标准[EB/OL].(2017-02-06)[2018-03-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201702/t20170215_296305.html.

[4]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[5]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[6]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[7]人民教育出版社.义务教育教科书 数学[M](一年级上册~九年级下册).北京:人民教育出版社,2012.

[8]人民教育出版社.义务教育教科书 科学[M](一年级上册、一年级下册).北京:人民教育出版社,2017.

[9]人民教育出版社.义务教育教科书 物理[M](八年级上册~九年级全一册).北京:人民教育出版社,2012.

[10]人民教育出版社.义务教育教科书 化学[M](九年级上册、九年级下册).北京:人民教育出版社,2012.

[11]人民教育出版社.義务教育教科书 生物学[M](七年级上册~八年级下册).北京:人民教育出版社,2012.

[12]考虑到数学课程是义务教育阶段理科课程(数学、科学、物理、化学和生物)中唯一横贯小学、初中的课程。

[13]与教育部2017年最新发布的《义务教育小学科学课程标准》相对应,目前人民教育出版社仅出版小学1年级科学教科书,以此作为研究对象进行数据统计分析。

[作者:严虹(1980-),女,江苏南京人,贵州师范大学数学科学学院,教授,教育学博士。]

【责任编辑 刘永庆】