论祁韵士西域纪行诗

2020-02-04李彦艳张建伟

李彦艳 张建伟

摘 要:祁韵士的西域纪行诗描绘了西域地广人稀、气候寒冷、路途艰险等特点。异域奇观促进诗歌创作内容的丰富性,包括西域的物产、风景与民俗。西域纪行诗的表现手法有用典、比喻、拟人、夸张,特别是运用通感,从色彩、形状、听觉、口感等方面加以描绘。其情感特征较为复杂,既有乐观平和,也有孤寂伤感。

关键词:西域纪行诗 祁韵士 《濛池行稿》 《西陲竹枝词》

祁韵士生活于清乾隆、嘉庆年间,嘉庆十年(1805),他被发配伊犁,历时一百七十多天,路经一万七百余里。在新疆的几年间,他完成了《伊犁总统事略》《西域释地》《万里行程记》等西北史地著作,所写的《濛池行稿》和《西陲竹枝词》是记录其被贬黜西域的所见所闻。西域的范围在历史上发生过变化,其概念有广义和狭义两种,本文用的是狭义的概念,清乾隆年间官修的《皇舆西域图志》说:“其地在肃州嘉峪关外,东南接肃州,东北直喀尔喀,西接葱岭,北抵俄罗斯,南接番藏,轮广二万余里。”a祁韵士被贬途中尤其是途径西域后所见的壮丽风景对其诗歌创作产生了较大的影响,这些西域纪行诗对于了解西域具有一定的意义,同时也有助于探讨作家游历与文学创作之间的关系。目前学术界对祁韵士西域纪行诗的研究主要集中在史学和文学两个方面:史学方面,立足于西域纪行作品,阐述其严谨的史学态度,评价其作品在记录西域自然地理和人文文化方面的杰出贡献,如路遥的《史家诗心士子情怀——论祁韵士的史笔与文笔》,论述祁韵士获罪被贬后,通过实地考察,实现了学问与文学创作的双重突破;文学方面,以其创作的《濛池行稿》和《西陲竹枝词》为主要内容,赞美其扎实的文学功底和文学造诣,突出其在西域文学方面取得的重大成绩,如秦兴邦的《论祁韵士的文学创作》。目前的研究成果只是从祁韵士对西域史学和文学的影响方面进行论述,而很少论述西域对祁韵士创作的影响,因此,本文从异域奇观对祁韵士诗歌创作产生的影响进行阐述,探求西域奇观与祁韵士诗歌创作之间的关系。

一、西域的特点

《濛池行稿》和《西陲竹枝词》共有163首描写西域的诗歌,其中《濛池行稿》共有63首,即从《泾州》之后,所描写的就是西域地区的诗歌,《西陲竹枝词》所描写的都是有关西域的诗歌。在祁韵士看来,清代中期的西域具有以下三个特点。

(一)地域广阔,人烟稀少

嘉庆时期,西域地广人稀,是常年居住在中原地区的祁韵士所从未感受过的,他带着惊异的心情写到了诗歌中,既有直接表达,如《山中早行》“地僻人稀见,途长马懒嘶”b,《河西竹枝词六首》“山童少劣少人烟,庐帐安居大道边”,运用“僻”“稀”“少”等字表现西域地广人稀的特点;也有侧面描写,如《晓行》“孤村人静听鸡鸣,秣马脂车傍晓行”,《途中书呈丁立齐凤祥巷遐文峰》“见沙不见草,无水竟无村”,诗句中的“孤村”“无村”让读者感受到西域人少孤寂的特点。

(二)资源匮乏,条件艰苦

从《濛池行稿》和《西陲竹枝词》可以看出,西域资源匮乏,诗人在这样的环境中生活有诸多不便。祁韵士对贫乏资源的描写,不仅客观真实地反映出西域资源的不足,而且也从侧面反映出诗人的孤独与寂寞之情。如《夜行戈壁中》“一望少人烟,所至水草缺”,再如《苦水》“葫芦车上朝朝挂,昏暮求人便值钱”,诗后自注“戈壁乏水,有亦极苦,行人每贮水葫芦中,挂于车上,渴则饮之”,反映出西域地区水资源严重匮乏,植被覆盖很少。

(三)气候寒冷,路途艰险

诗人是从资源优渥的中原地区被贬到条件艰苦的西域地区的,沿途天气、交通等诸多方面的不便条件,对诗人的迁徙之路造成很大影响,这些内容在诗歌中也有反映,大致可分为气候的严酷和路途的艰苦两个方面。

西域地区夏天炎热,冬春寒冷,祁韵士的诗写到了不同于中原的天气情况,《四月十四日度六盘山,雨雪交作,狼狈殊甚。次日作长歌记其事》曰:“是时风雪多大作,雪花如掌风如烟……不怕层峰叠嶂险,但愁泥滑雪漫漫。”六盘山位于西南部、甘肃东部,初春时节,这里依然风雪交加,与重峦叠嶂组合到一起,使得诗人步履艰辛。写天气恶劣的诗最为经典的是《风穴行》,将西域如猛兽般的狂风写得相当形象:“诗歌开头就切入主题,‘男子竞说胆如斗,风履虎尾脱虎口。一虎且足制人命,何况风穴连天吼。点破大风猛于虎,一点儿也不过分。紧接着,他又例证:‘连天吼,动地来,行人到此色成灰。鸿毛不顺胁无翼,十常八九遭残催。告诉人们历史上已经有许多旅客戍卒在这罹难。祁氏这种写实笔法,让读者直接深入其景,仿佛与他携手艰难地行走在风穴山中一样。”c

路途方面,祁韵士有正面描写路途难行的诗句,如《陇右竹枝词六首》曰:“清凉车领路行难,峻坂高坡似六盘。”这里路险坡陡,就像六盘山的山路一样崎岖难行。《四月十四日度六盘山,雨雪交作,狼狈殊甚。次日作长歌记其事》则用间接描写,“车马趦趄不敢前,往往欢诧行且止”,通过车马行走困难,表现出异域地形复杂、道路难走的特点。

二、异域奇观对诗歌创作的影响

祁韵士在《濛池行稿·自序》中说:“余少喜读史,讨论古今,未尝少倦。顾独不好为诗,通籍后始稍稍为之,然酬唱嫌其近谀,赋物又苦难肖,操觚率而,急就为章,已辄弃之,不复置意。”可见诗人本是以著史为主业,而并不喜好诗词创作,但被贬的经历促进了诗人的文学创作,广袤神秘的西域奇观对诗人的文学创作和审美方式产生了影响。

吴承学先生在《江山之助》一文中说:“自然景色触发诗人的灵感,贯注诗篇以灵气。”被贬途中所见的风光是常年生活在中原地区的祁韵士所从未见过的,异域别具风情的景观使诗人眼界大开,为诗人提供了“奥妙文思的宝库”,从而激发了其文学创作的热情和积极性,创作出大量艺术价值高的西域纪行詩。除此之外,“诗人受自然地域景观的熏陶,受‘水土‘地气的感召,‘皆象其气,皆应其类,从而产生一种与地理风貌相似的审美理想”。在诗人西迁途中,自然地理对其审美也产生了潜移默化的作用,诗人由开始对西域环境的不习惯,到慢慢有所适应,再到后来能对西域风景产生欣赏之意,赞美西域瑰丽的风光。异域奇观对诗歌创作的影响体现在以下四个方面。

(一)异域奇观促进诗歌创作内容的丰富性

从内容来看,《西陲竹枝词》涵盖了地理、人文、风景等多个方面,西域壮丽雄阔的风光拓展了诗人的视野,涤荡了诗人的心灵,激发了诗人的灵感,为诗人的诗歌创作提供了广阔的素材。

1.西域的自然地理

诗人在描写西域地区状况时,通过诗歌与自注的方式,广泛记录了西域的自然地理,主要有地理现象、地理位置和当地物产三大类。

第一,地理现象方面,比如《晨渡玛纳斯河》,诗人详细描述了玛纳斯河的源头、流向、水势等,让读者对玛纳斯河的自然条件有了客观的认识,加深了对西域地区地理环境的了解。又如《天山》一诗中,诗人详细记录了祁连山的名称、走向、绵延等信息。

第二,地理位置方面,《乌鲁木齐》就是典型的记录地理现象的诗歌,诗中“‘双城是指当时乌鲁木齐的迪化城(汉城)与巩宁城(满城)。‘岭指的是博格达峰,‘溪指乌鲁木齐河。‘红泥句下作者自注云‘城南有庙,红泥垩壁,俗遂呼为红庙子,‘赤石为红山。乌鲁木齐周边的地形、地貌被描绘得十分清楚”d。

第三,当地物产方面,祁韵士诗中描绘的事物相当广泛,包括动物类、植物类、水果类、蔬菜类、交通工具类等,具体诗歌见表1:

2.西域的风景画卷

在《濛池行稿》和《西陲竹枝词》中,描写风景的诗歌所占数量是最多的,这些风景诗不仅展现了瑰丽壮美的异域风光,而且体现出作者开阔的胸襟和乐观的态度。诗人在风景诗中借景抒情、寓情于景、情景交融,展现出一幅情感丰富的风景画卷。

例如《张掖县》,诗人为我们描画了一张张唯美的风景画。首先呈现的是张掖县的颜色,一个“绿”字点亮了县城的色彩,让整个县城生机盎然。其次连用四个动词,描写了草桥、难树、雪、沙四种景物的远近、高低的位置关系,使风景画充满层次感。最后,又以羌笛声作为结束,让人对这样迷人的景色充满想象与留恋,让读者产生无穷的回味。

3.西域的民俗民风

独特多样的民风民俗对诗歌写作也能产生影响。“地域的民俗文化,影响和塑造着人们的气质、性格,也对诗人的创作特性起着潜移默化的作用。”e异域丰富而多彩的民俗深深吸引着祁韵士,在他的诗句中,能体现出一个外地人对当地文化的喜爱之情;感性与理性相结合,体现出作者的诗人情怀和学者态度。

《西陲竹枝词》所记民俗内容丰富全面,从衣食住行到艺术宗教等都一一描述,使读者充分感受到新疆少数民族的风俗习惯。如饮食方面,记录了少数民族的食物和饮料,以及在加工制作和食用过程中形成的风俗习惯,包括少数民族的瓜馕杂食、饮府茶与喝马酒等饮食习俗。具体诗歌见表2:

(二)西域纪行诗的表现手法

诗人描写异域奇观的诗句语言优美、用词生动,体现出极高的文化修养和文学功底,诗中运用多种修辞手法,增加了诗歌的生动性。除了比喻、拟人外f,比较突出的是用典、夸张,尤其是通感,从色彩、形状、听觉、口感等方面描绘了西域的物产。

1.用典

祁韵士的西域纪行诗多用典故,比如《无题》诗:“登楼王粲应多旧,投笔班超岂爱身。”“王粲登樓”寓指士人不得志而怀故土之思;班超“投笔从戎”指施展抱负,为国立功。诗人用这两个典故恰到好处地表现出自己在途中的不幸境遇和对家乡的无限思念,与全诗主题相呼应。除此之外,祁韵士诗歌用典还有《无题》“中外一家逾万里,秦皇传而筑长城”,《旅次遣怀》“作学那寻苏武雁,尝新欲饱邵平瓜”等。

2.夸张

《塔尔奇沟记胜》曰:“万峰高耸与天齐,碧涧萦回九曲溪。”山峰竟然和天一样高,用夸张的手法表现出山峰的高大险峻。《胜金口苦热作》曰:“绕过黑风川,还逢热火扇。天将炉炭炽,人作釜鱼煎。”诗句运用夸张的修辞手法,将天比作炭火,将人比作炭火上被烤的鱼,夸张地表现出新疆塔尔奇沟的天气酷暑难耐。

3.通感

通感就是把不同感官的感觉沟通起来,借联想引起感觉转移。《濛池行稿》和《西陲竹枝词》经常运用这种手法,为读者展现了一段段内容饱满而又色彩绚丽的风景影像。细读每一首风景诗,不仅有颜色、形状等静态的视觉之像,还有声音的动态的听觉之美,甚至还有味道、气味的嗅觉之感,读来既有影像般的画面感,又有身临其境的参与感,不仅增加了诗歌的生动性,更体现出诗人丰富的词汇积累、细致的观察能力以及富有创意的书写角度,具体表现在色彩、形状、听觉、口感等几个方面。

(1)色彩与形状

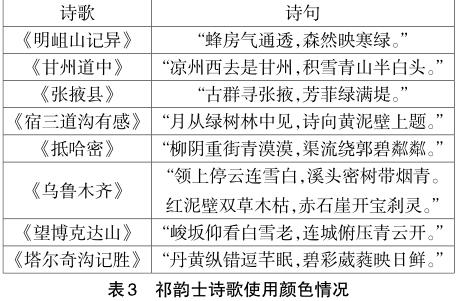

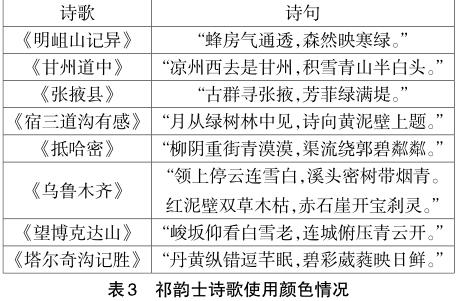

诗人在描写西域风景时,像一个技艺娴熟的画家一样,在画布上渲染颜色,增添了诗歌的色彩感。有时对事物的描绘颜色与形状兼备,例如《甜瓜》诗。诗歌使用颜色情况见表3:

(2)听觉之美

祁韵士所写的部分诗歌不仅将所见风景描绘出来,还将声音也加以记录,增添了诗歌的灵动感,像电影一样呈现在观众面前。例如《风穴行》“一虎且足制人命,何况风穴连天吼,连天吼,动地来,行人到此色成灰”,让人仿佛听到了狂风怒吼的声音,对风穴有了更深的印象;“突若千军万马至,咆哮腾踏森广漠”,风穴的声音犹如千军万马咆哮奔腾而来,突出了狂风大作的气势。

(3)口感

诗人写诗不限于视觉和听觉的描写,更希望把读者带到西域的真实环境中,亲自感受西域的别样风情,因而将触觉之感也在诗歌中进行详细描写,让读者有身临其境之感。比如《甜瓜》不仅写到甜瓜的颜色和形状,而且写了它的味道和口感,诗歌从色、形、味、品四个角度将甜瓜写得生动形象,读来仿佛真正看到甜瓜,还品尝到了味道。

(三)西域纪行诗的情感特征

《濛池行稿》和《西陲竹枝词》中的诗歌不仅是对贬谪路程中所见所闻的记叙,也是对诗人思想感情的表达,由诗中可以看出诗人复杂的内心世界。

1.异域辽阔的风景激发诗人乐观平和的情感

一方面,辽阔壮美的西域风光是常年生活在中原地区的祁韵士从未见过的,诗人的情感正如这一望无际的边塞风光一样豪迈,对于身处不幸的人生经历和恶劣的生存条件中的诗人来说,这样乐观向上的积极情绪一直支撑着他在艰难的境遇中走下去。《塔尔奇沟记胜》曰:“浓阴佳舍晚烟笼,茅店人稀小径通。喜向林间先得月,那知身在万山中。”一个“喜”字体现出诗人乐观向上的心理状态,虽然天色已晚,路上人烟稀少,山间小路又崎岖难行,但诗人仍然能以积极的态度去面对,在恶劣的环境中寻找快乐的要素。在《望博克达山》中,诗人看到险峻壮美的博克达山,瞬间心胸开阔,“一个戴罪之人忽然唱出了‘壮游使我歌莫哀这样乐观豪迈的诗句”g。

另一方面,异域奇观也对诗人调节情绪起到了十分重要的作用,诗人在空廖的环境中更能静下心来慢慢体悟与思考,逐渐培养了平和、旷达的心态。在《塞外独行忽有所悟》中,诗人独自在塞外散步,远离城市和人群的喧嚣,能以放空的心态思考人和事。塞外空旷的环境,让诗人感受到“非暑亦非寒”的清凉世界是最好的生存环境,只要内心安稳,那么天地也变得开阔。由诗句中可以看出,异域宽广的风景让诗人暂时放下了心中原有的杂念,而以平和的心态静静思考,从而得到了豁达而高尚的人生感悟。

2.异域凄凉的风景引起诗人孤寂伤感的消极情绪

诗人从资源富庶的中原地区被贬到条件艰苦的西域边塞,客观环境的巨大落差不仅给诗人生活带来很大困难,而且也对诗人的情绪产生了一定的负面影响。

一方面,西域地广人稀的环境,让诗人感到前所未有的孤独与寂寞,这样的消极情感也充分表现在诗歌创作中。在《梧桐窝次壁间韵》中,诗人写道:“客孤如过鸟,月暗不知更。”诗人将自己比作“过鸟”,体现出其身在异乡的孤独与不适,尤其在深夜里,这样的孤独之感更加明显。

另一方面,西域悲凉恶劣的环境,也让诗人感到无限的伤感,身处异域,诗人因缺少认同感而悲伤。在《飞雁篇》中,诗人看到飞来塞北的大雁,心生感叹,大雁随着季节的变化迁徙,最终总是能回到自己的家乡,而诗人却漂泊在外,无依无靠,不仅不知道何时能回到家乡,甚至不知道明天何去何从。

3.异域秀美的风景勾起诗人浓厚深切的思乡之情

在《濛池行稿》中,途经中原地区的诗歌表现出思乡之情较淡,当进入西域地区后,诗人的思乡之情渐行渐浓。从“故人明日去,万里寄相思”的触景生情之感,到“音书久隔怜儿辈,井臼亲操念老妻”的思念家人之情,从“马前雅噪集,日日望书来”中对家人音信的期盼,到“中夜彷徨眠不得,吟琵变白已将齐”中因思乡而夜不能寐,无不体现出诗人对故乡的想念与留恋。虽然诗人对西域的环境有较强的适应能力,对被贬的遭遇有乐观的心理状态,但依然无法忘记身在异乡的孤寂与对家乡无限的思念。

唐代诗人岑参擅长描写边塞景色与风情,与岑参的边塞诗相比,祁韵士的诗歌更具有客观、理性的色彩。虽然岑参与祁韵士均有从中原迁至西域的共同经历,但二人去西域的原因不尽相同:岑参是为了报国立功而主动勇赴边塞的,故其诗文多描写边塞将士的英勇及悲壮,文风以慷慨激昂的基调为主;而祁韵士是因贬谪而被动前往西域的,因此《濛池行稿》和《西陲竹枝词》多记录西域奇特的自然和人文风景,作品多以纪实为主,抒情为辅。虽然二位诗人的作品中均有描写边塞风光和文化的内容,但岑参的诗句大多寓情于景,将自然和人文都赋予人的感情色彩;而祁韵士的诗则偏重对所见自然景色和人文风俗的纪实,不仅具有文学作品的艺术价值,也具有史学著作的研究价值。

三、结语

综上所述,祁韵士的《濛池行稿》和《西陲竹枝词》既具有认识价值,又含有艺术价值,在西域文学中有重要的地位和作用。在认识价值方面,《濛池行稿》和《西陲竹枝词》中的作品不仅描述了异域风光、地理现象等自然景观,而且记录了西域地区历史文化、民族融合、风俗民情等人文地理,自然和人文相结合,共同谱写了西域纪行的壮丽诗篇,为研究西域文学、历史、地理等方面提供了参考价值。

在艺术价值方面,雖然祁韵士擅长著述而不精于作诗,但被贬的不幸遭遇以及途中交通、环境、习惯等不利因素,引起他内心情绪的起伏,从而进一步推动诗人用诗歌来抒发内心的情感,这也是诗人游历对创作产生影响的典型案例。西域艰苦的生活环境使诗人心胸豁然开朗,故而对其文学风格也产生了一定的影响,诗人由之前严谨细致的史学倾向,转变为慷慨豪迈的文学文笔,说明不同的地理环境对诗人诗歌创作的风格产生了不同的影响。

《濛池行稿》和《西陲竹枝词》中的诗歌形式多样,运用用典、夸张、通感等多种修辞手法,内容和形式相结合,共同记录了西域多彩绚丽的外在环境和诗人复杂多变的内心世界,共同成就了《濛池行稿》和《西陲竹枝词》史学研究和文学艺术的双重价值。

a 《钦定皇舆西域图志·卷一》,文渊阁四库全书本。

b 《山右丛书·初编(二)》,上海古籍出版社2014年版,第267页。(本文有关该书引文均出自此版本,不再另注)

cg 路遥:《史家诗心士子情怀——论祁韵士的史笔与文笔》,《晋阳学刊》2017年第3期,第23页,第22页。

d 秦兴邦:《论祁韵士的文学创作》,《石河子大学学报(哲学社会科学版)》2017年第2期,第109页。

e 吴承学:《江山之助——中国古代文学地域风格论初探》,《文学评论》1990年第2期,第54页。

f 《红柳硖》的“或方如鼎峙,或圆如釜履,或亚如莲跗,或尖如荀立”,将各种山峰的形状写得很具体,使读者能明显感觉到山的新奇形状;《偶占》的“往往来来像底事,青山也笑白云忙”,将青山拟人化,使得诗风更加活泼,增添了诗歌的趣味性。

参考文献:

[1] 张琴.祁韵士与《西陲竹枝词一百首》[J].山西大学师范学报(哲学社会科学版),1996(4).

[2] 刘应禄.祁韵士《西陲要略》研究[D].新疆大学,2013.

[3] 路遥.史家诗心士子情怀——论祁韵士的史笔与文笔[J].晋阳学刊,2017,(3).

[4] 秦兴邦.论祁韵士的文学创作[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2017(2).

[5] 郭院林,焦霓.论祁韵士《西陲竹枝词》中的国家认同感[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2012(10).

[6] 宋彩凤.论祁韵士《西陲竹枝词》的学者化倾向[J].太原大学教育学院学报,2010(3).

[7] 郭娇.祁韵士《西陲竹枝词》诗下自注研究[J].萍乡高等专科学校学报,2014(2).

[8] 山右丛书·初编(二)[M].上海:上海古籍出版社,2014.

基金项目: 本文系国家社科基金重大项目“历代北疆纪行文学文献的整理与研究”(19ZDA281)

作 者: 李彦艳,山西大学文学硕士毕业,主要从事北方民族政权下的文献与文化研究;张建伟,文学博士,山西大学文学院教授,主要从事北方民族政权下的文献与文化研究、国学教育研究。

编 辑:赵斌?E-mail:mzxszb@126.com