经皮冠状动脉介入术联合血栓抽吸治疗急性 ST段抬高型心肌梗死的临床疗效及安全性评价

2020-02-04何野

何野

急性心肌梗死临床发病率较高,其中ST段抬高型病情较为危重,死亡率和致残率均较高,预后并发症较多,患者预后质量不佳,患者发病后冠状动脉粥样硬化斑块会破裂,增加了血小板活性,并激活凝血机制,导致血栓形成,对冠状动脉造成阻塞,因此,临床治疗应尽早开通梗死相关动脉,恢复心肌再灌注[1]。目前临床主要采取冠状动脉介入术治疗,但术后受支架植入等因素影响,动脉内血栓会发生移动,甚至破碎,导致其流向血管远端,存在潜在风险,影响治疗效果,因此临床主张进行有效的抽吸操作,增加动脉内血流,保证治疗效果[2,3]。本文分析了经皮冠状动脉介入术联合血栓抽吸治疗急性 ST段抬高型心肌梗死的临床疗效及安全性,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2017年9月~2019年8月凌源市中心医院收治的急性ST段抬高型心肌梗死患者82例作为研究对象,依据随机数字表法将患者分为对照组与试验组,每组41例。对照组男25例,女16例;年龄47~81岁,平均年龄(64.23±5.75)岁;发病至接受治疗时间3~26 h,平均发病至接受治疗时间(14.63±4.21)h。试验组男24例,女17例;年龄47~80岁,平均年龄(63.82±5.61)岁;发病至接受治疗时间3~25 h,平均发病至接受治疗时间(14.03±3.68)h。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 ①心电图两个相邻肢体导联ST段抬高>0.1 mV;②胸壁导联ST段抬高>0.2 mV;③心肌酶水平高于2倍正常值,且持续时间>30 min。上述3项满足任意2项即可确诊[4]。

1.3 纳入及排除标准

1.3.1 纳入标准 ①符合上述诊断标准患者;②胸痛情况持续时间<12 h患者;③对研究知情且自愿参与。

1.3.2 排除标准 ①冠状动脉旁路移植术史患者;②预期生存期<6个月患者;③心源性休克患者;④接受过溶栓治疗患者。

1.4 治疗方法 两组患者均于术前6 h咀嚼服用阿司匹林和氯吡格雷,各300 mg,配合皮下注射低分子肝素钙6125 U。对照组给予经皮冠状动脉介入术治疗,确定右侧桡动脉,穿刺置管,沿着鞘管送入造影导管,进行选择性冠状动脉造影操作,确定梗死动脉,根据造影结果进行球囊扩张后植入支架,术后病变残余狭窄程度<30%、无冠状动脉夹层或者穿孔情况提示操作成功。试验组给予经皮冠状动脉介入术联合血栓抽吸治疗,先行血栓抽吸治疗,使用6F Export血栓抽吸导管,由美国美敦力公司提供,取0.014英寸导丝,引导其通过病变位置,再将血栓抽吸管沿着导丝置入病变位置近端,通过病变位置前即开始抽吸,抽吸导管来回经由病变位置,将病变位置血液和残余组织彻底吸出;随后进行冠状动脉介入术治疗,操作同对照组。

1.5 观察指标 ①比较两组患者治疗后血流和心电图结果,包括TIMI血流等级3级、慢血流/无血流、ST段回落(回落幅度≥70%);②比较两组患者治疗前后LVEF水平,于术前和术后4周检测患者的LVEF水平;③比较两组患者心血管事件发生情况,统计患者治疗后2个月内的靶血管再次血运重建、再发心肌梗死、心源性死亡情况。

1.6 统计学方法 采用SPSS24.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

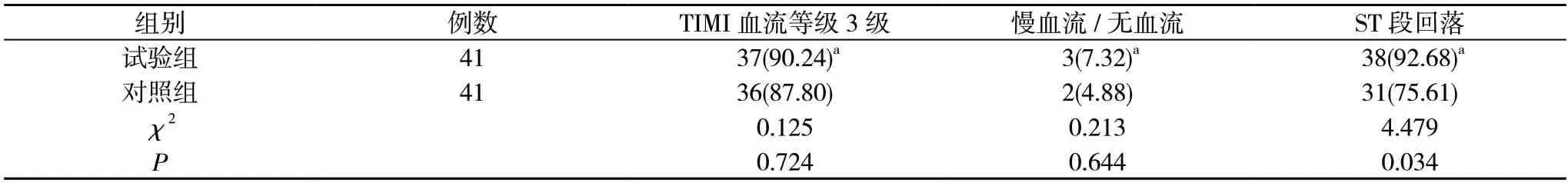

2.1 两组患者血流和心电图结果比较 两组患者治疗后TIMI血流等级3级占比、慢血流/无血流占比比较差异均无统计学意义(P>0.05);试验组患者治疗后ST段回落占比高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者治疗前后LVEF水平比较 治疗前,两组患者的LVEF水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的LVEF水平均高于治疗前,且试验组患者的LVEF水平高于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组患者心血管事件发生情况比较 试验组患者的心血管事件发生率0显著低于对照组的9.76%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 两组患者血流和心电图结果比较[n(%)]

表2 两组患者治疗前后LVEF水平比较(,%)

表2 两组患者治疗前后LVEF水平比较(,%)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

表3 两组患者心血管事件发生情况比较[n(%),%]

3 讨论

急性ST段抬高型心肌梗死病情危重,以冠状动脉粥样硬化为基础,冠状动脉供血急剧下降甚至中断,导致心肌急性、持久缺血,引发心肌坏死,死亡率较高,目前临床治疗以疏通血管、实现心肌再灌注为主,其中冠状动脉介入术应用广泛,但术后存在潜在血栓移动、破裂风险,因此临床注重血栓清除工作,血栓抽吸装置应用价值较高[5,6]。

本次研究结果显示:两组患者治疗后TIMI血流等级3级占比、慢血流/无血流占比比较差异均无统计学意义(P>0.05);试验组患者治疗后ST段回落占比高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗后,两组患者的LVEF水平均高于治疗前,且试验组患者的LVEF水平高于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。试验组患者的心血管事件发生率0显著低于对照组的9.76%,差异具有统计学意义(P<0.05)。原因分析如下:既往临床经验和研究证实[7-11],冠状动脉介入术治疗后,存在血栓碎块向冠状动脉远端移动情况,阻塞血管,导致慢血流情况,甚至出现无血流问题,尤其对于血栓负荷重的罪犯血管,上述情况较为严重,会影响ST段回落,治疗效果欠佳,在治疗过程中尤为重视心肌灌注的改善,促进缺血心肌血液灌注,改善心肌功能,进一步缩小梗死面积,因此有效清除冠状动脉内血栓意义重大,血栓抽吸可直接将血栓、残留斑块清除,从而减轻心肌缺血情况,更利于冠状动脉介入术发挥效果,二者联合应用可更好地清除病灶,提高心肌再灌注效率和质量[12-14]。

综上所述,在急性ST段抬高型心肌梗死患者治疗中,经皮冠状动脉介入术联合血栓抽吸治疗能够改善患者心功能,预防心血管事件发生,值得借鉴。但是急性ST段抬高型心肌梗死患者预后恢复时间较长,研究时应注重长期随访,以此评估远期疗效,本次研究此方面存在不足之处。