软土地区邻近地铁深大基坑变形控制措施

2020-02-03闫栋

闫 栋

上海广联环境岩土工程股份有限公司 上海 200444

根据上海市轨交监护部门的相关规定,轨交安全保护区范围为地下车站与隧道外边线外侧50 m内,地面车站和高架车站以及线路轨道外边线外侧30 m内,出入口、通风亭、变电站等建(构)筑物外边线外侧10 m内。因此上海地区的基坑工程邻近轨交线路或车站(进入保护区范围)的情况屡见不鲜。

加上上海地区软土低强度、高压缩性、高灵敏度等特点,使得基坑设计难度及施工风险较大。在整个工程建设中,如果处置不当,容易对轨交的正常运营产生影响[1]。如何安全有效地保护轨交这条城市大动脉的安全,成为基坑围护设计的主要问题。

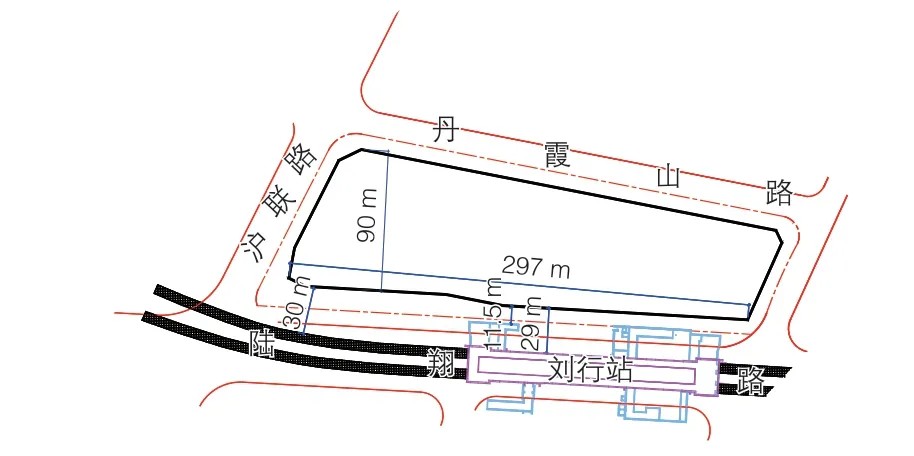

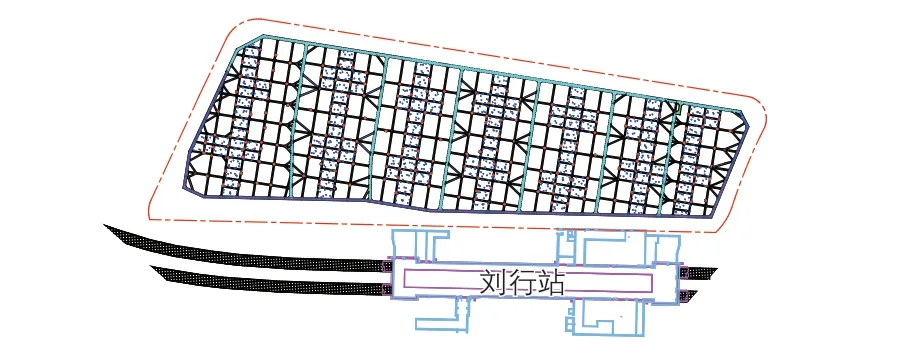

基坑西侧距离已运营的轨交7号线刘行站车站主体结构约29 m,距离车站出入口及风井约11.5 m,距离区间隧道约30 m。具体轨交车站及隧道与基坑的相对位置关系如图1所示。

图1 轨交现状及其与基坑的平面位置关系

1 工程概况

背景项目位于上海市宝山区,设置整体3层地下室,基坑开挖深度为13.25~14.05 m。基坑开挖面积达到22 883 m2,基坑南北向长297 m(平行于轨交方向),东西向长63~94 m。

邻近基坑的轨交7号线区间隧道及刘行站车站结构是本工程基坑设计及施工中的重要保护对象。因此,基坑支护体系的设计、施工方案必须进行全面充分的分析,并采取针对性措施,尽可能减小基坑开挖对西侧轨交隧道及车站的影响。

基坑开挖影响范围内土层从上至下依次为①杂填土、②1粉质黏土、②2粉质黏土、③淤泥质粉质黏土、④淤泥质黏土、⑥粉质黏土、⑦1砂质粉土、⑦2黏质粉土、⑧粉质黏土。

2 减小轨交变形的主要措施

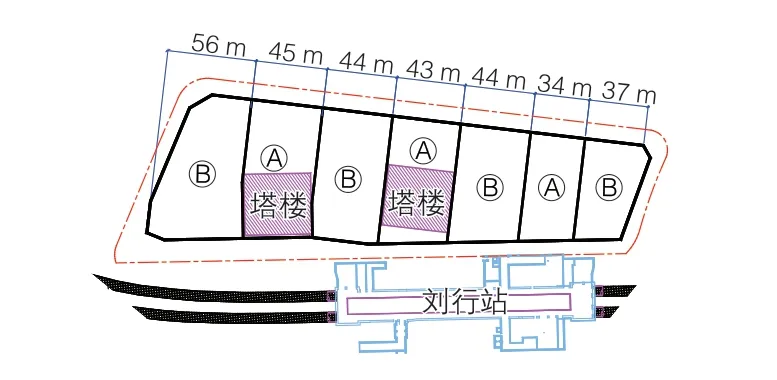

2.1 基坑分区施工

本工程基坑面积较大,平行于轨交车站及隧道一侧的边长近30 m,整体开挖对于基坑变形控制十分不利[2]。由于轨交结构对于基坑变形控制要求十分严格,需在大面积基坑内部增加临时分隔墙将基坑分成数个面积较小的分区分别进行开挖施工,以有效控制基坑变形。

1)合理分区可以大幅度减小基坑单次开挖面积,加快底板等换撑体系的施工速度,极大减少基坑坑底暴露时间,对于控制坑底隆起以及围护桩水平位移效果显著(时空效应)[3-4]。

2)合理分区可以大幅度减小基坑开挖边长,增加支撑结构刚度,有效控制围护桩的水平位移。

3)合理分区可以将塔楼所在的区域设置为先开挖区,减小单次开挖施工的体量,加快塔楼结构的施工进度,进而减少工程整体的施工工期。

因此根据本基坑的形状特征以及塔楼分布情况,将整个基坑分为7个小区分2次施工,单个分区的开挖面积控制在4 500 m2以内,单次开挖边长控制在56 m以内,如图2所示。2栋塔楼均位于首次施工的分区,这样虽然围护造价略有增加,但是能够减少基坑开挖对于轨交结构的影响,加快塔楼的施工进度。

图2 基坑分区平面示意

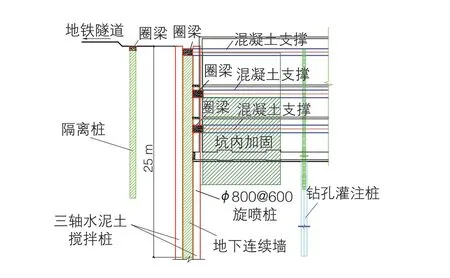

2.2 加强基坑围护结构

2.2.1 围护桩

靠近轨交一侧采用厚1 000 mm的地下连续墙,受力段墙深25 m(受力段下方另有长4.2 m的构造配筋段地下连续墙作为止水帷幕)。地下连续墙两侧设置三轴水泥土搅拌桩槽壁加固,避免地下连续墙成槽期间可能发生的坍孔对轨交设施造成影响。采用整体刚度较大的地下连续墙作为围护体,对于控制围护结构水平位移十分有效。围护结构剖面情况如图3所示。

2.2.2 支撑体系

基坑整体设置3道钢筋混凝土水平支撑,垂直于轨交一侧采用十字对撑形式,支撑间距不大于9 m,增加轨交侧支撑整体刚度。

在各分区布置大量栈桥作为临时材料堆场及施工道路,加快挖土及结构浇筑速度,减小基坑暴露时间,减小坑底隆起量以及围护桩水平位移(时空效应)。支撑平面情况如图4所示。

图3 轨交侧围护剖面示意

图4 支撑平面布置

2.2.3 坑内加固

对基坑内的被动区的土体进行基加固可以增加基坑内部土体的抗力,有效控制基坑开挖施工时围护桩向基坑内侧的水平位移[5]。 在基坑轨交一侧坑内设置宽10.4 m的三轴水泥土搅拌桩裙边加固,第2道支撑底至坑底以下4 m范围水泥掺入量不少于20%。

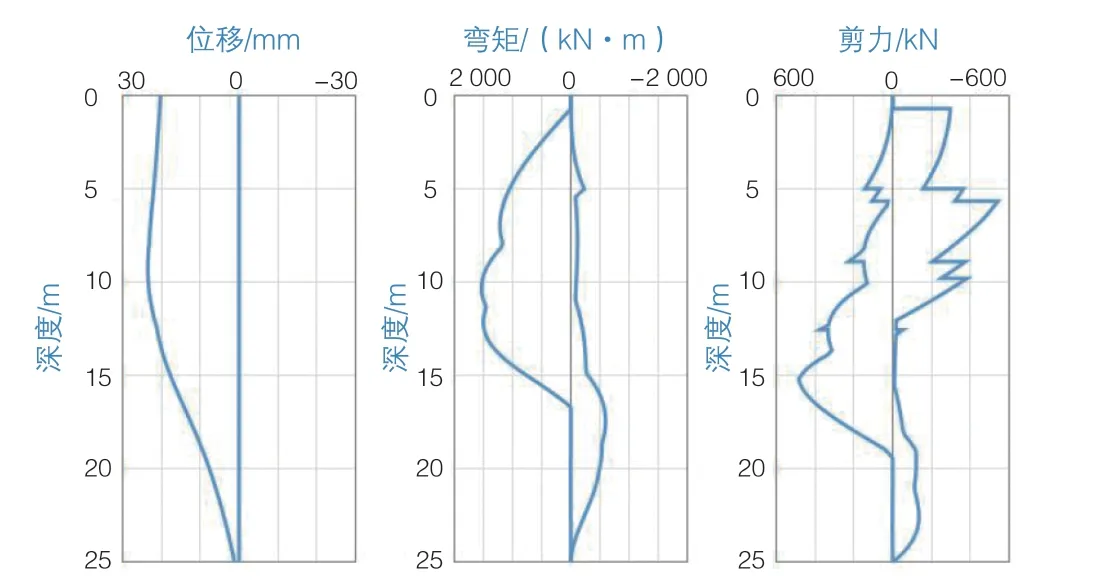

2.2.4 剖面计算结果

采用同济启明星FWS9.0软件,对围护剖面进行计算,围护结构的受力与变形情况见图5所示。计算结果显示,围护水平位移为23.5 m,采取增加围护墙以及支撑结构的刚度、设置坑内裙边加固等措施后,可以将围护结构自身变形控制在轨交要求的范围以内。

图5 剖面计算结果

2.3 设置隔离桩

由于地下车站与隧道的抵抗位移与沉降的能力差别较大,地下车站与隧道连接处(隧道出洞口)往往因为二者沉降不均匀而发生渗漏,需要重点保护[6]。因此在减小围护结构自身变形的同时,也需要减小围护体变形对于外侧轨交结构的影响。在基坑与隧道出洞口之间以及车站附属结构处设置φ700 mm钻孔灌注桩(呈拱形布置[7])作为隔离桩,如图6所示。拱形隔离桩可以有效地降低轨交结构对于基坑变形的敏感度,进一步减小基坑开挖对轨交结构的影响。

图6 拱形隔离桩平面布置示意

2.4 分块开挖

基坑分为7 个小区,单个分区的开挖面积在2 200~4 500 m2之间。根据“时空效应”理论,“分层、分块、对称、平衡、限时”开挖支撑对于围护变形控制十分有利,每个分区开挖时,均应先挖除基坑东侧(远离轨交一侧)部位的土体,使对撑体系及时受力,然后挖除基坑西侧(靠近轨交一侧)的土体,以有效减少轨交侧的围护变形[8]。每一小块土体的挖土和支撑(底板)施工的总时间控制在10 d内。

3 有限元模拟

采用平面有限元程序对基坑的施工过程进行了模拟分析,对基坑开挖所产生的影响进行分析,对轨交结构的影响进行预测。

为了反映初始应力状态及基坑开挖的施工过程,计算工况见下:

阶段一:对开挖前的初始状态进行平衡。第1步建立基坑与周边建(构)筑物整体模型,即划分基坑影响范围内的土层、建立围护墙、支撑杆件、土体围护接触面及边界条件等;第2步输入土层、围护结构以及周边建(构)筑物等参数属性;第3步进行网格划分;第4步计算基坑开挖前的水土的初始平衡状态;第5步将自重应力场形成时产生的位移归零。

阶段二:激活围护墙单元。

阶段三:开挖至第1道支撑底标高,然后激活第1道支撑杆件单元。

阶段四:开挖至第2道支撑底标高,然后激活第2道支撑杆件单元。

阶段五:开挖至第3道支撑底标高,然后激活第3道支撑杆件单元。

阶段六:开挖至地下室底板垫层底标高,激活底板换撑单元,取消第3支撑单元。

阶段七:激活地下2层楼板换撑,取消第2支撑单元。

阶段八:激活地下1层楼板换撑,取消第1支撑单元。

3.1 基坑开挖对轨交区间隧道的影响分析

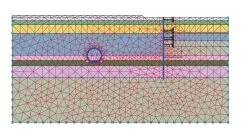

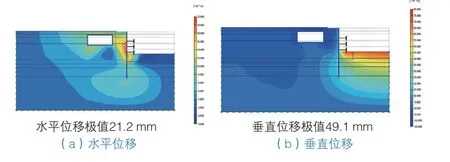

基坑开挖对轨交区间隧道的影响的有限元计算模型如图7所示。分析结果显示,围护墙的最大变形为22.3 mm,轨交隧道水平位移为1.19 mm、竖向位移为0.91 mm。

图7 基坑开挖对轨交区间隧道影响计算模型

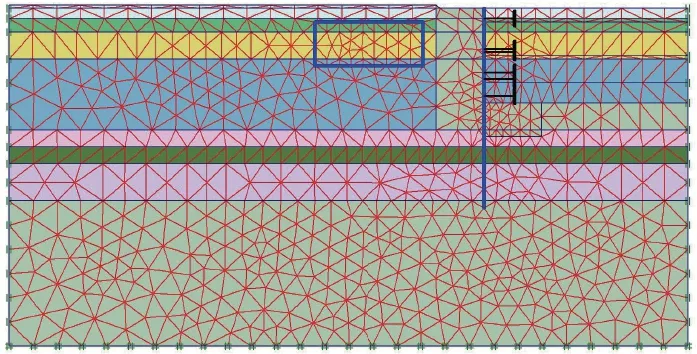

3.2 基坑开挖对轨交出入口的影响分析

基坑开挖对轨交出入口的影响的有限元计算模型如图8所示,计算结果如图9所示。分析结果显示,围护墙最大变形为22.2 mm,轨交隧道水平位移为2.9 mm、竖向位移为4.5 mm。

图8 基坑开挖对轨交出入口影响计算模型

图9 基坑开挖对轨交出入口影响位移云图

4 监测数据与计算结果对比分析

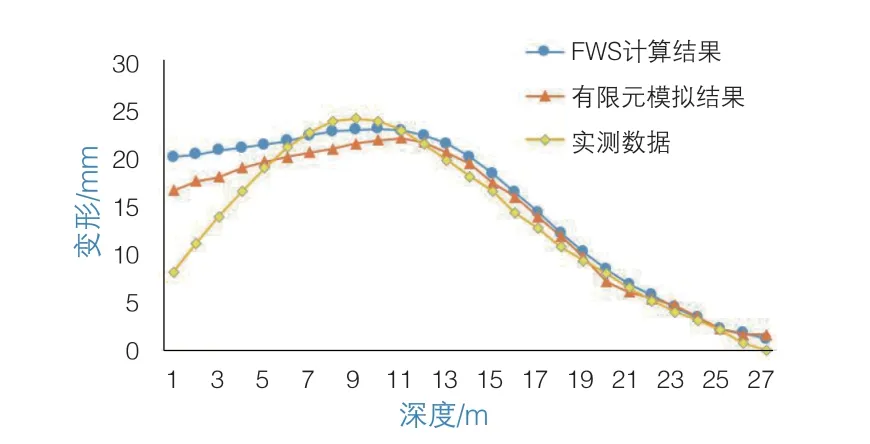

图10为围护桩水平位移的监测数据与计算结果对比分析,经对比可以看出,FWS计算结果、有限元模拟结果以及监测实测数据的围护桩水平位移的趋势、最大位移值、最大位移点的埋深基本相近。这一结果说明,在基坑分区施工、增大围护桩尺寸、增加支撑刚度、设置坑内裙边加固以及按照“时空效应”分块开挖后,基坑围护的自身变形得到了很好的控制,同时因为基坑开挖造成的轨交沉降变形满足轨交变形控制要求。

5 结语

软土地区的基坑施工容易对轨交结构产生影响,基坑围护设计时需根据基坑的特点以及与轨交的位置关系情况确定合理的围护方案,并对轨交侧的围护结构采取必要的加强措施。

图10 围护桩水平位移监测数据与计算结果对比

本文通过基坑剖面计算、有限元模拟等方法对邻近轨交车站、隧道的深大基坑的自身变形及其对轨交的影响进行了分析,并结合工程实测数据分析可得出以下结论:

1)对于邻近轨交车站及隧道的深大基坑,可根据基坑的形状特征以及塔楼的分布情况,将整个基坑分为若干小区分次施工,减小单次施工的基坑面积,这样虽然会造成围护造价有所增加,但是能够加快塔楼的施工进度,对于控制轨交结构的变形十分有效。

2)对于邻近轨交车站及隧道的深大基坑,增加围护墙尺寸、适当减小支撑间距、增加坑内加固、设置隔离桩、分块开挖等措施可以有效减小基坑开挖对轨交的影响。

3)FWS、有限元模拟等计算方法对于围护设计阶段的围护体系选型、预测分析软土轨交基坑开挖对周边环境的影响等有较大的帮助。根据计算结果,采取适当的措施控制变形,可以使得围护设计更加合理安全。