墙原来可以这样美

2020-01-19孙农

孙农

扎什伦布寺的小喇嘛。 曾涛 摄

勉唐派壁画的视觉盛宴

扎什伦布寺,像一个巨大的容器,储存、布置并糅合所有关于美的东西。若用色彩来形容它,我觉得它应该是彩色的,每一种颜色都是那样令人着迷。来到这的第一天,有幸偶遇罗文华老师,他手里托着厚厚的笔记本,上面布满密密麻麻的文字和图画,全是为了了解扎什伦布寺所做的功课。罗文华老师,是故宫博物院研究馆员,藏传佛教文物研究所所长,主要研究领域是藏传佛教艺术史和清代宫廷史。

假如,你愿意抽离于庞大的“标准”游客群,不如从扎什伦布寺开始,从心、从美、从容,美能够自由扩展的地方,目光要一寸一寸移动,幸运的话,或可窥见其美的十分之一。勉唐画派的传承,在扎什伦布寺可见一斑。

勉唐派产生于15世纪,由勉拉·顿珠嘉措创立。他出生在山南洛扎,是一个具有传奇色彩和绘画天赋的画师。勉唐派流行于全藏地区,是对全藏的绘画艺术风格影响最大的一个画派。曲英嘉措作为扎什伦布寺总设计师,全面系统地继承了格鲁派推崇的勉拉顿珠绘画传统,如今扎什伦布寺还完整保存着曲英嘉措亲笔壁画。

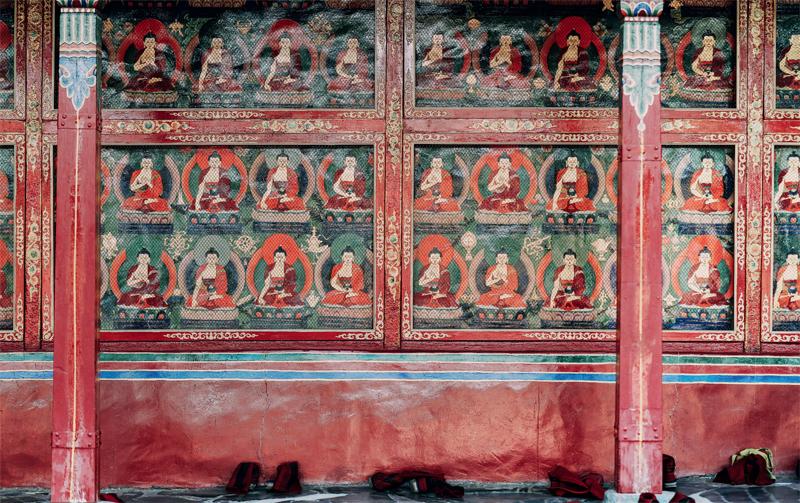

辯经场边上的墙壁。 曾涛 摄

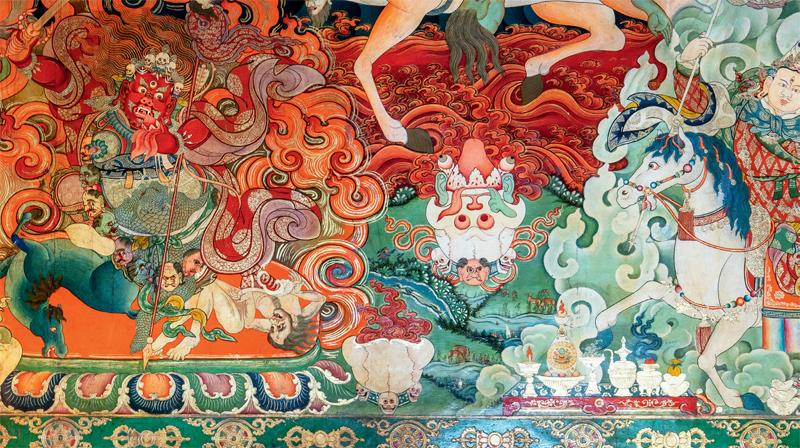

勉唐派的出现,标志着藏传佛教艺术中尼泊尔画风的彻底结束,以及本土特色绘画样式的形成。其风格特点主要体现在以下几个方面。第一,用色。其将汉地的青绿山水加进主尊身后的背景之中,画面晕染充分,色调活泼变化而不失细腻,并大量使用金色,运用勾金、沥金以及贴金等手法,使画面金光万丈,富丽堂皇。第二,用线。在线条的运用上匀称精到,工整流畅,浅淡施色加金线勾勒,各种勾线法呈现不同质感。人物造像法度精严,体态、骨相和肌肤都异常完美。第三,构图。打破了棋格式构图,布局错落有致而富于变化,形象轻盈优美。诸神画于云端或风景当中,中尊与众小像皆融入和谐优雅的环境中。背光中的卷草图案变成了波浪形放射的金线。总之,勉唐派的绘画风格既保留有尼泊尔的圆润,又有汉地绘画青绿山水的韵味,更突出了藏传佛教绘画的富丽堂皇和和谐大气,是尼泊尔画风的终结,也是藏地特色绘画的发端。

让我们走进一座座大殿,放慢脚步,静静欣赏每幅壁画的精妙吧。

一只猫在措钦大殿讲经堂内休憩。曾涛 摄

信众在措钦大殿内参拜,墙壁上即为黑底描金壁画。 曾涛 摄

缘墙访画, 措钦大殿木门右侧

一迈过措钦大殿的木制小门,我顿时有了一种时空错乱感,墙体消失不见,取而代之的是古老而神秘的彩色壁画。措钦大殿是扎什伦布寺建筑的起点,它太老了,殿内光线很暗,我极力眨眼,目光越过根根柱子,心里才踏实下来,有柱子撑着,建筑是安全的。当我集中注意力时,发现了门右侧墙体上若隐若现的线条。墙面大块大块是黢黑的,凑近些看,方能看清楚那些线条勾勒成的主佛的轮廓。这也是措钦大殿很有特色的黑色描金壁画,艺术价值极高。黑色为底,金线塑型,一明一暗形成强烈对比,既展现了冷静和力量,又凸显柔美和端庄,整体形象清淡高雅,又不失庄严肃穆。最重要的是,金色的运用格外用心,使得佛像轮廓线条精致脱俗,在灯光下,熠熠生辉,富丽华贵。可惜那是些我们已经失去和正在失去的古老壁画,大多数已经不可能修复了,为了能让它们多存在一些时日,只有任其随着空气、光照和墙体自由发挥,决定去留。

正如文物组主要负责人次仁多吉老师所说,扎什伦布寺最珍贵的是勉唐画派壁画,尤其是措钦大殿的壁画。现如今,措钦大殿的壁画大部分都看不到了。因为过去没有电,早上诵经的时候天黑,酥油灯供得比较多,是“熏得比较厉害”。不过值得高兴的是,措钦大殿木门的右侧,还保留有几幅完整的勉唐派壁画,采访时得知,最后一次修复是20世纪50年代。

最靠近门的这幅,是被遮蔽的。我问过平达师父,能否揭开贴墙而挂的布幔,好看清楚画上的主佛。平达师父憨憨一笑,连连说道:“不行,不行。”我只好作罢,看不清全貌,就去看局部,谁叫它们珍贵呢。被遮蔽的有两尊主佛,左边这尊,头戴五骷髅冠,龇露牙齿,身挂各色人面头颅项链,璎珞配饰,再就是右手执杖。丰富的细节,激发了我的想象和大胆猜测,这尊莫不是阎罗护法?阎罗法王负责审判地狱众生,形相极为恐怖。他黑蓝色身,卷舌獠牙,三眼怒目,火炽浓眉,赤发冲天。他右手执髑髅杖,象征着死亡,也暗示阎罗地狱判官的职掌;左手持金刚绳索,象征永恒不变的系牢,可紧紧捆缚邪魔欲念。在西藏绘画中,常见阎罗身旁有一身材娇小、三眼怒目的蓝肤女性尊者,左捧盛满魔血的嘎巴拉碗供献阎罗王,右手举三叉戟,她是阎罗的妹妹,通常称为阎咪,两人相对凝视。至于右侧的那尊,我连猜测的方向都没有。

门右侧中间一幅壁画,没有任何遮蔽,可是主佛我不认识。问了好几个师傅,都给出了藏语发音“囧单买由瓦”。语言不通,即使知道了藏语发音,我仍是一头雾水,一种书到用时方恨少的悲哀感油然而生。请教老师之后,才知道此尊是不动明王。本尊是蓝色身,身材魁梧,一面二臂,怒目圆睁,呈愤怒相。其头发、眉毛和胡须,皆为金色且垂直向上,嘴巴大张,露出尖尖獠牙。他右手高举一把有智慧火焰缠绕的利剑,左手持金刚绳置于胸前。这金刚绳的意义,是拘绑烦恼的象征。不动明王的立姿是颇为特别的,他的右脚屈入,左脚略微舒展,全身被智慧火焰围绕,周身以蛇为胳腋,腰束虎皮裙,能化出千千万万的愤怒尊四处除障。

叶衣佛母壁画。 徐志文 摄

遁入空门,护佑众生的通瓦屯旦殿

紧接着一幅,主佛是绿度母。绿度母又名圣救度母或多罗母,是一切度母的本原。相传绿度母是由观音的眼泪所化现,是慈悲与绝美的象征。由于绿度母具有增长福寿、财富,救度众生,有情于一切苦难、烦恼使众生免受生死轮回之苦的能力,因而受到人们的普遍尊崇。西藏绿度母艺术形象起源于印度,在藏地独特的自然与宗教背景下,得到充分继承和发展,成为藏地最受推崇的女性神灵之一。这幅壁画上,绿度母是半跏趺坐姿,半跏趺又被称为半跏正坐、半跏坐、半结跏、半跏、半坐、贤坐,是一种介于禅定与起身之间的姿势,象征绿度母随时能从禅定中起身,积极满足众生的一切愿望。

紧挨着绿度母的另一面墙,所画主佛名字,藏语发音是“拉莫喏君玛”,在大门口值班的加布师父称其为“披着树叶的女神”,也就是叶衣佛母。其所居为深山大林,护持密林山间的佛法修行者,以树叶及孔雀尾翎为裙,故而得名。叶衣佛母有五种形象:红色和黑色叶衣佛母是愤怒相,具有一面二臂;蓝色叶衣佛母是一面四臂怒相;黄色叶衣佛母是三面六臂。此尊,身黄色,三面六臂,各具三目,头发绾成三髻,戴五佛冠,身佩众宝饰璎珞,身着千叶袍,右足内蜷,左足伸,以菩萨如意坐姿安坐于莲花月轮上。在叶衣佛母曼陀罗中,她们以不同的形象和色别而出现,所现时的功德也是各异。

绿度母壁画。 徐志文 摄

释迦牟尼返回人间壁画。 徐志文 摄

通瓦屯旦殿内壁画中的动物特写。 徐志文 摄

通瓦屯旦殿内壁画中的动物特写。 徐志文 摄

来到通瓦屯旦殿,记起《红楼梦》第五回有一句话,“看破的,遁入空门,我听见,并不惊异”。殿门左侧壁画,所展现的是释迦牟尼从天界到人间的场景,这也是勉唐画派著名画师曲英嘉措的亲笔。曲英嘉措受业于四世班禅,是四世班禅时期重要的画师。四世班禅扩建扎什伦布寺时,任命他负责设计制作壁画与塑像,该殿内的壁画值得一看再看,百看不厌。

藏历9月22日,釋迦牟尼从兜率天返回人间的纪念日,也称降神节。

画中,释迦牟尼正从梯子上往下走,其左右簇拥着身披彩衣的侍者,他们也正从梯子上下来。由图可见,释迦牟尼造型既符合度量经规范,而且衣服的纹饰线条偏写实,线条穿插叠压均符合形态特征。由此可见曲英嘉措极强的造型能力和高超的写实技艺。梯子四周飘着色彩艳丽的祥云,宝石蓝、明黄、翠绿以及粉红,其中最引人注目的粉色云朵,我在别的寺庙从未见过这个颜色的云。梯子末端的大地上,簇拥着佛弟子,他们的衣着、发饰、脸部轮廓、手中所捧鲜花,以及地面建筑风格都带有明显的汉化特色,这也是早在明朝时期,藏汉文化交融的一个重要凭证。

墙的另一面,所画也是释迦牟尼像,出于同一大师手笔,其绘画风格很是统一。总体来看,色彩明快,底色厚重,人物造型修长灵动,具体可感。“兰叶描”勾勒衣饰线条,汉族绘画中民间图案,装饰性的山、石、树、云、花、草,皆融进背景之中,渲染技法中层次丰富细腻,人物面部表情、毛发虚实变化,形象边线的节奏均清晰可见。最吸睛的部分,是主尊之下的神魔小鬼、罗汉尊者,他们的发色、发量、脸部肌肉的轮廓、眼神、手部动作、五官的搭配,都极为生动写实,其灵魂世界呼之欲出,给观者造成强烈的视觉冲击力。同行的小伙伴,在这幅壁画前逗留时间最久。话题最热的是罗汉尊者旁边的几只小猴子。小猴子通体白色,毛发飘逸,根根可见。画师笔尖一动,就将猴子的好动、机敏、调皮和善于模仿等特性表现得活灵活现。语言和文字,此刻都是苍白无力的。想用某词和某句,来形容或者概括壁画的美,简直就是一种不自量力。更可惜的是,仅这一次走马观花的游览,远远不够。

通瓦屯旦殿内展现“大象”细节的壁画。 徐志文 摄

门右侧壁画前,有僧人正打坐诵经,声画结合的美妙,很好地诠释何为遁入空门,何为佛法无边。见我盯着大象发呆,师父停止诵经,用藏语重复了几个单词,即“通瓦屯旦”。我找了好几个人翻译才知道,其意指这座殿具有很强的法力,来到这里参拜的人都能受到格外的庇佑。时间仿佛在此刻定格成永恒,画中主尊立在莲花宝座上,表情静穆,罗汉牵着释迦牟尼的裙摆,似乎是在跟谁辩论。主尊左侧的云彩,像袅袅升起的炊烟,在深蓝色的空中旋转腾飞,这无疑是画师发挥了他超凡艺术想象力的结果。佛祖脚下,有五只颜色各异的狮子和两头大象。传说,释迦牟尼的前身曾是一只大象,为消众生贪婪痴迷,特意断了象牙。可令人不解的是,象与佛既有如此渊源,为何佛家却以狮子作为佛的象征呢?狮子与佛的关系又源自何处呢?佛教故事中有一段记载,说佛陀降生时,一手指天,一手指地,作狮子吼,慑服百兽,自此便将佛看作人中狮子,将佛说法称狮子吼,佛座也称狮子座。如此说来,佛陀虽由白象转世,却以狮子为象征,这大概就是因果吧。

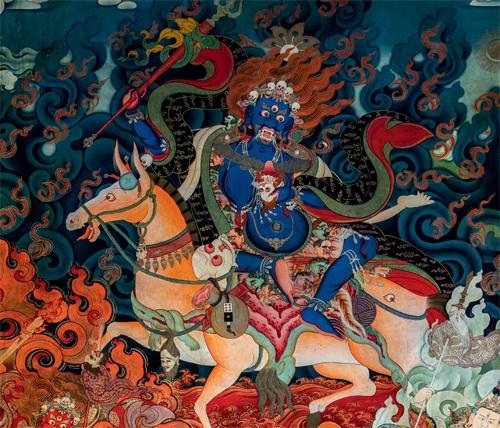

四大天王各显神通

"这壁画有300 多年历史了,有了新技术后,才被洗出来的,之前都看不到。”平达师傅用不太流利的汉语告诉我。来到四世班禅灵塔殿,门口墙壁两侧的四大天王壁画极为引人注目。

四大天王,是佛教的护法天神,又称护世四天王,是佛教二十诸天中的四位天神,位于第一重天,第一重天又叫四天王天,通常分列在净土佛寺的第一重殿的两侧,天王殿因此得名。相传四大天王住在须弥山山腰上的四座山峰。在汉地,四大天王是比较常见的,不过壁画的形式比较少,雕塑的形式比较多,木雕、泥塑、铜塑皆有。扎什伦布寺几乎每个大殿门口,都有四大天王的壁画,最珍贵的就是四世班禅灵塔殿和通瓦屯旦殿门口的,可惜通瓦屯旦殿门口的四大天王,已经被铁丝网框起来了,看还是能看到的,只是会有些遗憾,好在四世班禅灵塔殿的壁画保存完好。

四世班禅灵塔殿门口的四大天王壁画。徐志文 摄

这幅四大天王佛像,体态可掬,给人以亲切感的同时,也给人安全感。面向灵塔殿而立,门左边第一尊是守护西方的广目天王,广目天王是大鹏鸟的化身,具有“看毒”之法力,是众龙的镇主。画中广目天王,是红色身,头戴宝冠,身披铠甲,右手托宝塔,护佑众生,左手挽赤蛇(龙),护持西牛贺洲,职顺。门左边第二尊是守护南方的增长天王,增长天王具有“触毒”之法力,护佑的南方也是阎罗王所居之地。画中增长天王,是绿色身,头戴宝冠,身披铠甲,双手持青云宝剑,保护走上善道的众生不再堕入阎罗王之手,护持南瞻部洲,职风。

门右边第一尊,是护佑东方的持国天王,其有“听毒”之法力,当声音传到他的耳中,声源会受到伤害,为避免众生受到伤害,他的耳朵会用头盔遮得严严实实。持国天王,是白色身,头戴一顶红缨头盔,双耳被遮盖,双手持碧玉琵琶,正在弹奏,护持东胜神洲,职调。门右边第二尊是守护北方的多闻天王,多闻天王又名毗沙门天王,是四大天王中最受欢迎的一位。多闻天王,是黄色身,头戴宝冠,身着铠甲,右手持混元珍珠伞,表示满足人们的一切愿望,左手持银鼠,吐出珍珠宝物。多闻天王脚踏一方绿洲,威武雄健,护持北俱庐洲,职雨。

四大天王组合起来,便成了“风调雨顺”。有四大天王在,一切都妙不可言。若你有空在扎什伦布寺各大殿门口坐坐,就多了解一下四大天王手中的法器特点吧。其概括来讲就一句话,即蛇无芯、剑无鞘、琴无弦、伞无骨。仔细对照壁画,会发现蛇确实没芯,剑确实无鞘,伞的确无骨,而琵琶上却有弦,且弦根根清晰可见,会不会是画师觉得琴无弦不美观?具体原因究竟为何,我无从得知。但在其他四大天王壁画中,的确是如此。

長寿三尊壁画。 徐志文 摄

至于为何四门天神手中的法器部件不全呢,我听过一个比较靠谱的说法。西方天王手中的蛇没有芯子,是不让它有灵敏的触角,以免乱说乱讲;南方天王手中的剑没有剑鞘,是怕他一直用手拿剑,以免伤了他的身体;东方天王手中的琴没有琴弦,是怕他乱弹,影响步调的一致性;北方天王手中的伞没有伞骨,是怕他把伞撑开挡住了太阳,影响人间的照明。如此说来,即使是神通广大的神,也有被约束的时候。四大天王在佛、道二教都担当重任,武器有瑕疵和缺憾,大概也会拉近他们与世人的距离吧。如果是善意,就一定会被人感知。

长寿三尊壁画。 徐志文 摄

以三为组,扎什南捷的画像准则

扎什伦布寺里存放着四世到十世班禅大师的灵塔,这也是寺庙最大的特点。因历史变迁,这些灵塔现在分列在三个大殿里,其中五世到九世班禅原灵塔被毁,后经十世班禅大师主持,国家出资重建,合葬在一起,称为班禅东陵扎什南捷殿。灵塔合葬,在历史上还是第一次出现,十世班禅大师修建好这个合葬殿后,就圆寂在扎什伦布寺。当时,为了体现民族团结和宗教和谐,主持者和策划者十世班禅大师,几乎动员了全藏艺术大师,各个教派的画师齐聚一堂,绘制了风格迥异的壁画,体现了西藏海纳百川、包容万象的艺术特色,这在当时是一件意义非凡的大事件。而这座灵塔殿内的壁画,有一个很有意思的特点,画像都以3 个为一组。

大殿一楼,左右两侧的壁画很值得一看。其中一幅所画是长寿佛,也称长寿三尊。居于中央位置的是主尊无量寿佛,全身红色,头戴五叶宝冠,头顶束高发髻。面相方正,额头宽平,眉眼平视,鼻梁高挺,嘴含微笑。上身披天衣,下身穿寬松的长裙,全身佩戴多种饰物。双手于腹前结禅定印,手中捧象征长寿的红色宝瓶。双腿结跏趺坐于大仰莲花座上,仪态端庄。

三怙主。 徐志文 摄

左下方是白度母,身如雪山洁白,头戴五叶冠,头顶束高发髻。面呈鹅卵形,弯眉细目,神态恬静,如妙龄少女。上身披帛带,下身着贴身薄裙,饰有项链、长链、臂钏、腰饰、脚钏和手镯,第一串绕颈,第二串绕胸,第三串绕脐,珠宝璎珞遍体。左手拈花茎,花茎上有盛开的粉色莲花,右手于膝前结与愿印。双腿结跏趺坐于单层仰莲座上,全身花蔓庄严。其面部、手心、脚心共有七眼,故又有“七眼母”之称。在藏传密教中,白度母和绿度母是二十一尊度母中,流传最广的。其有救度八难的威德,能够赐予一切众生长寿。

右下方为尊胜佛母,其有九种化相,最主要的是三面八臂形象。三面颜色各异,顶髻尊胜佛母的身体为白色,中间的脸为白色,左面脸为黄色,右面脸为蓝色。白色表示平息灾障,黄色表示诸法增益,蓝色表示降伏之法。尊胜佛母头戴花冠,顶束高髻,面相微怒,虎牙略露,每张脸上都有三只眼睛,所看方向分为平视、仰视和俯视。其身着天衣绸裙,佩戴各种饰物,双腿结跏趺坐于莲花宝座中央。右第一手持银色羯魔杵于胸前,第二手结与愿印,第三手持箭,第四手持阿弥陀佛种子字,左第一手愤怒拳印持绢索,第二手上扬做施无畏印,第三手执宝弓,四手定印捧甘露宝瓶。

大殿另一面墙,与此相对应的壁画,是三怙主,用色大胆。所谓怙主,即依怙主,藏语中读音为“贡保、贡布、贡波、刚布”,意为保护神,藏传佛教中,对于保护神或护法神的一种称谓,能为信徒提供保护,以及帮助,能减少信徒所面临的困难,有助于修行。能被称为怙主的保护神,许多是大菩萨、明王、赫鲁嘎,或是见道之后的天界神明与执金刚神,其中包括大黑天等。如画,藏传佛教尊奉的三位重要菩萨,居中的是四臂观音,居右的是文殊菩萨,居左的为金刚手菩萨,他们分别是密教莲花部、如来部和金刚部的部主,地位很高, 分别代表为大悲(观音)、大智(文殊)、大力(金刚手),称为密宗三怙主。

四臂观音,藏语称“恰希玛”,身色洁白如月,头戴五佛冠,着大环耳饰、项链、胸饰、脚链等。柳叶细眉,眼睑微垂,小口紧闭,寂静含笑,以菩萨慧眼凝视众生,凡被其观者尽得解脱。其造像,每一尊皆有所表,一头表示通达法性,四臂表示四无量心,身白色表示清洁无垢,不为烦恼、所知二障所障。头戴五佛冠表五智,发黑色表不染,五色天衣表五方佛,双跏趺表不主生死。四臂观音,手印表不住涅。又中央二手合十表智慧与方便合一双运,另右手持水晶念珠,表每拨一珠即能救度一众生出脱轮回,左手持白莲花,表清静无恼。仔细看,可见其左肩披有鹿皮,象征着伟大的慈悲心,也象征永远不会再落入三界轮回之中。四臂观音心咒:唵(ong)嘛(ma)呢(ni)叭(bei)咪(mei)吽(hòng)。藏传佛教认为,常持诵六字大明咒,可以消除病苦、刑罚、非时死之恐惧,寿命增加,财富充盈。所以,在早上或者傍晚,手摇转经筒的转经人群中,能听见有人口诵“六字真言”。

大白伞盖佛母。 徐志文 摄

在佛教所有的菩萨中,文殊菩萨可谓地位显赫、威名远播。佛教认为,文殊菩萨早已经成佛,佛号“普照如来”,为辅助释迦牟尼佛普度众生而示现为菩萨身份。文殊菩萨是佛陀智慧的表义,是智慧的人格化形象,在印度以及西藏的很多佛教大师,都以文殊菩萨作为自己主修本尊,如宗喀巴大师就将文殊菩萨作为主修本尊。文殊菩萨化相众多,有文静慈祥化相,也有愤怒化相,任何一种化相都是为了能有效地普度众生而化现。常见的化相有黄文殊、四臂文殊、白文殊、黑文殊、红黄文殊等五文殊。此尊,右手握金刚宝剑,表示智能之利,能斩群魔,断一切烦恼,左手持青莲花,花上有金刚般若经卷宝,是智慧与慈悲的象征。

主尊左侧为金刚手菩萨,他是诸佛力量化身,在藏密中有着举足轻重的地位。修持金刚手可以抵御来自各方的魔障,使修持者避免受到外来邪魔干扰,同时还可以医治一些由毒龙、恶龙引起的疾病。藏传佛教认为,如果能如法修持金刚手,可以获得无量无边的功德利益。壁画中,金刚手菩萨通体青黑,一面二臂,冠五股骷髅冠,发赤上扬,须眉如火逆竖,獠牙露齿卷舌,三目圆睁,右手高举金刚杵,表示降伏一切妖魔鬼怪,左手于胸前结怒斥印,表示威慑一切毒龙、恶龙。上身披浅蓝色帛带,下身着虎皮裙,身后烈火熊熊燃烧。金刚手菩萨最大的特征是,身材粗壮矮胖、大腹圆垂,右腿屈,左腿伸,站立于莲花日轮之上。其身相表示坚固不坏之菩提心。其身相可畏,有情众生见后惊恐,即向菩萨折伏其心,归命顶礼求哀听法,其后再依圣道慈悲予以化度。

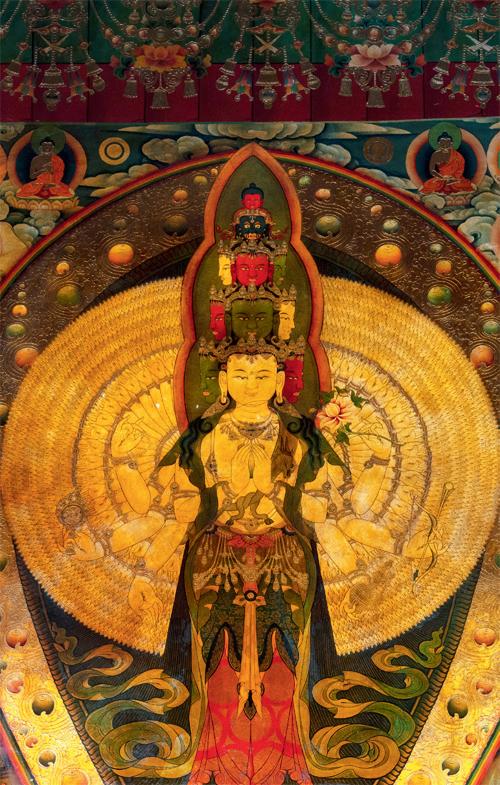

千臂观音壁画。 徐志文 摄

两千只手臂拥抱你

在十世班禅大师灵塔殿,若想不被千臂观音吸引驻足,是一件很难的事。千臂观音,又称千手观音,也称千手千眼观音。唐代以后,千手观音像在中国许多寺院,作为主像被供奉,这也是其被人熟知的主要原因。据佛教典籍记载,千臂观音菩萨的千手表示遍护众生,千眼则表示遍观世间。千手千眼观音的形象,常以四十二手象征千手,每一手中各有一眼。由壁画可见,观世音菩萨共十一面,前方三面呈面善慈悲相,代表宝部;右方三面寂静安详,代表莲花宝座;而左方三面呈嗔怒相,代表金刚部。顶部一面为阿弥陀佛,呈寂静相,代表的是佛部。十一个颜面象征菩萨修完“十地”,最后功德圆满,到达第十一地,即佛地。此尊,其胸前有八臂,当中双手合十,身后是千手千眼,呈扇形排列,身披璎珞,立在莲花台上。整幅壁画,线条流畅自然,用色质朴淡雅,造型生动准确,比例和谐,构图极为精妙。

与千臂观音遥遥相对的另一面墙上,所绘是大白伞盖佛母,其特征物为一把大白伞,这把宝伞是一种降魔的利器,也是藏族人们极为珍爱的吉祥八宝之一,它起源于印度傳统象征物。宝伞象征性地遮蔽了炎热之苦、疾病、障碍及邪恶力量 。更深层次上讲,它代表了忠诚和保护。大白伞盖佛母是诸佛事业的化身佛,化相很多,形象分寂静和愤怒两种。寂静形是一面二臂三目,金刚跏趺而坐,右手持白雍仲(万字佛号),左手结施无畏印,身色洁白无瑕,全身严饰各式璎珞。此尊,是愤怒相的千面千手的大白伞盖佛母。千面千手的大白伞盖佛母,是所有大白伞盖的首领,也是一尊女佛,身色洁白如玉。

先仔细看面,佛母头顶上,竖起五十个佛头,横起有二十个佛头,合集为千面。白色面容、黄色面容、红色面容和绿色面容都是愤怒相,在昏暗的灯光下,会给人一种阴森可怖的感觉。有些人可能不太理解,为何如此造像。实际上,佛母虽面带凶相,对善良的众生是没有恶意的,她主要是为了对付恶鬼。即使是凶相之下,你能否看到“菩萨心肠”才是最要紧的。若久看一会,佛母的慈悲相就会显现,尤其是看她的手臂。其手心和手臂各有一眼,而且跟千手千眼观音相比,每只手臂上多生一眼。第一左手持宝幢白伞盖当胸,同时持箭矢,第二手以下持九十九支箭矢、一百把弓、一百支钩、一百条索、一百把上扬宝剑。第一右手结施无畏印持法轮,第二手以下持九十九个法轮、百支金刚杵、百只摩尼宝珠、百朵莲花、百把烈焰羯磨金刚杵。环形手臂外缘,烈火如歌。

十世班禅大师灵塔殿内壁画局部。 徐志文 摄

最精彩却又最容易忽略的部分,是佛母依次排开的千足,这需要我们尽可能贴近墙面。其中,五百只左脚屈膝,五百只右脚伸直,脚下踩住让人生畏且夺人精气的魔灵、小怪,同时脚下还有各种人物、动物,清晰可辨的有兔子、马、猴子、老虎、鹿、羊,等等。这些人和动物,都是得大白伞盖佛母庇护的众生,细看它们的神情,多是放松安然的样子。这幅壁画,内容十分丰富、敷色富丽、布局严谨、用料考究、画工精细,且品相佳美,殊为难得!

在十世班禅大师灵塔殿,看了两千只手臂,被两千只手臂拥抱,突然安全感爆棚。扎什伦布寺实在是太丰富了,造像、法器、壁画、唐卡和建筑本身,各美其美,美美与共。凡是进来,一旦看进去,就不想离开。尤其是壁画,很多是出于文物保护的考虑,并不对外开放,它们只能默默地挂在墙上。经此一番了解和欣赏,我颇有感慨,唯一的遗憾是,只能感受美,却无法用专业的评介语言,梳理这座古老寺庙里壁画的流派、画风和艺术风格。这样的遗憾,让我有一种极大的冲动,得空一定更系统地学习壁画相关知识,因为在寻美的路上,扎什伦布寺的画给了我加持。好吧,这是另一种收获。

走出十世班禅大师灵塔殿,突然想起勉唐派唐卡画师罗布的话,“四大画派所使用的度量经是一样的,根本的差异是没有的。其他的差异主要体现在上色和造像上,青海和安多一代多用色艳丽,勉唐派整个画面感油润,造像更贴近生活区域”。

罗布画师,是扎什伦布寺重要的画师之一,他师从噶钦·洛桑平措,也就是十世班禅大师时期重要的画师。噶钦·洛桑平措9 岁入扎什伦布寺学经,后跟着扎什伦布寺著名画师曲达和西罗为师,勤学绘画艺术,师承当然是勉唐画派。修建十世班禅大师灵塔殿时,他担任内外壁画绘制的总管。1997年7 月,在扎什伦布寺创办了藏族绘画研习班,罗布就是其得意学生之一。在罗布画师的画室,他所带的一批学生,正在聚精会神地绘画。画室里的绘画,在造像上法度庄严,线条工整流畅,画面错落有致,富于变化。色彩上,以蓝绿为主,兼用红黄而色调变化丰富,活泼鲜亮。果真是得了勉唐画派的真髓。

勉唐派究竟是有怎样的风格特色,一直是很多藏地艺术专家和学者不断考证分析和关注研究的,对于普通观看者来说,与其追问勉唐派区别与其他画派的特点,不如直接欣赏作品本身,只有把勉唐派作品和噶玛噶赤等画派作品一起看,才是区分它们不同之处的最佳方式。当然,如果能在欣赏扎什伦布寺壁画之后,萌生了深入了解壁画艺术的想法,那就再好不过了。不过此行之后,我确定,要想了解勉唐画派艺术风格及传承流变,扎什伦布寺是首选。

寺院,其实是一种隐形的、活态的“博物馆”。

扎什伦布寺,距今天已有500多年历史,汇集了大量物质和非物质文化遗产。今天要介绍的,是历代班禅时期的唐卡。所谓唐卡,即藏地卷轴佛画,种类很多,主要分为“国唐”和“止唐”两大类。国唐包括刺绣、堆绣、贴绣、缂丝、织锦等丝绸类唐卡,“止唐”是用颜料绘制而成的唐卡。扎什伦布寺最珍贵的唐卡,多被锁在柜中,因而至今品相完好,色泽如新,成为重要的实物资料。美物当然要共欣赏,以下是扎什伦布寺最值得看的几幅唐卡。