“哲理新诗”教学内容开发的路径

2020-01-16韦伟

韦伟

受象征主义等西方异质文艺的渗透影响,中国现代诗歌往往抽象晦涩,意义含混多变,形式上亦具有很强的实验性质,这些都给中学语文教学带来巨大挑战。众所周知,阅读是对特定体式的理解、解释、体验和感受。因此,“依体定教”是破解“哲理新诗”在内的现代诗歌教学之谜的绝佳操作,即“遵循新诗的言语形式和内在肌理组织合宜的教学内容”。

下面以统编版教材九年级下册中的《断章》为例,从明确体式、辨析体形、判定教点和选择路径这四个方面阐述“哲理新诗”教学内容开发的路径。

一、明体

“感于哀乐,缘事而发。”从《诗经》《楚辞》到唐诗宋词,我国旧体诗有悠久传统。晚清时期,梁启超首提“诗界革命”,改良旧体诗;五四时期,胡适等人倡导“诗体大解放”,变革旧体诗;20世纪30年代,因“无体之体”“非诗化”的新诗流弊暴露无遗,闻一多等新月派诗人又提出“现代格律诗”矫正“现代自由诗”;直至1953年,“现代诗歌”这一名称才见于纪弦创立的“现代诗社”。这里,我们有必要先厘清以下几对概念。

旧诗和新诗。前者以文言为根基,创作在五四之前;后者以白话为底色,孕育于五四之后。前者以为表现古典文化为目的,遵守格律规范;后者以反映新兴思想为意图,不拘范式窠臼。

现代格律诗和现代自由诗。前者韵脚绵密,形式整饬;后者意神融合,自由灵动。前者讲究“节的匀称”“字面的色彩和感触”;后者追求“绝端的自由,绝端的自主”。

基于以上分析,所谓“哲理新诗”,指的是以凝练跳跃为语言风向,以句间空白为结构表征,以短小精悍为篇幅个性,以哲学观点为主题内容的一种新诗,它或以严守格律的面目示人,或呈现内在气韵的和谐统一。故有学者称这类诗“倾向于揭示事物的真相,侧重于传达诗人对世界的独特的认知”。

二、辨形

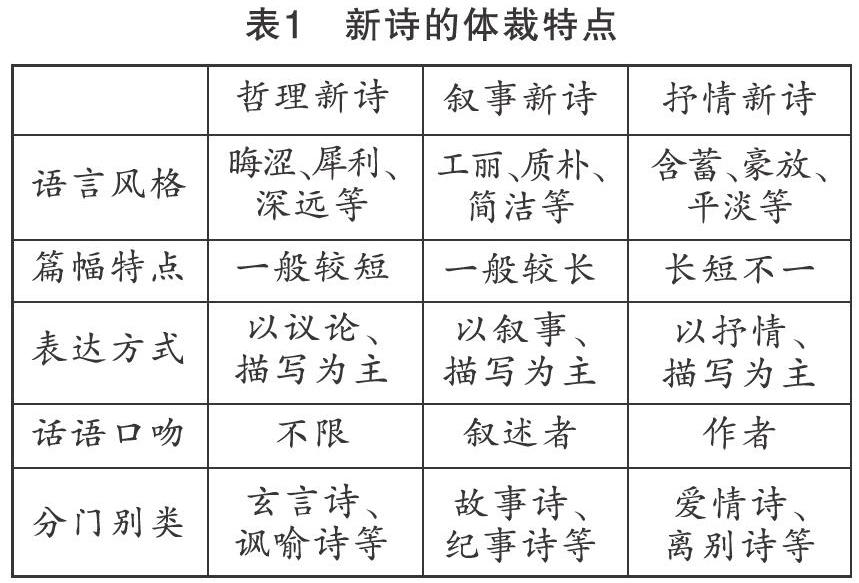

“定体然后可以言工拙。”与“哲理新诗”相对的,还有“叙事新诗”“抒情新诗”等,它们皆是从现代诗歌之表达内容的维度划分出的结果。

有哪些共同点?其一,语言表达方式的自由;其二,关注自我情感的体验;其三,运用新式的创作手段;其四,描述具体的情感。以《断章》为例,诗人卞之琳以精练含蓄的语言风格、梯形图案的外在形式、独立映衬的内容时序和流动转换的意象选择,在呈现世间万物神秘关系的同时透露超然意味和玄妙味道。

有哪些不同点?与叙事新诗相比,哲理新诗用寄寓诗人主观情感的形象片段揭示哲理,而不是用相对完整的事件情节来刻画具体人物。譬如《梅岭三章》,诗人以“断头今日意如何”的情境設问贯穿始终,在追怀往昔、叩问今朝和展望未来中,一个视死如归、除恶务尽的崇高形象跃然纸上。而《断章》以相对推衍的结构安排对照性地再现了日常生活的戏剧场景,哲理引人遐思。

与抒情新诗相比,哲理新诗用形象的比拟来开掘生活规律或人生道理,而不是用主观抒情的艺术手法来创作自我形象。例如《祖国啊,我亲爱的祖国》,诗篇塑造了一个在面对“衰败”“落后”“悲哀”的旧中国,仍愿奉献“血肉之躯”换取“富饶”“荣光”“自由”的新祖国的抒情主人公形象。而《断章》用朴素客观的章法笔触创造性地描绘了超越经验的深层意义,理趣意味深长。

由此观之,哲理新诗有着与众不同的个性特征和魅力风采。笔者总结出如表1所示的现代诗歌的文体特征:

三、定点

“定体则无,大体则有。”对于哲理新诗的教学,教者不仅要关注“说了什么”,更该聚焦“如何去说”。那么,《断章》是如何体现“哲理味”的呢?

《断章》于语词颠倒中诉说“于己为主,于人为客”的相对哲学。“你站在桥上看风景”和“看风景人在楼上看你”中,以“看”这一动作为中心,主体的“你”和客体的“看风景人”彼此变换,即“‘你由看风景的主体完成了向楼上‘看风景人的风景这一客体的转换”。同样,“明月装饰了你的窗子”和“你装饰了别人的梦”中,以“装饰”这一举动为媒介,主体的“别人的梦”和客体的“你”互相轮流,即“‘你由被明月装饰窗子的客体完成了向装饰‘别人的梦的主体存在的转换”。

《断章》于内容反复中袒露“人的无奈,情的捉弄”的爱情哲学。“你站在桥上看风景”,“你”看的不是风景,或许是那个人;“看风景人在楼上看你”,楼上人看的也不是风景,或许是那个“你”。“风景”是“你”和“楼上人”的沟通渠道和情感中介,在这两个人相互构成的极有情趣的戏剧关系之中,一股单向思慕的细流缓缓流淌。同样,“明月装饰了你的窗子”,“你”在思念远方的心上之人;“你装饰了别人的梦”,或许你也成为别人朝思暮想的对象,正所谓“你正被人悄悄爱着”。

《断章》于人称替代中映射“彼此交融,互为依存”的处事哲学。白天时分展现于“你”(“我”“他”)眼前的是一幅春光旖旎的唯美之景,夜晚时刻才有善解人意的柔美月光陪伴“你”(“我”“他”)走进甜美梦乡,此为“人与自然的和合共生”;“明月”倾泻光彩,在临窗时成为“装饰”之物,不料“你”(“我”“他”)也悄然走进“别人”的梦境之中,成为“别人”的迷恋幻影,此为“人与他人的和睦相处”。这种人称更替不是具体人称的指代,而具有抽象的象征意义,即“‘你中有我,我中有你的生存境况。”

由于诗篇多元意旨的个性,还有诸如“热爱生活说”“人际扬善说”等,便不一一赘述。

四、选径

“作者思有路,遵路识斯真。”基于“这一篇”的分析和群文阅读的特征,笔者如此设计教学流程:

【导语】

提及《断章》,作者说道:“这首短诗是我生平最属信手拈来的四行,却颇受人称道。”今天,让我们来作一番探究。

【过程】

①寻觅感觉:将《断章》与徐志摩的《再别康桥》对比朗读,感受新诗在情感处理上的异同。

②捕捉发觉:将《断章》与余光中《连环》对比阅读,驻足于诗篇的字里行间咂摸其中意味。

③形成自觉:结合文艺理论家刘西渭和诗人卞之琳的观点,你对《断章》的理解有何不同见解?

【结语】

文章本天成,妙手偶得之。《断章》凭借其短小精悍而又意味隽永的独特风味成为我国新诗领域中的一颗璀璨明珠。

以上教学设计遵循“诵读—入境—涵泳”的新诗教学方法,并旨在引导学生攀登“感受—思辨—创造”的新诗阅读境界。具体而言,第①环节指向情感基调,即诗人如何在音顿、音步、节奏的有致安排中形成内在韵律。第②环节指向内蕴哲理,即宇宙万物之间存在普遍联系。第③环节指向审辩思维,即《断章》主题多样性的文本世界。一言以蔽之,教者唯有紧扣文体特征,甄选教学内容,组织课堂活动,方可揭开哲理新诗“最辽阔的燃烧”。

[作者通联:江苏无锡市梅里中学]