动态监测中性粒细胞-淋巴细胞比值预测肝细胞癌患者全因死亡

2020-01-14徐迈宇麻忠武陈雷陈峰

徐迈宇,麻忠武,陈雷,陈峰

(温州市中心医院 肝胆胰外科,浙江 温州 325000)

原发性肝细胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC)是全球第五大恶性肿瘤,也是全球癌症相关死亡的第三大常见原因[1]。全身炎症反应被广泛认为是HCC预后的危险因素。中性粒细胞与淋巴细胞比值(NLR)作为评估HCC复发及预后的指标已受到重视[2]。控制其他的临床和人口统计学变量后,NLR增高被认为是接受治愈性或姑息性治疗的HCC患者较高复发率和较差存活率的独立预测因子[3-5]。既往研究通常用ROC曲线尤登指数(尤登指数=敏感度+特异度-1)求得NRL临界值,据此方法进行分组缺乏动态变化性。本研究通过动态监测原发性HCC患者肝部分切除术前及术后NLR变化来评估患者的全因死亡,可能更加适合于临床实践工作,评估患者预后。

1 资料和方法

1.1 研究设计及实验室参数

本研究为回顾性研究,纳入温州市中心医院2015年1月至2019年1月诊断为原发性HCC的患者。中心实验室检测患者肝部分切除手术前后中性粒细胞与淋巴细胞数并计算其比值,同时还检测相关指标,包括谷丙转氨酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、γ-谷氨酰转移酶、总胆红素、白蛋白、甲胎蛋白水平。比较手术前后NLR,将NLR有统计学差异者归入NLR差异组,无统计学差异者归入NLR无差异组。同时纳入患者基线临床资料,包括性别、年龄、糖尿病、高血压、肝硬化、门静脉癌栓、下腔静脉侵犯和转移、肿瘤大小等。主要终点事件为全因死亡。所有患者均随访死亡,或至2019年1月,失访定义为患者删失。

1.2 随访

我们通过审查住院和门诊病历以及直接从随访中获得患者的随访数据。总生存期定义为从HCC诊断到因任何原因死亡的时间。肿瘤特征和肝脏组织学状态,包括肝硬化、门静脉癌栓形成,下腔静脉侵犯、肿瘤定位和转移,通过CT/MRI等影像学检查进行诊断。

1.3 统计学分析

采用SPSS 23.0进行统计学分析。计量资料正态分布以(±s)表示,非正态分布采用四分位数表示,采用t检验。计数资料比较采用χ2检验,非正态分布采用秩和检验。生存分析探讨两组患者5年生存率;Cox回归分析探讨患者全因死亡的危险因素;单因素分析有统计学意义的参数均纳入多回素回归分析。

2 结果

2.1 基线资料

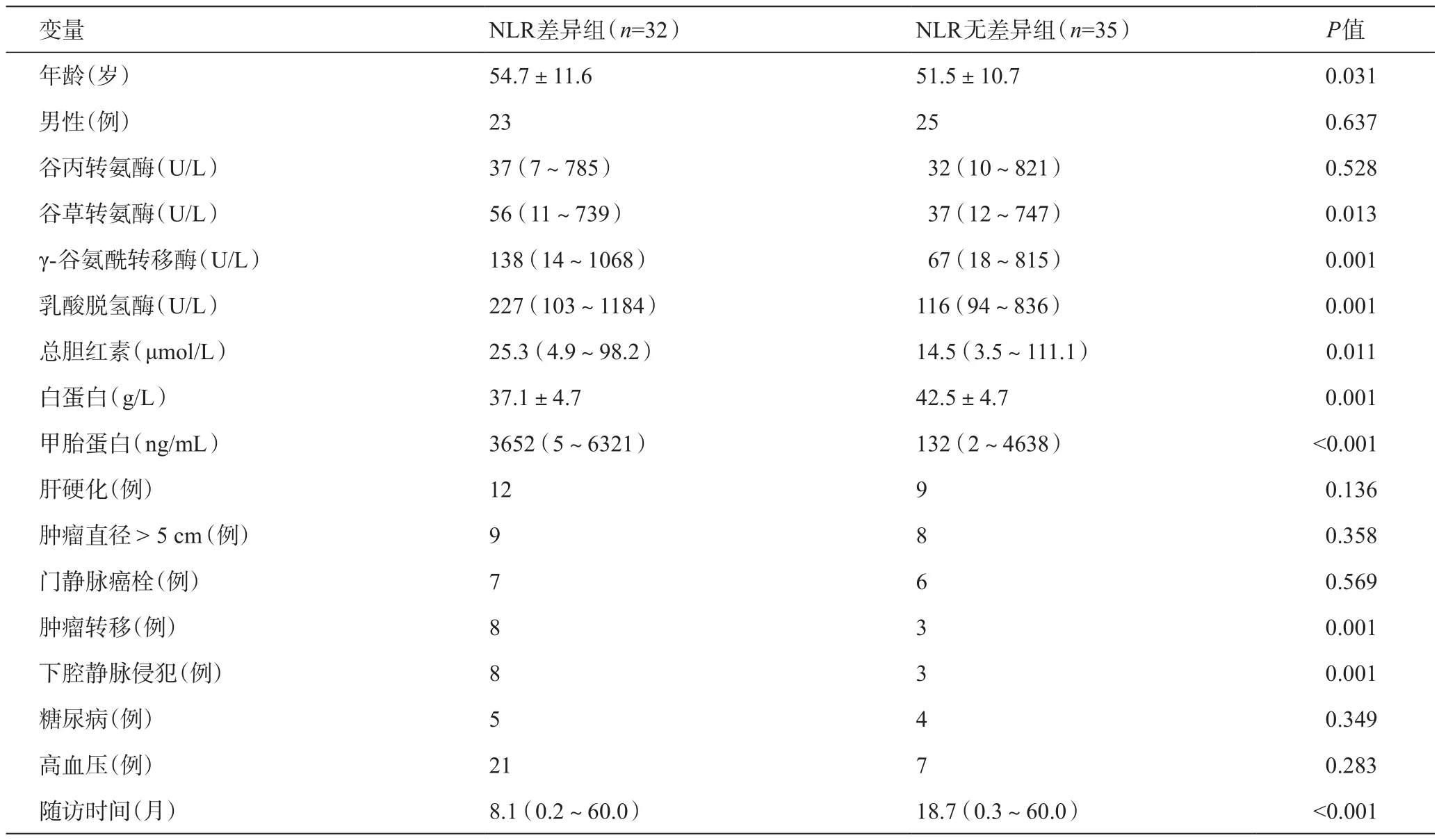

共67例患者纳入本研究,其基线资料如表1所示,NLR差异组32例,NLR无差异组35例。与NLR无差异组比较,NLR差异组年龄较高,谷草转氨酶、γ-谷氨酰转移酶、乳酸脱氢酶、总胆红素及甲胎蛋白更高,白蛋白水平更低;肿瘤转移及下腔静脉侵犯患者更多,患者随访时间也更短(P<0.05)。

2.2 终点事件及生存分析

随访期结束后,共48例(71.6%)死亡,其中NLR差异组27例(84.4%),NLR无差异组21例(60.0%)。NLR差异组全因死亡率明显高于NLR无差异组(76%vs53%,OR2.06,95%CI1.27~9.64,P=0.024)。生存分析显示,NLR差异组与NLR无差异组1年、3年与5年生存率分别为74.5%、46.4%、36.3%和87.2%、70.1%、61.9%。

2.3 终点事件危险因素分析

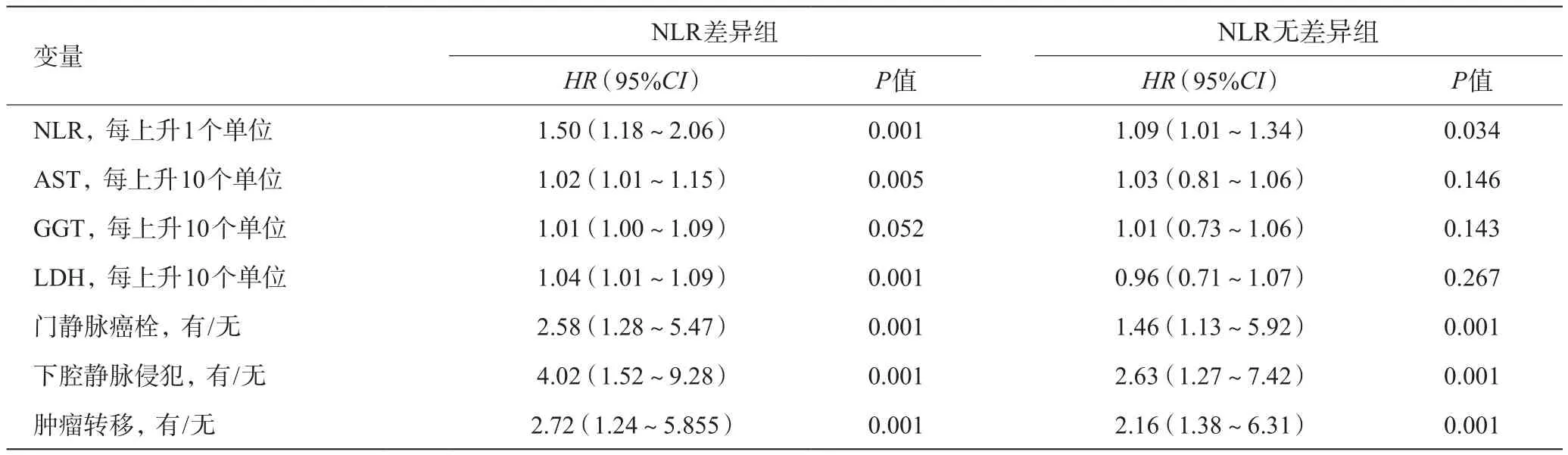

Cox分析发现,在NLR差异组,NLR(每增加1个单位,HR1.50,95%CI1.18~2.06)、谷草转氨酶(每上升10个单位,HR1.02,95%CI1.01~1.15)、γ-谷氨酰转移酶(每上升10个单位,HR1.01,95%CI1.00~1.09)、乳酸脱氢酶(每上升10个单位,HR1.04,95%CI1.01~1.09)、门静脉癌栓(HR2.58,95%CI1.28~5.47),下腔静脉侵犯(HR4.02,95%CI1.52~9.28)及转移(HR2.72,95%CI1.24~5.855)是HCC全因死亡的独立危险因素。而在NLR无差异组,NLR(每增加1个单位,HR1.09,95%CI1.01~1.34)、门静脉癌栓(HR1.46,95%CI1.13~5.92),下腔静脉侵犯(HR2.63,95%CI1.27~7.42)及肿瘤转移(HR2.16,95%CI1.38~6.31)是HCC全因死亡的独立危险因素校正相关混杂因素后,术前术后NLR差异是HCC患者肝部分切除术后的独立危险因素(HR2.15,95%CI1.12~9.72,P=0.019)。具体见表2。

3 讨论

本研究发现,原发性HCC患者NLR在行肝部分切除术前术后有统计学差异时,其全因死亡率明显增加,因此NLR术前术后比较达到统计学差异是HCC全因死亡的独立危险因素。

近年来越来越多的证据表明,全身炎症反应增加与多种癌症的癌症特异性存活率降低有关[6-8]。因此,人们期望通过早期的干预,寻找HCC有效的炎症因子标志物,以达到早期诊断及改善患者预后的目的[9]。先前的研究表明淋巴细胞通过诱导细胞毒性细胞的死亡、抑制肿瘤细胞增殖和迁移在肿瘤防御中起关键作用[10]。研究还表明,巡逻和浸润淋巴细胞反映了宿主的炎症状态以及宿主身体发挥决定性抗肿瘤免疫反应的能力[11-12]。考虑到这些因素,目前学术界已经发现了几种评估炎症反应的指标,如淋巴细胞计数,中性粒细胞-淋巴细胞比值(NLR),以及系统免疫炎症指数,以预测癌症患者(包括HCC)的存活和复发情况。但是,当前NLR预测HCC全因死亡的研究结果并不一致[13-16]。高NLR与血管侵犯,多发性肿瘤(卫星结节)和高水平血清甲胎蛋白(400≥ng/mL)存在显著相关。所有这三个因素,尤其是血管侵犯和多发性肿瘤都被证明是与HCC复发相关的最有力的变量并且会影响患者的长期存活[17]。本研究发现,动态NLR变化标志着机体炎症状态的波动,肝部分切除术前术后NLR有统计学差异的HCC患者全因死亡率明显高于NLR无差异者。据我们所知,本研究是首次从动态NLR方面评估HCC患者预后。

表1 变异组与无变异组基线资料及实验室参数比较

表2 NLR差异组与NLR无差异组全因死亡的独立危险因素

应指出的是,本研究还存在一定的局限性。首先,本研究是回顾性,样本量小,会产生潜在的偏差。其次,在我们的研究中,尽管术前术后NLR差异对HCC总体存活情况有较强的预后价值,但建议临床实践中联合其他相关指标综合评估使用。第三,我们的研究中缺乏一些其他的临床病理特征,包括包膜状态,门静脉高压和TNM分期等。因此,进一步的前瞻、科学的设计的研究应该重点探讨炎症细胞相关指标与HCC预后之间的关系。

总之,本研究发现,原发性肝癌患者在行肝部分切除术后NLR较术前有统计学差异时,其全因死亡率明显增加;NLR术前术后比较达到统计学差异是患者术后全因死亡的独立危险因素。NLR临床上监测简单方便,且费用较低,具有可推广性。但鉴于本研究为回顾性研究,结果有待于大样本、前瞻性、多中心研究证实。