旅游视野下的乡村景观保护与更新研究

——以诸暨市牛头岭村为例

2020-01-08蒲泓宇彭浪毛华松

蒲泓宇彭浪毛华松*

乡村景观作为乡村的重要部分,其产生于千百年来人们对土地等自然资源的生产利用,是“自然与人类的共同作品”[1],记录着人类社会的变迁和演进,反映了不同历史时期的文化以及乡村土地对于当时技术的适应[2]。随着现代化与城市化的推进,当前部分乡村在社会变革的推进下已经完全披上了“城市”的外衣,与传统的乡村景观特征相去甚远,乡村景观的保护迫在眉睫。以乡村景观为对象的乡村旅游,因其在农民增产增收、农业多元经营、乡村文化与生态复兴、农村美丽繁荣的方面有重要作用,已成为乡村振兴中的重要引擎。对于一些有文化特色、生态特色并且环境优美的村落,通过引入乡村旅游产业,重构乡村产业功能,可以为乡村的发展提供多元的机会,助力乡村振兴。因而,将乡村景观的保护更新与乡村旅游发展有机结合对乡村的产业复兴、文化保护传承、环境品质提升都具有重要的意义。

1 乡村景观

1.1 乡村景观要素与空间结构

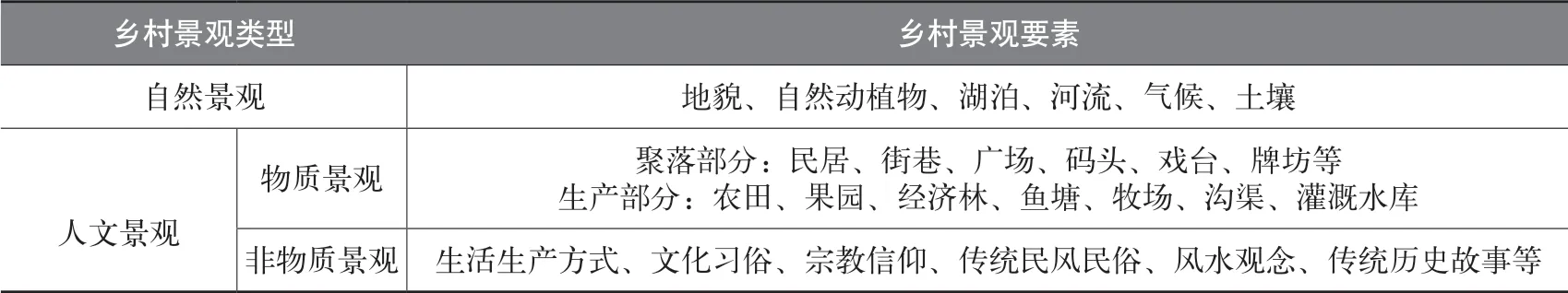

乡村与城镇的差异化要素是乡村的重要特征识别,乡村的景观要素组合形成了乡村景观的整体认知体系。当前学界对于乡村的要素构成有着基本共识,但由于学科视角的不同,对于乡村景观要素的分类与特征识别研究略有差异。基于已有研究成果[3-6],以风景园林学科的理论视角,将乡村景观分为自然景观与人文景观两大类,其中人文景观可进一步分为物质景观与非物质景观(表1)。

乡村景观空间结构的研究主要分为村域整体与聚落两个板块,乡村的整体空间结构主要是研究聚落的选址、林田的利用方面,聚落部分则是研究建筑布局形式及其形成机制。

1.2 乡村景观特征识别

乡村景观与其他景观类型具有明显差异,主要包含生产性、自发性、地域性、生态性、审美性、文化性等特点。生产性是乡村景观区别于自然景观的最大特点;由此衍生出的自发性强调人在农事劳作中“无意识”地改变自然环境的过程;地域性和生态性是指在尊重当地自然环境的基础上,体现生物多样性和景观丰富性;审美性和文化性则反映了人类在处理与自然环境关系时所展现的智慧,是理想的乡村景观所应具备的特点。可以说,生产性和自发性是乡村景观的本质属性,地域性、生态性、审美性和文化性则是高品质乡村景观所应具备的属性[7]。

2 乡村景观保护与更新

2.1 基于乡村特征延续的乡村景观保护与更新

2.1.1 保护乡村景观整体空间格局,进行景观功能更新与重构

乡村景观的整体空间格局是乡村宏观的总体认知印象,是人与自然长期协调下的产物,内含山水林田村的总体关系,包括古村落的天际轮廓线及整体结构形态的可识别性。挖掘乡村景观资源,通过合理的规划与引导,重构乡村景观的功能,是乡村产业发展的重要举措。

2.1.2 保护乡村景观风貌,提升景观环境与公共空间品质

民居、农田、牌楼等符号元素是乡村景观的特色内容,其保护对于乡村景观地域文化传承具有重要作用。同时,乡村景观环境的提升是人们对环境品质要求不断扩大下的必然要求。乡村的公共空间是乡村记忆的重要场所,因而充分梳理广场、井台等空间对提升其环境品质有重大意义。

表1 乡村景观要素

1.牛头岭村现状平面图

2.牛头岭空间保护规划图

2.1.3 保护乡村民俗文化风情,加强民俗文化的活化与利用

受外来文化的侵蚀以及乡村“空心化”问题的日益严重,乡村的民俗风情氛围正在逐渐变淡。传统的乡村民俗文化属于乡村人文景观中的非物质部分,是乡村景观的文化内涵所在。民俗文化的活化与利用是民俗文化可持续传承延续的重要基础,对文化的保护有直接的促进作用,同时还有助于乡村的经济发展。

2.2 旅游视野下乡村景观保护与更新的特殊性

2.2.1 保护优先

乡村景观作为乡村旅游的载体,是乡村旅游开发的基础条件。对传统的乡村景观来说,其形成是一个缓慢且长期的过程,大部分要素通常具有不可再生性。因此乡村旅游在介入时,首先应该评估乡村景观的保护内容,以保护优先为原则,避免经济利益导向下的乡村旅游建设对乡村景观造成破坏。尤其重视总体格局、景观风貌与文化内涵的保护。

2.2.2充分利用景观资源,开发多元化旅游产品

充分挖掘乡村的景观资源特性,发挥乡村景观的旅游功能,例如乡村中的池塘等可以开发出垂钓产品,农田可以开发农耕体验活动,森林中设置林中穿越活动、树屋体验,村落中组织节日体验活动等。

2.2.3 合理规划路线,重视旅游体验

乡村旅游视野下的乡村景观更新除了重视景观的传承性保护与品质提升以外,强化景观更新过程中的旅游体验也具有一定的意义。在保证交通可达性的同时还需强化乡村的游赏体验,乡村景观各个要素具有不同的游赏功能,游赏线路设置应当基于消费者的游赏行为模式的分析,强化游赏的序列性。

3 诸暨市牛头岭村概况

3.1 牛头岭村

牛头岭村位于浙江诸暨市,属浬浦镇盘山村下面的一个自然村落。距离浬浦镇3 km,距离诸暨市中心约18 km。村落南侧与211省道相接,距离诸永高速公路的街亭出口仅3.5 km,对外交通与区位优势明显。

村域面积约48 hm2,村落总体呈现南北带状,中部有一个约720 m2的灌溉性水库(陈家坞水库)。村落的生产生活主要集中在幽谷之中,海拔在60~189 m之间,属一个较小的村落。村落现有房屋共计17间,其中12间为民居建筑(日常居住),其余5间则为农舍(生产、养殖管理)。

3.2 景观资源现状与发展诉求

牛头岭村整体呈现带状的谷地型结构(图1),村落整体处于大山的环抱之间,其主聚落、农田、水系、山体等展现出高度的协调性。村落整体以“山体—聚落—农田—溪流—山体”空间关系进行组合,呈现出“一带三山多湾”的空间结构。村落中的民居建筑、林地、农田、池塘等景观要素是构成村落的主体,地方民俗、传说故事等是其景观内涵。当前牛头岭村正面临产业乏力、风貌环境破坏、民俗文化淡化等问题,基于诸暨市大力发展“五A三星”计划和浬浦镇打造“文旅小镇”的背景,牛头岭村以乡村旅游作为其乡村振兴的发力点具有较大可行性,且牛头岭村还处于诸暨市到东白湖景区的联通线上,过往的流量也为其发展旅游提供机遇。

4 诸暨市牛头岭村景观保护与更新途径

4.1 牛头岭村景观保护途径

4.1.1 空间格局干预下的整体结构保护

牛头岭村空间结构的保护手段主要分为宏观与中观两个层面,在宏观整体层面通过编制土地利用规划以保护现有的山水林田村关系,在中观层面则是对乡村景观的分类项自身的空间结构进行针对性控制保护。结合牛头岭村整体空间结构与其未来的旅游发展目标,划分出主村保护区、居住扩建区、竹林保护区、农田区、山体保护区、轻度开发区、水体保护区等7个类型的区域,通过将各自的内容限定在有限的空间范围内,以确保其整体空间结构的延续(图2)。

4.1.2 地域特征延续下的景观风貌修复

建筑风貌修复:通过分析牛头岭村主村落保留下来的两栋传统民居,提取马头墙、粉墙黛瓦、檐廊结构、砖木结合等明显的特征符号作为新建筑的改造方向,并基于对牛头岭村建筑的分布、质量、年代、风格、美学等角度的综合评估,给各个建筑进行不同程度的改造与修缮。

田园风貌修复:主要从田园形态和农作物种植两个方面入手。首先梳理出旱地与水田,针对水田进一步梳理输水与排水关系、夯实田埂部分、恢复梯田状态;针对旱地加固挡墙、梳理地块的边界与排水。同时,在农田形态恢复的基础上,基于对牛头岭村的田园景象的延续,规划出牛头岭村农作物种植指导图。

水系风貌修复:通过加强疏通输水性的溪、渠及蓄水性塘、水库的生态处理进行水系风貌的保护与修复。首先疏通牛头岭村的原有水系,清理垮塌部分,并运用乡土的垒砌手法进行加固,以恢复其水流体系;其次,从污染源头上进行控制,对村落生活排污进行统一管理,并在水塘、水库等驳岸边缘使其湿地化,种植可净水型水草,以低碳的手法来修复水体生态。

山体风貌修复:针对牛头岭村部分山体过去存在的开垦耕地、土石开采破坏、生态性缺失等问题,进一步评估,对需要进行植被恢复的地块,运用乡土树种和花卉进行生态性修复,全面改善乡村的山体自然风貌,在植物恢复时也可有意识植入色叶乔木,以提升乡村不同季节的景观效果。

4.1.3 文化内涵传承下的民俗活态保护

民俗文化的核心表征通常分为两种,一种是人的行为活动与时间序列,另一种就是空间场所,两者相互依存,如果其中一项岌岌可危或消失,另一种也就不会长存,直至两种表征都湮灭,这一文化也就正式消失。因而需要强化时间序列与活动内容的保护建设,加强文化空间场所的保护与修复,并重视培养文化传承人及相关社会组织或机构。

4.1.4 强化保护意识提升公众参与

作为乡村景观保护主体的当地村民是否关注、认同并积极参与保护,其态度和价值观是关键。只有有了意识层面上的成熟,才能为现实的行为选择、政策执行与法制建设提供持久的动力支持。因而,可采用“政府引导、公众参与”的整体改造模式,通过政府的规划于政策引导、工程改造技术的示范,以此来激发村民的共同参与。

4.2 旅游视野下牛头岭村景观更新策略

4.2.1 景观功能的转化与重构

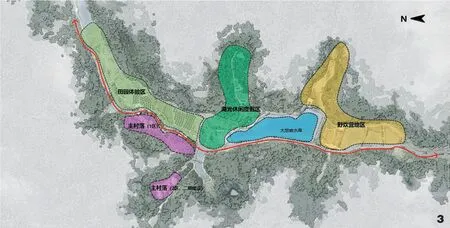

围绕牛头岭村原本的体小、村美、文厚等特点,结合当下乡村旅游对于原乡氛围、深度体验等追求,本项目确定牛头岭村以原乡风貌、人文体验、乡村生态为打造方向。在原有农田现状与总体空间格局的控制下,总体分为野炊营地区、湖光休闲度假区、田园体验区、主村落区四大功能区(图3):村南边原有的一处果园地和鱼塘区共同改造成野炊营地;陈家坞水库北面的湿地区域联合对山湾内原有农舍更新为湖光休闲度假区;原中部的农田集中区在恢复传统农田景观的基础上植入农耕体验项目和农业科普项目;主村落部分则统一对建筑进行更新改造,打造系列民宿(图4)。

4.2.2 景观环境与公共空间品质提升

在牛头岭村的公共空间梳理与更新营造上,首先整理村内的道路空间,清理主干道,疏通宅院之间的“巷道”以连通内外空间,并在存有“高堡坎”等安全隐患的局部地段,增加竹、木栅栏,以保证行人的安全。其次,对村内休憩、交流、集会空间进行梳理。整理村后空地,打造出游赏型乡土风庭院空间,基于后院的地形优势与良好的竹林风貌,还可进行分台处理,将人流进一步引导到竹林之中,设置“竹林小座”等休憩性公共空间节点。

同时,在空间的艺术化介入上主要从内容和模式两方面入手。艺术介入内容主要针对田间艺术(大地艺术、田园绘画、动物艺术小品等)、构筑艺术(重点地段的构筑物)、村落场所空间艺术(村口的形象展示与院落围墙、挡墙、栅栏等)等几个方面。艺术介入模式上,启用政府与建筑艺术大学进行艺术创作与乡建实践培养的模式,由牛头岭村提供实践基地和部分创作经费,吸引大学生来此进行艺术创作、展览等,进行前期的牛头岭村景观艺术营造,同时提升乡村旅游人气。

3.牛头岭村旅游功能分区

4.牛头岭村旅游发展规划总平面

4.2.3 强化乡村旅游体验

(1)多元活动的组织

农耕体验:基于主村落与农田的空间关系,于主村落前规划了三块农田,专门接待游客体验犁地、播种、浇水、施肥、收割等农事生产活动;在每年特定几个月份组织水稻节、油菜花节、桃源节等与农耕相关的节日,从节日文化的角度为乡村的农耕体验增添色彩;村里设置农耕生产科普馆,用以陈列传统的农耕生产工具和相关的农耕文化资料以展陈(图5)。

休闲娱乐:休闲娱乐活动的组织是各类型旅游争相开发的内容,牛头岭村主要依托几处水塘与大水库的优势,设置了钓鱼、钓虾、摸鱼等活动,并根据市场反应,定期举办捉鱼、摸虾的节日。

5.牛头岭村体验活动规划

民俗体验:主要围绕节日活动(如春节捣年糕活动)与地方故事两个方面营造。传统节日故事是牛头岭村一大地方特色,对村落的文化传承具有重大意义。规划复原“牛神节”,以充分展现村落的祈福文化与地方信仰,并以此为依托,组织规模化的祈福活动,响应传统农耕社会中的祭神文化。

(2)多元游线的设置

充分考虑到游赏人群、游赏时间的不同来构建多类型旅游路线,分别是沿陈家坞水库小环线、包含主村的中环线、村落旅游的大环线、牛头岭登山体验线等四条主要的游赏体验线路。

5 结语

乡村景观作为人类文化与自然环境髙度融合的景观综合,是乡村的重要组成部分,承载着中国传统功能文化记忆,具有较高的历史、文化、经济、艺术价值。但是随着城市化与现代化的进程,城乡差距进一步拉大,乡村的“空心化”、产业发展局限、地域文化缺失、景观环境破坏等问题突显,如何振兴乡村成为当下迫在眉睫的内容。本文基于已有研究的梳理与归纳分析,以牛头岭村为例对其景观要素的梳理与特征识别为基础,基于旅游发展的视野,针对性地提出景观保护与更新策略,以期为乡村的保护与更新发展提供一定思路:

(1)乡村景观的特征主要表现在乡村景观的构成要素及其整体空间结构上;

(2)乡村景观的保护主要围绕乡村景观整体空间结构的保护、景观风貌的保护与修复、民俗文化内涵的保护、村民保护意识的提升与公众参与的强化等四个方面,从“认知”到“保护”再到“更新”,形成一个体系化的保护更新模式机制;

(3)乡村旅游视野下乡村景观更新的主要特点在于对乡村景观功能由传统的生产生活向旅游服务转化,在更新途径中需要进一步强化旅游体验,在规划的过程中需要严控生态、乡土性、村民利益等问题。