雨养条件下不同冬小麦品种产量形成及氮素利用特征

2020-01-07刘海红徐学欣吴姗姗於思益赵长星

刘海红,徐学欣,吴姗姗,於思益,石 岩,赵长星

(山东省旱作农业技术重点实验室,青岛农业大学 农学院,山东 青岛 266109)

冬小麦是我国重要的粮食作物之一,中国1/2的人口依赖小麦食品,山东省作为我国第二大冬小麦主产区和高产区,在保证我国粮食安全方面起着重要作用[1-2]。而此地区冬小麦季干旱频发,自然降雨不能满足冬小麦的正常生长需求,严重威胁着冬小麦的安全生产[3]。小麦的产量是由穗数、穗粒数(单位面积粒数)和千粒质量共同决定,产量与单位面积粒数呈正相关,而且近年来小麦产量的增长主要是得益于单位面积粒数的增加[4],有研究表明,山东省1960-2000年间小麦产量潜力的提高主要依赖穗粒数、粒质量和收获指数的增加[5]。冬小麦产量的形成一方面来自于开花后光合同化物的积累,另一方面来自于开花前贮藏同化物的转运,因此提高开花后光合同化物积累和促进开花前贮藏同化物的转运将有利于产量的提高[6]。与灌溉条件相比,雨养条件下冬小麦产量的降低主要是由于单位面积粒数和开花后光合同化物积累的降低所致,而开花前贮藏同化物转运反而提高[7]。

氮素是影响植株生长和产量的基本营养元素之一,不同小麦品种的产量、氮素吸收和氮素利用效率存在着显著的基因型差异[8],韩胜芳等[9]和王东等[10]研究表明,保持一定的氮素积累量是提高小麦氮素利用效率的基础,小麦籽粒的含氮量与氮素利用效率呈极显著正相关;小麦籽粒产量与成熟期氮素积累量呈显著的乘幂函数关系[11],雨养旱地小麦的穗数、穗粒数、生物量、收获指数、成熟期的氮素积累量、氮素收获指数均随产量增加而显著增加[12]。环境和基因型差异是影响冬小麦产量形成、氮素吸收和利用的重要因素,各小麦品种在冬小麦不同种植区域的产量表现也不尽相同[8-10]。针对鲁东地区半湿润偏旱的气候条件,本研究选取了32个中强筋冬小麦品种为材料,在雨养条件下,对不同小麦品种的产量、干物质积累和转运以及氮素吸收利用等指标进行系统分析,为筛选适宜鲁东地区种植的高产稳产和氮素吸收利用效率较高的冬小麦品种提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验于2016-2018年冬小麦生长季,在山东省胶州市青岛农业大学胶州现代农业示范园(35.53°/N,119.58°/E)开展田间试验。2 a前茬作物玉米收获后播种,试验田土壤质地为壤土,播种前0~20 cm土层土壤养分状况见表1;2016-2017年和2017-2018年小麦季降雨量分别为78.1,154.0 mm。

表1 试验地0~20 cm土层土壤养分状况Tab.1 Soil nutrient condition in 0-20 cm soil layer of the experimental field

1.2 试验设计

试验采用32个冬小麦品种分别为:临麦4号、郯麦98、儒麦1号、烟农999、泰农18、济麦22、良星99、鲁原502、山农24号、山农28号、山农29号、青农2号、鑫麦296、泰农19、泰山28、齐麦2号、烟农173、泰农33、菏麦19、泰麦1918、DH51202、泰山27、济麦23、泰科麦33、洲元9369、济南17号、烟农19号、济麦20、济麦229、师栾02-1、齐民7号和金海1212。每个品种3次重复,共96个小区,随机区组排列,试验小区面积为8.36 m×4.07 m=34.0 m2,每个小区种植38行小麦,行距为22 cm。小麦播种前将前茬玉米秸秆粉碎还田旋耕2遍,底施基肥为施可丰复合肥(N-P2O5-K2O,15%-15%-15%),施肥量480 kg/hm2,后期不追肥、不灌溉。2 a分别于2017年10月13日和2018年10月13日播种,播种量均为97.4 kg/hm2,2017年6月12日和2018年6月14日收获,其他管理措施同一般高产田。

1.3 测定项目和方法

1.3.1 干物质的测定 分别在小麦开花期和成熟期,各小区内随机连续选取50个单茎,开花期分为茎、叶、穗,成熟期分为茎、叶、颖壳+穗轴和籽粒。各器官样品经105 ℃杀青30 min,70 ℃烘干至恒质量,称质量。相关指标计算公式如下[6]:

开花前干物质转运量(kg/hm2)=开花期干物质积累量-成熟期干物质积累量(籽粒除外);

开花后干物质积累量(kg/hm2)=成熟期干物质积累量-开花期干物质积累量;

收获指数=成熟期籽粒质量/成熟期干物质积累量。

1.3.2 植株氮素积累及氮素利用效率的计算 成熟期各器官样品粉碎后,采用凯氏定氮法测定各器官含氮量。相关指标计算公式如下[13-14]

各器官氮素积累量=各器官干质量×氮素含量;

氮素利用效率=籽粒产量/植株氮素积累量;

氮素收获指数=籽粒氮素积累量/植株氮素积累量。

1.3.3 籽粒产量的测定 成熟期调查穗数、穗粒数和千粒质量,并在各小区选取3 m2收获脱粒测产,籽粒含水量为13%。

1.4 数据统计

试验数据在Excel 2013下进行处理和作图,并用SPSS统计分析软件进行聚类分析和差异性检验分析,显著水平P<0.05。

2 结果与分析

2.1 不同小麦品种产量分类

由图1可知,对不同冬小麦品种产量进行聚类分析,可将32个不同冬小麦品种由高至低分为五类,2016-2017年,第Ⅰ类:烟农999、山农28号、泰麦1918;第Ⅱ类:良星99、鲁原502、鑫麦296、泰农19、泰农33、济麦23;第Ⅲ类:临麦4号、泰农18、济麦22、山农29号、青农2号、泰山28、齐麦2号、烟农173、泰科麦33、齐民7号、金海1212;第Ⅳ类:郯麦98、儒麦1号、菏麦19、DH51202、泰山27、烟农19号、济麦20;第Ⅴ类:山农24号、洲元9369、济南17号、济麦229、师栾02-1。2017-2018年,第Ⅰ类:烟农999、良星99、齐麦2号、烟农173、泰麦1918;第Ⅱ类:、济麦22、山农28号、鑫麦296、泰农33、济麦23、济南17号、济麦20、金海1212;第Ⅲ类:山农24号、青农2号、泰农19、菏麦19、DH51202、济麦229、齐民7号;第Ⅳ类:儒麦1号、泰农18、鲁原502、山农29号、泰山28、泰山27、洲元9369、烟农19号、师栾02-1;第Ⅴ类:临麦4号、郯麦98、泰科麦33。综合2 a结果表明,烟农999和泰麦1918的产量较其余品种更稳产。

图1 2016-2018年不同冬小麦品种产量的聚类树状图Fig.1 The yield cluster dendrogram of different winter wheat varieties during 2016 to 2018 growing seasons

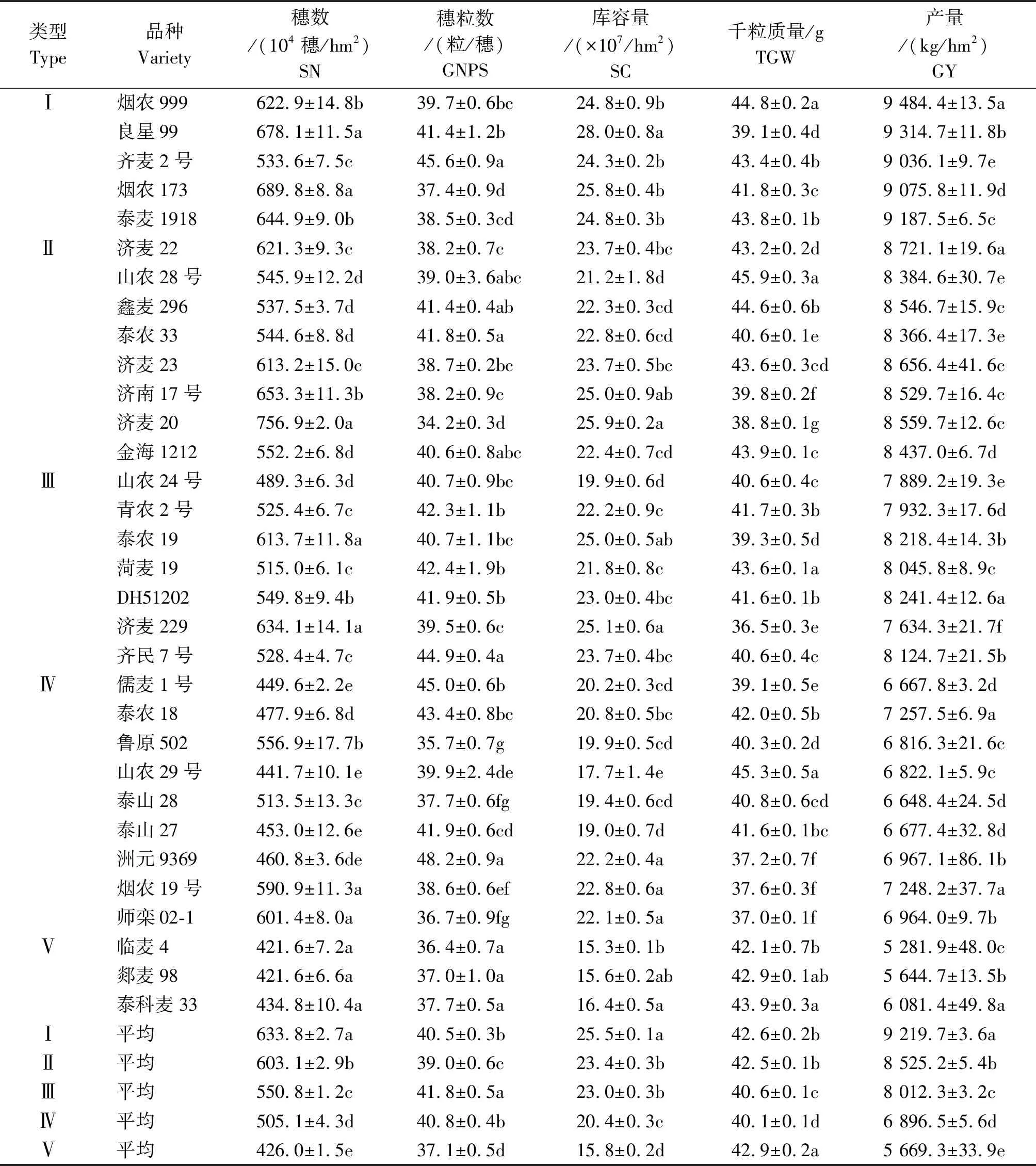

2.2 产量构成因素、库容量和产量

由表2可知,2016-2017年,平均产量和千粒质量均表现为Ⅰ类小麦品种最高并显著高于其余4类品种,平均产量分别为:9 247.1,8 676.7,8 207.6,7 686.1,7 248.6 kg/hm2;Ⅰ类小麦品种的穗数显著高于Ⅳ类小麦品种,但显著低于Ⅱ类和Ⅴ类小麦品种的穗数;Ⅰ类小麦品种的穗粒数显著高于Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅴ类小麦品种,并与Ⅳ类小麦品种之间无显著差异;库容量表现为:Ⅱ类>Ⅰ类>Ⅲ类、Ⅴ类>Ⅳ类。由表3可知,2017-2018年,平均产量、穗数和库容量均以Ⅰ类小麦品种最高,平均产量和库容量分别为:9 219.7,8 525.2,8 012.3,6 896.5,5 669.3 kg/hm2;25.5,23.4,23.0,20.4,15.8×107/hm2。Ⅰ类小麦品种的穗粒数显著高于Ⅱ类和Ⅴ类,与Ⅳ类之间无显著差异,但低于Ⅲ类小麦品种;Ⅰ类小麦品种的千粒质量显著高于Ⅲ类和Ⅳ类,与Ⅱ类之间无显著差异,但显著低于Ⅴ类小麦品种。Ⅰ类小麦品种较高的千粒质量和库容量是其获得高产的原因之一。

表2 2016-2017年不同小麦品种产量构成因素、库容量和产量Tab.2 Yield components, sink capacity and grain yield of different winter wheat varieties during 2016 to 2017 growing season

注:SN.穗数;GNPS.穗粒数;TGW.千粒质量;SC.库容量;GY.产量。同列数字后不同字母表示处理间差异显著(P<0.05)。表3-7同。

Note: SN.Spike number; GNPS.Grain number per spike; TGW.1000-grain weight; SC.Sink capacity; GY.Grain yield. Values in a column followed by different letters are significantly different atP<0.05. The same as Tab.3-7.

表3 2017-2018年不同小麦品种产量构成因素、库容量和产量Tab.3 Yield components, sink capacity and grain yield of different winter wheat varieties during 2017 to 2018 growing season

2.3 干物质积累与转运和收获指数

由表4,5可知,2 a各品种成熟期干物质积累量、开花期干物质积累量、开花后干物质积累量、开花前干物质转运量和收获指数表现规律一致。但是,Ⅰ类小麦品种的成熟期干物质积累量、开花后干物质积累量、开花前干物质转运量和收获指数均显著高于其余各类小麦品种;2016-2017年,Ⅰ类小麦品种的开花期干物质积累量亦显著高于其余各类小麦品种,2017-2018年,Ⅰ类小麦品种的开花期干物质积累量与Ⅱ类之间无显著差异,但显著高于Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ类小麦品种的。表明较高的成熟期干物质积累量、收获指数、开花后干物质积累量和开花前干物质转运量是Ⅰ类小麦品种获得较高产量的原因之一。

表4 2016-2017年不同小麦品种干物质积累与转运和收获指数Tab.4 Dry matter accumulation and translocation, and harvest index of different winter wheat varieties during 2016 to 2017 growing season

注:DMM.成熟期干物质积累量;DMA.开花期干物质积累量;DMP.开花后干物质积累量;DMT.开花前干物质转运量;HI.收获指数。表5同。

Note: DMM.Dry matter accumulation at maturity; DMA.Dry matter accumulation at anthesis; DMP.Dry matter accumulation post-anthesis; DMT.Dry matter translocation; HI.Harvest index. The same as Tab.5.

表5 2017-2018年不同小麦品种干物质积累与转运和收获指数Tab.5 Dry matter accumulation and translocation, and harvest index of different winter wheat varieties during 2017 to 2018 growing season

表5(续)

2.4 氮素积累、氮素利用效率和氮素收获指数

由表6可以看出,2016-2017年,第Ⅰ和Ⅱ类小麦品种成熟期氮素积累量间无显著差异,但显著高于其余各类品种;氮素利用效率表现为:Ⅰ>Ⅲ>Ⅱ>Ⅳ>Ⅴ;Ⅰ至Ⅴ类小麦品种氮素收获指数均值分别为:79.31%,75.92%,74.28%,74.10%和73.79%,Ⅰ类小麦品种氮素收获指数显著高于其余各类品种,Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类小麦品种间差异不显著。

表6 2016-2017年不同小麦品种氮素积累、氮素利用效率和氮素收获指数Tab.6 Nitrogen accumulation, nitrogen use efficiency and nitrogen harvest index of different winter wheat varieties during 2016 to 2017 growing season

表6(续)

由表7可知,2017-2018年,Ⅰ类小麦品种的成熟期氮素积累量、氮素利用效率和氮素收获指数最高,且显著高于其余各类品种;成熟期氮素积累量表现为:Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ、Ⅳ>Ⅴ,氮素利用效率表现为:Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ>Ⅳ>Ⅴ,氮素收获指数表现为:Ⅰ>Ⅱ、Ⅲ>Ⅳ、Ⅴ。

表7 2017-2018年不同小麦品种氮素积累、氮素利用效率和氮素收获指数Tab.7 Nitrogen accumulation, nitrogen use efficiency and nitrogen harvest index of different winter wheat varieties during 2017 to 2018 growing season

表7(续)

2.5 相关性分析

2016-2017年,产量分别与库容量、千粒质量、成熟期干物质积累量、开花后干物质积累量、收获指数、氮素利用效率和氮素收获指数呈极显著正相关(表8);穗数与穗粒数和千粒质量呈极显著负相关,与库容量呈极显著正相关;库容量分别与成熟期干物质积累量、收获指数和成熟期氮素积累量呈显著正相关,与开花后干物质积累量呈极显著正相关,千粒质量与库容量之间呈极显著负相关;千粒质量分别与成熟期干物质积累量和氮素收获指数呈显著正相关,与收获指数和氮素利用效率呈极显著正相关;成熟期干物质积累量分别与开花后干物质积累量和收获指数呈极显著正相关,与成熟期氮素积累量、氮素利用效率和氮素收获指数之间呈显著正相关;收获指数与开花后干物质积累呈显著正相关,成熟期氮素积累量与氮素利用效率呈极显著负相关,氮素收获指数与氮素利用效率呈显著正相关。

表8 2016-2017年不同小麦品种产量与农艺性状的相关关系(Pearson)Tab.8 Correlation among agronomic traits and grain yield of different winter wheat varieties during 2016 to 2017 growing season(Pearson)

注:GY.产量;SN.穗数;GNPS.穗粒数;SC.库容量;TGW.千粒质量;DMM.成熟期干物质积累量;DMP.开花后干物质积累量;HI.收获指数;NAM.成熟期氮素积累量;NUE.氮素利用效率;NHI.氮素收获指数。ns、*和**分别表示无显著性关系(P>0.05),显著性相关(P<0.05)和极显著性相关(P<0.01)。表9同。

Note:GY.Grain yield; SN.Spike number; GNPS.Grain number per spike; SC.Sink capacity; TGW.Thousand grain weight; DMM.Dry matter accumulation at maturity; DMP.Dry matter accumulation post-anthesis; HI.Harvest index; NAM.Nitrogen accumulation at maturity; NUE.Nitrogen use efficiency; NHI.Nitrogen harvest index.ns,*and**mean no significant difference atP>0.05, difference atP<0.05 andP<0.01, respectively.The same as Tab.9.

表9 2017-2018年不同小麦品种农艺性状与产量的相关关系(Pearson)Tab.9 Correlation among agronomic traits and grain yield of different winter wheat varieties during 2017 to 2018 growing season(Pearson)

2017-2018年,产量分别与穗数、库容量、成熟期干物质积累量、开花后干物质积累量、收获指数、成熟期氮素积累量、氮素利用效率以及氮素收获指数之间呈极显著正相关(表9);穗数分别与库容量、成熟期干物质积累量、开花后干物质积累量、收获指数、成熟期氮素积累量、氮素利用效率呈极显著正相关,与穗粒数呈显著负相关;库容量分别与成熟期干物质积累量、开花后干物质积累量、收获指数、成熟期氮素积累量、氮素利用效率和氮素收获指数呈极显著正相关,与氮素收获指数呈显著正相关;成熟期干物质积累量分别与开花后干物质积累量、收获指数、成熟期氮素积累量、氮素利用效率以及氮素收获指数之间呈极显著正相关;收获指数分别与成熟期氮素积累量、氮素利用效率以及氮素收获指数呈极显著正相关;氮素利用效率与氮素收获指数呈显著正相关。

3 讨论与结论

小麦产量是由单位面积穗数、穗粒数、千粒质量三者或者库容量(单位面积穗数×穗粒数)和千粒质量共同决定,小麦的基因型、栽培措施等因素影响了小麦产量的构成因素,并进一步影响产量[6,15]。赵倩等[16]对山东省2012-2016年审定通过的小麦品种的产量及其构成因素进行相关分析发现,产量与千粒质量呈显著正相关,与穗粒数呈不显著正相关。刘新月等[17]对1986-2014年黄淮旱地冬小麦品种产量性状演变研究发现,产量与有效穗和千粒质量均呈极显著正相关。较多研究表明,通过育种或栽培手段提高库容量是进一步提高小麦产量的关键,在库容量不降低的前提下,提高千粒质量亦可增加产量[15,18]。本试验结果表明,不同小麦品种的产量与穗数、穗粒数、库容量和千粒质量之间均呈正相关关系,且产量较高的Ⅰ类小麦品种的穗数、穗粒数和千粒质量也相对较高,Ⅰ类小麦品种同步获得较高千粒质量和库容量是其高产的原因之一。

小麦产量与成熟期的干物质积累量和收获指数密切相关,提高成熟期干物质积累量和收获指数可以有效提高小麦产量[6,19]。另外,小麦开花后绿色器官光合同化物积累和开花前营养器官贮藏物质的转运是产量形成的重要来源,增加开花后光合同化物积累可以增加收获指数和产量[6]。开花前贮藏物质转运和开花后同化物的积累在不同品种之间存在显著差异,邵庆勤等[20]对不同小麦品种的研究表明,皖麦29和良星66的开花前贮藏同化物转运量和开花后光合同化物积累量显著高于其余品种,因此产量较高。本试验研究结果表明,2 a产量与成熟期干物质积累量、开花后干物质积累量和收获指数均达到极显著正相关水平;开花后干物质积累量分别与成熟期干物质积累量和收获指数呈极显著正相关;Ⅰ类小麦品种的成熟期干物质积累量、收获指数、开花后干物质积累量和开花前干物质转运量显著高于其余各类小麦品种,因此其产量较高,而且其较高的开花后干物质积累量是收获指数较高的原因。

氮素是小麦生长发育、产量和品质形成的重要元素之一,提高小麦对氮素的吸收利用是提高产量的主要措施[21]。小麦品种间氮素吸收和利用存在显著差异,在相同施氮水平下,筛选高氮吸收和利用的小麦品种,可以减少农田氮素的损失[22-23]。黄明等[24]在干旱地区对不同小麦品种氮素吸收利用的研究表明,高产组小麦品种的成熟期氮素积累量和氮素利用效率显著高于中地产组小麦品种,而氮素收获指数品种间无显著差异。熊淑萍等[25]研究表明,氮高效品种周麦27和郑麦366较其余品种,协同提高籽粒产量、氮素吸收和氮素利用效率。本试验结果表明,2017年产量与氮素利用效率和氮素收获指数呈极显著正相关,与成熟期氮素积累量呈正相关关系但不显著;2018年产量与成熟期氮素积累量、氮素利用效率和氮素收获指数呈极显著正相关。Ⅰ类小麦品种较其余各类品种的成熟期氮素积累量、氮素利用效率和氮素收获指数较高。

2 a通过对32个供试冬小麦品种产量的聚类分析,烟农999和泰麦1918 2个品种均归为Ⅰ类,其产量表现最稳定。烟农999和泰麦1918同步提高了库容量和千粒质量,开花前干物质转运量和开花后干物质积累量、成熟期干物质积累量和收获指数以及成熟期氮素积累量和氮素收获指数,因此其产量较高。建议在鲁东地区雨养条件下,供试品种中烟农999和泰麦1918是适宜本地区种植的高产稳产和高氮素吸收利用的冬小麦品种。