输血不良反应对输血疗效的影响

2020-01-03张迎奇

张迎奇

(阜新市卫生健康服务中心血液供应部,辽宁 阜新 123000)

输血不良反应是指患者在输血时或输血后出现的不良表现,输血不良反应会影响输血治疗效果及安全性[1]。近年来随着临床医疗水平的不断提高,临床医疗人员对血液的治疗管理愈加严格,为提高输血治疗效果及安全性,针对输血不良反应对输血疗效的影响进行调查分析十分重要。此次研究将选择2017年2月至2018年2月某医院的23例在输血过程中出现输血不良反应的患者以及同时期23例未出现输血不良反应的患者作为研究对象,对两组患者的输血效果进行比较,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选择2017年2月至2018年2月某医院的23例在输血过程中出现输血不良反应的患者作为观察组,其中14例为男性,9例为女性。患者年龄12~57岁,平均年龄为(36.5±3.1)岁。另选择同时期23例未出现输血不良反应的患者作为对照组,其中13例为男性,10例为女性。患者年龄12~56岁,平均年龄为(36.4±3.5)岁。对比差异不明显(P>0.05),研究具有可行性。

1.2 方法:两组患者均接受常规输血治疗,对于失血情况严重的病患则需要进行成分输血治疗。存在输血不良反应的患者要依据患者情况填写《输血不良反应回报单》,收集患者的基础情况,如输血日期、住院号、姓名、性别、年龄、输血的成分种类、输血史、过敏史、输血不良反应症状、输血不良反应类型等等。对以上调查内容进行统计分析。若患者输血后1~2 h内出现体温上升,排除因其他原因导致的体温上升,且体温上升1 ℃以上则考虑出现非溶血性发热性输血反应。若患者在输血后出现单纯荨麻疹、过敏样反应或过敏性休克等等则考虑出现过敏反应。患者因免疫或非免疫原因而引起的红细胞在受血者体内出现异常破坏而引起的则为溶血反应。

1.3 统计学处理:使用统计学软件SPSS18.0,计数资料使用χ2检验,计量资料用t检验,P<0.05证明差异显著,有意义。

2 结果

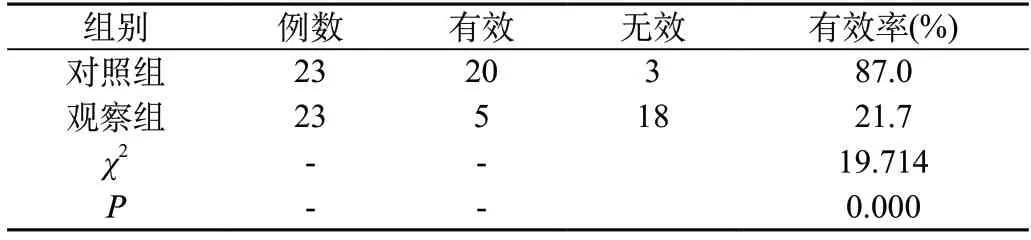

2.1 两组输血治疗有效率的比较:观察组23例患者中仅有6例患者经输血后在72 h内有效控制出血情况,输血有效率为21.7%。对照组中有20例患者经输血后在72 h内有效控制出血情况,输血有效率为87.0%,组间对比差异显著(P<0.05),见表1。

表1 两组输血治疗有效率的比较

2.2 观察组输血不良反应类型以及影响因素的分析:对观察组23例患者输血不良反应的影响因素进行分析,结果发现存在过敏史、输血史以及年龄<18周岁者更易出现不良反应。分析输血不良反应类型,结果发现主要为过敏反应,其次为非溶血性发热反应以及血小板不良反应,见表2。

表2 观察组输血不良反应类型以及影响因素的分析

3 讨 论

输血是一种为患者通过静脉输注血液进行治疗的一种方法,是一种十分重要的治疗措施。临床对失血患者进行治疗时往往需要输血治疗,一般而言当患者一次失血量超过全血量的15%以上时,其自身机体代偿功能将不能有效维持血压的正常水平,患者可能会出现活动障碍,此时则需要为患者进行输血[2-3]。在对患者进行输血治疗前,血液一般已经进行过传染病化验,安全性有所保障,但并不能100%保证血液的安全性,输血过程中均可能出现感染、并发症的风险,在为患者进行输血时患者也可能会出现种种不良反应,如溶血反应、过敏反应、非溶血性发热反应、血小板不良反应等等,即便是依照最高标准执行献血者挑选、血液采集、加工、贮存等操作,患者仍然会有出现输血相关不良反应的风险,甚至可能危及患者的生命安全[4-5]。有调查发现在输血过程中患者出现的不良反应与患者自身身体状况以及原发性疾病因素存在较大关系[6]。另有相关调查发现,近年来输血不良反应发生率有明显降低,分析原因可能与临床预防输血反应意识的提高、交叉配血人为失误降低、使用滤器、全血输注减少、成分输血率增加、洗涤红细胞保存期长以及有机采血小板输注多等存在较大关系[7-8]。此次分析发现23例出现输血不良反应的患者中主要为过敏反应,发生率为43.5%。与非溶血性发热反应例数相比明显增多,分析原因可能与临床使用滤除白细胞过滤器有关(滤器的应用有助于预防非溶血性发热反应的发生),滤器尤其适用于需要反复输血的患者。另外也可能与洗涤红细胞引用增加有较大关系,因洗涤红细胞会去除80%以上的白细胞,因此也有利于降低非溶血性发热反应的发生率。从此次研究中对观察组23例输血期间出现输血不良反应患者的输血有效率进行统计,并与对照组23例输血未出现输血不良反应患者的输血有效率进行了对比,结果发现观察组患者的输血有效率为21.7%,明显低于对照组。该项研究结果可证明输血不良反应的发生会降低输血疗效。输血不良反应的出现不仅会影响输血的效果,而且也可能对患者的生命安全构成威胁,故积极寻求有效的预防方法十分重要。在此次研究中分析可能影响输血不良反应的相关因素发现,存在过敏史、输血史以及年龄<18周岁者更易出现不良反应,临床应用予以重视。为提高输血安全性及有效性,降低输血不良反应发生概率,在为患者进行输血时应依据患者具体情况选择适合的血液成分,对需要反复输血的病患最好选择输注洗涤红细胞或HLA配型机采血小板,对于存在IgA抗体的病患则应选择使用IgA(-)的血液。为降低非溶血性发热反应的出现也最好使用滤除白细胞过滤器,输血后也要注意观察患者表现,若患者出现输血不良反应则要立即对症处理。例如若患者出现过敏反应,则要立即停止输血,为患者输注生理盐水,确保静脉输液的通畅性,对不良反应症状较轻的患者可为患者选择使用抗组胺药物,对于不良反应症状严重的病患则可使用糖皮质激素。若患者出现非溶血性发热反应,则应立即为患者进行退热治疗,依据患者情况选择暂停或停止输血,为患者输注红细胞悬液。若症状表现轻的病患可在临床症状得到有效控制后继续输血,对于症状严重的病患则不宜继续输血。输血具有一定的风险,为患者进行输血治疗时要严格把握适应证,充分了解患者过敏史以及输血史,强化对患者生命体征以及临床表现的观察。除上述几点外也要强化医护人员的输血水平,避免人为失误所引起的输血不良反应。

综上所述,输血不良反应会降低输血疗效,对于极易出现输血不良反应的高危险人群要特别注意,以便提高临床输血效果及输血安全性。

参考资料

[1]刘红超,王斌.输血不良反应影响因素、临床特点观察及控制策略分析[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(58):272-273.

[2]阳志勇,陈芝喜.63例输血不良反应的回顾性分析[J].中国现代医学杂志,2017,27(23):83-86.

[3]杨梅,张莹.2013年—2016年我院临床输血不良反应分析[J].基层医学论坛,2017,21(23):3103-3104.

[4]李青.常规输血与少白细胞技术输血对输血不良反应的降低作用分析[J].临床检验杂志(电子版),2017,27(4):773-774.

[5]刘敏静,杜思远.输血不良反应的临床特点及相关影响因素研究[J].世界最新医学信息文摘,2017,17(8):291-294.

[6]曾晓新.输血不良反应的临床特点分析与影响因素探讨[J].医学理论与实践,2017,30(24):3674-3676.

[7]余健,王焕成,李方.关于输血不良反应临床特点及影响因素的探析[J].中国老年保健医学,2017,15(1):72.

[8]包书萌.探讨患者发生输血不良反应的相关因素分析[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(78):362.