留守经历对大学生主观幸福感的影响:链式中介效应分析

2020-01-03周碧薇李现菊

周碧薇,李现菊

留守经历对大学生主观幸福感的影响:链式中介效应分析

周碧薇,李现菊

(蚌埠医学院 精神卫生学院,安徽 蚌埠 233030)

为考察留守经历、领悟社会支持、心理韧性与大学生主观幸福感的关系。本研究采用领悟社会支持量表、心理弹性量表和主观幸福感量表对1310名在校大学生进行问卷调查,其中有留守经历大学生588人,无留守经历大学生722人。结果发现,有留守经历大学生的领悟社会支持、心理韧性与主观幸福感均显著低于无留守经历大学生;领悟社会支持、心理韧性与主观幸福感之间呈两两显著正相关,与留守经历均呈显著负相关;留守经历对主观幸福感没有直接的预测作用,但可通过领悟社会支持的中介作用、通过领悟社会支持与心理韧性的链式中介作用,两条路径间接影响大学生主观幸福感。本研究结果揭示,领悟社会支持和心理韧性可解释留守经历对大学生主观幸福感的作用机制,为提升有留守经历大学生的心理健康水平提供了有益的启示。

留守经历;领悟社会支持;心理韧性;主观幸福感

一、问题提出

自20世纪90年代起,随着中国经济的快速、蓬勃发展,大量农村劳动力为了获取更好的工作机会和劳动报酬,选择进城务工而将子女留在家乡。因此,在农村地区形成了一个特殊的群体——留守儿童。据国家民政部数据统计,截止到2018年,我国共有农村留守儿童697万余人,其中96%的农村留守儿童由祖父母或外祖父母照顾,4%的农村留守儿童由其他亲戚或朋友监护[1]。相关调查结果显示,大部分留守儿童心理负担较重,缺乏安全感,渴望能够与父母一起生活[2]。由于生活中父母长期缺位,与非留守儿童相比,留守儿童的亲子依恋差,生活满意感低[3]。随着时间的推移,早期的留守儿童逐渐步入成年,其中部分人通过自身努力考入大学,成为有留守经历的大学生。有留守经历大学生是留守儿童的延续。童年期的“留守”经历又会对成年后的个体发展产生怎样的影响?许多研究开始关注并探讨留守经历对大学生情绪、行为、社会适应等方面的影响。研究结果表明,留守经历作为一种复杂创伤对大学生的心理健康具有负面影响[4~7]。有留守经历大学生的抑郁、焦虑等心理病症检出率显著高于一般大学生,且主观幸福感显著低于非留守经历大学生[8~9]。主观幸福感是指个体对其生活所做的情感和认知的整体性评估,它体现了个体心理发展的健康水平与积极程度[10~11]。王玉花的研究发现,有留守经历大学生的主观幸福感状况不容乐观,体现出更多的消极情感[12]。周春燕的研究进一步发现,留守经历显著负向预测大学生主观幸福感,童年期与父母分离的经历对儿童的影响是持久的,留守经历对大学生主观幸福感产生了消极影响[13]。

领悟社会支持是指个体主观感受到被支持与理解的情感满意程度,强调个体对社会支持的自我理解和感受[14]。已有研究表明,领悟社会支持显著正向预测主观幸福感,尤其是家庭支持对主观幸福感具有较好的预测作用[15]。有留守经历大学生可能从童年到进入大学后,与父母共同生活的时间是很有限的,由于父母长期不在身边,需独自面对困难,解决问题,在一定程度上,留守经历降低了个体的领悟社会支持水平[16]。缓冲器理论认为,领捂社会支持能够缓冲负性刺激给个体带来的消极影响,避免个体出现各种消极情绪,维持身心健康水平[17]。王月琴的研究结果也验证了这一理论观点,领悟社会支持在负性刺激(手机依赖)与大学生主观幸福感的关系中具有中介效应[18]。因此,领悟社会支持可能是留守经历与大学生主观幸福感的中介因素。

心理韧性是指个体虽然身处对生存、发展和功能造成巨大威胁的困境中,仍能成功适应的能力[19]。心理韧性作为一种积极心理资源是个体应对童年创伤,维护心理健康的保护性变量。研究发现,心理韧性显著正向预测个体积极情绪和主观幸福感[20]。同时,叶宝娟等人的研究指出,通过提高大学生领悟社会支持水平,从而提升其心理韧性,进而可降低大学生的抑郁。因此,领悟社会支持是心理韧性的保护性因子,可正向预测个体的心理韧性[21]。

主观幸福感的发展是个体内、外部因素共同作用的结果[22]。它不仅受到留守经历等外部因素的影响,还受领悟社会支持、心理韧性等内部因素的影响。本研究拟探讨留守经历对大学生主观幸福感的影响,综合考虑领悟社会支持、心理韧性在留守经历与大学生主观幸福感间的作用,并假设领悟社会支持与心理韧性在留守经历对大学生主观幸福感的影响中起链式中介作用。假设模型如图1所示。

图1 假设模型图

二、研究方法

(一)研究对象

采用整群随机取样法,选取安徽省4所高校大一至大四的学生为研究对象。共发放问卷1500份,回收有效问卷1310份,有效回收率为87.3%。其中男生575人(43.9%)。女生735人(56.1%);大一342人(26.1%),大二310人(23.7%),大三228人(14.7%),大四430人(32.8%);城镇440人(33.6%),农村870人(66.4%)。按已有研究,本文将“留守经历”定义为:父母双方或一方在个体成长阶段(0~17岁)流动到其他地区务工,自己留在家乡,由父或母单方照顾或委托他人照顾,且时间超过1年[8]。回答“是”者,被列为“有留守经历”共有588人(44.9%),其中男生251人(42.7%),女生337人(57.3%);回答“否”者,被列为“无留守经历”共有722人(55.1%),其中男生324人(44.9%),女生398人(55.1%)。

(二)研究工具

1. 领悟社会支持量表(PSSS)

该量表由姜乾金编制而成,共12个题项,量表包含家庭支持、朋友支持和其他支持三个维度[23]。采用1(极不同意)至7(极同意)7级评分,总得分越高,说明个体的领悟社会支持水平越高。本研究中该量表的Cronbach’α系数0.94。

2. 心理弹性量表(CD-RISC)

采用于肖楠和张建新翻译修订的Connor-Davison心理弹性量表(CD-RISC)测查心理韧性水平[24]。该量表共25个题项,包含坚韧、力量和乐观3个维度。量表采用5级评分,0~4分别表示“从来不”,“很少”,“有时”,“经常”,“一直如此”。得分越高,说明心理韧性水平越高。本研究中该量表的Cronbach’α系数为0.95。

3. 主观幸福感量表(GWB)

该量表是由段建华在中文版的总体幸福感量表基础上修订而成[25]。本研究只计算该量表前18个题项总分。主要测试个体在过去一个月内,对精力、生活满意度、自身情绪和行为控制等方面的主观感受与体验。得分越高,主观幸福感越高。本研究中该量表的Cronbach’α系数为0.85。

4. 数据处理

使用SPSS 20.0和Mplus 7.0统计软件进行数据分析。采用独立样本t检验考察有留守经历和无留守经历大学生各变量得分的差异性,采用独立样本t检验和单因素方差分析分别考察有留守经历大学生各变量得分的性别和年级差异性,采用Pearson相关分析考察各变量间的相关性。运用Mplus7.0构建结构模型,利用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法进行中介效应检验。

三、结果

(一)共同方法偏差检验

本研究所有数据均采用被试自我报告的方法收集,可能存在共同方法偏差问题影响研究的结果。因此,采用Harman单因素检验法进行共同方法偏差进行检验。检验结果显示,共有7个因子的特征值大于1,第一个因子的变异解释率为29.5%,低于40%的临界标准。说明本研究的数据不存在明显的共同方法偏差问题。

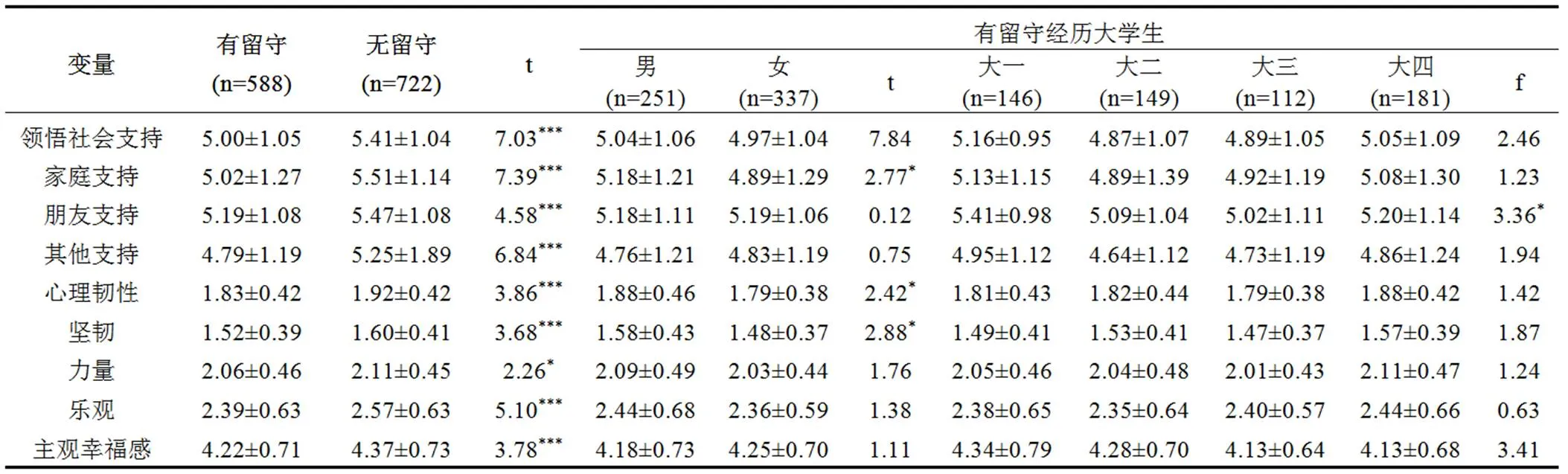

(二)有无留守经历大学生各量表得分比较

独立样本t检验发现,有留守经历大学生在各量表总分及各维度得分均显著低于无留守经历大学生。进一步检验有留守经历大学生各变量得分的性别和年级差异性发现,男性的家庭支持、心理韧性得分显著高于女性;不同年级的朋友支持差异存在统计学意义,事后检验进一步发现,大一学生的朋友支持得分显著高于其他年级(见表1)。

表1 有无留守经历各量表得分比较(M±SD)

注:*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001。

(三)各变量间的相关分析

由于留守经历为分类变量,进行相关分析前,对该变量进行了虚拟编码(无留守经历=0,有留守经历=1),将其转化成伪变量。表2显示,领悟社会支持、心理韧性、主观幸福感与留守经历均呈显著负相关;领悟社会支持、心理韧性与主观幸福感三者间两两显著正相关。

表2 各变量间的相关分析(r)

注:*P<0.05;**P<0.01。

(四)领悟社会支持、心理韧性在留守经历与主观幸福感之间的中介效应分析

首先,吴艳和温忠麟建议把单维量表打包成多个指标,一般3个为佳,而多维度量表把同一维度的题项打包成一个指标[26]。因此,本研究中主观幸福感量表为单维度量表,对其项目进行打包,形成3个观测指标;领悟社会支持量表与心理韧性量表各有3个维度,分别打包成3个指标。

其次,运用Mplus 7.0根据研究假设,以留守经历为自变量,领悟社会支持与心理韧性为中介变量,主观幸福感为因变量建构结构方程模型。结果显示,各拟合指数为CFI=0.969,TLI=0.953,RMSEA=0.073,SRMR=0.036,模型拟合良好。其中,留守经历→主观幸福感的直接预测作用不显著(β=-0.02,P>0.05),留守经历→心理韧性的预测作用不显著(β=0.03,P>0.05),其余路径均显著(见图2)。

图2 留守经历、领悟社会支持、心理韧性与大学生主观幸福感之间的链式中介效应

采用偏差校正的非参数百分位 Bootstrap 法,重复抽取5000次样本计算95%的置信区间对中介效应进行检验。结果显示,留守经历→领悟社会支持→主观幸福感中介效应为-0.064,95%置信区间不包含0,说明领悟社会支持在留守经历与主观幸福感间的部分中介效应显著;留守经历→领悟社会支持→心理韧性→主观幸福感链式中介效应为-0.036,95%置信区间不包含0,说明领悟社会支持和心理韧性在留守经历与主观幸福感间的链式中介效应显著,总中介效应量为-0.092。而其余两条路径的95%置信区间均包含0(见表3)。

表3 中介效应模型的Bootstrap 检验

四、讨论

近年来,随着高等教育规模不断扩大、发展,有留守经历大学生已成为大学生的主要群体,其心理健康发展也逐渐被研究者关注。本研究结果显示,有留守经历大学生的领悟社会支持、心理韧性和主观幸福感均显著低于无留守经历大学生。这与已有的研究结果是一致的[9,13, 19]。研究普遍认为,有留守经历大学生在童年期,最需要父母陪伴时父母却不在身边,缺少与父母建立亲密沟通与情感纽带。留守经历削弱个体的领悟社会支持水平,不利于个体发展良好的心理韧性,影响其对生活的满意度,造成了主观幸福感低。就有留守经历大学生自身来说,本研究发现,男性的家庭支持和心理韧性显著高于女性。这可能是因为有留守经历大学生均来自于农村地区,“重男轻女”的观念根深蒂固,相较于女性,家庭会给予男性更多的支持与帮助;同时,由于受中国传统观念影响,男性需承担主要的社会责任,在同样面对逆境考验时,男性往往会表现出较强的情绪控制能力与个人努力。在年级方面,大一学生的朋友支持显著高于其他年级。作为大一新生面对新的生活环境,远离家人,老师也不再像高中时每天见面,这一时期支持源主要来自于同学和朋友,以帮助其适应大学生活[27]。

相关分析结果表明,领悟社会支持、心理韧性与主观幸福感间呈显著正相关,而与留守经历均呈显著负相关,说明留守经历与大学生社会适应与心理健康关系密切[4,8]。进一步中介效应分析结果显示,领悟社会支持与心理韧性在留守经历与主观幸福感之间起中介作用,中介作用通过两条路径产生:通过领悟社会支持的独立作用和通过领悟社会支持与心理韧性的共同作用。当同时考虑领悟社会支持与心理韧性时,留守经历对主观幸福感没有直接的预测作用;同样,留守经历对心理韧性也没有直接的预测作用,留守经历本身对心理韧性和主观幸福感并不产生显著影响。以往关于留守经历对大学生个体影响的研究并没有得出一致的结论。“留守经历”本身既具有正向作用又具有负向作用,其对大学生的影响存在内部差异性[28~29]。本研究结果有助于更好地理解留守经历的影响:“留守”作为曾经生活的经历本身缺乏对个体发展变化的解释力,同样处于留守这一远环境下,其近环境的差异性,会导致个体不同的发展结果[30]。也就是说,留守经历本身并不能直接说明对个体的变化发展,它是通过个体自身因素和社会环境因素影响个体。

本研究结果发现,留守经历通过领悟社会支持与心理韧性间接影响大学生的主观幸福感,领悟社会支持与心理韧性在留守经历与主观幸福感间起链式中介作用。已有研究发现,留守经历对大学生的领悟社会支持、心理韧性水平具有破坏效应[31]。而高水平的领悟社会支持和心理韧性是个体心理健康的保护性因素,可以缓冲或减少逆境的消极影响,保护个体免受负性情绪困扰,提升主观幸福感。当个体拥有一种积极资源时,不但有能力获取其他积极资源,而且可获得的积极资源会产生更大的增值效果[32]。因此,个体领悟社会支持水平越高,越有利于滋养个体内部有效心理资源(心理韧性)的形成与提升,以减少留守经历对大学生主观幸福感的负面影响。领悟社会支持和心理韧性在留守经历与主观幸福感之间的链式中介作用,回答了留守经历是如何通过中介变量单独和共同作用影响大学生主观幸福感,深入揭示了留守经历对主观幸福感的内部作用机制。

[1] 中华人民共和国民政部. 2018年农村留守儿童数据[EB/OL].(2018-09-01)[2020-08-25]. http://www.mca.gov.cn/article/gk/tjtb/201809/20180900010882.shtml.

[2] 吴霓. 农村“留守儿童”问题调研报告[J]. 教育研究, 2004(10): 15~17.

[3] 李晓巍, 刘艳. 父教缺失下农村留守儿童的亲子依恋、师生关系与主观幸福感[J]. 中国临床心理学杂志, 2013, 21(3): 493~496.

[4] 温义媛, 曾建国. 留守经历大学生社会支持、应对方式与社会适应关系[J]. 中国公共卫生, 2012, 28(5): 719~720.

[5] 张春阳, 徐慰. 大学生留守经历与攻击性行为:安全感与自卑感的链式中介作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2020, 28(1): 173~177.

[6] 刘慧瀛, 王婉. 有留守经历大学生家庭教养方式与自杀意念的关系——神经质和人际关系敏感的链式中介作用[J].中国临床心理学杂志, 2017, 31(10): 830~832.

[7] 李晓敏, 罗静, 高文斌, 等. 有留守经历大学生的负性情绪、应对方式、自尊水平及人际关系研究[J]. 中国临床心理学杂志, 2009, 19(5): 620~62.

[8] 杨雪岭, 冯现刚, 崔梓天. 大学生的留守经历与心理韧性、心理病理症状[J]. 中国心理卫生杂志, 2014, 28(3): 227~233.

[9] 王玉花. 儿童期留守经历、社会支持、应对方式与大学生主观幸福感的关系[J]. 中国健康心理学杂志, 2008,16(4): 388~389.

[10] Diener,E. Subjective-well-being[J]. Psychological Bulletin, 1984, 95(3): 542~575.

[11] 王焕贞, 江琦, 侯璐璐. 大学生性格优势对主观幸福感的影响:优势运用和压力性生活事件的作用[J]. 心理发展与教育, 2017, 33(1): 95~104.

[12] 王玉花. 有童年期留守经历的大学生成人依恋, 社会支持与主观幸福感的关系研究[J]. 心理学探新, 2010, 30(2):71~75.

[13] 周春燕, 黄海, 刘陈陵, 等. 留守经历对大学生主观幸福感的影响:父母情感温暖的作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2014, 22(5): 893~896.

[14] Sarason, B.R.,Pierce,G.R., Shearin,E.N., Sarason,I.G., Waltz, J.A., & Poppe,L. Perceived social support and working model of self and actual others[J]. Journal of Personalityand Social Psychology, 1991, 60(2): 273~287.

[15] 连灵. 农村大学生领悟社会支持、大五人格与主观幸福感的关系[J]. 中国健康心理学杂志, 2015, 23(5): 746~749.

[16] 谢其利. 留守流动经历大学生核心自我评价在领悟社会支持和心理健康状况间的中介作用[J]. 中国学校卫生, 2017, 38(3): 381~384.

[17] 金童林, 乌云特娜, 张璐, 等. 社会逆境感知对大学生攻击性行为的影响:反绉思维与领悟社会支持的作用[J]. 心理发展与教育, 2020, 36(4): 414~421.

[18] 王月琴, 张宇. 大学生手机依赖与领悟社会支持和主观幸福感的关系[J]. 中国心理卫生杂志, 2015, 29(11): 868~873.

[19] 宋淑娟, 许秀萍. 思维模式对留守经历大学生心理韧性的影响[J]. 中国特殊教育, 2019, 233(11): 64~68.

[20] 黄时华, 温志敏, 曾艳芬, 等. 大学生心理韧性与社会支持在情绪调节自我效能感与主观幸福感的中介作用[J].中国学校卫生, 2016, 37(10): 1559~1561.

[21] 叶宝娟, 朱黎君, 方小婷, 等. 压力知觉对大学生抑郁的影响:有调节的中介模型[J]. 心理发展与教育, 2018, 34(4): 497~503.

[22] 陈欣, 杜岸政, 蒋艳菊, 等. 聋哑大学生社会支持对主观幸福感的影响: 乐观的中介作用[J]. 中国特殊教育, 2019, 224(2): 24~29.

[23] 汪向东, 王希林, 马弘. 心理卫生评定量表手册(增订版)[M]. 北京: 中国心理卫生杂志社, 1999: 131~133.

[24] Yu,X., Zhang, J. Factor analysis and psychometric evaluation of the Connor-Davidson Resilience Scale(CD-RISC) with Chinese people[J]. Social Behavior and Personality:An International Journal,2007, 35(1): 19~30.

[25] 段建华. 总体幸福感量表在我国大学生中的试用结果与分析[J]. 中国临床心理学杂志, 1996(1): 56~57.

[26] 吴艳, 温忠麟. 结构方程建模中的题目打包策略[J]. 心理科学进展, 2011, 19(12): 1859~1867.

[27] 罗雪峰, 沐守宽. 高中生感恩对心理幸福感的影响:领悟社会支持和基本心理需要的链式中介作用[J]. 心理科学, 2017, 40(4): 878~884.

[28]刘海霞, 王玖, 林林, 等. 高校有留守经历大学生心理健康现况调查[J]. 中国卫生统计, 2015, 32(4): 636~641.

[29] 李旭. 感恩对大学生负性生活事件与生命意义的影响:有调节的中介效应[J]. 中国特殊教育, 2016, 189(3): 58~63.

[30] 谢新华, 张虹. 对有“留守经历”大学生研究的综述[J]. 山东省团校学报, 2011(2): 25~29.

[31] 杨琴, 蔡太生, 林静. 留守经历对大学生心理韧性的影响系[J]. 中国健康心理学杂志, 2012, 22(2): 272~274.

[32] 徐明津, 杨新园. 家庭经济困难对青少年不良适应的影响:父母支持与心理韧性的链式中介效应[J]. 中国特殊教育, 2017, 200(2): 72~77.

The Effect of Left-behind Experiences on the Subjective Well-Being of College Students: A Chain Mediation Effect Analysis

ZHOU Bi-wei, LI Xian-jv

(Institute of Mental Health, Bengbu Medical College, Bengbu Anhui 233030, China)

To investigate the relationship among left-behind experience, perceived social support, psychological resilience and college students’ subjective well-being,1310 college students (588 with left-behind experience and 722 without) were surveyed with Perceived Social Support Scale, Psychological Resilience Scale and Subjective Well-being Scale. The results showed that perceived social support, psychological resilience and subjective well-being for college students with left-behind experience were obviously lower than that of those who were not; The perceived social support, and psychological resilience were both significantly positively correlated with subjective well-being and negatively correlated with left-behind experience; Left-behind experience didn’t have predictive effect on subjective well-being, but influenced college students’ subjective well-being through two indirect paths: the mediating role of perceived social support, and the chain mediating role of perceived social support and psychological resilience. The results of this study reveal that the perceived social support and psychological resilience can explain the mechanism of the effect of left-behind experience on the subjective well-being of college students, and provide useful insights in improving the psychological health of college students with left-behind experience.

left-behind experience; perceived social support; psychological resilience; subjective well-being

B844.2

A

2095-9249(2020)05-0090-05

2020-09-07

国家级大学生创新创业训练计划项目(202010367032);安徽省人文社会科学重点研究项目(SK2018A0172)

周碧薇(1985—),女,安徽蚌埠人,讲师,硕士,研究方向:心理健康教育。

〔责任编校:王中兰〕