优化问题:让学习真正发生

2019-12-31程震

程震

[摘要]“问”即是“学”,儿童通过“问”的过程达到“学”的目的。在小学数学教学中,优化问提,让问题指向数学本质、指向学习的主体、指向儿童的心理,让儿童在发现问题、思考问题、解决问题的过程中,聚焦核心素养,提出核心问题,锻炼核心能力,让有效学习真正发生并发展。

[关键词]优化问题;小学数学;有效学习

[中图分类号]G623.5 [文献标识码]A [文章编号] 1007—9068(2019)32—0013—02

提问,是现阶段班级授课制中普遍采用的一种授课方式,引导学生通过发现、思考、解决问题进行学习。好的提问不仅有助于学生从适当的角度理解知识、掌握方法、发现规律、发现并解决问题,而且能启发学生的思维,引发学生成果体验的群体共鸣,从而激发学生的研究热情,丰富学生的数学知识经验。关于提问,现阶段的课堂教学存在三种不合理的情况:

1.学习本体的缺位

教师作为“传道者”,往往以教材中的结论或是自身的理解作为唯一答案,或是以“好学生”为课堂教学的“主角”,所设置的提问基本都是针对个别“优秀学生”的,其余的学生只是“陪跑者”。这样的提问只会使得大多数的学习者“缺席”。

2.数学内涵的缺失

小学数学教材具有很强的系统性、逻辑性,并且专门配备了每一课的课件,有的教材还有详细的教学案。这些教学资源的提供,虽然给教师的教学带来了方便,但也助长了不少教师的教学惰性:“上课就是看课件”“提问都是电脑声”,书上怎么说就怎么教……课堂教学中的提问、设计完全没有教师的二次加工,数学内涵缺失。

3.思维含量的缺乏

师:“这样计算有没有问题?”生:“没有!”师:“图形看懂了没有?”生:“看懂了!”师:“第一题等于多少?”生:“8!”师:“张三同学说的对吗?”生:“对!”像这样的交流过程,每天都在上演,课堂教学看上去很热闹,师生对答如流,教学过程行云流水,但提问中的思维“含金量”有多少?对学生思维的培养、能力的提升有多少帮助?显然,这样的提问是对思维的忽视。

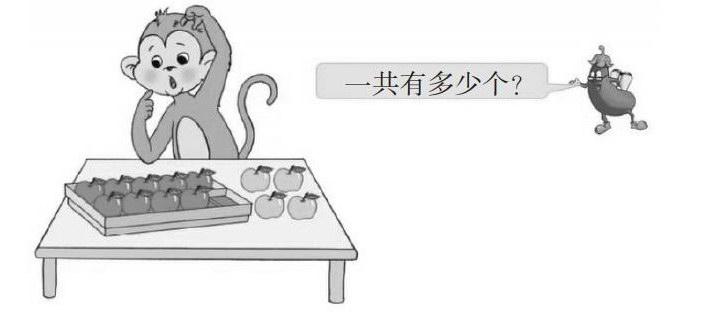

怎样才能合理优化问题?怎样才能使课堂提问的价值得到最大化?下面就以一年级上册“20以内的进位加法”的教学为例进行论述。

【第一次教学】教师在创设相关情境后,引导学生列出算式“9+4”,对于应该如何进行计算,教师展开如下教学:

师:你们会算9+4吗?

生1:会,9+4=13。

师:是怎样算的?

生2:把9个红苹果和4个绿苹果合起来就是13个苹果。

师:还有不同的想法吗?

(无人举手发表意见)

师:能不能把4分成1和3,用9先加分出的1呢?

生(齐):可以。

师:9加1等于几呢?算出10后怎么加?

生3:要算10加3。

师:10加3等于几?

生4:等于13。

教学反思:

整个教学过程看似很流畅,学生做题正确率也挺高。但反观教师的设计,只是单纯地将“凑十法”通过一问一答的方式,机械地传授给学生,既没有生成有价值的数学思考,也没有凸显算法中蕴含的数学思想方法。

其实,这是学生学习“20以内进位加”的起始课,教师应该将自己的教学过程指向数学的本质——数数。“9+4”的数学本质就是“数数”,第一种是将9和4合起来,组成一个数13,这是基数的概念;另一种理解是按从小到大的顺序,从9后面再数4个数,得到13,这是序数的概念。

“凑十法”其实是把“9加几”转化成“10加几”。一方面“10加几”容易口算,另一方面“10加几”也体现了数学计数单位中“满十进一”的法则。用“研究问题”的方式才能直指数学核心,让学生在教师精心设计的提问中自由思考、释放潜能。

【第二次教学】

教学板块一:教师让学生用课前准备的小棒表示两种颜色的苹果。

出示自主研究问题:

1.数一数,一共有多少根小棒?

2.你是怎么得到答案的?你是怎么数的?

教学板块二:教师读题,让学生明确研究主题后,让学生自己先动手操作,再在小组内交流自己的想法,数给同伴看,说给同伴听。

教学板块三:学生上台操作实物数给同伴看,说说自己是怎么算的。

教师结合学生的发言,将9根小棒和4根小棒中的一根合在一起,捆成一捆,再和剩下的3根放在一起。

提问:为什么我们要把9根小棒凑成10根,捆成一捆呢?为什么从4根小棒中拿出一根,不是两根、三根呢?结合大家拿小棒的过程,说说是怎么算的?……

第二次的教学反馈十分好,针对于此,对优化问题的教学策略提出如下建议。

1.聚焦数学本质

对于基本是“漂浮”在思维“表层”的问题,学生不需要经过系统而深刻的思维过程,就可以直接得出答案,教学自然没有涉及数学的本质与核心,教师没能“挠到痒的地方”。有效的数学学习过程,需要有一定思维含量的问题来驱动。何为有思维含量的问题呢?指向数学核心和本质的问题,都是具有思维含量的问题。教师要用数学的眼光去审视教学内容,让问题设计指向数学学科本质,从而提升学习的品质。

2.顺应认知规律

纵观数学课堂,总能看到:教师提出一个问题后,学生要么沉默不语不知如何回答,要么不假思索直接报出答案。归根到底,都是教师对学生的认知心理或是知识经验把握不准所致,要么问题没有思维含量,太简单;要么问题太难,学生不知从何答起。学生学习的过程,是一个提问题的过程,是一个知识建构的过程,是将外部的知识体系转化到内部的过程。问题优化的巧妙,需要指向学生的认知心理,在知识的联系点、核心点、异同点、延伸点处做文章,以问题为抓手,在关键处用力、在重难点处发力,“问”得准、“问”得巧、“问”得刚刚好,才能让学生的学习过程充满智慧、充满动力、充满乐趣。

3.尊重學习主体

教学要顺应学生的需要,问题的“跨度”不能太大,处于学生“最近发展区”,要让学生“跳一跳就能摘到桃子”。反之,如果学生觉得努力思考、用了功、费了劲还是不能得到最后的结果,久而久之,思维的惰性会让其觉得“反正我怎么努力也不好”的结论,那就失去了成就感。因此,数学问题的设计要精到、要精妙,让学生觉得数学学习的过程有趣、结果有用,启智的同时也陶冶情操。

无论教师课前准备有多充分,课堂上还是充满了各种不确定的因素,正是由于这样的“生成”,课堂教学才呈现不同的样态,教学的魅力才能真正显现。因此,问题要有设计、有水平、有创意,可以预设学生的“生成”,让学生发展的潜力得到释放、思维的灵感得到提升、有效的学习得以真正实施。学生是否“学”得轻松、“学”得快乐、“学”有所得,这取决于教师是否能把问题的优化指向学习的主体,搭建让学生“生成”的舞台,创设让学生“生成”的氛围。

(责编 童夏)