饲喂不同结构性与非结构性碳水化合物比例日粮对绵羊瘤胃发酵参数的影响

2019-12-31刘文涛李晓斌臧长江郭同军李凤鸣米热古丽伊马木曾福祥余英英

刘文涛 李晓斌 臧长江* 郭同军 李凤鸣 米热古丽·伊马木 曾福祥 余英英

(1.新疆农业大学动物科学学院,新疆乌鲁木齐830052;2.新疆畜牧科学院饲料研究所,新疆乌鲁木齐830011)

由于动物生长性能和集约化程度的不断提高,现代反刍动物生产中开始大量使用高比例精料的日粮,以提高牛、羊生产水平和生产效率,但是,这往往导致动物采食量下降、瘤胃菌群失调、瘤胃酸中毒等。美国每年仅肉牛育肥生产因瘤胃酸中毒造成的直接经济损失就高达0.6~1亿美元。国内高产奶牛的饲养和肉牛后期肥育中也经常发生瘤胃酸中毒。秦正君等(2018)研究指出,随着精料比例的升高奶牛瘤胃丙酸浓度越高,pH 值越低。李萍等(2015)研究指出反刍动物饲粮适宜精粗比在(2.5~4)∶(6~7.5),可提高饲粮降解率以及发酵产物的含量,从而提高饲粮利用率和机体生产性能。霍路曼等(2019)研究指出,随着绵羊日粮能量水平的提高,瘤胃总挥发性脂肪酸(TVFA)、乙酸、乙酸/丙酸变化趋势不大。瘤胃发酵参数是评定瘤胃健康与否的一项重要指标。碳水化合物根据其结构类型可分为结构性碳水化合物和非结构性碳水化合物;结构性碳水化合物主要包括木质素、纤维素等,而非结构性碳水化合物主要包括蔗糖、果聚糖和淀粉等,SC 和NSC 在反刍动物瘤胃中降解的速率存在较多差异;能使动物产生最佳生产性能的结构与非结构性碳水化合物比例因饲粮中粗料来源不同与特性而有所改变,研究非结构性碳水化合物占总碳水化合物的比例,对绵羊消化代谢及营养物质利用的影响,具有实际意义。因此本试验拟研究日粮不同结构性与非结构性碳水化合物比例对绵羊瘤胃发酵参数的影响,为提高反刍动物生产性能及瘤胃健康提供科学理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物及饲粮

试验选用6只健康状况良好、体重为(54.58±2.8) kg安装有永久性瘤胃瘘管的哈萨克绵羊作为试验动物。参照中国《肉羊饲养标准》(NY/T 816—2004)配制成SC/NSC 为2.32、1.60 和1.14 的3 种日粮;日粮组成及营养水平见表1。

1.2 试验设计与饲养管理

试验于2017年10月~2017年12月在新疆昌吉华兴种畜有限公司进行,按有重复的3×3拉丁方试验设计,选取6 只体重为(54.58±2.8)kg、体况相近且装有永久性瘤胃瘘管的哈萨克绵羊作为试验动物,随机分为3 组,每组2 只,每个处理组分别饲喂SC/NSC 为2.32、1.60和1.14的日粮,试验共3期,每期17 d,其中预试期14 d,正式期3 d。试验羊单圈饲养,统一进行驱虫、消毒等管理,每天于08:00和20:00分2次饲喂,自由饮水,保证圈舍光照、干燥通风。

表1 日粮组成及营养水平(干物质基础)

表2 试验设计

1.3 样品的采集

1.3.1 饲料样品的采集与处理

每期试验的正式期采集3种日粮的饲料样品,并制成风干样品(65 ℃下烘48 h 至恒重),置于塑料封口袋内保存,于试验结束后将3期饲料样品充分混合均匀,按四分法取样,粉碎过40目筛密封保存。用于备测粗蛋白质(CP)、粗脂肪(EE)、中性洗涤纤维(NDF)、酸性洗涤纤维(ADF)等饲料常规营养成分。

1.3.2 瘤胃液的采集

每个试验期正试期内于饲喂前记为0 h,饲喂后0.5、1、2、4、8、12 h 共计7 个时间点采集瘤胃液,通过瘤胃瘘管抽取80~100 ml 瘤胃液放入保温箱内,立即测定并记录瘤胃液pH 值,经四层医用纱布过滤后装入已做好标签的采样瓶中,立即放入-20 ℃冰箱冷冻保存,用于瘤胃液氨态氮浓度和挥发性脂肪酸的测定。

1.4 测定指标

1.4.1 饲料常规营养成分的测定

干物质(DM)、粗蛋白质(CP)、粗脂肪(EE)、粗灰分(Ash)、钙(Ca)、磷(P)含量参照《饲料分析及饲料质量检测技术》进行检测,采用Lcitra 等(1996)的方法测定中性洗涤纤维(NDF)、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤不溶性氮(NDFN)的含量。

1.4.2 瘤胃液pH值、氨态氮(NH3-N)浓度的测定

瘤胃液pH值的测定采用HI 98103型高精度笔式酸度计进行测定;采用冯宗慈改进的比色法测定瘤胃液NH3-N浓度。

1.4.3 瘤胃液挥发性脂肪酸(VFA)的测定

瘤胃液中挥发性脂肪酸(VFA)采用日本岛津GC-14B 气相色谱仪, 测定条件: 毛细管柱CP-WAX(30 m,内径0.53 mm,膜厚1 μm);气化室温度200 ℃,FID 检测器温度200 ℃;柱温采用程序升温法,初温100 ℃,末温150 ℃,升温速率3 ℃/min,灵敏度为101,衰减度为25,以巴豆酸为内标物。氮气压强为130 kPa,氢气压强60 kPa(流速40 ml/min),空气压强为100 kPa。

1.5 数据处理

试验数据用Excel 2010进行初步整理,统计分析采用SPSS19.0 软件进行单因素方差分析,结果以“平均数±标准差(mean±SD)”表示,多重比较采用Duncan's法进行。

2 结果与分析

2.1 不同SC/NSC日粮对绵羊瘤胃液pH值的影响(见表3)

由表3可知,饲喂3组日粮条件下瘤胃液的pH值变化趋势基本相同,平均值分别为6.56、6.45、6.16;采食后4 h 3个试验组瘤胃液的pH值均达到最低,采食后12 h瘤胃液pH值恢复到采食前的水平。试验Ⅲ组除饲喂前0 h以外,其它时间点都极显著低于试验Ⅰ、Ⅱ组(P<0.01),各时间点试验Ⅱ组瘤胃液pH 值均低于试验Ⅰ组,但差异不显著(P>0.05)。在饲喂不同SC/NSC 日粮时,同一时间点随着SC/NSC 比例的降低,瘤胃液pH值呈降低的趋势。

表3 不同SC/NSC日粮对绵羊瘤胃液pH值的影响

2.2 不同SC/NSC日粮对绵羊瘤胃液氨态氮(NH3-N)浓度的影响(见表4)

由表4 可知,饲喂不同SC/NSC 日粮条件下,3 个试验组绵羊瘤胃液氨态氮浓度随采食后时间的延长呈先升高后降低变化趋势,采食后2 h 瘤胃液氨态氮浓度达到最高。在饲喂后不同时间点,试验Ⅲ组的瘤胃液氨态氮(NH3-N)浓度均极显著高于试验Ⅰ组和试验Ⅱ组(P<0.01),在饲喂后0.5、1、2、4、8 h,试验Ⅱ组的瘤胃液氨态氮(NH3-N)浓度均极显著高于试验Ⅰ组(P<0.01)。3 个试验组绵羊瘤胃液氨态氮(NH3-N)平均浓度分别为12.98、18.58 mg/dl 和27.20 mg/dl,3 个试验组之间差异极显著(P<0.01)。

表4 不同SC/NSC日粮绵羊瘤胃液NH3-N浓度的影响(mg/dl)

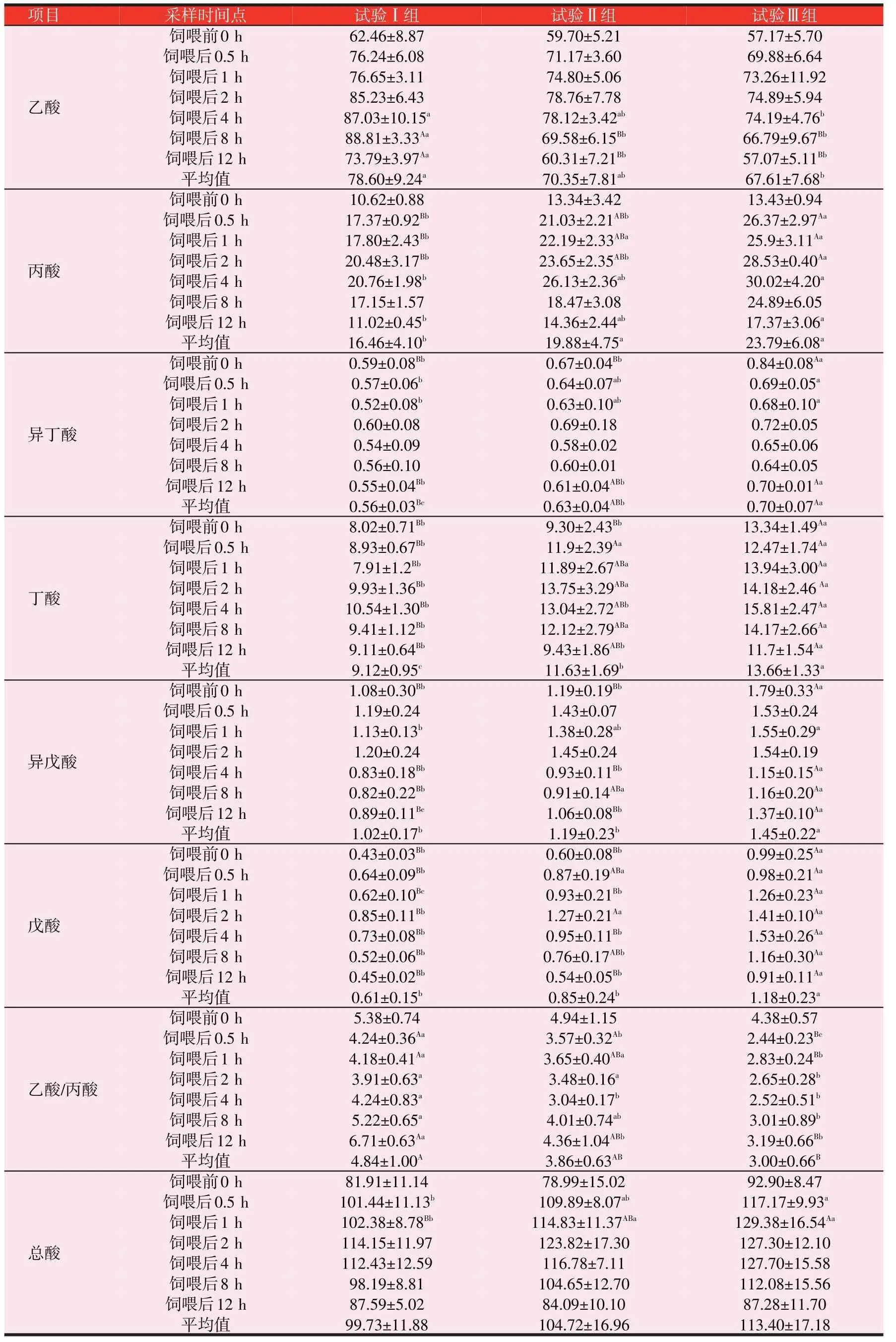

2.3 不同SC/NSC 日粮对绵羊瘤胃液挥发性脂肪酸(VFA)浓度的影响(见表5)

由表5 可知,绵羊瘤胃液中乙酸浓度随着日粮SC/NSC 比例的降低呈降低的趋势,在饲喂后4 h,试验Ⅰ组与试验Ⅲ组相比显著升高(P<0.05),饲喂后8、12 h,试验Ⅰ组与试验Ⅲ组相比极显著升高(P<0.01),试验Ⅱ组与试验Ⅲ组相比差异不显著(P>0.05)。3 个试验组绵羊瘤胃液乙酸的平均浓度分别为78.60、70.35 mmol/l 和67.61 mmol/l,试验Ⅰ组与试验Ⅲ组相比差异显著(P<0.05),试验Ⅱ组与试验Ⅰ、Ⅲ组相比差异不显著(P>0.05)。

瘤胃液中丙酸浓度随着日粮SC/NSC比例的降低呈升高的趋势,饲喂后0.5、1、2 h,试验Ⅲ组与试验Ⅰ组相比极显著升高(P<0.01),在饲喂后2 h,试验Ⅱ组与试验Ⅲ组相比差异显著(P<0.05),饲喂后4 h,各试验组丙酸浓度达到峰值。3个试验组绵羊瘤胃液丙酸的平均浓度分别为16.46、19.88 mmol/l和23.79 mmol/l,试验Ⅰ组与试验Ⅱ、Ⅲ组相比差异显著(P<0.05),试验Ⅱ组与试验Ⅲ组相比差异不显著(P>0.05)。

瘤胃液中丁酸、异丁酸、戊酸、异戊酸的平均浓度随日粮SC/NSC 比例的降低呈升高的趋势,瘤胃液中丁酸平均浓度3 组之间差异显著(P<0.05),试验Ⅲ组异丁酸的平均浓度极显著高于试验Ⅰ组(P<0.01),显著高于试验Ⅱ组(P<0.05);试验Ⅲ组戊酸、异戊酸的平均浓度与试验Ⅰ、Ⅱ组相比差异显著(P<0.05),试验Ⅰ组与试验Ⅱ组之间差异不显著(P>0.05)。随日粮SC/NSC 比例的降低,乙酸/丙酸呈降低的趋势,试验Ⅰ组与试验Ⅲ组相比差异极显著(P<0.01)。

3 讨论

3.1 饲喂不同SC/NSC 日粮对绵羊瘤胃液pH 值的影响

反刍动物瘤胃pH值是评估和判定瘤胃发酵功能的重要生理指标,pH值的高低直接影响着瘤胃健康、饲料消化吸收及动物的生产性能等,影响瘤胃pH 值的因素主要包括日粮SC与NSC比例、唾液的分泌量、机体有机酸的浓度、瘤胃微生物区系等;一般条件下反刍动物瘤胃pH 值的正常范围在5.50~6.80,但随着日粮中NSC 比例的升高、唾液分泌量的减少、机体有机酸浓度的升高,瘤胃pH 值均呈降低的趋势。吴秋珏等(2005)研究甘肃高山细毛羊分别饲喂SC/NSC比例为1.57(Ⅰ组)、1.95(Ⅱ组)、2.29(Ⅲ组)对瘤胃发酵参数的影响,结果表明采食饲粮Ⅰ的绵羊瘤胃液pH值平均值显著低于采食饲粮Ⅱ(P<0.01)、饲粮Ⅲ(P<0.05)的绵羊。孙盛楠等(2019)研究了不同长度的饲用苎麻青贮对黑山羊瘤胃发酵参数的影响,结果表明饲喂长度为1 cm 苎麻青贮的瘤胃液pH 值显著低于饲喂长度为2 cm和3 cm的苎麻青贮(P<0.05);因粗饲料切割长度的增加刺激动物的咀嚼行为,从而增加唾

液的分泌量,使得瘤胃液pH值升高。本试验条件下,饲喂后同一时间点,随着SC/NSC比值的降低,瘤胃液pH值呈降低趋势,采食后4 h 3个试验组瘤胃液的pH值均达到最低,试验Ⅲ组极显著低于试验Ⅰ、Ⅱ组(P<0.01),说明日粮中NSC的比例是影响瘤胃液pH值的主要因素,日粮中NSC 比例较高时,在瘤胃微生物的作用下,快速的被降解为乙酸、丙酸、乳酸等有机酸,进而降低了瘤胃液的pH 值,SC 比例较高时,绵羊反刍时间延长,唾液分泌量增加(唾液pH值偏中性),进而提高了瘤胃液pH值;这与吴秋珏等(2005)、孙盛楠等(2019)研究结果相一致。

表5 饲喂不同SC/NSC日粮对绵羊瘤胃液挥发性脂肪酸(VFA)浓度的影响(mmol/l)

3.2 饲喂不同SC/NSC 日粮对绵羊瘤胃液NH3-N 浓度的影响

反刍动物瘤胃NH3-N 是反映瘤胃发酵功能的一项生理指标,其浓度高低在一定程度上可以反映瘤胃微生物降解含氮物质产生NH3的速度、对NH3的摄取利用和机体蛋白质降解与合成之间所达到的平衡状况,瘤胃液NH3-N 主要来源于饲料中蛋白质、非蛋白氮和微生物蛋白质的降解及尿素循环。NH3-N 是瘤胃微生物合成蛋白质的主要来源,适宜的NH3-N浓度可以促进瘤胃微生物的生长繁殖,而NH3-N 浓度过高会造成氮源浪费,过低则会限制瘤胃微生物的活力。Thao 等(2014)研究表明,瘤胃中用于合成微生物蛋白的NH3-N 有效范围为5.0~30.0 mg/dl,随着日粮蛋白水平的升高,瘤胃微生物的活力升高,绵羊瘤胃NH3-N 浓度呈上升趋势。周永康等(2008)研究徐淮白山羊分别饲喂SC/NSC 比例分别为3.52(A组)、2.06(B 组)、1.28(C 组)、0.84(D 组)日粮对瘤胃发酵参数的影响,结果表明随着SC/NSC 的降低,绵羊瘤胃NH3-N 呈升高趋势,饲喂后2 h,采食日粮D组的绵羊瘤胃液NH3-N 浓度显著高于采食日粮C 组(P<0.05)、极显著高于日粮A 组和B 组(P<0.01)的绵羊。韩璐璐(2016)通过研究体外模拟瘤胃发酵环境,比较粗蛋白水平分别为12%、14%、16%、18%的四种日粮对绵羊瘤胃内环境参数的影响,结果表明,氨态氮(NH3-N)浓度随着粗蛋白水平的提高极显著升高(P<0.01),采食后2 h,18%水平显著高于14%、16%水平(P<0.05),极显著高于12%水平(P<0.01),说明日粮粗蛋白水平是影响瘤胃NH3-N 浓度重要因素。本试验条件下,3 个试验组日粮蛋白水平分别为13.06%、13.18%、13.23%,试验组绵羊瘤胃液氨态氮浓度随采食后时间的延长呈先升高后降低变化趋势,采食后2 h 瘤胃液氨态氮浓度达到最高。在饲喂后不同时间点,试验Ⅲ组的瘤胃液氨态氮(NH3-N)浓度均极显著高于试验Ⅰ组和试验Ⅱ组(P<0.01),在饲喂后0.5、1、2、4、8 h,试验Ⅱ组的瘤胃液氨态氮(NH3-N)浓度均极显著高于试验Ⅰ组(P<0.01)。绵羊瘤胃液氨态氮浓度随采食后时间的延长呈先升高后降低变化,主要原因是随着日粮粗蛋白水平的提高,日粮中易降解蛋白增多,微生物活性增强,瘤胃液NH3-N 浓度升高;而试验Ⅲ组NH3-N 浓度变化较大,可能是因为日粮NSC 含量较高,在瘤胃降解后导致瘤胃pH 值降低,抑制了瘤胃微生物的活性造成的。这与罗阳等(2018)、周永康等(2008)、韩璐璐(2016)研究结果相一致。

3.3 饲喂不同SC/NSC日粮对绵羊瘤胃液挥发性脂肪酸(VFA)浓度的影响

瘤胃是反刍动物碳水化合物发酵的场所,其发酵产物乙酸、丙酸、丁酸等VFA 是反刍动物利用的主要能源物质。众多学者认为影响VFA 浓度的最主要因素之一是日粮的组成、饲粮粗精比或SC/NSC 均影响瘤胃内TVFA 浓度和各种酸的摩尔比。饲喂精料型日粮时,瘤胃发酵以丙酸型发酵为主,饲喂粗料型日粮时,瘤胃发酵以乙酸型发酵为主。脂肪合成的主要前体是乙酸和丁酸,葡萄糖合成的主要前体是丙酸,丙酸型发酵能为机体提供更多的能量,并且能降低甲烷的生成,提高饲料能量利用效率。华金玲等(2013)研究黄淮白山羊分别饲喂3 种不同精粗比日粮(精粗比为30∶70、40∶60、50∶50),探讨日粮精粗比对黄淮白山羊瘤胃挥发性脂肪酸(VFA)浓度影响;结果表明,随精料水平增加,瘤胃乙酸、丁酸含量降低,丙酸含量增加;随采食时间延长挥发性脂肪酸含量呈先增加后降低趋势。Merchen 等(1986)研究分别饲喂高粗料和高精料日粮对羯羊瘤胃发酵的影响,结果表明,高粗料组和高精料组羯羊瘤胃总VFA浓度差异不显著(P>0.05);饲喂高精料组绵羊乙酸和丁酸的浓度显著低于饲喂高粗料组绵羊(P<0.05),但饲喂高精料组绵羊丙酸浓度显著高于饲喂高粗料组绵羊(P<0.05)。本试验条件下,绵羊瘤胃液中乙酸浓度随着日粮SC/NSC 比例的降低呈降低的趋势,在饲喂后4 h,试验Ⅰ组与试验Ⅲ组相比显著升高(P<0.05),饲喂后8、12 h,试验Ⅰ组与试验Ⅲ组相比极显著升高(P<0.01)。瘤胃液中丙酸浓度随着日粮SC/NSC 比例的降低呈升高的趋势,饲喂后0.5、1、2 h,试验Ⅲ组与试验Ⅰ组相比极显著升高(P<0.01),在饲喂后2 h,试验Ⅱ组与试验Ⅲ组相比差异显著(P<0.05),饲喂后4 h,各试验组丙酸浓度达到峰值,瘤胃液中丁酸、异丁酸、戊酸、异戊酸的平均浓度随日粮SC/NSC 比例的降低呈升高的趋势,瘤胃液中丁酸平均浓度3 组之间差异显著(P<0.05),随日粮SC/NSC 比例的降低乙酸/丙酸呈降低的趋势,试验Ⅰ组与试验Ⅲ组相比差异极显著(P<0.01)。说明绵羊日粮中SC 比例较高时,瘤胃液pH 值较高,瘤胃内环境更适合纤维分解菌生长和繁殖,此时瘤胃主要是乙酸发酵为主;当日粮中NSC 比例增加时,瘤胃pH 值较低,抑制了纤维降解菌的数量和活性,淀粉分解菌的数量和活性提高,丙酸发酵途径也发生改变,瘤胃丙酸浓度相应升高;这与王洪荣等(2010)、赵鹏等(2017)研究结果相一致。

4 结论

在本试验条件下,饲喂不同结构性与非结构性碳水化合物比例日粮时,随着日粮SC/NSC比例的降低,绵羊瘤胃液pH 值、乙酸浓度呈降低的趋势,NH3-N、丙酸浓度呈升高趋势,瘤胃发酵类型由乙酸型发酵为主向丙酸型发酵为主转变。