不断探索艺术新境界

——刘英唢呐艺术创作探究

2019-12-31文/宁汐

文/宁 汐

中国民族民间器乐作品的创编多是由演奏者完成,这与西方传统有着很大的不同,从刘天华的十部二胡曲到阿炳(华彦钧)的三部二胡曲及琵琶曲,卫仲乐、孙文明、陆修棠、刘德海等人的代表作亦是如此。唢呐作为民间器乐中群众基础好、适用场合广、地域流派多的乐器,民间演奏家在其中发挥的创作才华多,展现得成果也丰富,有民间曲调的整理与个性技艺的创作,有其它器乐曲、声腔作品的移植等不同表现形式。如:任同祥的《百鸟朝凤》《一枝花》《抬花轿》《庆丰收》《凤阳歌绞八板》《婚礼曲》《驻云飞》《十八板》,杨礼科的《山东小曲》《大合套》《河北梆子》,郝玉岐的《豫西二八板》《全家福》《红军哥哥回来了》,刘凤鸣的《柳金子》,刘炳臣的《六字开门》《农家乐》《喜事》,胡海泉的《二人转牌子曲》等。与上述纯粹地民间艺术家的创作缘由相似,刘英也是长期浸润民间音乐及其演奏技艺而成长的艺术家,他也根据民间音乐固有的风格韵味和自己对演奏技术的深入理解而编创了大量作品,如《正月十五闹雪灯》《凡字调接叫句子》《柳青娘》《小绣球》等,他还创作了很多练习曲而弥补了技术训练上的空白,移植的《霍拉舞曲》《换来春色满人间》《苏武牧羊》,首演的《天乐》《树魂》《梁山随想》《乡音美》等,而经他演奏的经典唢呐曲《百鸟朝凤》《豫西二八板》《六字开门》等,更是将作品焕发出别样的光彩,其二度创作使原来或名声在外或少有人知晓的作品都插上的腾飞的翅膀,为更多人所知晓,刘英的创作才华为人称道。作为唢呐领域的大师级人才,刘英艺术发展之路值得借鉴,艺术创作之法值得辨析。

一、艺术创作之源

刘英的创作都是基于自己艺术实践的深入思考而有感而发,它们来源于生活积淀,来源于艺术体验,来自于工作所需,有深厚的创作之源。如前所述,刘英的艺术成长具有民间艺术家的某些特点,他从小随父亲学艺,家乐班中成长,但他又从刘凤鸣、王文轩、丁怀成等安徽唢呐艺人广泛求艺,这种开放学习态度使其较早地就有了博采众家之长的技术优势和开发观念,这与上个世纪七十年代以前尚在民间盛行的门户之见的民间家乐班中间又很大不同。刘英居住在父母的剧团,其生活、学习乃至玩乐,都处在黄梅戏、庐剧等家乡戏曲声韵的氛围之中,这种润物细无声的戏曲声腔韵味的浸染,对其后来的发展影响很大。这是他艺术创作的民间性源头,也是其艺术特点中乡土味浓郁的生活之源。

向前辈、同行不断地学习,使刘英艺术视野发展逐渐开阔的外在资源,也是他跳出狭小区域特点的观念之始,尤为可贵的是这种学术态度伴随其一生。在其提供的历史照片中,有他与陆春龄等国内前辈同行和国外专家的探讨技艺的留影。刘英考入上海音乐学院附中及其后的大学阶段的学习,主要是跟随当时学校外聘的唢呐大师任同祥。任先生来自民间,但他较早成名(1953)并入职专业乐团,还不断到国内外演奏(1954),这些对其民间与现代兼具的艺术特点的形成是有着重要影响的。刘英在任同祥教育中打下了坚实技艺基础,也在观念上发生很大的转变,这是他在大学期间就深入民间学习的思想动力。正是在去东北学习的过程中,他有感而发,精心揣摩,从而创作了东北二人转风格的唢呐名曲《正月十五闹雪灯》。此后,他又陆续到山东、河南、河北、陕西等地,向民间艺术家学习,至今,他一有空仍深入民间的求艺之路还在持续,这种开放的学习技艺的观念使其艺术创作之路越走越开阔。

作为改革开放后专业院校培养的演奏家,刘英对专业技术的精致追求是其又一个艺术发展方向。除了技艺上追求精微的方法外,向专业作曲家求新曲是刘英艺术不断扩展的又一视角。上个世纪八十年代中期,朱践耳为其创作的高难度协奏曲再一次提升了刘英的技艺。基于十二音作曲技术而创作的《天乐》,至今仍是高难唢呐曲中的代表,曲中有大量的变音、丰富的色彩变化、多样的乐器竞奏或组合方式,这既是作曲家在突破传统唢呐的表现疆域,也是演奏家在实现二度创作的绝佳契机。曾有人不知如何演奏《天乐》而征询朱践耳,朱先生说他也不知道怎么吹,那些是刘英自己发明的方法。至今,除了刘英及其学生能精到地诠释《天乐》外,其他演奏家很难充分驾驭,从中可见刘英二度创作的精深。这之后,朱晓谷的《树魂》《敦煌魂》、秦文琛的《唤凤》、张晓峰的《梁山随想》等现代唢呐曲都是其个性创造力显现的一个个代表之作。

◎ 刘英与李岚清等与唢呐演奏家任同祥

◎ 刘英与曹鹏

◎ 刘英与陆春龄、任同祥

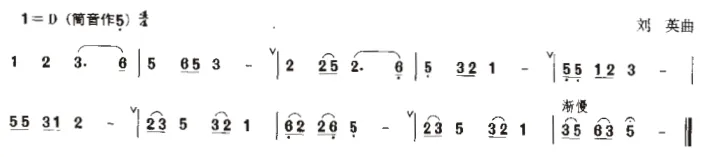

除了专业的钻研外,刘英非常注意其演奏的普适,他追求舞台上与观众心与心的交流,也注意推动唢呐表现视域的扩展,虽然身居校园,但他的舞台演奏与录音实践却极为繁多,他也非常注重实践出真知,尤其通过艺术实践而能更直接地了解观众所需,大众所好。在其提供给笔者的资料中,有大量CD 或磁带中的选曲是“非专业”性的曲目,有些还是群众歌曲的移植之作,但细听音响却是极具“唢呐性”,发挥了唢呐表现这些作品的特殊色彩,也极具艺术性,在抑扬顿挫之间见识其艺术创作的深入思考和技艺附加。如民族音乐精华《唢呐集锦》(二)专辑中有《跳吧!跳吧!》《摘石榴》《正月十五闹雪灯》《梅花悲》《社庆》等曲目(上海音乐学院民乐队伴奏);《电声唢呐·吹》有《喜事》《红娘》《闹洞房》《迎亲》《老两口进城》《猪八戒背媳妇》《赶去的小伙子》《朝阳沟》《小女婿上门》《小开门》《济公活佛》《幸福路》等曲目;中国唱片总公司1987年出版的《唢呐时代曲14 首》中有《敢问路在何方》《都有一颗红亮的心》《穷人的孩子早当家》《微山湖》《济公活佛》《血染的风采》《望星空》《十五的月亮》《骏马奔驰保边疆》《夫妻双双把家还》《在那桃花盛开的地方》《沂蒙山小调》《进新城》《谁不说家乡好》《双脚踏上幸福路》歌曲的移植之作;《唢呐时代曲14 首》(二)中有《黄土高坡》《两地书》《枉凝眉》《酒神曲》《拥军花鼓》《回娘家》《摘石榴》《一半脸儿》《女驸马》《打枣》《信天游》《我的小太阳》《马儿你慢些走》等移植作品。除了第一个专辑中有纯粹的唢呐曲外,其它的专辑多是歌曲、戏曲唱段的移植之作。这些作品的产生是有其“时势造英雄”的社会因素,在八十年代大众文艺活跃的氛围中,刘英深入大众文艺发展的前沿,以其唢呐技艺的新诠释,从而引领并推动了唢呐大众化的突破。当时有很多人听了刘英的演奏而改变了对唢呐“响亮、刺耳、嘈燥”的不好印象,发现唢呐艺术的细腻、唯美以及宽幅的声响表现跨度等特点,用唢呐演奏通俗易懂的时令曲,除了在使刘英广为人知外,也扩大了唢呐在圈内外的影响力。从这些“为人民而创作”的实践中,也可见刘英唢呐艺术创作的多元性的特点,而其服务于人民大众的文艺路线是支撑这些非专业之作推出的心理依托,艺术性隐含于内的学术基础。

近年来,刘英逐渐推出了大众和专业所需的唢呐教材,如出版的唢呐考级曲目和专业教材,是其专业性和大众化探索路线的集中表现。前者表现在为上海市音乐家协会及上海音乐学院考级委员会编写的《唢呐考级曲目》,其中除了展现他在唢呐不同难度的经典作品的诠释上,还展现了练习曲、移植曲上创造性的才华;后者表现为编辑出版的《当代唢呐曲选》、《唢呐经典作品选》,《当代唢呐曲选》属于专业创作或移植名曲,其中有《金婚式》《查尔达斯》《花儿红了》《乡魂》《正月十五闹雪灯》《拿波里舞曲》《霍拉舞曲》《关中情》《中国婚嫁》《慈母情》《敦煌魂》《梁山随想》《天乐》;《唢呐经典作品选》属于民间经典,经过刘英的二度创作而焕发出新的时代光彩,其中有《乡音美》《抬花轿》《小放牛》《欢乐的羊城》《豫西二八板》《夏底亚拉》《黄土情》《一枝花》《社庆》《百鸟朝凤》。外露或隐含于上述曲集中的艺术创作才华,具体表现在刘英在唢呐艺术中的气、指、唇、舌等技术的运用而挖掘出作品的音乐性上,探索尽可能好的音乐性表达,是刘英唢呐创造性的外在显现,而掩藏于内的是他对专业发展、社会需求的强烈责任感之源动力,是他自己走过的唢呐艺术之路的深切感悟之外化,为后学者提供尽可能好的基础或平台,是刘英唢呐艺术创作的又一思想之源。

二、艺术创作之态

刘英的创作技术显现表现在四个方面,一是创作的唢呐新曲(包括练习曲),二是移植的国外及国内经典曲调,三是首演新曲上的艺术发展,四是挖掘传统演奏的个性技术。前二者属于一度创作层面,后二者属于二度创作层面。

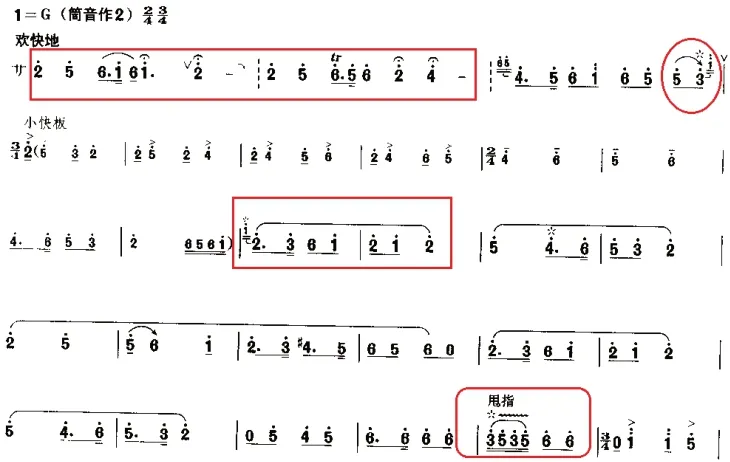

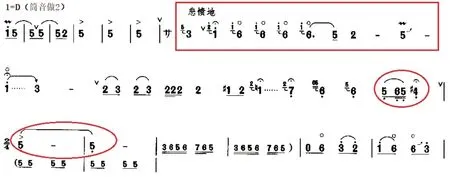

从一度创作层面来看,《正月十五闹雪灯》是必须要提到的,虽然已有很多研究者谈及此曲,但笔者在多次采访后仍有很多感悟。一是这部作品产生于他学生时代,是他挖掘民间音乐资源时有感而发的创作。作品中以东北二人转音乐素材和风格为主,通过三种音乐形式予以展现。其一是粗犷、奔放的性格,音乐开门见山地运用民间曲调,大幅度地跳进音程较好地展现了唢呐音乐语言的特色,而气指唇舌的综合、灵活运用,使作品在入板后的特色唢呐技术挖掘音乐性格上优势显现开来(见例1-1);音乐在展现东北风格的优美上也以压指及气、唇的技术协调运用基础上而展现音乐风格(见例1-2);在最后全曲总结的段落,除了在音乐线条的起伏上做文章外,还在演奏技术运用气息的长短对比、音乐的强弱对比、吹奏的连断对比,从宽幅地展现东北风土人情。《闹雪灯》吹奏者众多!已经成为中型作品中的代表作,其创作观念既扎根民间又放眼全球,发挥了唢呐多变灵活的技术的特点。其成功之处,一是对地域性东北人的性格表现,注意音乐张力对比,其起始句在气息上采用往下吹的下滑,用气下滑再辅以指滑而带动向上去(方框处),音乐形象直观地立于观众面前。音乐的画面感很强,演奏时要在张力上做得大一些,但用的力气要很小,尾腔中要用喉音(圆圈处),其花舌加冲音的处理,能表现出特殊的地域音乐效果。音乐中的弹性,运用手指上的、气息上的技术来综合推展,滑动中产生的“缝音”,是为表现戏曲的腔韵。刘英认为,对戏曲的了解得越深,演奏才会越到位,不管是自己的创作还是处理别人的作品,都是一样的感觉。在《闹雪灯》音乐中间的慢板部分,气、指、唇的技术综合运用,唇压的吹奏技术能模仿坠胡效果,“唇压音”的运用就会使民间淳朴的韵味、音乐性更强。用“变塞音”和其它技术的灵活搭配,表现歌唱性的、声腔化的手法是唢呐之类民乐器的特色,也是打动人心的优势所在。在中段音乐发展中,运用了“齿音”(碎音)来加强音乐的颗粒性,金属质感,它比双吐和三吐的演奏技术更好灵活些,要注意演奏中巧劲儿的使用,如果这里用吐音的话,在这里就显得木讷了一些,再说,用吐音的话,也没用这么快;用花舌技术演奏的话,音响达不到这样的质感,也不能很好地展现二人转的俏皮感和声腔化。最后“瑞雪兆丰年”段落的喜乐情境,要用上下滑动的演奏技术来表现,尤其要在滑动处理上加强上下的大幅度,者也可让演奏家得以全面的释放,能让听的人跟着一起翩翩起舞,其力度变化,长短强弱的变化,都可以达到最大化。刘英的创作体会,既要扎根民间音乐,也要艺术实践舞台,活跃在舞台上,就能感受到要把观众需要的带入到表现之中,台上对观众所需的抑扬顿挫、起承转合情绪,感触的最直接,这也是刘英一直以来愿意活跃于舞台并运用与创作的动力之源。

◎ 刘英与外国友人

例1-1

例1-2

例1-3

例2-1

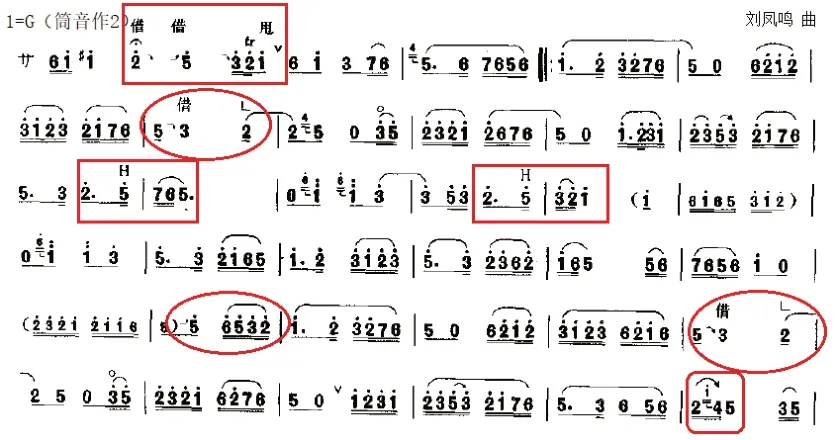

《凡字调接叫句子》是刘英改编安徽民间音乐的一首中小型作品,这是扎根民间音乐曲牌而创编的又一代表作,快慢两种速度的对比与结构的均衡设置相统一。曲中除了音乐整合中的现代手法运用外,运用演奏技术为其作品增色从一开始就展现出来。如其引子中“霍音”之后的送腔,通过借音而产生前后音乐间的连接,也使音色的发展更为丰富,喉音、颤音的使用,尤其是后者,大量的变化处理展现了民间唢呐自由随性的特色,而刘英的处理更使得这种技巧富有对比的层次感(见例2-1);音乐的主题句运用了较多的大跳音程为其装饰音,从而形成戏曲唱腔的甩腔的特殊风韵,上下滑音、变音(#4、7)在展现安徽北方音调的特点上也是抓住了唢呐的音色和旋律手法之妙,间奏的大量穿插,将民间音乐中 对话情趣进行了特别的展现(见例2-1);慢速的中段是对比乐段,音乐的级进音级而构成的旋律,在其发展中再加入上下滑音或连续滑音,使得音乐声腔化的特点再次凸显出来,这一部分快慢对比变化的小处理逐渐增多,是音乐的展开性处理(见例2-3);音乐后部情绪逐渐热烈,其在“指”法的处理上采用了三个手指上下摇动的手法,很好地展现了民间唢呐的“耍”闹的随性、自由特点,这是刘英基于民间但却融会现代的综合手法运用。

例2-2

例2-3

例3

例4-1

例4-2

作为成功移植到唢呐上的外国乐曲,《霍拉舞曲》首先表现在音乐演奏技巧上为人喜爱,现已成为一首受人喜爱的高级练习曲,它的移植对唢呐的推动,尤其在双吐技巧的练习中,对速度、半音、泛音的演奏上,运用叉指的演奏之法,在呈现临时升降记号上,达到了新的境界。而在泛音的推动上,刘英借鉴笛子上五度音程泛音手法特点,将唢呐的八度泛音运用 “唇压”的演奏技术,从而达到了很好的效果;在速度上又进行了很大的提升,这使那些没有亲临刘英技术教学解决现场的演奏者很难理解,很难达到的速度,有时比小号、小提琴的速度还要快,是唢呐音乐一个重要的突破,也是刘英唢呐的一个亮点,一个绝技。如果刘英教授不把《霍拉舞曲》改编过来的话,其他唢呐演奏家很难想象可以这样做。即使在其移植成功后,很多人只看乐谱,没有看他的教学视频或亲临现场观摩,也是很难想到演奏中的技术使用细节。尤其对其中的叉指、微分音无法理解。如:有些人在演奏中只能用挤着吹、顶着吹的方法,这样会把音吹扁的。这其中,刘英在气息的运用上是很考究的,他运用忽冷忽热、忽高忽低的对抗技术来表现,演奏者与乐器之间达到了浑然一体,协调平衡,如在4 到7、5 到5 等音的演奏上,就要讲究过渡自然,在变音、泛音、快音的处理上,都达到了新的高度(见例3),这些移植是基于唢呐特点的创造性艺术转换。可以说,刘英的改编、移植以大幅度的艺术语言转化而解决了音乐语言表达方式转换后的难题,在注重技术训练的同时,也推动了中国唢呐音乐进入新的境界。

每一种乐器的现代发展进程中,练习曲都是其不可或缺之处,刘天华将二胡由民间带入高校,其中就创作了练习曲辅以其发展。刘英也创作了大量的练习曲,按照吹管乐的技术发展层级而做了进阶布局,如长音练习曲、上下把位练习曲、五声音阶练习曲、单吐练习曲、超吹练习曲、指颤音练习曲、循环换气练习曲等,还有上述提到的《霍拉舞曲》也具有练习曲的功用。刘英在选择练习曲的教学中,还广泛注意到其他作者的编写,如任同祥、于洋、宋晓辉等人的有效之作。正是基于实践性的训练之效,刘英的练习曲编写特别具有针对性,而在技术训练之时,也注意到音乐的可听性。如《上下把位练习曲》在注意技术练习要点的基础上,注意了乐句的起落、前句与后句的呼应关系,还在结尾处注意了情绪的收拢,从中可见音乐发展均衡,旋律的起伏连绵,音乐的意境松弛释然,给人以音乐旋律的线条美感。再如《超吹练习曲》除了注意给练习者在泛音演奏时留足空间和时间,还在音乐的长短对比和前后关系上注意了均衡美感,收拢性结尾也与起句相呼应。从练习曲设计的细节可见刘英创作中的旋法、结构等创作技术与演奏技术协调发展关系处理的细微之处。

◎ 刘英走进汶川献爱心

例5-1

在移植的作品中,除了上述提到的国外名曲《霍拉舞曲》《拿波里舞曲》外,在一些中国音乐中如《迎来春色换人间》《苏武牧羊》《柳青娘》等,也在唢呐特色的发展上展现其创作之态。如根据京剧同名唱段移植的《迎来春色换人间》,乐曲特 别凸显了唱腔的线条构造,一开的紧打慢唱的“二黄导板”部分,刘英的处理是,在大线条框架的基础上再做细节的渐变处理,从而在模仿唱腔声韵的基础上,有凸显了唢呐的色彩以及作为器乐表现的幅度,在【回龙】处的设计,是加大气指唇舌的综合运用而展现唱腔的婉转变化;在【原板】处的设计,是长短音乐片段的对比从而展现唢呐在唱腔模拟上的细微特色。

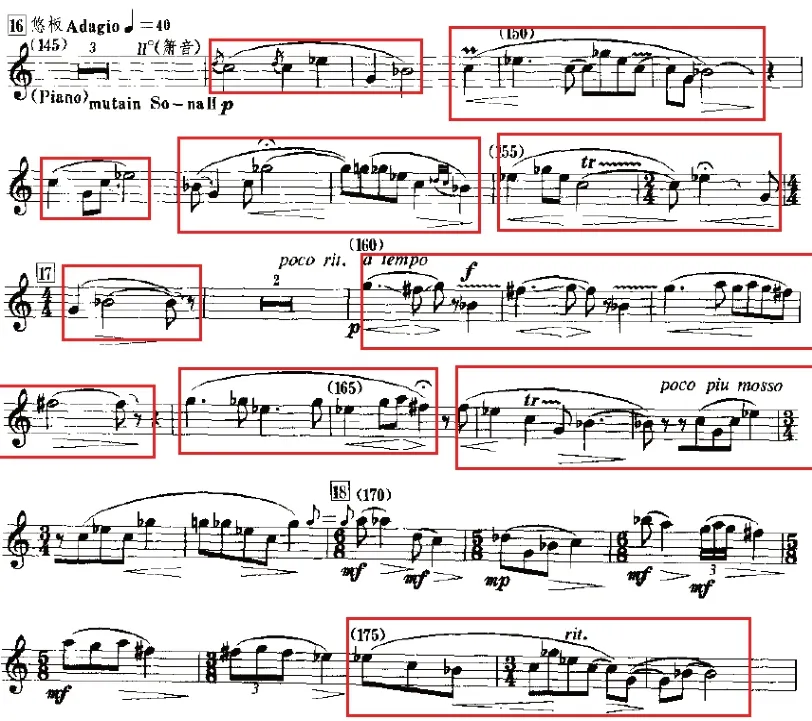

刘英首演的作品加入了很多的自己理解成分,有时所占的份额会达到半数。上述所言的《天乐》,是刘英耗费数百个哨片和数月的反复视奏,才形成了后来首演的音响,他甚至将初期排练时演奏员对作品的不解予以了180 度的扭转。而在《树魂》的首演中,刘英将朱晓谷取材贵州的民间故事进行了传神表达,在乐曲主题陈述之后,唢呐以大小不同的形制进行复调化的对答,将或粗犷或柔美的音乐进行了多种形态的表达,作曲家谱面上的线条是其唢呐艺术形象塑造的基础,但刘英在其中又加入了气指唇舌的不同技术配比,在声腔化的线条之上,又进行了色彩甚至悲怆情境的营造(例5-1),让人感到唢呐在器乐声腔化表现上的特殊优势。在《梁山随想》的首演中,刘英再次抓住唢呐音色变化上的丰富性而来描绘不同段落的情境,如在第一乐章“路茫茫”中,唢呐一开始就以花舌紧接着气推音而由5 接上高音1,在重音处换气并进而表现了下行音型的音乐主题,这样的气质唇相结合的运用,很好地描摹了梁山好汉身处的自然和社会环境,而随后的短小动机型乐句,刘英采用了或连断音或超吹泛音或指颤音或顿音的手法,将唢呐演奏中气息与手指相配合所产生的特殊效果进行综合(见例5-2),展现了音乐意欲描摹的场景,使音乐的画面感强烈,这在乐曲一开始非常抓人注意力。善于运用唢呐的特殊表现手法挖掘作曲家或意境或叙事的不同表达方式,尤其将其与不同乐队或组合予以相融,刘英的二度创作使得创作者也感觉到音乐的未尽之妙,又能展现唢呐特有的艺术魅力所在。张晓峰被刘英的二度创作所触动,连续写了多部唢呐曲,它们多在刘英的再创作后为业界所知,刘英的再创作以其精微的处理而凸显其价值所在。

刘英艺术创作的形态各异,从本体技术层面来看,他能抓住民间音乐风格而展现其现代表现空间,从而在展现民间音乐淳朴质感、色彩基础上,又能展现了高雅精微之态,也就是挖掘民间音乐的现代艺术美。在艺术呈现的技术层面看,他能抓住唢呐乐器的表现特色,从综合技术的显现整体视域而配比不同的技术,从而展现唢呐丰富的色彩和表现空间,赋予新作或经典以新的样态,呈现出以新颖而独具个性的形态特点。

◎ 刘英早期出版的音响

例5-2

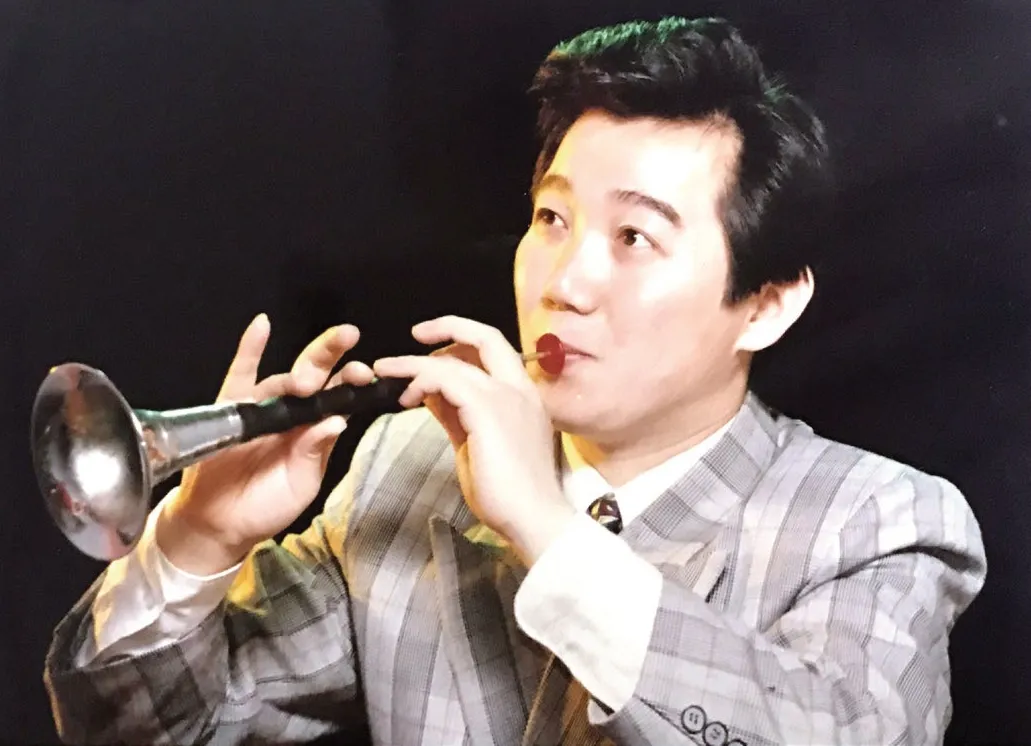

◎ 刘英演奏

三、艺术创作之魅

表演艺术家的创作要使作品艺术内涵的外化,其创作的艺术魅力在于细节之处见精妙,尤其是在大家都在表现的同一对象上,其艺术魅力的凸显更要在于由内而外的个性之魅的表达,而非仅仅是演奏技术层面的呈现。刘英在唢呐的演奏技术本体层面可谓驾轻就熟,但他始终能不断求索、精益求精、钻研其妙,这就使他的演奏艺术更为细腻,善于使用巧劲儿来展现作品的内外界空间,从而使其演奏不再仅限于谱面的表达,而是给人以耐人寻味的艺术美感和深远的艺术境界。他不仅擅长经典名曲的演奏,如其《百鸟朝凤》创下了民乐曲点击量的世界之最,就在于其惟妙惟肖的乐曲声响的描摹;他对现代手法创作的唢呐曲极力尝试,开创了这一领域演奏的先河,如《天乐》中的音色和线条的把握可谓空前绝后,难有人出其右。还有就是对中小型或新作或传承之作的个性表现,从小处着眼,放大处构思,使此类二度创作更为人所称道,经他再次演绎的作品,如《豫西二八板》《乡音美》《柳金子》《怀乡曲》《二人转牌子器》等,旋即会成为业界传习的对象,可见其艺术创作的魅力无限。

刘英在《豫西二八板》的表现上首先从其声腔化的外显入手,进而挖掘民间性音响的原汁原味地表达,他深入豫西唢呐流派的腹地,对其技术的运用自如。但又循着贺绿汀、刘文金所建议的,要深入民间韵味,他从豫剧的腔韵中思考,如何从吹的层面表现其唱的韵味,他运用唇音和腹震音、反双吐的综合运用而来模仿唱腔,其法是用手指下压,再加以带音,气自然而然地往下滑,这样就会在音色上更加注意厚实些。在腹震音中加入唇音的手法,如果仅用胸腹式气息的话,其韵味达不到极致。这是刘英从小在黄梅戏剧团长期体会到的感觉,演奏中在一定框架里做一点哭泣状,方法是气往下走,音往下走,这样就会使演奏更加唱腔化,像常香玉唱腔,演奏中的波音与谱子上的记写是不一样的,音乐的情绪上有预示,给观众有铺垫。在华彩段的变音(#4)上,不要吹奏到饱和点,而是要留有空间,因其最低音是5,要想再奏到是#4,是需要一定特殊演奏技术处理才能留有余地的(见例6)。这里需要重音感要再强一些,要有爆发力,才能达到应用的效果。

例6

例7

例8

例9

《柳金子》(叫句子)上的“叫音”,要在借音演奏上,从3 到后面的2,这样会有震音感。刘英的演奏以安徽的借音、甩音等技术为基础,在演奏技法又融入《红军哥哥回来了》的手法,唇音加气滑音,用借音的回滑,描摹板胡上的演奏,这样的演奏就会使音乐有线条了(见例7)。我们从刘明源演奏的《月牙五更》细节的处理中所具有“勾魂”效果,从中可见音乐处理在内涵外显上的巨大作用。刘英在《柳金子》中综合运用上述的方法,产生了绝佳的效果,这在国内是很少用的。他认为,音乐要入心,不能仅就乐谱来演奏,要用好的技术来挖掘音乐。此外,《铰八板》用舌顶音,在回流上去后,比纯粹的装饰音效果是不一样的。其中,刘英研发的鱼尾摆动式的手指走向所演奏的“指颤音”,而在《怀乡曲》上采用波浪式的、蛇尾摆动演奏的“垫音”等,都是他的发明。

气指唇舌的技术源自民间传统,但在现代作品中亦可使用,并能呈现新的艺术魅力,如《唤凤》《天乐》中的“反双吐”是每个音中演奏中都有花舌、吐音、K 字等方法,而西方双簧管只能在按键上做,这与唢呐可以在舌头的上做是不同,后者更可以做细致处理。而有些刘英所发展出的、在西方的双簧管上是很难运用的新技术,如“变塞音”,这样的演奏能使人不可理解,让人兴奋,音也就能“跳出来”,这样才能深入人心。《天乐》中的“霍音”,《六字开门》中的“霍音”,都是传统和现代的应用实例,可见其有更大的空间挖掘音乐。《六字开门》的演奏,刘英是想尽一切办法要凸显突出一个“巧”字,四两拨千斤,不能用蛮劲。《抬花轿》,曲子内涵,舌音加入,情趣就不一样了,花舌、甩音,3 到5,气和嘴唇协调配合,《百鸟朝凤》中的鸟雀叫的声音,舌头在其中,3 后的5,就是用舌头顶上去的。山东、河南的民间唢呐曲在味道的表现上要特别之处,就是要注意手指的开合,运用不当,很容易出现狼音,像鹅叫一样的声音。而其变塞音、借音也要在演奏中特别注意,如借音要“借”得准,要快速有回滑,才能起到好的效果。《大合套》综合技法的运用,除了上述所的借音外,作为大型民间唢呐曲,它的速度控制也要非常注意,起得太慢或太快,都不行,这与音乐整体性表现密切相关。其中,演奏技术难点及其控制都很难把握,尤其是变塞音。

《二人转牌子曲》中的借音、弹舌处理,要很讲究,尤其是后者,要强调音的碎化,但其颗粒性不同于吐音,它适合于这段音乐更为贴切的表现,对跳跃的情绪、声腔化韵味,尤其是在展现二人转的声腔中所形成的“缝音”,这些仅从乐谱谱面上是看不到,要深入音乐发生之地的风格韵味来表现,否则,就会索然无味。曲中的“舌顶音”是通过do(1)音而带出来,加上综合运用借音、缝音等,这样演奏的音乐才是活生生的民间音乐样态,才能把音乐形象立起来。刘英善用地域性演奏技法,它们除了在民间风格的作品表现上,还在新作中,如《正月十五闹雪灯》中用的也是二人转牌子曲中的手法,在地域性特殊技法的表现都是简洁有效的。刘英的二度创作所展现的艺术魅力使得新作展现了光彩,如《赶车的小伙子》《梁山随想》(张晓峰,上海歌剧院)等作品,据张晓峰所言,刘英的创造性至少有40%程度,甚至有50%以上的二度成分,而《乡音美》《山村来了送货员》都是因为刘英的演奏而流传开来,这样的演奏家,作曲家是愿意交朋友,并乐意将作品托付与他的。

在注意演奏技艺的外在表现的同时,刘英特别注意精微的处理。如他在《天乐》中段的悠板处的处理,采用了极度控制的音色和线条,运用箫音技术,在与乐队的复调化对话中,展现了西方簧管乐器一样的色彩,而且比西方的乐器更加具有意境的营造,这其中,不仅是“箫音”的功效显现,还有气指唇舌综合运用的内在精微之妙。他在乐句的长短不同形态的表现上,注意了不同长度的气息及其旋律起落幅度的变化,而箫音的处理之中也在不断变化,这使人们在随着演奏者的气息和情绪不断感受音乐的起伏与变化,艺术创作的魅力油然而生。很多人觉得此处难吹,是看不到刘英吹奏时的内部精微技术运用。

此外,刘英在《一枝花》、《天乐》中的演奏,其综合技术运用是技术外显的重要一环,尤其是后者对“摇板”的控制,也最能体现其艺术性外显所在。但他同时也认为,像一些技术较为吸引人的乐曲或乐段,有的人喜好杂耍的表演方式,致力于观众的感官刺激,有时也能打动现场观众,博得一时的喝彩。这是他极为反对的,艺术贵在创新和精致,艺术是要讲究的而不能将就的,为人民大众服务的艺术观念并不能仅在于表面,而在于深层,耐得住品味,经得住推敲,民间艺术家的成长如任同祥、杨礼科、刘凤鸣、吴安明等说明,艺术创作的魅力在于恰如其分、恰到好处、过犹不及。这是他在演奏不同风格作品仅能吸引人的艺术魅力所在。

刘英在从民间走向城市、乡土走向高校的唢呐艺术发展之中,始终抓住艺术本体的技术要领,注意艺术时代审美的变迁,及其社会发展所赋予的契机与艺术创新的可能性,而真诚于艺术的探索精神,则是他的艺术创作不断令人称奇、不断翻开新篇的内在源泉。他倡导精微、精致、精深的艺术追求,这与服务大众不断需求的高品质音乐文化生活始终协调发展,他所创作的作品、演绎的新品、挖掘的经典,乃至移植的通俗易懂的音乐,是其艺术创作不同的视角显现。他在创作中勤于调查、细于揣摩、敏于感受、善于贯通、深于思考,他的《闹雪灯》取自民间而活跃于民间,他的《天乐》继承传统而创演于现代,他的《百鸟朝凤》取法师尊而顿悟于内心,他的《霍拉舞曲》移自西方而盛演于中国,其创作才华在各种领域显现,独领唢呐现代艺术风采于我们美好的新时代。刘英感恩于时代所赋予的机会,也以其才情报答于人民大众对艺术不断的新需。

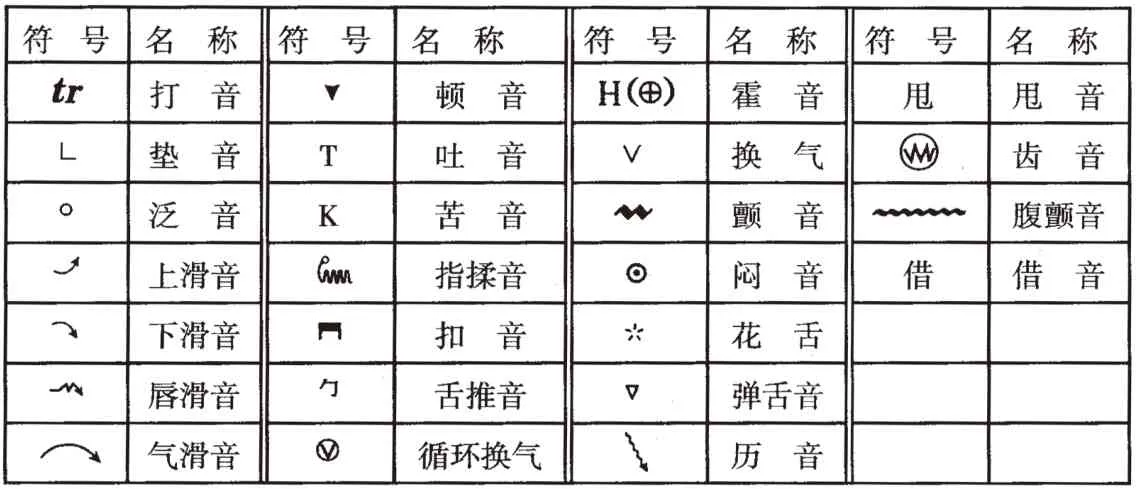

附录1:唢呐传统演奏技术一览表①注释: 刘英、谢言潜《唢呐演奏快速入门》,安徽文艺出版社,2007年版第2-3 页。

?

附录2:刘英艺术简介

著名唢呐演奏家,上海音乐学院副院长,学科带头人,院学术委员会委员,教授,硕士研究生导师。1989年在第十四届“上海之春”音乐会中成功首演了朱践耳先生创作的唢呐协奏曲《天乐》,上海交响乐团协奏,陈燮阳指挥,荣获“优秀表演奖”;在第二届 “中国艺术节”中,再次演奏《天乐》,荣获“优秀成果奖”; 1991年应香港政府邀请参加“香港艺术节”演出,由陈燮阳指挥、香港中乐团协奏、民族管弦乐版首演,一曲《天乐》震动香港乐坛,香港各报均以“中国最年轻的唢呐大师”为题给予高度评价。1992年参加二十世纪华人经典音乐作品展演。2017年6月获得了由中国民族管弦乐学会主办的第六届华乐论坛“新绎杯”杰出民乐演奏家称号。

刘英教授作为最具实力的唢呐演奏家活跃在国内、国际的舞台上,2000年~2001年在日本巡回签约演出100 余场。他还曾到美国、法国、英国、意大利、日本、德国等十多个国家访问演出。并多次担任国内各类重大比赛评委,如:中国音乐金钟奖比赛、CCTV 民族器乐大赛等。目前,刘英所教授的课程《唢呐演奏艺术》被列入上海市精品课程。他多年的教学也已培养出大量的优秀唢呐人才,这些学生在国内、国际的各类重大比赛中频频获奖,出版发行专辑十余盘专辑。