托之自然,行于观念

——论博斯绘画对新工笔的影响

2019-12-19陆婷

陆婷

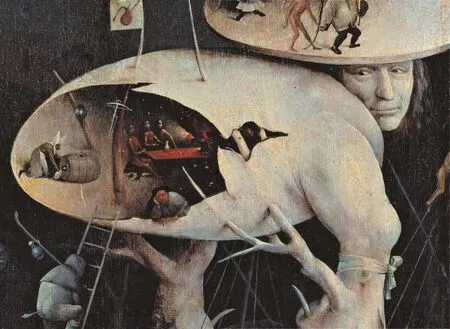

图1、佚名画家 《博斯像》 纸本铅笔

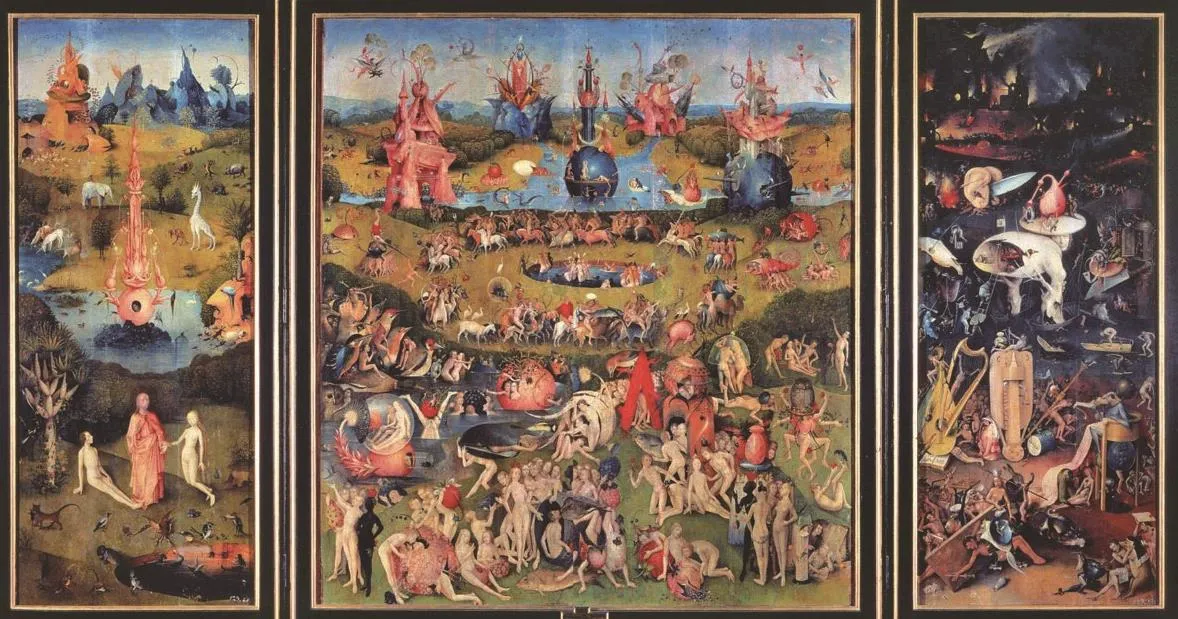

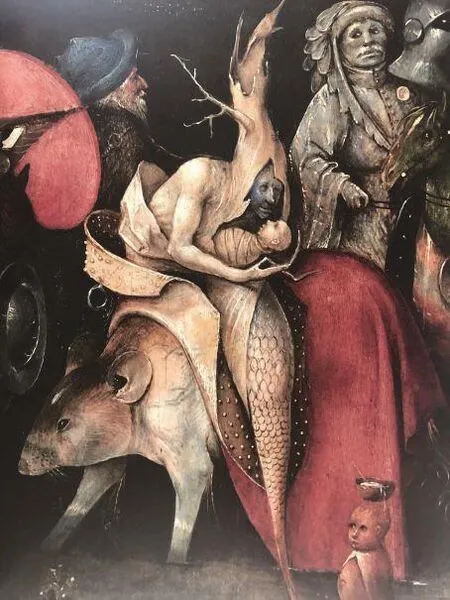

图2、博斯 《人间乐园》三联画 木板油画220×97cm 220×195cm 220×97cm1503年

一、新工笔概述

2006年,杭春晓发表文章《灰色的影调》,“新工笔”这一概念被正式提出。2008年顾平在《当代“新工笔”的过渡性》一文中指出:“‘新工笔’特指那些运用传统工笔画造型技巧,对形象构成元素进行精微的刻画,再运用超现实主义的手法组合画面元素,营造虚幻、离奇、隐匿的认知与判断,隐喻性与象征性是其基本特征,彻底颠覆了传统工笔画的审美趣味与写意化特征”。[1]新工笔以“非再现、非意向抒情、非形式审美”为风格特征,以“观念先行”为核心思想,抛离“固步自封”的保守主义姿态[2],避免自我特征消失以融入西方的虚无主义,实现创作对于“当下”的介入和言说、重构文化传统与今日生存体验、兼容开放外来文化。[3]

新工笔是一个实践领先于理念的新艺术形态,关注的是本土文化的当代性问题,其时代命题自然不言而喻。此间画家身份、观念表述、文化隐喻、符号象征、形式语言、作品媒介等诸多因素都存在着不可预知的变数,距离形成一套成熟的、完备的学术理论和美学体系还尚有距离。

二、博斯绘画与新工笔

所谓“明镜所以察形,往古者所以知今”[4],站在艺术史的历程中不断揽镜自照、审视自身,才能真正理解现在,展望未来。就新工笔美学实践的个体丰富性而言,已具一定规模,其中非常直观的呈现一个鲜明步调——“博斯样式”。尼德兰画家希罗尼穆斯·博斯(Hieronymus Bosch,约1450-1516年)(图1)绘画呈现出波诡云谲、天马行空的独特面貌,不能以惯常的标签式思维“荒诞幻想”一以概之,其中存在着复杂的艺术背景、事实现象、错综根源,是多重原因相互作用下构建的语意结构。看似晦暗无序的语言形式下隐含着社会状况、思想意识、文化态度等人类精神的语义表达,观者得以从中直观自身与周遭的本真涵义。

图3、博斯 《干草车》三联画 木板油彩135×200cm1502年

图4、博斯 《愚人船》木板油画58×33cm1494 -1510年

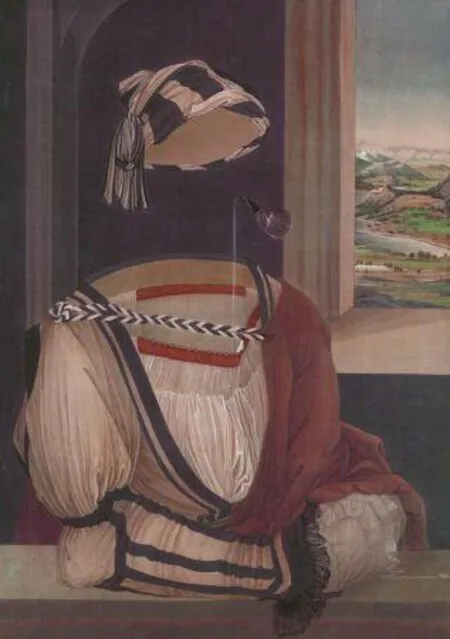

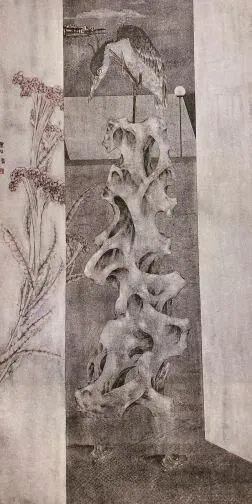

图5、徐累 《风月》绢本设色137×65cm2011年

尼采在谈论现象是如何变为现实时,就认为各个类型的职业都是从最开始的模仿,到最后成为“自然”。不能说博斯的绘画如何针对性的直接影响到了新工笔的发展,只是在新工笔追溯整个人类艺术史时,发现博斯的语言形式及语义指向与自身的追求同源共性,二者在对绘画的前瞻性、实验性和创造性等方面步调一致。新工笔确需有意识地从博斯的绘画中汲取灵感与养分,这不是简单意义上的“拿来主义”,而是在继承的同时将其融入自主文化,从中试图寻找新的语意结构以满足当下时代语境下人们的精神表达。

三、博斯绘画对新工笔的影响

“艺术是由语言和语义两个因素组成的语意结构。”[5]新工笔与博斯绘画分别属于东西方艺术的语意结构体系,二者却存在互通的交集,甚至博斯的西方绘画已介入新工笔艺术的语意结构发展中,形成了嫁接与互动的关系。他们冲破文化隔离、历史逻辑、语言体系等差异,借用一定的语言形式表达人类精神的语义指向。博斯的作品展现着时代价值下所共有的人类本性,充满极尽虔诚的信仰之下所暗藏的时代精神以及随之而来对生命本源的平和与超脱。他的绘画继承也冲击着前人已建立的神圣不可侵犯的艺术法则,这始终感染着新工笔形成语言、语义的重组以建构新的语意结构。

(一)艺术语言形式

1.超现实主义

马克思·恩斯特在谈及最喜爱的画家时,将博斯称为“超现实主义英雄”,在20世纪超现实主义确立之前,博斯就已呈现明显的超现实倾向。他用超现实的艺术表现和中世纪哥特式神秘主义风格洞察人性,挖掘并探索人类从未涉足的领域。这是由于当时尼德兰艺术受到斯多葛哲学及唯名论哲学的影响,艺术家以可见之形描摹不可名状之物,将“合乎自然而生活”的伦理观念奉为最高理想准并利用绘画加以诠释。这种自然宇宙的观念促使博斯的艺术创作不甘受制于宗教和时代统治下的普世观念,荒诞神秘的作品传达着他力图超越时代、跨越现实的艺术信仰。例如他的晚期作品《人间乐园》(图2),融合寓言象征、宗教精神、魔幻构想、民间风俗,构建了一片悲喜交加的超现实纷扰天地,伊甸园的美好、人间的贪婪、地狱的可怖尽收眼底——人们徘徊于可怖的现实和纯真的理想之间、徘徊于残忍的酷刑与狂欢的享乐之间、徘徊于仇恨的苦难与善良的温柔之间......这个“博斯样式”的世界,将所有超现实、超自然的神秘物象视觉化,通过多面叙述法则并置于同一维度,他的艺术理念是边缘化的。

新工笔本就力求突破以往的“认知边界”,超越事关可行性的循规蹈矩的限制,对矛盾的时空逻辑进行精神反思与超现实重构。在创作中艺术家仿佛造物主一般,打破所有既定的维度、虚实、透视、明暗、时空,自主组合视觉形象。例如郑庆宇、徐累、郝量、崔进等艺术家都主观地自由选择视觉配方,重建感官图像,采用平行蒙太奇的碎片化图像进行超自然状态下的情境虚构。但值得注意的是,新工笔和博斯的作品虽呈现超现实的面貌,其实质却都与20世纪的超现实主义并不相同,新工笔表现的不只是一种无意识心态下单纯的梦境或潜意识,博斯的时代更还未形成这一艺术概念。他们有意识解构视觉图像、编排视觉结构,其感性外表下都具有一层相当肯定的理性意义,以此表现生活情感、人性思想及自然思考。

2.隐喻和象征

艺术家往往是以直觉先行,将艺术成型于客观存在与主观认识之间。寻找客观现实的表征下存在着的隐喻突破口,再通过艺术的非现实表述、主观化再现,生成具有思维可包容性的作品。博斯顺应北欧尼德兰文艺复兴艺术,多以民族谚语、寓言故事、神话传说为创作题材,其关注点多在知识道德、人性自然、思想观念等文学与哲学领域,在作品中往往包含着图像表层含义与隐喻象征含义的双层结构。他的代表作《干草车》(图3)便是根据尼德兰谚语所作:“世界本是一个干草垛,人人在上为所欲为”,[6]谚语本就是用隐喻的方式喻世状事,作品极尽众生为欲望而血腥杀戮、残暴豪夺的丑恶场面。《愚人船》(图4)则是隐射当时北欧用船驱逐疯人的民俗,愚人船上狂背不知教义的修士修女和疯癫的酒鬼愚妇被驱逐出镇,将在海上漂泊至死,画面极尽悲哀与冷漠。

剔除创作意图的直接表现而借助象征和隐喻的手法作含蓄内敛的传达,是博斯留给承其衣钵的新工笔的宝贵箴言。象征性、隐喻性是新工笔最基本的特征,这种方式假借梦幻之路与现实若即若离,含蓄隐晦地尝试着颠覆传统绘画的审美情趣和记实特征。徐累善于采用文本概念、经典图式营造似具有故事脚本的隐喻图像幻境,象征艺术家内心虚无、迷惘的深层感受(图5);高茜创作中将传统文化元素与现代工业化产品的组合隐射古今意象的制衡;金沙解构、置换西方文艺复兴的经典作品表达当下文创产业造成的文化本质精神内涵消逝以及文化商品化局面(图6)。他们都直接面向现实生活中的精神体验,并运用视觉符号使其如语言文字一般作为一种表征来建构意义,将其转换为具有隐喻象征性的理性反思,充当起创作者与观赏者之间的对话机制而形成互动。

图6、金沙 《向大师致敬—阿尔布莱希特·丟勒》绢本设色64×45cm2014年

图7、李嵩 《骷髅幻戏图》绢本设色南宋

图8、张见 《袭人的秘密》纸本设色51×71cm2007年

图9、高茜 《思无邪》纸本设色32×86cm2009年

3.表现方式

就艺术的表现方式而言,艺术家实则都是捕捉冻结在线性时间上的静态图像,并通过图像打碎、翻新、延伸的过程探求艺术领悟。博斯和新工笔都注重“取法”传统:博斯深受尼德兰早期的“细密画”及现实主义注重细节刻画的影响,作品普遍呈现事无巨细、精微细腻的写实主义特质,这种层层罩染堆积、入木三分的写实技术本就十分接近中国工笔画的传统基因。新工笔继承了传统工笔的表现特色,与博斯所求的艺术纪实性、画面高度精微的细节表达不谋而合。这种具象写实的现实主义技法在视觉效果上具有深邃、耐看的语言质地,与超现实主义隐晦含蓄及非经验表现的语义目标注定是能够达到最佳契合的。

另外,出生于绘画世家的博斯,自小在艺术环境中耳濡目染,于他而言,绘画技法早已烂熟于胸,传达理念、表现思想才是艺术之根本。新工笔在技术层面虽大多仍是对传统工笔的“拿来”,但本质上依旧更关注形式本身的精神性表现,它在语言形式的造型、线条、用色、构图、材料、展呈上都有意与传统拉开距离,努力寻找自己的新语言体系。刘丹、何曦、金沙对传统造型定式的突破;陈晓华、高茜、陈林注重作品的平面装饰性及构成感;肖旭、雷苗、张见对走线用色的技法翻新;徐华翎、郑庆余、罗寒蕾对材质媒介的新突破;彭薇、曾建勇、赵丽娜作品的展呈方式创新;徐累、马灵丽、姜吉安甚至开始突围架上绘画……

(二)艺术语义指向

1.题材

受到中国古代众多神话故事、民间传说、志怪小说、巫术祭祀等影响,传统工笔画中就有大量此类题材,例如:中国古代晚周帛画凤夔人物、元代颜辉《钟馗出猎图》、东晋顾恺之《洛神赋图》、南宋李嵩《骷髅幻戏图》(图7)等。在新工笔的超现实追求中,此类传统文化题材获得了重新表达的机会,古代资源得以在当代言说,艺术家也从中寻找自我意识转变的新路径。例如张见取材于《红楼梦》的《袭人的秘密》(图8)和《警幻的预言》,预示袭人命运的大红汗巾和暗喻秦可卿死亡的簪子,确证了人物的身份又增强了画面的文本阅读感;高茜《养生主》《子不语》《思无邪》(图9)等作品将在古今、中西看似不协调的意象组合中形成对比、构成制衡,二者本身的寓意更耐人寻味。而博斯所处的西方中世纪末期及尼德兰文艺复兴艺术本就十分热衷于宗教故事、神话传说、民间谚语等题材。虽不可说这些是博斯艺术的主观追求,但就其作品面貌而言仍可以说是他当时最突出、最具代表性的一位传统文化题材艺术家。

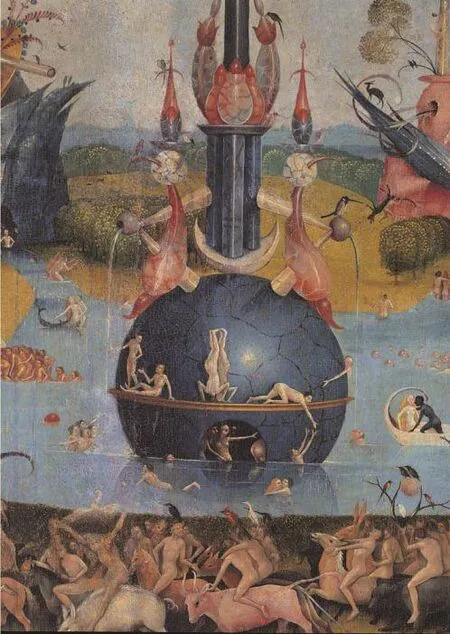

另外,博斯所处时代的过度失衡状态以及社会大变革给予他丰富的创作源泉,他的绘画除了传统文化题材,更深层的是将矛头指向矛盾现实的社会题材。他身处东罗马帝国灭亡初期的动乱社会:瘟疫横行、阶级冲突、世界末日恐慌、宗教改革危机、悲观主义弥漫。世风日下,人心不古,时代使命感促成他对社会现实的关注。如《人间乐园》中联正中(图10)出现的“青春之泉”大浴池,男女在池中嬉戏游乐,这实际是隐射当时最流行的矿泉疗养公共浴池消遣,上流社会纵欲狂欢、华丽奢靡的极端享乐主义世风。新工笔为探求新的语意结构,无可避免需要参与公共社会的意识以及艺术发展参与社会生活的普遍规律。徐华翎、雷苗、高茜等艺术家,多以现代都市化的女性视角,描绘闺阁生活中的小情调,画面中常赋予高跟鞋、香水、花卉、蕾丝等女性元素以人格化,充满慵懒的都市贵族女性之风;杭春晖的卡通玩具熊系列(图11)突破性地选择工业产品作为对象,通过拟人化的游戏表达方式,传递工业文明给现代生活结构和精神状态所带来的生存危机。

2.表述意图

博斯与新工笔艺术的表述意图都旨在感悟人的存在、交流人的内在生命、追问人类生存意义、揭示人类精神本质。博斯的作品多呈现出游离现实之感,从全新角度拓展了尼德兰传统艺术的表述范围。相较于同时代主流艺术,其绘画的表述意图显示出更深层的主观化与更纯粹的个人化。例如《干草车》《最后的审判》等作品在痛苦忧戚的现实与悲观主义的社会中生发出对理想生活的向往,表达对当时人们“哀其不幸,怒其不争”的戏谑与无奈,时刻警觉着那份自我救赎意识与时代价值观。

图10、博斯 《人间乐园》(局部)木板油画1503年

图11、杭春晖 《阴谋》纸本设色72×100cm2008年

同样,当下的时代背景有属于当下的社会问题,新工笔不可能仅满足于经验的视觉图像再现领域,它渴望超越不同于传统群体理想主义自然稳定的精神指向,追求个体化、不定性的精神特质与当今时代下的文化表征。[7]他们意识到传统工笔的“语意结构”——以勾线、染色为中心的语言,表达自然主义、文人理想的语义,在当今工业化、后工业化时代已无法承载日趋明晰的超自然主义和现实主义的人类精神。杭春晖、张见、郑庆余等艺术家就有意识地将对个体自我情感的关注介入社会,反思现代文明的产物所支配的社会现状。他们从自我精神状态的“语义”出发,结合当下艺术的形式“语言”,重构新的工笔画“语意结构”。

3.观念先行

博斯绘画绝不仅满足于客观物象的再现或单纯艺术美的追求,他将功能性的绘画格局放大,往往会给一种完善妥当的形式语言辅以一套先行在前的观念体系。当时中世纪末期人们的普遍都存在一种认知:现实事物的功用、意义和位置总会消耗殆尽,但事物本质实则能抵达另一个超越的世界。“当我们在上帝中目睹万物,并向他供奉所有,我们就将领略普遍且超然的意义表述。”[8]自然事物的表象并不流变,但是它所生发的观念随着观者流动不居,需确信万事万物中都具有一种先验意义,对事物一个清晰瞬间的体察往往会由此融合入到永恒的观念之中。博斯将现实中的客观存在都归入其观念体系,最后将观念诉诸于艺术表现,观念作为物象的产物处于被动地位。

新工笔的第一要义便是“观念先行”,这一理念本身与博斯同出一辙,都强调观念的先导性,作品成为艺术家视觉经验、思维方式的承载物以及观念思想的传译。但新工笔艺术在此基础上进一步提升了观念的地位,使之成为作品的主导,物象成为观念的载体,服务于观念的表达。代表性艺术家郝量、张见、何曦等都强调观念的主动地位,所有的观念一个源自另一个,或许是不按隐逸地迂回着、不问因果地跳跃着,但求最终意义与本质联系,融入以逻辑创造和谐的艺术体系,每个形象都得以在该体系中各得其所、活现观念。

4.形而上思辨

博斯绘画在哲学层面的探究,目前学术界还未取得完备的研究分析,只是找到些许蛛丝马迹,仍有待深入探索。但是德国艺术史家潘诺夫斯基曾非常确信:“博斯相当熟悉斯多葛哲学、俄尔甫斯以及新柏拉图神秘主义。”[9]他注重绘画中的思想主导与深层观念的揭示,较为显著的一点表现就是博斯绘画中关于“众生平等”“万物有灵”的思想体现。这本是源于中世纪末期中古思想中的死亡观,也超前地契合于之后康帕内拉的哲学思想。他将思维意识赋予自然界的一切事物,传达对人类世界、自然宇宙的新观念。博斯绘画虽不能确定有纯粹出于形而上哲学思辨的目的,但起码在一定程度上是具有明显的形而上倾向的。

图12、博斯 《人间乐园》(局部)木板油画

图13、博斯 《圣安东尼的诱惑》(局部)木板油画

图14、周雪 《游·梦》系列—一直很安静绢本设色40×78cm2013年

图15、博斯 《郊野的圣约翰》木板油彩40×48.5cm

新工笔尤其是在现代前卫艺术的影响下,早已不再单纯追求对自然世界、现实生活、人类心理作简单呈现,而是更深入到相对理性的形而上思辨,甚至关注到了纯粹的艺术方法论层面。他们试图放下已有的经验,有意识地弱化题材本身及表述意图的直观性表达,回归到原初状态,对既定逻辑进行反省式审阅,超越已成功实践过的艺术方法论完成艺术的自我革新。姜吉安、李戈晔、郝量、徐累等艺术家都属典型代表,他们打破成型的表征范式、被驯化的话语规训、约定俗成的艺术规律,试图构建新的意识形态和有意味的形式。

一部作品之所以伟大,是因为它可以无限度地延续有限度的生命历程,从个人的日常平庸里窥见每个人共同的心理,这是站在人性哲学层面的思辨。贡布里希曾在著作《艺术发展史》中用“镜像”一词来概括和解释尼德兰艺术,以博斯为代表的艺术家表现的不仅是自然视觉图像的镜像,而是对社会现实、自然世界、人类文明等深层的镜像。新工笔更是深入表现人类意识本质的“精神镜像”——掠空所有的意象,重回原初的零度状态,从中只能感到“无形无象”。

(三)绘画图式分析

博斯绘画影响着新工笔形成语言、语义重组,建构起新的语意结构,进一步反映到具体的作品中,亦呈现出明显图式上的诸多共通与继承。其中较为显著的体现在对形象的替代异变、视觉经验的矛盾化、场景的主观置换、散点式构图、视觉层次感的挖掘。

1.形象替代异变

形象替代异变是博斯绘画的基本特征之一,他以冷静而精确的画风不断地制造形象冲突来刷新人们对物象习以为常的认知。最具代表性的《人间乐园》中以他自己为原型的“树人”形象(图12),人腿被替换为树干,躯体被替换为破碎的蛋壳,蛋壳内描绘成餐厅的场景,整个树人形象是多面性的综合体,而在整个作品中,该形象却好似《圣经》中那棵能分辨善恶的智慧树,印证着博斯的道德观念。《圣安东尼的诱惑》中也描绘有大量的异变生物,给整个群体大场景增加了戏剧张力,狐首人身的怪物正在冠冕堂皇地阅读圣经、长着鱼尾的树人狡黠地怀抱一个婴儿(图13)、驾着白鹤与飞鱼交战的人们、鹿首人身的红衣主教......博斯揭去“人类文明”与“理智”的外衣,原始的形象展露无遗,非人的动物、物件不再受人类的驯化与统辖,与众人同处于一个无界限的生命共同体。

周雪的作品也具有同样的特质,例如《游·梦》(图14)系列作品,天真无邪的孩童与奇异伶俐的动物替代异变,组合成光怪陆离的童话王国。半人半鹤的静谧、头顶鹿角的灵异、粉蝶环绕的迷离、羽翼环绕的冷峻、群鸟簇拥的明媚……她将观念诉诸梦境而摆脱现实的精神指向,画面中既有漫画式的夸张变形,又有表现主义的诸多元素。被观者熟知的形象面孔被超脱不羁的新幻境重新组构,没有过多指向超现实主义的潜意识层面,反而呈现出一派无关现实又远离现实的精致可信与曼妙逼真,或许童真的美好更是现实社会中一朵心酸而脆弱的花朵。郝量的《竹骨谱》(图15)系列作品便是竹子与骨骼的形象替代异变,在传统古典经典图示与西方、中东艺术元素之间转换。他借鉴元代吴镇、李衎的相关著作,并以传统蝴蝶页装裱形式,骨骼与竹枝一左一右,两相对照构成对等关系。按照时间顺序表现了竹子由生到死的过程,并以骨骼作同形异变,将两种生命意象替代交融,表现对万物生死循环轮回的生命本相。

2.视觉经验矛盾

博斯与新工笔惯于在常规的大场景与不寻常的小元素之间,给观者制造视觉经验的矛盾冲突。例如博斯的《郊野的圣约翰》(图15)中,在郊野小憩的圣约翰本是一幅安详显示的画面,而一旁及远处的景致中却出现了许多离奇怪异的动植物异变形象,给静谧的画面带来一丝不安的氛围。他总是惯于以局部的不合理给整体的和谐画面带来瞬间迷失和恍然,在视觉经验反应过来之后,由此产生一种微妙的“审美快乐”,仿佛借此画面有意使观者会心一笑,这对于人类心理上悦己的精神需求亦是一种极大的满足。

陈林善于处理超越经验时空的画面,例如作品《鱼之乐·澄怀》(图16)中对于两个平面之间植物的穿插,在整体常规的画面描绘中一下就挑战了惯性空间的视觉经验。画面中暗示室内场景的墙壁和远处的灯具却处在一片汪洋之中,乍一看合理的大场景瞬时与观者开了一个不折不扣的视觉玩笑。错置的时空是经过他主观地打碎、分裂、重组、叠加,他漫游在自我催眠的梦境中,这个世界无序、失重,甚至穿越、乾坤错置,是心理幻想的远征之旅。

图16、陈林《鱼之乐·澄怀》纸本设色140×71cm2008年

图17、马灵丽 《1594》绢本设色125×87cm2014年

图18、马灵丽 《1593》绢本设色125×87cm2014年

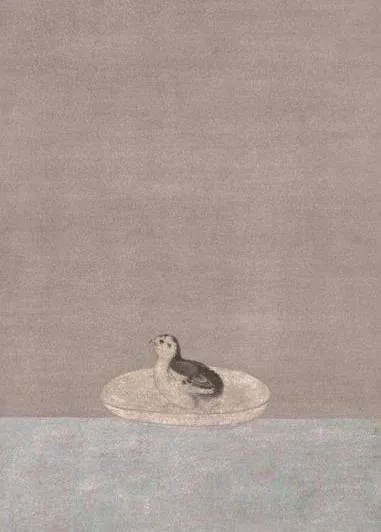

图19、高茜 《李迪的餐桌》纸本设色64.5×40cm2007年

3.场景置换

博斯绘画虽以表现传统尼德兰绘画题材为主,但在一些传统场景图像的处理上却进行了主观置换。例如《人间乐园》左联伊甸园部分,传统图像中创造夏娃的天父却被置换为耶稣,本背对着上帝的亚当也转向了夏娃和耶稣。耶稣一手执着夏娃,另一手起誓,就像证婚人正在主持婚礼。另外整个伊甸园部分也没有传统的原罪描绘:禁果、逐出乐园、天使坠落等,这足以证明博斯绘画并不旨在宗教训诫意义,反而是通过有意识地模糊说教成分与讽刺意味,“借用”宗教题材来表达其人生观与世界观。

马灵丽一系列以年代命名的作品也有对艺术史名作的置换,例如《1594》(图17)便是置换了西方16世纪名画《加布里埃尔和她的姐妹,维拉斯公爵夫人》的人物形象,马灵丽将原画中法王亨利四世的情妇加布里埃尔与她的姐姐凯瑟琳二人的动作调换,并用一层薄纱遮盖其面容;《1953》(图18)置换的是马格利特的《宝库》,把原作中戴黑色礼帽的男人形象改成戴透明头纱的女人形象。画面前后一大一小、一虚一实,互为悖谬又互为印证,如电影中蒙太奇的手法诠释无涯艺术史在当下语境中一瞬的现代意义。高茜的《李迪的餐桌》(图19)中主角是宋代画家李迪《雏鸡待饲图》中的一只雏鸡,却站在一个白瓷盘中,并放置于铺满现代文明的蕾丝桌面上,这是高茜一贯的对古今题材结合的表现潜力挖掘。两个时空下的形象并置背后是关于文化选择的问题,观者在欣赏作品时会做出自己的解读,这种互动关系可以共同完善作品的多重意义,形成其文化价值。

4.散点构图

时空错置是散点透视惯常的呈现方式,完全按照画面需要和感性构想并置不符合常理的画面元素。对于复杂画面元素的构图布置,常常会运用蒙太奇的碎片化处理,通过散点的透视将所有元素合理地呈现。博斯绘画最大的特点便是“地摊”式无中心的散点构图,他总是将画面地平线抬高,以此预留出足够的空间承载起繁杂纷扰的各色形象。《地狱》《人间乐园》《干草车》都做了这样的处理,不同的图像在画面中互相阐释、生发,不确定的能指释放出更复杂的意味。他对人类生存的关注转化为飘逸的精神符号隐匿于繁复的画面形象之中,似乎有千言万语从每一个具体元素中倾泻而出。他却能孑然一身以现实离异者的身份超脱于周遭的真实,而转入到快慰式的私语空间之中。

崔进善于处理多线索构成的繁而不乱大的场景,将民俗和狂欢交相轰鸣,喧嚣于作品之上,看似混沌的结构实则都是经过理性秩序的安排的。画面中所有对象不受任何时间、空间的限制,完全按艺术家的个人意愿安排并置于画面中,产生不可思议、匪夷所思的视觉效果。例如《华影》(图20)中天马行空的元素组合、无拘无束的构图方式、率真夸张的人物造型,宣泄着迷狂欢乐的情绪,画面中人物倒错、场面复杂,并无明显的叙事重点,似乎所有实实在在的元素都成了象征性符号,只是那喧嚷庞杂的背后有一种强有力的不可言传之意。

图20、崔进 《华影》纸本设色180x180cm2004年

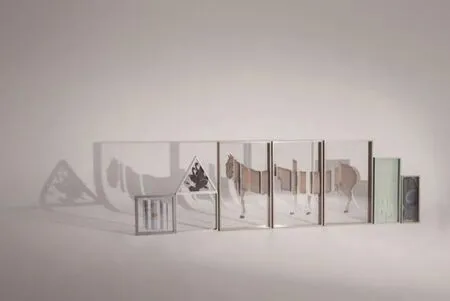

图21、马灵丽 《白马非马》绢本绘画装置2016年

5.视觉层次感

博斯晚期的代表作《人间乐园》采用三联画形式,分为左右及中间三联,同时左右两联的内外都绘有作品,这是当时德语文化地区和低地国家流行的祭坛画样式。作品左右两联外部表现着上帝创世纪题材的图像,水面诞生出的“新大陆”被各类植被和怪异物象覆盖,年迈的上帝手持圣经出现在画面左上角点明了主题。作品内外开合大大增加了视觉层次变化:外联的灰色与内联明亮的色调构成鲜明的对比,外联上创世纪之初的荒芜和内联天堂、人间、地狱的纷纷扰扰形成强烈的呼应。观者的目光游走于内外平面之间,绘画的空间即被打开,一内一外,一实一虚,在这之间的游离似乎承载起了时间,恰好契合于本身创世纪与生命轮回的画面主题。

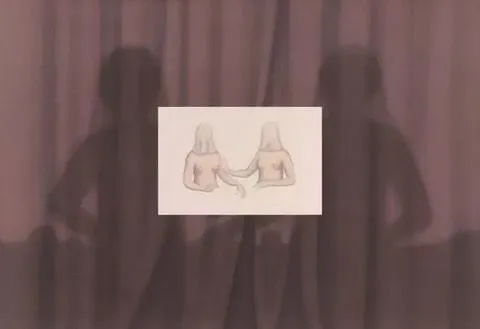

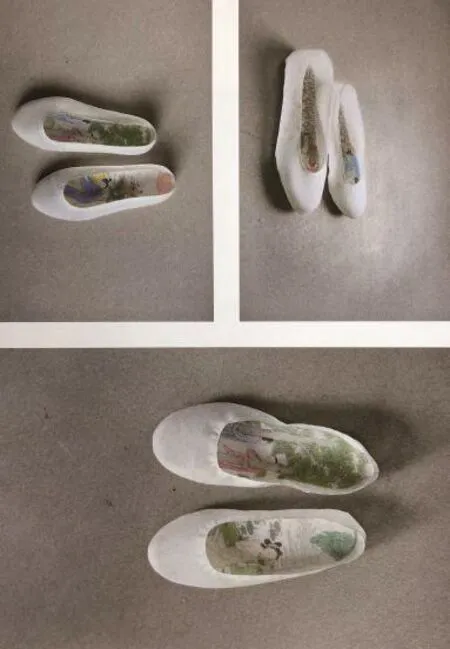

马灵丽的作品对视觉层次的开拓是新工笔领域绕不过去的例子,她将平面二维的绘画拓展到了立体三维空间中,并善于利用光影这一介质挖掘多维度的视觉表现,通过前后两重画面的虚实并置赋予空间更多的可表述性。她曾说:“艺术家就像是一个敲门人,提醒大家注意,并且把人们忽视的世界用另一种方式呈现出来。”她的绘画装置《白马非马》(图21),平面的三联画被转化为立体的三联框作品,画面被分割成若干部分又再次组合,马的形象被拉长,再加上巧妙地光线透过立着的绢本将画面内容投影到白墙上,整体效果化静为动、虚实交替,马儿似乎呈现奔腾的运动状态,画面呈现丰富的视觉层次感,具有又古又今、又中又西、又虚又实的综合性和多面性。彭薇的《脱壳》(图22)系列作品,平面纸质的案上绘画延展至立体的空间关系中。古代春宫画在她的笔下隐藏在半密闭的空间中,观者需要调整角度才得以“窥见”全貌,这与本身的题材又产生一层微妙的视觉层次。文人画的留白意识也再现到了绢鞋上,绢本已不再是单纯的绘画承载物,它本身便是纯粹的艺术作品,这是现成品艺术在工笔画中的新突破。

四、启示

由于现存资料的匮乏,艺术史对博斯的研究仍存在盲区和不确定性,但若就此就将他定义为一个精神失常者、宗教异端者或沉浸于自我幻想的知识分子就过于狭隘了。毕竟,目前就他的复杂性所做的探究难以确立为权威之言。博斯跳出当时禁锢人心的中世纪意识形态,在艺术中争取自我意志与自然意志的一致步调进而阐释新观念。他在同时期的艺术中“剑走偏锋”,没有过多应和文艺复兴的主流艺术思潮和同时期的现实主义艺术精神。他的作品凛然超前,但在同时代的普世价值中却和者甚寡,就像是一座无所并立的孤岛。博斯卓越的个性浪潮难与混杂的时代思想融为一体,甚至当时有人批判他走入极端自我表现、堕入神秘主义的主观臆测。这一点上,新工笔艺术家应时刻保持警醒,避免走入艺术极端而不自知,淹没于时代洪流之中。这需要时时跳出大环境进入对社会存在、历史经验、艺术既定逻辑相对自足的自省状态。

艺术发展中,通常一种“新艺术”的探索会不断从艺术史中顺藤摸瓜,在线性的时间线上追溯到志同道合的“前艺术”。若简单只做“拿来”,新艺术的成立便成了前艺术的吊唁或者序言;而实则艺术的千变外化都是艺术家个人思维模式的新格局所形成的,前艺术只能作为新艺术的先验主义引领。虽然归根到底,人类汲汲以求的一直是“征服时间,成就不朽”,才会世世代代想要重构稳定的语意结构,从而致力于更壮观、更伟大的新艺术。但实际上,时间本身并不存在,它的概念是人类文明的产物,作为人类观念发展中的一个环节,它是有限的;而自然和观念才真正具有超时间的永恒性,它们是真正无限的。观念源于自然,并带上艺术家的意志诉诸笔端,再次异化为自然,如此往复、得之永恒;若经受住时间的洗礼,得以成就不朽。艺术在这一过程中正是通过一定语言形式展示升华过的自然,进而超前于经验现实来表达人类精神之语义指向的有效途径;艺术作品是时代精神的容器,是社会思潮的先兆和预示。[10]博斯给予新工笔的最大启示就是:艺术追求“以自然为师、以观念为范”即“托之于自然而行之于观念”,而不是受制于时间线上对已成型艺术风格的简单模仿。非凡的艺术让我们得以回溯根源,重新认识世界、认识自己。新工笔的强烈使命——借用一定的艺术语言,表达关于人的精神的语义指向,创造属于全人类的财富,重建东方艺术的新语意结构。或许难以永存不朽,但至少可以证明新工笔曾创造过自由思想下的文明产物,曾领略过短暂人生中那些相对不朽的事物,那其中必定闪耀着永不熄灭的人类共通的人性之光。

图22、彭薇《脱壳》系列鞋装置24×18×5cm2012年

五、结语

博斯与新工笔二者素昧平生,在前后六个世纪的时空隧道中匆匆一瞥后相视凝望,就像那面“人类的镜子”,照见了对方、照见了自己、照见了世界。博斯的时代造就了他的艺术,同时他的艺术也造就了那个时代。新工笔作为一种活性思想、艺术探索以及认知论范畴内的观念体现,仍是一个语焉不详的新命题,处于相对而动态的发展过程中。每一个具有革命性的新艺术产生之初,本身就是一种英雄主义,谁也无法定义其未来走向。博斯几乎不曾附和同时期的艺术主流,他是自我艺术世界勇敢的独行侠和虔诚的朝圣者。在二十一世纪的今天,博斯如沉寂的野兽,在复苏的瞬间仍以无可匹敌的强大力量震撼、影响着新工笔。在这个信息大爆炸的时代,无论我国古代的艺术文明还是不同国度的艺术群体之间,艺术语言及语义的相遇范围都不断拓宽着。通过艺术实践产生联系,全球的艺术市场都将在新的相遇中产生新的语意结构。

“推动新时代发展的原动力恰恰孕育在旧时代的阴影里,而所有时代的不同种族当中总有精神超越现实的艰苦努力”。[11]属于博斯的旧时代终归已沉寂在历史长河之中,而新工笔的新时代刚刚萌生。“新工笔是一场运动”[12],它在不断的反省审视中自我激活、拓展边界,衍生后现代方式以追索万物之永恒意义,这将会是一场无法预测的探寻。

事在人为,新工笔的发展历程是指向未来的。