陆内山前冲断结构分带的构造物理模拟实验

2019-12-19廖宗廷徐旭辉方成名陆建林

赵 利,廖宗廷,徐旭辉,方成名,陆建林

(1.山东农业大学 资源与环境学院,山东 泰安 271018;2.中国石化 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214216;3.同济大学 海洋与地球科学学院,上海 200092)

物理模拟实验不仅可以验证或修正地质理论,还能近似再现地质过程,是建立动力学机制的重要辅助手段;构造物理模拟成为研究热点,受到国内外越来越多学者和研究机构的重视。模拟实验经历了定性、定性—半定量到定量的发展,观测目标也由表层发展到立体[1-4]。随着CT扫描、PIV追踪等一系列先进技术的应用,冲断带的物理模拟已在活动构造、油气勘探、构造地貌等领域得到广泛应用[4-8]。目前,国内外学者已开展了滑脱层、浅表沉积与侵蚀、俯冲碰撞方式、深部侵入、流体压力、基底属性等控制因素的物理模拟实验,深入揭示了冲断带的复杂构造变形[1, 6, 9-13]。

中国中西部冲断带具有横向分带特征,从腹陆向前陆依次为厚皮带、过渡带和薄皮带[14-15]。但是,现有物理模拟实验的模型无法完全模拟完整变形带结构。文献调研发现,国内外实验模型可以概括为三类,即俯冲模型或刚体模型[1-2]、碰撞模型[16]和压缩模型[4, 8, 10]。其中,刚体模型是造山带或刚体俯冲于盆地之下,刚体不发生变形,使得实验只能模拟盆内构造变形。碰撞模型则未体现两砂体的强度结构差异,无法确定俯冲和仰冲的块体;而且,该模型主要模拟造山带变形,缺乏盆内及过渡带的详细变形特征。压缩模型应用最为广泛,但该模型并无两砂体相互作用,使其构造变形的研究局限于盆内,缺失盆山过渡带、造山带的变形内容,以及造山带与盆地相互作用的信息。刚体模型和压缩模型仅适用于B型俯冲背景的陆内变形,碰撞模型适用于A型俯冲背景的陆缘变形,三者只模拟了冲断而无复合成陆的过程。目前,国内已开展的南天山、西昆仑山、龙门山等冲断带物理模拟多采用压缩模型[12-13, 17-18]。

为解决上述问题,需要对碰撞模型进行如下改进:将模拟造山带和盆地的湿、干两砂体预先接触,二者流变强度差异可以实现湿砂体对干砂体的冲断。该模型可以模拟从造山带到盆地的完整变形带,以及古板块“镶嵌式”拼接成陆后再冲断的叠加过程。基于改进模型,本文开展了有、无滑脱层的两组实验,并根据实验结果分析了实验模型与地质模型在冲断结构上的对应关系,以及过渡带内逆断层的演化。研究成果可以为中国中西部冲断带的物理模拟提供借鉴,对地震解释和油气勘探具有指导意义。

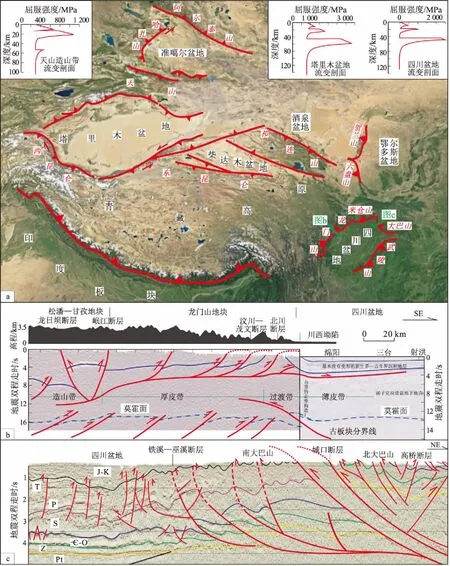

1 复合陆内冲断的地质模型

典型前陆冲断带形成于陆—陆碰撞(A型)和洋—陆俯冲(B型)背景,如中东地区的扎格罗斯山前、北美地区的落基山前冲断带[19-20]。中国中西部冲断带形成于远离同变形期活动板块边界,本身并没有发生板块间俯冲或碰撞,而是古特提斯域在新特提斯构造时期的再活动(图1a)。冲断带内变形活动局限在板块内部,而非板块间,属于陆内变形[21-22]。随后,众多学者提出了“C型俯冲盆地”[22]、“碰撞继承盆地”[23]、“再生前陆盆地”[21]、“晚期前陆盆地”[24]等命名意见。这三类前陆盆地的动力学机制相互间各有差异:B与C型俯冲背景下的冲断带变形都属于陆内,未发生岩石圈尺度的俯冲作用,而A型俯冲背景下形成的冲断变形属于陆缘;A与C型俯冲背景下的冲断带都是2个块体之间相互作用的产物,但B型俯冲背景下的冲断带形成于一个块体内部的挤压变形。基于上述特征,物理模拟的实验模型设计两块预先接触的砂体,分别模拟造山带和盆地,使模拟的变形带更加完整并符合复合前陆冲断带的构造背景。有别于碰撞模型,改进的实验模型称为“挤压—碰撞”模型。

横向上,造山带和盆地发育不同的地层和力学结构,对应的两砂体亦应具备横向流变差异。沉积盖层尺度上,造山带与盆地内的地层一般属于不同地层分区;岩石圈尺度上,青藏高原、天山等造山带的岩石圈强度结构属于强地壳—弱地幔式的“奶油蛋糕型”,而四川盆地、塔里木盆地等的强度结构是弱地壳—强地幔式的“果冻三明治”型[25]。这表明造山带与盆地的强度结构在横向上呈强弱对置特征,是形成镶嵌式拼接的基础(图1a)。对应地质模型,实验模型中后缘砂体的结构强度应弱于前缘砂体,以实现后缘砂体对前缘砂体的冲断。

精细三维地震解释及深地震探测研究亦表明,造山带和盆地的强度结构在横向上的强弱对置造成了冲断带镶嵌式拼接特征。如龙门山冲断带是由松潘—甘孜地块对四川盆地的冲断演变而成,其地壳上部以双重逆冲构造和垂向叠置为主要特征,地壳中部发育一系列近水平拆离断层,地壳下部莫霍面多重交互错断,盆地的地壳整体楔入到造山带内(图1b)。南大巴山冲断带则是由北大巴山对四川盆地的冲断逐步演变而成,断层滑脱深度向前缘逐渐变浅:北大巴山对应地壳深部,南大巴山为基底,四川盆地整体为志留系(图1c)。

2 模拟实验设计

2.1 实验模型设计

改进实验的动力学模型设计如下:将砂体1和砂体2预先接触,对应复合成陆后的造山带和盆地;砂体1为湿砂体,能够模拟隆升及对前缘砂体2的冲断;砂体2为干砂体,在不同层位设计硅胶层,模拟沉积盖层中滑脱层对盆内构造变形的影响;应力来源于后缘动力轴,模拟印度板块与欧亚板块碰撞提供的力源(图2)。实验开始后,冲断变形从砂体1向前扩展至砂体2,模拟冲断带整体前展式冲断的时序。本次实验设计2组实验:实验1的砂体2中不设硅胶,模拟南大巴山冲断带的叠瓦构造变形;实验2的砂体2中设置硅胶,模拟龙门山冲断带的双重构造变形。两实验中砂体几何学参数见表1。

图1 中国中西部冲断带分布(a)及龙门山深地震剖面(b)和大巴山地震剖面(c)

图2 改进的实验模型

2.2 相似性原则及其参数计算

实验采用150~200 μm纯石英砂模拟上地壳的脆性变形,二者在自然重力条件下变形行为相似[7,27];使用透明的硅胶模拟沉积盖层中的塑性滑脱层,二者变形皆具有牛顿流体特征[28-29]。其中,砂体、硅胶、岩层等的属性参数见表2。

表1 实验1和实验2中砂体的几何学参数

表2 冲断带物理模拟实验的尺度参数

依据相似性公式,计算得到时间相似比为3.24×10-12,即实验中的1 min相当于地质原型演化0.6 Ma。挤压速度相似比为6.17×105,即当动力轴的速度设为0.022 mm/s时,冲断带的缩短速率为1.12 mm/a。该速率与中西部冲断带现今缩短速率1~13 mm/a[30-31]相当,故实验模型参数设计相对完善。

3 实验及实验结果分析

3.1 实验过程

实验过程中,使用DV拍摄砂体剖面变形过程;结束后,采用延时摄影方法将视频处理成动态图片。该处理方法可以使实验者短时间内恢复、正演实验全过程,便于观察连续变形并有效追踪单个构造现象的演变。同沉积和剥蚀作用对下构造层变形影响弱,故实验中未施加这2种作用[6,12]。

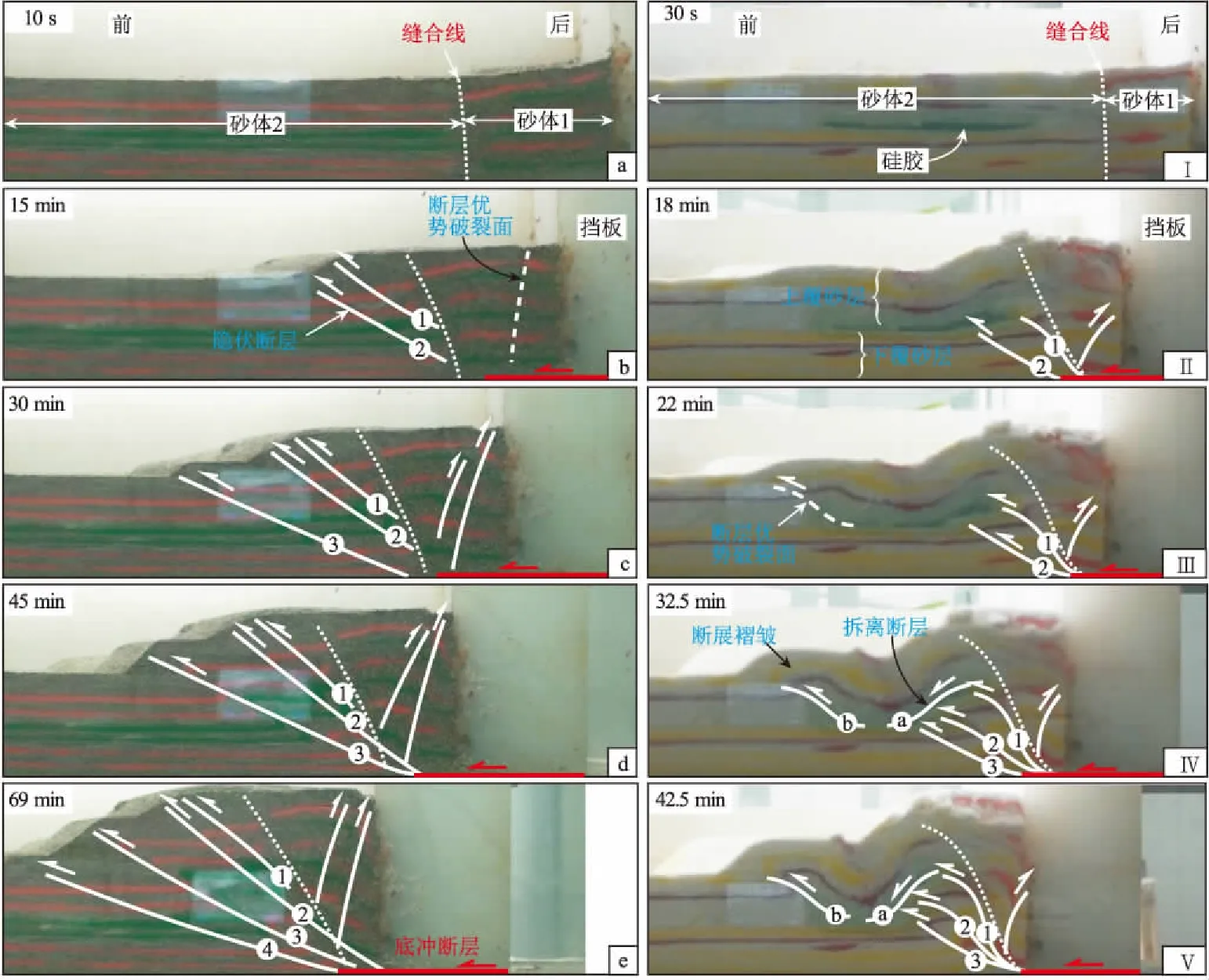

3.1.1 实验1

当实验运行15 min时,砂体1向砂体2仰冲并隆升,缝合线后倾,砂体1产生断层优势破裂面;砂体2后缘形成2条断层,断层①呈铲式,断层②呈板式(图3b)。当实验运行30 min时,砂体1后缘形成2条高角度反向冲断层;砂体2中形成断层③,断层①、②呈铲式,断层③呈板式(图3c)。当实验运行45 min时,断层①的断面上凸,断层②、③形成统一滑脱面,断层组合样式为叠瓦构造(图3d)。当实验运行69 min时,砂体1的剖面由矩形演变为倒梯形;断层③演变为铲式,断层④呈板式但未至砂体表面(图3e)。

3.1.2 实验2

当实验运行18 min时,砂体1向砂体2仰冲并隆升,缝合线后倾,砂体1后缘产生反向冲断层,砂体2的构造变形以硅胶为界上、下分层;下覆砂层发育板式断层①和断面上凸的断层②,上覆砂层发育低波幅褶皱(图3Ⅱ)。当实验运行22 min时,断层①演变成反S式,且与断层②组合成叠瓦构造,断片侧向叠置;上覆砂层的褶皱波幅增大,前缘发育断层优势破裂面(图3Ⅲ)。当实验运行32.5 min时,断层②的断面演变成上凸,其前缘发育板式断层③,断片演变成断背斜;上、下覆砂层相对错动形成拆离断层a、b,且断层a与断层①、②、③组合成双重构造,断层b与上覆砂层的褶皱组合成断展褶皱(图3IV)。当实验运行42.5 min时,断层②演变成反S式,断层③演变成铲式;下覆砂层的断片垂向叠置,形成堆叠背形构造,亦称构造三角带(图3V)。

3.2 几何学分析

实验结果中的变形带与实际地质模型具有良好的对应性(图4a,b)。砂体1对应造山带,其变形以前缘仰冲、后缘反冲,整体以隆升为特征;底部断层滑脱于平台,构造变形符合厚皮构造特征,如龙门山冲断带的松潘—甘孜地块和大巴山冲断带的北大巴山地块(图1b,c)。砂体2对应盆地,其变形以发育逆冲断层、断层相关褶皱,整体以缩短为特征;断层滑脱于浅层砂体,构造变形符合薄皮构造特征,如龙门山冲断带和大巴山冲断带的四川盆地。砂体1与砂体2接触区对应冲断带,其变形兼具冲断和隆升特征;断层滑脱深度浅于平台但深于前缘砂体,构造变形介于盆山间的过渡带,如龙门山冲断带的龙门山地块和大巴山冲断带的南大巴山地块。实验模型与地质模型的对应分析表明,本实验模型可以模拟完整的变形带,即冲断方向上依次划分为厚皮带、过渡带和薄皮带,分别对应造山带、冲断带和盆地。对比压缩模型可以看出,其实验结果只模拟了薄皮带构造,其后缘强烈的反冲构造无地质模型对应(图4c)。

图3 实验1(a-e)与实验2(Ⅰ-Ⅴ)的实验过程及其解译

图4 实验结果分析及其与压缩模型实验结果对比

横向上,实验模型中断层发育的渐变规律与地质模型也具有良好对应关系。砂体1中反冲断层,对应龙门山冲断带的龙日坝断层和大巴山冲断带的高桥断层(图1和图4)。砂体1与砂体2的接触线,对应两冲断带的岷江断层和城口断层。砂体2内断面形态、断片叠置规律应与地质模型中剥蚀恢复后的构造形态相对应,断层倾角在冲断方向上逐渐变小的规律亦与地质模型一致。在相同挤压缩短速率下,后期水平主应力必然大于前期;同时,冲断楔整体逐渐隆升,使垂向主应力逐渐增大;根据应力摩尔圆的破裂规律,前缘断层的初始破裂角必然小于后缘断层。

3.3 运动学分析

通过测算实验结果剖面上的断层产状,可以量化变形过程,解释过渡带内单条断层的变形过程。统计实验1中断层①~④的倾角、断距随时间变化的数据表明,断层演化呈3个阶段。第一阶段,断层①倾角保持约29°不变,但断距随时间线性增大(图5a,b);该阶段断层变形特征符合库伦—摩尔破裂准则,称为脆性变形阶段。第二阶段,断层①倾角随时间线性增大,但断距保持约5 mm不再增大;该阶段砂体的塑性流动带动断层旋转倾斜,称为韧—脆性变形阶段。第三阶段,断层①倾角、断距随时间不再增大,即断层不再变形;但砂体仍塑性隆升,称为韧性变形阶段。前缘断层②、③、④重复后缘断层①演化过程,但只有断层①发育完整的3个变形阶段。

实验2中断层倾角和断距也经历了3个阶段。第一阶段,断层①倾角保持约31°不变,断距随时间线性增大(图5c,d);该阶段断层变形特征符合库伦—摩尔破裂准则,称为脆性变形阶段。第二阶段,断层①的倾角随时间增大,断距线性快速增大;该阶段砂体塑性流动的同时断层持续活动,称为韧—脆性变形阶段。第三阶段,断层①倾角仍同速增大,但断距增速则明显减小;该阶段砂体的变形主要以塑性流动带动断层面旋转,称为韧性变形阶段。与实验1类似,实验2中前缘断层重复后缘断层的演化过程。

两实验中断层演化的3个阶段有所不同。第二阶段,实验1中倾角变化的绝对时间和相对时间要长于实验2中的断层;而且,实验1中断距不再增大,但实验2中断距继续增长。第三阶段中,实验2中断层倾角持续增大,而实验1中基本不变,这也导致实验2中断距仍缓慢增长。滑脱层是上述两模型的变量,可推断其为变形差异的控制因素。

图5 实验1(a,b)和实验2(c,d)中断层倾角和断距随时间的变化

图6 叠瓦断层动态演化的地质模型

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)现有实验模型无法模拟完整变形带,不完全符合中国复合陆内冲断的构造背景。基于古块体“镶嵌式”拼接成陆后再冲断的动力学机制,改进的实验模型设计成具有横向、垂向流变差异的“挤压—碰撞”模型。

(2)几何学分析表明,改进的实验模型可以模拟完整的变形带,从腹陆向前陆依次为厚皮带、过渡带和薄皮带,分别对应造山带、冲断带和盆地;而且,实验模型中的断层发育规律与地质模型具有较好对应关系。

(3)运动学分析表明,过渡带逆断层的演化经历了脆性变形、韧—脆性变形和韧性变形3个阶段,但有无滑脱层会造成逆断层的演化有所差异。

(4)横向上断层发育规律分析表明,初始破裂角小和演化时间短,是形成冲断带内前缘逆断层倾角小于后缘的成因机制。

4.2 讨论

(1)中国中西部冲断构造的构造变形和演化要远比东部伸展和走滑构造复杂,所受的边界条件和控制因素众多。构造物理模拟的实验模型仅仅是对地质模型的简化,单个实验不能设置过多边界条件、实验介质等控制因素。这是构造物理模拟实验不可避免的局限性。部分学者于是转向数值模拟或数字砂箱实验,亦取得了丰硕成果[33-34]。但是,数值模拟仍需要物理模拟的成果提供变形准则,不具备物理模拟实验的易实现性和创造性。二者相互配合,将是今后冲断构造研究的发展方向。

(2)构造物理模拟实验的发展已经有200多年历史,其技术的进步主要体现在新材料和先进观测设备的使用,以及实验过程的复杂化上。材料方面,学者采用不同型号和黏度的硅胶模拟盖层滑脱层,使用玻璃珠模拟基底滑脱面,应用糖浆或钨酸钠溶液模拟流动的地幔和前陆盆地的压陷作用;观测方面,学者使用三维地形扫描、粒子追踪、X射线、CT扫描等设备从平面、侧面、剖面和立体多个角度观测砂体的构造变形;实验过程方面,学者在模拟冲断的同时进行同沉积、同剥蚀、降雨、差异化边界条件设置等过程的叠加和复杂化[3]。特殊实验条件方面,国外已开展而浙江大学正在筹建的超重力模拟实验装置,也是模拟冲断带内地壳均衡、底辟的先进手段。每一种新材料或新设备在构造物理模拟中的应用都是建立在科技进步之上。当前新兴技术包括超级计算、人工智能、3D打印等,它们可以分别应用于多参数、多节点设置下的数值模拟计算,多解性地质模型的识别,多边界条件下实验模型的铺设等。随着构造物理模拟实验技术的不断发展,冲断构造和构造地质学的认识将不断深入。