中国中西部山前构造变形结构分带模式与油气

2019-12-19徐旭辉方成名刘金连陆建林黄泽光

徐旭辉,方成名,刘金连,赵 利,4,陆建林,黄泽光

(1.中国石化 石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石化 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214126;3.中国石化 油田勘探事业部,北京 100000;4.山东农业大学,山东 泰安 271018)

中国中西部山前带位于复合大陆内部,在大地构造位置上远离同期活动的板块边缘[1-5],同时又处于“盆—山”交接转换的特殊部位,其冲断结构类型及其相关关联属性是研究我国中、新生代大陆构造的关键。中国中西部山前带属于全球典型复合陆内冲断带[2-3,6-7 ],具有独特而复杂的变形结构样式,又蕴含丰富的油气资源,从而备受国内外学者的关注。前人研究表明,中西部山前冲断带在变形的物质组成、强度、层次和样式上具有明显的分带性[8-13]。分带性特征既反映了山前冲断结构的空间几何形态,又控制了各自独特的油气形成与分布。因而,山前冲断模式及其结构分带性是山前复杂构造建模、油气分布规律研究的重要一环。许多学者从不同角度对复合陆内山前冲断结构分带进行研究,提出众多划分方案[13-21],包括冲断带本体方位划分法、造山带本体方位三分法、冲断块体划分法、变形深度划分法和变形样式划分法等。不同的划分方法均有其鲜明的应用导向,划分的目的和出发点不尽相同,但划分依据大都以沉积盖层的变形样式为主,对复合陆内山前冲断形成的结构差异及其形成的机制条件未能加以充分考虑。因而,以变形样式为主要依据的划分方法不能真实反映所划变形带之间的成因联系,在一定程度上限制了不同山前带或同类变形带之间的类比研究。

中国中西部山前冲断变形结构受控于中、新生代以来的“西挤东斥”的构造环境与复合大陆的构造属性[1-4],变形结构的分带性也是在此动力学环境影响下形成的构造响应。山前冲断结构分带研究的核心是从现今残留的结构出发,探究不同变形结构特征及其形成的内在机制,找出不同结构之间的内在联系,并按照结构差异及其内在成因联系区分为不同的类型,并建立结构分带的地质模式,以此丰富大陆构造变形动力学研究内容,同时也为山前领域油气分布规律研究提供理论支撑。

中国中西部山前带作为油气勘探的重要领域[1,5],近几年取得了许多勘探成果,发现了克深、彭州、双鱼石等一批重大油气发现,展现了该领域巨大的勘探潜力。但不可否认的是,山前冲断结构差异与油气成藏、富集响应之间的关系仍缺乏深层次的研究,缺乏两者关系的整体性认识,在一定程度上制约了如米仓山前、大巴山前等一些久攻不克地区的油气勘探进程。笔者试图从复合陆内山前冲断结构差异出发,建立形成机制约束下的并具有普遍适用性的变形结构分类分带模式,在此基础上分析变形结构分带与油气成藏的响应关系,以期探寻复合陆内冲断结构差异与油气富集分布之间的复杂关系,进而展望中西部地区山前带油气勘探前景与领域。

1 复合陆内山前冲断的大地构造背景

中国中西部山前冲断带主要分布于晚古生代以来小型地块依次向欧亚大陆拼贴增生的陆壳基底上,介于西昆仑山—东昆仑山—龙门山—哀牢山与阿尔泰山—克拉美丽山—北山—阴山北缘—太行山—北秦岭2个弧形带之间的区域[3,5]。该区域内的四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木、准噶尔等稳定地块拼接处孕育着15个规模不等的山前冲断带与陆内前陆盆地(图1)。

复合的中国大陆岩石圈具有纵向分层流变、横向非均质性的特征[22],其与中、新生代以来“西挤东斥”的应力场作用,共同控制了中西部地区复合陆内最为活跃的陆内构造形变。塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、四川等稳定地块,整体刚性且稳定,纵向上具有“弱地壳、强地幔”的流变学结构,刚性特征也与盆内平缓变化的低磁异常和高低相间的重力异常格局一致[22]。尽管岩石圈表现为整体刚性的特征,但仍然存在“纵向分层、横向分块”的特征[23]。复合大陆的拼接带,包括块体边缘与造山带,为低强度、易变形的岩石圈热—流变学薄弱带,同时也是重力、高磁的异常梯度带,并与盆地边缘带Pn、Sn波速相对较低与强各向异性特征相吻合[24]。

中国大陆自显生宙以来经历了古中国陆、古亚洲陆和新亚洲陆形成的3个重要地史演化阶段[25]。复合中国大陆经历的3大旋回演化,产生了多方向、多期次的山前冲断,至少可识别出加里东晚期、海西晚期、印支期、燕山—喜马拉雅期等4期[2,4]。经历前3期的旋回性演化,2大弧形带之间的诸多微小地块已完成拼合,于晚三叠世末期基本形成了具有相对统一的壳幔边界与“镶嵌式”的复合大陆结构[3-4]。

晚三叠世以来,处于亚欧板块东部伸出部位的中国大陆,一直受着来自西伯利亚板块拼合挤压和新特提斯域、古太平洋域板块多旋回聚敛碰撞影响[25-26]。因而,复合中国大陆在多方向、多期次的板块边缘作用力下,陆内各个块体依其本身性质及边界条件必然产生不同的构造反应:在“西挤东斥”大地构造应力与块体相互作用下沿早期拼接带(古造山带),如秦—祁—昆、天山,发生构造活化或复苏、缩合和陆内扇状双向冲断;抑或沿古裂谷带,如博格达、贺兰山,反转隆升与冲断[27-28]。典型复合陆内山前冲断区域,正是在之前台地演化拼贴而成的大陆结构上,受北、东、西三面持续挤压的变形结果。

图1 中国中西部山前带及其类型分布

因而,中国中西部地区中、新生以来的山前冲断发生在远离同变形期活动板块构造边界,冲断变形活动仅局限在岩石圈内部,是典型的陆内变形,属于复合大陆内的山前冲断。中国复合大陆在物质组成与结构的非均质性、特殊的全球构造部位与深部动力学背景,共同造就了当今全球最为独特、少有的诸如活跃的中、新生代大陆内构造变形、极不均衡隆升与地壳加厚等地质现象。

2 山前冲断带变形结构主要特征

前人针对中国中西部山前带的大量研究表明,山前带的构造变形整体具有“纵向分段、横向分带、垂向分层”特征[14,29-30]。纵向分段是指山前带走向上受先存构造、变换断层、滑脱层展布等因素影响而展现出的变形差异;横向分带是指山前带从后缘向前缘在构造变形样式、强度、时间等方面表现出的有序性;而垂向分层则是指滑脱层的分隔作用造成上覆、下伏地层构造变形的不协调性。下文将对主要山前带的构造剖面进行解析,以系统分析其分段、分带、分层特征。

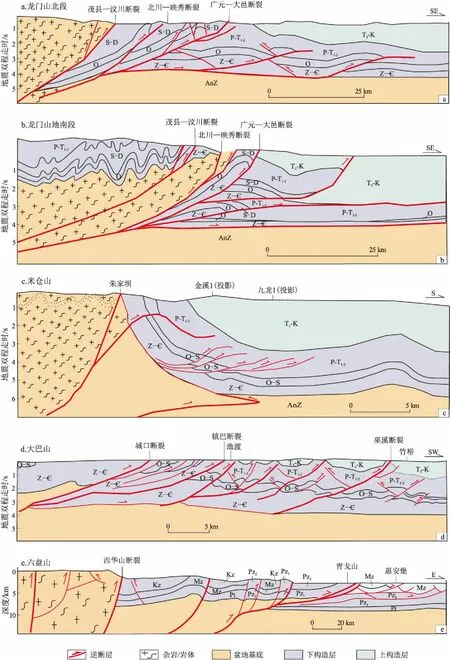

2.1 龙门山山前带

该带位于松潘甘孜地块与四川盆地之间,主要由茂汶、北川—映秀、广元—大邑3条逆冲断层组成,前冲断期为中生代早期陆缘拗陷[26];由北至南,依据构造样式和构造演化将其划分为北、中、南三段,主变形期与变形强度整体表现为北早南晚、西强东弱[31-34]。北段,北川—映秀断裂带的后缘表现盆地基底卷入式变形,其与茂汶断裂向下收敛于中下地壳“塑性软弱层”;北川—映秀断裂与广元—大邑断裂呈断至地表显露式的叠瓦逆冲构造,主断裂均向下滑脱于前震旦系基底面,深度约10 km;广元—大邑断层以东至盆地,主要隐伏叠瓦冲断构造,断裂上陡下缓,但均收敛于基底面滑脱层或寒武系膏盐岩(图2a),在地表表现为中生代地层的单斜构造,北宽南窄。南段,骨干断层均发育至地表,向下亦滑脱于前震旦系基底面,深度约12 km;北川—映秀断裂带以西地区表现为宝兴杂岩、盆地基底构造层卷入的厚皮式构造,沉积地层为一系列紧闭倒转褶皱,并发生轻微变质,以东地区表现为以基底面为主滑脱层,三叠系膏盐岩与下二叠统泥岩为次级滑脱层的多层次滑脱冲断,不同构造层均以冲断构造样式为主(图2b)。中段的构造变形介于南、北两段之间,盆内薄皮构造不发育,主要表现为山前冲断,其前缘彭县断层可断至近地表,甚至出露,隐伏冲断现象不明显。

图2 中国中西部龙门山、米仓山、大巴山和六盘山山前带构造剖面

2.2 米仓山山前带

该带位于米仓山隆起与四川盆地之间。在地表,前缘构造东西有别,由于NE向走滑断层的转换作用造成西强东弱,西部为大两会复背斜,东部为单斜[35-37]。米仓山断裂为地表可见的前缘断裂,向下滑脱至18~20 km[37]。前缘断裂以北(上盘)主要为前震旦系变质岩和早期侵入岩体;以南为隐伏逆冲断层,并呈双层变形结构,海相层系构成的下部构造呈隐伏叠瓦冲断结构,上三叠统之上的陆相层系则为单斜构造(图2c)。

2.3 大巴山山前带

位于南秦岭造山带与四川盆地之间,整体为弧顶指向SW的弧形构造,宽度大于30 km。平面上,根据沉积盖层构造变形特征将其划分为东、中、西三段[32,38]。剖面上,城口断层以北为北大巴山,南秦岭地槽区内的地层均发生中浅变质,断层面倾角由浅层的中高角度向深部逐渐变缓并滑脱至20~30 km[39];城口断层与铁溪—巫溪断层之间,主要为扬子克拉通的震旦系及以上层系卷入变形,断层均显露地表,以叠瓦冲断样式为主,主断裂上陡下缓,向下滑脱至9~12 km的基底面之上,局部发育终止于志留系泥岩的小型逆冲断层;铁溪—巫溪断层以南为多层滑脱冲断构造样式,逆冲断层滑脱于中三叠统嘉陵江组膏盐、志留系泥岩、中—下寒武统泥页岩等沉积层(图2d)。

2.4 六盘山山前带

该带位于祁连山造山带与鄂尔多斯盆地之间,前冲断期为晚古生代陆缘拗陷;平面上,通常将北部贺兰山山前一起视作鄂尔多斯盆地西缘山前带,实则属于2个不同的冲断体系。六盘山山前,西华山断裂以西属于祁连山造山带,出露变质基底,逆冲断层高陡(图2e);以东至青戈山一带发育一系列叠瓦逆冲断层,构造华北克拉通的盆地基底不同程度卷入变形,断层向上发育至地表且向下滑脱至10~18 km[40]。青戈山以东的构造变形分层,逆冲断层滑脱于沉积盖层,主要滑脱层包括寒武系泥岩、二叠系煤系等。

2.5 酒泉山前带

该带位于酒泉盆地南缘,形成于祁连山造山带向阿拉善地块的冲断。该山前带属于典型的逆冲推覆构造:隆5井以南,浅层发育远距离推覆系统,其地表出露古生界并发育构造窗和飞来峰,断层呈坡坪式且滑脱深度约8~9 km,至祁连山腹地收敛于岩石圈的更深部位;推覆断裂下盘的深层原地体发育近距离冲断系统,其断裂与上部推覆系统的底板断层组合成双重构造;隆5井以北地层构造变形分层,上构造层发育生长褶皱,下构造层发育隐伏冲断系统且向下滑脱至7 km深度,主要滑脱层包括志留系底部不整合面、古近系柳庄沟组膏泥岩[41](图3a)。

2.6 库车山前带

该带位于库车坳陷北缘,表现为天山造山带向塔里木地块的冲断。邻近造山带发育单斜带且整体为单构造层,逆冲断层发育至地表;前缘发育克拉苏构造带且构造变形分层,上构造层为生长向斜的北翼,中部为厚层的卡拉库姆组盐岩滑脱层,下构造层发育叠瓦冲断构造且断层滑脱深度约20~26 km[42-43];南部秋里塔格构造带的构造变形亦分层,上构造层为同冲断层褶皱和薄皮构造,下构造层为前冲断期的断陷[44-45](图3b)。

2.7 塔西南山前带

该带位于塔西南坳陷南缘,表现为西昆仑造山带向塔里木板块的冲断,前冲断期为晚古生代陆缘拗陷[25]。南部西昆仑造山带的地表出露变质岩基底,断层高陡且向下滑脱至30~40 km[46];前缘柯克亚—桑株构造带的构造变形分层,上构造层为同冲断期生长褶皱,下构造层为双重构造且顶、底板断层为古近系底和寒武系底面膏盐滑脱层;北部叶城凹陷为山前冲断凹陷,变形弱[47](图3c)。

2.8 准西北山前带

该带位于中亚造山带与准噶尔块体之间,主要由达拉布特压扭断裂及其派生断裂组成,前冲断期为晚古生代残留洋[25]。山前带由黄羊泉断裂划分出乌—夏断裂和克—乌断裂2段冲断系统[48]。达拉布特断裂左行压扭,其西侧属于中亚造山带;东侧属于准噶尔地体且地层构造变形分层,下构造层为中—晚二叠世、三叠纪2期逆冲推覆及其同冲断沉积地层,上构造层为后冲断期(侏罗—白垩纪)披覆沉积地层(图3d)。

3 山前冲断变形结构分带模式

3.1 分层滑脱冲断变形

深、浅部地质结构特征对比分析认为,复合陆内山前冲断是受下地壳、中上地壳不同深度与“低速层”、膏盐岩、泥岩等不同类型的“塑性层”及挤压作用方式的共同控制。壳内“塑性层”是决定不同变形层之间耦合或解耦的主导因素,深刻影响了冲断构造变形的深度与广度。边界条件(包括挤压作用力的方向、大小及持续时间)则控制了变形结构的几何样式。南天山前发育的壳内“低速体”、盆地基底面、中生界膏盐层等多套不同深度滑脱层,决定了由其分割的构造层形成不同的变形样式及其明显的结构分带性。雪峰山、大巴山前地区壳内 “低速带”、膏盐/泥岩滑脱层系将中上地壳拆离成若干冲断“薄岩席”,由山及盆主滑脱层逐级抬升,形成由强及弱的递进式冲断变形与岩层收缩。不同深度的主滑脱层既控制了大规模滑移和挤压冲断,又决定了各自对应的变形结构样式,以达到相应的构造平衡。

图3 中国西部酒泉、库车、塔西南和准西北山前带构造剖面

由此,山前冲断变形可认为是造山带向盆地方向发生的多层次拆离冲断,并呈背驮式向前扩展(图4)。变形最开始发生在基底卷入的厚皮构造带,主滑脱层深度可达20 km,以韧性流变变形为主;之后,逐步向盆地基底突破,并沿基底面(盆地基底与沉积盖层之间通常为物性突变界面)传递,变形形式由韧性变形向脆韧性、脆性转化;后期,厚皮带韧性变形物质折返。同样,基底面拆离冲断过程中,受物质非均质性影响,逐步向沉积盖层内部的滑脱层突破传递。此外,在基底卷入的厚皮构造区,强烈的冲断作用下会导致部分陆壳物质发生熔融并以花岗岩的形式侵入其中。综合上述认为,复合陆内山前冲断带主要分布于古陆块边缘陆内造山带向盆地的过渡部位,是在板块边缘构造挤压应力作用下由造山楔向盆地方向沿不同深度的滑脱层发生阶梯式拆离冲断引起的构造形变。

3.2 山前冲断结构分带模式

以复合陆内分层滑脱冲断变形模式为理论依据,突出“不同层次滑脱层”深浅联动对沉积盖层变形结构的控制,可以“主滑脱层深度为主,兼顾变形结构样式”为原则,按4分进行分类分带(图4)。需要指出的是,该分类方案综合考虑复合陆内冲断变形模式与变形结构时空演变的最大共性特征,并不代表每一个山前冲断带都完整发育4个变形带,每个山前带在厚皮构造带向薄皮构造带转换的方式由所处的深、浅部地质结构与所受作用力控制。

图4 山前冲断变形结构分带模式

山前冲断带由造山带向盆地依次划分出厚皮带、过渡带、薄皮带,其中按过渡带冲断层是否显露地表又可划分为过渡Ⅰ带和过渡Ⅱ带。厚皮带紧邻造山带发育的基底卷入式构造变形带,主滑脱层深度约为20 km,一般具有高角度单层冲断结构。薄皮带是指主滑脱层为沉积地层内部的膏盐岩或泥岩,主滑脱层深度一般小于10 km,主要发育断层相关褶皱,构造成排成带展布。厚皮带与薄皮带之间称为过渡带,主滑脱层为盆地基底与沉积盖层之间基底面,并依厚皮构造向薄皮构造的不同转换型式,可形成不同的过渡带组合样式,如过渡Ⅰ带型、过渡Ⅱ带型、过渡Ⅰ+Ⅱ带型和无过渡带型[49]。

不同变形带在变形构造层、构造样式、断层破裂机制、褶皱方式、断层相关褶皱原理与几何学模式等方面均具有各自独特的特征(表1)。值得指出的是,正因为各变形带成因机制的差异,在应用断层相关褶皱原理进行山前构造解析时应注意不同变形模式的适用性评估。膝折带断层转折褶皱模型不能完全满足复合陆内山前冲断变形的构造分析与建模需求,其纯剪变形模式下建立的几何变形模式不适用于基底卷入式厚度带与一般剪切构造环境形成的过渡带,此亦为勘探实践所证实。

表1 复合陆内冲断变形分带结构特征

如四川盆地周缘山前带多口钻井钻前、钻后地质结构差异大,其很大程度即缘于此。

3.3 主要山前变形分带特征

应用此分带方案,笔者对中国中西部4个大型盆地周缘的山前带进行了变形分带研究,结果呈现4种不同的厚皮构造向薄皮构造转换的类型(图1)。贺兰山、博格达山2个山前带无明显的过渡变形带,厚皮构造向薄皮构造的转换主要通过大型逆冲推覆构造进行,山前构造位移大部被推覆断层吸收,薄皮构造发育程度也较差[49]。大巴山、江南—雪峰、龙门山前南段仅发育厚皮构造、过渡I带和薄皮带,构造位移通过多层次滑脱层向盆地传递,具有弥散递进式变形的特点,地形地貌上反差小。西昆仑(塔西南)、南天山(库车)山前浅表具有的单斜带,盆山地貌呈突变式,厚皮构造向薄皮构造的转换主要以叠覆式冲断构造为主,薄皮构造不发育[49]。北天山山前、龙门山北段则发育完整的4个变形带。过渡变形带类型的展布特征与复合陆块所处的空间位置、几何形态、深部地质结构存在密切关系,是板块边缘作用力下,因深部物质组成与壳内流变结构的差异而引发不同层次的陆内形变响应。

4 变形分带与油气聚集响应关系

中国中西部山前带的油气地质条件、成藏特征、富集类型相比国内其他典型的前陆冲断带更为复杂多样,需要满足更为苛刻的富集条件。笔者通过对中国中西部山前结构的统一划带,并梳理了规模油气的分布,发现山前冲断变形带与油气聚集有着较为明显的响应关系。

4.1 主要分布于厚皮带向薄皮带转换的过渡部位

不同山前冲断带均有油气发现,但规模油气藏分布的构造位置与层系极不均匀。从三级储量分布来看,规模油气发现主要分布于发育过渡变形带的山前带,如南天山冲断带、龙门山前冲断带等。据不完全统计,过渡Ⅰ带、过渡Ⅱ带规模油气储量占山前领域已发现总储量的83%。无过渡带的推覆型冲断带除祁连山前缘有所发现外,其余的博格达、贺兰山前冲断带仍未获实质性突破。准南缘山前、龙门山前的部分薄皮带有小规模油气发现。

此外,具有较宽的过渡带其含油气或油气发现情况则相对较好。过渡带规模与不同层次滑脱层的发育程度、作用力方式等因素有关,愈宽的过渡带也预示其滑脱层愈发育,发育构造也相对愈完整,油气成藏与保存的条件更为有利。例如,深部多级次的滑脱层造就了南天山宽达40 km的过渡II带,发育了中生界构造形态较为完整的逆冲双重构造样式,为后期天然气大规模充注和成藏起到了关键作用。

4.2 过渡转换类型与变形带

过渡转换类型与变形带共同控制带内油气有序分布,但成藏富集主控因素迥异。山前厚皮构造向薄皮构造转换的4种类型,其油气分布与成藏的富集主控因素受控于过渡带演化过程及其变形结构,具有分类分带油气聚集的响应特征。

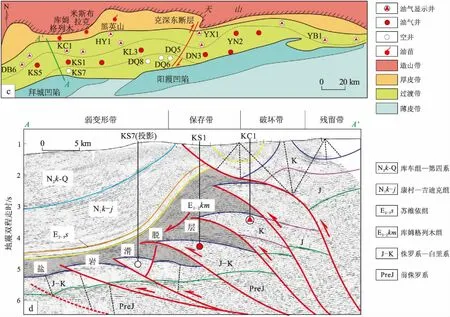

过渡Ⅰ带型,带内变形主体遵循前展式扩展变形,后缘至前缘呈现变形持续时间、地层缩短与剥蚀强度、断距与断层活动强度等逐步减弱的趋势,势必造成保存条件及油气富集程度的差异。以龙门山前南段过渡Ⅰ带为例,带内由后缘向前缘油气呈有序分布,依次可划分出破坏亚带、残留亚带、保存亚带(图5)。破坏亚带表现为地表沥青(古油藏);中段为残留亚带,表现为油苗或油气显示井,如CY92井、雾1等;前缘为原生保存亚带,表现为油气发现井,如彭州1井(Pz1)等。位于前缘的彭州气田,形成时间早、晚期散失,属于常压型的原生残留型气田[50]。因此,作为过渡I带型的转换带,油气的保存条件是油气富集的关键因素,其前缘因区域盖层保存相对较好,早期油气藏得以保持,勘探相对有利。

过渡Ⅱ带型,该带变形具有幕式隆升、前展式隐伏冲断的演化过程,断裂形态、倾角由后缘向前缘呈规律性变化。倾角逐步减小,形态由铲式变为坡坪式、由下凹变为上凸,断层封闭性逐渐变好。与带内结构与演化过程相对应,油气富集程度在带内亦呈现规律性变化的特点。以南天山过渡Ⅱ带为例,由后缘向前缘依次可划分出破坏亚带、保存亚带、滞留亚带(图6)。保存亚带是油气勘探效果最好的构造区带,KS1等高产井均位于此带。上凸式断裂形态与断隔式匹配样式既为油气垂向运移提供了输导通道,又为油气的顶封创造了条件,实现了断裂垂向输导与顶层封存之间的条件平衡。后缘的破坏亚带因断裂切穿盖层,导致垂向运移上来的油气得不到有效封盖,油气难以成藏或被破坏,表现为地表沥青、油砂、油气显示井,如米斯布拉克、克参1和大北6井。滞留亚带内针对白垩系的钻探往往表现为有圈闭但无显示,下凹式断面形态、小断距与断面应力集中不利于油气向上运移,导致KS7井所在构造圈闭难以获得高效的油气充注,侏罗系烃源岩层系生成的天然气滞留其中。

图5 川西金马—鸭子河地区过渡Ⅰ带油气分布

图6 南天山前地区过渡Ⅱ带油气分布

过渡Ⅰ+Ⅱ带型,该转换类型属于过渡Ⅰ与过渡Ⅱ型之间的中间类型,其油气的富集特征与过渡Ⅱ型相似,但过渡Ⅰ与过渡Ⅱ带之间结合部位构造变形往往比较强烈,只有在一些大型推覆断层下盘存在局部保存条件有利的地区。

无过渡带型,即厚皮构造与薄皮构造之间通过大型推覆断层实现转换过渡,因而下盘层系往往是该带油气成藏富集的有利部位,烃源灶与推覆带的空间匹配是油气成藏的关键。

4.3 主要分布于冲断变形前的源储配置组合

从规模油气赋存的成藏组合分布来看,主体分布在克拉通周缘的被动大陆边缘或陆缘拗陷期发育的深部源储配置组合,即前冲断期形成的成藏组合内。前冲断期盆地具备形成优质烃源岩与规模储集体的有利地质条件,且越往后缘条件越好。虽后期冲断变形强,大量生烃与大规模油气聚集的时间可能早于或与主变形期同期,但只要区域保存条件未被完全破坏,早期油气经调整仍可能被保存下来。龙门山前中北段双鱼石地区断裂带下盘带原地构造体上古生界油气得以规模聚集和保存,主要得益于古生代以来多期陆缘拗陷迁移演化控制下形成的多套有利源储组合和构造完整性得以保存。准噶尔西北缘、天山南、准南缘等山前的勘探实践亦证明,前冲断变形期的源储组合是山前地区勘探新突破和实现规模增储的主要领域。

5 结论

(1)中国中西部地区的山前冲断主要形成于燕山—喜马拉雅期,是发生在远离同变形期活动板块构造边界,冲断变形活动仅局限在大陆岩石圈内部,属于复合大陆内的山前冲断。

(2)基于复合山前冲断带变形结构的分带性受控于深、浅多层次滑脱层系与构造作用力方式的认识,建立了以“主滑脱层深度为主、兼顾变形样式”的冲断结构分带分类模式,由山及盆地可依次划分出厚皮带、过渡带、薄皮带,过渡带依据断层是否显露地表进一步划分为过渡Ⅰ带、过渡Ⅱ带。变形带在变形构造层、构造样式、断层破裂机制、褶皱方式、断层相关褶皱原理与几何学模式等方面均具有各自独特的特征。

(3)复合陆内厚皮向薄皮转换构造类型与变形带共同控制了山前规模油气的成藏富集,过渡Ⅰ、Ⅱ、Ⅰ+Ⅱ带型是主要类型。规模油气主要分布于厚皮带向薄皮带转换的过渡部位;过渡Ⅰ带型多为残留或调整型油气藏,成藏过程具有边聚集、边调整的特点,以构造、构造—岩性油气藏为主,带内前缘油气相对富集。过渡Ⅱ带型具有2期成藏、晚期为主的特征,断裂形态及其与盖层的匹配样式是油气成藏富集的关键,带内中部是油气富集相对有利的区带。过渡Ⅰ+Ⅱ带型,Ⅱ带内油气富集相对有利,Ⅰ带相对较差,仅局部得以残留保存。